锥形束CT观察成人离体面神经管膝状神经窝影像学解剖

2021-03-30张征宇赵鹏飞尹红霞杨正汉王振常

张征宇,王 争,赵鹏飞,尹红霞,李 静,杨正汉,王振常

(首都医科大学附属北京友谊医院放射科,北京 100050)

面神经管膝状神经窝位于面神经管最前方,为迷路段至鼓室段的转折区。经颅中窝入路手术中,膝状神经窝是面神经的定位标志之一[1];而外伤或面神经肿瘤可累及膝状神经窝,使之扩大和/或骨质不完整。既往研究[2-4]多关注膝状神经窝病变的影像学表现及面神经管影像解剖学结构,对膝状神经窝的影像学解剖研究较少。近年来,随着技术不断进步,锥形束CT(cone-beam CT, CBCT)的应用范围已由口腔颌面部扩展至口腔外区域,尤其头颈部骨性结构相关研究[5-9],与常规螺旋CT相比,其最大优势之一为空间分辨率更高,并可用于面神经管成像[10-11]。本研究应用CBCT观察成人离体面神经管膝状神经窝影像学解剖。

图1 颞骨MPR A.面神经管迷路段矢状位图像(箭); B.面神经管迷路段横轴位图像(箭); C.膝状神经窝横轴位图像(箭); D.膝状神经窝矢状位图像(箭)

1 材料与方法

1.1 材料 38具经4%甲醛固定的成人尸体头部标本,由武汉大学医学院解剖教研室提供,双侧耳部外观无异常,其在生时性别、年龄及病史不详;排除膝状神经窝走行区及邻近区域存在病变或伪影的图像。

1.2 仪器与方法 采用朗视HiRes3D CBCT机对38具头部标本进行扫描,管电压100 kV,管电流6 mA,采集时间12 s,像素0.1 mm,FOV 5 cm×8 cm,获得76侧单侧颞骨图像;重建层厚0.1 mm,获得图像800幅。

由1名具有16年头颈部影像学诊断经验的副主任医师采用RadiAnt DICOM Viewer软件(RadiAnt,波兰)进行多平面重组(multiplanar reconstruction, MPR)。首先调整定位线,使之平行于面神经管迷路段前后径,获得面神经管标准矢状位图像(图1A);再使之平行于迷路段、同时穿过迷路段及鼓室段,获得面神经管迷路段标准横轴位图像(图1B)。之后在面神经管迷路段标准重建图像上调整定位线,使之平行于膝状神经窝前后径及左右径,分别获得膝状神经窝标准横轴位及矢状位图像(图1C、1D);再于膝状神经窝标准横轴位图像上将十字定位线交叉点定位于面神经管裂孔(岩浅大神经管颞骨开口),调节矢状定位线,使其后方通过上半规管中点,重建包含岩浅大神经管颞骨前缘开口及上半规管中点上方颅底弓状隆起的斜矢状位图像。

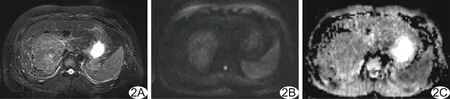

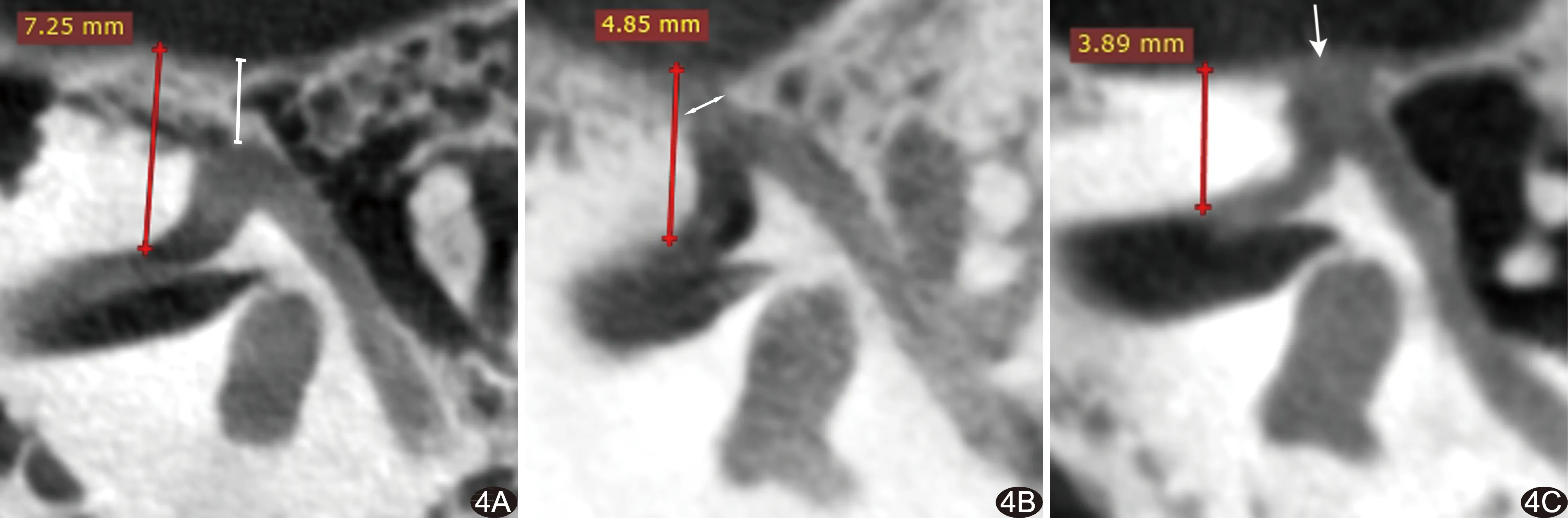

由该医师观察及测量重建的标准图像,间隔1周共测量2次,取平均值为最后结果。于面神经管迷路段矢状位图像观察膝状神经窝与面神经管迷路段形态的关系,于膝状神经窝横轴位图像观察膝状神经窝前壁骨质的连续性、前壁神经骨管显示情况及其形态。于膝状神经窝标准横轴位图像上测量其内外径(a1值)、前后径(a2值)以及膝状神经窝前壁骨质厚度(T值);于膝状神经窝标准矢状位图像上测量膝状神经窝上下径(h值);于面神经管迷路段标准横轴位图像上测量面神经管迷路段内耳道口前缘至颞骨岩部前缘骨质厚度(D值);于膝状神经窝标准横轴位图像上测量岩浅大神经管开口直径d1及颞骨岩部穿行长度(l值);于膝状神经窝标准横轴位图像上测量前壁岩浅大神经管外侧骨管开口(d2值);于上述斜矢状位图像测量面神经管裂孔至弓状隆起间距(m值),见图2。

图2 测量膝状神经窝各参数示意图 A.测量a1、a2及T值; B.测量h值; C.测量D值; D.测量d1及l值; E.测量d2值; F.测量m值,白箭为面神经管裂孔,黑箭为上半规管中点

图3 矢状位图像显示膝状神经窝与面神经管迷路段形态关系 A、B.分别呈下垂状或平直走行 (箭示膝状神经窝)

1.3 统计学分析 采用SPSS 22.0统计分析软件。以Kolmogorov-Smirnov检验检测数据的正态性,以±s表示符合正态分布的计量资料,采用配对t检验进行比较,以中位数(上下四分位数)表示不符合者,应用Wilcoxon非参数检验进行比较。以Pearson相关分析观察D值与T值的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

4侧图像因颞部存在影响观察的病变或结构变形而予以剔除。72侧颞部图像纳入研究,其中68侧为左右配对图像,4侧为单侧图像。

膝状神经窝表现为面神经管迷路段远端局部膨大,矢状位图像上其与迷路段相比平直走行,或向前下方走行呈下垂状(图3),其a1值为(2.84±0.46) mm,a2值为2.30(1.94,2.74) mm,h值(1.44±0.26) mm。72侧中,53侧膝状神经窝前壁骨质完整,T值(1.54±1.49) mm;5侧前壁骨质部分缺损(右侧3侧、左侧2侧,不成对);14侧前壁骨质完全缺损,左、右侧各7侧,其中4侧为成对图像,见图4。T值与D值呈正相关(r=0.737,P<0.001)。

图4 膝状神经窝前壁骨质完整性及测量相关参数 A.骨质完整(白线),D值7.25 mm; B.骨质部分缺损(箭),D值4.85 mm; C.骨质完全缺损(箭头),D值3.89 mm

膝状神经窝前壁可见两个细管状结构。其中偏内侧者为岩浅大神经管,起于膝状神经窝前内缘或前内下缘,于55侧呈纤细骨管向内前方穿行于颞骨岩部,其余17侧未见显示,d1值(0.88±0.31)mm,l值(3.47±1.58)mm,m值(13.99±2.03)mm;偏外侧细小骨管起自膝状神经窝远端前外壁或前外下壁,于36侧可见,d2值(0.51±0.24)mm,另36侧未见显示,远端形态不一,部分纤细而观察不清。

3 讨论

面神经管膝状神经窝形态变异较大,且与多个重要结构相毗邻,一直以来是耳科相关手术中重点关注的解剖结构之一。常规螺旋CT空间分辨率最小多为0.4 mm,难以显示0.3 mm以下微小结构[8]。CBCT空间分辨率高达0.075~0.200 mm,与传统CT相比显示颞骨微小解剖结构具有优势[8]。

本研究应用CBCT观察成人离体面神经管膝状神经窝影像学解剖,发现颞骨图像中膝状神经窝表现为迷路段远端管腔明显膨大或逐步移行,可向前延伸或向前下方呈下垂状;测量结果显示,横轴位图像上膝状神经窝前后径可大于内外径而呈类似锐角三角形,或前后径小于内外径呈类似钝角三角形,但其上下径往往小于前后径及内外径而呈较扁形态。

膝状神经窝是面神经管迷路段发生骨壁裂缺的最常见部位,常发生于前壁或前上壁[12]。本研究中19侧(19/72,26.39%)颞骨图像可见膝状神经窝前壁骨质完全或不完全缺损。骨质缺损导致膝状神经节裸露,直接与硬脑膜相邻,手术过程易致其损伤,因此,术前评估膝状神经窝前壁骨质缺损情况十分必要。牟晓飞等[13]观察128侧颞骨,发现29侧(29/128,22.7%)存在膝状神经窝表面骨质缺损。ARISTEGUI等[14]观察100侧颞骨,其中20%出现骨质缺损。TACHIBANA等[15]认为颞骨岩部鼓室盖发育不良可能导致膝状神经窝前移及骨质缺损。本研究结果显示,D值与T值呈正相关,即迷路段内耳道口至颞骨岩部前缘间骨质越薄,膝状神经窝前壁骨质越薄而易缺损,且CBCT显示膝状神经窝前壁缺损时,颞骨岩部前缘骨质多表现为凹陷,推测膝状神经窝前壁缺损可能与颞骨岩部骨质发育较薄有关。

岩浅大神经发自面神经管内的中间神经支,于膝状神经窝处穿出面神经管,在颞骨岩部内穿行并于其前上缘穿出,穿出处称为面神经管裂孔,随后向前内走行于颞骨岩部表面的岩浅大神经沟内。岩浅大神经是颅中窝入路手术的重要表面标志,术中可自面神经管裂孔沿岩浅大神经管定位面神经管[16]。于此区域进行手术操作前,应进行充分观察,以避免误伤岩浅大神经及膝状神经节。本组76侧颞部图像中,膝状神经窝前壁骨质完整者均可见岩浅大神经管,长度为(3.47±1.58)mm,变化范围[(0.84~7.10) mm]较大,与既往研究[14,17]结果较相近。ARISTEGUI等[14]的观察结果显示岩浅大神经管长度0~7.75 mm,均值为3.30 mm;SHAO等[17]的测量结果为(3.39±1.60) mm,变化范围1.53~6.55 mm。弓状隆起是颅中窝重要解剖标志之一,位于膝状神经节外后方。本研究测量了面神经管裂孔至弓状隆起的直线距离,即在颅中窝底二者间距,均值为(13.99±2.03) mm,可为临床定位膝状神经窝提供参考信息。

相比岩浅大神经,临床对岩浅小神经的认识相对较少,颅中窝手术中可能将其误认为岩浅大神经。岩浅小神经由舌咽神经鼓室支、面神经管内的中间神经支及迷走神经耳支组成。中间神经支与迷走神经耳支走行于面神经管内形成交通支神经,并于膝状神经窝附近穿出,与舌咽神经鼓室支汇合构成岩浅小神经。交通支神经自面神经管穿出部位多变。KAKIZAWA等[18]观察了20侧中耳标本,10侧交通支神经自膝状神经窝远侧前下壁穿出,9侧自下壁穿出,1侧自前壁穿出。本组于36侧颞部图像中可见膝状神经窝前壁岩浅大神经管外侧的细小骨管,其管径小于岩浅大神经管,开口处直径(0.51±0.24) mm,走行及形态较岩浅大神经管多变,推测其内可能走行交通支神经,但既往文献未见提及,有待进一步观察;基于CBCT的面神经管膝状神经窝的影像学解剖结构研究有助于加深对该结构的认识。

综上所述,本研究针对离体标本进行观察,发现面神经管膝状神经窝位置深在,与邻近结构关系密切,且形态存在明显个体差异。