胎儿单纯性肠管强回声与肠道菌群的关系及其临床意义

2021-03-30赵艳萍吕国荣李丽雅郑博林曾雅婷

赵艳萍,吕国荣,李丽雅,郑博林,曾雅婷,张 颖

(1.福建医科大学附属第二医院超声科,4.放射科,福建 泉州 362000;2.泉州医学高等专科学校临床医学院,3.母婴健康服务应用技术协同创新中心,福建 泉州 362000)

胎儿肠管强回声(echogenic bowel, EB)为产前超声发现染色体异常的软指标之一[1],指胎儿肠管回声接近或高于周边骨组织。目前胎儿EB形成机制尚未明确,可能与宫内感染、胎粪淤积等有关。肠道菌群与许多疾病息息相关,早期肠道菌群定植尤为重要[2]。近年来国内外众多研究[3-4]表明,肠道菌群定植始于胎儿时期。本研究应用高通量测序技术检测中孕期EB胎儿与正常胎儿出生后肠道菌群,探讨胎儿EB与肠道菌群失调的关系及其临床意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料 随机选取2019年2月—6月于福建医科大学附属第二医院接受中孕期产前检查的13胎正常胎儿和7胎EB胎儿。检查前孕妇或家属均签署知情同意书。

纳入标准:正常组,①单胎、经阴道分娩、足月新生儿;②胎儿产前超声均无未见EB及其他异常,超声孕龄与实际孕龄相符;③孕妇平素月经规律,身体健康,妊娠之前3个月及孕期未接受抗生素,无吸烟、嗜酒史,无糖尿病、心脏病等病史,生化检查、TORCH筛查等未见异常。EB组,按照文献[5]超声分级方法分级结果为EB 2级及以上,未见其他异常,超声孕龄与实际孕龄相符;余与正常组纳入标准①③同。排除标准:①孕妇于分娩前1个月内服用益生菌制剂;②采集粪便前已开奶;③已参加其他临床试验。

1.2 仪器及方法 采用GE Voluson E8、GE Voluson E10多普勒诊断仪,C5-1腹部探头,频率2.3~5.0 MHz,产科OB检查模式,对胎儿行常规产前超声检查,评估胎儿整体情况。使胎儿肠管与髂嵴置于同一深度水平,焦点置于胎儿腹部深方,增益70%~90%,将肠管回声等于或强于同幅声像图中髂骨回声诊断为EB(图1)。由2名均具有3年以上产科超声经验的超声科医师已双盲法完成检查并进行诊断,意见不一时提请1名产前超声专业主任医师会诊,得出最终诊断结果。

图1 孕妇28岁,孕23周,胎儿EB 超声声像图示胎儿局部肠管回声增强,回声强度与髂嵴相似

1.3 粪便采集及检测 用无菌棉签采集新生儿出生后2 h内自然排出的胎粪约黄豆大小(3~5 g),装入2 ml无菌冻存管,放入-80℃冰箱保存。提取所有样本细菌DNA并进行质量检测,对样本16S V3-V4区域进行PCR扩增,添加标签序列,定量混合样本文库并控制文库质量,采用Miseq测序仪进行测序。

1.4 统计学分析 采用SPSS 17.0统计分析软件。以两独立样本t检验和Fisher精确概率法比较组间差异。采用R3.4.3软件绘制稀释曲线,以Bray-Curtis距离法计算2组微生物群落组成差异,以PCoA主坐标分析加以说明。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

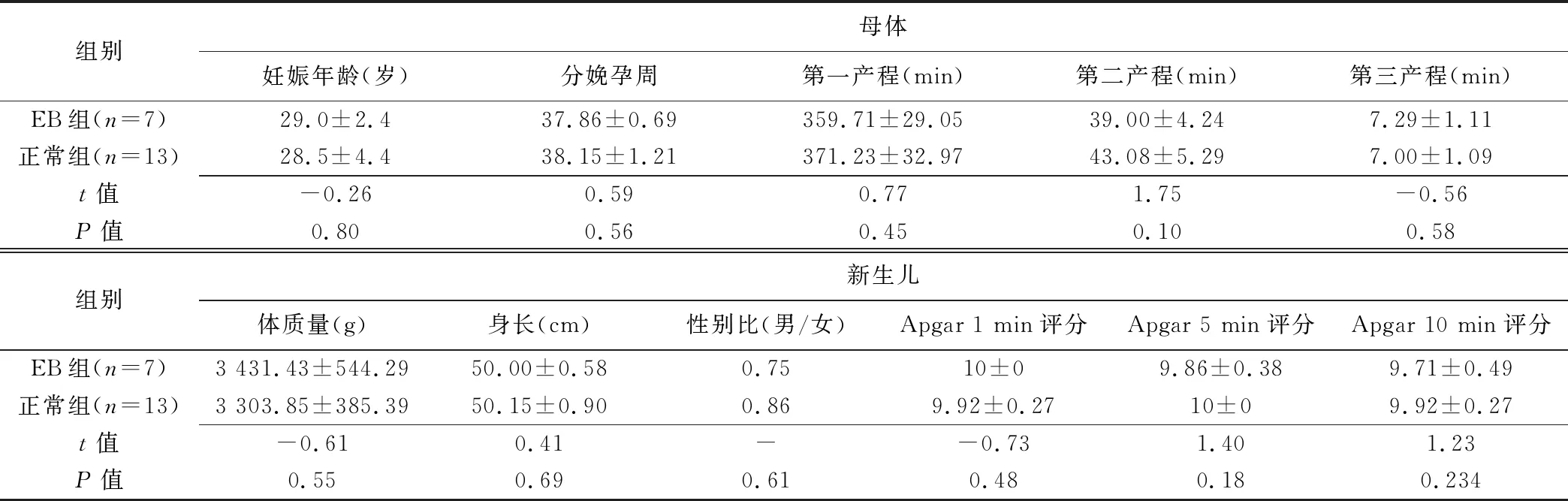

2.1 母体及新生儿基本信息 2组母体及新生儿一般资料差异均无统计学意义(P均>0.05),见表1。

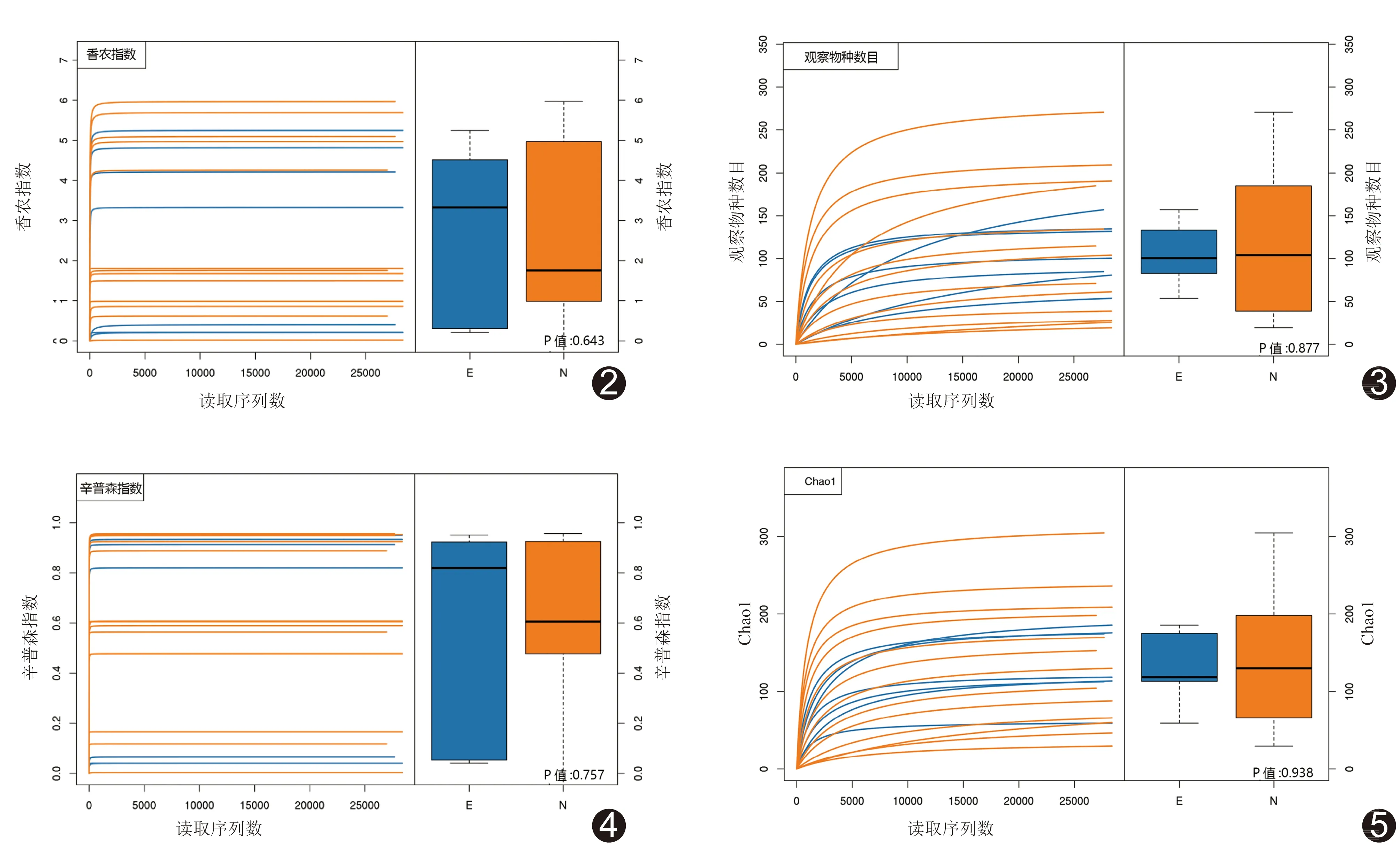

2.2 聚类及物种注释 经测序所有样本共产生720 293条优质序列,以相似度0.97进行聚类,共获得539 988个运算分类单元(operational taxonomic unit, OTU)。绘制稀释曲线(图2),显示每个样本均已进入平台期,表明测序已基本覆盖所有物种。

2.3 2组新生儿肠道细菌多样性比较 2组肠道菌群的香农指数(Shannon)、观察物种数目指数(observed species)、辛普森指数(Simpson)及Chao 1指数差异均无统计学意义(P均>0.05)。见图2~5。

表1 母体及新生儿基本资料比较

图2 香农指数图 图3 观察物种数目指数图 图4 辛普森指数示意图 图5 Chao 1指数示意图

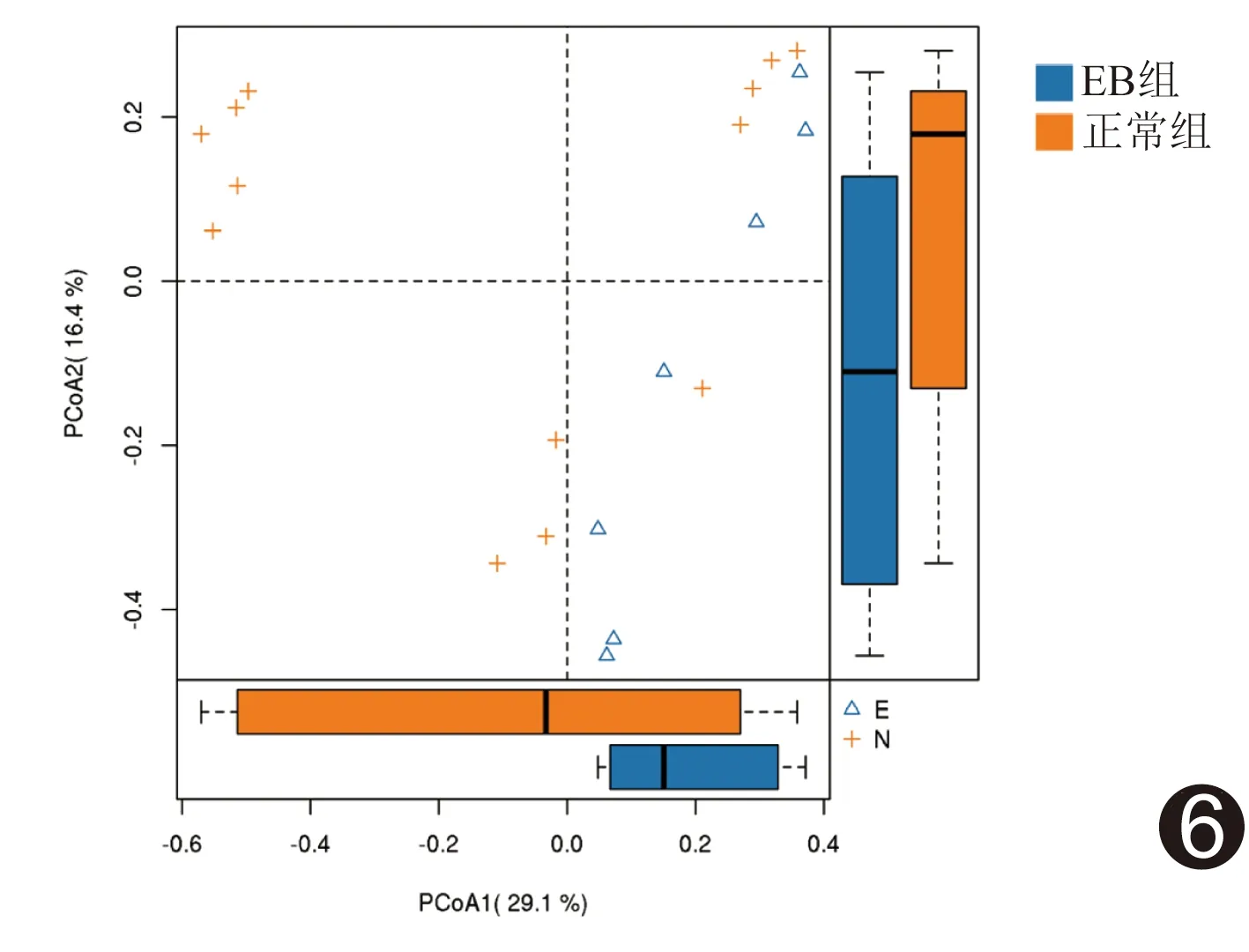

2.4 2组肠道细菌分布相似度与差异度比较 2组新生儿肠道细菌整体分布具有相似性(图6)。

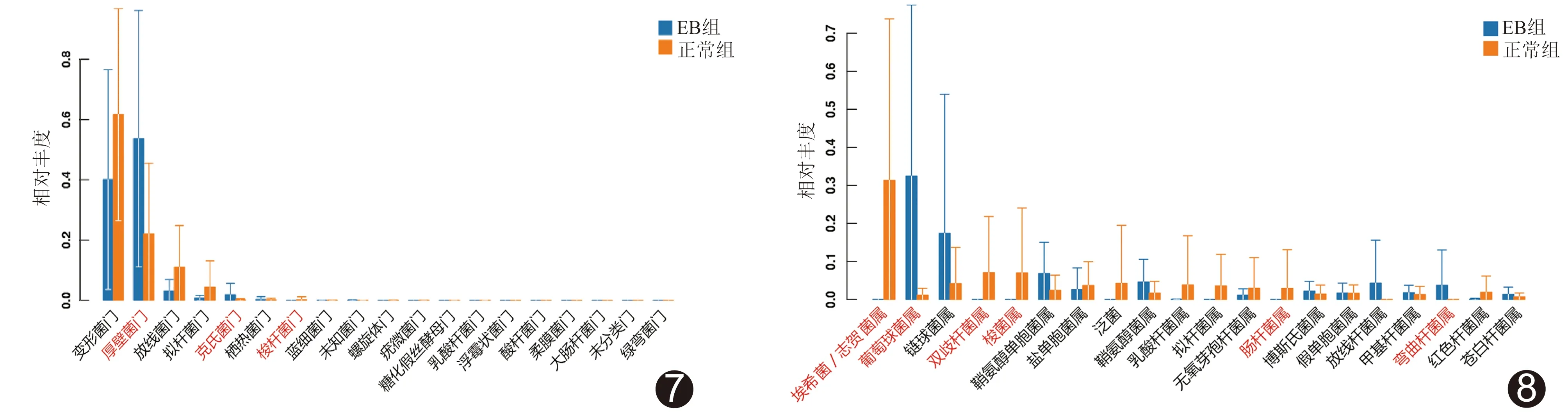

2.5 肠道微生物群落结构比较 门水平上,EB组厚壁菌门(Firmicutes)和克雷伯菌门(Klebsiella)丰度均显著高于正常组(P均<0.05),梭杆菌门(Fusobacteria)丰度显著低于正常组(P<0.05)。属水平上,EB组位于前三位的菌种为链球菌属(Streptococcus)、葡萄球菌属(Staphylococcus)及鞘脂单胞菌属(Sphingomonas),正常组分别为埃希菌/志贺菌属(Escherichia/Shigella)、拟杆菌属(Bacterium)及梭菌属(Clostridium)。EB组葡萄球菌属及弯曲杆菌属(Campylobacter)丰度均显著高于正常组(P均<0.05),其埃希菌/志贺菌属、拟杆菌属、梭菌属及肠杆菌属(Enterobacter)丰度均显著低于正常组(P均<0.05)。见图7、8。

图6 2组粪便菌群PCoA主成分分析

3 讨论

EB是胎儿染色体异常的软指标之一[6],其形成可能与胎粪淤积、宫内感染、腹腔积液、囊性纤维化及宫内出血等相关[7]。1996年SLOTNICK等[5]对肠管回声增强进行分级:正常为0级,回声增强但低于周围骨质回声为1级,与周围骨质回声相同为2级,高于周围骨质回声为3级。本研究中EB组胎儿肠管回声均为 2级及以上。

近年研究[8]表明,肠道菌群与多种疾病的发生息息相关,包括自身免疫性疾病、糖尿病及肥胖等。ZHANG等[9]的动物实验结果显示,宫内生长受限的新生仔猪肠道微生物群多样性较低,其菌群丰度与正常仔猪存在较大差异,使其体质量与正常仔猪的差距日趋增大。GUZZARDI等[10]发现胎儿心脏生长发育与其宫内肠道菌群定植密切相关。

肠道菌群多样性降低被认为是肠道发育不良表现之一,可引发更多疾病,包括自身免疫性疾病和肥胖等[11]。本研究2组肠道菌群多样性无差异,菌群组成群落结构相似,表明EB胎儿肠道功能发育与正常胎儿无明显差异。

本研究2组丰度居于前三的菌门分别是变形菌门、厚壁菌门及放线菌门,均为构成新生儿肠道细菌的主要菌门;EB组厚壁菌门丰度高于正常组,变形菌门丰度则明显低于正常组。既往研究[12]表明,厚壁菌门含量与儿童体质量增长呈正相关,肥胖儿童厚壁菌门丰度高于正常儿童,提示厚壁菌门含量可能是导致儿童肥胖的重要因素,而这也意味着EB胎儿儿童时期发生肥胖的风险可能较高。也有研究[13]认为变形菌门低丰度与哮喘、支气管扩张症及慢性阻塞性肺部疾病等呼吸系统疾病严重程度呈正相关,EB胎儿未来罹患上述疾病的可能性更大,但仍需后续继续随访菌群变化进一步观察。

本研究EB组梭杆菌属及拟杆菌属的丰度均显著低于正常组。梭杆菌属是丁酸梭菌的类群之一,属于梭菌科的一类梭菌群,通常认为其内所含为致病性菌属[14]。梭杆菌属(主要梭杆菌属1型)可通过改变紧密连接和黏液成分而损害肠道屏障功能[15]。有核梭杆菌为新近发现的病原体,越来越多的研究[16-17]将其与羊膜内感染、结直肠癌、早产、牙周病等联系起来, 认为其与广泛的不良妊娠结局有关。另一方面, GORREJA等[18]发现婴儿早期肠道中存在一种“先锋”细菌,即脆弱拟杆菌,其表面成分多糖A可抑制人原代胎儿小肠细胞IL-1β诱导的炎症,减少肠道炎症。研究[5]表明,肠道回声增强与部分宫内感染密切相关,如巨细胞病毒感染等,这意味着正常胎儿与EB胎儿肠道中均存在以上两种菌群,而正常组中拟杆菌属的“保护”作用胜于梭杆菌属的“破坏”作用,故正常组胎儿肠道并未出现强回声;EB组胎儿上述两种菌属丰度均低于正常组,可能是肠道菌群作用于肠管回声增强的机制之一。

本研究的局限性;样本量较少,未来需要扩大样本量进一步观察。

图7 2组门水平菌群分布 图8 2组属水平菌群分布

单纯性EB胎儿出生后与正常新生儿肠道菌群多样性及菌群组成群落结构均无明显差异,但肠道微生物数量、相对丰度及代谢路径丰度存在差异,后者可能是导致胎儿期肠管回声增强的部分原因。