镇江市中长历时设计暴雨计算

2021-03-29严方家李琼芳周正模和鹏飞

严方家,李琼芳,2,王 燕,周正模,杜 尧,和鹏飞

(1.河海大学水文水资源学院,江苏 南京 210098; 2.江苏省“世界水谷”与水生态文明协同创新中心,江苏 南京 210098; 3.镇江新鸿智慧水务技术有限公司,江苏 镇江 212000)

近年来,受全球气候变化与快速城镇化的影响,城市地区极端暴雨频发,再加上城市现有防洪排涝设施标准普遍偏低,城市洪涝灾害日趋严重,在一定程度上制约了中国城市的可持续发展[1-3]。利用最新的长系列暴雨资料科学合理地推求设计暴雨过程对制定防洪排涝基础设施的建设标准至关重要[4],为此,众多学者针对不同城市开展了设计暴雨的研究。朱勇年[5]采用同频率法推求得到杭州市24 h的设计暴雨过程,并建议优先使用同频率法推求中长历时设计暴雨;沈红霞等[6]选择最优拟合分布函数,采用同倍比法和同频率法由设计面雨量推求得到南京市主城区历时12 h的不同重现期设计暴雨过程;袁婷婷等[7]对常州16种历时年最大暴雨进行了频率分析,采用综合典型暴雨同频率放大推求 24 h 的设计雨型,但未与P&C(Pilgrim & Cordery)法等进行比较;王安琪等[8]在雨型判别的基础上采用P&C法分别对单峰型和双峰型中长历时暴雨进行雨型设计,得到具有代表性的上海市设计暴雨雨型;黄津辉等[9]采用Huff雨型法研究了天津市设计暴雨雨型及其年代变化;庄智福等[10]基于镇江市1980—2013年的降水资料推求了其短历时设计暴雨,但关于镇江市中长历时设计暴雨的研究较少。

本文在明晰镇江市雨型特征的基础上,结合多场实测典型暴雨过程,采用同频率法分别推求重现期为10 a、20 a和50 a的中长历时设计暴雨,并与P&C法推求的设计暴雨进行对比分析,以期为镇江市防洪排涝基础设施改造与建设标准的确定提供参考。

1 研究区概况与研究方法

镇江市地处长江下游南岸,江苏省西南部,辖区总面积3 843 km2,属北亚热带季风气候,常年平均降水量1 063.1 mm,降雨主要集中在7、8、9月。城市化进程的推进和高强度开发,造成城区不透水面积快速增长,导致降雨后径流量增大。主城区部分管网设计标准偏低,排水能力小于1年一遇的管道占比48.07%。镇江市主城区面积相对较小,以点代面的方法误差较小[11],因此本文采用丹徒站1981—2016年的逐分钟实测降雨资料计算得到的设计点雨量代表镇江市的设计面雨量。

参照GB 50014—2006《室外排水设计规范》规定,选取3 h、6 h、12 h、24 h的暴雨作为中长历时暴雨。基于镇江市丹徒站1981—2016年逐分钟降雨数据,按照两场降雨之间的时间间隔为2 h进行降雨场次划分,以吴滨等[12]建议的各历时暴雨的临界值作为不同历时的暴雨标准,滑动选取对应历时的暴雨过程。采用Mann-Kendall(M-K)检验[13]分析镇江市不同中长历时年最大降水量的变化规律,采用模糊识别法[13]识别镇江市中长历时暴雨的雨型特征。利用年最大值法选取得到年最大3 h、6 h、12 h 和24 h的降水量统计样本,在P-Ⅲ型、耿贝尔型和指数型3种分布函数中优选与实测资料拟合最佳的分布函数进行频率分析,求得重现期分别为 10 a、20 a和50 a的年最大3 h、6 h、12 h和24 h设计暴雨量。最后结合统计得到的暴雨雨型特征,依据“可能”和“不利”的原则从实测降雨资料中选取5场6 h和5场12 h的典型暴雨过程,分别采用同频率法和P&C法推求不同除涝标准下的不同中长历时设计暴雨过程。

2 中长历时暴雨特征变化规律

2.1 不同中长历时年最大降水量变化趋势

丹徒站1981—2016年历年最大3 h、6 h、12 h和24 h降水量距平百分率的变化趋势如图1所示。总体来看,4种历时的年最大降水量变化趋势基本一致,均呈现缓慢增加的趋势,在1992年和2003年出现两个峰值,这与镇江短历时暴雨从20世纪90年代后期开始至21世纪前10年的中期转为增强的趋势基本吻合[10]。

1981—2016年镇江市4种历时年最大降水量的M-K检验结果表明,年最大3 h、6 h、12 h和24 h降水量均呈现不显著的增加趋势,其中年最大3 h降水量和年最大24 h降水量的M-K统计量均为0.99,未通过显著性检验,而年最大6 h降水量和年最大12 h降水量的增加趋势相对明显,M-K统计量分别为1.62和1.40,通过了置信度90%的显著性检验。可见镇江市1981—2016年中长历时年最大降水量未发生明显的趋势性变化。

2.2 不同中长历时暴雨雨型特征

莫洛可夫[14]通过800多场降雨过程的时程分配,归纳得到7种典型雨型,其中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分别为雨峰位置在前、后、中的单峰型,Ⅳ类为均匀型,Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ为雨峰处于不同位置的双峰型。为避免人工判断产生的误差,本文采用模糊识别法进行雨型判断,将每场实际降雨过程分为6个时段,根据每段时间内雨量占总雨量的比例建立该场降雨过程的模式矩阵,并用每一场降雨过程的实际指标分别与模式矩阵进行比较,然后根据均方误差最小原则确定雨型。

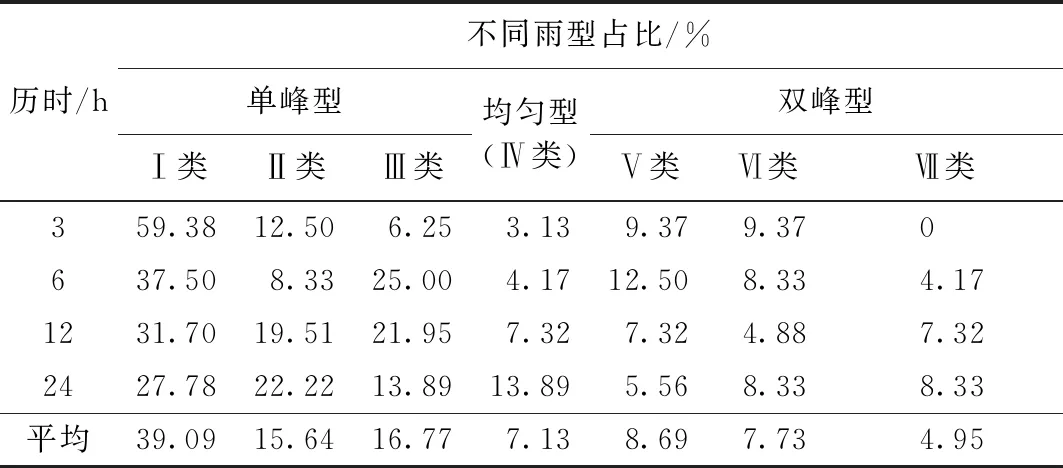

4种中长历时暴雨雨型统计结果如表1所示。可以看出,镇江市中长历时暴雨雨型以单峰型为主,占71.50%,双峰型次之,占21.37%,而仅有7.13%为均匀型。在单峰型中,雨峰在前部所占的比例最大,高达39.09%,其次是雨峰居中的雨型(Ⅲ型),占16.77%,雨峰偏后的雨型(Ⅱ型)占15.64%。

表1 镇江市不同历时暴雨雨型统计

单峰型暴雨和双峰型暴雨在模式上差别较大,单峰型暴雨雨量更为集中,尤其是长历时的单峰型暴雨对城市地区除涝构成严重威胁,并且越来越多的研究表明雨峰偏前的单峰型暴雨更为常见。

3 中长历时设计暴雨过程推求

3.1 不同中长历时年最大暴雨量频率

常用的城市暴雨资料选样方法有年最大值法、年多个样法、年超大值法和超定量法等[12]。因镇江市暴雨资料系列足够长,采用年最大值法进行不同历时点暴雨选样,得到年最大3 h、6 h、12 h和24 h暴雨量统计样本。

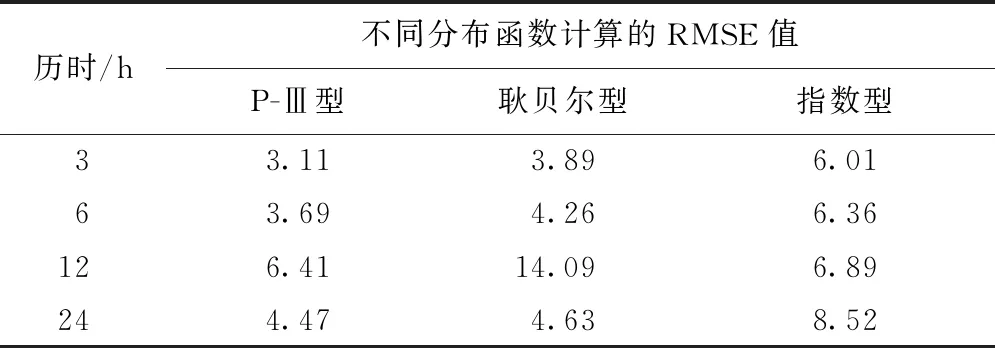

采用我国常用的暴雨理论频率分布线型——P-Ⅲ型、耿贝尔型和指数型3种分布函数进行拟合,并采用均方根误差(RMSE)进行拟合优度检验。表2给出了不同历时暴雨的3种分布函数拟合结果,可以看出,4种历时中,P-Ⅲ型分布函数计算得到的RMSE值始终是最小的,因此优选P-Ⅲ型分布函数推求镇江市中长历时设计面雨量。

表2 不同历时暴雨不同分布函数拟合结果

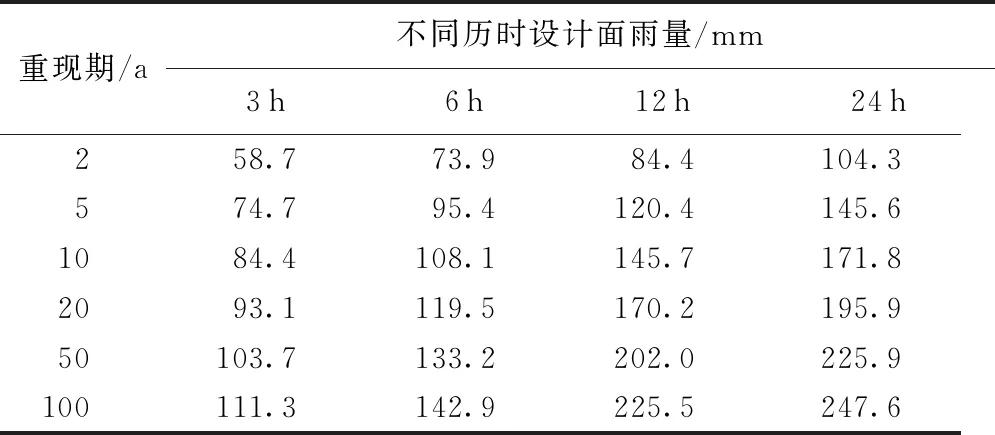

基于优选得到的P-Ⅲ型分布函数推求4种中长历时不同重现期标准下的设计面雨量,结果如表3所示。

3.2 典型暴雨的选择

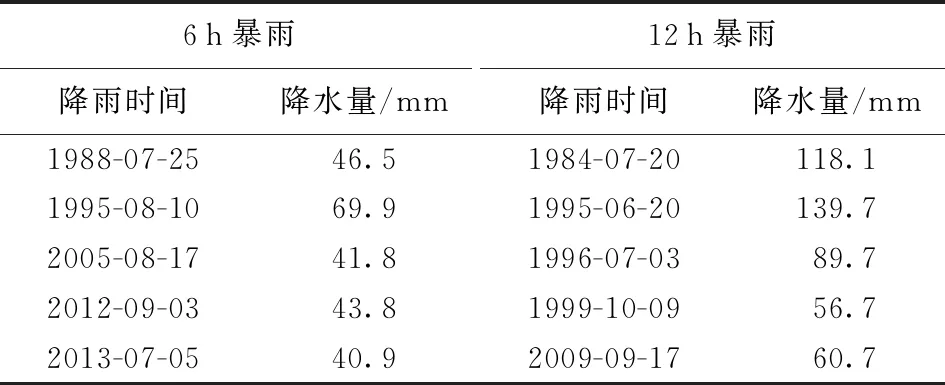

根据上文分析的4种历时暴雨的雨型特征,依照“可能”和“不利”的要求选择单峰型典型暴雨过程。由表1可见,对于出现频次较高且对城市防洪排涝最为不利的6 h和12 h两种历时暴雨,单峰偏前的暴雨最多,占比分别达到了37.50%和31.70%,因此,选取镇江市致灾较严重的6 h和12 h两种历时各5场单峰偏前的典型暴雨过程(表4)来推求不同除涝标准下的设计暴雨过程。

表3 不同重现期设计面雨量计算结果

表4 典型场次暴雨过程

3.3 设计暴雨过程推求

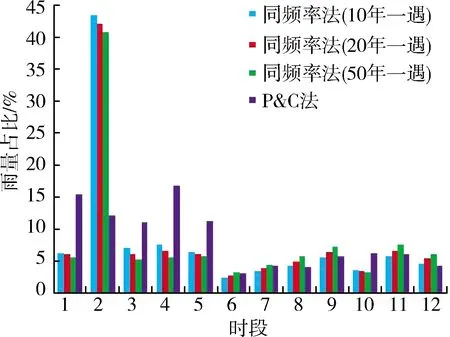

以除涝标准10年一遇、20年一遇和50年一遇为例,对6 h和12 h两种历时各5场典型暴雨过程取均值,采用同频率法对综合典型暴雨各时段雨量进行放大,并与P&C法得到的设计暴雨过程进行对比,结果见图2和图3(图中以1 h为一个时段)。

图2 6 h设计暴雨过程

从图2和图3可以看出,两种历时在不同除涝标准下采用同频率法得到的设计暴雨过程近似,且峰值占比较高,其中6 h的雨峰雨量占比均为60%左右,12 h的雨峰雨量占比也均超过了40%。

与同频率法相比,两种历时的情况下,P&C法得到的设计暴雨过程更接近实际降雨过程,但同频率法得到的设计暴雨过程峰值更高,对城市防洪排涝设计更有利,这与朱勇年[5]建议优先选用同频率法进行长历时设计暴雨计算的想法一致。因此,本文推荐镇江市采用同频率法计算设计暴雨。

图3 12 h设计暴雨过程

4 结 论

a. 1981—2016年镇江市3 h、6 h、12 h、24 h等4种历时的年最大降水量虽然均呈现不同程度的增加趋势,但仅6 h和12 h的年最大降水量通过了90%的显著性检验。

b. 镇江市3 h、6 h、12 h、24 h等4种历时暴雨雨型均以单峰型为主,暴雨雨量集中,且雨峰偏前的居多。

c. 与耿贝尔型和指数型分布函数相比,P-Ⅲ型分布函数在降雨频率分析中拟合最优。

d. 与P&C法相比,同频率法推求得到的镇江市中长历时设计暴雨偏安全,推荐采用。