汽车座椅挥鞭伤性能要求及提升方案

2021-03-28张程

张程

(宜宾凯翼汽车有限公司汽车研究院)

挥鞭伤是在后撞车祸中的一种最常见的颈部伤害。C-NCAP(中国新车评价规程)2021版的评价体系将于2021年正式实施,其性能要求增加后排挥鞭伤要求。参照前排座椅WHIPLASH(挥鞭伤)的有效高度及头后间隙的设计要求,理论极限法推算出头枕设计的安全位置,节约反复设计及计算时间,提高设计效率。针对某项目座椅鞭打摸底试验成绩较差的情况,对试验数据进行分析,发现了座椅结构设计不足之处,进行座椅优化设计达到试验高分。

1 C-NCAP 2021版座椅挥鞭伤解读

1.1 挥鞭伤试验

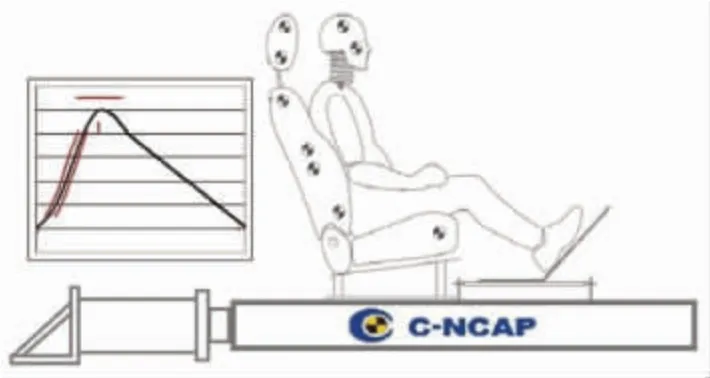

挥鞭伤试验要求按照C-NCAP 2021版的试验要求布置进行,按照人机工程设计参数将座椅总成和安全带系统布置于试验移动滑车上,试验台车按照一定的加速度波形发射[1]。挥鞭伤试验布置图,如图1所示。

图1 挥鞭伤试验布置图

试验台车速度以变化量为(20.0±1.0)km/h的特定加速度波形发射,台车上的新开发座椅上布置BioRID(后碰试验假人)II型假人,经过各种实时传感器测量车辆后碰撞过程中,乘员颈部受到的伤害值情况。

新规程中,车辆的第二排座椅鞭打试验方法和前排座椅试验一样,随机在试验台车上第二排座椅的左侧或右侧位置放置BioRID II型假人。经过各种实时传感器测量车辆后碰撞过程中,测试乘员颈部受到的伤害值情况。

1.2 挥鞭伤评分规则

1.2.1 挥鞭伤得分准则

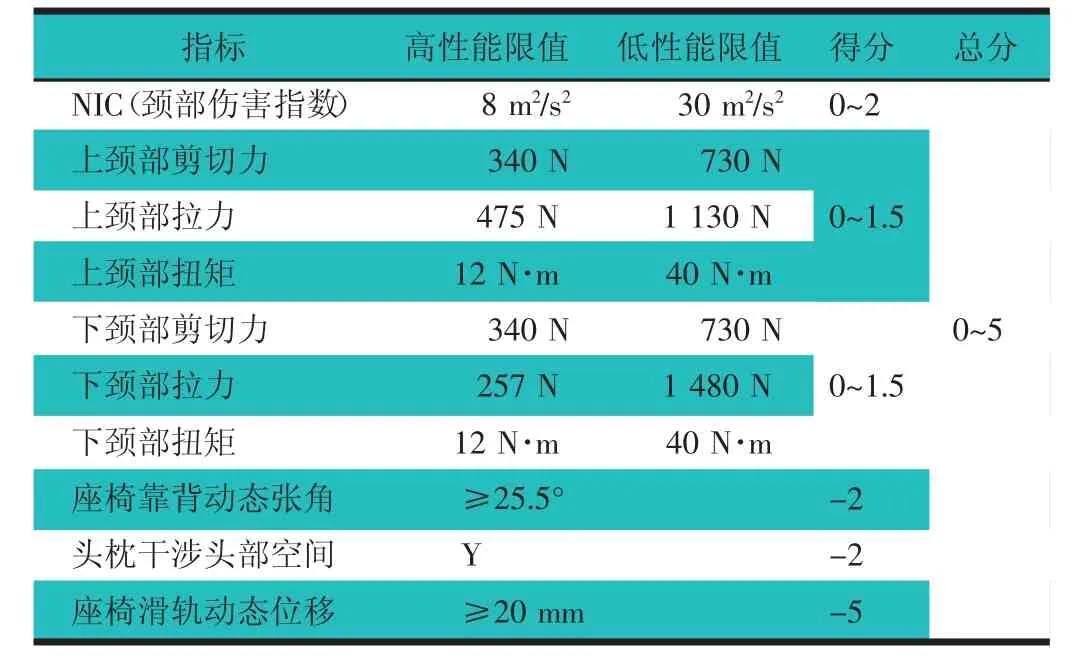

评价规程规定座椅系统挥鞭伤试验的最高得分为5分。

安装在测试假人上的传感器采集测量技术参数,经过中央处理器计算得到伤害指数,挥鞭伤测量值指标及分值分布,如表1所示。试验中假人传感器测量数据分为三组:第一组为通过头部加速度、胸部加速度计算出颈部伤害指数,该组最高得分为2分;第二组为上颈部载荷和扭矩,该组最高得分为1.5分;第三组为下颈部载荷和扭矩,该组最高得分为1.5分[1]。

表1 测量指标及分值

试验结果以假人伤害指数为基础,对于每个伤害指数设定高性能限值和低性能限值,分别对应最高分和0分。当假人测试值在高低性能限值之间,试验使用线性插值的办法计算分数,试验计算的单项得分保留到小数点后3位。

1.2.2 挥鞭伤扣分准则

挥鞭伤扣分项目:

1)试验中座椅靠背最大动态张角大于等于25.5°,试验成绩将被扣2分;

2)头枕干涉BioRIDII型假人头部空间将被扣2分;

3)试验过程中座椅滑轨动态位移滑动量大于20 mm,试验结果将被扣5分。

鞭打试验结果最低得分为0分,同时试验规则规定,试验过程中不会因罚分而使结果判定为负分。

2 前排座椅挥鞭伤失效分析

2.1 挥鞭伤试验失分分析

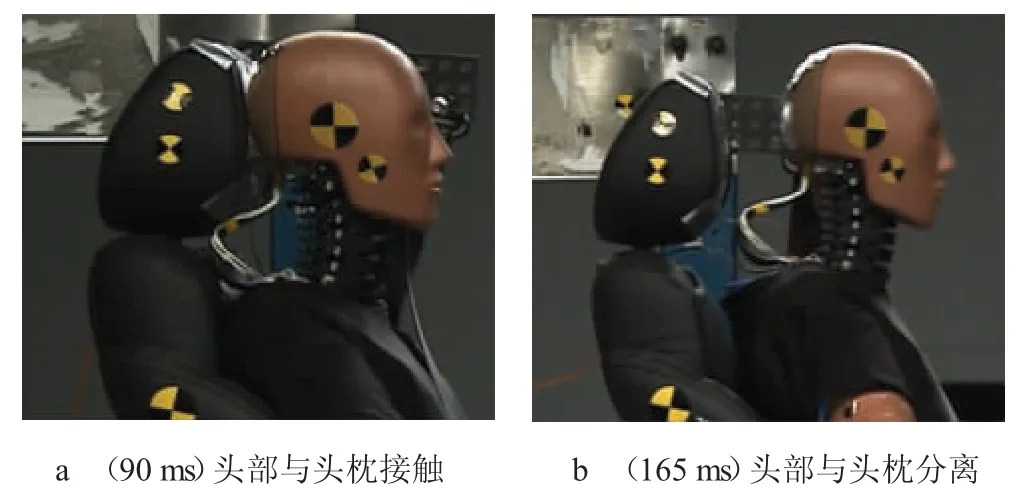

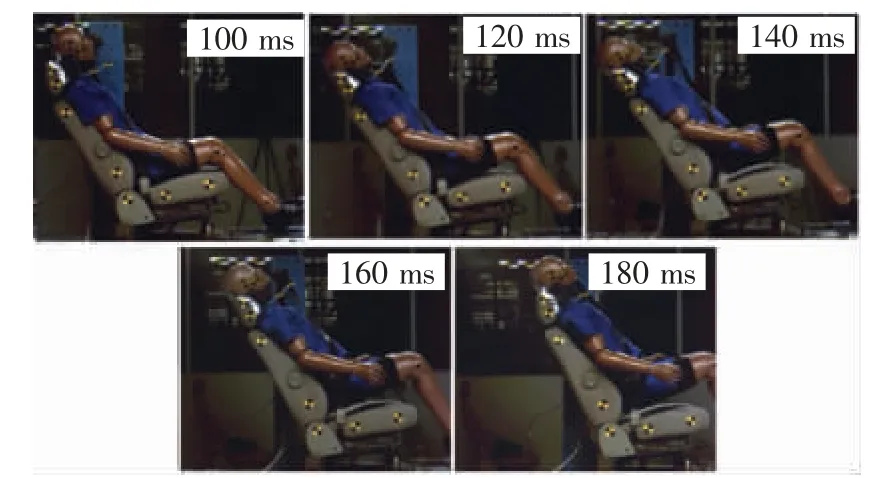

以某项目座椅进行C-NCAP 2021版挥鞭伤摸底试验为例,如图2所示。在90 ms时,假人头部与座椅头枕接触,并在165 ms时出现分离情况。经过摸底挥鞭伤成绩只有4分,达不到设定分值要求。

图2 C-NCAP挥鞭伤试验过程图

2.2 挥鞭伤试验运动过程分析

对试验中假人头部运动过程进行分析,头部的反应一般分为3个阶段[2]:爬升阶段→挥鞭阶段→回弹阶段。各阶段时间分布为:0~90 ms为爬升阶段:90~180 ms为挥鞭阶段,180~200 ms为回弹阶段。

2.2.1 爬升阶段分析

试验爬升阶段:车辆行驶中遭受后面车辆撞击时,车辆会突然加速向前前进,车内乘客由于惯性的作用,身体躯干会沿着座椅靠背向上移动产生爬升阶段。头部在前,躯干向后,头部则遭受由躯干传来的轴向力,乘客头部相对于身体向后移动。挥鞭伤事故发生时到90 ms,假人的运动状态,如图3所示。

图3 爬升阶段试验图

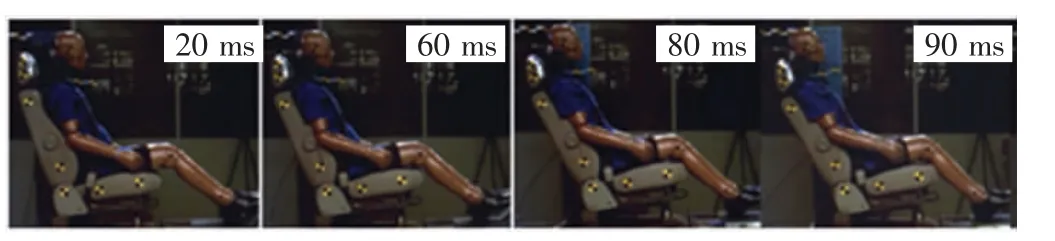

2.2.2 挥鞭阶段分析

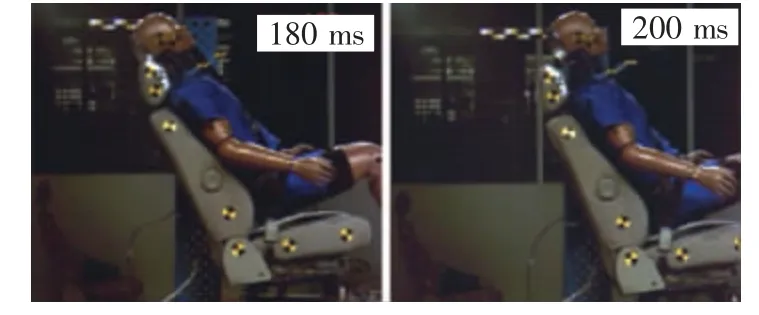

头部挥鞭阶段:当头部随身体躯干爬升出现后,乘客躯干被座椅靠背向前推挤;头部由于惯性作用未向前而相对躯干向后仰倒,头与躯干分别朝相反方向移动,使上下颈部承受相反方向的剪力;颈椎呈现S型变化,在S型变化的后期由于靠背泡沫反弹,推动躯干向前运动,而头部还未反弹,此时产生C型变化;试验100~180 ms过程中假人头部由于惯性产生了挥鞭阶段,每20 ms假人姿态,如图4所示。

图4 头枕挥鞭阶段运动图

2.2.3 回弹阶段分析

在后碰撞结束时,座椅泡沫由于物理性能出现反弹,出现回弹阶段。头枕积蓄的能量再传给乘员,迫使乘员头部加速回弹,发生后碰在回弹阶段180 ms以后头枕使假人头部向前运动,如图5所示。在试验后碰撞的颈部运动过程中,由于碰撞中头部和胸部之间的运动差异引起相邻颈椎间的相对运动,从而造成了对颈部的伤害[3]。

图5 头枕回弹阶段运动图

挥鞭伤试验头部运动过程分析得出造成挥鞭伤失分的原因主要是座椅头枕设计不合理和头枕对假人头部的支撑面不吻合。

3 前排座椅挥鞭伤解决方案

靠背刚度越小和靠背转动刚度越大,鞭打试验得分越高,对座椅骨架的靠背刚度比其转动刚度影响更明显;头枕刚度和头枕转动刚度越大,则鞭打试验得分越高,其中,头枕转动刚度的影响更明显;而头枕越高和头后间隙越小,则越有利于鞭打试验得分[4]。

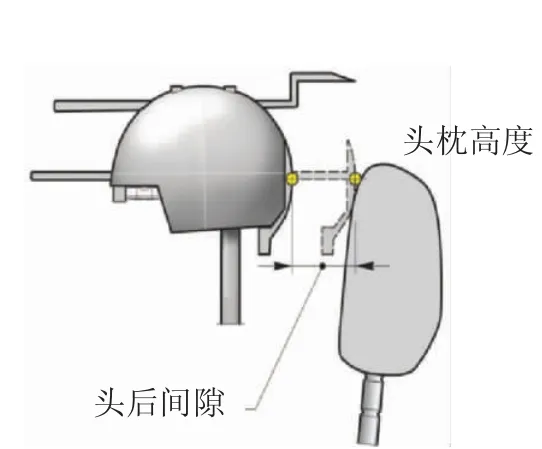

3.1 头枕高度和头后间隙优化设计

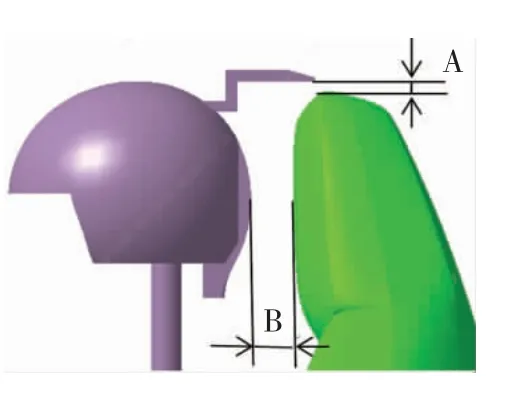

头后间隙设计合理,有利于使后碰时乘客头部与头枕的接触时刻提前;座椅的头枕高度设计越小,有利于支撑整个乘客头部,降低颈部伤害值,提高鞭打得分[5]。座椅头枕的高度和头后间隙图测试方式,如图6所示。某项目车型座椅鞭打试验成绩较差,分析原因发现头枕高度偏大,引发头枕上颈部上扭力增大而失分。试验验证头后间隙及头的高低直接影响假人颈部伤害值,影响鞭打得分;通过整改、优化假人与头枕距离关系,减小头后间隙及抬高头枕可以提高鞭打得分[6]。经过项目试验的验证经验,座椅人机布置设计的头枕高度A为0~30 mm,头后间隙值B为20~45 mm,如图7所示。

图6 头枕高度和头后间隙图

图7 头枕高度和头后间隙设计值

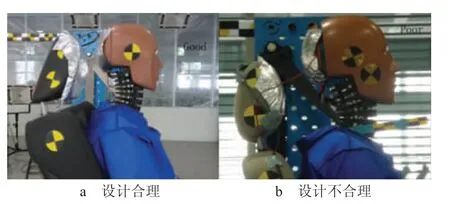

性能好的座椅头枕高度和假人头顶基本平齐,头后间隙也较小,而性能差的座椅头枕高度刚过假人头部的中部,头后间隙也较大,试验状态图,如图8所示。

图8 试验状态图

性能好的座椅与头部接触时间较长,能给头部很好的保护[7],而性能差的座椅由于头与头枕的接触时间推后,导致头部与头枕接触时有更多的能量需要头枕吸收,这样增加了对头部的伤害。

3.2 头枕刚度提升方案

座椅骨架头枕部位的刚性,通常采用增加结构和焊接强度的方式,提升座椅头枕刚度。头枕刚度的提升可减小座椅头枕与靠背相对位移变化,减小颈部扭矩伤害值[6];较大的头枕接触刚度和头枕旋转铰刚度能有效降低追尾中对乘员颈部的伤害。

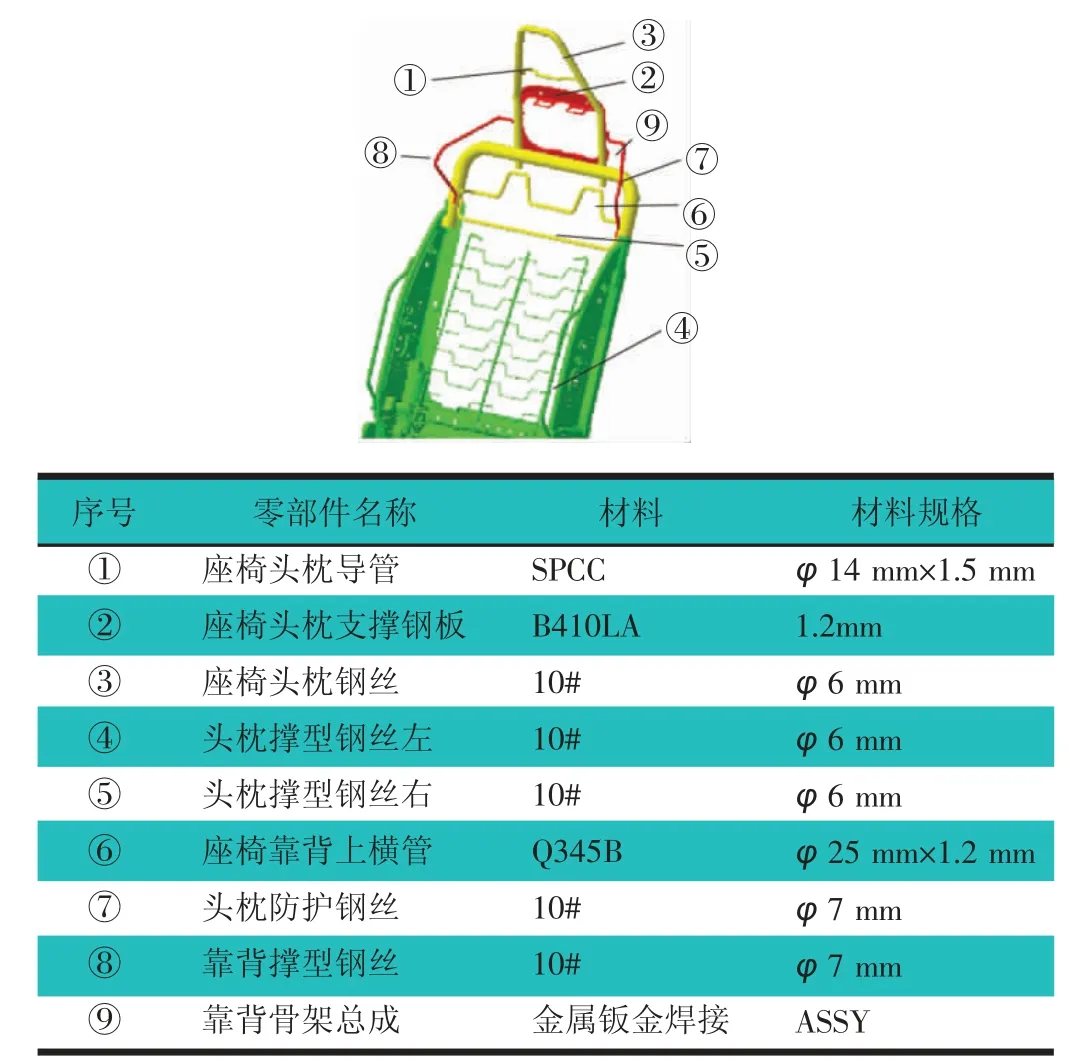

图9示出某项目车型靠背骨架前期设计图。该骨架在挥鞭伤摸底试验中出现低分值。

图9 靠背骨架前期设计图

改进方案:在座椅靠背骨架的头枕管的结构背面增加焊接加强钣金件(B410LA),左右两侧增加支撑钢丝(10号钢,直径φ7 mm),增加靠背头枕刚度。靠背骨架优化设计方案,如图10所示。

图10 靠背骨架优化设计图

4 结论

随着人们对汽车使用安全性的要求越来越高,乘客在汽车的使用中越来越重视汽车本身的被动安全性。好的安全座椅将提升汽车本身的价值,同时也指引汽车座椅开发的方向。试验验证表明,头枕的空间结构优化设计和头枕部位刚度提升能较好地提升鞭打得分,并且有利于车辆达到C-NACP 2021版5星要求,从而保护好乘客,在事故中减少对乘客颈部的伤害。