城市居民的绿道声景观感知评价研究

2021-03-27边佳玉冷嘉惠王雁斌

边佳玉,冷嘉惠,赵 正,王雁斌

(1.中国海洋大学 管理学院,青岛 266100;2.上海师范大学 旅游学院,上海 200234;3.国家林业和草原局经济发展研究中心,北京 100714)

近年来,城市化进程加速了商业、居住、公共事业等方面的土地利用,而城市绿地面临着被挤压、生态环境破坏、结构单一等问题,难以满足人民群众对城市生态产品的需要。党的十九届五中全会中提出要推进以人为核心的新型城镇化,推动人口在空间上集聚,拉动需求也要强化供给,推动城市宜居化、绿色化发展。城市绿道是城市生态产品供给的重要渠道,是一种线形绿色开敞空间,通常沿河滨、溪谷、道路等自然和人工通道建立,内设供行人和骑车者进入日常锻炼和景观游憩的线路,连通主要的公园、绿地、居住区、广场和文娱活动中心等,在城市生态环境恢复、净化空气、涵养水源、水土保持等多方面发挥着重要的作用[1]。因此,城市绿道设计如何突破传统模式,充分体现以人为核心的发展理念,将公共服务和生态服务两者有机集合,提升绿道沿线区域的观赏和实用价值,将对提升城市绿色发展和生态宜居起到重要的推动作用。

具体来看,中国的城市绿道建设开始于2009年前后,当前中国的城市绿道已经极大提升了市民生活品质,而市民对绿道的感知与反馈也同样是绿道功能完善的重要组成部分。现有的研究对于绿道的关注重点多集中于绿道景观规划的宏观效益,而基于使用者视角出发进行的微观评价研究较少,相关的量化研究较为缺乏[2-4]。一般来说,其生态服务供给质量可由需求主体感知情况来体现。芬兰地理学家Granoe在1929年首次提出“声音景观”这个词,它是通过类比“景观”这个词而产生的,主要用于描述听到声音的人周围的声音环境[5]。1976年,加拿大作曲家、生态学家Schafer提出了“声景观”的概念,即强调个人、社会感知和理解的声音环境[6]。声景观的相关研究主要集中在噪声污染、自然安静的价值和重要性、多感官活动、音乐旅游等方面,并对它们带来的有利和不利影响进行了探讨[7-9]。已有研究对声景观的理解有两种:一种观点认为声景观是人类社会产生的所谓“社会声景观”,另一种观点则指出声景观是人类在自然环境中听到的众多声音的总和,即“自然声景观”。事实上,各种类型的声音一直存在于自然和社会环境中,声景观讨论的最终目标应该是自然声景观与社会声景观的紧密结合,关注个体最实际的需求和偏好。因此,有必要更加关注声景观与景观、声景观与人的和谐关系,并展开更全面、更深入的探讨。另外,由于东西方文化的差异,中国古典园林声景观的设计理念是情感的表达和意境的创造,而西方学者更注重声景观建设在景观规划设计中的实用性,设计方法更加多样化和现代化。因此,结合当前声景观的角度研究城市绿道逐渐成为我国的一个热门话题。从声景观的角度对城市绿道声景观的设计与优化、声景观的变化、个体体验进行研究,可以更好地体现我国相关研究的典型性。

本研究综合考虑了城市绿道声景观的特点,从市民对绿道声景感知情况入手,将上海市黄浦滨江绿道整合为3种主要形式,以此对城市居民的绿道声景观感知进行测度,反映当前城市绿道建设和设计存在的主要问题。在此基础上,将研究区域聚焦于上海市最为典型的黄浦江东岸陆家嘴段滨江绿道,通过实地声景观测试、问卷调查和访谈等方法获取数据,探究市民的绿道声景观感知特征,运用多项Logit选择模型分析市民对不同类型城市绿道的偏好及影响因素。本研究旨在突出城市绿道在社会、经济和生态等方面的重要作用,探索科学合理的城市绿道建设形式,为建设更具实用价值和自然生态效益的城市绿道提供参考和依据。

1 实验设计

1.1 研究区域选择

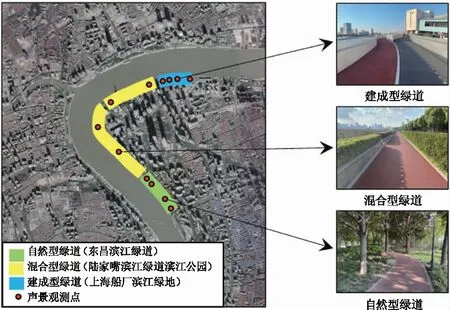

上海市的城市绿道建设以黄浦江滨江绿道最为典型。2018年初,上海市黄浦江两岸共计45km的滨江地带已经全部改造成为滨江绿道,其中浦东新区占到了22km,是沿线区域绿道距离最长、建设工程量最大的区域,这一区域也是本研究重点考察的区域。按照Lynch[10]的理论,城市意象本身是在与筛选过的感性材料互相作用的过程中不断得到验证的结果,个体在不同环境中的体验将直接影响其对空间的感知。因此,需要对研究区域进行一定的类别划分。由于本研究旨在提高公众对黄浦江沿岸典型滨江绿道的认识,选取的研究地点均为黄浦江沿岸典型的滨江绿道。基于Seams[11]对绿道发展演进和类型划分的相关研究,结合上海市黄浦滨江绿道的实际情况,本研究将黄浦江滨江的主要绿道划分为3种类型:自然型绿道、建成型绿道和混合型绿道(图1)。

图1 研究区域及不同类型绿道所处位置

1)自然型绿道:沿江而建的自然型绿道是上海市滨江绿道的主要类型,也是传统意义上绿道开发理念和方式的最直接体现。研究显示:绿道最主要的作用就是有效建立人与自然之间的有机联系,进而提升市民的健康水平[12]。显而易见,自然型绿道正是绿道最核心理念的实践,是最理想的绿道建设形式。但部分学者指出,过度地强调绿化覆盖率也不利于良好生态环境的保持[13-14]。因此,在自然型绿道的建设中,既要突出自然性的元素,也应兼顾绿道的实用性。

2)建成型绿道:指铺设在滨江建成区的绿道类型,较为接近居民区、商业区、机动车道等区域,是绿道融入现代化城市区域的体现。建成型绿道在实质上开发了很多过去没有充分利用的区域,并且以建成型绿道的形式为市民提供了散步、跑步和骑行的机会[15]。具体来说,建成型绿道空间感宽阔且结合了部分市政道路修建,充分利用既有的城市基础设施;同时,建成型绿道紧靠城市机动车道、公交车站、地铁站等市政基础设施,市民可随时进入绿道活动,也可以随时停止锻炼返程。但建成型绿道易受临近机动车道汽车尾气的影响,且绿道旁机动车高速行驶,均降低了建成型绿道中进行活动的安全系数。

3)混合型绿道:混合型绿道是融合了自然型绿道和建成型绿道特点的绿道类型。就利用方式而言,混合型绿道具有较强的实用性,可以突破公园在边界和使用时间等方面的限制。总体上,混合型绿道让市民在享受现代城市所带来的便利条件的同时也能适度地回归自然[16]。但混合型绿道在建设和管理上存在诸多难点,如何在基本已成型的城市建成区中“挤”出位置,一直以来都是此类绿道建设所面临的挑战。

综合研究目的与上海市滨江绿道的实际情况可知,以上3种绿道类型基本覆盖了上海市黄浦江滨江绿道的各种类型,以此作为研究区域,具有代表性和典型性。

1.2 调查问卷设计

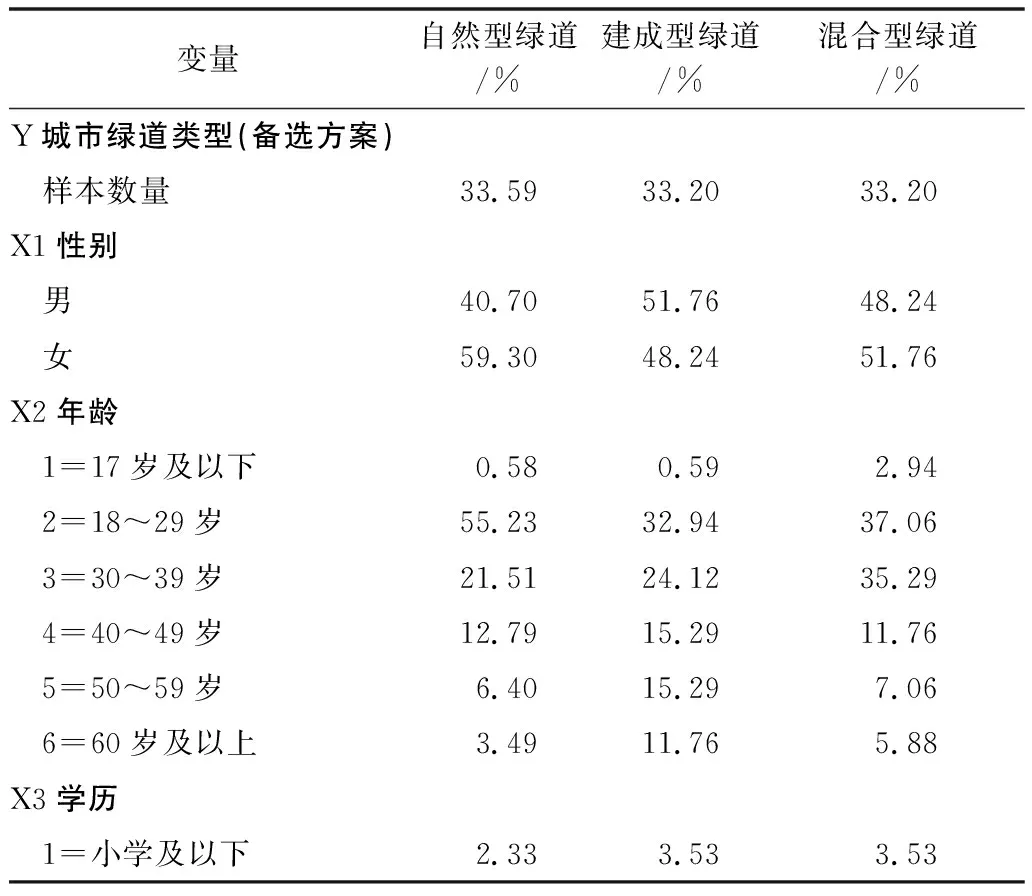

本研究参考已有研究设计调查问卷,力求全面、实际、客观地进行调研活动和搜集相关数据[17-18]。调研开展于2020年10月,共完成本研究相关的专项调查问卷550份,剔除无效问卷,得到512份有效问卷,有效率达到93.09%(表1)。

表1 描述统计表

(续表)

1.3 声景观实验设计

声级是指与人们对声音强度的主观感知相一致的物理量,单位为分贝(dB)。本研究的测量仪器选择希玛AS804型声级计,测量范围为30~130dBA,频率计权A加权。A计权声级反映了噪声的客观强度与频率所引起人们主观感受的程度,A声级的指标越高,噪声造成的危害也越大。因而在绿道声景观的勘测中,A声级被用于声景观客观评价的主要指标。由于黄浦滨江绿道没有开放和关闭时间,因此本研究将测量时间划分为8段,2小时为一个测量时间段,从早上6时开始观测。为降低客观测量环境的影响,声级计测量反复测量多次,每个观测点采样10秒,每一个点分别测量3个声级数据,最后将每个点的声级数据平均作为最终声级测量结果。实地测量应在无雨雪、无雷电的良好天气条件下进行,并充分考虑风速对测量数值的影响,本研究在风速5m/s以下的情况下进行。

1.4 数据分析方式

本研究采用重要性-绩效分析(IPA)模型来分析和测量市民对城市绿道的综合感知。IPA模型分为四个象限,并以绩效和重要性为轴。通过绩效和重要性的象限分析,可以将市民综合感知的结果分为:1)右上角的第一象限是优势区域,市民认为该区域的因素非常重要,这里的城市绿道表现也很好;2)左上角第二象限为改善区,市民们认为该区域的因素同样非常重要,但是城市绿道的表现并不理想,今后要更加重视计划管理工作,把重点放在修复和改进上;3)左下角第三象限是机会区,市民认为该区域内的因素并不重要,城市绿道的表现相对较差。但这并不意味着城市绿道建设可以忽略这一区域的因素,而应特别注意原因分析,寻找提高市民满意度的新突破口;4)右下角第四象限为维护区,市民认为该区各因素的重要性较低,但城市绿道的表现较好,因此,把握好这些因素可以起到积极的作用。在IPA模型的测量方面,本研究使用Likert五点量表来测量市民对城市绿道绩效和重要性的感知(图2)。

此外,本研究通过构造无序多项Logit选择模型进行计算与分析,对市民个体的多种城市绿道形式的无序选择进行比较。本研究将方案3设置为对照组,方案1与方案2为实验组。通过实验组与对照组的概率对比来揭示研究结论。基于此,以P(yi=j)表示实验组的概率,P(yi=0)表示对照组的概率,β表示实验组对于对照组而言的对数几率(Log odds),则研究的多项Logit模型形式可以设置为:

图2 重要性-绩效分析(IPA)网格示意图

(1)

在上式的估计中,对照组的系数在名义上设置为零,原因在于各种备选方案的可能性概率需要进行统一。基于建立的多项Logit模型可以得到以下的概率相对参考组:

P(yi=j)÷P(yi=0)=eXiβj,即ln[P(yi=j)÷P(yi=0)]=Xiβj

(2)

此外,无序多项Logit选择模型的参数估计过程也有对应计算方法。对于第i个市民,如果选择了第j个方案,令dij=1;如果没有选择第j个方案,则令dij=0。同时,对于第i个市民而言,只能在全部(j+1)个备选方案中选择1个,即只能存在1个dij=1。据此,可以写出yij(i=1,2,…,n;j=0,1,2,…,j)的联合概率函数并得到似然函数。最终得到的对数似然函数为:

(3)

2 研究结果

2.1 研究区域声景观特征分析

黄浦江东岸滨江绿道内的声音种类繁多,依据声源特性大体可以分为自然声、生活声和人工声3类。1)绿道的自然声最主要体现为鸟鸣声,这类自然声的分布范围最广。此外,由于上海地处亚热带季风气候地区且滨江临海,因而城市气候具有季节性变化的特点,会形成水声、风声和树叶声等自然声。2)绿道的生活声主要来自市民的各种休憩娱乐活动,包括谈话声、嬉闹声、叫卖声和娱乐活动声。3)作为上海市最典型的城市绿道,其沿线路网密布,城市的交通声、施工声嘈杂,并且还伴随着店铺营业期间发出的音乐声,以及市民游憩时发出的娱乐器械声,这类人工声的声级较大。

实地调研的结果表明,以上不同的声音类型是造成绿道声景观产生时间分布差异性的主要原因,同时还受到绿道自身功能属性、市民的使用情况等因素的影响。本研究在2020年10月进行实地调研,该时间段正处于我国国庆节假期期间,因此,该时段内绿道声景观所体现出的特点更加明显,调研结果更加典型。本研究在已选取的观测点进行声级测量,结果如图3所示。

图3 各类型绿道不同时段声级趋势图

结合实地调研和访谈结果可知,早上6:00—8:00时间段,构成绿道声景观的主要声音种类是自然声,且多位于自然型绿道(虽然此时建成型绿道的声级也相对较高,但这是由于该区域毗邻主要干道,交通声绝对量较大而导致的);早上8:00—10:00是上海市的早高峰时间段,市民开始通勤,因而交通声的声级不断提高;早上10:00—12:00时间段,不需通勤的市民开始来到绿道区域进行游憩娱乐活动,此时娱乐活动声、嬉闹声等生活声成为绿道声景观的主导元素;同一时段,沿线商户纷纷开门营业,叫卖声和音乐声也开始在绿道各处出现,此时混合型绿道和建成型绿道的声级达到80.03~84.90dB,而自然型绿道的声级相对较低;12:00—14:00时间段,部分早上来到绿道的市民开始离开,但仍有很大一部分市民在该区域附近进行餐饮和午休等活动,因而各个观测点的声级普遍有所降低,尤其是绿道内部的生活声有所降低;14:00—16:00时间段,绿道各处的市民人数再次开始增加,各种娱乐活动也再次相继出现,绿道内的市民人数也转而继续增加,谈话声、嬉戏打闹声出现在绿道各处,声级普遍提高;16:00—20:00是上海市的晚高峰时段,交通声等不断提高,部分绿道沿线的建成区域保持了生活声和人工声较高的声景观特点,同时,自然型绿道区域的声级也明显提高;20:00—22:00时间段,绿道沿线区域的市民人数大幅减少,其内部也逐渐安静下来,但是,也有一部分市民开始前往建成型绿道区域开始城市的夜生活,因而该区域观测点声级的下降趋势比较缓慢。总体上,随着时间的推移,各类型绿道的整体声级呈现不同程度的“M”型变化趋势,且以上声级的变化多与市民人数的增减相关联。

2.2 基于声景观类型差异的市民感知分析

基于城市绿道声景观的变化趋势,本研究采用好感度、主观响度和协调度讨论市民对不同绿道声景观类型的感知评价。其中,好感度表示市民对某一声景观类型的喜好程度,主观响度表示由于人耳因声音强度的敏感度不同而产生的响度评价,协调度用来探讨单个声景观要素与环境中其他要素相搭配的合理程度。本研究通过李克特5点量表法进行计算,即好感度(1—5分表示“很讨厌—很喜欢”)、主观响度(1—5分表示“很小—很大”)、协调度(1—5分表示“很不协调—很协调”),结果如表2所示。

表2 声景观好感度、主观响度、协调度评价结果

可知,就市民对声景观的好感度评价而言,3类声音类型中市民更加偏好于自然声。其中,水声是市民好感度最高的自然声类型。但在一天中的大多数时间里,滨江绿道区域的水声并不明显,尤其是在建成型绿道和混合型绿道区域。表明当前绿道区域的自然声相对来说比较缺失,市民对于自然声的需求又比较高,反映了市民普遍渴望与大自然亲近的心态。相反,市民对于人工声的好感度普遍较低,交通声和施工声等被认为是市民最不喜欢的人工声类型,尤其是自然型绿道区域的交通声更为市民所厌恶。造成这种现象的主要原因在于:城市绿道往往与城市建成区域相交错,绿道沿线的机动车道、商业区等往往持续会发出80dB以上的噪音,这些声音会使市民整体的绿道声景观感知体验下降。需指出的是,音乐声并未受到大多数市民的青睐,表明绿道内的音乐声并没有很好地起到营造绿色空间气氛和舒缓市民情绪的作用,反而因为与绿道环境不够协调而导致市民产生一定程度的反感。

与此同时,市民对城市绿道的感知和偏好也是基于对绿道要素重要性和表现的评价。IPA网格体现了绿道要素重要性和绩效的平均值,显示了不同绿道类型之间的差异。如图4所示,12种声音类型在IPA网络分布情况表明,自然型绿道的IPA均值点位于第一象限,即当前表现较好。建成型绿道对市民具有较高的重要性,但目前的好感度评价较低,其IPA均值点位于第二象限,低于市民的预期。就市民对声景观的主观响度评价而言,自然型绿道区域的自然声主观响度较大,而建成型绿道和混合型绿道区域的人工声、生活声主观响度较大。实地访谈表明,除嬉闹声和音乐声的响度能够部分被市民接受外,市民对其他人工声和生活声的好感度均较低。与此同时,市民对自然声的好感度最高,但自然声在建成型绿道和混合型绿道的响度较小,这表明绿道的声景观存在着自然声无法满足市民听觉感官需求的问题。

图4 3种类型城市绿道的IPA分析结果图

2.3 基于个体差异的市民感知分析

为了探索个体差异的市民绿道偏好的影响因素,本研究将3种城市绿道类型方案作为模型的被解释变量。对原始数据进行拟合度检验和独立不相关检验,结果表明:多数变量均在0.05水平下显著,表明各变量对模型构成均有显著贡献;似然比值为202.14,且在0.01水平下显著,说明模型可以较好地解释研究问题;Cox & Snell系数、Nagelkerke系数分别为0.326和0.367,表明模型对原始变量变异的解释程度尚可,研究的备选方案满足利用Logit模型进行参数估计的要求。基于此,本研究采用极大似然法对市民城市绿道方案选择的影响因素进行参数估计,基于Wald检验结果将参数估计值为零的变量剔除得到最终结果(表3)。其中,本研究设置方案1和方案2为实验组,方案3为参照组。

表3 基于个体差异的市民绿道类型偏好Logit分析结果

可知,从市民的个体特征来看,男性更加偏好于建成型绿道,原因可能在于男性的运动量总体上较女性更大,且建成型绿道的直路较多、视野开阔,能够为男性市民提供更加合适的平台。从年龄方面来看,未成年人更加偏好于混合型绿道,而18岁以上的成年市民则更加偏好于自然型绿道。这与各年龄段时间分配有关,未成年人相对于成年人空闲时间较多,且对绿道沿线服务设施(如公共长椅、游乐设施等)的依赖性更强,混合型绿道兼顾了自然性和社会性两方面元素,更适合未成年人的需求;这一理由同样适用于解释不同学历市民的绿道偏好差异。已有研究表明:教育是与环境问题最一致的预测因素,即受教育程度高的人往往更关注自然环境状况[19-20];换句话说,对自然有更深入了解的人也会更喜欢生态可持续的景观类型[21]。已有研究也验证了这一点,即公众偏好可能受到媒体和教育的影响,这是通过意识和生态教育改变公众偏好的潜在途径[22-24]。此外,未婚市民对自然型绿道的偏好更高,本研究经过访谈得知,这类市民的闲暇时间更多、行动力更强、时间安排更加灵活,也更向往脱离城市生活的束缚,远离声景观嘈杂的建成区域,来享受自然型绿道带来的自由和舒适感。从家庭成员构成方面来看,家庭成员中老人人数的多少并未对市民的绿道偏好产生影响,但是家庭成员中孩子的数量则会明显影响其绿道偏好,家庭孩子数量较多的市民会更加偏好于自然型绿道。一般而言,孩子人数较多的现代家庭更加偏好于以家庭休憩娱乐为基础的活动。居住区域未对市民的绿道类型偏好产生影响,不同居住区位的市民普遍偏好于建成型绿道。导致这种现象的原因主要包括两个方面:第一,上海市的绿道往往位于城镇化程度较高、人口较多的区域,因而绿道往往与建成区相伴建设;第二,建成型绿道最大限度利用了城市既有的基础设施和服务设施,是一种比较便于营造的绿道类型,因此其数量较多、分布较广。

3 结论与讨论

本研究基于2020年上海市城区范围内512位受访市民的问卷调查,以上海市黄浦滨江陆家嘴段绿道为例,对市民的城市绿道声景观感知情况进行了测度,并就市民的偏好及其潜在的影响因素进行了讨论,研究区域涉及自然型、建成型和混合型3类典型绿道区域。总体上,市民的城市绿道偏好会在自然环境和人造环境之间体现出权衡关系,并受到一系列因素的影响。这类影响因素既包括不同的绿道声景观类型所带来的市民感知差异,同时也包括市民个体异质性所带来的选择性差异。具体来看:

1)绿道声景观特征方面。绿道声景观的时间分布状况与其自身功能属性、市民的使用情况等因素密切相关。总体上,各类型绿道的声级在一天之内呈现出不同程度的“M”型的变化趋势,早晚高峰时段的声级达到峰值,而午休时段则呈现出一定的降低趋势,且该变化的成因多与市民人数的增减相关联。

2)基于声景观类型差异的市民感知方面。首先,市民更加偏好于以水声为代表的自然声,相应地,市民对交通声和施工声等人工声的好感度普遍较低,尤其是自然型绿道区域的交通声最为市民所厌恶;其次,市民认为自然型绿道的自然声响度较大,但是仍然存在着自然声无法满足市民听觉感官需求的问题;最后,市民对自然型绿道声景观的协调度和好感度具有正相关性,市民对鸟鸣声、树叶声和水声的好感度和协调度都较高。相比之下,交通声和施工声等声音类型的主观响度过大,与绿道的环境氛围不相协调。

3)基于IPA分析的市民感知方面。当前的自然型绿道表现较好,需要持续发挥其优势,建成型绿道具有较高的重要性,但是其实际表现尚未达到市民的预期,需要将其作为重点整治和改善的对象,混合型的重要性较低但好感度较高,把握好混合型绿道的建设可以为提升市民的好感度和满意度发挥积极作用。

4)基于个体差异的市民感知方面。市民的个体特征差异会对城市绿道类型偏好产生影响,且部分影响作用具有显著性。比如,较低的学历程度会限制市民对城市绿道多重功能的认知能力,而较高的学历程度则会提升市民的环境感知,增加其对自然型绿道的偏好。此外,较多的闲暇时间和更灵活的时间安排会增强市民对自然环境的向往,进而影响其对自然型绿道的偏好。

因此,本研究认为城市绿道在社会、经济和生态等方面都具有重要作用,探索科学合理的城市绿道建设形式,将为建设更具实用价值和自然生态效益的城市绿道提供参考和依据。也就是说,统筹城市绿道的自然与社会属性至关重要。一方面,城市是由经济、社会和生态组成的复杂系统,城市绿道的规划和建设应以实现生态效益和社会效益的耦合为目标;另一方面,绿道的声景观存在着自然声无法满足市民听觉感官需求的问题,尤其是对建成型和混合型绿道而言,自然声的缺失是亟待改善的方面,因而城市绿道的自然性的保持也至关重要。这也反映了城市绿道的发展应兼顾绿道的自然属性和社会化服务功能。在此过程中,提升城市绿道规划和建设进程中的市民参与程度非常关键。城市绿道建设的最终目的是通过提升绿道的服务功能水平,进而满足市民不断发展和变化着的需求,因而市民的反馈同样是提升城市绿道建设水平的重要依据。充分了解市民对于城市绿道的感知特点和个性化偏好情况,进而塑造市民最为青睐的城市绿道形式,以达到城市绿道自然与社会属性的有效协调,实现绿道的双重价值。就上海市而言,增强城市绿道规划与建设的实用性势在必行,可以结合中国城市绿道绿化发展的方式和特点,通过听证会、走访调查等形式,尽可能让市民参与到城市绿道建设的各个过程中来,增加城市绿道相关工作的透明度和公开度,增进市民的认知、参与能力,使城市绿道可以真正体现市民偏好、反馈市民诉求、满足市民需求。