基于非遗传承的工艺美术创新型人才培养模式探索与实践

2021-03-27吴师彦陈珍娜

吴师彦,陈珍娜

(厦门城市职业学院 艺术设计专业,福建 厦门)

一 研究背景

2021年是中国共产党建党一百周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,也是《传统工艺振兴计划》实施以来的第三个年头。当前, 国家文化部《“一带一路”文化发展行动计划 (2016—2020年)》提出以工艺美术、文化旅游等为重点领域,支持“一带一路”沿线地区实施特色文化产业项目,沿海的闽南地区迎来了新的发展机遇,闽南传统手工艺也迎来了发展的春天。

重要指示为高职院校的工艺美术创新型人才培养模式进一步明确了方向,如何充分利用高校平台传承非遗价值实现联动发展也成为重要议题。高职教育的使命与优势能满足非遗传承与创新所需,非遗中蕴含的丰富文化资源又能满足高职教育的育人所需,两者互动融合能取得双赢效果[1]。高校深入挖掘闽南传统手工艺的再造价值,在当前国家将“振兴传统工艺”上升为国家战略背景下具有深刻的意义。

二 工艺美术创新型人才培养模式探索

本着学校“产教融合共同发展,大爱匠心协同育人”的办学特色,整合“政、校、行、企”的优势资源,以培养精技艺、善创意、具匠心的工艺美术创新创意型人才为目标,秉持“传承融合,大爱匠心,聚焦产业升级,培养创新人才”的教学理念,践行“大师引领,一徒多师”的教学模式,探索出“三融合、四递进、五协同”的校企一体化培养途径,构建了具有闽南区域文化特色的基于“非遗传承文化育人”的工艺美术创新人才的培养模式,解决了课程中技能教育和思政教育深度融合、传习基地与专业实训平台融通、双岗双责教师团队职能融通以及人才培养与产业升级融通等问题。

厦门城市职业学院立项了福建省高校优秀文化传习基地“闽南民间艺术传习基地”,聘请了1名国家级非遗传承人、2名省级非遗大师及1名福建省工艺美术大师,建立了4个技能大师工作室及1个非物质文化遗产展示厅平台,1个木偶皮影展演厅,1个漆艺与古琴研究所,探索“学、做、研、演”四位一体的优秀传统文化传承模式。重点探索建立现代学徒制“双主体”育人机制,将工匠精神贯穿始终,弘扬中华民族优秀传统文化,并将文化与技艺、创意与创新双结合,推动专业高质量发展,促进学生就业,成效显著。

图1 基于“非遗传承文化育人”工艺美术人才培养模式

(一)推行“传承融合,大爱匠心,聚焦服务,创新非遗”的教学新理念

全方位践行党的教育方针和理念,全面培养学生素养,深化学院大爱教育。

(1)开展课程思政建设,重点培养学生的专业自豪感和职业忠诚度,使主体实现从爱专业、爱行业到爱国家的大爱跨越。

(2)通过陶艺、漆艺、雕艺等中华传统手工技艺的实践、积极组织学生参赛,使学生更深刻地感受到非遗传承人身上蕴含的持之以恒、精益求精的工匠精神,同时也有效提升了学生的传承实践能力。

(3)积极整合科研、技术等多方资源,在传承和保护非遗的基础上推进创新,激活非遗的生命力。与厦门文创协会、厦门工艺美术协会、厦门惠和石文创园、厦门古浪中国漆画院,在非遗技艺人才的培养、聚焦产业升级的过程中打造非遗特色课程以实现特色化发展,同时融入大学生创新创业项目以实现双创教育发展。

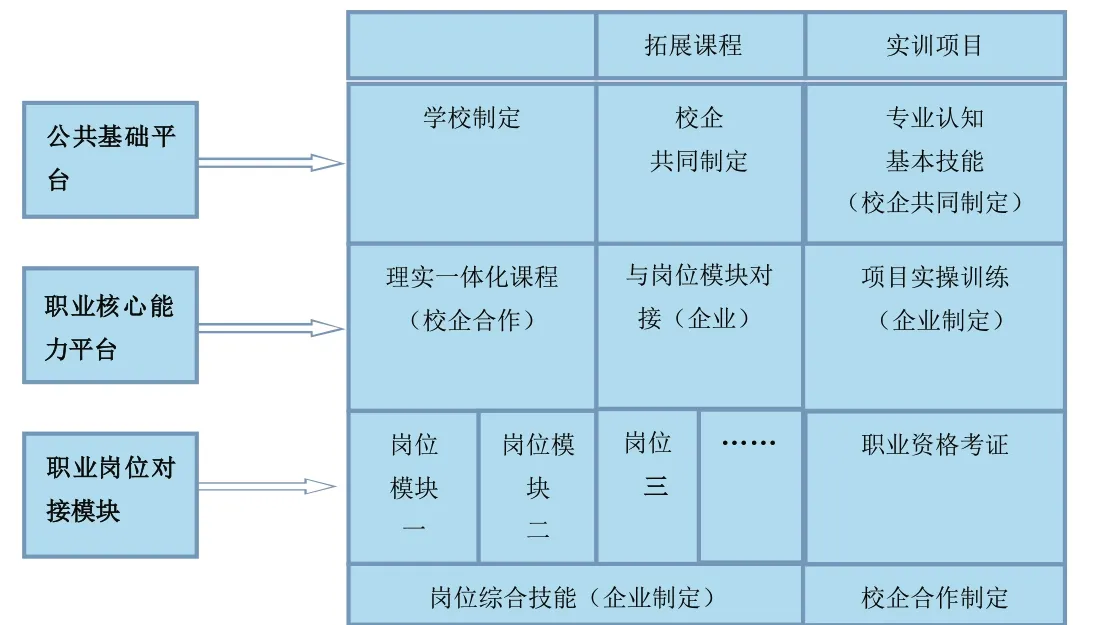

(二)构建“三融合、四递进、五协同”校企一体化教学新体系

围绕精技艺、善创意、具匠心的艺术设计专业创新创意型人才培养目标,以校企命运共同体为准则,通过“形为一体、神为一脉”的系统化设计和校内外优势资源整合,构建了“三融合、四递进、五协同”的教学体系,探索“专业认知→基本技能→单项技能→轮岗综合技能→顶岗实习实训”的课程体系,实现了专业与产业、企业、岗位对接。

“三融合”指专业根据人才的成长规律与工作岗位的实际需要,将专业及课程的教学标准与职业资格标准、企业标准三者相互融合。

“四递进”指学生在校企协同实践过程中,基于岗位实训和顶岗实习场景的融合,实现课程向岗位的递进、学习向生产的递进、学徒向员工的递进、学习成果向社会成果的递进的目标。

“五协同”指通过校企协同共建人才培养方案和课程、校企协同共建教学实践基地、校企协同共建教学团队、校企协同共建教学资源平台、校企协同共建教材管理。

基于本专业上述构建的校企一体化新体系,专业探索出按照典型工作任务分析的课程体系开发思路,即“专业认知→基本技能→单项技能→轮岗综合技能→顶岗实习实训”的顺序设计,其内容和规范主要以企业项目为导向进行制定。

图2 课程体系架构图

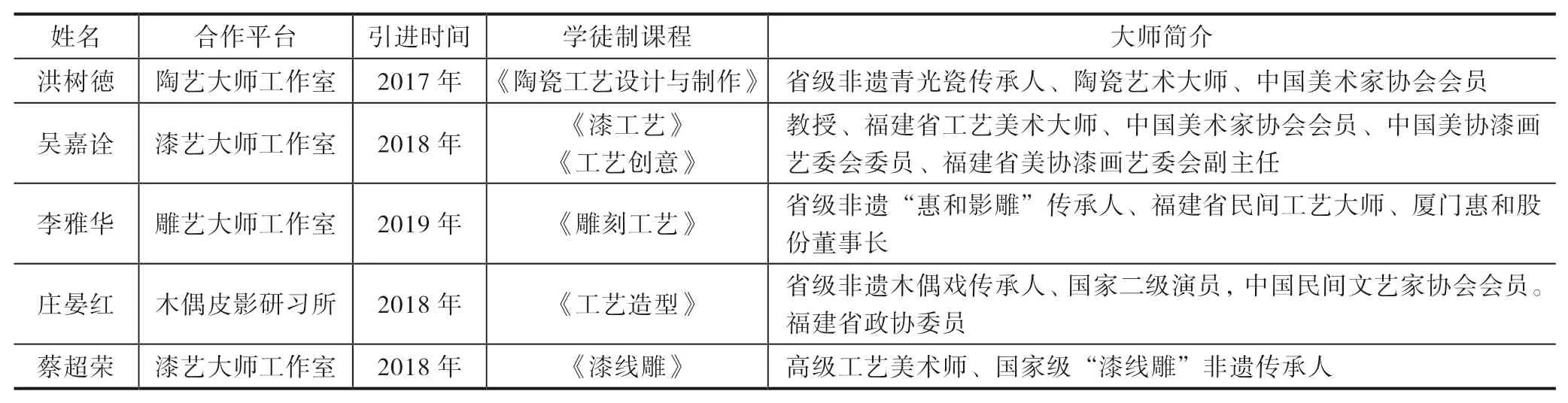

(三)践行“大师引领,一师多徒”特色学徒制培养模式

艺术设计专业深入挖掘政校行企办学资源,有效推动了“共建、共用、共享”的办学运行机制,自2017年申报为省、市级现代学徒制试点专业,引进国家级、省级非遗文化传承人及工艺美术大师,建设了陶艺、漆艺、雕艺等大师工作室,以及漆艺与古琴研究所、木偶研习所、木偶皮影展演中心等机构和团队,采用“1+1”独特的双师授课模式,大师负责技艺传授,专业教师负责讲授理论知识和总结技能要点,探索了可借鉴、可推广的试点工作模式。

在此基础上,以闽南文化为核心,在建闽南文化研究中心、非遗红色文化工作坊等,形成“六室四坊两厅一中心”的主题框架,建构闽南民间艺术传习基地,实现非遗文化与技艺的对接。基地引进国家级、省级非遗文化传承人及工艺美术大师,每学年给专业的学生授课,以高标准的产学环境提高教学内容的实用性,最终达到培养学生职业实践能力的目的。有效整合了理论与实践、课内与课外、专业与跨界的关系。

图3 “1+1”的双师授课模式

表1 引进工艺大师基本情况表

(四)注重“顶层设计、多方联动”的创新非遗人才培养平台

(1)建立包括政策、资金、人才培养等完善的组织管理体系,探索新时期非遗进校园的有效途径,建立起一套适应新形势发展要求、适合学校实际情况的工作长效机制[2]。学校成立闽南文化与民间艺术传习基地管理委员会,负责基地的全面工作,筹措和批准使用经费,按照基地建设目标,制订建设计划,协调基地力量开展各类相关活动。

(2)与厦门市博物馆、厦门非物质文化遗产保护中心、厦门市工艺美术协会,厦门文创协会、厦门龙山文创园、厦门红顶科创中心等多方联动,在我校塑造一个多元的非遗文化空间,通过举办学术研讨会,开设非遗大讲堂城院分讲堂、设立研究机构、展示研究成果,并以创新创业、社会服务、课程建设等为新的价值转化方式驱动非遗在新的时代背景恢复生命力。

(3)工艺美术专业通过学校提供的场地和资金扶持,传承人长期入驻传承基地进行日常创作,并指导学生完成作品,积累成果作品陈列于非遗展陈中心。并筹划拓展成为地方非遗数字化博物馆,为广大师生、社会群众提供非遗传统手工艺体验、参观、实践的场所,使之成为非遗传承教学、科学研究、创新创业的资源宝库。

三 基于非遗传承的人才培养的路径

(一)以文化人,以文育人,将现代工匠精神培育落实到产教融合中

传统工艺类物质文化作为非物质文化遗产保护的传承核心,其传承的要求是必须是由人去延续,它是逐渐形成的一种相对稳定的文化模式或文化传统,并最终在自然淘汰中留存了下来[3]。高职院校探索“现代传承人”培养的路子,以工匠精神标准,通过课程思政建设、校企合作课程开发、精品在线课程建设、岗前培训、大师进校园系列讲座、参访合作企业,建立非遗展厅等形式全方位、立体化营造,让学生充分了解本行业,激发学习热情,将民族文化自信、工匠精神也自然潜移默化融入其中。

(二)秉承闽南区域非遗文化特色,服务地方产业

在福建的南部地区(闽南地区),人们可以发现许多传统的文化习俗在现代中不仅没有消失,反而很兴盛,已经融入到当地人们的日常生活中,成为一项集体的记忆[4]。利用区域优势,根据专业建设总体目标和人才培养方案的总体设计,选择了厦门同安珠光青瓷、漆工艺、漆线雕、惠安影雕、木偶皮影、漳浦剪纸等具有代表性的项目开展课程建设,非遗进校园,将闽南具有代表性的传统手工艺技法引入课堂[6]。开展产学研合作,成立工作室,形成合力,继而从学科建构、人才培养、传承发展、市场创新等方面实现多元化的共赢[5]。

(三)科艺融合创新,转换非遗价值

“理念创新对实践创新具有重大先导作用”,创新时代科技的变革创新推动着非遗价值的转换。厦门城市学院改革创新人才培养模式,将陶艺、漆艺等传统手工艺品与当代生活日用相结合,进行工艺创新。同时,通过筛选并深入挖掘闽南非遗传统手工艺价值,申报相关非遗创新创业项目,学生、教师和传承人成为参与主体,通过文化IP打造、文化创意产品开发、文化艺术创作、文化服务、专利产品设计等对接市场,形成高校非遗基地的特色“产品”。

四 结语

在建党百年重要时刻,培养非遗传承工艺美术人才任重道远。手工艺类非物质文化遗产蕴含着的民族精神价值对增强民族凝聚力和认同感,对弘扬民族精神具有重大现实意义[7]。要深入挖掘百年党史中蕴含的课程思政元素,积极探索结合非物质文化遗产的精神血脉,不断深入推进课程思政与思政课程协同育人,不断引领专业课程的知识传授、能力培养、提升学生素养。在专业课程知识传授中展现思政意蕴,推进学徒制建设专业传授与德育引导的有机统一,不断提升高职院校的人才培养质量,使传统手工艺“传承下去、有人可传、有途可传、所传有价”[8]。