动态姿态平衡仪训练联合常规护理干预对卒中偏瘫患者平衡功能的影响

2021-03-26宋雪

宋雪

东港市中心医院 (辽宁东港 118300)

卒中具有致残率及致死率均较高的特征,多数患者病情稳定后易出现偏瘫后遗症,功能障碍程度较严重,需配合康复护理干预改善肢体功能[1]。卒中偏瘫患者的神经功能缺损会导致肢体障碍及平衡失调,而平衡功能训练是患者恢复行走能力及日常生活活动能力的重要基础,因此,需重视开展平衡功能训练。常规康复训练注重对患者进行肢体活动能力训练,平衡训练方法单一,效果有限。为进一步提高康复训练效果,可加强对动态姿态平衡仪的应用,通过静态、动态及视觉反馈训练,自主调整重心,提高平衡功能[2]。为此,本研究探讨动态姿态平衡仪训练联合常规护理干预对卒中偏瘫患者平衡功能的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院2017年9月至2019年9月收治的78例卒中偏瘫患者作为研究对象,随机分为两组,各39例。对照组男22例,女17例;年龄48~78岁,平均(64.18±3.03)岁;脑出血20例,脑梗死19例。观察组男24例,女15例;年龄48~79岁,平均(64.01±3.12)岁;脑出血21例,脑梗死18例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准,所有患者家属均对本研究知情并自愿签署知情同意书。

纳入标准:(1)符合《各类脑血管疾病的诊断要点》的相关标准,且经头颅CT 或MRI 检查确诊;(2)无认知及言语障碍;(3)睁眼状态下可维持静态站立>1 min[3]。排除标准:(1)合并心、肝、肾、造血系统等严重原发性疾病;(2)患有严重骨关节疾病。

1.2 方法

对照组行常规护理干预:对患者进行病情监测、肢体康复训练、饮食管理及生活指导等,同时利用平衡板完成常规平衡训练,先进行静态平衡训练,逐渐转变为自体动态平衡训练及他人动态平衡训练,可借助平面镜提供视觉反馈,30 min/次,5次/周,连续干预2周[3]。

观察组在对照组基础上采用动态姿态平衡仪(美国Natus,型号:Smart EquiTest)训练:先进行静态平衡训练,对视觉、本体感觉及前庭觉进行训练,平台跟随患者重心沿矢状面旋转,干扰本体感觉及视觉输入,锻炼中枢神经系统平衡觉维持平衡能力;再进行动态平衡训练,双足自然站立于指定位置,跟随光标移动训练,完成前后、左右、坐站、步行、上下楼梯等训练,并在不同活动下完成重心转移;训练过程中康复医师嘱患者保持上半身稳定,调整踝关节策略,控住骨盆关键点进行触觉输入,反复训练调整,逐渐增加重心移动范围及速度,可由内置程序及显示屏提供视觉反馈。20 min/次,5次/周,连续干预2周。

1.3 观察指标

(1)比较两组平衡功能:采用感觉整合能力试验,患者依据程序提示调整双足位置,共6种程序,各重复3次,20 s/次,评分越高,平衡能力越强;采用运动策略分析(踝关节策略)维持平衡,评分越高,平衡能力越强;采用Berg 平衡量表(Berg balance scale,BBS),共14个平衡动作,0~56分,评分越高,平衡能力越强;采用起立-步行计时,记录站立至行走3 m 距离的时间,时间越短,平衡能力越强。(2)比较两组运动功能:采用简化Fugl-Meyer 运动功能评分法,从感觉、运动功能、平衡等方面评价,评分越高,运动功能越好。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 两组平衡功能比较

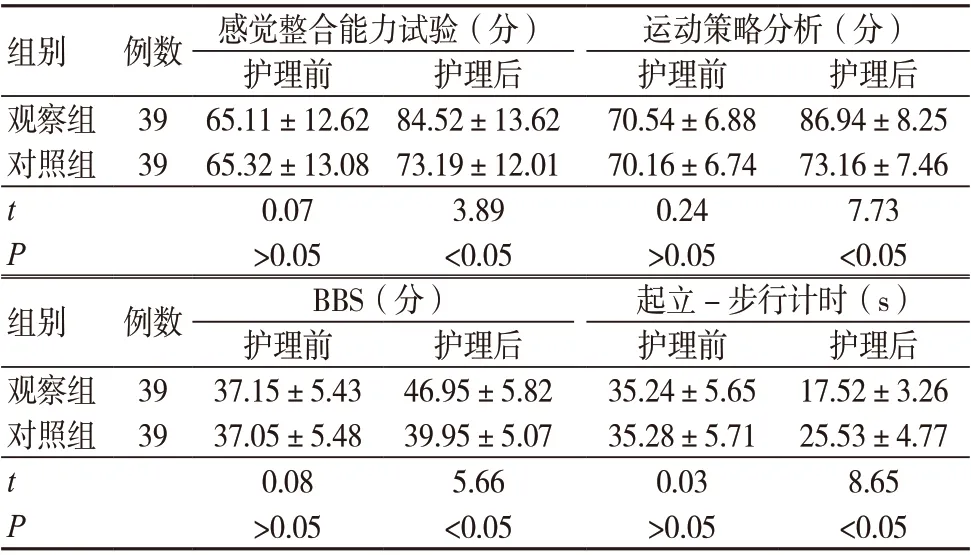

护理前,两组平衡功能比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,观察组感觉整合能力试验、运动策略分析、BBS 评分均高于对照组,起立-步行计时短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组平衡功能比较(±s)

表1 两组平衡功能比较(±s)

注:BBS 为Berg 平衡量表

组别 例数 感觉整合能力试验(分) 运动策略分析(分)护理前 护理后 护理前 护理后观察组 39 65.11±12.62 84.52±13.62 70.54±6.88 86.94±8.25对照组 39 65.32±13.08 73.19±12.01 70.16±6.74 73.16±7.46 t 0.07 3.89 0.24 7.73 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05组别 例数 BBS(分) 起立-步行计时(s)护理前 护理后 护理前 护理后观察组 39 37.15±5.43 46.95±5.82 35.24±5.65 17.52±3.26对照组 39 37.05±5.48 39.95±5.07 35.28±5.71 25.53±4.77 t 0.08 5.66 0.03 8.65 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.2 两组运动功能比较

护理前,两组运动功能比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,观察组运动功能评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组运动功能比较(分,±s)

表2 两组运动功能比较(分,±s)

组别 例数 护理前 护理后观察组 39 65.08±8.77 84.15±7.36对照组 39 65.31±8.64 75.50±7.24 t 0.11 5.23 P>0.05 <0.05

3 讨论

偏瘫属于卒中常见的后遗症,主要由患者感觉或运动传导通路发生障碍导致,患者不仅伴随肌张力、肌力及感觉异常,且伴随中枢神经系统控制障碍及平衡障碍,导致康复训练难度较大,易出现两侧负重不对称、身体重心偏向一侧及稳定性减退等情况[4]。为促使患者身体处于稳定平衡状态,能够在自身运动及外力作用下自主调整,维持重心移动,需重视平衡功能训练的开展。

常规康复训练多采用平衡板展开平衡训练,完成从静态到动态的平衡训练,可促进重心分布对称,提高步行稳定性,对改善平衡功能有一定作用,但起效慢,缺乏充分的反馈机制,恢复效果有限[5]。近年来,在卒中偏瘫康复训练中加强对动态姿态平衡仪的应用,可借助压力传感器获得相关数据,利用数模转换计算,直接显示人体重心,反馈机制科学[6]。本研究结果显示,护理后,观察组感觉整合能力试验、运动策略分析、BBS 及运动功能评分均高于对照组,起立-步行计时短于对照组,提示动态姿态平衡仪训练联合常规护理干预用于卒中偏瘫患者中具有积极作用,可确保静态、动态、行走等平衡功能得以改善,并提高运动功能,训练价值较高。临床认为,平衡维持取决于本体感觉、前庭觉及视觉输入,骨骼和肌肉系统、运动策略及认知功能,采用动态姿态平衡仪可利用视窗与平台,跟随患者重心沿矢状面旋转进行训练,干扰本体感觉及视觉输入,诱导中枢神经系统调节平衡能力,同时平台与视窗晃动程度、重心移动速度均可根据患者平衡能力进行针对性、渐进性调整,逐渐增加训练难度[7]。此外,视觉反馈下可即时准确反映患者重心偏移情况,配合康复医师引导,强化踝关节策略调整。

综上所述,动态姿态平衡仪训练联合常规护理干预用于卒中偏瘫患者中的价值较高,可进一步改善平衡功能,提高站立、行走平衡能力,增强运动功能,利于康复。