颈动脉蹼MRA影像特征及临床意义

2021-03-24王广文张文娟吴雪梅米英姿

王广文,张文娟,吴雪梅,米英姿

缺血性脑卒中是世界范围内死亡的主要原因之一,缺血性脑卒中伴有大动脉闭塞病因未明确,约20%的缺血性脑卒中病人无明确的潜在原因,并可能暴露于复发风险中。多项研究认为,颈动脉蹼与复发性缺血性脑卒中相关[1-4],颈动脉蹼在隐源性脑卒中人群中患病率为21.2%[5]。目前国内关于颈动脉蹼研究报道较少,本研究总结颈动脉蹼影像学特征及临床特点,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析太原钢铁(集团)公司总医院尖草坪院区与迎新街院区2018年8月—2020年5月颈动脉蹼病人6例临床资料和磁共振血管成像(magnetic resonance angiography,MRA)资料。颈动脉蹼颈动脉MRA影像特点[6]:横轴位示局部动脉管腔内线样影;矢状位示薄层腔内突出物。

1.2 研究方法 收集并总结颈动脉蹼病人临床资料(包括病人年龄、性别、现病史、既往史等)和影像学资料(包括颈动脉MRA显示蹼结构分布、部位等)。

1.3 检查方法 所有病人均行颈部MRA检查。采用 GE SIGNA Pioneer 3.0 T 超导型核磁扫描仪,21通道头颈相控阵表面线圈。扫描序列包括:轴位 3D-TOF,TR/TE=18/2.7 ms,FOV 22 cm,层厚/间距为1.4 mm/0 mm,矩阵416×224,采集1次,并行采集加速因子2.0;高分辨MRI包括冠状位、轴位CUBE T1和CUBE质子密度加权成像(CUBE-PD)。相应的成像参数:T1WI TR/TE=800/12.1 ms,FOV 20 cm×20 cm,激励次数为2,像素为0.8 mm×0.8 mm×0.8 mm;CUBE-PD TR/TE=1 500/12.1 ms,FOV 20 cm×20 cm,激励次数为2,像素为0.8 mm×0.8 mm×0.8 mm。首先通过3D-TOF对双侧颈动脉扫描定位,之后采用高分辨MRI扫描获得图像,进行多平面重建。

2 结 果

2.1 入选的6例颈动脉蹼病人临床资料(见表1)

表1 入选的6例颈动脉蹼病人临床资料

2.2 就诊原因 短暂性脑缺血发作2例,晕厥待查1例,诊断为非症状性颈动脉蹼;缺血性脑卒中3例,诊断为症状性颈动脉蹼。将颈动脉蹼所在血管供血区域内有缺血性脑卒中发生的病例(同时排除其他原因引起的缺血性脑卒中)定义为症状性颈动脉蹼;无缺血性脑卒中发生的病例定义为非症状性颈动脉蹼[7]。

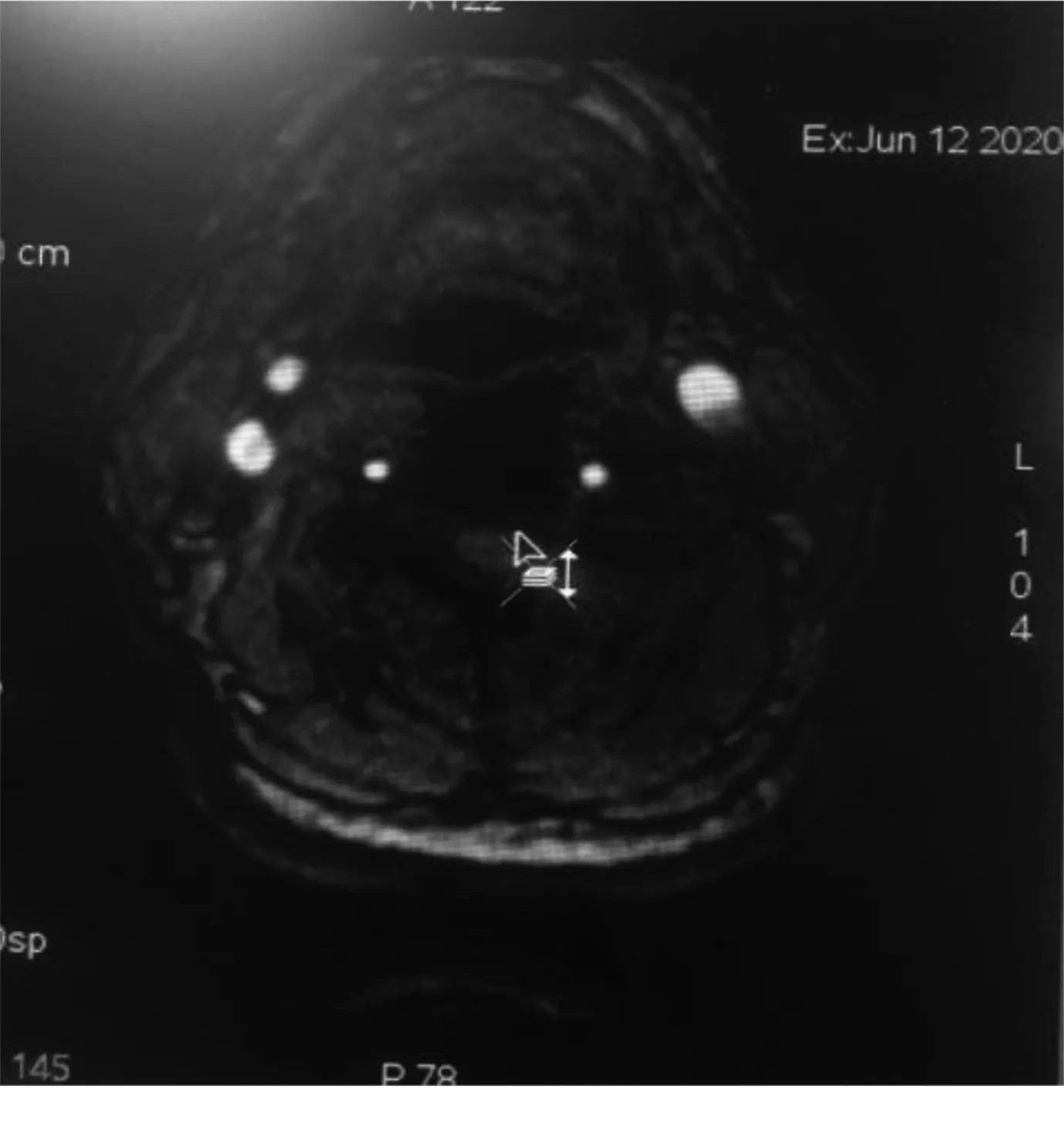

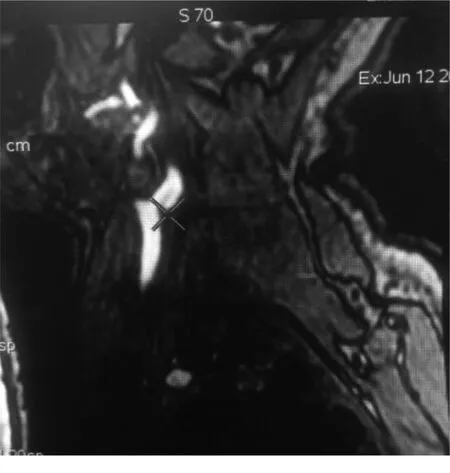

2.3 颈部MRA图像 颈动脉蹼位于颈内动脉左侧2例,右侧4例。典型颈动脉蹼影像资料见图1、图2。

图1 颈部MRA纵轴图像

图2 颈部MRA横轴图像

3 讨 论

颈动脉蹼是指源于颈动脉分叉附近的动脉后壁并突入血管管腔内的薄膜样组织,影像学表现为突入血管管腔内薄层充盈缺损。颈动脉蹼是一种非动脉粥样硬化性疾病的颅外颈动脉血管系统疾病。颈动脉蹼病因尚不明确,可能包括遗传、环境因素、血管慢性损伤、激素水平、避孕药等因素导致的颈动脉内膜增生。

颈动脉蹼的治疗处于探索阶段,治疗手段分为药物治疗和手术治疗。药物治疗包括抗血小板聚集治疗和抗凝治疗;手术治疗包括颈动脉支架置入术和颈动脉内膜剥脱术。颈动脉蹼导致的缺血性脑卒中急性期治疗与急性脑梗死基本一致,如早期静脉溶栓、机械取栓及抗血小板聚集等,但颈动脉蹼预后仍缺乏大样本多中心研究。颈动脉蹼治疗方法主要是缺血性脑卒中二级预防干预症状性颈动脉蹼,无症状性颈动脉蹼病人或偶然发现的病人是否需要干预无统一认识。

Rainer等[8]分析1例青年女性病人因颈动脉蹼导致的反复发作性短暂神经功能障碍,认为是纤维肌肉发育不良的内膜变异,以纤维增生为主,此后报道了较多相似的病例,文献描述不同,包括颈动脉蹼、膈膜、隔板和非典型局灶性颈动脉球肌纤维发育不良。

颈动脉蹼是一种罕见的缺血性脑卒中复发率高的病因。颈动脉蹼组织学特征是纤维内膜增厚、局灶性纤维素样变性[9],与典型的动脉粥样硬化性疾病不同。颈动脉蹼是肌纤维发育不良的一种变体[10],肌纤维发育不良是一种特发性、非炎症性、非动脉硬化性的中小动脉血管疾病[11]。肌纤维发育不良病人颈动脉、椎动脉和颅内动脉受累比例较高。脑血管肌纤维发育不良相对少见,偶然发现通常认为是良性实体,但脑血管肌纤维发育不良导致潜在的脑血管并发症,包括缺血性中风和出血性中风。根据受影响的动脉层分为3种类型:内膜型、内侧型和外膜型。颈动脉蹼病理上等同于内膜肌纤维发育不良。颈动脉蹼手术切除病理研究显示,多形基质含有水肿组织,梭形细胞稀疏被纤维化取代,缺乏弹性纤维。虽然累及中膜层,但内膜主要受累。内膜广泛异常纤维化,纤维增生明显,有时可见增生的平滑肌细胞或黏液样变性,但无炎性细胞浸润、无动脉粥样硬化沉积和钙化,细胞外或细胞内脂质或泡沬细胞形成等动脉粥样硬化病理改变,与内膜肌纤维发育不良局灶病变一致[1,5]

与颈动脉粥样硬化疾病机制不同,较多文献报道颈动脉蹼流变学。有学者认为血液流至颈动脉蹼,颈动脉蹼影响血流,血流缓慢甚至停滞导致血栓形成,进而导致脑卒中复发[1]。高壁切应力和快速血流变化加速血小板聚集和血管狭窄形成;相反,血流滞止和低壁切应力狭窄后突出,理论上促进了红色血栓形成[12-13]。有研究显示,血流紊乱导致颈动脉蹼远侧颈内动脉壁低切应力;手术标本组织学分析显示红色血栓是由红细胞和纤维蛋白组成,血栓形成与颈动脉蹼有关;这些发现支持了低壁切应力可能与斑块发生和发展有关[14]。多项研究共同揭示了与颈动脉蹼有关的血栓形成机制,颈动脉蹼可能与再循环区和局部低管壁切应力指标增加有关[12-15]。有研究显示,脑血管造影过程中,颈动脉蹼远端静脉造影剂明显停滞,无显影[4],这些发现提示颈动脉蹼病人脑卒中潜在机制可能继发于血液湍流和瘀滞,导致血栓形成和栓塞,增加急性缺血性脑卒中风险[1]。

颈动脉蹼影像学诊断主要依靠以下几种方法:数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)、计算机断层扫描血管造影(computed tomography angiography,CTA)、超声和MRA。DSA、CTA、MRA、颈动脉超声各有优缺点。DSA是最早用于诊断颈动脉蹼的影像学方法,由于DSA检查灵敏度和特异度相对较高,若出现血流动力学变化,血液湍流、停滞可及时发现,因此DSA是诊断颈动脉蹼的金标准,也是常用的诊断方法。相较于其他无创检查,DSA存在的缺点:DSA是一种有创检查,存在一定并发症,如穿刺处血肿、血管夹层形成、脑血管痉挛、假性动脉瘤、缺血性脑卒中、后腹膜血肿、迷走反射等;造影剂可能导致过敏反应、肾功能异常、胃肠道反应等;DSA技术要求高,操作性强,需要专业医师进行。因颈动脉超声低敏感性限制了其临床应用。颈动脉CTA因其电离辐射也限制了其使用。但颈部MRA较DSA的优点是无电离辐射、无创。有研究表明,MRI是显示病变颈动脉壁的有效方法之一[6],可显示斑块组成并评估特定斑块栓塞风险。有研究通过颈动脉蹼高分辨MRA并与国外文献对比、总结发现,颈动脉蹼表现为T1WI等信号,T2WI稍高信号,抑制序列信号不减低,增强明显强化。颈动脉蹼典型MRA影像特征为等信号血管壁增厚、凸向管腔,管腔内分隔、双腔征、瓣膜征、对比剂瘀滞征象[16]。MRI可提供有关血管壁成分、斑块性质,管壁力学和围绕非典型纤维肌肉发育不良血流的重要信息。

颈动脉蹼影像与引起脑血管缺血改变的颈动脉粥样硬化和颈动脉夹层两种疾病进行鉴别。颈动脉粥样硬化斑块一般好发于颈总动脉分叉处及近侧颈内动脉,MRA一般为管壁增厚或环形,部分病人血管管腔内因各种类型斑块内部成分不同,表现为局部新月形或半月形信号。MRA诊断颈动脉夹层的主要依据是轴向切面偏心的流空信号被半月形异常信号包围并伴有局部管壁扩张,这是壁内血肿型颈动脉夹层的特征性表现[17]。

综上所述,MRA可作为颈动脉蹼诊断的优先选择成像方法,并可用于随访,隐源性脑卒中病人应注意行颈部MRA检查,有助于发现颈动脉蹼,以便及时治疗预防,使更多病人获益。