獐牙勾形器功能分析

2021-03-23孙浩然

孙浩然

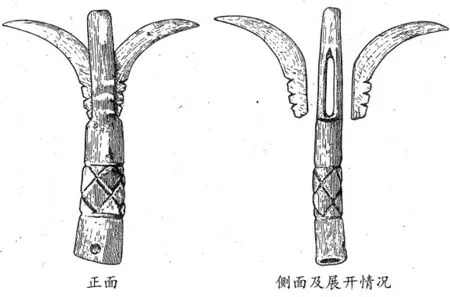

獐牙勾形器是大汶口文化早中期的一种特殊器物,共发现百余件,主要见于江苏省邳州刘林遗址和大墩子遗址的墓葬中,在大汶口遗址、花厅遗址也有少量发现(附表)。獐牙勾形器由骨、角质的柱状柄和两枚雄性獐的犬齿(獠牙)组成。 柱状柄一般由鹿角制成,长10~17 厘米,其上部两侧各有一个长条形的穿孔,孔内镶入一枚獐牙,柱体下端常钻有一孔,应是为了穿绳携带于身上。獐牙大都长6~7 厘米,宽不足1 厘米,牙根内侧刻有2~7 个凹槽,应是为了用绳把它固定在柱状柄上。 (图1)

关于獐牙勾形器的功能,学界已经进行了不少研究,但并没有取得统一的认识。主要有以下5种观点:

1.工具说。 刘林遗址的发掘者认为獐牙勾形器是一种收割工具[1]。

2.社会地位说。 吴汝祚先生认为獐牙勾形器是一种表示社会地位的信物,有社会威望的人员或家族才能持有[2]。

3.崇拜说。 该观点认为獐牙勾形器是因对獐这种动物的崇拜而产生的, 并衍生出护符或瑞符的功用[3-4]。

4.武器及身份象征说。 栾丰实先生认为獐牙勾形器是一种便于携带的防身武器,象征着战士或猎人的身份[5]。

5.置放獐牙用具说。 王晖先生认为獐牙勾形器是专门用来放置獐牙的器具[6]。

本文拟在前人研究的基础上,以出土獐牙勾形器较多的邳州刘林遗址和大墩子遗址为中心,对随葬这种器物的墓葬的比例、分布状况、随葬品、性别比例、年龄状况等特点进行总结,从当时的社会背景入手,来理解其功能与意义,以期进一步认识先民的思想意识与精神文化。

图1 獐牙勾形器(刘林遗址M25:4)

一、随葬獐牙勾形器墓葬的特征

(一)随葬獐牙勾形器墓葬的数量与比例

考古人员先后对刘林遗址进行过两次发掘[1][7],发现大汶口文化墓葬197 座, 其中22 座墓葬随葬有28 件獐牙勾形器,占总数的11.17%。 考古人员先后对大墩子遗址进行过3 次发掘,共发掘墓葬555 座,前两次发掘的342 座大汶口文化墓葬的资料已经公布[8-9],46 座墓葬中发现有獐牙勾形器,占总数的13.45%。花厅遗址北区发现62座大汶口文化墓葬[10],3 座墓葬中发现有獐牙勾形器,仅占总数的4.84%。 大汶口遗址于1959 年、1974 年和1978 年进行的发掘工作共发现179 座大汶口文化墓葬[11-12],仅有2 座随葬有獐牙勾形器。 可见,随葬獐牙勾形器的个体在整个墓地中所占比例是非常小的,与之相关的行为应该不是普遍的现象,而只是少数人的行为。

(二)分布特点

根据分布情况,可发现随葬獐牙勾形器的墓葬分布较为集中。 刘林遗址的墓葬可分为六个墓群,随葬獐牙勾形器的墓葬主要位于第三墓群和第五墓群,各有8 座墓葬。 (表1)大墩子遗址的墓葬分布密集,墓葬叠压、打破关系复杂,最多的层层叠压八个墓层, 造成细致的分群现象难以确定,但根据随葬獐牙勾形器墓葬的位置,可发现半数以上的随葬獐牙勾形器墓葬位于墓地的北部。

大量的民族学资料和研究证明,墓地中墓葬集中排列现象与亲属集团有较大的相关性[13],公共墓地中墓葬的分布在一定程度上反映了社会组织形式,它们显示了被分配到这些结构中的人们在血缘或婚姻上的联系性,并同一定规模的社会组织相对应。 栾丰实先生经过详细分析,认为刘林遗址的墓群代表的社会组织应是家族[14];王震中先生则认为刘林遗址一个墓群代表一个近亲家族联合体[15]。 由此来看,獐牙勾形器的分布相对集中,它可能在某些血缘或姻亲群体内使用和传承,并被赋予特殊含义。

(三)随葬品情况

刘林遗址189 座单人墓葬共有随葬品906 件,平均每座墓葬约4.8 件,随葬獐牙勾形器的单人墓葬22 座,有随葬品186 件,平均每座墓葬约8.5 件。大墩子遗址328 座单人墓葬共有随葬品2498 件,平均每座墓葬约7.62 件,随葬獐牙勾形器的单人墓葬43 座,有随葬品625 件,平均每座墓葬约14.53件。 整体而言,随葬獐牙勾形器的墓主拥有更多的随葬品,他们有能力获得较多的财富。

(四)性比情况

性比是指一个社会或群体中男性个体数相对于女性个体数的比值[16]。 统计两个遗址能明确鉴定性比的个体, 发现刘林遗址有男性个体76 例,女性个体59 例,性比1.29;随葬獐牙勾形器的男性个体16 例,女性个体5 例,性别不明1 例,性比3.2。大墩子遗址有男性个体176 例,女性个体131例,性比1.34;随葬獐牙勾形器的男性个体35 例,女性个体9 例,性比3.9。 刘林遗址和大墩子遗址的性比情况显示随葬獐牙勾形器墓葬的性比远高于墓地性比, 表明獐牙勾形器与墓主的性别具有关联性,明显倾向于随葬在男性墓葬中,它可能经常被男性墓主在生前携带、使用。

(五)年龄分布情况

本文以0~14 岁为儿童、少年阶段,15~35 岁为青年,36~50 岁为中年,50 岁以上为老年。 刘林遗址能鉴定年龄的个体有21 例,其中18 例为青壮年(15~50 岁),大墩子遗址能鉴定大致年龄的个体有42 例,其中36 例为中青年,说明獐牙勾形器与中青年墓主有密切关系。

表1 江苏刘林遗址大汶口文化墓葬分群情况

(六)小结

通过对随葬獐牙勾形器墓葬的数量与比例、分布特点、随葬品情况、性比、年龄分布状况的梳理研究,可以界定,獐牙勾形器主要被中青年男性携带,这些携带者来自一定的群体内,他们之间可能有密切的关系,且经济状况要好于一般的聚落成员。 为做进一步的分析,我们应该审视獐牙勾形器存在时的社会背景。

二、社会背景

(一)社会分化情况

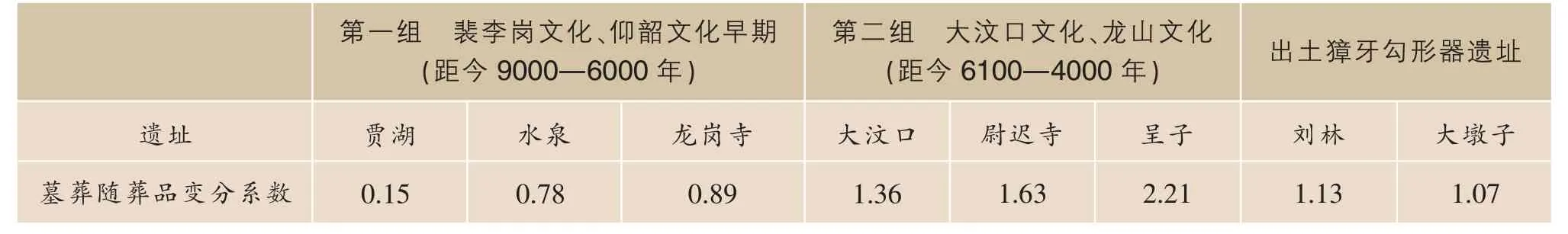

刘莉使用变分系数衡量墓葬规模和随葬品数量各自的差异,以观察社会分化情况。 表2 为刘莉统计的新石器时代部分墓地的变分系数。第一组墓葬的随葬品变分系数较小,个体间随葬品数量差距不大,对应的应是相对平等的社会;第二组墓葬的随葬品变分系数较大,且出现了奢侈品和标示身份的物品, 说明个体之间的经济差异已经非常明显[17],对应的是明显等级分化的社会。 刘林遗址、大墩子遗址墓葬的变分系数介于这二者之间,有相当数量的墓葬没有随葬品,而少数墓葬则使用了超出个人需要范围的较多随葬品, 个体之间的差异出现,且这种贫富差异主要是通过日常生活用具和生产工具的数量来彰显的。 即使是随葬品超过50 件的墓葬也未发现玉器、白陶器、鼍鼓等大汶口文化中强调权力和地位的高等级、奢侈品型器物。与大汶口、花厅等高度分化的聚落相比,这两处遗址虽然出现了具有社会分层性质的纵向分化特征,但明确的社会阶级尚未形成,整个社会处于由相对平等社会向分层社会过渡的阶段。余杰系统地分析了刘林遗址墓地状况、社会分化情况后,也认为刘林遗址存在一定程度的社会分化,但这种分化可能不是长期存在或经常可见的,相对富裕的人群或家庭,不能长时间地维持这种富裕状态[18]。

(二)生业经济状况

李志鹏先生通过系统梳理新石器时代晚期至末期黄淮下游地区的动植物考古材料,认为海岱地区在北辛文化至大汶口文化早期 (公元前5500—公元前3500 年) 的生业经济正在从以渔猎采集经济为主、农业经济为辅的模式向以农业经济为主、渔猎采集经济为辅的模式过渡。 到了大汶口文化中晚期,先民获取食物的方式基本上确立了以栽培农作物和饲养家畜为主、以渔猎采集经济为辅的生业模式[19]。 遗址中出土的遗物佐证了这种观点。

从刘林遗址、 大墩子遗址发现的动物骨骼的情况来看,家畜饲养业已经相当发达,如刘林遗址一条灰沟底部有20 个猪牙床堆放在一起,文化层内共出土猪牙床171 件、狗牙床12 件,墓葬中还有整狗随葬的现象[7],石铲、石镰、石刀等农业工具也普遍出现。 但与渔猎相关的石球、弹丸、网坠、镞、鱼镖、匕首、枪头等工具也大量存在,鹿、獐、鱼、龟、蚌等野生动物的骨骼也较为常见。 总的来说,这两个遗址的农业生产有了很大的发展, 但渔猎采集经济仍占有相当重要的地位, 这一时期正是农业经济快速发展的阶段,相应地,渔猎采集经济比重应不断下降。

表2 新石器时代部分遗址墓葬随葬品变分系数情况

三、獐牙勾形器的功能

有学者通过力学分析认为, 獐牙勾形器的大小、质量和角度均不适合抓握和发力,实用性较差,用作工具和武器的可能较小[3]。 獐牙勾形器的骨柄大都刻画有三角形、方格、直线、斜线等纹饰,在制作上花费了较多的精力, 有的还刻有特殊符号,被认为与易学和八卦符号相关[20],其象征意义显然大于实用功能。民族学资料显示,具有象征性、仪式性的特殊器物的展示价值似乎常常与它们的实际用途成反比,它们更可能是造型古怪而没有实际用途的器物[21],獐牙勾形器显然就是这类器物。

獐牙勾形器存在于大汶口文化早中期, 生业经济中农业经济的比重迅速增大, 并可能已经成为主要的经济门类, 但随葬獐牙勾形器的墓主却与渔猎活动有较强的关联性。 大墩子遗址有61 座墓葬随葬有石球、弹丸、镞、鱼镖、匕首、枪头等与渔猎活动相关的器物,占墓葬总数的18.15%。随葬獐牙勾形器的墓葬中有21 座有与渔猎活动相关的器物,占随葬獐牙勾形器墓葬的46.67%,即近半数随葬獐牙勾形器的墓葬同时也随葬有渔猎工具。 因此,可以认为随葬獐牙勾形器的墓主很多都参与了渔猎活动, 甚至可能是聚落中渔猎活动的主要负责者。 而獐牙勾形器由獐牙与鹿骨或鹿角制成的扁圆、椭圆的柱柄组成,遗址中发现的大量獐牙、鹿角、鹿骨表明獐与鹿是当时重要的野生动物资源,它们必须通过狩猎获得,因此用这两种动物身上的部位做成的器物具有强烈的象征意义, 能直观地展示获取猎物的能力和猎人的身份。 而有意通过獐牙勾形器展示猎人身份是由其所处的经济现实和社会关系决定的。

附表 出土獐牙勾形器墓葬情况简表

由于农业经济刚刚确立主要地位, 发展水平相对较低,某些季节农业生产可能无法满足食物需求,即“青黄不接”的现象,狩猎应该是季节性的职业活动,以部分青壮年为主体的渔猎人群有能力获得更多的资源,其随葬品数量多于平均水平佐证了这一点。 在社会分化加剧, 不断向分层社会发展时,聚落内擅长渔猎的人群具备获取更多资源的能力,更有优势获得尊重乃至权位。因此他们通过佩戴、展示獐牙勾形器来强调其身份信息,并激发整个聚落关于狩猎活动的想象和相关的集体记忆,以此强调狩猎活动的重要性。

实际上, 大汶口文化中远不止这一种身份象征符号,如墓葬中常见的特殊器物——骨牙雕筒、龟甲器、钺等,皆与身份象征相关。龟甲器、骨牙雕筒分别代表巫师和巫师的身份[5],石钺则通常代表战士的身份。 这些器物在聚落中象征着不同的身份,说明当时存在多个群体的身份,先民可能在不同的场景和社会事件中用这些特殊器物显示不同的身份, 获得相应的权利并承担义务。 当其死亡后,将生前的社会身份和社会关系进行汇总,将相关的象征器物作为随葬品放置在墓葬中。

四、结语

大汶口文化的獐牙勾形器主要见于苏北地区,是一种奇特的复合工具。通过分析,笔者认为,它主要被青壮年男性所拥有, 是在经济结构发生变化、社会形态逐渐复杂化的背景下,聚落中季节性负责渔猎的人群创造出来的强调身份与能力的器物,目的在于获得尊重和权位。它和骨牙雕筒、龟甲器、钺等特殊器物的功能相似, 代表着不同的社会身份,是当时社会中复杂社会分工的体现。