金属矿山废弃地土壤质量综合评价指标体系初探

2021-03-23程睿

程 睿

(深圳市如茵生态环境建设有限公司,广东 深圳 518057)

截止2018年,我国矿产资源总产量已位居世界第一,超过全球总产量的30%[1]。作为全球最大的矿产资源生产国,我国90%的重点金属矿山都是露天开采。因矿产资源开发造成的大面积土地破坏、土壤污染、生态退化等环境问题[2-3],严重威胁人类生命健康,影响国民经济可持续发展。当前,矿区生态治理和土地复垦已经成为我国矿山环境保护工作的重中之重。然而,矿区废弃地土壤极度贫瘠和严重污染已成为全球矿山生态治理共同面临的问题,其土壤质量决定了生态复垦质量甚至成功与否。因此,矿区废弃地复垦的首要问题在于土壤改良修复和生态功能重构。

土地复垦能够显著提高土壤质量已成为学术界共识,而且学者们针对土壤质量的评价也开展了广泛研究[4],但研究热点主要集中在农田土壤及林地土壤,土壤质量评价也以土壤肥力和退化为主。如郑琦等[5]采用不同评价法对棉田土壤pH、有机质、养分、重金属等21项指标进行了综合评价,认为综合质量指数评价法更合理;蒋俊等[6]利用pH、有机碳、OM、AP、AK、AHN、土壤微生物宏基因组丰度和香农多样性指数等指标对森林土壤进行了评价,结果表明较高的土壤养分含量和微生物多样性有利于提高土壤质量;禹朴家等[7]基于土壤MBC和酶活性指标对土壤肥力进行了评价,表明土地利用方式对MBC有极显著的影响;张琪等[8]利用土壤CEC对上海市土壤质量进行了评价,认为在绿地土壤的综合评价中应加入CEC指标;肖九花[9]利用模糊综合评价法对永平铜矿排土场土壤养分和重金属污染进行了评价,结果表明高重金属含量和低土壤养分是限制永平铜矿排土场土壤修复的主要因素;杨胜香[10]对大宝山矿排土场土壤分析表明,pH、NAG-pH和NAG等酸化因子直接影响着土壤微生物的群落结构和功能,重金属含量对土壤微生物具有显著的抑制作用。

目前,国内学者对矿区土壤质量方面的研究主要集中在改良技术方面,关于土壤质量评价方面的研究相对较少,尤其是针对金属矿山废弃地土壤质量缺乏一套针对性的综合评价指标体系及合理的分级标准。因此,本研究在充分分析影响我国金属矿山废弃地生态复垦的主要限制因素的基础上,结合大量复垦实践经验,初步提出了符合金属矿山废弃地特点的土壤质量综合评价指标体系,以期为矿山土壤改良修复和生态复垦提供指导。

1 矿山废弃地生态复垦的主要限制因子

矿山废弃地主要包括废石场、露天采场、尾矿库、塌陷区、压占区等因采矿而破坏的土地[11]。由于采矿造成的破坏远超过矿山自身及生态系统的承受阈值,难以短时间内依靠自然演替恢复生态植被。据研究测算[12],通过自然演替来恢复矿山植被往往需要上百年的时间,若废弃地土壤污染严重或缺乏表土则更需数百年时间甚至更久。然而,我国金属矿山多为原生硫化物矿床,矿区土壤普遍存在严重酸化和重金属污染问题[13],对植被恢复造成严重困扰。实践经验表明,在土壤酸化严重的废弃地直接进行植被恢复几乎难以成功,即便采取多种土壤改良措施,仍存在因土壤持续产酸而造成植被恢复难以持续、大量植物受毒害死亡的风险,即便存活也生长缓慢、长势不良。土壤酸化不仅胁迫植物生存,而且会淋溶出重金属,增加土壤重金属的生物有效性,同时加速养分和盐基阳离子流失,降低土壤肥力,破坏土壤理化性质,造成土壤极度贫瘠。另外,矿区土壤酸化的主因是金属硫化物在氧气、水和微生物的共同作用下,通过一系列的氧化、淋滤、生物反应释酸[14],此过程中产酸微生物是重要的触媒剂,会大大加速硫矿物的产酸反应过程[15]。因而,土壤酸化不仅抑制健康的土壤微生物活动,还会促进产酸、嗜酸微生物大量繁殖、活动,造成矿区土壤酸化的恶性循环。

深入了解影响矿区生态复垦的主要限制因子,是开展矿区生态复垦最基本也是最关键的一步。根据工程实践经验,影响矿区废弃地生态复垦的环境因素包括土壤、水利、地形、气候等,其中土壤质量是最主要因素。根据矿区废弃地特点,决定其土壤质量的因素主要包括土壤理化性质、产酸潜力、重金属污染、微生物群落特征等。其中,极差的土壤理化性质是首要因素:极端pH阻碍植物根系阳离子交换,加剧重金属毒害;而极度贫瘠造成土壤缺乏基本的营养元素和有机质,严重影响植物的生长发育。其次是土壤产酸潜力带来的复酸化问题:矿区土壤硫矿物含量高,存在持续产酸潜力,进而影响植被生态自然演替的可持续性。第三是重金属污染对植物的毒害风险:重金属含量过高会抑制植物的生理代谢功能,阻碍根系对营养元素的吸收,延缓植物的生长发育。第四是土壤微生物群落特征:由于健康的土壤微生物群落受到抑制,产酸、嗜酸微生物大量活动,损伤甚至使土壤丧失基本的生态功能,土壤质量日益恶化。

矿山废弃地土壤介质性能差,限制因子多,难以自然恢复植被和生态,不加以治理的话其污染状态可持续数十年甚至上百年。矿山快速复垦必须借助人力,而消除影响植被恢复的限制因素是矿山复垦实践中首要考虑的问题,对复垦过程中的土壤质量进行综合评价也是必不可少的一步。此外,因土地利用方式不同对其质量要求一般也不尽相同,矿区废弃地土壤质量综合评价应基于生态复垦的功能需要和主要限制因素。分析认为,矿区土壤质量综合评价指标体系应包括土壤地力和环境质量两个方面,评价指标应包含土壤理化性质、产酸潜力、重金属毒害、微生物群落特征等4个层面。

2 矿区土壤质量综合评价指标选择

2.1 土壤理化性质评价指标选择

矿区土壤质量评价的目的主要是为污染土壤改良修复、生态复垦提供科学依据。矿区生态复垦对土壤质量的要求不同于农业生产,质量标准也相对要低,但决定矿区污染废弃地生态复垦能否成功的限制因素较多,对其理化性质评价指标的选择不同于农田土壤。土壤严重酸化,pH过低一般是矿区生态复垦的首要胁迫因子,其次是土壤肥力。土壤肥力是土壤持续供给植物生长发育所必需的矿质营养的基本保障。因此,土壤pH、肥力可作为矿区土壤理化性质的重要评价指标。其中,土壤肥力水平一般可选择AHN、AP、AK及OM含量作为评价指标。已有研究表明,土壤CEC含量越大其保肥、供肥能力越强[16],还能促进土壤重金属向稳定态转化[17],进而降低其生物有效性。Mcfee等[18]也研究认为,CEC的大小可表征土壤的酸化敏感性,当CEC<6.2 cmol/kg时土壤为敏感土壤,6.2 cmol/kg≤CEC<15.4 cmol/kg的土壤为微敏感性土壤,CEC≥15.4 cmol/kg的土壤为非敏感性土壤,因此,CEC含量也是反映矿区土壤理化性质的一个重要评价指标。

2.2 土壤酸化潜力评价指标选择

极端的土壤酸化不仅是矿区生态复垦的重要限制因素,也是全球范围内矿山生态治理共同面临的问题。在矿区生态复垦实践中,对土壤进行多种改良虽然可以使其pH暂时性达到中性状态以满足植被恢复需要,但因后期土壤再产酸往往造成植被大量死亡而难以持续恢复。因此,土壤再产酸能力评价也是矿区生态复垦地土壤质量评价的重要内容。目前,常用的酸化预测技术是地化学静态实验法即净产酸量试验(net acid generation test)。净产酸量试验通过利用H2O2将样品中的S彻底氧化成硫酸后测得的pH即为NAG-pH,当NAG-pH<7时再利用NaOH滴定测得样品净产酸量(NAG)。NAG试验中因部分酸会被样品中的碱性物质所中和而更符合实际情况,其对产酸潜力的预测相比其它方法更准确,而且快速、方便,用于酸化预测较为广泛和成熟[19-20]。NAG与NAG-pH有极显著相关性,NAG-pH可直接用于判断样品的产酸潜力[10]。此外,造成土壤酸化的主因除了土壤所含硫矿物氧化释酸外,还有土壤酸性中和能力(ANC)下降的因素。ANC代表土壤固相(矿物质、有机质)和液相的酸中和能力[21],对维持土壤pH平衡起到重要的缓冲作用。分析认为,NAG-pH和ANC是用于土壤酸化潜力评价的两个重要指标。

2.3 土壤重金属污染评价指标选择

重金属污染也是矿区生态复垦的一个重要限制因素。重金属对植物具有较强的毒性,对植物生长造成胁迫,抑制种子萌发和叶绿素合成,阻碍光合作用[22-24],影响植物蛋白结构和功能,导致过量的活性氧(ROS)积累[25-26],轻则造成代谢紊乱、生长发育受阻,重则导致植物死亡[27]。因此,土壤重金属含量也是矿区生态复垦地土壤环境质量评价的重要内容。目前,国内针对矿区生态复垦地的土壤重金属污染管控并没有专门的标准,一般参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618─2018)[28]。该标准中列出了8个重金属污染风险筛选基本项目及不同条件下的评价阈值。基于评价的便宜性及评价标准取值的合理性,矿区生态复垦地重金属污染评价指标的选择可参照GB 15618─2018,直接将Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn等8个风险筛选基本项目作为矿区重金属污染的基本评价指标,能够满足生态复垦实践的需要。

2.4 土壤微生物群落特征评价指标选择

健康的土壤应该具备生物活力及自维持、自净化功能,可承载多样性的生物群落健康生长发育,是一个动态的生命维持系统。土壤中的微生物能够促进土壤有机碳代谢、养分循环、污染物净化,是改善和维持土壤生态功能的重要驱动力。土壤微生物被认为是表征土壤质量变化最敏感、最有潜力的指标[29],是土壤生态功能的重要维持者。土壤微生物量及其变化也是评价土壤肥力及其变化的重要依据。土壤中活的植物体体积小于5×103μm3的生物总量即为土壤微生物量,一般通过测定土壤MBC(微生物体干物质含碳量47%)换算而来[30]。MBC作为土壤微生物量的直接代表,与土壤质量密切相关[31],常作为评价土壤生态功能的一项重要指标。而土壤微生物多样性及群落组成直接影响着土壤生态多功能性[32,33],所以土壤微生物多样性也是评价土壤生态功能的一项重要指标。另外,矿区土壤酸化的重要因素就是硫矿物氧化释酸,而铁原体属(Ferroplasma)、钩端螺旋菌属(Leptospirillum)、硫化杆菌属(Sulfobacillus)、嗜酸硫杆菌属(Acidithiobacillus)、嗜酸菌属(Acidiphilium)细菌等产酸微生物是酸化反应的重要触媒剂。干净的土壤应以健康的微生物群落为主,产酸微生物群落应该被抑制。从矿区生态复垦实践出发,土壤微生物中的产酸微生物占比也是评价矿区土壤生态功能的重要指标。

3 矿区土壤质量综合评价分级标准

3.1 矿区土壤理化性质评价分级标准

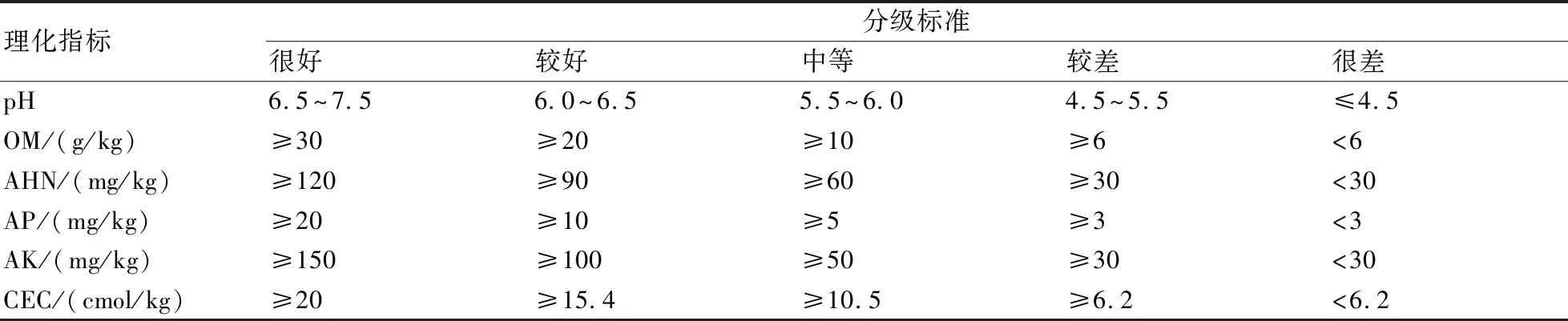

根据全国第二次土壤普查分级标准[34-35],土壤pH、CEC含量被划分为5个等级,OM、AHN、AP、AK含量被划分为6个等级。为便于矿区生态复垦地土壤质量综合评价,土壤理化性质评价标准阈值选择可参照此分级标准,将各评价指标按照“很好、较好、中等、较差、很差”划分为5个评价等级(表1)。在表1中,考虑矿区废弃地复垦利用特点,OM、AHN、AP、AK的评价标准是将全国第二次土壤普查分级标准中的一级、二级统一评价为“很好”。采用此种评价标准对矿区土壤理化性质进行评价不仅操作简单,而且评价结果比较合理、有效。

表1 矿区土壤理化性质评价分级标准

3.2 土壤酸化潜力评价分级标准

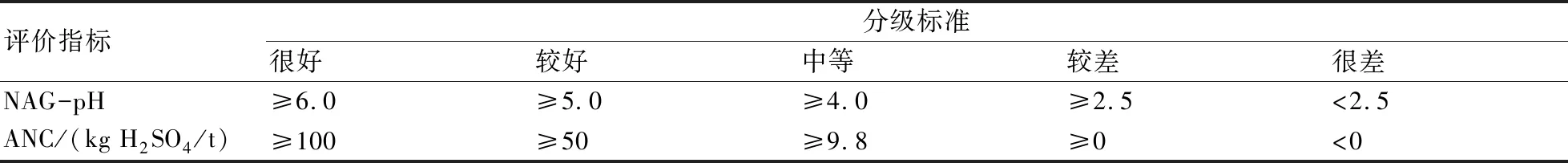

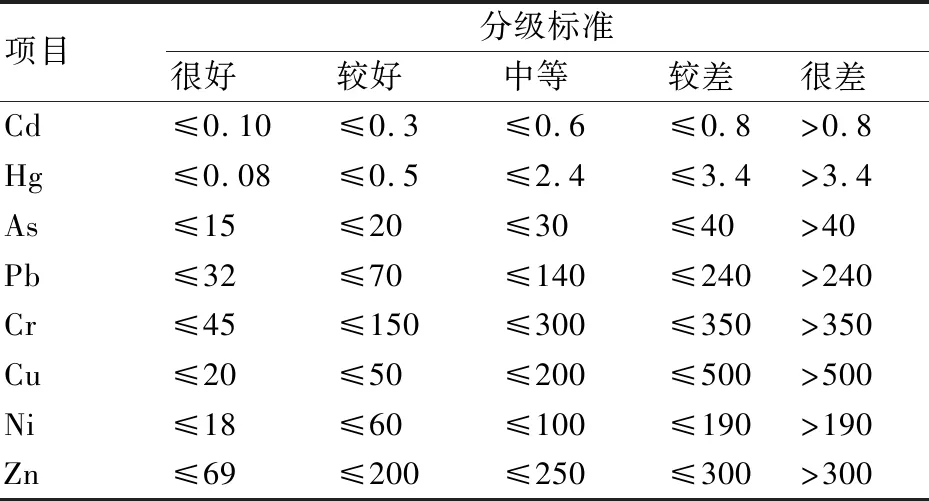

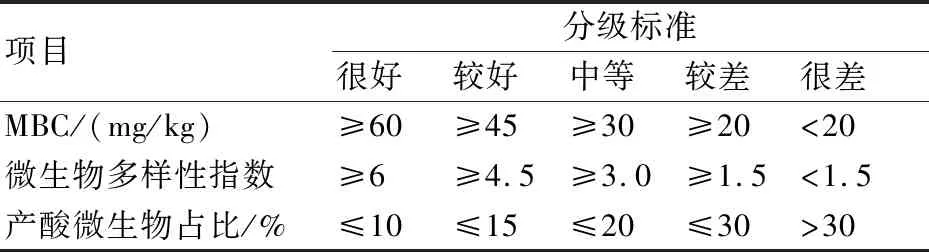

国内外土壤产酸潜力研究[36-38]表明,当NAG-pH≥5时一般不产酸或弱产酸,NAG-pH≤2.5属于中度或高度产酸,2.5 表2 矿区土壤酸化潜力评价分级标准 综合国内外研究成果,提出土壤重金属污染评价分级标准如表3所示。GB 15618─2018[28]中不仅规定了Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn等8个风险筛选基本项,同时也列出了不同环境条件下的风险筛选值,但其风险筛选值并不适宜直接用来评价矿区生态复垦地土壤重金属污染情况。研究认为,其评价分级标准阈值的选择在参考GB 15618─2018中的重金属风险筛选值的基础上,应结合矿区生态复垦地土壤特点进行适当调整。如表3所示,以江西永平铜矿废弃地土壤重金属污染评价为例,“很好”等级一般应取当地土壤重金属背景值,“较好”等级一般取GB 15618─2018风险筛选值中的最小限值,“中等”等级一般取6.5 表3 矿区土壤重金属污染评价分级标准 mg/kg 表征土壤生态功能的微生物生物量碳、多样性和产酸微生物占比等评价指标,目前尚无具体的评价分级标准,且微生物指标在不同环境区域的差异也比较显著[31]。在不同生态环境的土壤中,微生物数量及多样性一般表现为草地>林地>耕地[30]。因此,基于生态复垦利用目的的矿区土壤微生物评价指标的分级标准可参照当地耕地或林地现有的背景微生物指标研究数据。研究认为,一般达到当地耕地土壤环境背景微生物指标平均水平可被评价为“中等”或以上等级,并以30%左右的阶梯划分评价等级较为适宜。如表4所示,以江西永平铜矿为例,其土壤MBC[43]和微生物多样性指数(16S RNA的群落结构多样性指数)[44]评价分级标准均参考邻近的江西鹰潭地区土壤现有研究数据;产酸微生物占比(相对丰度前10名属中)参考临近的武夷山地区土壤背景微生物数据[45]。其中,微生物多样性指数和微生物丰度分析均是基于利用16S RNA的通用引物PCR扩增、测序后,按照97%的相似性通过OTU(operational taxonomic units)分析得到[46]。研究认为,土壤微生物生态功能评价参考当地或临近农田或林地土壤背景微生物标准,对生态复垦实践更具有指导意义,能最大程度避免因环境区域背景差异造成的评价结果的不可靠、不稳定。 表4 矿区土壤微生物群落特征评价分级标准 国内学者对土壤质量的研究主要集中在耕地及林地,尽管对土壤质量的定义一般是指耕地质量,但目前对耕地土壤质量的概念并没有形成统一的定义。《全国耕地地力调查与质量评价技术规程》认为,耕地质量包括耕地地力和土壤环境质量两个方面,将其定义为满足作物生长和清洁生产的能力[47]。一般认为,不同研究角度对耕地质量的定义侧重点是不尽相同的[48],土壤质量评价应结合地域差异、人文差异等因素进行具体分析[49]。同样,对矿区废弃地土壤质量的定义也应该从生态复垦实践出发,根据废弃地土壤特征和生态复垦利用方式来定义。根据我国目前的矿区复垦治理现状,矿区废弃地主要是复垦为林地及草地,极少量适合于复垦为农地。因此,以林草地复垦为主的矿区废弃地对土壤的质量要求不同于耕地土壤,其土壤质量既要能满足林草植被最基本的生存需要,不存在阻碍植物存活的毒害或胁迫因子,也不存在阻碍植被持续演替造成其退化或死亡的潜在毒害或胁迫因子;同时,也要满足林草植被最基本的健康生长发育需要,不存在影响植物正常生长发育的土壤基础地力或肥力等生产力缺陷。 本研究提出矿区生态复垦地土壤质量的内涵应包括土壤生产力和环境质量两个方面,其综合评价体系应结合矿区废弃地土壤特征和利用方式,充分考虑生态复垦的功能需要和主要限制因素。本研究认为,从生态复垦实践出发,选择土壤理化性质、产酸潜力、重金属污染、微生物群落特征等4个具有一定主导性、实用性和相对独立性的层次因素用于矿区土壤质量综合评价,能够有效地表征矿区土壤生产力和环境质量特征。同时,对具体评价指标的选择和分级标准均是基于矿区生态复垦地土壤的特殊性和已有研究成果的分析。由pH、OM、AHN、AP、AK、CEC等6项土壤理化性质评价指标,NAG-pH、ANC两项土壤酸化潜力评价指标,Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn等8项土壤重金属污染评价指标,MBC、微生物多样性、产酸微生物占比等3项微生物群落特征评价指标所组成的含19项具体指标的综合评价体系对各自层次的评价因素均具有一定代表性、敏感性和稳定性,分级标准阈值取值也具有一定的科学性、合理性,在多项生态复垦实践中均具有较好的应用效果。因此,本研究针对矿区生态复垦地提出的土壤质量综合评价指标体系能够客观反映矿区土壤质量水平,可以为金属矿山废弃地土壤改良修复和生态复垦提供可靠依据,且具有良好的操作性、实用性和指导性。 影响矿山废弃地生态复垦的首要限制因素是极差的土壤理化性质,其次是土壤产酸潜力带来的复酸化风险,第三是严重的重金属污染,第四是土壤健康微生物群落遭受破坏而造成的土壤生态功能损伤。以林草地复垦为主的矿区废弃地土壤质量综合评价体系的构建应基于生态复垦的主要限制因素和功能需要。矿区废弃地土壤质量的内涵主要包括土壤生产力和环境质量两个方面,综合评价指标体系包括土壤理化性质、产酸潜力、重金属污染、微生物群落特征等4个层次因素及筛选的19项具体评价指标。同时,结合矿区生态复垦地的土壤特点和已有研究成果,提出了各项评价指标的分级标准,按照很好、较好、中等、较差、很差等划分为5个等级。生态复垦实践表明,针对矿区废弃地提出的土壤质量综合评价指标体系能够有效指导矿区土壤改良修复和生态复垦实践工作。

3.3 土壤重金属污染评价分级标准

3.4 土壤微生物群落特征评价分级标准

4 讨论

5 结论