探究•沟通•拓展

2021-03-23武国芬

武国芬

数学史是人类优秀传统文化的重要组成部分,是数学思想、数学文化的有效载体,其最大特质就是理性精神和对科学态度的坚守。小学数学课堂教学中,适时适度利用数学史料,有助于学生学习兴趣的激发,数学知识的理解,数学思想的感悟,数学本质的把握,数学视野的拓展,数学素养的提升。

一、用史料引導探究,提升思维品质

了解数学知识的起源、形成和发展,能让学生感受数学知识的来龙去脉,并在自身认知基础上作出与之适应的预判。教学中,以数学史为“源”,以熟悉的数学知识为“根”,将数学学习与数学史背景有机融合,引导学生回到历史,探求原点;回到经典,领悟过程;回到规律,探寻发展。此般教学,对于激发学生学习兴趣、调动学生展开积极的思考与探究活动的热情、提升学生的思维品质必定益处良多。

例如,人教版四年级上册“大数的认识”单元中的“计算工具的认识”部分内容。教材介绍了我国古代的算筹与算盘两种计算工具。通过教师的介绍,学生能感受到算筹与算盘有显而易见的相似之处:算筹中一根上筹当5,一根下筹当1;算盘中,梁上的一颗算珠当5,梁下的一颗算珠当1。为了提高计算速度,我国古代劳动人民还编制了各种口诀。教学时,教师可在学生观察“珠算加法口诀表”的基础上,引导学生思考并探究:我国古代劳动人民是如何发现这些规律的?(以“加四”中的“四下五去一”为例,见下表)

通过探究,学生发现:当计算“一个数加4,和满5的”不进位加法时,拨珠的过程都是“上珠拨下1个,下梁原来的算珠拨去1个”,都可以归纳为“四下五去

一”。探究的过程,让学生经历了“猜想→实践→归纳→证明”的科学发现之路,解决了学生面对口诀的迷惑与懵懂。教师巧妙地将中国古代数学崇尚“技艺实用”的价值取向与西方文化注重“演绎思辨”的数学价值观结合起来,锤炼出当代社会需要的理性精神。这种研究性学习与数学史料的有机融合,使数学课堂散发出浓郁的文化气息,学生对数学知识的理解深入到精神层面,促进思维成长。

二、用史料沟通新旧,化解认知疑难

随着科学技术的不断进步,数学知识也在潜移默化中发生着“推陈出新”的改变。有些数学知识越来越简练,但这也使得部分知识被淘汰掉,渐渐掩埋在历史长河中。这对于成年人来说,不难理解,但对于小学生而言,则会产生知识上的断层,从而对数学学习产生不利影响,以至形成认知上的疑难点。

例如,教学人教版四年级上册“公顷和平方千米”单元时,学生借助先前学习所积累的“相邻两个面积单位之间的进率是100”的经验,自然而然地形成“1公顷=100平方米”的直觉反应,而对“1公顷=10000平方米”产生疑惑。要解决这样的困惑,教师可相机补充长度单位和面积单位发展的数学史料,先呈现长度单位的发展历史:“毫米→厘米→分米→米→十米→百米→千米”。其中十米和百米两个长度单位现在已经不再使用,从而导致“1千米=1000米”的出现。本质上,每相邻两个长度单位之间的进率仍然是10。

接着引发学生思考,与其对应的,作为二维空间度量标准的面积单位也经历着和长度单位相似的遭遇,由于十米和百米被“抛弃”,使原本顺畅有序的知识链条出现了断裂:“平方毫米→平方厘米→平方分米→平方米→公顷→平方千米”。学生发现,在平方米和公顷之间少了公亩(边长10米的正方形面积是1公亩),使原来的百进制的面积单位在平方米后跳跃到了公顷,两者间的进率也就变成了10000,而到公顷和平方千米之间,进率又回归到100的常态。

数学知识是人类文明的重要组成部分,其体系呈现出内在的逻辑联系。众所周知,作为数学知识重要组成元素的概念、公式、定理、思想等都不是无本之木,其形成都有内在必然性,其发展都有时代性。数学史料的适时呈现,能使学生感受到如果“公亩”能够归位,那么“每相邻两个面积单位之间的进率仍然是100”,也就能抚平“突兀”,消除疑惑。课堂教学做到以史为鉴,让学生充分体验和感悟知识产生的水到渠成,既符合学生认知基础,又能化解疑难,促进学生对新知的理解。

三、用史料延伸拓展,感悟数学思想

数学发展的历史,可以看作数学思想逐步成熟的历史。在数学课堂教学中引入数学史,不是系统介绍数学发展历史,也不是被动呈现数学知识,而是立足发展学生数学思维、提高学生数学素养的视野,精心选取素材,有目的地组织教学内容,抓准时机对素材进行适度延伸、拓展,聚焦核心,放大其功能,让学生充分感悟数学思想的魅力。但小学生的年龄、心理、思维特点,注定了他们对数学思想的理解是浅层的。

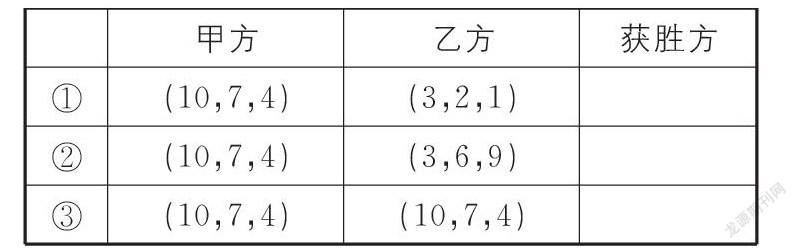

例如,教学人教版四年级上册“数学广角一优化”(田忌赛马)后,学生基本能亦步亦趋、鹦鹉学舌般解决与例题相似的简单问题。但对于在实力相近的情况下,获胜的关键前提是“后发制人”的把握还显得肤浅,教师可在“田忌赛马”的基础上延伸拓展,采用“比较纸牌点数大小(‘三局两胜’制)”的游戏形式设计如下问题:

学生玩游戏后发现:情况①,不管乙方如何出牌,都是甲方获胜;情况②,乙方按照田忌赛马的“后发制人”策略,有可能获胜;情况③,可能出现平局、乙方获胜、甲方获胜三种情况。接着教师组织学生观察三种情况中甲、乙双方纸牌的点数,通过引导,学生分析思考出现各种结果的原因,感知“后发制人”策略也存在缺陷:当双方实力悬殊时,胜负分明;当一方实力稍逊时,“后发制人”方能以弱胜强;当双方实力相等时,智者获胜。学生在活动中反复体验,认识到问题的多样性以及解决问题策略的多样性,形成寻找问题解决的最优方案的意识,提高自身解决问题的能力。

教师在现有数学史料内容的基础上适当拓展,提供与“田忌赛马”同样结构的探究材料一符合儿童年龄特点和心理特征的纸牌游戏,设置认知冲突,以润物无声的形式,唤起学生的学习兴趣和探究欲望,直抵知识的核心之处,使学生对知识有了整体的认知。这样的延伸拓展有助于学生感悟和诠释数学思想所蕴含着的独特魅力,学生对数学思想和数学经验的感悟也更丰满。

(作者单位:河北省唐山市汉沽管理区皂甸小学本专辑责任编辑:王彬)