中国传播学的不惑之惑

——写在传播学引入中国40年之际

2021-03-22张国良

■ 张国良

一、不惑之年的反思

所谓“不惑”,指一个人到四十岁,对人生规划或前景应该没有什么大的疑惑了,这里借以形容一个学科发展了四十年,也应该比较成熟了。当然,学科与人相比,“寿命”长得多,但其过程类似,总要经过诞生、发育、成熟、衰亡等阶段,只不过对学科来说,依靠的是一代又一代的人加以传承、发扬光大,而学科一旦成熟后,只要适应时代潮流,就可以延续很久。

幸运的是,我们目睹并参与了传播学这样一个新兴学科在中国大陆从无到有、从小到大的过程,时至今日,有许多事实可以证明,它不再幼小,而是跨入了比较成熟的阶段。无论院系数量、师生规模、成果质量还是社会影响,在中国大陆的人文社会科学领域,都达到了平均水准以上,似乎对得起“不惑”之称谓。①

然而,经过四十年发展,我们对一些基本问题迄今仍存在着疑惑,包括:传播学在中国的发展为什么这么快?传播学有什么特性?传播学是人文科学,还是社会科学?传播学与其他学科之间的边界是什么?传播学的研究对象是什么?传播学的研究取向与趋势如何?这些问题,或众说纷纭,或无人问津,或看似已有答案,却经不起推敲。

二、不惑中之惑:对学科特性的审视

对以上问题,我一直以来也未深思熟虑。为此,近来通过学习和思考,提出以下观点,以期抛砖引玉②:

(一)传播学在中国发展的四个动力

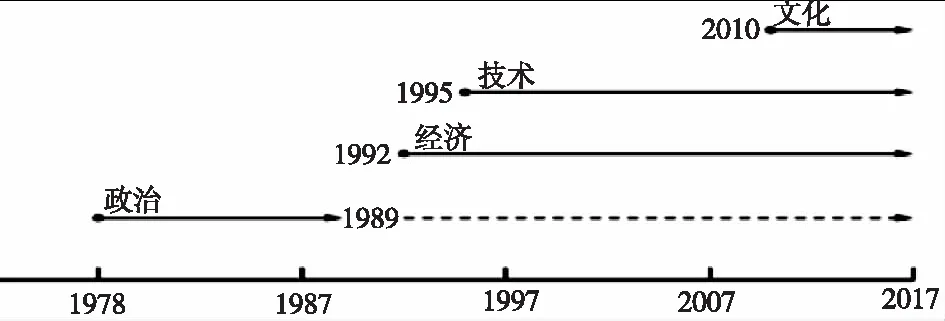

传播学在中国的发展,似有四个主要的推进力量:政治层面(新闻改革,1989年之后转变为舆论监督、舆情管控)、经济层面(市场机制)、技术层面(网络崛起)、文化层面(创意驱动),它们先后出现、互相影响,并产生了融合、叠加效应。

从目前看,这四个动力依然都在发生强劲的作用,尤其是日新月异的传播技术,扮演着“领跑者”的角色,因此,传播学的前景看好,有着充分的现实依据。

图1 传播学在中国发展的四种推进力量

(二)传播学的三个特性

依我之见,传播学有三个主要特性:

1.科学性

作为社会科学学科,相对于人文学科而言。这里的一个根本差异在于学科目标,一追求普遍性(发掘社会规律),一追求独特性(丰富人生意义)。

当然,这种差异不是绝对的。“普遍”中包含“独特”——共性从个性中提炼出来,反过来,通则又为个体服务,由此也就体现了人文关怀,因此,不能简单地认为社会科学缺乏“人文”精神,从“以人为本”的角度看,社会科学与人文学科一样,都是以人为研究对象和服务对象的“人学”;“独特”中也包含“普遍”——各个国家、民族、区域、群体的文化再多元、再多彩,根底却是一致的,即人性的表达和张扬,从这个角度看,人文学科又具有了某种“科学”(普遍)性质。

我曾比较传播学与新闻学(由文学脱胎而来的人文学科)的各自特点如下:前者科学性、基础性、理论性强;后者人文性、应用性、实务性强,它们的强项、弱项恰好互相对照。值得一提的是,有人认为新闻学属于社会科学,理由大致有:一,新闻指向真实,与文学指向虚构不同;二,新闻学不也探究社会规律吗?其实,皆为误解。

其一,为实现丰富人生意义的目标,人文学科的任务之一是“描摹”现实(在此基础上“阐释”意义,与此相对,社会科学的任务则是“描述”和“解释”),其手法包括:真实/具象(如新闻、历史、摄影、写实绘画等)、虚构/抽象(如小说、诗歌、音乐、舞蹈、写意绘画等),可见,新闻是其中的一个组成部分。

其二,作为学科的新闻学,整体而言以实务(即如何“描摹”)为主,而缺乏自创或原生的理论(无论是“阐释”还是“解释”),仅有一些新闻特性、新闻价值方面的观点。需要指出的是,确有学者使用了其他学科(如社会学、心理学、传播学)理论来研究新闻现象,但严格地说,那就是其他学科的研究了,如新闻社会学,就与文学社会学一样,属于社会学的分支学科或研究方向——我们并不能因此而称文学为社会科学吧。

2.时代性

作为新兴学科,相对于传统学科而言。传播学适应了人类传播技术空前发展的历史潮流和时代需求,因而,获得了格外引人注目的成长,凸显了其时代性。

正如祝建华发现的那样:从国际核心期刊(SSCI)的期刊增长和论文发表数量看,1997年以来的20余年间,在所有社会科学的50个学科中,传播学的发展速度高居榜首。③

3.交叉性

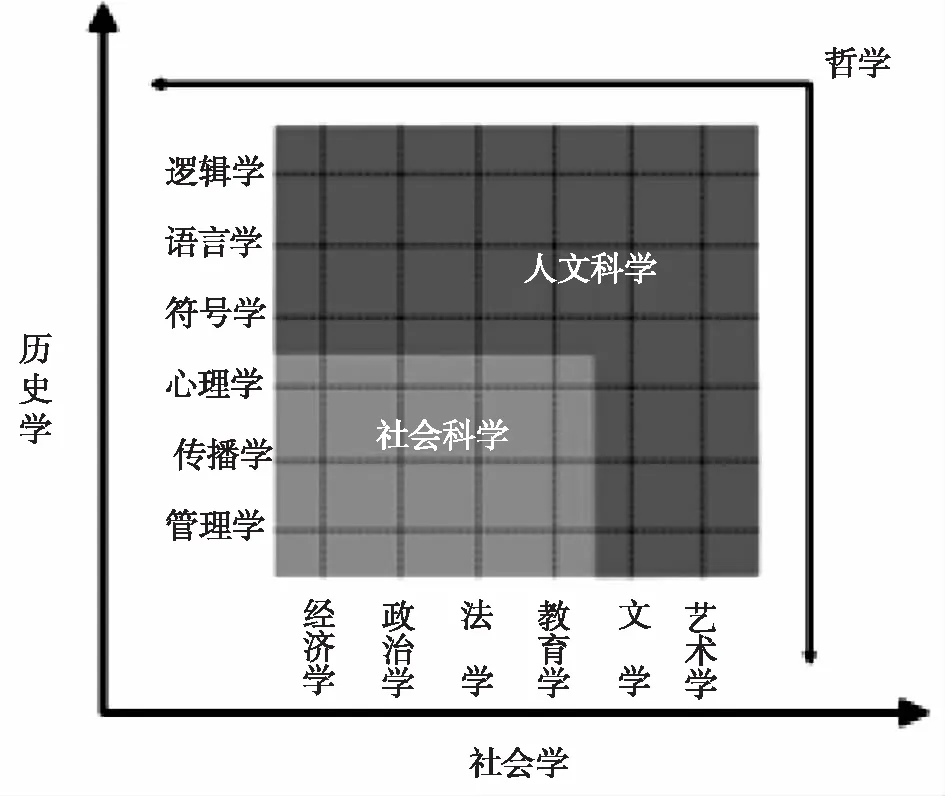

作为横向型学科,相对于纵向型学科而言。我将人文社会学科划分为以下三种类型:

一是纵向型学科:主要研究社会结构,即生产与分配问题(皆具产品性),如经济学、政治学、文学、艺术学等;二是横向型学科:主要研究人类特性,即沟通与整合问题(皆具工具性),如语言学、心理学、传播学、管理学等;三是综合型学科:试图把握整个社会结构和人类特性问题,但力不从心,不得不分化为哲学(形而上层面)、历史学(形而下层面,着眼过去)、社会学(形而下层面,着眼当下)等。

在这个框架里,社会科学与人文科学的分野也就一目了然。这里,有两个坐标:

一个是纵向坐标,就横向型学科而言——从左侧、自上而下地观察主体的变动,是偏重个人还是偏重社会?即:由逻辑学至管理学,趋势为(内化于)个人→(外化于)社会,前者(个人)属于人文科学,而后者(社会)属于社会科学,显然,心理学是一个分水岭,因其部分地实现了从个人向社会的外化。

另一个是横向坐标,就纵向型学科而言——从左侧、自左向右地考量产品的性质,是产出物质、制度产品还是产出精神产品?即:由经济学至艺术学,走向为物质→制度→精神,前二者(物质、制度)属于社会科学,而后者(精神)属于人文科学。

至于综合型学科,总的来说,哲学、历史学更多一些人文性,故被归为人文科学,社会学更多一些科学性,故被归为社会科学。

总之,人文科学重在探索人生意义,社会科学重在解决社会问题,各有不能替代的价值,理应互补相助。

图2 人文社会科学学科的三种类型

(三)区分传播学与其他学科的两个标尺

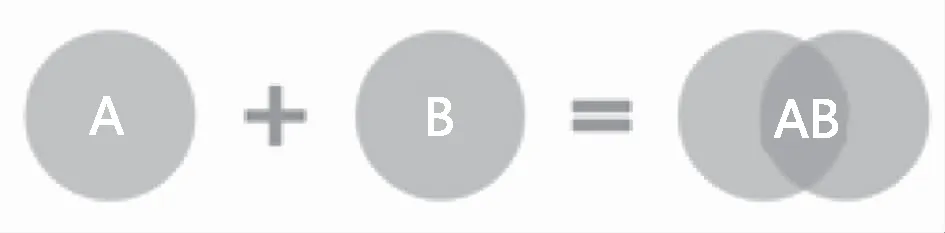

传播学与其他学科之间如何划分边界?理应有两个标尺(其实,任何学科莫不如此):一是研究对象(即传播现象,作为必要条件),二是学科理论(即传播学而非其他学科的理论,作为充分条件),两者不可偏废。④

如果只执着于后者(学科理论),自我封闭、画地为牢,如很多学者指出,确实可能发生“内卷化”的弊端,但如果只热衷于前者(研究对象),置后者于不顾,一味地搬运其他学科的理论,而自身无任何创新,则也可能造成“外卷化”(这是对“内卷化”的概念反其意而用之,即依附其他学科)的偏向,对此不能不察。

一般来说,对社会学、心理学等基础学科的理论,各个学科都借用得比较多,这本身无可厚非,但跨学科的学习和借鉴,必须以创新为目标,否则,势将徒有学科交叉之名,而无学术探索之实。

就传播学而言,这种情况,一是容易发生在横向学科领域,包括语言学、符号学(思维材料)、心理学(思维过程/沟通基础)、管理学(整合过程),因为它们与传播学一样,同样关注人类特性——沟通与整合问题,这就给人以一个错觉,似乎它们等同于传播学(沟通过程/整合基础),其实不然,我在括号里标注的文字,就显示了它们各自不同的特性;二是还容易发生在以探索精神产品(即各种信息)为己任的整个人文学科领域,因为人们往往有这样的认识——说话、写作、绘画、作曲、唱歌、讲课,不都是传播行为吗?

A(研究对象)+B(学科理论)=AB(分支学科或研究方向)

试举一例,有一本题为《新兴修辞传播学》的著作,除了第一章对修辞与传播的关系略有涉及之外,通篇都是修辞学的内容,却冠以传播学的名称,这样的著述对于传播学(非修辞学)研究的贡献究竟何在?相信大家自有判断。⑤

之所以产生此类现象,一是由于近年来传播学成了“显学”,对其他学科产生了较强的吸引力;二是如前所述,对于“横向型学科”和人文科学各个与“传播”、“信息”密切相关的学科领域,比较容易混淆它们与传播学的界限。

解决这个问题的办法,一是如上所述,明确把握区分学科边界的标尺;二是如下所述,重新审视传播学的主要研究对象。

(四)构成传播学研究对象的一个规律

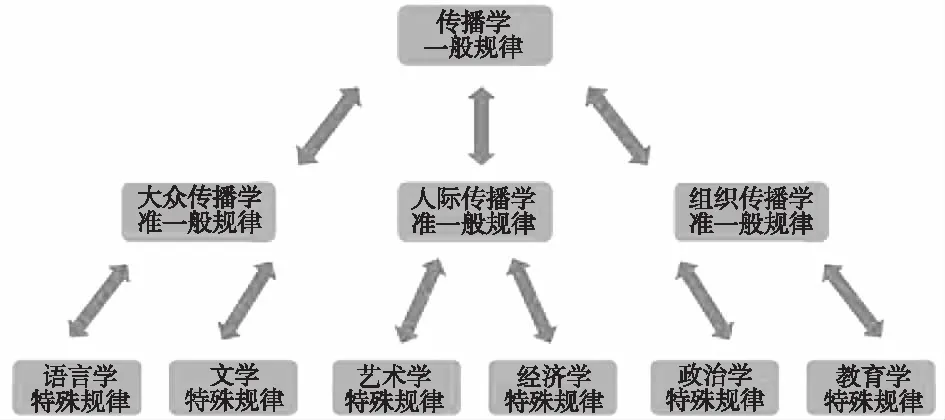

传播学的研究对象,既不是传播现象的特殊规律(如语言学、符号学、文学、艺术学等学科的研究对象),也不是全部规律,而只可能或者说只应该是传播现象的一般规律。

我们以往对传播学研究对象的认识,失之笼统、片面,通常地表述为:人类(或社会)传播活动(或现象)及其规律。

事实上,人类传播活动古已有之,在传播学兴起之前,难道就没有开展过对传播现象的研究?答案当然是:有!人类对各种传播现象的研究早就开始了,并且,对语言传播、符号传播、文学传播、艺术传播的探索,催生了许多学科——语言学、符号学、文学、艺术学;对宗教传播、政治传播的思考,构成了宗教学、政治学的重要部分;对新闻传播、广告传播的兴趣,孕育了新闻学、广告学;而对传播之心理因素、社会因素的关注,构成了心理学、社会学的重要部分,等等。

可见,以传播现象为研究对象的学科早已有之,且为数甚多,但它们都不是传播学,缘由何在?一是传播现象的“跨界”特性使然——既然传播无处不在,无时不有,贯穿在各种现象之中,则引起各个学科的注意和兴趣,就可谓是理所当然;二是传播学的“后发”态势使然——既然先行学科已产出了众多对传播现象的研究成果,就不能把传播学的研究对象仅仅笼统地表述为传播现象了。

一言以蔽之,对传播学的研究对象之正确表述,应为:人类(或社会)传播活动(或现象)的一般规律。

所谓一般规律,即通用于各种传播现象的规律(最典型者,莫过于解析传播结构与过程的5W公式),而非只适用于某种传播现象(如语言、文学、艺术、新闻等)的特殊规律。需要补充的是,传播学的三大分支学科,即大众传播学、人际传播学、组织传播学,又有一些主要适用于各自范围的规律,可称为准一般规律,这些规律并非一定不能适用于其他范围和领域,但多少需要加以调整或拓展。值得注意的是,互联网时代的到来,为它们的整合和提升提供了良好的契机。

图4 构成传播学主要研究对象的一般规律和准一般规律

纵观传播学的形成过程,可发现以下两个特点:

其一,人类对传播现象的认知,与其他方面的认知类似,也遵循了从特殊到一般、从具体到抽象的路径。为此,以往各个相关学科虽然从各个维度、层次,或多或少、或深或浅地研究了各种传播现象,但受时代局限,未能从整体上把握,也未能在更高的抽象水平上加以概括。

其二,以往各个学科对传播现象的研究,集中于5W中的传者、受者(心理学、社会学等,考察其作为人——个体或群体的特性)、信息(语言学、符号学、文学、艺术学等,考察其各种形式和内容的特性),而相对忽略了媒介(尽管先有报纸、出版研究,后有电影、广播研究,但基本上局限于具体业务层面)和效果。

何以如此呢?一是媒介技术有一个漫长的积累和发展过程,直到近几十年,才出现整体性的重大变革;二是效果研究受到需求不足、制度落后、方法缺失等因素的抑制,也就不可能在这些问题解决之前发展起来。

综上,人类长期以来在传播研究方面的努力,在某种意义上,可谓“挤占”了传播学的“地盘”,但与此同时,也为传播学的诞生和成长,留下了一定的空间,奠定了多元、厚实的基础。否则,人类的科学殿堂里,也就没有传播学的一席之地了!

通过对传播学研究对象的重新认识,至少可得到以下启迪:

1.进一步厘清传播学与其他学科的关系

在此基础上,我们今后对相关学科的学习、借鉴与合作,可望更有自觉性、针对性、建设性。

2.进一步明确传播学的学科边界

这有助于我们辨认那些原不属于传播学的研究,例如:传播心理、传播伦理、修辞技巧、符号规则等,并不是说这些领域不重要,而是必须认清,它们原属于心理学、伦理学、语言学、符号学等学科。

如此,也就破除了一个流传甚广的“迷思”:传播学好比是一个“筐”,什么都可以往里装。凡立志在交叉领域有所开拓者,都应认真思考,如何避免停留在“搬运”、“串门”乃至“炫技”的状态,真正实现跨学科创新的目标。

3.进一步把握传播学的发展方向

据此,对传播现象的一般规律、整体脉络、全局动态、宏观趋势的探索和把握,以及对媒介技术(其重点当然不是技术本身,而是技术的社会功能与影响,这又与传播效果高度契合)、传播效果(其不仅与媒介,而且与传者、受者、信息乃至整体环境密不可分)研究的深化和拓展,理当成为重中之重。

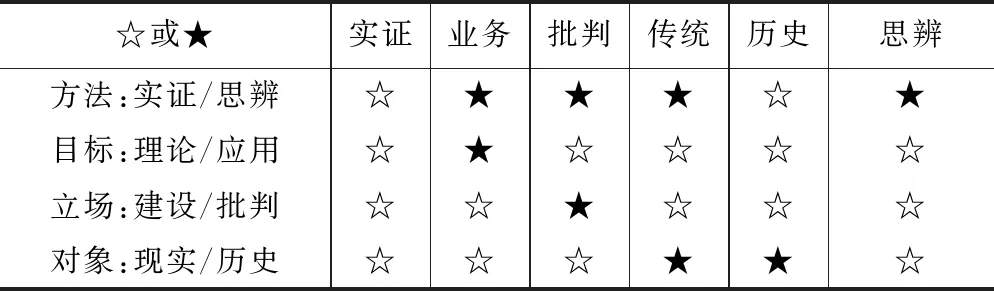

三、惑中之不惑:对研究取向的考察

令人欣慰的是,无论自觉还是不自觉,四十年来,就中国传播学的研究而言,形成了一种比较确定的方向感,那就是基于学科特性,尤其是科学性生发出来的“科学化”研究取向或发展路径,即:以实证研究为主,以业务、批判、传统、历史、思辨等研究为辅。它们交互作用,大体构成了当下中国传播学研究的景观。试分述如下:

(一)实证取向

这里的“实证”与“经验”同义,与“思辨”相对。它固然是一种研究方法,但内涵宽泛得多,至少还包括以下意思:(1)理论的,即非应用的(目标);(2)建设的,即非批判的(立场);(3)现实的,即非历史的(对象)。

这一取向,并非全然没有应用、批判、历史的成分,但以理论、建设、现实为主——这也适用于以下论述的各个取向。其研究重心是传播(媒介)对社会的影响。

我曾考察中国传播学专业期刊论文在1978—2007年、2008—2013年的发表情况(皆来自“中国知网”数据库),发现:就研究方法而言,运用思辨、实证、综合这三种方法的论文,从65%、21%、14%变化为56%、27%、17%,也就是说,使用实证方法(包括部分使用实证方法的综合方法)的论文逐步增长为四成多(44%)。⑥

回顾四十余年前,即1978年起步时,实证取向的研究几乎为零,可见,这一变化尽管到现在还不如人意,但实已堪称翻天覆地。

(二)业务取向

这里的“业务”与“实践”近义,诸如:媒介经营管理、传播技术变化等方面的讨论,其方法多为思辨的,目标多为应用的,立场多为建设的,对象多为现实的。其研究重心是传播(媒介)自身的运行规则和效能。

如果说,实证研究大多能达到创新的目标,则业务研究更偏重的是介绍和总结,包括对海外研究动态的介绍、对本土实践经验的总结等,这样的作业固然必要,但显然不足以构成学科研究的主体,因其学术贡献有限。

(三)批判取向

其主要特点为:方法是思辨的,目标是理论的,立场是批判的,对象是现实的。其研究重心是社会对传播(媒介)的影响。这一取向的研究自然有其价值,但至少需要正视两个难点,并努力加以克服:

其一,如何准确地把握国情来开展批判研究,因为发达国家学者对本国弊端的批判,并不完全适用于中国。

其二,如何避免为批判而批判,也就是说,尽管“批判”是一种立场,但从学者的初衷来看,仍应当是“建设”。为此,在指出问题的同时,既要固守实事求是的科学态度,又要提供一些解决问题的思考,方为尽责。

在此意义上看,所谓批判研究和实证研究,其实是互相兼容的,前者“破中有立”(即为立而破),后者“立中有破”(即先破后立——原本无破也就无立)。

(四)传统取向

其主要特点为:方法是思辨的,目标是理论的,立场是建设的,对象是历史的。其研究重心是传播(媒介)与社会在历史上的互动。

需要说明的是,这一取向并不等同于历史研究。如后所述,历史研究以实证方法为主,事实上,除新闻史外的古代传播史很难书写,原因之一是资料匮乏,原因之二是传播活动与经济、政治、文艺等各种活动尚处于未分化状态,就是说,传播媒介尚处于不发达状态。也正因此,很难从古代传播活动中抽象出一般规律来指导当代传播实践,这不仅是对中国而言,对其他国家而言也是一样——何以印度、埃及等传承了古老文明的国家,并未见其有出色的传播学研究?道理就在这里。

在此,也需要破除一个“迷思”,即施拉姆的一段话:“(我们)看见中国长春的文化,和她悠久的传的艺术传统,总免不了会肃然起敬。……(这一传统)要是有一天能用来帮助西方人了解自己的工艺智识,增深我们在实验方面的体会,该是多么好的事。”⑦

他的这段话语想必是真诚的,并往往被理解为中国传统文化在传播学研究创新方面大有可为,但其实我们更应视之为“激励”,而非“证据”,因为,证据只能来自事实。当我们说中国传播实践或思想丰富时,泛泛而谈是可以的,如果认真起来,如通过比较世界其他主要文明或国家,试图证明何者更加丰富时,则不得不面对以下事实:

其一,文明古国各有千秋,难分伯仲,且大多盛极而衰;其二,宋朝以后的中国也命途多舛,文明虽未断绝,但日趋封闭、保守,传播制度与观念的变革、传播技术与媒介的发展也随之停滞,而被西方列强超越;其三,直到20世纪初,“德先生”和“赛先生”(即作为理论和实践创新前提的民主意识、科学观念)传入中国,才迎来了复兴的曙光。

综而言之,古代文明受到各种限制,不可能发展出成熟、系统的传播思想和先进、完备的传播技术,这是我们不能苛求古人的,因此,传统文化虽可作为当代学术的思想资源之一,但在探索普遍性(描述+解释)方面,不宜期望过高。或许,与历史研究结合而注重独特性(描摹+阐释),是一条可行的路径。

除了以上四种较多的取向之外,还有两种较少的取向,即:历史研究、思辨研究。

(五)历史取向

这一取向的研究,以实证方法,为实现理论目标,取建设立场,对传播的历史展开研究,可视之为另一种类型的实证研究。其研究重心是传播(媒介)的历史演变及其规律。

(六)思辨取向

如果说,历史研究已属不易,则思辨研究更是难上加难。这一取向的研究,以思辨方法,为实现理论目标,取建设立场,对传播的现实加以思考。其关键在于,如何克服“就事论事”的局限,达到“就事论理”的境界,可视之为处于批判研究另一端的“建设”研究。其研究重心是传播(媒介)的现实变动及其规律。

表1 中国大陆传播学研究的六种取向

总之,实证取向已成为当下中国大陆传播学研究的主流,这并非偶然,而是由学科特性(内因)和社会需求(外因)共同决定的必然走势。不言而喻,业务、批判、传统、历史、思辨等取向也都有各自的价值,形成了多元互补的生态,一道为学术繁荣和社会发展贡献了智慧和能量。

四、在惑与不惑的交替中前行

如果说,传播学研究的实证化实质是科学化,则与此并行的趋势还有本土化、国际化、整合化等。简论如下:

(一)本土化

无论实证还是其他取向,都以解决中国问题为主,在此意义上说,传播学的本土化很早就开始了,但学界关注的课题,究竟是否全面覆盖了那些紧迫、重要的领域?同时,我们在建构既有中国特色、又有普遍意义的理论方面,究竟做出了哪些具有创新性的贡献?还有待深入省思。

这里,有必要讨论一下,究竟何谓“创新”?又何谓“本土特色”?

在日常研究中,我们无不感到“创新”很难,其原因何在?一是后发态势导致,即前人把容易发现的规律都总结了,越到后来自然越难;二是学科特性使然,即传播学的主旨在于发现普遍性规律,而不在于表现特殊性个案。

通常,越是人文领域(更明显的是艺术领域),越容易创新,且部分学科兼有创作的技能和路径。如:以中国风景或人物为对象,写一首诗,或画一幅画,就获得了独特性和创新性(当然,作品的水平高低又当别论)。越是社会科学(更明显的是自然科学),则越难以创新,且无创作的技能和路径。如:以中国媒介或受众为对象,仅描述其如何活动,是构不成创新性成果的,只有在此基础上,给出解释,对已有观点、理论有所质疑、拓展(此即“部分创新”,相对容易,也是日常研究实践的主要功能),或更进一步,提出具有普遍性的新观点、新理论(此即“完全创新”,十分困难),才可称为创新。⑧

由此可知,这里不适用“越是本土的,越是世界的”之思路(它对人文科学是适用的),而适用“越是世界的,越是本土的”之逻辑。传播学固然诞生于美国,但其他国家的学者也做出了重要贡献,如加拿大的伊尼斯(又译英尼斯)、麦克卢汉,英国的威廉斯、霍尔,德国的诺曼等,但他们的学说,并不仅仅适用于加拿大、英国和德国,而大体适用于世界各国,具有普遍意义,惟其如此,其“世界性”的贡献才得到承认,同时,也就被打上“本土性”的印记——人们称之为加拿大的“多伦多学派”、英国的“文化研究学派”和德国的“传播效果研究典范”。

如此看来,所谓“本土特色”,可理解为包括以下三个层次(难度逐步提高)的要求:

1.以中国传播实际为研究对象

这是一个自然而然的过程。

2.得出的研究成果符合中国实际(仅有部分创新)

能有的放矢、切实地为中国传播事业服务。

3.得出的研究成果符合世界实际(不仅有部分创新,还实现了完全创新)

能创造出新颖、独到、超越前人的观点和理论,既为世界传播事业服务,又为世界传播学术增益。

迄今,在前两个层次上,我们已取得了一些成绩,在后一个层次上,还有待努力。

(二)国际化

由于传播学引自美国等发达国家,国际化或者说我们与世界各国同行之间的交流,自然一直如影随形,在此过程中,持续优化着本土研究的前沿性、规范性、原创性。不过,就学界的现状而言,仍多少存在着对其意义认识不足的问题(如视之为可有可无或无足轻重的权宜之计)。

事实上,国际化的实质在于:见贤思齐、追求卓越,我们惟有与国际同行展开同台竞争与合作,才能攀登学术高峰,建设名副其实的一流传播学科。为此,必须改变“井蛙观天”和“夜郎自大”的心态,始终坚持并不断加强与各国同行的积极互动,取长补短,合力发展。

(三)整合化

就整合化,或者说与其他学科、领域的对话而言,重要任务有三:

一是回应互联网时代的巨变,有效融合内部的三大分支(即大众传播、人际传播、组织传播)学科,进一步提升传播学的整体性、科学性、时代性;二是如上述及,正确处理传播学与外部的各个相关学科之间(交叉性与主体性、跨界性与创新性)的关系;三是大力推进学界与业界(不仅指狭义的媒介、传播或通信行业,还包括广义的各行各业)的交流、合作,通过理论与实际的密切联系,不仅实现学术创新的目标,而且体现服务社会的初衷。

综上所述,积四十年来的经验和教训,中国大陆传播学界的主要心得和努力方向大体可概括为:学术本位(目标)、实证多元(方法)、全球视野(对象)、人文情怀(立场)。

也可以这样表达,中国大陆传播学四十年来的主要变化如下:在学科目标层面,以引介性、应用型研究为主,转向以创新性、理论型研究为主;在研究方法层面,以思辨(其实大多是缺乏理论深度和经验确证的主观议论)为主转向以实证为主;在研究对象层面,从囿于本土(就本土言本土)转向兼容本土与世界(既以本土观照世界,也以世界观照本土);在学术立场层面,从偏重工具理性转向均衡价值理性与工具理性。这样一条道路,由于符合历史潮流、社会需要和学术规律,因而越走越宽,前景美好。

在结束此文时,我深深感到,“不惑”总是相对暂时的,“惑”则是长久存在的,或许,这就是学术的常态,也是学人的宿命,我们惟有在惑与不惑的交替中勇往直前!

注释:

① 我曾统计了一些相关数据(皆来自“中国知网”),包括:专业期刊论文年发表数,从近300篇(1979年)增为48,000多篇(2017年);专业期刊论文总被引率,从11%(1979—2007年,低于中国文科整体平均水准的20%)跃升至31%(2008—2013年)、43%(2014—2017年)。参见张国良、张巧雨:《中国传播学研究近况实证分析》,《现代传播》,2015年第9期,第27-33页。

② 张国良:《中国传播学40年:学科特性与发展历程》,《新闻大学》,2018年第5期,第36-44页;张国良:《再论传播学的学科特性》,《江淮论坛》,2019年第5期,第131-135页。

③ 祝建华:《从独家垄断到竞争性多头主导的传播学国际化市场结构》,《传播与社会学刊》,2019年(总)第50期,第198-200页。

④ 按此规则,如果一项研究的归属,只划分给一个学科,理当以“学科理论”为标准,但在学科交叉诚盛行的当下,一项研究往往被各个学科“共享”,此时可采取的方案为:凡符合“学科理论”标准(充分条件)者,可称“首属学科”,凡符合“研究对象”标准(必要条件)而不符合“学科理论”标准(充分条件)者,可称“次属学科”。不过,似有一个例外,即历史学,由于任何社会现象及学科都有其(连接现实的)历史,因此,两者理应并重,如传播史,既属于传播学,也属于历史学,可谓主次难分。

⑤ 陈汝东:《新兴修辞传播学》,北京大学出版社2011年版。其目录如下:第一章 修辞传播学;第二章 视觉修辞学;第三章 建筑修辞学;第四章 宗教修辞学;第五章 修辞伦理学;第六章 比较修辞学;第七章 公共修辞学。

⑥ 张国良、张巧雨:《中国传播学研究近况实证分析》,《现代传播》,2015年第9期,第30页。这两组数据皆为依据高被引率论文而得出的结果,研究方法相同,故可比较。需要说明,其中虽未区分传播学与新闻学,但近四十余年来,中国新闻学和传播学研究的主要理论和方法皆来自传播学,即,传统的新闻学研究已在很大程度上融入了“新闻传播学”研究,故可视之为相当于传播学研究的大致情况。

⑦ [美]施拉姆:《传媒、信息与人——传学概论》,余也鲁译述,中国展望出版社1985年版,第X-XI页。

⑧ 需要指出,我们对学科属性的理解,也切忌绝对化。在学科交叉盛行的背景下,一门社会科学学科如果与人文学科交叉,自然就有了人文(作为次属学科的)“面向”,反之亦然。如对于民族志传播研究或媒介人类学来说,“描摹”和“阐释”就成了其主要工作,因为它们归属的文化人类学,性质介于历史学、社会学之间,总的来说,更偏重人文性。一门学科的理想状态,应是:主干(首属学科)强健、枝叶(次属学科)繁茂。