国家与国际组织互动关系的“委托-代理”解释框架

2021-03-19张雪

张 雪

一、问题的提出

随着全球化的推进,国际组织在国际合作中的作用越发凸显,尽管这并未从根本上动摇大国竞争主导国际格局的趋势,但是主权国家尤其是大国与国际组织之间的频繁互动对国际关系所形成的影响越发重要。 进入21 世纪后,国际制度竞争逐渐成为大国竞争的主流形式,而国际组织则是国际制度竞争的新焦点与新领域。 近年来,围绕联合国(United Nations)、世界贸易组织(World Trade Organization)、世界卫生组织(World Health Organization)等全球主要政府间国际组织展开的话语权争夺越来越激烈。 显然,国际组织在国际体系中的功能、特性和角色已经发生了明显的变化,凸显出进一步探讨主权国家与国际组织之间互动逻辑与互动机制的必要性。 然而,长期以来主导国际组织研究的主流国际政治理论却无法提供适合的研究工具:在理想主义的视域下,国际组织是“普世性”价值的集中体现。 理想主义以国内政治为范本,希望在无政府状态的国际社会中建立由国际组织主导的国际政治秩序[1]。 这种承载着理想主义集体安全目标的“乌托邦式”设想,反映出一战后国际关系学者对和平的迫切追求。 然而,从国际联盟由创立到失败的整个过程就可以看出,国际组织尚不能在国际社会中发挥“中央政府”的作用。 现实主义理论认为,在国际社会的无政府状态下,结构控制国际主体的行为[2]。 而国际组织只是主权国家权力的附属,并不能成为影响国际关系的独立变量。 在现实主义庞大的理论体系中,“霸权稳定论”对国际组织的产生、功能和发展进行了比较完整的论述。 该理论认为,国际组织是在霸权国的主导下建立和维系的,其作用在于体现和维护霸权国家的利益及其所倡导的国际秩序,使霸权国家的偏好和利益更加合法化[3]。 对于大多数现实主义者来说,国际组织的自主性会将成员国的利益置于风险当中[4]。 因此,在现实主义的理论模型中,几乎没有为国际组织留下一席之地。 新自由主义与现实主义在国际政治的理论争辩中长期占有主导地位。 在涉及国际组织的议题上,新自由主义比现实主义更加积极。 新自由主义强调国际制度在国际政治特定领域的治理作用,认为国家可以通过国际组织、国际机制等规避现实主义所谓的国家间安全困境(security dilemma)。 需要指出的是,新自由主义在本体论上与现实主义存在通约性。 虽然新自由主义学者们普遍强调国际组织在解决国家合作的信息不对称、交易成本和产权缺失等问题上发挥着重要作用[5],但是却没有将国际组织作为独立变量,建构起国家与国际组织互动的理论框架。 有学者指出,新自由主义关注的是国际制度的形成、维系和衰落,而非国际组织本身,因此无法解释国际组织的自主性行为[6]。 面对传统国际政治理论对国际组织本体的忽视,以迈克尔·巴奈特(Michael Barnett)、 马萨·费丽莫(Martha Finnemore)等为代表的学者,尝试运用社会制度主义的研究工具打开国际组织的“黑匣子”。 他们将国际组织定义为国际官僚(International Bureaucrats),强调国际组织强大的自主性。 社会制度主义认为国际组织凭借自身的头衔拥有独立于其他主体的权威[7],不会机械地执行成员国交给它们的任务,而是有选择地推行那些符合组织文化和利益偏好的政策。 甚至有的时候,为了应对和避免新出现的威胁,国际组织会改变成立之初的使命和现行政策。 可以说,在承认国际组织的自主性上,社会制度主义比现有任何理论都要彻底,但是这一理论过于强调国际组织内部科层文化对其自身行为和外部环境的影响和塑造,反而忽视了国际组织与成员国之间的互动关系。实际上对于很多政府间国际组织来说,成员国(尤其是成员国中的大国)仍掌握着它们的预算和拨款、主要工作人员的选拔和晋升、组织章程的制定和修改等关键控制机制[8]。

总而言之,无论是传统国际政治理论还是社会制度主义理论,都没有很好地回答主权国家与国际组织互动的几个关键问题:国家是如何对国际组织施加控制与影响的? 国际组织又是如何应对来自成员国以及其他国际主体的外部压力的? 主权国家与国际组织的互动形态是否有规律可循? 又是哪些主要的变量影响着国家与国际组织的互动关系? 对于这些无可避免的问题,来自于经济学的“委托-代理”理论(Principal-Agent Theory)给出了相对完整的学理性解释。 但是,作为理性选择制度主义的中层理论,“委托-代理”理论常常被批指过于依赖非真实的基本假定,难以合理地描述和解释国际组织的自主性行为,这在一定程度上限制了国际组织学者对该理论的客观评价与运用。 实际上,从理论本身的科学成长问题出发[9],一个理论的生成最初往往是基于特定时空维度的传统和经验[10]而形成的知识谱系。 而这些暂时的、初步的猜想随着“问题情境”的变化,都会遇到解释不了的问题。 因此,我们对一个理论学派的评价不能以建立一个“放之四海皆有效”的理论为标准,而是应当关注理论本身是否可以通过科学地成长,增加可靠的经验内容,以适应实践中遇到的反例或新颖事实。 基于此,本文将遵循拉卡托斯“科学研究纲领方法论”的逻辑,尝试对“委托-代理”理论的知识结构以及在具体应用中理论本身的成长问题做系统的梳理,以期更客观全面地把握该理论不可通约的“硬核”与可变的“保护带”,从而预见该理论在解释国家与国际组织互动中的研究兴奋点,为促进大国竞争背景下中国与国际组织的良性互动提供借鉴。

二、从经济学到国际政治学:“委托-代理”理论的跨学科发展

从西方科学哲学发展的历史经验出发,认识和评价一个理论涉及两个核心命题:一个是“科学区分”问题;另一个是“科学成长”问题[11]。 前者主要是指如何系统地认识理论的知识结构,而后者则主要指如何从整体上把握理论的发展与成长。 这两个问题相互交叉和重叠,形成了诸多具有影响力的科学哲学结构观。 其中,匈牙利学者伊姆雷·拉卡托斯(Imre Lakatos)提出的“科学研究纲领方法论”(Methodology of Scientific Research Program, MSRP)提供了一种分析和评价特定理论的启发性规则。 针对“科学区分”问题,MSRP 将理论的知识结构称为“研究纲领”,认为研究纲领由一个不可变的“硬核”(hard core)和一个可变的保护带(protective belt)组成:硬核是研究纲领的核心,它由能够预见新颖事实且具有启发力的核心假定或命题构成。 围绕硬核的是由一系列辅助性假定(或理论)所组成的保护带。 当研究纲领遇到反驳或质疑时,保护带将首先接受检验,并进行适当的修正和调整,以避免硬核被否定。 针对“科学成长”问题,MSRP 认为判断一个理论是否在现有基础上得到了发展主要取决于研究纲领的保护带是否可以通过进步的问题转换(intra-program problem-shift)获得超余的经验内容,并能够在实践中不断得到验证[12]。 如果研究纲领的内容总是滞后于经验增长,或只能通过退后的问题转换被动地对新颖事实进行说明,那么它就是退步的[13]。

遵循拉卡托斯的“科学研究纲领方法论”,“委托-代理”理论建构研究纲领的早期探索始于对企业内部委托代理关系的研究。 在早期股份制公司中,因为股东人数众多,无法对公司进行直接管理,所以必须将经营权委托给特定的管理人员,使公司的所有权和经营权分离,委托代理关系由此产生并逐步拓展成为经济活动中最常见的现象。 经济学“委托-代理”理论的研究对象是经济活动中的各种委托代理关系,它依托经济学新制度主义(new institutionalism)再度兴起的重要背景,强调经济活动中各种正式/非正式制度对委托代理关系的影响。 具体来说,经济学“委托-代理”理论的两个核心命题定义了该理论的知识架构:(1)在委托代理关系中,委托人和代理人都是追求自身利益最大化的理性“经济人”。 委托人与代理人都希望能够在委托代理关系中实现自身利益的最大化。 这是西方经济学理性主义演变过程中逐渐形成的一个公理化、科学化立场和认知观[14],内在规约了“委托-代理”理论的特质和演进方向。 (2)股东与经理人之间存在着严重的信息不对称(information asymmetries)[15],委托人无法确切地知道代理人做了些什么以及他们是否会努力完成授权任务。 基于这个原因,在委托代理关系中很容易出现道德风险(moral hazard)与逆向选择(adverse selection)等问题[16]。 面对这些可能出现的代理问题,经济学“委托-代理”理论家们关注的主要是如何在委托人与代理人之间设计出最佳合同,通过有效的自我履行(self-enforcing)机制①自我履行(self-enforcing)是新制度经济学关系契约理论的重要特征之一,认为交易双方在契约关系中出现的问题可以通过合作和其他补偿性技术来处理,从而代替古典契约完全依靠法律保障的机制。,诱导、激励代理人努力工作[17],从而实现资源的最优配置以及授权效益的最大化。 相关的研究主要沿着两个路径展开:其一是通过简化变量的函数公式测算出委托人与代理人之间单次博弈的纳什均衡(Nash equilibrium);其二则是运用实证主义方法,试图建立更加复杂的代理模型(Principle-Agency model, PAM),并加入经验数据进行检验。

政治学研究对“委托-代理”理论的借鉴和运用有着深厚的理论渊源。 早在18 世纪,以“社会契约论”和“人民主权说”为代表的自然法学派学者们就曾提出,在政治生活中也普遍存在着某种意义上的契约关系[18]。 20 世纪初,马克思·韦伯(Max Weber)也在其经典论述中指出,政治本质上是一种契约关系[19]。 到了20 世纪80 年代,“委托-代理”理论作为一个正式的分析框架首先被运用到美国国会的相关研究当中,政治学意义上的“委托-代理”理论开始受到关注,并逐渐发展成为分析政府信用、政治交易等现象的主要理论工具[20]。 政治学“委托-代理”理论坚持了经济学“委托-代理”理论的基本研究逻辑,但不同的是,政治学“委托-代理”理论更加注重将委托代理问题内嵌于一系列制度背景条件当中,把历史、政治等要素联结起来去解释国内政治中委托人与代理人之间复杂的结构关系,因而在一定程度上弥补了经济学“委托-代理”理论在经验范围(empirical scope)上的狭隘性。

政治学“委托-代理”理论的成功运用给很多国际组织研究者提供了重要启发:一方面,国际组织的确可以被视为是具有实体地位的、执行成员国授权任务的代理方,双方依托国际组织的章程或宪章等契约文本建立起委托代理关系[21],且这种委托代理关系与国内政治中的委托代理关系在外部环境、关系模型以及存在的问题等方面都具有相似性。 另一方面,对于当时的国际组织研究者来讲,他们也的确没有从主流国际政治理论中找到合适的分析工具来解释国际组织在活动范围、自主性和功能上的可变性。 其中很大部分的原因是因为主流国际政治理论过于简单地概括了国际组织的性质,忽视了国际组织本身作为独立因果变量(independent casual variable),将会对成员国利益以及国际组织自身的功能产生怎样的影响。 而如果没有一个赋予国际组织本体论的研究工具,就无法解释“国际组织并非在任何情况下都被动执行成员国意志和命令”的经验论断[22]。 基于此,20 世纪90 年代末,随着第二波国际组织研究浪潮的兴起,一些从新自由制度主义阵营中分化出来的理性选择制度主义(rational choice institutionalism)学者们开始将政治学意义上的“委托-代理”理论引入欧盟问题中,形成了一些具有转折意义的作品[23],直接促进了“委托-代理”理论在国际组织相关议题中的应用与发展。 2002 年,戴伦·霍金斯(Darren G. Hawkins)、丹尼尔·尼尔森(Daniel L. Nielson)、戴维·莱克(David A.Lake)和迈克尔·蒂尔尼(Michael J. Tierney)四位学者以在美国犹他州召开的“授权国际组织”主题会议为基础,主编并出版了针对成员国与国际组织委托代理问题的著作《Delegation and Agency in International Organizations》[24],引起了巨大反响。 国内学者如刘宏松、汤蓓、张建宏、郑义炜、唐纲、韦进深等也运用“委托-代理”理论从不同视角分析国际组织的自主性等议题,形成诸多具有影响力的成果。 总而言之,“委托-代理”理论已经成为分析国际组织以及国家与国际组织关系等问题的一种新的政治方法,被广泛运用到国内外相关议题的研究当中。

三、“委托-代理”理论关于国家与国际组织互动的核心假定

“委托-代理”理论为研究国家与国际组织互动关系提供了理性主义视角,采用这一分析工具研究国际组织的学者认为,国家与国际组织之间的关系类似于委托代理关系:国家有条件地授权国际组织,使其为国家的利益行事。 双方的关系依托契约建立和维系,它规定着国家和国际组织之间的互动规则和方式。 在“委托-代理”研究纲领视阈下,国家与国际组织的互动围绕以下核心假定展开:

假定1:国家是理性的委托人

“委托-代理”理论认为在与国际组织的互动中,国家是有权决定、变更和撤销授权的理性委托方,它们创立或者加入一个国际组织的根本目的在于最大程度获取授权所带来的收益。在与国际组织的互动关系中,国家的理性主要表现在以下两个方面:

首先,在决定是否与国际组织建立委托代理关系上,国家是理性的。 国家将部分权力让渡给国际组织是权衡成本与收益的理性选择结果。 在国际社会中,国家实现自身利益的方式有很多种,它们既可以采取单边行动,也可以直接通过签订双边或多边协议与其他国家开展合作,授权一个国际组织并非唯一方式。 那么,国际组织可以为国家带来哪些收益呢? “委托-代理”理论认为:第一,国际组织比国家更具专业性(specialization);第二,国际组织可以在一定程度上解决国家在合作中可能出现的政策溢出效应(policy externalities)[25];第三,国际组织有助于缓解国家间合作的集体行动困境,促进国家间争端的解决;第四,国际组织有助于增加国家间合作的承诺可信性;第五,国际组织有助于一些国家(尤其是实力较强的国家)合法地构筑或锁定(lock-in)政策边界。

其次,在如何处理与国际组织的关系上,国家是自利的。 为了追求自身利益的最大化,国家需要约束国际组织的行为与偏好,并获取足够的信息以减少环境的不确定因素所带来的互动成本。 “委托-代理”理论认为,委托人可以通过有限的监督、奖惩策略以及激励机制(incentives)来约束代理人的行为。 从这个逻辑出发,国家会设计各种各样的控制机制,并通过信息和制度来监督和预测国际组织的行为,对采取不同策略的可能结果进行比较,以最大化自身利益为标准做出选择[26]。 在授权之初,成员国可以通过甄选机制(screening and selection procedure),谨慎地选择加入那些符合自身利益需求的国际组织,并决定对这些国际组织的授权方式和授权程度。 当国家将自己的资源部分让渡给国际组织后,成员国还可以采取“警察巡逻式监督”(police patrol oversight)或火警报警式监督(fire alarms oversight) 机制①“警察巡逻式监督”和“火警式监督”这一对概念是美国政治学家马修·麦克宾斯(Mathew D.McCubbins)与托马斯·施瓦茨(Thomas Schwartz)于20 世纪80 年代提出的概念。 参见:Mathew McCubbins, Thomas Schwartz, Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols versus Fire Alarms, Congress:Structure and Policy, edited by Mathew McCubbins and Terry Sullivan, New York: Cambridge University Press,1987, pp.409—425。对国际组织的活动进行监督。 前者主要指成员国通过实地考察、直接询问、质问、举行听证会等方式积极主动地审查国际组织的行为,欧盟根据《单一欧洲法案》设立的监管委员会就是采取这种方式直接评估和纠正欧盟的违约行为的;后者则主要指成员国通过建立一套规则、程序以及非正式机制,赋予国际组织之外的第三方一定的权利,使他(它)们可以审查、检举、揭发国际组织的行为。例如,如果欧盟的行为影响到公民的利益,公民可以直接向欧洲法院起诉。 此外,国家还可以运用制衡和奖惩机制向国际组织施压,例如通过授权一个以上彼此有重叠职能的国际组织,利用它们之间的竞争关系,获得更多更好的信息[27]。 再如一些成员国还会以控制国际组织经费和预算的方式来确保它们的行动在成员国所希望的范围内进行。 最后,成员国通常会保留撤销或修改授权作为其他控制机制难以奏效的兜底措施。

假定2:国际组织是理性的代理人

在“委托-代理”理论视域下的国际组织是拥有自主性(autonomy)的理性代理人,它们既不是成员国操控以实现其目标的被动工具,也不是天生的合作推进器,而是具有独立于成员国偏好的自利主体[28]。 “委托-代理”理论认为,为了使国际组织能够顺利履行它们的职责,并减少成员国的监督成本,成员国会授予国际组织一定的自由裁量权(discretion),允许它们在一定范围内按照特定的规则自主行动。 这种自由裁量权给国际组织扩展其自主性提供了空间和可能。 因为,作为理性代理人,国际组织最优先和最重要的关切并非实现成员国的利益,而是追求自身生存与发展利益的最大化。 但这并不意味着国际组织一经成立就完全不受成员国的控制。 实际上,根据“委托-代理”理论的观点,国际组织的自主性取决于成员国对国际组织控制机制的有效性和可信度[29]。 而在现实中,国际组织在多数情况下也的确都会受到成员国的影响和制约。 尤其是那些实力强大的国家往往掌握着关乎国际组织生存利益的主动权(如财政预算决定权、关键职位的任免权)。 只不过,一旦国际组织获得了实质性的授权,不再为生存担忧,那么它们就会利用自身的自主性,逐渐在互动过程中释放独立于成员国的利益偏好[30],甚至可能违背国际组织成立时的初衷并对成员国的利益造成损害。 这种现象在国际社会中并不少见。 比如,在1994 年发生的震惊世界的卢旺达种族大屠杀中,联合国在长达一百天的时间里并没有采取任何行动反对或阻止这场悲剧的发展,即便联合国明明可以做到。 1996 年联合国又在伊拉克“石油换粮食”(Oil for Food)项目中爆出了腐败丑闻,联合国的部分官员被指参与并利用该项目谋取高额私利。 显然,联合国的这些行为已然偏离了组织成立时的初衷和运行的宗旨。 不仅如此,一些国际组织在特定议题上明确超越成员国的授权范围甚至反过来影响和塑造成员国的偏好与行为已经成为了普遍现象。 例如在乌拉圭回合谈判中,世界贸易组织在遭到主要成员国反对的情况下,允许非政府组织参与谈判。 在1999 年“欧共体石棉案”(the Asbesto Case)中,世贸组织的上诉机构(Appellate Body)正式接受了来自非政府组织的“法庭之友陈述”(Amicus Curiae Brief),并在此后颁布《补充程序规则》承认非国家行为体在争端解决程序中的主体资格[31]。

总而言之,对于“委托-代理”理论而言,国际组织在成立后并不总是按照成员国批准的方式行事,它们有意愿也有能力在成员国控制的范围外行动。 所以,国家与国际组织互动关系的变化不仅取决于国家的行为,在一些特定的情况下,互动关系可能会更加依赖于国际组织自身的偏好、功能和行为[32]。

假定3:成员国与国际组织之间存在信息的不对称

“委托-代理”理论认为,主权国家在授权成立/加入特定国际组织之后,无法完全知晓或掌握国际组织行动的所有情况,使得国际组织具备信息优势,导致成员国与国际组织之间出现不同程度的信息不对称。 这一方面是因为,在国际社会中,主权的边界和信息的跨国性使单一国家搜集和获取大量准确、高质量公共信息的能力捉襟见肘。 尽管国家可以设计出各种预测、监督和控制国际组织的机制,加大对信息系统(information system)的投入,以减少它们之间的信息不对称,但这些都需要国家付出高昂的成本。 而作为理性的委托人,国家不会希望授权成本高于授权收益,这也就意味着国家与国际组织之间的信息不对称是不可避免的。 另一方面,国际组织作为理性代理人会利用各种可能的条件最大化自身利益,而信息优势则是国际组织增强自主性的必要条件。 如果成员国知晓某些信息后将有损于国际组织自身的利益,那么国际组织就会竭尽所能地隐匿相关的信息。 因此,对于国家来说,授权国际组织在带来额外收益的同时,也会带来一定的“副作用”[33]。 然而需要说明的是,这种信息不对称并不会必然导致授权的失败,从国家与国际组织的互动层面来讲,信息不对称的程度越强,成员国的监督成本就越高。 在这种情况下,成员国往往需要根据授权结果的可测量性(outcome measurability),以及对授权风险排斥(risk aversion)的成本,选择与国际组织的契约类型。 在授权结果可预测性较大的时候,成员国会越倾向于同国际组织订立结果导向型合同(outcome-based contract),反之则更倾向于订立行为导向型合同(behavior-based contract)[34]。 从“委托-代理”理论的逻辑出发,不同国家与不同国际组织之间的互动关系是不同的,而即便是同一国家与国际组织的互动关系也是不断变化。 这种变化性和差异性主要取决于双方以各自利益为目标的博弈结果,简单来说就是国际组织是否有能力将独立的偏好转化为实在的权力。 当成员国与国际组织之间的授权契约是一种行为导向型合同,且成员国对国际组织的控制机制能够发挥效用的时候,国际组织的行为将更加符合成员国的预期和偏好。

四、“委托-代理”理论在国际组织研究中的知识与经验拓展

客观地讲,在解释国家与国际组织的互动机理方面,“委托-代理”理论具有不可替代的学理效用。 但不可否认的是,如果机械地将制度经济学或者政治学意义上的“委托-代理”模型直接套用在分析国家与国际组织的互动关系上,那么这些高度简化的因果机制与认知结构将难以充分容纳现实世界中国家与国际组织复杂的互动实践。 应对研究中出现的理论和经验“反常”,“委托-代理”理论通过几次重要的问题转换,拓展了研究纲领“保护带”中的经验内容,实现了理论本身的进步与发展:

第一,引入“集体委托人”(collective principals)模型。 用来解释国际组织成员国之间的偏好异质性(preference heterogeneity)对国家与国际组织互动产生的深刻影响。 在众多“委托-代理”模型中,按照委托人数量的标准进行划分,大致可分为单委托人模型和多主体委托人(multiple-principals)模型。 政治学“委托-代理”理论的部分研究者在多主体委托人模型的基础上引入了“集体委托人”概念[35],认为集体委托人模型更能反映出选民和政府、立法者与政党领袖之间的真实关系。 因为在这些情况下,委托方内部需要先达成统一意见,才能够作为一个整体与代理人建立契约关系。 这恰好符合成员国授权国际组织的情况。

在一个国际组织中,所有的成员国构成一个整体,成员国对国际组织的授权以及任何其他影响互动关系的集体行动都需要成员国内部按照约定规则达成一致。 但是,由于每个成员国的实力、立场和利益需求都不可能完全相同,所以,在众多成员国组成的集体委托人内部存在着不同程度的偏好异质性。 偏好异质性程度会直接影响成员国内部谈判的成本与集体行动的稳定性[36]。 偏好异质性越强,成员国之间就越难灵活地对国际组织施加有效控制。 在实践中,当成员国的意见难以达成一致时,那些实力较强的国家通常会选择跳过国际组织单独行动,如2003 年美国绕开联合国发动伊拉克战争。 当然,成员国在集体决策中表达和追求自身偏好的能力与他们在成员国体系中的结构位置有关。 如果成员国内部能够维持一个相对稳定的权力结构,那么就能够在很大程度上克服这种偏好异质性,促进集体委托人决策与行动的一致,进而强化成员国对国际组织的控制[37]。 例如在北大西洋公约组织(North Atlantic Treaty Organization)中,美国拥有军事实力的绝对优势,且成员国中大部分是美国的传统安全盟友或紧密安全伙伴。 因此,北约成员国之间形成了较为稳定的、由美国所主导的安全结构,这种结构有效缓解了北约内部成员国之间的偏好异质性,使成员国能够对北约进行持续的有效控制。

第二,提出“复杂代理人”(complex agent)的概念。 打开国际组织的“黑匣子”,观察到国际组织是由具有不同利益取向的各种集体所组成的广义代理人。 持复杂代理人观点的学者认为,在国际组织内部,存在着:(1)由全体成员国代表组成的机构,如成员国大会(Contracting Parties)、部长会议(Ministerial Meetings)等。 这些机构通常是国际组织名义上的最高权力机构,它们表达所有成员国的利益与诉求,有权决定对国际组织的事前(ex ante)与事后(ex post)控制机制。 (2)为成员国或部分成员国集团利益服务的主体,统称“准委托人”( Proximate Principals,PPs)[38]。 这些准委托人在成员国与国际组织关系中发挥着重要作用,因为他们既可以被视为是国际组织的组成部分,作为代理人执行成员国授权的各种日常事务;同时还身兼成员国代言人的角色,从成员国那里获得充分的支持,具体地实施对国际组织的控制与监督。(3)由总干事、国际组织内部各种国际公务员与其他工作人员所组成的狭义上的代理人。 从复杂代理人的观点出发,国际组织内部的各机构之间并非都是代表所有成员国利益的统一整体,还有一部分实际上是被部分国家代表所组成的小利益集团所把控的。 在成员国主导型国际组织(member-driven organization)①与“成员国主导型”国际组织相对的是“行政首长主导型”国际组织,后者主要是指国际组织内部的行政长官具有更高的影响国际组织政策的能力。中,这些国家的代表甚至有可能长期担任着国际组织关键机构的高级职位,通过各种非正式规则在国际组织的实际运行中传达宗主国的利益偏好,充当宗主国与本组织和各部委之间的“过滤器”[39],进而满足部分成员国集团在国际组织中的主要利益诉求[40]。 例如,冷战期间,北约内部主要军事机构的负责人几乎均由美国的代表担任。 冷战结束后,尽管这些机构进行了大规模精简与调整,但美国依旧对欧洲盟军司令部和大西洋盟军司令部这两个关键的军事指挥机构掌握着主要的控制权。 这使得美国具备了影响北约组织政策导向的实质能力。 无论是1999 年以美国为首的北约成员国在未经联合国安理会授权的情况下擅自对南联盟实施军事行动,插手干涉科索沃危机,还是2018 年4 月,北约秘书长对美、英、法三国打击叙利亚的军事行动表示明确支持[41],都体现出主要成员国在北约决策机构中的纵横捭阖。

第三,在国家与国际组织之间建构了一个由多重委托代理关系相互作用而成的“授权链”(delegation chain),突显出国家与国际组织“委托-代理”关系模型(PA framework)与传统经济学“委托-代理”模型以及政治学“委托-代理”模型之间的差异性。

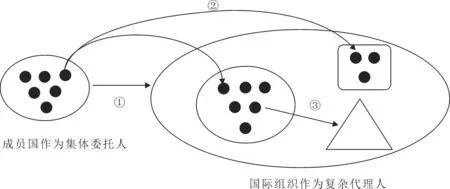

图1 成员国与国际组织的“委托-代理”模型[42]

这一观点强调,国家与国际组织之间的“委托-代理”模型要远比其他“委托-代理”模型复杂得多,因为在集体委托人(成员国作为一个整体)与复杂代理人(国际组织作为一个整体)的委托代理关系(见图1 中的①)之中,实际上内嵌着很多错综复杂的次委托代理关系:一是成员国(sovereign principals)与国际组织内为该成员国利益服务的准委托人(PPs)之间的委托代理关系(见图1 中的②)。 不同成员国之间出于彼此利益的分歧,会借助它们在国际组织中的准委托人们推动各自的国际议程,保障对政策利益的所有权[43]。 为达到目的,成员国向这些准委托人提供权力与资源,同时,还会监督和控制这些准委托人,从而在一些涉及本国利益的事项上影响准委托人的决策与行动。 但需要指出的是,准委托人是否能够具备影响国际组织政策的行政权力以及他们可以参与哪些环节并施加影响在很大程度上取决于他们从成员国那里所获资源的多寡。 因此,那些实力强大的成员国往往可以有效克服传统“委托-代理”模型中委托方与代理方之间的信息不对称,在国际组织中拥有更多可以发挥作用的准委托人。 当然,这些准委托人是否能够凌驾于成员国集体意志之上,还需要考察国际组织本身的制度设计等因素。二是成员国的准委托人与国际组织秘书处、总干事以及其他工作人员(狭义上的代理人)之间的委托代理关系(见图1 中的③)。 尽管有关国际组织制度设计的主要问题都是由成员国集体决定的,但在实践中,对国际组织的日常监督和管理工作却是由成员国的准委托人具体实施的。 成员国利用各种监督机制向准委托人表明对国际组织相关议题的偏好。 但是,准委托人的双重身份也决定了他们享有与成员国利益无关的自主性,作为国际组织的一部分,他们也希望能够吸纳更多资源、扩充组织规模、提升在组织中的地位。 从这个意义上讲,成员国对准委托人的控制以及准委托人对秘书处及其下属机构的控制都将直接影响成员国与国际组织之间的信息不对称程度,进而决定国际组织的自主性程度。

五、结论

经过这几次重要的问题转换,“委托-代理”理论不仅扩充了其在解释主权国家与国际组织互动问题上的可靠知识和经验内容,使其可以更好地适应国家与国际组织互动中的复杂事实、回应竞争性理论的挑战,同时,也为理解国际组织的政策导向与行为特征创造了交叉学科的新切入点。 在国家与国际组织复杂的“委托-代理”模型下,国际组织的行为与政策偏好将综合取决于成员国、成员国在国际组织内部的代表、国际组织的秘书处和行政首长等主要行为体在国际组织的决策过程中处于什么位置以及能够施加多大影响。 尽管实践中,“委托-代理”研究纲领仍面临着众多难题与“反例”,但相关的观点至少可以为我们更全面地认识国际组织,提升我国在国际组织中的影响力与话语权带来以下启示:

首先,国际组织是一种内部结构纷繁复杂、各方利益交织博弈的国际行为主体。 我们需要以一种动态、系统的视角审视和预测特定国际组织的行动。 其次,成员国在国际组织中的准委托人是成员国向国际组织施加影响的关键媒介。 因此,未来我国深度参与国际组织,提升在世界主要国际组织中话语权的重要一环就是加强对国际组织人才的培养和输送机制研究,让更多优秀的中国公民进入国际组织工作,并担任要职。 此外,在各方围绕联合国与现有国际多边机制的博弈日渐升温的背景下,中国不但要擅长在现有国际组织体系中按照既定的规则竞争,还应强化对国际组织的创设能力,成为新竞赛规则的重要制定者和主导者,进而在国际组织的制度设计中提升中国对国际组织的政策影响力。