分层管理在急性脑梗死早期康复护理中的应用

2021-03-19翁淑静张梅来青

翁淑静 张梅 来青

卒中是导致人类致残致死的主要疾病之一,急性缺血性卒中约占全部卒中的80%[1],其高致残率严重影响一个家庭的生活以及带来沉重的经济负担。而脑梗死造成肢体瘫痪的原因是锥体束的受损,下运动神经元失去控制[2],早期康复训练能促进脑梗死后内源性神经干细胞的增殖[3],其参与卒中损伤的神经保护作用[4]。目前急性脑梗死后的早期康复护理缺乏系统的管理方案,各级医疗机构主要依赖于护理人员的宣教及康复科的床边康复。因受限于康复人员的缺乏,临床中一般床边康复的时间限制于15~20 min 左右,平均需要在5 天后开始。护理人员流动性大,康复知识水平参差不齐,临床上的指导宣教亦无规范化统一。科学合理的管理模式,人员层次结构配置可直接影响工作效率[5],因此,以分层管理模式在急性脑梗死早期康复护理中的应用来探讨其成效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 基本资料 所有观察对象符合准入标准:全国第四届脑血管会议脑血管疾病分类及诊断标准的脑梗死患者;肢体功能障碍,肌力≤4 级者;生命体征稳定48 h 者;愿意签署知情告知书者。排除标准:严重认知障碍者;合并有其他系统的严重疾病患者;有精神病史者;不能完成后期追踪观察。随机选取2018 年5 月至2019 年3 月入院的39 例急性脑梗死的患者,进行分组,其中2018 年5 月至9 月患者设为对照组,共19 例,男10 例,女9 例,年龄43~73 岁;2018 年9 月至2019 年3 月患者设为观察组,共20 例,男12 例,女8 例,年龄43~70 岁。两组基本资料差异无统计学意义,见表1。

表1 两组基本资料比较(±s)

表1 两组基本资料比较(±s)

组别 n 男 女 年龄(岁)观察组 20 10 9 63.21±10.97对照组 19 12 8 60.70±8.05 P 值 0.75 0.42

1.2 方法 对照组患者按照脑梗死的诊疗常规进行早期康复护理,包括抗痉挛的体位摆放、被动训练方法、主动运动的方法、坐位平衡训练、站立平衡训练等,护理人员以常规的工作方式在日常护理中视患者病情需求给予指导。2019 年1 月开始对18 位全科护理人员开展分层管理计划,观察组患者在分层管理基础上进行早期康复训练指导,具体方法如下:(1)确定分层管理下早期康复护理项目负责人,为护士长和高级责任护士,共2 位。主要负责对全科护理人员进行理论及操作知识培训、考核、检查。利用护士会议进行授课,项目开展前及中期进行理论及操作考核。病房内各宣教资料的统一悬挂,并设计患者及护士的查检表。(2)根据工龄、职称、考核成绩进行选拔,对全科护理人员进行分级,共分3级。N3 级:小组组长,共3 位,职称为主管护师,工龄>10年,考核成绩>85 分。负责对小组成员的实际指导、宣教方式方法的跟踪,根据查检表,每星期对小组成员的指导情况和病患的康复训练情况进行检查填写,≥3 次。其中包括小组成员对患者的当面宣教内容,指出具体的问题,以及更合适的宣教方法,以期家属及病患更好的接受及理解;患者的康复训练次数、频率,护理人员的宣教次数、时机等。N2 级:小组成员,每个组别分设2 位,共6 位,工龄>3 年护师或护士,考核成绩>80 分。负责对组内病患及家属的具体康复内容的宣教。N1 级:刚入职1 年内护士,考核成绩>70 分,工龄≤3 年,共7 位,负责日常的基础护理及各班职责下的康复护理落实。各班护理人员在完成本班职责基础上,进行各层级的康复护理计划,由项目负责人在日常查房时询问患者的康复训练情况和护理人员的宣教状况,每星期对查检表进行总结,对问题进行梳理,反馈和改进。(3)病区内的患者对应指定各小组负责,N1、N2 级负责日常康复训练方法的宣教,N3 级对相应病患进行检查,如有问题及时补充,项目负责人对整个病区内项目执行情况进行检查,分析和总结。

1.3 评价指标 (1)日常生活活动能力:所有观察对象在住院期间进行早期康复护理宣教,包括手法、动作锻炼时间及方法,观察组按以上方法进行分层管理,在入院时及干预1 个月后采用BI 指数,以如厕、穿衣、进食、洗澡、行走、上下楼等10 项活动作为评判指标进行评定。(2)理论操作培训:项目开展前及理论操作培训后各进行考试。考核以100 分制,理论考核要点包括早期康复的时机、原则,各体位的摆放关键点等;操作评分标准包括卧位时肢体的摆放标准,桥式运动方法,Bobath 握手锻炼的方法,坐位时的肢体摆放标准等。(3)护理服务满意度:对照组及观察组在出院时各进行服务态度调查,分别设立满意、一般满意、不满意三个级别。(4)康复知识宣教的满意度。对照组及观察组在出院时各进行康复宣教满意度调查,分别设立满意、一般满意、不满意三个级别。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0 统计软件。计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料采用χ2检验,等级资料采用秩和检验,以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 日常生活活动能力 见表2。

表2 两组入院时与1个月后BI指数比较(±s)

表2 两组入院时与1个月后BI指数比较(±s)

组别 n 入院时 1 个月后观察组 20 6.75±14.98 48.75±27.71对照组 19 6.05±12.86 31.05±18.15 t 值 0.16 2.37 P 值 0.88 0.02

2.2 护理人员的理论操作培训成绩 成绩在培训后[(91.75±7.63)分]明显高于培训前[(81.81±10.81)分],两组差异有统计学意义(P<0.05)。

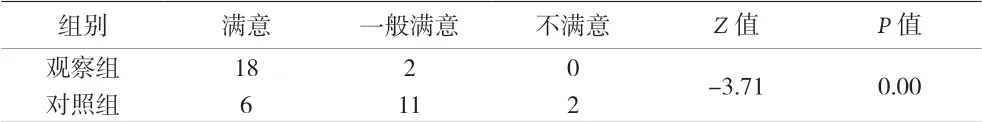

2.3 护理服务满意度 见表3。

表3 护理服务满意度(n)

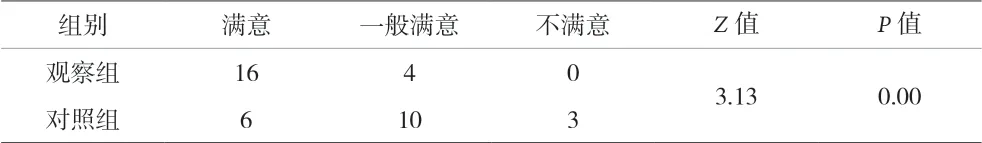

2.4 康复知识宣教的满意度 见表4。

表4 康复知识宣教的满意度(n)

3 讨论

目前急性脑梗死的早期康复护理面临着一些挑战:急性脑梗死内科治疗时间较长,病情重,行动不便;康复治疗师人员较少,不能满足床边康复的需求;内科多注重药物治疗,对康复训练指导较少;护理人员流动性大,对康复训练的知识缺乏等。针对以上问题,以系统的管理方案对患者的康复训练进行指导,无需进行场地的更换,也充分发挥了护理人员的能动性,填补了康复治疗师空缺的部分职能,同时对护理人员进行系统的培训,达到了同质化的需求。

本资料与袁莉等[6]的研究结果一致,其数据差异可能是急性脑梗死程度较重,考虑可能是病例选取及病情状况的差异导致。早期康复训练能帮助提高患者的日常生活能力水平,对于神经修复及再生具有重大意义。以分层管理的方式对早期康复训练计划进行管理,使得患者在入院后,能及时得到康复训练的指导,护理人员的宣教不足能及时补充,患者的训练计划及时被关注,使得整个过程能有效的落实、执行,能更有效提高患者的日常生活能力水平。

分层管理的方案,建立了护士队伍的能级结构,让高能级带动低能级,互相学习,让各级护理工作者达到了共同提高的目的,充分发挥各级护士作用的同时也提高了护理服务质量[7],相同人员配备下,获得最佳效果。

在临床实践中,探讨和利用有效的管理理论,更好提高护理的效率,不仅是管理者的任务,也是一线护理人的工作。分层管理与急性脑梗死早期康复护理的结合,不仅有效的提高患者的日常生活能力水平,也提高了护理人员的康复知识水平,在日常护理中给予患者更多专业指导与沟通,取得了更大的信任,从而也更易在服务态度上拿到高分,为建立和谐的医疗环境贡献更多的力量。

本资料的局限性在于样本量及考查指标少,期待更大样本量的研究来佐证,并且主要以一级康复为基础,未来需要探讨一二三级延续的康复护理模式的更大收益。目前我国的护理人员康复知识水平差距大,也期待更专业的机构进行统一培训和考核。