基于居民满意度的生态宜居城市评价研究

——以株洲市为例

2021-03-18谭书佳

谭书佳

(湖南工业大学城市与环境学院,株洲 412007)

引言

“生态城市”和“宜居城市”的概念自19世纪末西方工业革命引发的城市环境危机问题而兴起“田园城市”运动以来,先后由1971年的“人与生物圈(MAB)”计划与1996年的联合国第二次人类居住区大会提出[1-2],生态宜居城市则是生态城市与宜居城市内涵的结合。随着中国城镇化转型与城市建设日益革新,城市高质量发展与否的评价标准,已逐渐从城市化率机械式的提升,转变为城市是否还在延续高环境污染与高资源消耗的旧有发展模式,居民生活满意度与幸福感是否得到了提升。2015年12月20日,中央城市工作会议强调,要“建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市”。“提高城市发展的宜居性”被提到一个新的高度。2020年11月3日,中共十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,再次指出要“推进以人为核心的新型城镇化”,“坚持把实现好、维护好、发展好广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点”[3],进一步深化城镇化推进应围绕人的需求而展开的思想,不断改善居民的居住环境,创造舒适的生活与游憩空间,促进社区和谐发展,居民健康、幸福地生活。

目前,国外方面,发达国家因率先完成工业化,进入社会经济高速发展阶段,较早暴露出城市发展与环境可持续之间的矛盾,因此发达国家学者对城市生态环境质量与宜居性的研究起步也较早,近年来的研究则更多转向人类福祉、资源安全等方面[4-5]。而大量正在经历着快速城市化的发展中国家的学者则开始对本国城市的生态性和宜居度进行思考,如Arpan运用因子分析法和OLR模型,研究了印度加尔各答城市群的生态宜居性潜力[6];Elsawy以埃及亚历山大城艾尔阿塔林地区为例,评估了街道社区的生态宜居性[7];Ghasemi借助GIS软件,通过标准差椭圆法,测算了伊朗德黑兰市22个区的生态宜居度[8];Oscar Nigro等以阿根廷城市为例,构建了基于城市性与多元性、自然与再创造、工作机会、成本效率4个维度的指标体系,测算居民满意度指数[9]。

国内方面,各界学者对生态宜居城市的研究成果也较为丰硕。一方面,研究角度多样:包括土地利用[10-11]、污染治理[12]、社区建设[13-14]等;另一方面,研究方法丰富:包括因子分析法[15]、层次分析法(AHP)[16-17]、风玫瑰图法[17]、熵值赋权法[18]、物元分析法[18,19]、灰色关联度法[20]等。总体而言,国内外对生态宜居城市的研究从早期关注城市居住环境,转为同时关注居住与社会环境,居民能否平等享有城市生活、参与城市建设也成为城市良性发展新的关注点。但是,现有研究多从政府视角出发,依赖政府公布的统计年鉴数据来评价城市的生态宜居建设程度[15,17-19],虽然可保障真实性,但缺少较为灵活的评价指标,且并不能反映居民的主观感受,评价结果可能高于实际情况。

基于此,本文旨在建立一项从居民视角出发的城市生态宜居评价与建设研究体系,着重考虑居民对于城市居住的主观感受。通过设计问卷调查以及回收数据分析等实证研究,分析影响居民对于城市满意度评价的主要因素,剖析各影响因素间的相互关系,探索建设生态宜居城市的必要条件和相关措施,从而为进一步改善城市人居环境提供可行性建议。

株洲作为新中国成立初期国家重点发展的老工业城市,生态环境曾一度遭到较大破坏。但近年来,株洲积极响应国家号召,按照以现代工业文明为特征的生态宜居城市的发展定位构建城市发展格局,取得了较为突出的成果。因此,以株洲为研究对象,评价城市生态宜居建设现状,探索城市生态宜居发展路径,对面临以产业结构调整升级和城市更新改造为重点的同类老工业城市发展建设有一定的借鉴意义。

1 研究设计

1.1 研究区域概况

株洲是伴随中国现代化建设而发展起来的城市。作为老牌工业城市,在改革开放后的城市化进程中,城市经济发展与资源环境的矛盾一度较为突显。但近年来,重污染企业陆续关停、搬迁,产业结构升级改造,政府深入实施交通通畅、城市绿荫、旧城提质、碧水蓝天、公共设施配套等行动,株洲逐渐发展成为融山、水、桥、城于一体,环境优美,生态宜居的城市,成功创建“全国文明城市”“全国水生态文明城市”“国家园林城市”“中国十大最具投资价值城市”,获得“中国人居环境范例奖”,被誉为“湖南省最干净城市”,被评选为“改革开放40年来经济发展最成功的40个城市”之一[21]。

1.2 问卷设计

遵循系统全面性、科学导向性、可操作性与以人为本等原则,参考国内外学者的城市生态宜居性评价指标,借鉴城市居民满意度感知维度构成[22-26],结合株洲市特点设计问卷。内容围绕居民对城市的生态宜居诉求,分为两部分:一部分是人口学变量,如性别、年龄、职业、文化程度、家庭构成、月收入等;另一部分是衡量生态宜居城市的指标内容,涵盖人居经济、社会保障、基础设施、生态环境、城市文化、政府政策6个维度,24个细分指标(图1)。按照5等级李克特量表法,将细分指标转化为相应问题,如“您对株洲市住房价格水平满意吗?”。回答设5个选项,从低到高分别是非常不满意、不满意、一般、满意和非常满意。此外,加入城市归属感与自豪感2个问题,以期从情感方面更准确地把握居民心中的城市生态宜居水平。

图1 生态宜居城市评价指标

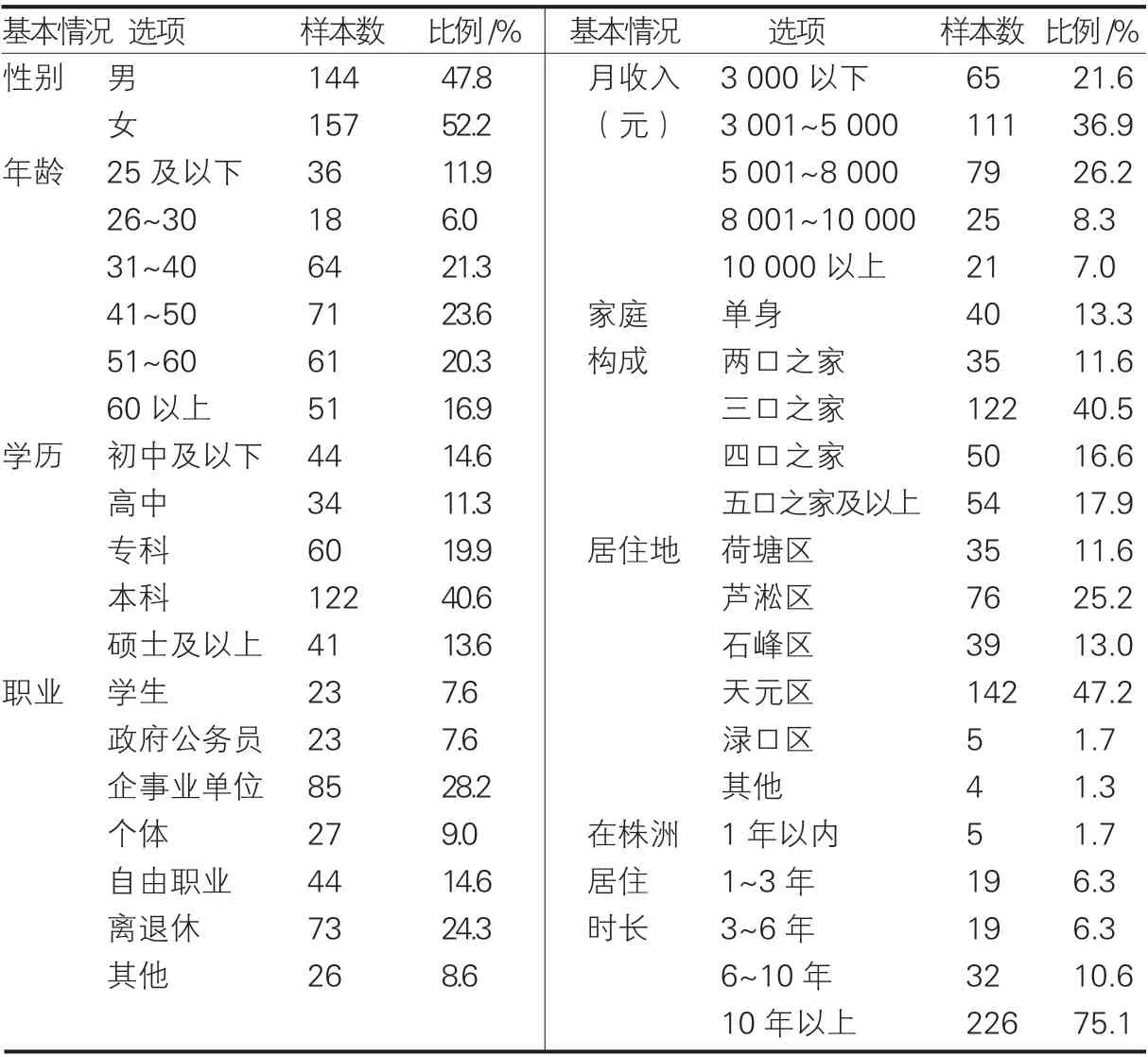

1.3 数据来源与处理

以株洲市居民为研究对象,采取问卷调查与访问相结合的方式,于2020年9月9日至13日,在株洲市人流聚集地,如中心广场、沿江风光带、神农公园、神农湖公园,随机抽样发放问卷,共发放问卷320份,回收有效问卷301份,有效率为94.06%。样本详细构成(表1)显示,被调查者包含了不同社会经济属性类型的居民。样本分布较平均,整体上具有较好的代表性。

2 实证分析

2.1 居民满意度探索性因子分析

整理回收的调查问卷数据,采用因子分析法对各生态宜居指标进行数理分析,揭示株洲市居民对城市生态宜居满意度的主观评价,以反映城市生态宜居建设的总体水平。

因子分析是用降维的方法将关系错综复杂的变量综合为少数几个因子,以再现原始变量与因子之间的相互关系,探讨多个能够直接测量并具有一定相关性的实测指标,如何受少数几个内在独立因子的支配。

在进行因子分析前,先对影响居民满意度的24个变量做KMO和Bartlett球形检验。根据统计学家Kaiser给出的标准,当KMO>0.9时,做因子分析的效果最理想[27]。本研究得到KMO检验值为0.938,各变量之间的相关程度无大差异,Bartlett球形检验近似卡方值为4 037.827,自由度值为276,显著性值为0.000,小于0.05,因此拒绝Bartlett球形检验的零假设,各个变量指标间取值有关,样本适合做因子分析。

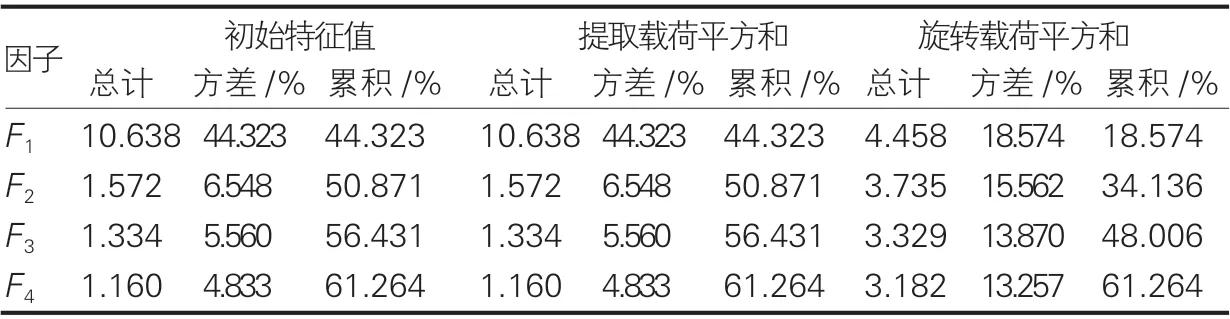

进行方差分析,获得因子提取的结果(表2)。结果表明:前4个因子的特征根均>1,且经过方差最大法进行因子旋转后,累计方差贡献率为61.264%。而第5个因子的特征根为0.874<1,表明该因子的解释力度不如直接引入原变量,故只需提取前4个因子。按照方差贡献率大小,设这4个因子分别为F1、F2、F3、F4。

结果显示,主因子F1的方差贡献率为18.574%,在“公众参与、政策熟悉情况、文化演出次数与品质、历史遗迹保护、相关部门服务意识、自主创业环境、可持续发展”上因子载荷系数高,这些事项涉及市民与城市宣传部门、文化部门之间的互动,反映市民在城市政策及文化活动中的参与水平,命名为“城市参与”。主因子F2的方差贡献率为15.562%,在“居住区绿化、基础设施、垃圾堆弃处理、空气质量、工业污染、管理服务”上载荷较大,这些事项主要涉及居住小区内及周边环境状况,命名为“人居环境”。主因子F3的方差贡献率为13.870%,在“社会治安、邻里关系、教育资源、医疗资源、交通出行、城市规划”上载荷较大,这些事项涉及城市对居民的各项设施保障与服务保障,命名为“城市保障”。主因子F4的方差贡献率为13.257%,在“住房价格、物价上涨速度、日常消费水平、工资增长速度”上载荷较大,这些事项涉及城市经济生活状况,命名为“人居经济”。

表1 调查样本构成

表2 因子分析后因子提取结果

2.2 居民经济社会属性对各因子满意度的差异分析

首先,按照一定逻辑顺序将被访居民社会经济属性特征进行量化(表3),再对各属性量化值与4个生态宜居满意度因子包含变量的均值及居民归属感程度进行差异性分析(表4),结果显示,年龄、学历与居住时长对各因子满意度存在显著差异。对归属感与各因子满意度进行相关性检验(表5),结果显示二者存在显著负相关。

(1)年龄属性。不同年龄层的居民对城市的人居经济、城市保障、人居环境及城市参与满意度有显著差异(表6),总体满意度均值曲线呈“W”型(图2)。25岁以下与60岁以上居民对各因子满意度均值显著高于其他年龄层。26—30岁与51—60岁居民对各因子满意度最低。31—40岁居民的归属感最强。

(2)学历属性。不同受教育程度的居民对城市保障、人居环境及归属感的满意度有显著差异(表7),总体满意度均值曲线呈“V”型(图2)。初中及以下学历居民对城市保障、人居经济满意度均值显著高于高中、专科学历居民。高中、专科学历居民对各因子满意度最低,与年龄层满意度的差异性基本吻合。高学历居民的归属感最强。

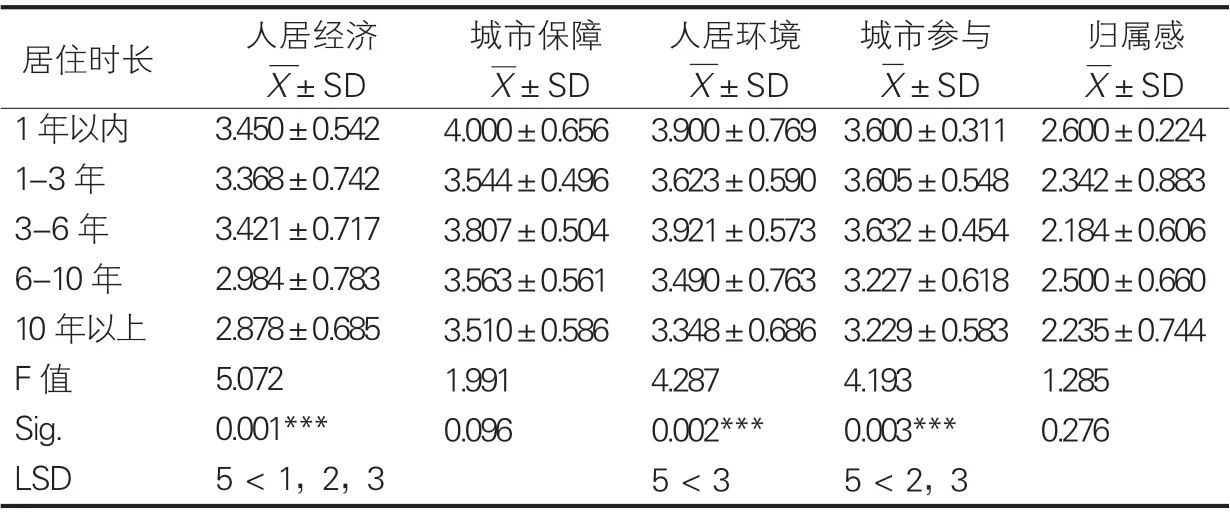

(3)居住时长属性。不同居住时长的居民对城市人居经济、人居环境和社会参与的满意度存在显著差异(表8),总体满意度均值曲线呈长尾“反N”型(图2)。在株洲市居住10年以上的居民对各个因子满意度均值显著低于居住时长较短的居民。居住时长为3—6年的居民对人居经济、人居环境与城市参与的满意度最高。居住1年以内及6—10年的居民归属感最强。

上述分析可见,不同居民的社会经济属性对城市各项指标的满意程度及对城市的归属感存在明显差异,表明居民的社会经济属性是影响城市生态宜居满意度评价的重要因素之一。

表3 居民社会经济属性数据量化标准表

表4 居民社会经济属性对各因子满意度的差异性分析

表5 归属感和各因子满意度的相关性检验

表6 不同年龄对各因子满意度的单因素方差分析及事后检验

表7 不同学历对各因子满意度的单因素方差分析及事后检验

2.3 城市生态宜居满意度评分

为计算株洲市居民对城市生态宜居性的整体满意程度,将5等级李克特量表的1—5分依次赋值40、55、70、85、100[24],利用各因子方差贡献率在总因子方差贡献率中的占比作为权重,为各因子的客观评分赋权,建立线性加权综合评价模型:

由此,计算出株洲市的生态宜居满意度综合评分(表9)。用同样的方法,计算株洲市4个主城区:荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区(因渌口区与其他地区样本量太小,故不计入分析)生态宜居满意度评分(表10)。

根据上述指标体系综合评价计算及分类,参考国内外相关综合指数等级分类,适当调整并划分出一个五级城市宜居程度标准:得分≥90分的表示生态宜居满意度很高,90>得分≥75说明生态宜居满意度较高,75>得分≥60说明生态宜居满意度一般,60>得分≥45说明生态宜居满意度较低,得分<45说明宜居满意度很低[28]。由上文研究得出的株洲市生态宜居满意度评价总得分为74.57,居民整体满意度为一般,偏较高。

芦淞区生态宜居得分排名第一,总分为75.75,说明该区整体建设合理,居民的满意度较高。天元区得分74.12,排名第二;石峰区得分73.73,排名第三;荷塘区得分72.92,排名第四。说明这3个区居民满意度一般。究其原因,芦淞区为株洲最早的中心市区,经济发展速度快,建有大汉希尔顿悦中心、王府井、平和堂等多个商圈,极大丰富了居民消费。且沿湘江一侧不断改建升级的沿江风光带、休闲公园等,充分满足了居民的游憩需求。居民对房价、物价及收入满意程度均较高。但芦淞区人民在文化氛围与政府参与方面的满意程度要低于其他3个区,说明还有一些不尽如人意的地方,需要加以改善。荷塘区得分最低,其人居环境是硬伤,在访问过程中不少荷塘区居民抱怨因小区建设早,设施多有老化,且缺乏有效管理,导致居住环境质量偏低。

图2 年龄、学历、居住时长的总体满意度均值曲线

表8 不同居住时长对各因子满意度的单因素方差分析及事后检验

表9 生态宜居城市评价指标得分表

表10 4个主城区生态宜居评价得分表

3 结论与建议

3.1 研究结论

本研究以株洲市居民生态宜居满意度问卷调查数据为基础,通过探索性因子分析、方差分析和相关性分析等方法,研究影响居民满意度的因素及影响程度,测算株洲市及各主城区的生态宜居满意度评分,探讨在以人为核心的新型城镇化背景下,居民对城市生态宜居满意度的情况,得出以下结论。

第一,城市内涵与品质建设已成为城市发展最重要的标志。研究结果表明,当前评价城市生态宜居与否最重要的指标已经从城市经济指标、基础设施建设水平等让位于城市文化、政府服务与公众参与,体现了市民的需求已由对社会物质层面上的较低需求转为对文化精神层面的较高需求。想要提高居民对城市生态宜居的满意度,不仅需要完善基础设施与生态环境建设,更要通过各种渠道和方法提升城市精神文明建设,强化居民的城市归属感,使居民的自我价值在城市中得到实现,从而获得更高层次的满足。

第二,居民社会经济属性差异对满意度评价存在显著差异。研究结果表明,不同年龄、学历和居住时长的居民对城市生态宜居因子的满意度存在显著差异,满意度均值曲线分别呈“W”型、“V”型和长尾“反N”型,满意度与归属感呈显著负相关。25岁及以下居民和60岁及以上居民对各因子满意度显著高于其他年龄层居民,但归属感和自豪感并不强烈。高中、专科学历居民以及在城市生活10年以上的市民对各因子满意度偏低,表明这部分市民对家乡的发展有更高的期待,而城市在各方面的建设水平还没有完全满足人民对日益增长的美好生活的向往。居民活动空间的不足及经济生活上面临的压力值得关注。31—40岁、在株洲居住6—10年的硕士及以上学历市民对城市的归属感较高。

第三,株洲市总体宜居满意度水平一般。其中,人居经济满意度最低。对物价上涨速度与工资增长速度的不满意率分别达到了32.9%和35.9%,反映了居民感受到近年来物价水平上涨速度较快,而工资收入上涨幅度相对较小,日常消费水平与房价水平满意度均为一般。城市参与方面满意度较低,对政府出台的相关民生政策熟悉情况与相关部门服务意识、办事效率的不满意率分别为15.6%和13.3%,反映出虽然居民参与意愿较强,但实际参与度不高,参与渠道偏少,在参与过程中也存在相关部门服务意识薄弱等问题。人居环境方面,对小区垃圾堆弃处理情况及工业生活噪声污染情况满意度较低,特别是一些老旧小区,卫生状况有待改善,噪声污染问题不容小觑。城市保障方面满意度相对最高,除公共医疗、教育资源不满意率分别为18.3%和13.3%之外,其余指标不满意率均低于10.0%,表明城市医疗资源与教育资源相对较少,城市应加大医疗与教育投入,满足居民医疗保障与教育保障需求。对4个主城区分别测算生态宜居评分,其中芦淞区排名第一,天元区排名第二,石峰区排名第三,荷塘区排名第四,分值差距主要体现在人居经济与人居环境因子上,排名靠后区域居民收入总体水平偏低,在基础设施建设、生态环境建设等方面存在问题。

3.2 政策建议

对城市生态宜居满意度的评价是一项复杂的任务,测量指标包含多方面因素,这些因素相互作用,缺一不可,共同影响城市建设的质量与内涵。提升城市生态宜居度,就是要以政府的推动和支持为主导,深入到各个细分因素中,扬长避短,具体提出以下建议。

第一,提高收入,控制物价房价,增强居民幸福感。株洲较早具有了一定的产业基础和经济发展水平,但工资收入水平偏低,加上房价近年来一路看涨,造成居民产生较为明显的不满情绪。因此,一方面,政府应与时俱进,不断调整、优化产业结构,不断提高高新技术人才的收入水平,优化创业环境,使株洲真正成为人才宜居、乐居之地;另一方面,政府应活跃、规范现有劳动就业市场,给普通居民提供更多的就业和发展机会,多渠道、多方面增加居民收入。此外,株洲还应出台相应措施,防止房价过快、过多上涨,同时,加大廉租住房、经济适用房和安居房建设力度、供应比例,对特殊困难居民实施住房、实物或货币补贴,切实提高株洲生态宜居城市的幸福感。

第二,加强基础设施建设,完善社会保障体系,提升生态宜居城市功能。基础设施因素和社会保障因素两者一“硬”一“软”,是建设生态宜居城市的重要支撑。株洲应继续大力推进城市基础设施建设,如加快智能轨道建设,推进长株潭城市轨道建设等。积极探索新的社区建设形态,营造良好的社区邻里氛围,维护社会治安稳定,保证社区居民充分、平等地享有公共医疗与教育等资源,不断完善社会保障制度,稳步提升社会保障水平,进一步提升生态宜居城市功能。

第三,强化城市品牌建设,鼓励公众参与,提高居民城市归属感。城市品牌是一个城市的核心竞争力,一个有特色的城市更能吸引并留住人才。株洲应倡导在区域、社区等各层面开展多种有株洲本地文化特色的公益活动、文化活动等,为市民创造团结互助、文明和谐且文化特色鲜明的城市社区氛围,增强居民自豪感与归属感。同时,拓宽公众参与的渠道,构建多层次交流平台,提倡公众参与城市和社区建设的重大决策活动,广泛征求社会各界意见,及时解答群众关心的热点问题,使城市规划、建设和管理更加民主化和透明化。特别是在有关民生问题方面,要确保群众的知情权,不仅能提高市民对决策工作的满意度,还能拉近政府部门与人民群众之间的距离,最大限度地维护和保障人民群众的切身利益。

在研究过程中发现城市满意度与归属感呈显著负相关,但囿于本研究缺乏对归属感维度的深层解构而无法准确解释这一现象,未来可建立归属感评价指标模型以期对该问题进行更深入的研究、探析。