大厂,围城

2021-03-17孟佳丽

孟佳丽

早上九点半到晚上十点,十二个半小时,是夏歌每天在工位上的时间。

夏歌在一家互联网大厂做运营,长期的业务指标和短期的活动项目交替着填充了她每天的工作内容。公司的要求是员工每天工作满9个工时,但大量工作还是让她不得不付出更多时间。

不规律的饮食和作息、久坐的不良习惯让夏歌在入职两个月后就胖了10斤,头和肩颈时常疼痛。下班到家后,她总会先在床上瘫一个小时,什么也不想,疲惫感让她提不起兴趣做任何事,即使周末不用加班她也不愿意出门,甚至不愿意打开房间的灯,她已经习惯了在昏暗的环境里独处。

情绪到达不稳定的顶点时,夏歌会没有缘由地坐在工位上哭,“事情太多,会想为什么还有这么多事情要做?我已经从早上起来干到现在,结果发现还有这么多活。”

薪资是夏歌唯一满意的。和同龄人相比,才工作一年多的她已经拿到高出同龄人两倍的薪酬,但因工作强度过大且缺乏创造性,夏歌还是做好了离职的打算。下一份工作,光鲜的大厂不会再进入她的选项。

在计划经济时代,大厂是劳动密集型产业的产物,工人就像机器一样,身处流水线上的一环,每日通过重复密集的劳动保障大厂的日常运作。而放在互联网时代,因为同样具有体量大、人数多、劳动密集等特点,这一领域的头部公司已经成为新时代语境下的“大厂”。

最近一次的舆论发酵将大厂拼多多推向了舆论中心。在1月接连发生“多多买菜员工猝死”和“拼多多员工跳楼自杀”事件后,1月10日,一位微博ID为“王太虚”的拼多多前员工在发布的视频里讲述了自己在拼多多的工作经历,以及自己因将同事被抬上救护车的画面发到社交平台而被公司辞退的过 程。

“300个工时”“饱和”“变质的饭菜”“排队的厕所”以及对员工的“監控”……15分钟的视频,信息量很大,他向外界描述了一个熟悉又陌生的拼多多。

而在脉脉“职言”这样的频道里,不光是拼多多,你还能窥探到一个更大的真实而残忍的互联网世界:

“25岁,工作一年,某大厂日常加班10 -10 -6,体检后已有:1.过敏性鼻炎(公司空气太……)2.前列腺钙化灶(久坐憋尿)3.甲状腺良性肿瘤(作息不规律,吃得不健康)。”这条动态下的热评是“你这个在互联网算健康身体”。

“腾讯PCG,才入职几个月,现在这份工作心太累,有点轻度抑郁,工作压得喘不过气,睡眠很差,感觉自己能力特别差,完全没了自信。”

匿名“职言”每天都在更新,文字之下,充斥着新一代互联网从业者的焦虑、抑郁和不安。

简单心理发布的《2020大众心理健康洞察报告》显示,有64.16%的职场人感到“焦虑”,50.89%的人在工作中感到“无意义”,49.9%的人缺乏目标,40%有情绪低落抑郁的表现。

这些数字里不乏大厂员工,他们是被精心挑选过的一群人,有着高学历、漂亮的履历和出色的能力,在他们的职业轨迹里,大厂无疑是亮丽的一笔,意味着丰厚的薪资、自身价值的提升,也可以成为未来有力的职业跳板。当他们怀抱热忱、理想和年轻的资本坐上这艘飞驰的列车后,等待他们的,是无止尽的加班、被挤压的个人空间、被消耗的身体机能,以及负重的心理状态。

这样的选择到底值不值得?放弃要付出多少成本?只有在真正放松下来的时刻,他们的脑中才有时间浮现这些问题。有人因此早早下了车,有人还在这样反复的计算中不敢进退。就像我们一位采访对象林原所说,只有当他们离开了这个激烈的“世界”,他们才有可能真正关注自己,“这时候他们才能谈起自己的精神健康,因为在大厂的环境下,是没有人愿意倾听和理解这些的,只有彻底逃离大厂,才会对过去的遭遇有一个深刻的反思。”

为什么年轻人都爱大厂?

在校招期间,夏歌同时拿到了几家公司的offer,经过斟酌她最终选择了一家国内大厂。“我一直不是个安于现状的人,就想去这些做出成绩的公司看看到底是什么样。”媒体的实习经历让夏歌在工作中或多或少地接触过一些互联网公司,也让她对大厂心生向往。和许多涌进互联网大厂的年轻人一样,除了高薪,夏歌更希望能在大平台做出成绩、实现自我价值。

从海外留学归国的唐静从一开始就把互联网公司作为第一选择。去年暑期回国时,她也毫不犹豫选择了一家国内一线大厂实习,原因很简单,这段实习对于今后的求职无疑是个加分项,同时也能提前熟悉国内互联网公司的大环境。

互联网大厂的职场价值不可否认,镶金的工作经验、高于其他行业的薪资、成为行业领跑者的价值感,都是吸引年轻人的原因。

因此即便“996”“过劳”等话题屡屡成为焦点,即便总能在各平台上看到互联网人的控诉和抱怨,真正选择离开的,只是少数,“一是国内一个大厂就垄断了非常多的互联网资源,有可能你对口的业务范围已经被几个大厂垄断,你根本没得选择;二是从现实来看,高薪和稳定的收入还是很多人的第一选择。”在国外从事互联网广告工作的林原告诉《第一财经》杂志,她身边就存在很多想要离开大厂却不敢离开的例 子。

高收入始终是极大的诱惑。社会的贫富差距引发人们对跨越阶层的欲望,同时消费主义时代下人们持续高涨的消费需求,以及不断上涨的城市生活成本都在推动整个社会对于高收入的追求。

“互联网公司更倾向于向人们传达‘替代效应而非‘收入效应,这就是为什么薪资提高的同时,人们的工作时间更长。”中国传媒大学经济学教授于晗解释道,“假如你以前每小时挣50元,现在每小时挣100元,‘收入效应强调的是你只需要工作一半时间,就能获得相同收入;而‘替代效应则强调,你少工作1小时,就损失50元。”在社会发展的现阶段,对于高收入的追求逼着大多数职场人,尤其是初入社会的年轻人,选择延长工时来获得更多收入,大厂无疑是能让他们实现快速积累财富的一条重要途径。

你觉得工作给你带来哪些心理方面的困扰?

数据来源:简单心理《2020大众心理健康洞察报告》

被大厂制度裹挟的公司人

技术的发展让我们的生活和工作变得更加高效与便捷,也同时加快了企业运转速度。市场高速迭代,要跟上变化,抓住先机,在企业设立的大目标背后,是压在无数互联网人肩上的KPI重担,加班成了看似合理且唯一的办法。

唐静在大厂两个多月的实习几乎都在加班中度过。身为一名用户运营,她的主要工作是拉新、促活和留存,但在基本的工作版块里,常常穿插着各种各样具有时效性的项目。日常事务和项目期内赶不完的任务让她不得不延长工作时间—除此之外毫无办法。

两个多月的时间,唐静的下班时间基本都在晚上10点到12点之间,一天平均工作12个小时。虽然住处离公司不远,每次她到家洗漱完倒在床上时,都已是第二天。这种时候再累她都舍不得睡,因为一天里只有这么点碎片时间属于自己。在公司,人就像个陀螺一样不停旋转,只有回到家,才有种怎么一天就这么过完了的真实感。

这个时候她会看看一天的新闻,会去各个微信群里“爬爬楼”,通常都是几百条未读,但很多时候即使看完她也跟不上趟,“我并不知道他们在说什么,这让我有种与世界脱节的感觉。”

熬夜到两点几乎成了唐静的习惯,困到拿不住手机而直接被砸脸的“惨剧”经常发生。然后是六个半小时的睡眠时间,八点半左右唐静会起床上班,确保自己能在九点出门。对她来说,一天之内真正的休息也就睡觉的那6个多小时。

到了公司,能不能午休、能休息多久,往往取决于她当天有多少事要做,办公室外的一排按摩椅是供员工小憩的地方,它们和行军床一起,给员工见缝插针地补眠。

睡袋、行军床、躺椅几乎是大厂的标配,这些仅供短暂休憩的简陋设备映射的,是长期不合理的工作时长。压力自上而下,每个人都被捆绑在一套管理机制之中。

林原因为工作的原因,长期和国内互联网大厂打交道,她发现,大厂几乎都习惯于把项目时间压缩得非常紧,“有些项目甚至只给3天就要完成,基本不给乙方更宽松的时间,很多国外的乙方会因为这种在时间上无理的期待,主动拒绝合作,但大厂内部的员工没有这个选择权。”更短的生产周期让大厂人不得不连轴转。

OKR是国内互联网大厂最喜欢用的考核制度,流行于硅谷互联网大公司,它和原先我们所知道的KPI是两种截然不同的管理手段。如果说KPI是为了让每个人都能清楚自己要完成什么,那么OKR更倾向于让员工去创造一些什么。因此在Google,OKR是不与绩效挂钩的,因为一旦和绩效挂钩,人人都会去追逐着做完眼前事,而创造需要有更大的挑战性。不过落地到国内公司后,OKR变了样。

相对于国外互联网公司以半年甚至一年为周期的考核方式,國内大厂会将OKR的时间缩短到一或两个月。以字节跳动为例,他们内部采取的就是双月对齐,即每两个月定一次OKR。与此同时,OKR也成了大厂内部绩效考核的一项指标,据曾经在字节跳动工作过的员工称,领导对员工的绩效评定会与OKR完成情况直接挂钩,“一般不会要求你100%完成,如果100%完成,领导会觉得你这个OKR定得太低,一般完成率在50%到80%都是可以的。”这已经成了员工都心知肚明的应对方式。不过,该员工也表示,就算只完成OKR的50%,工作量也往往超出了日常工时可承受的范围。

夏歌在进入公司不久之后,就发现这和她想象中的大厂并不一样,“我们并不是在创造,绝大多数时间,我们只是在执行。”夏歌日常参与开会讨论的机会比较少,她的工作往往是在leader对齐目标项目并细化之后,做日常推进。“这是一个非常长期和连贯的事情,每个阶段都有迭代,当一个阶段结束还在复盘时,下一个阶段就紧跟着来了。指标和项目在推着你走,节奏快得喘气的时间都没有,像车轮一样一直往前滚,而我们并没有什么时间去沉淀和消化。”

在这个长期“负重奔跑”的过程中,管理者承受着巨大的压力,他们不得不转化一套话术来“教育”下属,或许也是在说服自己。唐静记得自己的leader经常说的话:光有高效率是不行的,还得努力。潜台词就是即使你高效完成了工作,总还有更多事等着你去做,要有个努力的态度,这就是加班的意义。

被击溃的身体,和内心

为了维持高强度高效率的运转,激进的管理方式在大厂时常出现,职场PUA更是普遍。

曾在一家大厂外包公司负责产品审核的成茜就认为自己长期被领导PUA。入职不过几个月,她就被上级提拔成一些独立项目的负责人,“那时候我什么都敢接,有时甚至是一些和我岗位不对口的工作,那两三个月里,我在公司通宵10次以上。我还以为自己被寄予厚望。”

但后来她发现上级的期望值她永远无法达到。随着她入职时间越来越长,上级对她的要求也越来越高,员工的一个小纰漏,或者和甲方对接的小差错,无论会不会对公司造成损失,都由成茜承担,方式就是用薪资抵扣,以及接受领导的批评。她所在的公司办公环境很狭窄,所有同事都处在同一片空间,领导常常在自己的办公室里拍着桌子骂她,门外所有人都能听见。

对你来说,健康代表着什么?

数据来源:丁香医生《2021国民健康洞察报告》

巨大的精神压力加上长期的作息不规律,在离职前的最后几个月,成茜出现了严重的生理应激反应,每天中午1点她负责的部门要开一个例会,半小时后散会,再重新投入工作之前她会去卫生间吐一次或者拉肚子,规律得像上班打卡一样。医生诊断出来她有胃食管反流,建议减少工作量,但这样的医嘱成茜根本没有条件遵守。

从2019年的11月到2020年8月离职前的大半年里,成茜跑了不下10次医院急诊,症状都很类似,心跳过快,呼吸急促,时常眩晕,每次医生都开差不多的药,但下次她还是一样往医院 跑。

情绪崩溃是常有的事,做审核的大半年里,成茜基本每周崩溃一次,整个人不受控制地大哭,“好多时候你不知道自己在哭什么,但就是止不住。”

即便走出公司,公司人依然无法彻底摆脱工作的束缚。手机和办公通讯软件模糊了公司人生活和工作的界限,挤压工作之外的时间成了常态,甚至影响了公司人的精神健康。

让林原印象很深的一位前客户,就因为无时无刻不在响的手机,产生了严重的焦虑症状,“一听到手机振动,即使没有看到内容,她整个人都会高度紧张,会出汗,也会心跳加速。”

处在崩溃边缘的时候,她会让家人把手機藏起来。有一次她把手机放在工位上,然后躲在厕所睡了15分钟。这样的状态持续了一年左右,她去看了精神科医生,医生告诉她焦虑源是工作,并且让她远离所有屏幕,但这样的建议却让她无路可退,她没办法完全不看消息,最后只能是控制看屏幕的次数,以及每次看消息的时间。

林原口中的这位客户是某大厂的项目总监,已经在公司工作了10年。即使在一个层级并不低的位置上,她还是要面临巨大的压力和焦虑。

夏歌觉得大厂的工作经历带给她最可怕的变化,是让她失去了表达欲。“在固定工位上一坐就是十几个小时,和同事们在工作之外没有多余的交流,也不用对外接触,整个人的语言功能是退化的。”除了不爱说话之外,高强度的工作也常常让她的情绪处在失控边缘,“这份工作带给我的是封闭,封闭之下,高强度的工作节奏会让人暴躁,甚至对整个世界都充满恶意。”

是否会成为下一个“富士康”?

即便高强度的加班,大厂人依然很难换来一个安稳的未来。截至2020年年底,阿里巴巴集团的员工人数超过25万;同一年,字节跳动的员工人数也从6万涨到了10万。即便如此,每年依然有数以百万计的理工科毕业生踏入社会,在供大于求的情况下,互联网大厂正在享受巨大的工程师红利,员工的话语权则愈发式微。

这样的竞争压力催生了激烈的“内卷”,使得身在其中的公司人不得不承受“过劳”的压力和伤害,同时催生了“996”“007”“11116”这些具有时代色彩的工作机制。

内卷也同样出现在公司内部。“赛马机制”是互联网公司最爱用的内部创新激励机制,同一个目标由不同项目组去完成,形成内部竞争,最后优胜劣汰。这种机制曾经孵化出了微信、王者荣耀这样的王牌产品,但在一些部门,这种机制也随着激烈的内部竞争而变了形。一位认证为字节跳动员工的网友在脉脉平台上留言道:“上面就知道出产品方案、出报告、压工期,为了上线而上线,各个产品老板不干活就天天抢地盘。”这种现象在互联网行业并不少见,也是赛马机制的隐形弊端:每个项目各自为营,抢占资源,把一种良性竞争变成内部矛盾。

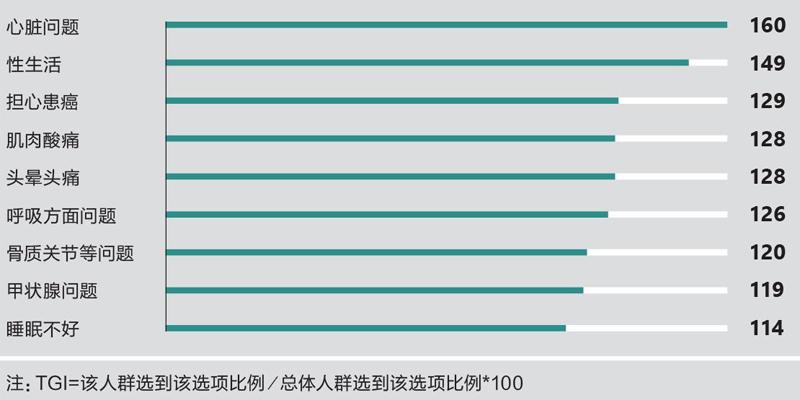

工作12小时以上人群显著高于其他人群的健康困扰(TGI)

数据来源:丁香医生《2021国民健康洞察报告》

最近一年,你会担心自己猝死吗?

数据来源:丁香医生《2021国民健康洞察报告》

员工之间的互相评定、上下级的相互打分一旦落实不当,也会造成无意义的内卷。一位大厂HR向我们透露,公司内部的360度评估其实很主观,“大家不会按照标准一条条打分,一是受同事关系影响,二是大家都有点表演性,就是在同事面前要表现得比较努力。”这种表现欲靠的是主动加班,以及工作量的攀比。

近期,百度公开了一项关于“员工工作状态预测”的技术专利,该专利可以自动对每个时间段内的组织适配性做抽取,并能实时分析和预测员工行为。该消息一出,被网友诟病是在利用大数据监测员工,百度予以否认。然而,公司通过技术手段监工的现象早已屡见不鲜。

技术在进步,效率在提升,大厂人的工作幸福感却在倒退:创造变得不再重要、每天做着琐碎重复的工作、无时无刻不在上级的管控和监测之下、工作量与薪资牢牢挂钩,以及对随时可能被取代的担忧—这样看起来,大厂越来越像过去的富士康。

甚至连工作环境都带着工厂的密集和拥挤。“大家座位挨得很近,灯光很暗,天花板很低,整个通风条件不是很好,要么就是很热,因为人多,要么就是很冷,因为公司要省钱,空调要省着开。吃饭的时候,不带食堂的公司都是在一个定点统一分发盒饭,员工需要排队领盒饭,然后回来,坐在工位上吃,或坐在走廊过道里。”林原用“悲凉”来形容参观这些大厂的感受。

如果在历史上追溯,每一次的技术革命总是伴随着这样的现象,从1980年代到本世纪初,“过劳”早已在信息技术革命走在前列的日本成为热词。之后,中国也站在了新一轮技术变更的潮头,“过劳”被“996”“内卷”这些新说法替代,实质上,只是又一次重复了历史的轨迹。

“我们处在又一次技术革命的阶段,数字经济革命把产业、机构的生产方式都给改变了,与以往两次工业革命唯一不同的就是,这次我们站在浪尖上。”于晗表示,“技术革命时期,劳动往往会带来巨大价值,伴随着资本对劳动最大限度的利用。”

如何打破这样的现状,就如同如何抵御内卷一样,似乎是我们社会在现阶段无法解答的问题,但至少在不幸事件接踵而至的当下,我们做到了解决问题的第一步:发现问题。