陡峭地形隧道“晚出洞”施工探讨

2021-03-17曹林祥王非凡袁青

曹林祥,王非凡,袁青

(1.中交二航局文马高速TJ-1标项目经理部,云南 文山 663000; 2.中交第二航务工程局有限公司)

1 工程概况

土司城隧道位于云南省文山州柳井彝族乡东部,设计为双幅分离式隧道,隧道最大开挖半径6.55 m,掌子面开挖面积115 m2,全长1 205 m,最大埋深166 m。隧道洞身围岩主要为灰岩,出口位于山体斜坡中下部,左线隧道自然斜坡坡度约53°,右线隧道自然斜坡坡度约37°。隧道出口段岩体主要为中风化灰岩,根据洞口岩体体积节理数的统计结合钻探成果,体节理Jv=16.5条/m3,出口段岩体一般,完整性系数Kv=0.43,根据实际开挖揭示出来的围岩显示岩体完整性较好。洞口地面与地形成直角直交出洞,无地形偏压,主要围岩为泥盆系上统革当组灰岩。

2 施工方案优化

2.1 原施工方案

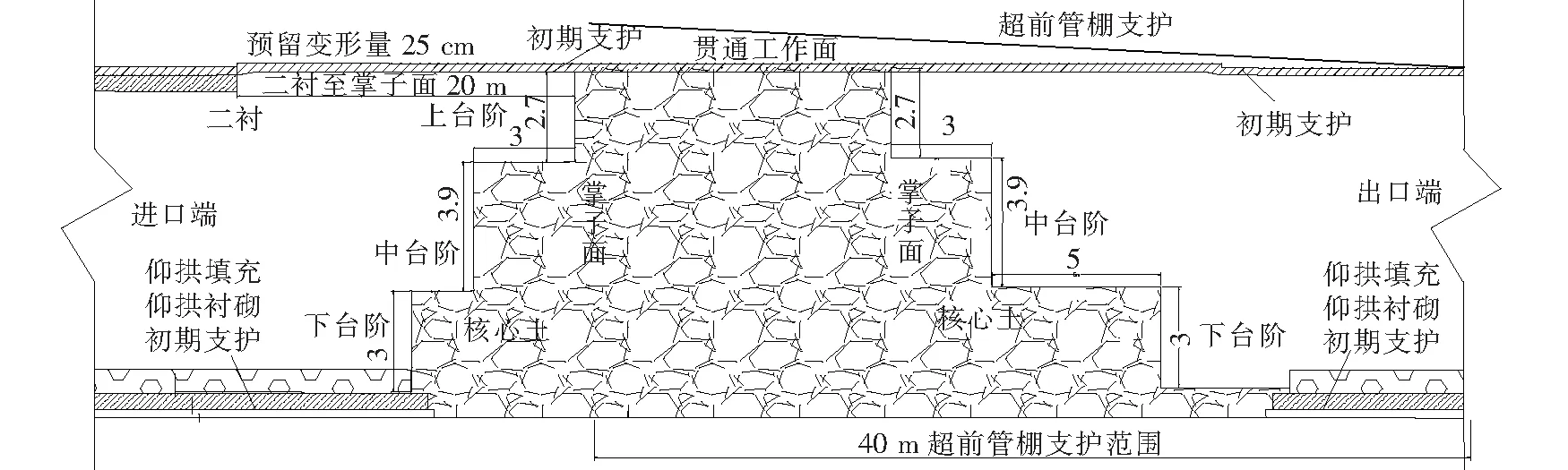

土司城隧道施工过程中Ⅲ、Ⅳ级围岩采用两台阶法进行开挖作业,出洞段Ⅴ级围岩采用环形开挖预留核心土法开挖施工。根据施工方案要求,土司城隧道出洞贯通方案为出口端开挖边坡、施工套拱和超前大管棚后反向掘进开挖,在隧道内进行掌子面贯通(图1)。

图1 原施工方案(单位:m)

2.2 施工方案优化

套拱及超前大管棚其特点是支护能力大,适用于砂土质地层或破碎带,管棚在围岩中的作用表现为3个方面: 横向拱棚作用、纵向梁作用,同时由于管棚需要注浆,注浆又能起到加固围岩,黏结、固结岩体,增强围岩整体性和稳定性的作用。

土司城隧道出口地形位于斜坡地带,出洞口段地表为灰岩,呈单斜产状,岩层产状NW337°∠54°,发育 2 组构造裂隙,为中风化岩体。洞口无滑坡、崩塌等不良地质现象,隧道出口边坡稳定,出洞口轴线方向与地形坡向基本正交,无地形偏压。对隧道出口端围岩取芯进行分析结果见表1。根据围岩BQ值判定及超前地质预报结果初步推断该范围内围岩以弱风化灰岩为主,偶见泥质灰岩侵入,总体呈镶嵌碎裂状结构,局部存在少量破碎松散结构,裂隙发育一般,构造疏松,层间结合力一般,因此该段围岩等级初步判断为Ⅳ级围岩。

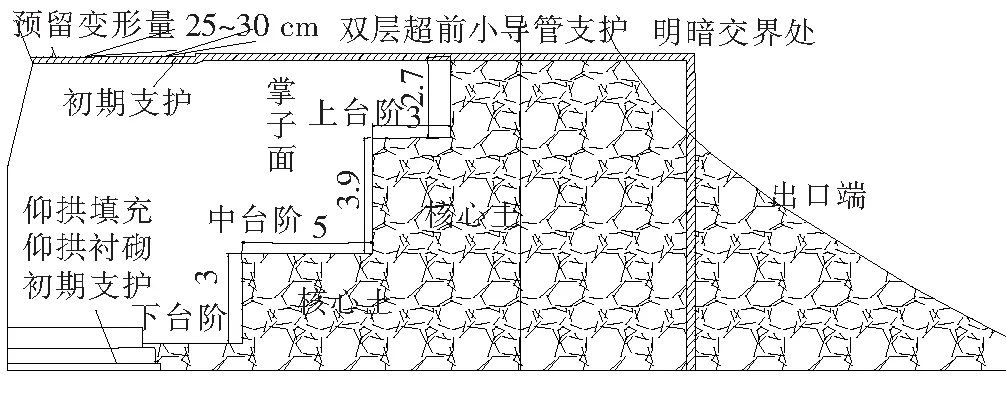

表1 围岩地质分析结果

分析隧道内围岩情况优于设计情况,围岩各项指标均达到Ⅳ级围岩标准,超前大管棚支护过于保守。

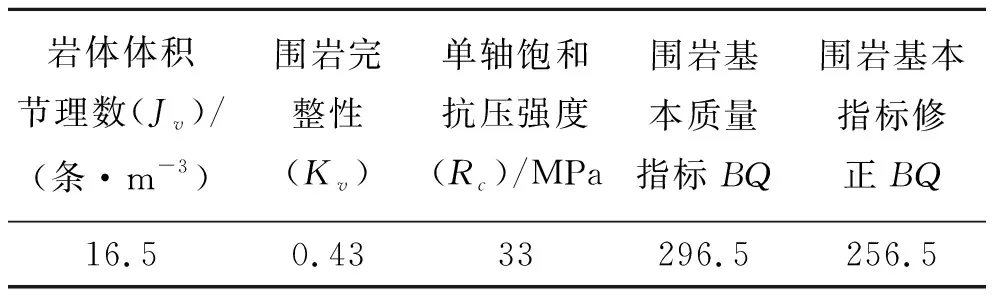

同时鉴于土司城隧道无可直达于出口端施工便道,洞口位于山体中下部,自然坡度为53°,地形陡峭,隧道基底与山脚平缓地段高差达到51 m,且出口端地表植被茂密。通过研究类似地形隧道出洞施工经验,和对洞口地质情况边坡稳定性以及隧道埋深情况进行踏勘,为保证原洞口地貌的自然植被不受破坏,并考虑施工安全因素、响应“晚出洞”施工理念。决定优化施工方案,采用φ42 mm双层超前注浆小导管进行超前支护、洞内采用环形开挖预留核心土法,延长暗洞施工(减少出口边坡的开挖,保护原地表植被,尽量保留原地貌的自然环境),洞内单向出洞的施工方案(图2)。

图2 优化后施工方案(单位:m)

3 零开挖出洞施工

3.1 出洞施工步骤

零开挖出洞施工步骤为:

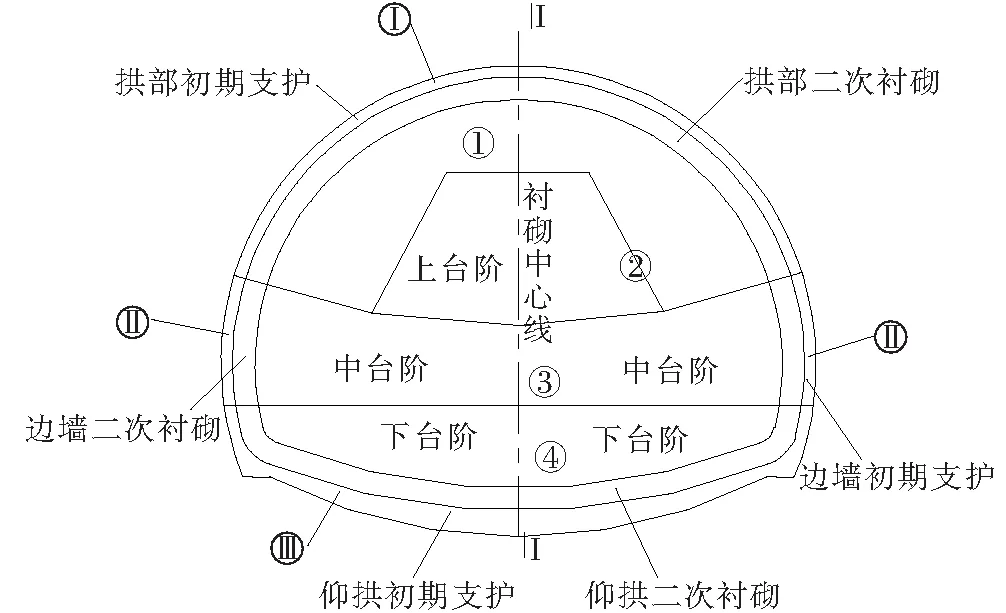

双层超前小导管施工→采用环形开挖法单向掘进(同时施作下一循环超前小导管)→上台阶开挖直至出洞→出洞后增加1~2榀钢拱架进行挂网喷锚支护适当延长暗洞,并对坡面部分危石进行清理、防护→中下台阶初期支护跟进至洞口→仰拱开挖,初期支护及时封闭成环→二次衬砌、洞门墙、排水沟等工序。

3.2 施工过程控制要点

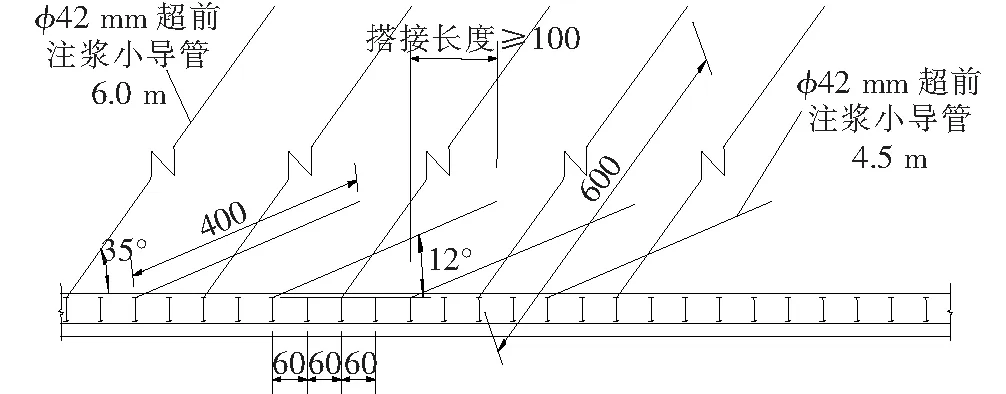

(1) 双层超前小导管施工

双层超前注浆小导管的安装和压浆施工质量控制是关键,主要应控制以下2个方面:① 保证超前小导管的数量及角度满足实际支护需求,双层超前小导管纵向布置施工如图3所示。第1层采用L=4.5 m、φ42 mm×6 mm钢花管,环向间距300 mm,外插角15°,每3 m打设一层,搭接长度1.5 m;第2层用L=6 m、φ42 mm×6 mm 钢花管,环向间距300 mm,外插角 35°。主要控制超前小导管的外插角和有效搭接,确保隧道开挖的安全;② 超前小导管压浆以注浆压力控制为主,注浆量控制为辅,设计注浆量作为实际施工参考。在注浆完成后注浆压力为0.5~1.5 MPa,终止压力为2 MPa,并应根据地质条件、岩性及施工条件等因素在现场试验后确定。注浆压力与地层条件及注浆范围要求有关,一般要求单管注浆能扩散到管周0.5~1.0 m的半径范围内。当注入水泥浆量超过设计量且孔口压力仍未达到规定的压力值时,停止注浆,以防压裂开挖面,待浆体凝结后进行二次注浆,直到注浆压力达到2 MPa,停止注浆,确保管内浆体饱满。

图3 双层超前小导管布设(单位:cm)

(2) 掌子面开挖

土司城隧道出洞施工按照环形开挖预留核心土开挖法开挖,开挖示意图见图4,主要应控制以下3个方面:① 每循环开挖进尺:上台阶每个环形开挖进尺一般不超过1榀钢架间距,中台阶和下台阶的每循环进尺与上台阶相同,且左右不得对称开挖,开挖后及时支护封闭;每级台阶长度控制在3 m内,每个台阶拱架支护错开3~5榀拱架;② 安全步距控制:安全步距二衬控制为距掌子面不得大于70 m,仰拱控制为距掌子面不得大于40 m;③ 开挖预留量控制:后期隧道贯通后的测量会存在一定的误差,在隧道距出洞70 m范围内将开挖面进行放大,同时拱架也进行相应的调整,确保隧道贯通后的二衬厚度和线路的准确。

图4 环形开挖预留核心土法

(3) 出口边坡防护

隧道开挖对暗洞进行了加长,尽量避免了对洞口边坡与仰坡的开挖扰动,但由于隧道暗洞的加长,隧道在出洞前埋深较浅,暗洞爆破开挖过程易造成仰坡的失稳滑塌,施工过程中主要控制以下2个方面:① 洞内爆破采用弱爆破形式进行开挖作业,土司城隧道在开挖施工过程中,为避免二次补炮同时减少炸材的使用量,节约成本,每孔周边眼间增加辅助眼,确保了断面爆破一次成型;② 隧道出洞地表具有一定的坡度,在上台阶出洞后一般中下台阶仍然处于暗洞施工,为确保拱部边坡掉块,需根据实际情况增加1~2榀钢拱架采用挂网锚喷适当延长暗洞长度,以保证拱部边坡稳定和下方施工人员的安全。

(4) 加强出洞施工监控量测工作

通过施工现场的监控量测,为判断围岩稳定性,支护、衬砌可靠性,二次衬砌合理施作时间,以及修改施工方法、调整支护设计参数提供依据,指导日常施工管理,确保施工安全。监控量测主要应控制以下2个方面:① 洞内拱顶下沉和净空变化观测断面的纵向间距加密到5 m,观测断面位置要与地表沉降观测断面布置在同一里程上。上台阶布置3个拱顶下沉测点,中、下台阶布置1条水平测线,2条斜测线,用来观测隧道净空的变化;② 出洞段覆盖层薄,开挖后围岩难以自稳成拱,地表易沉陷,为了确保出洞浅埋段的施工安全,进行地表沉降监测。

3.3 洞口位置及洞门优化

明暗交界里程点,是施工过程中的洞口位置,明暗交接点的选择主要从施工安全角度考虑,同时结合地形、地质和边坡防护等。洞门位置根据运营安全和建筑景观角度考虑,结合自然环境、洞外工程等综合考虑设计。

土司城隧道由内而外出洞施工,围岩状况较好,坡体稳定,通过对边仰坡开挖防护与暗洞施工安全性对比,和运营期安全等各个方面综合考虑后,隧道左线较原设计延长10 m后出洞,右线较原设计延长5 m后出洞,较为完整地保存了原地貌的自然景观,充分体现了“零开挖”、“早进洞、晚出洞”的施工理念。土司城隧道由于地形陡峭,出口端与桥台相邻,结合洞门景观形式以及洞门基础施工难度,为保证桥、隧的顺接和与山体的总体协调以及运营安全等,将洞口明洞延长2 m。

4 “晚出洞”施工与常规出洞方式对比

常规出洞方式优势:

(1) 隧道出口端处于软弱围岩和边坡稳定性较差时比较单洞出洞更具有安全性。

(2) 对于隧道出口端交通条件便利情况下,可两端同时进洞施工,缩短施工工期。

单向开挖“晚出洞”方式优势:

(1) 遵循隧道“早进洞、晚出洞”的原则,不开挖或减少边坡开挖,比较常规出洞方式有利于坡体稳定。

(2) 最大限度保护了原有地形地貌,减少边坡开挖对自然环境的破坏。

(3) 减少隧道工作面,有利于集中管理,降低了管理风险。

(4) 减少施工设备,提高施工设备利用率和使用效益,节约施工成本。

通过对“晚出洞”施工与常规出洞方式对比,“晚出洞”施工方式在经济方面和环境保护方面存在一定的优势,但是在安全性方面和施工周期方面较差于常规的出洞方式。

5 结语

通过对隧道出洞技术研究,结合土司城隧道实例验证了隧道单向出洞的可行性和可靠性,单向出洞通过双层超前小导管的支护能力,结合围岩的自稳能力,保证了出洞端头的围岩整体稳定性,确保了出洞的施工安全质量,节约了出洞端管棚施工相关的经济成本,包括施工成本、便道引进成本,洞身开挖的人员设备成本等,节省了施工管棚所耗用的时间,在确保施工安全质量的前提下加快了施工进度,同时零开挖的理念对既有山林进行了有效保护,取得了良好的社会及经济效益。