黄花棘豆提取物对蚜虫的活性研究

2021-03-16闫晓庆

闫晓庆

摘 要:以乙醇为溶剂,采用醇系统提取法对黄花棘豆中的活性物质进行提取,得到粗浸膏;以菜蚜为供试虫,采用内吸作用法进行室内生物测定。通过黄花棘豆材料粗浸膏提取物对供试蚜虫的杀虫结果表明,黄花棘豆提取物对蚜虫具有一定的抑制作用。处理后,在浓度为10 mg/mL、48 h时,粗浸膏的杀虫活性可以达到0.558 mg/mL。

关键词:黄花棘豆提取物;蚜虫;活性研究

文章编号: 1005-2690(2021)02-0012-02 中国图书分类号: S452 文献标志码: B

试验以蚜虫为试虫,通过对黄花棘豆进行提取,得到粗浸膏,初步测定粗提取物的杀虫活性。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试黄花棘豆的采集及预处理

黄花棘豆(Oxytropis ochrocephala L.)采自甘肃省武威天祝县。选用生长良好的开花期黄花棘豆全株,洗净、朝凉处晾干,粉碎并过40目篼(孔径0.37 mm)后密封,置于0~4 ℃冰箱中保存备用[1]。

1.1.2 供试虫

蚜虫( Lipaphis erysimi)由植保站实验室提供。

1.2 黄花棘豆活性成分提取及分离纯化方法

1.2.1 黄花棘豆粗浸膏的制备及活性测定

1.2.1.1 黄花棘豆粗浸膏的制备

采用醇系统提取法:将剪碎的植物样品装入直径为50 cm的平底烧瓶中,然后加入乙醇至圆底烧瓶的2/3高度,把圆底烧瓶放入水浴锅中加热至60 ℃,将加热挥发的溶剂进行冷凝回流。24 h后倒出圆底烧瓶中的溶剂,减压浓缩得到浸膏,每次装样重复3~5次,重复上述过程直至样品被提取完,收集浸膏,置于0~4 ℃冰箱中保存备用[2]。

1.2.1.2 活性测定方法

采用内吸作用法对供虫进行生物活性测定,具体方法如下:

(1)药剂配制:将供试药剂分别稀释为10 mg/mL、5 mg/mL、2.5 mg/mL、1.25 mg/mL、0.625 mg/mL,并做好标记备用。

(2)植物根际周围土壤处理:取盆栽棘豆幼苗6盆,将配好的药剂50 mL浇到幼苗根际深2 cm处,然后用土覆盖,做好标记,以清水处理的植株为对照。

(3)施药后5 d,每盆植株上接入蚜虫50头,每个浓度处理3个重复。在接入蚜虫时动作一定要轻。接完试虫后,一般要用玻璃钟罩或隔虫网将不同处理的植株进行隔离或封闭,避免不同处理植株上蚜虫的相互转移和外界蚜虫迁飞到处理植株上,影响试验结果。

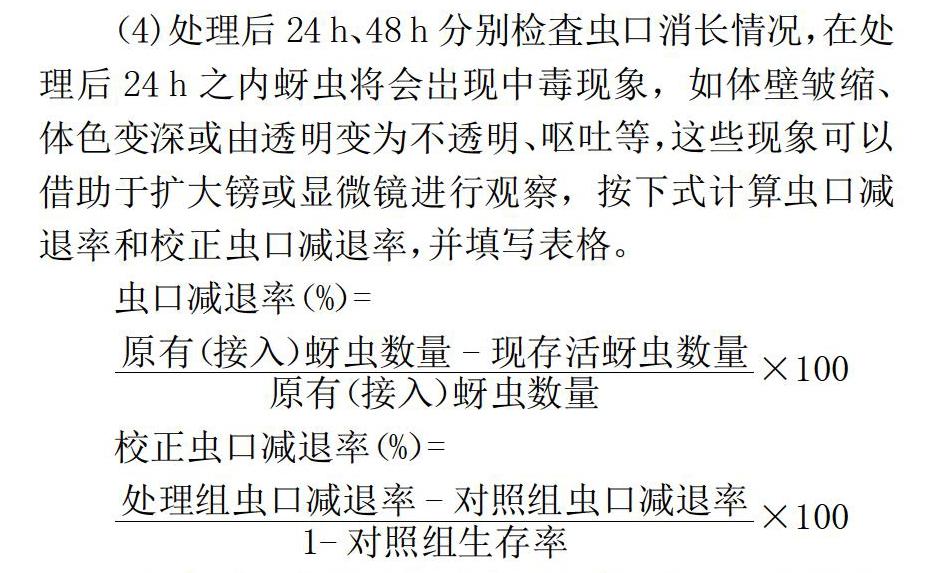

(4)处理后24 h、48 h分别检査虫口消长情况,在处理后24 h之内蚜虫将会岀现中毒现象,如体壁皱缩、体色变深或由透明变为不透明、呕吐等,这些现象可以借助于扩大镑或显微镜进行观察,按下式计算虫口减退率和校正虫口减退率,并填写表格。

虫口减退率(%)=

×100

校正虫口减退率(%)=

×100

1.2.2 黃花棘豆粗浸膏溶剂萃取及萃取相的生物测定

1.2.2.1 黄花棘豆粗浸膏溶剂萃取

分别用石油醚、二氯甲烷、乙酸乙酯、正丁醇为萃取溶剂对粗浸膏进行萃取。将粗浸膏加水溶解,然后倒入500 mL的分液漏斗中,加入一定量的石油醚,塞紧分液漏斗旋塞,放平分液漏斗振荡数次(注意边振荡边排气),竖直静止20 min后,从上面倒出石油醚部分,减压浓缩,重复5次,收集石油醚相浸膏。

其他溶剂萃取同石油醚萃取,注意二氯甲烷萃取时,由于二氯甲烷密度大于水的密度,所以二氯甲烷部分从下面放出,得到粗浸膏萃取后的4个萃取相[3]。

1.2.2.2 杀虫活性测定方法

同1.2.1.2。

1.2.3 二氯甲烷相和乙酸乙酯相合并后极性洗脱及不同极性段杀虫活性测定

1.2.3.1 合并二氯甲烷相和乙酸乙酯相的极性洗脱

由于二氯甲烷相和乙酸乙酯相抑菌活性相近,并且通过薄层析点样,硫酸或者磷钼酸显色,样点R值很相近,所以二者合并,对合并后的相进行继续分离,用石油醚∶丙酮为洗脱体系,可按照60∶1、30∶1、15∶1、8∶1、3∶1、1∶1极性依次增大的顺序进行洗脱,最后得到A(60∶1)、B(30∶1)、C(15∶1)、D(8∶1)、E(3∶1)、F(1∶1)6个极性段。对6个极性段进行杀虫活性测定,方法同1.2.1.2。对杀虫活性相同的极性段进行合并,然后采用硅胶柱层析、葡聚糖凝胶、MC、反相等进行继续分离,直至得到纯化合物。

1.2.3.2 杀虫活性测定方法

同1.2.1.2。

1.2.4 正丁醇相极性洗脱及不同极性段杀虫活性测定方法

正丁醇相极性洗脱由于正丁醇相的杀虫活性很高,所以对正丁醇相也进行继续分离,采用二氯甲烷∶甲醇为洗脱体系,按照60∶1、30∶1、15∶1、8∶1、3∶1、1∶1极性依次增大的顺序进行洗脱,最后得到G(60∶1)、H(30∶1)、I(15∶1)、J(8∶1)、K(3∶1)、L(1∶1)6个极性段,对6个极性段进行杀虫活性测定,方法同1.2.1.2。对杀虫活性相同且样点值相近的极性段进行合并,采用硅胶柱层析、葡聚糖凝胶、MCI、反相等进行继续分离,直至得到纯化合物。

2 结果与分析

2.1 黄花棘豆粗浸膏对菜蚜生测结果

粗浸膏提取物对菜蚜生测结果表明,粗浸膏提取物处理菜蚜后,死亡率与处理浓度呈明显的线性关系,即随着浓度的增大死亡率显著增大。处理48 h后,10 mg/mL与2.5 mg/mL、1.25 mg/mL及0.625 mg/mL均存在显著差异。

2.2 四相提取物对菜蚜的毒力生测结果

生测结果表明,四相提取物处理菜蚜后,死亡率与处理浓度呈明显的线性关系,即随着浓度的增大死亡率显著增大。4种萃取相对菜蚜毒力测定结果(48 h)显示,黄花棘豆粗浸膏4个萃取相对蚜虫的毒力随着处理浓度的递减死亡率下降;4种萃取相中,石油醚相LC50 为1.336 mg/mL,最大;二氯甲烷相次之;正丁醇相LC50最小,因4种萃取相中二氯甲烷相与乙酸乙酯相的Rf值相近具有相同的活性成分,应将其合并。四相提取物对菜蚜生测结果显示24 h后,正丁醇相与乙酸乙酯相死亡率相差不大,显著高于石油醚相与二氯甲烷相,48 h后,各相间死亡率差异显著,正丁醇相最大,为53.47%,乙酸乙酯相次之石油醚相最小,为41.20%。结果显示,正丁醇相有利于提高提取物对菜蚜的毒力。4种萃取相对菜蚜毒力测定结果(24 h)显示,各相回归方程相关性均较好,结果也可靠。4种萃取相中,石油醚相LC50为1.144 mg/mL最大;二氯甲烷相次之;正丁醇相LC50最小,应用前景较好[4]。

3 小结与讨论

黄花棘豆提取物杀虫物质属于天然植物活性成分,具有对其不易生耐药性、药物残留少等优点。试验对黄花棘豆提取物抑菌物质进行了初步分离。

黄花棘豆材料粗浸膏提取物对供试蚜虫的杀虫结果表明,黄花棘豆提取物对蚜虫有一定抑制作用。处理后,在浓度为10 mg/mL、48 h时,粗浸膏的杀虫活性最高位70%,后随浓度的降低基本呈直线下降的趋势。

萃取的4个相石油醚相、二氯甲烷相、乙酸乙酯相、正丁醇相,随着浓度从10 mg/mL降到0.625 mg/mL杀虫率基本呈递减趋势。正丁醇相杀虫活性最高,石油醚相最低,二氯甲烷相和乙酸乙酯相的杀虫活性基本相同。正丁醇相在浓度为10 mg/mL和5 mg/mL时杀虫率均大于90%,但当浓度降为2.5 mg/mL时杀虫率迅速降为68%,后随浓度降低逐渐下降。二氯甲烷相在最高浓度时杀虫率为84%,后随浓度降低一次下降。乙酸乙酯相在浓度大于2.5 mg/mL时杀虫率均大于70%,由于二氯甲烷相和乙酸乙酯相的活性基本相同,所以對两相进行合并,对合并后的相石油醚∶丙酮体系的不同极性段进行极性洗脱,分为6个极性段,分别为60∶1、30∶1、15∶1、8∶1、3∶1、1∶1。之后对不同的极性段在不同的浓度下做杀虫活性试验。结果显示,整个活性变化随浓度的降低呈现下降的趋势,10∶1段和5∶1段活性基本相同,均高于其他3个浓度的活性。在浓度10 mg/mL和5 mg/mL, 60∶1、30∶1、15∶1、8∶1、1∶1 5个极性段的杀虫活性基本成直线上升趋势,在3∶1段活性最高位分别为82%和80%,1∶1极性段又迅速减小。浓度为2.5 mg/mL时,在30∶1极性段活性最高为68%,结果显示有很好的杀虫效果[5]。

在正丁醇相的6个极性段中,杀虫活性基本呈正态分布的趋势,在二氯甲烷正丁醇为15∶1和8∶1时达到最大值。在浓度为10 mg/mL和5 mg/mL时,各个极性段的活性基本相同,但均高于其他浓度的活性。在浓度为10 mg/mL,15∶1和8∶1极性段活性相同均为84%,在5 mg/mL、8∶1极性段时杀虫活性最高为86%。

参考文献:

[ 1 ] 张锦.木本植物漂农药的开发应用[J].中国野生植物资源,2003,22(3):23-25.

[ 2 ] 操海群,岳永德,花日茂,等.植物源农药研究进展[J].安徽农业大学学报,2000,27(1):40-44.

[ 3 ] 王云峰,石伟勇.中国杀虫植物资源的开发利用[J].资源科学,2001,23(2):62-64.

[ 4 ] 姚安庆,梁德华.樟树和黄花篙浸提物对莱粉蝶幼虫的生物活性[J].农药,2004,3(2):28,39.

[ 5 ] 李云寿,邹华英,唐绍宗,等.14种菊科植物提取物对来青虫的杀虫活性[J].华东昆虫学报,2000,9(2):99.