生物监测技术在工业废水监测领域的应用研究

2021-03-16朱冰清张小琼李旭文徐东炯

朱冰清,姜 晟,蔡 琨,张小琼,李旭文,徐东炯,刘 佳

1.江苏省环境监测中心,江苏 南京 210019

2.江苏省常州环境监测中心,江苏省环境保护水环境生物监测重点实验室,江苏 常州 213001

3.中国环境科学研究院,北京 100012

近年来,随着我国工业化的快速发展,排放到空气、水体及土壤中的化学污染物的总量大幅增长,对生态环境、群众健康和社会稳定造成的危害不容小觑[1]。 对水体水质影响严重的工业废水主要来自冶金、化工、印染和造纸等行业,该类废水中所含的大量有毒有害物质具有成分复杂、毒性大、不易被生物降解和污染范围广等特点[2]。大量“三致”物质随废水排放至自然水体,会造成江河湖库水质安全问题及生态系统退化。 纵观全球,水环境质量不容乐观。 由于缺乏对点源污染物排放的控制,北美有40%的流域受到工业废水污染;欧洲部分流域仅有36%的水域达到《欧盟水框架指令》中的良好生态状况标准;由于缺少完善的污水处理设施,非洲部分流域遭受大面积水质污染[3]。 据不完全统计,2018 年我国工业废水排放量达 183 亿吨, 占废水排放总量的23.52%,造纸、制品制造、纺织等行业的化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)排放量占工业源排放总量的比例超过50%。 常规污染物问题尚未解决,新型污染物持续出现,水质综合污染形势十分严峻。 工业废水排放量大,如果处理措施落实不到位,排放到自然水体中的大量工业废水易对生态环境健康和安全产生负面影响,对受纳水体中的水生生物产生生理、生化方面的毒害作用,导致物种密度的降低及生物多样性的减少,甚至威胁到人类的生命安全[4]。

目前,对工业废水的监测和处理主要针对悬浮物、COD 和NH3-N 等理化指标。 理化分析可以对水体中污染物的种类和浓度进行比较快速和灵敏的分析测定,但大部分监测只能反映瞬时样品的污染水平,无法判断排水是否安全,监测结果很难准确反映复杂的水环境健康变化趋势,不能满足水体安全保障、监管与评价的需求。 在受污水体中,生物的分布和生长发育会首先受到影响。生物监测就是利用生物种群、个体和细胞在结构、功能、生理状况等指标上的变化,来对环境介质中的毒害物质进行监测和评价。 2015 年,国务院发布了《水污染防治行动计划》,明确提出要提升水生生物监测技术支撑能力,提高环境监管能力。生物监测技术的应用已不仅仅是为了弥补理化监测的不足,而是作为一项综合性监测从不同的视角深化水环境监测,有助于水环境管理目标从“水污染防治”向“水生态健康”的转变[5]。 相比传统理化分析,生物监测可以系统反映环境中的有害物质对生物生长的影响,及其在生物体内的转化与迁移,可以表征生态环境的长期综合质量状况,在环境监测、综合评价和生态预警过程中发挥着十分重要的作用。 本文就生物监测技术在工业废水监测领域的应用进行了论述,并对其研究前景进行了展望,以期为生物监测技术在水环境监测领域的应用提供科学参考。

1 工业废水生物监测研究进展

常见的工业废水生物监测方法主要包括微生物群落监测法和生物毒性测试法。 随着DNA 重组技术的建立,基于分子生物学的现代生物监测技术也被逐渐引入环境监测领域。

1.1 微生物群落监测法

不同于普通清洁水体监测常用的生物群落指标(浮游生物、底栖动物、着生生物等),工业废水监测通常采用微生物群落指标,即通过掌握废水微生物群落组成、丰度及分布的变化规律,来判断和评价水质变化情况及污水处理效果[6]。 以下主要围绕以传统培养为主的聚氨酯泡沫塑料块法(PFU)和基于分子生物学的微生物群落监测法进行论述。

1.1.1 PFU 法

19 世纪以来,随着工业革命的兴起,大量工业废水、生活污水未经处理直排入河,导致受纳河道生态系统面临极大挑战。 美国CAIRNS 等[7]于1966 年首次采用PFU 法测定了微生物的群集速度,对水体水质进行了监测与评价。 该方法仅需将PFU 块放入受污染水体中,暴露一定时间后,通过实验室镜检观察PFU 孔中微生物群落的种群结构,即可判断水体受污情况。 由于几乎不受污水类型和时间、空间的限制,且操作简单,PFU法被广泛应用于工业排放废水、城镇生活废水和各类污水的监测。 自20 世纪80 年代起,国内开始采用PFU 法从群落水平评价不同污染类型水体的水质状况。 1985 年,沈蕴芬院士等[8]首次利用PFU 法采集了微生物群落,通过分析微生物种群在农药废水中的集群过程,监测、评价了水域农药污染情况。 其研究结果进一步证实,PFU 法是一种操作简便、迅速且经济的生物监测方法,可用作判定废水中污染物的生物效应。 1991 年,经过多年改进和完善,我国对PFU 法进行了标准化,制定了《水质 微型生物群落监测PFU 法》(GB/T 12990—1991)。 同时,基于群落水平的PFU 毒性试验也被用作预报工业废水对受纳水体中微生物群落的毒性强度,为制定工业废水安全排放浓度提供了科学依据。 陈旭[9]和郑鑫[10]使用原生动物群落对冶金工业废水的毒性效应进行了评价,并与理化监测评价方法(综合污染指数法)进行了比较,发现两种监测方法的结果趋势基本一致,并且相比理化分析方法,PFU 法可以进一步反映潜在污染物的综合毒性。 李朝霞等[11]采用PFU法评价了江苏盐城沿海化工园区的静态毒性,发现原生动物群落对化工废水效应浓度(EC)的变化非常敏感,随着暴露时间的延长,微生物种群多样性指数下降、种类减少、群集速度明显降低,说明化工废水有较强的生物胁迫效应。 DING 等[12]采用PFU 法对造纸废水的生物累积效应和生态毒性进行了监测,其中,静态毒性试验表明,原生动物群落对造纸废水中毒素反应时间和效应浓度的变化非常敏感。 相比其他水生生物群落法,PFU 法可以准确、经济地监测并反映水质突变,被广泛应用于水环境质量与状况预警。

1.1.2 基于分子生物学技术的微生物群落监测法

过去,工业废水大多未经处理直接排放至自然水体,而如今大部分污水均通过污水处理厂或纳入污水处理管网处理后达标排放,导致排水中微生物群落的数量及种类较过去大幅下降,因此,如仍采取传统PFU 法进行微生物群落监测,存在富集时间长、时效性差等问题。 不断发展的分子生物学技术为微生物群落监测提供了新方向,该技术可以同时从物种和基因水平评估微生物群落的丰度和多样性等特征。 基于核酸杂交的微生物群落分析方法是在一定条件下以被标记的特异性单链核苷酸片段为探针,根据碱基互补配对原则,与目标样品中微生物的核苷酸形成杂交分子,从而通过自显影或者发光技术对微生物群落结构进行分析[13]。 利用该技术可以在短时间内对废水中的菌种丰度、多样性和一些重要致病菌进行检测,提高了微生物检测的时效性。 核酸杂交技术无需对目标基因进行聚合酶链式反应(PCR),可以减少PCR 过程中产生的误差,但未经扩增的基因浓度较低,也会给检测带来困难。 同时,由于微生物存在亚群类的差异,如果设计的探针核苷酸序列与某些亚群目标基因的互补性较差,会造成某些微生物群落检测结果的假阴性。

PCR 技术则是通过选取目标微生物的特异性基因进行体外脱氧核糖核酸(DNA)合成反应,然后对扩增后的产物进行分析,从而确定环境基质中微生物的种类与含量。 相比传统的微生物监测方法,PCR 技术特异性好、灵敏度高,且具有较高的可重复性。 就工业废水而言,利用PCR 技术可以对样品中的微生物群落结构进行更详尽的深度分析。 通过采用16S rRNA 特异性片段进行PCR 扩增,可以对废水中的微生物进行精准鉴定和定量分析[14-16]。 基于16S rDNA 的PCR-变性梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)技术则是利用不同序列组成的DNA 在变性梯度电泳胶上变性后跑胶速度的不同,来区分、鉴别不同的DNA 片段。 提取样本中微生物的DNA 后,通过对特征序列进行PCR 扩增,再利用DGGE 方法分离扩增后的PCR产物,可以客观、完整地判断废水中微生物群落的组成及功能。 采用PCR-DGGE 技术分析石化、冶金和制药废水处理系统中的微生物结构,发现不同废水中的微生物群落多样性和结构差异很大,研究结果对于优化不同类型工业废水处理系统中活性污泥的微生物工艺具有重要意义[17-19]。

为进一步降低样品量大小、采样难易程度的限制,高通量测序技术也被应用于对微生物群落结构及多样性的深入研究,尤其是二代测序技术使直接研究自然条件下的微生物种群结构与动态变化成为可能,还把对环境微生物的认识从物种水平上升到基因功能水平,极大地拓展了对环境微生物的认知[20]。 HU 等[21]应用高通量测序技术对采用不同处理工艺的污水处理厂曝气池中的微生物群落进行了监测研究,发现处理方法的差异会直接导致污水中优势菌群的改变。 LU 等[22]利用该技术研究了不同类型生产企业排放的废水对受纳河道中微生物生态系统的影响,发现各类废水均会影响水生生态系统的自然变化,导致环境生物均质化。

综上,基于微生物群落的废水生物监测技术可以准确、直观地反映水质突变,被广泛应用于水环境质量与状况监控预警。 在微生物群落监测中引入分子生物学技术,可以更加快速地获得水体中微生物的结构、功能及遗传多样性等信息,便于优化和调整污水处理系统。

1.2 生物毒性测试法

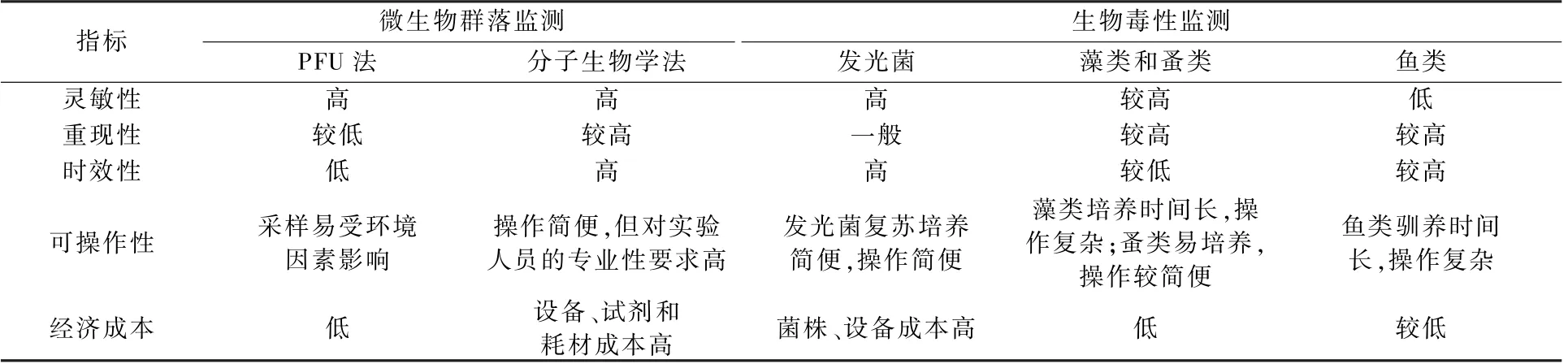

尽管理化监测可以快速、准确地判断污染物的环境水平,但对于污染物成分通常比较复杂的工业废水来说,该方法难以反映全部污染组分对环境的综合影响。 生物毒性测试法可以综合反映废水中各种污染物的相互作用,判定污染水平与生物效应的直接关系。 目前常用的工业废水生物毒性分析方法有发光细菌急性毒性测试法、藻类毒性测试法、蚤类毒性测试法和鱼类毒性测试法等,详见表1。

1.2.1 发光细菌急性毒性测试法

由于发光细菌对有毒物质的灵敏度高,且检测结果与理化分析指标有较好的相关性,利用发光细菌监测工业废水毒性的方法已相对成熟。 该方法根据细菌发光强度与水体毒性之间的相关性,以相对发光度评价受污染水体的综合毒性,或有针对性地对其中的单一污染物组分测定[23]。我国于1995 年将发光细菌法列为进行水质急性毒性检测的国家标准方法。 国内与国际测试方法的主要区别在于菌种和毒性的表达形式。 其中,应用最广的发光细菌包括费氏弧菌、青海弧菌和明亮发光杆菌等,毒性结果的表达形式主要有氯化汞当量、发光率/抑光率和半数效应浓度(EC50)等。

表1 不同受试生物标准毒性测试方法Table 1 Standard toxicity test methods for different testing organisms

20 世纪80 年代初,为了更加快速、便捷地检测废水生物毒性,BULICH 等[24]首次将发光细菌与所用试剂、耗材制备成试剂盒,开启了水质毒性检测的商业化时代。 研究表明,石化、印染、造纸等工业废水对发光菌均有很强的抑制作用[25-27]。马梅等[28]分别利用从青海湟鱼体表提取出的青海弧菌和明亮发光杆菌对重金属含量很高的水体进行了毒性测试,发现前者对水体中大多数重金属的灵敏度很高。 张秀君等[29]用明亮发光杆菌测定了污染源废水样的毒性,发现评价级别的高低与采样点相对于污染源的位置呈现正相关,且金属冶炼业和化纤业排水的毒性要明显高于医药业和食品加工业。 唐景春等[2]对天津某化工园区9 个主要污染企业总排放口的排放尾水进行了理化监测和生物毒性监测,发现排污口污水对发光菌有较强的促进作用,且对周边植物生长有不利影响,个别企业废水具有很强的生物毒性,进入受纳水体后会对河流生态产生负面作用。

发光细菌毒性测试在水质突发性污染监测方面也发挥了重要作用。 与实验周期较长的鱼类、蚤类和藻类毒理学试验相比,发光细菌法通常可在较短的时间内(30 min)判断出水质综合毒性。2008 年汶川大地震后,华东师大朱文杰课题组[30]和成都军区环境监测中心站[31]分别利用青海弧菌和明亮发光杆菌及时、准确地对受灾地区的饮用水样本做出安全性判断,有效保障了灾区人民的饮用水安全。 化工园区突发环境污染事故时,可采用该方法对可能遭受污染的水体进行实时监控,迅速确定污染物在水体中的扩散范围和综合毒性级别,跟踪污染物迁移状态,及时指导监测人员对有毒点位优先进行理化分析,进一步判断污染来源,为应急监测方案的制订提供数据支撑。

发光细菌毒性测试法具有受试生物反应灵敏、仪器操作自动化程度高等优点,可被应用于重污染行业废水毒性常规监测和突发事件安全应急监测等,但该方法同时也存在发光菌菌种成本高、表征指标单一和国内外缺乏统一的毒性等级划分标准等问题。

1.2.2 藻类和蚤类毒性测试法

藻类和蚤类个体小,在水体中可大量繁殖。当生存环境恶化时,藻类的生长会受到抑制,蚤类的生存和繁殖能力也会发生变化,因此,在毒理学研究中,通常采用生长率和繁殖率作为监测评价毒性效应的终点。

张瑛等[32]以微藻的生长抑制率为测试指标,研究了不同行业废水对4 种微藻的急性毒性效应,发现不同行业废水对微藻的毒性效应有明显差异,研究结果为化工废水毒性监测与评价中受试生物的选择提供了数据支撑。 2002 年,COOMAN 等[33]用两种蚤类对皮革厂排放污水不同工艺的出水进行了毒性效应评价,发现两种水蚤对所有工艺出水均有毒性响应,致毒因子主要来源于出水中残余的NH3-N 和氧化剂。 然而,韩洪军等[34]利用生物毒性法测试了煤热解废水的毒性,发现藻类方法在实际操作中易受光照强度和氮磷浓度的影响,无法准确判断水质毒性,认为大型蚤更宜作为评估该类工业废水毒性的指示生物。 GUO 等[35]基于大型蚤在江苏省某化工园区排水中表现出的体内毒性效应,对工业废水中的致毒化合物进行了高通量可疑性筛查,发现4 类疏水性有机污染物的致毒效应最明显。 HASHIGUCHI等[36]根据大型蚤毒性试验结果,对马来西亚棕榈油厂排水的整体综合毒性进行了判断,并结合致毒因子的毒性鉴别评估技术(TIE),得出受纳水体中的有毒物质主要来源于棕榈油制作加工过程中的精炼环节使用到的净化剂的结论。

藻类和蚤类毒性试验均能通过生物生长状态的变化直观地反映废水的毒性效应,但也存在前期培养工作量大、测定周期长、应急响应不及时等问题,预计未来有关这两类生物毒性效应测试新技术的研究将主要侧重于分子水平。

1.2.3 鱼类毒性测试法

与低等实验生物相比,鱼类是水体中群落级别较高的动物,使用鱼类作为受试生物的废水毒性测定方法已相对成熟,目前已被广泛应用于行业废水毒性测试与评价。 在ISO、OECD 和欧盟等组织的相关标准中,主要通过观察成鱼和仔鱼外观和行为的改变,或通过获取LC50来判断成鱼的毒性效应,从而确定受试水体的污染程度。

作为标准毒性测试生物,斑马鱼与人类的基因相似度接近90%,由斑马鱼毒性测试结果可以间接推导出污染物对人类潜在的致毒机制。 李丽君等[37]以斑马鱼的LC50作为评价指标,对不同企业排放的工业废水进行了急性毒性试验,发现不同行业废水的浓度变化与毒性效应均成正相关,其中电子行业废水毒性最大。 陈文艳等[38]采用斑马鱼幼鱼和胚胎对制革废水进行了毒性评价,发现斑马鱼胚胎对制革废水的敏感性明显高于幼鱼。 2005 年,查金苗等[39]将斑马鱼仔鱼暴露于印钞厂废水,通过评估早期发育阶段的形态学变化、急性毒性、慢性毒性和内分泌干扰情况,构建了一套评估污水或排水毒性和内分泌干扰效应的方法。

采用鱼类进行工业废水毒性效应评价有比较成熟的国内外技术方法标准,但实际开展情况受到很大的制约。 首先,国内行业废水达标排放限值中,未将鱼类毒性效应作为规定的监测指标;其次,依据单一鱼种的毒性试验标准得出的评价结果存在一定的局限性。

1.2.4 成组生物毒性测试法

由于水体中各生物之间存在着复杂的竞争、捕食及共生等关系,对有毒物质的敏感程度也不同,以单一物种的毒性试验结果表征水生态健康综合受影响程度并不绝对科学。 成组生物毒性测试法则是以涵盖不同营养级别的受试生物对废水进行急性和慢性毒性试验,以毒性当量、LC50和EC50等为毒性表征指标。

周秀艳等[40]用斑马鱼、发光菌和蚕豆微核根尖等检测了辽宁省某重点工业污染源废水的毒性,发现废水的综合生物毒性与废水排放量、受试生物种类之间存在密切联系。 孙婕等[41]利用3种小型观赏鱼对工业废水进行了急性毒性试验,分析了不同行业废水对受试生物的剂量效应和时间效应,将受试生物在废水原液中的半致死时间作为划分毒性等级的依据,提出了一套全新的毒性级别分析标准。 邹叶娜等[42]将发光菌、大型蚤急性毒性试验与单细胞凝胶电泳技术相结合,建立了潜在生态毒性效应探测(PEEP)方法,可以对不同种类工业废水的生物综合效应进行监测评价,更客观、真实地反映工业废水中的污染物对水质与生物的影响。 生物综合毒性在线监测设备利用多层级生物对有毒污染物敏感的特点,根据标准模式生物的生理响应与水体中的有机污染物、重金属等有毒物质具有剂量效应关系的毒理学机制,将模式鱼、发光菌等作为多层级模式生物,通过生物传感器监测生物生理变化(行为变化、发光量变化等),可以实现对水质综合毒性的在线生物预警监测,扩大饮用水水源地生物毒性连续监测和生物预警监测的范围,进一步全面有效地预警监测水质突发污染事故。 目前,作为实现水质污染早期预报的有效技术手段,大部分在线生物预警设备主要被应用于饮用水水源地水质监测,在工业废水监测中引入在线生物预警设备仍存在一定困难,需在仪器安装调试前使用实验室静水暴露稀释方法测定该污水处理厂排水对模式生物有无水质综合毒性,确定LOEC,并以此为依据确定在线监测时的污水稀释倍数,以稀释后的水样测定模式生物的行为变化,评价水质综合毒性。

西方发达国家在采用生物综合毒性法评价工业废水水质毒性的基础上,制定了相关的毒性排放标准。 德国在成分较为复杂的化工行业污水排放标准中引入了综合毒性指标,毒性试验受试生物包括不同营养级别的水生生物,工业污水对生物的综合毒性采用LID 表示[43]。 EPA 对综合毒性测试生物的选择与德国类似,要求至少包含3种不同营养级的物种,分别以96 h LC50和7 d NOEC 表示急性毒性和慢性毒性的测试终点[44]。

今后,在应用综合毒性指标评价污水质量时,需考虑选取有代表性的水生生物,明确受试生物综合毒性的表征方式,广泛开展工业废水综合毒性监测研究并积累数据,构建出适合我国的工业废水生物毒性评价技术规范与管理办法。

1.3 其他生物监测方法

除较为人熟知的生物群落监测和生物毒性监测等方法外,许多以理化指标为对象的生物监测技术也被应用于工业废水监测领域。 例如,生物传感器和生物电化学监测方法是将生物识别单元和物理转换器相结合,然后将产生的信号转化为电化学信号并检测。 应用于废水监测的生物传感器所使用的分子识别元件有酶、微生物和细胞等,主要用于检测有机物和重金属等污染物。

传统稀释接种法测定生化需氧量(BOD)需要在实验室连续监测5 ~7 d,而使用固定了微生物的醋酸纤维膜传感器可以在数分钟内测定BOD 浓度,方法检出限达1 mg/L[45]。 OLANIRAN等[46]报道了由全套发光酶基因转换的两种全细胞细菌生物传感器,可以通过检测生物发光效应来测定废水中的COD 含量。 近年来,基于微生物燃料电池的生物传感器被逐步引入水质监测,不仅可以对溶解氧(DO)、BOD 和COD 进行检测,同时还可以鉴别和分析水样中的多种有机污染物[47]。 DOONG 等[48]和MARRAZZA 等[49]分 别利用光化学生物传感器和电化学生物传感器检测了废水中的多环芳烃(PAHs) 和多氯联苯(PCBs)。 酚类生物传感器将从新鲜植物中提取的酪氨酸酶与碳纳米管修饰电极相结合,主要用于检测制药厂、合成纤维厂生产过程中产生的且最终通过工业废水进入环境水体的邻苯二酚、邻甲酚等酚类物质[50]。 还有某些生物传感器可以在含有低浓度重金属的水体中发射生物发光信号,进而通过信号强度判断重金属含量。 例如,基于荧光蛋白表达的细菌生物传感器,当其与重金属接触时,可以通过蛋白质的荧光表达强度判断废水中的重金属含量[51]。 基于抑制效应的酶生物传感器也被广泛应用于对含有铬离子、银离子和镍离子等重金属的废水的监测[52-53]。 DNA 生物传感器以核酸探针为元件,通过特定指示剂信号判断环境基质中有机物和重金属等污染物的浓度[54]。 随着DNA 重组技术和纳米技术的高速发展,基于荧光共振能量转移(FRET)的纳米生物传感器也被应用于多种重金属的测定。 WU等[55]研发的新型FRET 传感器针对不同金属离子显示出相应的荧光信号,可以特异性地检测工业废水中单一重金属的含量。

除了以上技术,应用于工业废水监测的生物监测方法还包括生物芯片技术、流式细胞测定技术等。 现代生物监测技术发展迅速,与传统生物监测方法相比,其特异性好、灵敏度高,可以提高生物处理效率,但也存在设备、试剂等耗材经济成本高,对实验人员的专业性要求高等问题(表2)。

表2 废水监测领域生物监测方法综合比较Table 2 General comparison of biological monitoring methods of wastewater monitoring

2 现存问题及对策建议

工业废水中污染物的种类复杂且排放量相对不稳定,采用生物监测技术可以实现对污染物环境影响的连续监测,并能对污水处理厂各个环节的出水进行综合生物效应分析,但目前依然存在以下几点问题:

一是受生物群落鉴定和实验技术方法的制约,大部分生物监测技术无法做到精准定量分析,且相较于理化监测,生物监测的结果缺少合适的方法标准和对应的质量评价标准。 因此,建议加强生物监测结果与理化监测结果的联合分析,从不同角度对废水进行综合、系统、全面的环境质量状况评价,并建立起适用于人类健康风险评价的方法标准和质量评价标准。

二是生物监测对潜在污染因子的识别存在一定困难。 目前,主要利用TIE 技术判断潜在的目标污染物。 该技术主要是应用理化方法(有针对性地去除或屏蔽某一类物质)初步鉴别样品中的重金属、NH3-N、氧化剂等无机污染物,但对有机物质的分析鉴定能力有限。 效应引导的污染物识别技术(EDA)可以有效弥补TIE 方法在有机化合物鉴别方面的不足。 EDA 方法通过高通量筛查将样品中的有机污染物进行提取分离,有效锁定目标污染物,进而对每个组分进行毒性评估,可精确识别关键污染因子。

三是尽管现代分子生物技术的特异性好、灵敏度高,可以提高生物处理效率,使得研究周期缩短,增加数据丰富度,但仍存在着一些不足。 例如:在PCR 操作过程中,由于试剂、样品易受污染,容易导致检测结果的假阳性和假阴性,做好实验室质控及增加平行样可以有效减少此类错误的发生;高通量测序技术后续涉及的数据分析量巨大,亟须研究开发更为人性化的统计学方法和分析软件;除常规仪器设备外,分子生物学实验室其他专业仪器的价格通常相对较为高昂,试剂耗材等的经济成本高,且对实验人员有较高的专业技术要求。 随着生物学技术的快速发展,广大科研人员可以通过更深入的研究探索,进一步完善和优化该类技术,并与其他监测手段配合使用,为环境监测提供可靠的技术支撑。

作为一种综合性监测技术,工业废水生物监测已不再仅仅是理化监测的补充,它可以从宏观和微观角度全面深入地审视水环境质量状况,进而对其产生的生物健康效应进行直观评价。 因此,在废水监管中开展生物监测是环境监测发展的必然趋势。 近几十年来,我国针对生物监测技术在废水监管中的应用开展了积极的研究和探索,在《化学合成类制药工业废水污染物排放标准》(GB 21904—2008)中首次引入了发光菌毒性指标,并规定了毒性当量限值。 当前,我国水环境管理正从单纯的水质管理向生态管理转变,传统的理化指标监测已不能满足生态和健康风险评价的需求,迫切需要将生物指标引入水体生态和健康风险管理当中。 建议在进一步完善我国工业废水生物监测体系时,可以借鉴西方国家的成熟经验,筛选出国际普遍认可的方法标准,并不断加强生物监测人才队伍建设,鼓励开展本土受试生物的筛选和标准化工作,进而制定出符合我国需求及特征的工业废水生物监测方法与评价标准,为掌握工业园区整体环境健康及污染状况、受纳地表水体水生生物健康状况,加强对排污企业的管理提供技术支撑和科学依据。