超声引导下髂筋膜间隙阻滞在老年髋部骨折患者早期镇痛中的应用

2021-03-16沈洋陈亮

沈洋,陈亮

(中国医科大学附属盛京医院1.急诊科,2.麻醉科,辽宁 沈阳110004)

髋部骨折常见于老年骨折患者,随着我国人口老龄化进程加快,髋部骨折的发病率也逐年增加[1]。髋部骨折疼痛比较剧烈,特别是体位变动时会更加重疼痛,患者在治疗期间搬运、查体或检查时疼痛会加重,严重的疼痛可能诱发心脑血管意外或其他并发症,进而影响最终的治疗效果。因此,选择一种适用于老年髋部骨折患者的镇痛方法尤为重要。常规治疗方案包括制动、口服或静脉应用镇痛药物。由于老年患者身体机能退化,且常合并有慢性内科疾病[2],故吗啡、哌替啶及泰勒宁等阿片类镇痛药物的应用受到限制。

在髋部骨折治疗中,髂筋膜间隙阻滞(fascia iliaca compartment block, FICB)在骨折初期能够起到较好的镇痛效果,并且可以减少并发症。应用罗哌卡因等长效局部麻醉药,镇痛时间可达到6~8 h,足以完成患者入院早期查体和检查。近年来超声检查广泛应用于神经阻滞操作,超声引导可以使穿刺操作直观,避免盲穿可能造成的并发症,减少局部麻醉药物的用量。本研究拟评估超声引导下FICB 对急诊收治的老年髋部骨折患者的早期镇痛效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月—2018年12月中国医科大学附属盛京医院收治的80 例老年髋部骨折患者作为研究对象,采用随机数字表法分为超声引导下行FICB(实验组)和静脉注射氟比洛芬酯镇痛(对照组),每组40 例。其中,年龄60~85 岁;体重46~79 kg,收入急诊1 h 内进入实验。本研究经医院伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 纳入标准①无FICB 操作区域感染;②能够正常交流或评分;③患者及其家属签署知情同意书。

1.2.2 排除标准①严重的复合伤;②严重的肝、肾功能障碍;③严重的凝血功能障碍;④长期服用镇痛药物史;⑤消化道出血;⑥局部麻醉药过敏史;⑦非甾体镇痛药过敏史。

1.3 方法

所有研究对象进入治疗室后,开放患肢对侧的上肢静脉通路,静脉滴注生理盐水,连接PM-7000 型多参数监护仪(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)监测血压、心率(heart rate,HR)、心律及脉搏氧饱和度。备好急救药品和设备后实施实验方案。

1.3.1 实验组超声引导下行FICB。患者取仰卧位,常规消毒铺巾,将NZCART 便携式超声机[美国通用电气医疗系统(中国)有限公司]的L50/13MHz型高频线阵探头置于腹股沟韧带,探头置于腹股沟韧带处,长轴与腹股沟韧带平行,缓慢移动探头先找到股动脉;再依次寻找股静脉、股神经,清晰显影后,再找到阔筋膜、髂筋膜和髂腰肌。2%利多卡因2 ml 局部麻醉后,使用一次性无菌注射针(0.7×80.0 TWLB, 上海康德莱集团, 产品批号:20171216)采用长轴平面内技术从外侧进针。当针尖穿破髂筋膜到达髂筋膜间隙后,回抽确认无血,注入0.9%氯化钠注射液(青岛华仁药业股份有限公司,产品批号:D1801006)2 ml,确认药液沿髂筋膜间隙扩散后,注入0.3%盐酸罗哌卡因(石家庄河北一品制药,产品批号:C009180303)0.5 ml/kg,最高<30 ml。每注入5 ml 注意回抽,注射完毕后拔出针头,压迫穿刺点1 min,无明显出血后用无菌敷料覆盖穿刺点。

1.3.2 对照组不进行FICB,静脉注射氟比洛芬酯(北京泰德制药股份有限公司,产品批号:3E218H)50 mg。操作结束后患者正常进行检查及治疗。如果患者疼痛剧烈,给予泰勒宁(5 mg/325 ml,美国马林克罗制药公司,产品批号:0512B02739)1 片口服。

1.4 观察指标

疼痛评分及数据收集由另1 位未参与镇痛操作的医生进行。疼痛评分采用视觉模拟评分法(visual analogue score, VAS),总分0~10 分,分数越高表示疼痛越严重。0 分为完全无痛;1~3 分为轻微疼痛;4~6 分为中度疼痛;7~9 分为重度疼痛;10 分为完全无法忍受的疼痛。记录两组实施镇痛操作前(T0)、镇痛操作后30 min(T1)、镇痛操作后1 h(T2)、镇痛操作后6 h(T3)及镇痛操作后12 h(T4)的静息痛评分(visual analogue scale at rest, RVAS)、平均动脉压(mean arterial pressure,MAP)及HR。记录完成后轻微外旋患肢15°,记录被动运动痛评分(visual analogue scale after passive movement, PVAS)、MAP 及HR;同时对并发症进行观察,记录恶心呕吐、嗜睡、尿潴留、低血压(血压下降超过基础血压20%)、穿刺部位出血、血肿及局部麻醉药中毒反应等不良反应的发生例数,以及患者服用泰勒宁的剂量。

1.5 统计学方法

数据分析采用SPSS 24.0 统计软件。计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验或重复测量设计的方差分析;计数资料以构成比或率(%)表示,比较用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料比较

两组性别、年龄、体重及身高等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较 (n=40)

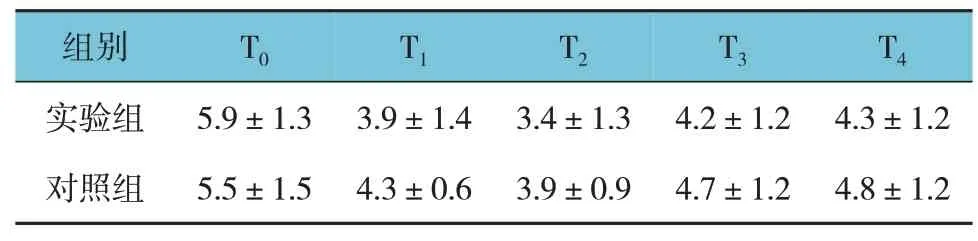

2.2 两组不同时间点RVAS变化

实验组与对照组在T0、T1、T2、T3及T4时间点RVAS 比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①两组不同时间点的RVAS 有差异(F=29.707,P=0.000);②两组RVAS 比较有差异(F=5.113,P=0.027),实验组在T1、T2、T3及T4时间点较对照组低;③两组的RVAS 变化趋势无差异(F=1.830,P=0.123)。见表2。

表2 两组不同时间点RVAS比较 (n=40,±s)

表2 两组不同时间点RVAS比较 (n=40,±s)

组别T0 T1 T2 T3 T4实验组对照组5.9±1.3 5.5±1.5 3.9±1.4 4.3±0.6 3.4±1.3 3.9±0.9 4.2±1.2 4.7±1.2 4.3±1.2 4.8±1.2

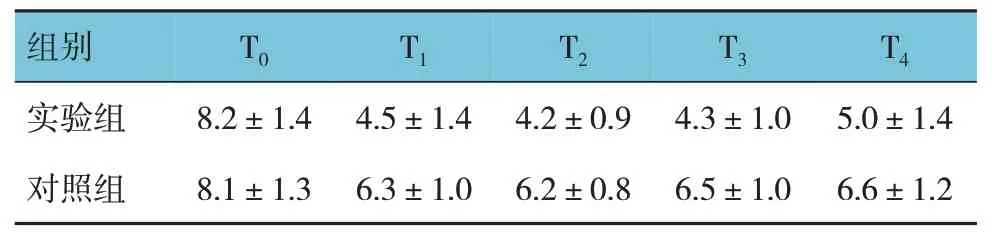

2.3 两组不同时间点PVAS变化

实验组与对照组在T0、T1、T2、T3及T4时间点PVAS 比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①两组不同时间点的PVAS 有差异(F=76.989,P=0.000);②两组PVAS有差异(F=163.843,P=0.000),实验组在T1、T2、T3及T4时间点较对照组低,相对镇痛效果较好;③两组PVAS 变化趋势无差异(F=9.409,P=0.000)。见表3。

表3 两组不同时间点PVAS比较 (n=40,±s)

表3 两组不同时间点PVAS比较 (n=40,±s)

组别T0 T1 T2 T3 T4实验组对照组8.2±1.4 8.1±1.3 4.5±1.4 6.3±1.0 4.2±0.9 6.2±0.8 4.3±1.0 6.5±1.0 5.0±1.4 6.6±1.2

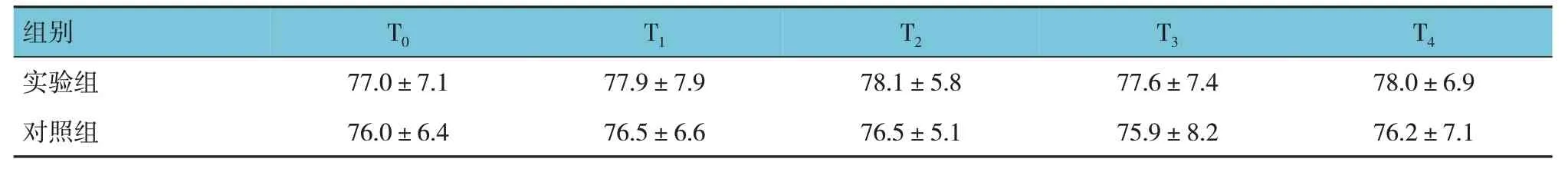

2.4 两组不同时间点静息状态下MAP变化

实验组与对照组在T0、T1、T2、T3及T4时间点静息状态下MAP 比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①两组不同时间点静息状态下MAP无差异(F=0.190,P=0.944);②两组静息状态下MAP 无差异(F=3.673,P=0.059);③两组静息状态下MAP 变化趋势无差异(F=0.046,P=0.996)。见表4。

表4 两组不同时间点静息状态下MAP比较 (n=40,±s)

表4 两组不同时间点静息状态下MAP比较 (n=40,±s)

组别T0 T1 T2 T3 T4实验组对照组77.0±7.1 76.0±6.4 77.9±7.9 76.5±6.6 78.1±5.8 76.5±5.1 77.6±7.4 75.9±8.2 78.0±6.9 76.2±7.1

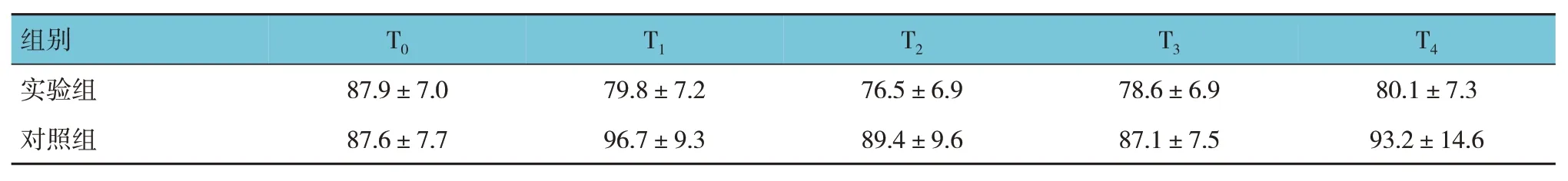

2.5 两组不同时间点被动运动时MAP变化

实验组与对照组在T0、T1、T2、T3及T4时间点被动运动时MAP 比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①两组不同时间点被动运动时MAP有差异(F=7.018,P=0.000);②两组被动运动时MAP有差异(F=148.590,P=0.000),实验组在T1、T2、T3及T4时间点较对照组低;③两组被动运动时MAP变化趋势有差异(F=10.347,P=0.000)。见表5。

表5 两组不同时间点被动运动时MAP比较 (n=40,±s)

表5 两组不同时间点被动运动时MAP比较 (n=40,±s)

组别T0 T1 T2 T3 T4实验组对照组87.9±7.0 87.6±7.7 79.8±7.2 96.7±9.3 76.5±6.9 89.4±9.6 78.6±6.9 87.1±7.5 80.1±7.3 93.2±14.6

2.6 两组不同时间点静息状态下HR变化

实验组与对照组在T0、T1、T2、T3及T4时间点静息状态下HR 比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①两组不同时间点静息状态下HR无差异(F=1.703,P=0.149);②两组静息状态下HR 有差异(F=4.632,P=0.034),实验组在T1、T2、T3及T4时间点较对照组低;③两组静息状态下HR 变化趋势无差异(F=0.494,P=0.740)。见表6。

表6 两组不同时间点静息状态下HR比较 (n=40,±s)

表6 两组不同时间点静息状态下HR比较 (n=40,±s)

组别T0 T1 T2 T3 T4实验组对照组76.8±9.9 76.6±9.5 75.4±6.5 78.0±7.1 76.8±7.1 79.7±7.7 76.5±8.2 78.2±7.5 78.3±7.1 80.4±7.9

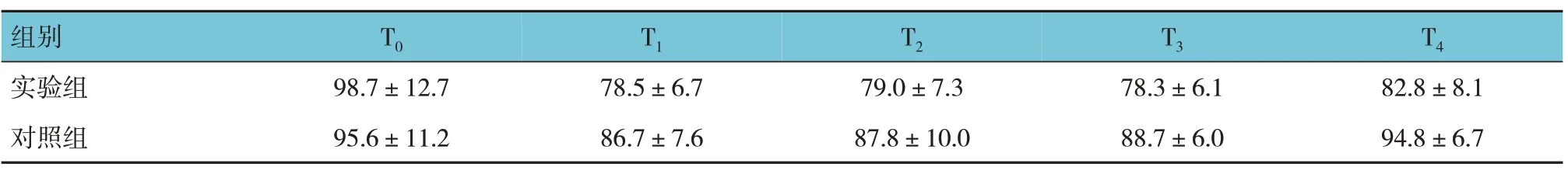

2.7 两组不同时间点被动运动时HR变化

实验组与对照组在T0、T1、T2、T3及T4时间点被动运动时HR 比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①两组不同时间点被动运动时HR有差异(F=38.873,P=0.000);②两组被动运动时HR 有差异(F=91.835,P=0.000),实验组在T1、T2、T3及T4时间点HR 较对照低;③两组被动运动时HR 变化趋势有差异(F=9.257,P=0.000)。见表7。

表7 两组不同时间点被动运动时HR比较 (n=40,±s)

表7 两组不同时间点被动运动时HR比较 (n=40,±s)

组别T0 T1 T2 T3 T4实验组对照组98.7±12.7 95.6±11.2 78.5±6.7 86.7±7.6 79.0±7.3 87.8±10.0 78.3±6.1 88.7±6.0 82.8±8.1 94.8±6.7

2.8 两组泰勒宁口服量情况

实验组2 例(5%)患者服用泰勒宁,平均用药量1 片/次;对照组9 例(22.5%)患者服用泰勒宁,平均用药量2 片/次,经χ2检验,差异有统计学意义(χ2=5.165,P=0.023)。

2.9 两组不良反应等并发症发生率比较

两组均未发生穿刺部位出血、血肿及局部麻醉药中毒等并发症。实验组出现恶心呕吐1 例(2.5%);对照组出现恶心呕吐6 例(15%),经χ2检验,差异有统计学意义(χ2=3.914,P=0.048)。实验组无患者出现嗜睡,对照组有2 例患者出现嗜睡,经χ2检验,差异无统计学意义(χ2=2.051,P=0.152)。

3 讨论

髋部骨折是老年患者常见的骨折类型,占全身骨折的20%以上,其发生率随年龄的增加而升高。老年患者身体机能退化,骨质疏松加重容易发生骨折,常见为股骨颈骨折和股骨粗隆间骨折[3]。

髋部骨折的疼痛较为剧烈,患者常常无法配合诊疗。在未进行有效镇痛的情况下,患者在接受查体、治疗或转运时,会因下肢体位变动而加重疼痛,严重的疼痛可能会导致剧烈的血流动力学变化,引发脑出血、心肌梗死等严重心脑血管并发症;应激反应增强还会增加感染和深静脉血栓的风险。因此,早期积极实施安全有效的镇痛治疗,对老年髋部骨折患者非常必要[4]。

现国内急诊科大多采用氟比洛芬酯、帕瑞昔布钠等非甾体类镇痛药或吗啡、哌替啶及泰勒宁等阿片类药物进行镇痛。这两类药物应用于髋部骨折的老年患者都有明显的缺点。非甾体镇痛药会增加消化道溃疡和出血的风险,也存在影响凝血功能的可能;阿片类药物镇痛效能较强,但对老年患者确定安全有效剂量比较困难,且恶心、呕吐、便秘及嗜睡等并发症较多,而且可能出现呼吸抑制等严重不良反应[5]。

根据骨折部位的神经支配,以及骨科、麻醉科临床镇痛的实践,笔者认为在急诊可以实行超声引导下的FICB 进行髋部骨折的早期镇痛治疗[6]。

FICB 由DALENS 等[7]定义,最初应用于股骨颈骨折患者的镇痛,随后也广泛应用于其他下肢手术。髂筋膜间隙是由前方的髂筋膜和后方的髂腰肌构成的潜在腔隙,股神经、闭孔神经和股外侧皮神经均位于髂筋膜间隙内,走行于髂筋膜后方[8]。股神经主要支配大腿前方、小腿内侧和足内侧皮肤和骨膜的感觉,同时支配股四头肌的运动;闭孔神经主要支配大腿内侧皮肤的感觉及大腿内收肌的运动;股外侧皮神主要支配大腿外侧皮肤的感觉。FICB 可同时阻滞股神经、闭孔神经和股外侧皮神经,从而满足髋部骨折镇痛需要[9]。

FICB 用于髋部骨折的术前镇痛已逐渐被认可,英国和美国医师协会均将FICB 推荐为髋部骨折的早期镇痛术[10]。超声引导应用于FICB 有显著的优势,髂筋膜间隙位置较浅,超声显像清晰,能够直接观察到穿刺针针尖到达髂筋膜间隙及局部麻醉药在间隙内的扩散。应用超声引导FICB 可以缩短穿刺操作时间,并将阻滞成功率提高至82%~87%[11]。

FICB 的成功率与局部麻醉药容量密切相关,FICB 所需的局部麻醉药容量较高,中毒风险也较高[12]。目前多选用罗哌卡因应用于FICB 镇痛。罗哌卡因是一种长效酰胺类局麻药,心脏毒性较低,其特点是可产生感觉神经和运动神经阻滞分离,对感觉神经阻滞作用较强,而对运动神经影响较小,因而对肌肉收缩力影响较小。HELAYEL 等[13]研究表明,0.5%罗哌卡因应用于FICB 的50%、95%和99%有效容量分别为28.8 ml、34.3 ml 和36 ml。但该研究并未使用超声引导。兰飞和王天龙[2]认为,在超声引导下FICB 用于老年股骨颈骨折麻醉前镇痛,0.5%罗哌卡因的半数有效剂量为23 ml,张文清等[14]应用超声引导下FICB 作为老年股骨粗隆间骨折手术麻醉时,0.3%罗哌卡因半数有效容量为25.37 ml。不同研究结果差异的原因可能是在超声引导下,局部麻醉药可以更准确地注射在神经周围,用较少的剂量即可使药物包绕神经,因此相应的有效剂量较低。

老年患者的机体功能退变,且多伴有基础性疾病,对局部麻醉药的耐受性降低,易出现药物中毒和神经损伤。浓度越高的局部麻醉药对神经损伤的程度就越严重,因此应用较低浓度的药物有利于减少神经损伤。本研究认为,0.3%罗哌卡因行FICB 用于老年髋部骨折患者可以产生良好的镇痛效果,特别是对在患肢被动活动时也能提供良好的镇痛效果。笔者认为,对运动痛的镇痛效果良好是FICB 的一个优势。实验数据也表明,行FICB 患者运动痛的VAS 更低,患者在接受查体、转运时的疼痛较为轻微,有利于治疗。

然而FICB 也有缺点,穿刺点位于腹股沟韧带上方,药物不能很好地向头侧及内侧扩散,从而引起闭孔神经阻滞不全[15]。注射局部麻醉药后压迫穿刺点的下方及外侧,可以迫使药液向头侧及内侧扩散,有助于阻滞充分。本研究中40 例老年患者中未出现阻滞失败,15 例阻滞不全,其成功率高于文献报道。其原因可能是本研究纳入的患者均为髋部骨折,避开了闭孔神经支配的区域,且老年患者组织疏松,局部麻醉药易于在髂筋膜间隙内扩散,所以成功率更高。

本研究也有其局限性,因为骨折侧肢体无法运动,无法观察FICB 对肌力的影响。但髋部骨折患者无法移动患侧肢体,需卧床,因此FICB 对肌力的影响可能也不具备重要的临床意义。

综上所述,超声引导下FICB 应用于老年髋部骨折患者的早期镇痛,具有操作安全简便,镇痛效果确切的优点,值得临床推广应用。