俄罗斯摩尔曼斯克

2021-03-15李恩

李恩

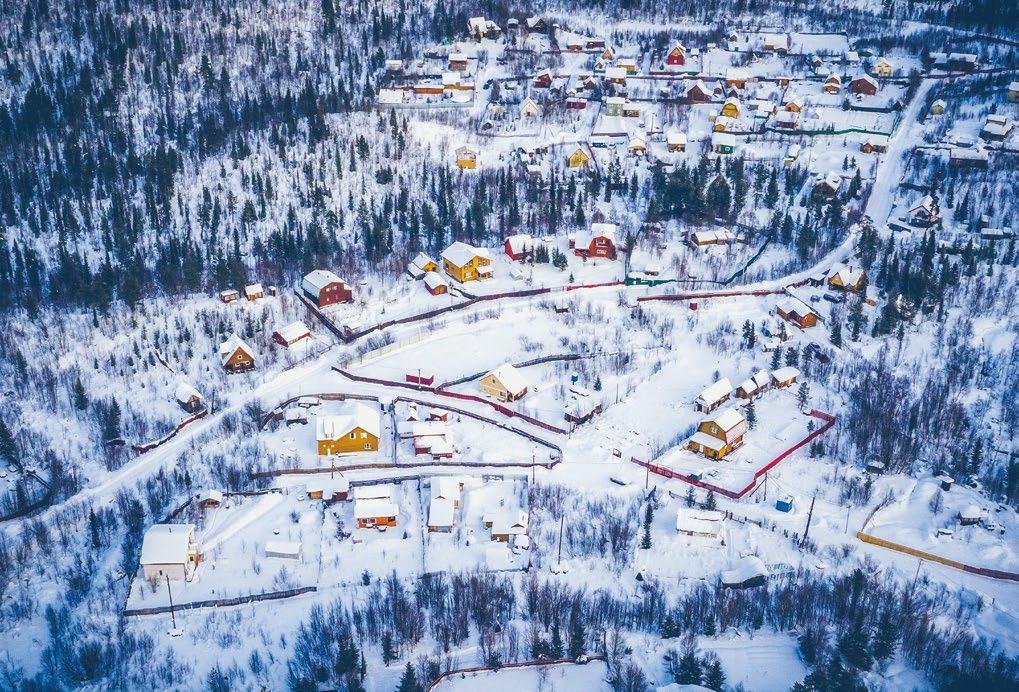

在北纬68°58′、东经33°03′的坐标位置,隐藏着北极圈中最大的城市——摩尔曼斯克。摩尔曼斯克是俄罗斯摩尔曼斯克州的首府,在外人看来,这里一年四季都白雪皑皑,没有秋风萧瑟,没有酷暑难耐,更没有春暖花开,生活似乎有些单调无味。

其实不然。作为极地里的不冻港,这座城市沿着狭长的科拉湾由北向南地依山而建,在一片灯火通明、霓虹璀璨间,弥漫着人间烟火的气息,向世界张开着热情的怀抱。当人们来到这座“北极之城”,可以肆意地在冰雪里撒欢,可以驾驶驯鹿雪橇出行,也可以去探索这里的军事遗迹,更可以去追寻神秘的极光……

繁荣的不冻港“沉没”的英雄城

在北极圈中,摩尔曼斯克是一处神奇所在。从地图上看,它位于斯堪的纳维亚半岛的最北端,北冰洋的边缘海——巴伦支海已经近在眼前。然而,这里的海港却终年不冻。

这一切都是因为北大西洋暖流对这里的“宠爱”。在巴伦支海北侧群岛的庇护下,北大西洋暖流不分昼夜地向港口送来温暖的海水,即便是最冷的时候,这里海水的温度也不会低于3℃。因此,摩尔曼斯克港一年四季都可以通航。

天然的有利条件,使摩尔曼斯克成为俄罗斯最重要的港口之一,发达的渔业和商业贸易更是促进了这座城市的繁荣。要知道,俄罗斯虽地处极寒之地,但是半岛海域众多,水文条件十分优越,是拥有丰富渔业资源的渔业国。其渔获海产种类繁多,其中最负盛名的就是帝王蟹。作为世界上最早捕获帝王蟹的国家之一,俄罗斯至今已有近70年的捕蟹历史,是名副其实的帝王蟹大国。这里也出产世界上最奢侈的鱼子酱,它是由鲟鱼的鱼子做成,呈黑色,晶莹圆润,1000克就要卖到4000多美元,可谓“一口鱼子一口金”。只有亲口品尝过这种昂贵食物的人,才能真正感受到它的独特,并难以忘怀。就像一位著名的俄罗斯诗人写的那样:“在你的怀中,如同躺在摇篮,我忘记了一切,只是紧靠在你的胸前……”除了渔业出口,每年还有大量的俄罗斯商船从摩尔曼斯克出发,前往世界各地的170多个港口,货物年吞吐量超过1000万吨。

但若将时光倒流,这座城市曾经的面貌却截然不同。由于其地处北极圈内,气候寒冷,地形复杂,常年积雪遍地,到处都是森林、湖泊、冻土和沼泽,从军事上看,不利于进攻作战,是典型的易守难攻的滨海之城。因此,1899年,沙皇俄国在这里建立了第一个军港,从那时起,这座城市就注定拥有特殊的地缘政治和军事战略意义。

1915年,在第一次世界大战中,沙俄就用这座军事重镇应对德国海军对波罗的海的封锁。再加上修建的大量工事和屯驻的重兵防卫,使得德国攻打摩尔曼斯克困难重重。1916年,俄罗斯在这里兴建港口,摩尔曼斯克正式建城。到第二次世界大战时,这里已经成为重要的工業中心,是苏联最主要的生命补给线,70%以上来自美英的援助都是从摩尔曼斯克卸船,然后运往苏联各地。摩尔曼斯克对苏联具有生死存亡的意义,可以说,没有摩尔曼斯克就没有苏德战争的胜利。1974年,为纪念战胜德国军队30周年,表达人们对战争英雄的无限敬意和怀念,俄罗斯人在摩尔曼斯克修建了极地卫士纪念碑——“阿廖沙”。“阿廖沙”高达31.5米、重5000吨,头顶钢盔背负钢枪,昂首挺胸,伫立在科拉河湾的山岗上俯瞰着摩尔曼斯克海港,像是在守护着这座“英雄之城”的和平与安宁。

与此同时,摩尔曼斯克还是核动力破冰船的基地,破冰船由此出发,前往探索北极的未知世界。停泊在摩尔曼斯克港的列宁号核动力破冰船建于前苏联时期,是世界上第一艘核动力破冰船。1957年,列宁号第一次下海,从此开启了它在北冰洋考察和救援的艰巨使命,尽职尽责地航行了30年后光荣退役。退役后的“列宁号”被改造成博物馆,永久停留在摩尔曼斯克港口。如今,人们可以登上这艘曾在海上探险的“巨兽”,进入客舱、厨房、船长室,参观真正的核反应器,想象自己经历了一场奇妙的海上之旅。

萨米人故乡:极地乌托邦守护人与自然的和谐

对生活在这里的原住民族——萨米人来说,摩尔曼斯克并不是一片彻底荒凉的土地,而是上帝宝贵的恩赐,拥有属于自己生机的乌托邦。萨米人和驯鹿在这里守护着彼此,守护着这片土地,一代代繁衍生息。“林深时见鹿”,雪地凌乱的蹄印,如树枝肆意生长的鹿角,是萨米地区司空见惯的景象。又或许,圣诞老人会在漫天飞雪的时候,驾着驯鹿雪橇,送来新年的礼物。

在摩尔曼斯克市的苔原地带,有座露天的博物馆——萨米民族村。萨米族被称为欧洲“最后的土著”,有着自己悠久的历史和独特的文化。目前,萨米人生活在俄罗斯、瑞典、挪威、芬兰这四个国家,作为拥有数千年历史的游牧民族后裔,他们主要以驯鹿、捕鱼、打猎、游牧为生。萨米人身着萨米族的传统服饰,讲萨米语,吃最纯洁的鹿肉,把狐狸当做宠物,用驯鹿拉着雪橇车出行……他们在这片极寒的土地上,用坚毅的信念和积极的态度过着童话般的生活。

萨米人的民族服饰很有特色,大多是手工制成,搭配蓝、红、黄三种鲜艳色彩的麻布。上衣多为象征海水的蓝色,领口、前襟、肩部、袖口和下摆处,装饰有象征月亮的金黄和象征太阳、火焰的红色花边。衣着鲜亮活泼的萨米人是皑皑白雪中一道亮丽的风景线,他们敬畏自然,虔诚地守护着脚下的土地,岁月更迭,未曾改变。

走进萨米人的生活才能感受到人、驯鹿和自然三者之间的关系。对萨米人来说,驯鹿不仅是家畜、宠物、伴侣,更是他们文化和生活方式的基础。每年夏天,萨米人会举行驯鹿切耳仪式,每个家族成员都会有一个独特的切割标志,人和鹿之间彼此守护的承诺,便从烙上印记的那一刻开始。

寒冷的冬季里,积雪将覆盖整个夏季草场,驯鹿很难自己找到食物。因此,初秋时节,萨米人便开始逐渐将驯鹿群迁徙至更温暖的地方圈养,帮助它们度过寒冬。等到春天来临,萨米人将和鹿群一起重返夏季草场,让鹿群在广袤的草场自由地觅食、奔跑。

除了驯鹿,原始古老的犬种——西伯利亚雪撬犬(又叫哈士奇),也是北极文化中重要的一部分。雪地摩托的出现让人们出行更加便捷,但雪橇犬的传统仍被完好地保留了下来。如今,许多外地游客来到摩尔曼斯克,总会慕名前往萨米人的村落,希望能体验一番原滋原味的北极游牧生活。在这里,他们穿上萨米人的服饰、品尝萨米人的美食,更热衷于坐在雪橇车上,雪橇犬拉着车,迎着凛冽的寒风在雪地里奔跑。驰骋在广阔无垠的林海雪原中,呼吸着沁人心脾的清新空气,总会觉得这是一片净化人心的圣土。

追光之旅不可期“北极圈内的船舶墓地”

摩尔曼斯克有着极地典型的极昼、极夜和极光现象。

在春夏的极昼期间,北极地区始终沐浴在灿烂的阳光之下;而到了严寒的秋冬时节,便迎来漫长的极夜黑暗。能点亮夜空的,除了城市的霓虹,还有大自然的馈赠——极光。

壮美的极光,是世界上最璀璨、最震撼的自然风光之一,却也极为难得。如果你足够幸运,遇到万里无云的夜晚,或许就会有极光大爆发,为你展示它最为曼妙、神秘的身影。这些不期而遇的极光,似星河在涌动,如海浪般狂野,有斑斓梦幻的色彩,有变幻莫测的律动……

与北极圈内其他观赏极光的圣地不同,摩尔曼斯克这座城市似乎少了些许浪漫,多了一份雄壮与冷峻。大雪将蜿蜒的公路覆盖,依靠红色路障杆的指引,穿过白茫茫的“荒漠”,跟随极光猎人到达广袤的极光观赏点。站在一望无垠的冰天雪地里,透过树林间仰望广阔的天空,那黑漆漆的树干稍显萧条。突然,当极光惊现在这万籁俱寂的世界里,一片片或绿、或蓝、或紫、或红的彩色光影,在夜空中疾速旋转、跳跃、延伸,那些舞动的绚烂似乎远在天边,又似乎触手可及……它们时而汇集在一起,时而分散开来,可能还未等到思绪理清,北极光便消失了踪迹。

若是再远离灯火通明的城市,来到洛沃泽罗湖等待“女神欧若拉”的降临,则又是另一番别致的体验。当平静透亮的湖面和漆黑的天空被绚烂的极光划破时,那美丽的曲线将弥散开来,映在水面与天地融合,霎时间,分不清天地,宛如时空已经倒置。

為了告别漫长的隆冬,迎接第一缕阳光,人们会守候在家门前,眺望着远方,等待太阳从地平线下跃出。到了夏至极昼时,太阳便一直挂在空中,将阳光洒遍城市的每一个角落,即便是在午夜时刻天空中也明朗灿烂。苏醒后的城市显得格外安静,脚踩在雪地里发出“咯吱咯吱”的声响。驻足远眺便能看到从地平线升起的太阳,把雪地和天空照得粉蓝粉蓝的,一时分辨不出氤氲出的柔光是日出的晨曦,还是日落的霞光。

在摩尔曼斯克的北方,位于巴伦支海边的小镇捷里别尔卡是追光的圣地,有着观赏极光的最佳视角和最大几率。当然,这里不仅可以邂逅极光,“北极圈内的船舶墓地”的称号也吸引了无数人前往。

百年前,捷里别尔卡拥有不少渔业加工厂、驯鹿繁育基地、修船企业、牛奶厂,一派欣欣向荣的景象。后来,随着自然环境的恶化和工业捕鱼的发展,小镇经济开始萧条,工厂也陆续倒闭。如今,小镇残破衰败,彩色的破烂小屋盖着厚厚的积雪,北冰洋边零零落落地停泊着废弃的渔船残骸,废弃的汽车随处可见,颇有荒凉末世的既视感。

“船舶墓地”在通往新捷里的路上,从前往来如织的渔船,随着渔业的落没在北冰洋上销声匿迹,留下的废弃船舶在洋流的作用下漂洋过海,最终停留在了捷里别尔卡的海湾。七零八落的残骸破损不堪,有的已被海水腐蚀,有的嵌入了覆盖着冰雪的海岸,有的只剩下零星的支架……当阳光照进冰冷静谧的海湾,那极致的凄美之感愈演愈烈……