漂流瓶映出的图景:46天环太平洋之旅

2021-03-15老飘飘

老飘飘

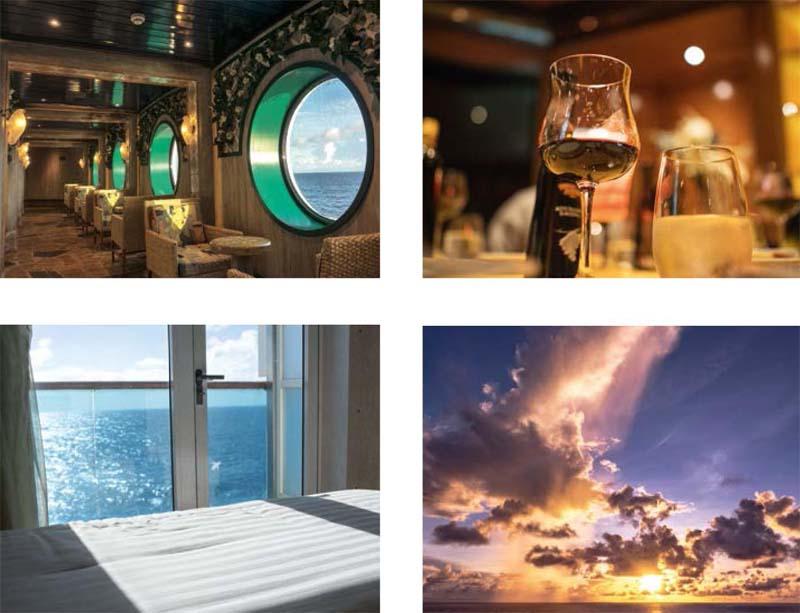

为了参加一次时长46 天的环太平洋之旅,我即将登上一条巨大的意大利邮轮。走上登船通道,我一下子觉得这次在海上的漂流可能会是一次美好的“逃难”。46 天时间,穿越冬天,从寒带到热带,北半球到南半球,然后沿着南太平洋那些永远夏天的岛屿缓缓而行,带着咸味的海洋空气,夜空中的大小麦哲伦星云、火山、异国充满期待的土地、海上倏来忽往的急雨、陌生无害的植物和动物、不限量的美食,在轻轻摇晃中的专心阅读时间……就像一次始于陆地又终于陆地的漂流瓶之旅,在这期间无论发生了什么,只要能在启程以前回到船上,46 天之后一切都会结束。而各处停靠地的风情、海上航行日日夜夜的见闻,则如同映射在这漂流瓶上的图景,闪耀着非凡的光彩。

与水平线一起巡游

天津港的灯火是我出航前最后看到的陆地景象。那天雾霾厚重,一直等到深夜,船才缓缓离岸。我目送着港口灯火在黑暗中逐渐远去,心中不免颇多感触。有位乘坐过邮轮的朋友说:“如果一生能在邮轮上,我宁愿不下船。”我不是邮轮的粉丝,在一艘被大海封闭的船上要怎样度过每一天,恐怕没有乘过邮轮的人都不甚了了。开启这46 天航程的邮轮之旅时,我将肉身暂时托付给工作人员“饲育”,而精神却可以无限自由:探险、睡觉、吃饭、写书、拍摄、游览、锻炼、娱乐、上网发帖、与人搭讪或是闭门不出,每天对我来说都是全新的开始。

经过一夜的航行,一早睁开眼,是一个关键而充满魅力的时刻。窗外一切都已不同,看不到水泥森林里的雾霾和阴郁,取而代之的是蓝色的天空和更蓝的水平线——对于城市居民来说,这是十分奢侈的景观。水平线是个神奇的存在,古代的航海者们误以为这条线的那边是一个巨大的悬崖,越过它会看到另一个世界。我们在船上可以看到完整的太阳起落,白天水平线似乎毫无变化,但早晨和傍晚水平线很忙,在光线交替时刻,可以看到奇迹般的亮度变化,看到云层怎样折射阳光,看到太阳怎样将光子最后分布在云的顶端,看到光线怎样将一场雨变成彩虹。

早晨的第一份报纸上没有世界的混乱,头条是今日船上的娱乐活动。我开始一天的甲板巡游。沿着三层木质甲板行走的时候,脚下的柔软度不同于金属的冰冷坚硬,我甚至有一种踩在土地上的错觉。海上漂流的大船就是一个小社会:摄影发烧友会用相机开启一天最早的一场拍摄,大妈们的广场舞会在三楼的甲板上驱逐跑步的年轻人,楼下的健身房或是游泳池开始了一天的瑜伽课程和晨练计划,喜欢清净的人会在船上的那个小教堂里开始一天的祈祷,或是在船尾部甲板入定。

尽管手机可以上网,但是糟糕的信号和昂贵的费用让人完全失去了与遥远现实沟通的乐趣,就像是火星与休斯敦的交流。而我更愿意学习阿兰·德伯顿的关于旅行的细节思维,专注当下,专注于房间和连接这个房间的甲板以及海洋。

对于一个期望安静而不沉寂的人来说,邮轮上的声音不令人反感。70% 的时间里都会听到低沉的轮机声音,空调风力的声音和玻璃门外的风声或是海水撞击船体的声音可以完美匹配,在微微的晃动中,随时可以躺下睡觉而无须自责,就像是孩子那样在摇篮中毫无顾忌地消费睡眠。在你睡觉的时候,半开的柜门会随着船的摇动轻轻开关而没有声音,热带的风从门外吹动纱帘布,那种平静与温暖的氛围就像在这个世界初生时那样美好。46天实际上并不是一个时间单位,而是一个距离单位,其长短完全取决于你在做什么。

作為留白的航海日

有一类旅行者关注的是目的地而非旅行过程。对他们来说,目的地就像是文字本身,航海日则是空格。而与此相反,邮轮的意义恰在享受过程而不是结果。我在邮轮甲板上享受着看似无聊的日子,无论下雨还是晴天,我很忙,忙于什么都不干——我乘坐的这条意大利邮轮用24 部电影向大导演费里尼献礼,每天躺在床上都可以看到一部,于是我的很多时间都沉浸在费里尼由痛苦和荣耀铸造的哲学构想中。

虽然意大利人非常珍视费里尼为电影世界做出的贡献,但他的作品中真正适合娱乐的其实不多。像《白酋长》《大路》《爱情神话》《女人城》和《浪荡儿》等影片里那些荒诞不经的爱情故事,实际上是对残酷命运的一种无奈调戏。我想,每个人心里都曾经有个费里尼刻画过的“浪荡儿”,而有的人在睡梦中微笑的时候,另一些人已经走在了向着远方的路上。

除此之外,只要将视线往外延伸,心就会获得救赎——长期居住在城市的人目光从来都是被限制的,而在大海中央,我可以享受天幕下光色包围中近乎无限的细节变化。视野从手机和电脑窗口这样的狭小单位被扩展到了“全画幅”。岛屿来去、日月升落、云雨聚散,鸟从远方的港口飞来,迎来送往——在无边的水平线上,在看似荒凉的时间里,人却与伟大最为接近。

古罗马诗人维吉尔说过:“能在浩瀚的大海中游泳的人寥寥无几。”这指的不仅是身体状态,也是心态。对海的恐惧就是对孤独和沉默的恐惧,是人类本能的恐惧,而邮轮专治恐惧,你并不是乘着救生艇在海上提心吊胆地漂泊,不用为淡水、烈日和航向操心,也不用多想三餐、收入、噪音、丑闻和那些让你心烦的人与事情。一条272 米长的船,看上并不大,但是在航行中它就是孤岛与陆地,就是人间烟火。

这次环游的16 处停靠地大多是太平洋上的岛屿,乘客可以在房间的阳台上坐看这16 个港湾。在遥远的大航海时代,每个港湾都充满未知的诱惑。那些海盗或是航海者们为之疯狂的岛屿不仅意味着可以停靠,甚至是财富、帝国的延伸、或是一个恐怖的吃人部落。而今天的我们又会在那些海岛上见识到些什么?

给我一杯斐济水

斐济是个南太平洋中心的群岛国家,它地处赤道与南回归线之间,到处充满了南国海洋的原始美感。在来自该国的物产中,普通人最熟悉的莫过于价格昂贵的斐济水。

在现代商业社会,很多貌似不值钱的东西经过包装都能售出高价。例如带着落基山脉特有清冽的“加拿大纯净空气”,专门罐装后能买到129 元一罐,也就是每呼吸一口就要花费一元。可对于雾霾缠身的地方来说,这还真不是个笑话。而斐济水则不同。到达斐济的时候正好是一个风暴过后的阴天,海水浑浊,我象征性地去附近海岸浮潜了一把,水中能见度很低,就像是浑浊的排骨汤。原来斐济水这种“世界上最纯净的水”和大海的纯净并无关系。

并非斐济产的所有水都能叫“斐济水”,这实际是一种被火山岩过滤过的天然雨水,仅仅取自斐济最大岛屿维提岛上Nakauvadra 山的地下水。实际上多数热带岛屿都有类似的地质环境,但是经过一个加拿大人的运作,斐济水被炒作成“水中贵族”,成为美国政客、明星和时尚人士的心头好。而实际上很多斐济人喝不上干净的自来水,当地政府为此要不断提高斐济水的出口税收来改善民生。

这些年来,斐济算是一个比较容易到达的地方了。该国在名义上有28 座机场,似乎坐飞机跳岛也是可行的,但是实际上其中只有4 座设施完备,而那些小机场的起降则完全看运气。我始终没找到机会离开市中心去我喜欢的海边浮潜。斐济有333 个岛屿,其中223 个是无人岛,多为珊瑚礁环绕的火山岛。在首都苏瓦和机场城市南迪之间,散布着许多土著人的村寨,按照当地传统,戴着草帽墨镜进入部落村子是个大忌,因为只有酋长才能这样打扮。幸好当地部落吃人的传统早在19 世纪后半期就已经结束了,否则不小心戴着墨镜进村的游客很可能会面临“大麻烦”。

我走进当地的超市,抄起一瓶斐济水看了看价格,和任何一种普通瓶裝水并没有多少差别。在斐济水管够,但同船的有位旅客太珍惜这个一生一次的机会了,登船的时候采购了几箱子斐济水上船,结果被课以重税。海关官员说,你可以在我面前直接开瓶喝掉,进了肚子的那些是免税的。喝下一瓶满是税款味道的斐济水——这真让闻者哭笑不得。

维拉港,海中的鱼群龙卷风

瓦努阿图是一个年轻的国家,1980 年才独立建国。早在17 世纪,第一批欧洲人已经到达这里,而在“二战”时期美国和澳大利亚也曾在此设立空军基地。维拉港是瓦努阿图的首都,人口仅仅4 万。与其他太平洋岛国相比,这里的“伊甸园”在水下的热带珊瑚礁里。

依费拉岛是维拉港众多美丽小岛之一,距离市区只有200 米,走下船的时候我注意到脚下白色的珊瑚铺遍海岸,形成了沙洲。这些珊瑚都呈完整的块状,是这个世界上微小的创造者,在水中生活的时候五颜六色。珊瑚虫死后的骨骼会残留下来,筑起整个珊瑚大厦。而这奇特的构造在漫长的时间中不断堆积,逐渐成为岛屿、陆地的一部分。

珊瑚虫仅能生活在深度不足50 米、受阳光直接照射的海水区域,因此干净透明的海水以及阳光是珊瑚礁存在的必要条件。一旦海洋环境变化,珊瑚礁的生长速度也会随之变化。如今全世界气候变暖造成的破坏导致珊瑚大量死亡,这在东南亚和澳大利亚已成为不可逆转的生态现象。有科学研究预测,在20 年内,全球70% 以上的珊瑚礁将会消失。而珊瑚礁构成的裙礁边缘是鱼类、贝类等海洋生物最集中的地方,4000 多种鱼在这里繁衍,珊瑚礁消失以后,鱼类将成为最大的受害者。

维拉港的珊瑚礁依旧生长旺盛,水中的鱼群来去无常,犹如巨大的龙卷风。鱼儿对人并不畏惧,在一米多深的海水中,就可以看到成百上千的同种鱼类围绕着你缓慢游动;当你试图接近它们的时候,它们又快速地散去,然后在不远的地方重新聚集。维拉港的海水十分干净,阳光直射到十几米深处的海底,海床好像伸手可及,但当你想接近的时候,却发现难以到达。很多人会在这里给自己写一封信,夏天寄出,收到信的时候可能已经是圣诞节了。

舞动的塔希提岛

世界上所有环太平洋之旅的行程中,只要有了塔希提岛,就会身价骤增。1606 年,文艺复兴时期的葡萄牙航海家佩德罗·费尔南德斯·德·基罗斯就来到了这里。作为第一位登上这个美丽岛屿的欧洲人,不知道他首次踩上沙滩时是何感想。如果说人类一直都在试图找到伊甸园,这里应该是最接近的地方——整年的客流量还不如夏威夷10 天的多,没有毒虫和蛇,你甚至可以放心地直接在沙滩上睡着。

这里主要人口是波利尼西亚人,还有欧洲和中国客家人的混血,法语是唯一官方语言,岛民一半都是20 多岁的年轻人,遍地美女——塔希提美女在世界选美舞台上曾多次夺冠。她们的光滑而闪烁着微汗的美丽后背在草裙舞音乐中扭动,不仅仅吸引了远方的游客,也吸引了法国后印象派画家高更。他将自己的晚年抛掷在这个慵懒的热带岛屿上,远离故乡,但完全不会寂寞。

和波利尼西亚人常见的肥胖体格不同,当地人的体型兼具热带岛国的圆润与欧亚民族的紧实。Otea(表现战斗场面的集体舞蹈)作为传统舞蹈闻名世界。和巴西的桑巴舞一样,高速颠臀是这种舞的绝技。舞者身上的每块肌肉都汗水淋漓,但他们依旧优雅地微笑不喘,堪称人类奇迹。多数人可能看到过夏威夷的草裙舞,不过那只能算Otea 的“慢速回放”而已。实际上在欧洲人到来之前,Otea 轮不到女性登场,而是由壮汉演绎,那时候这种舞蹈更像是战争动员令。岛国没有文字,文明的承袭全靠肢体语言,举手投足扭臀摇摆都是在“发短信”。

与“海中杀手”共游

鲨鱼一向都是令人恐惧的,在大海中,人类无非是鲨鱼眼里的大号鸡腿。当我们的船在塔希提的波拉波拉停靠,多数人都是去水上屋或是海滩游泳看珊瑚,我上岸就直接参加了一个本地小团,由两个肌肉帅哥做导游,带领游客乘风破浪去海里看鲨鱼。

据说波拉波拉的鲨鱼比人多。这些鲨鱼在泻湖生存,长期接近人类,习性已经很温驯。其中最典型的一种宠物鲨就是黑鳍礁鯊,它们居住在热带珊瑚丛中,没了野性,食物以甲壳和头足类海洋生物为主,有时候还吃海鸟或是海蛇。它们最典型的亮相就是将黑色的背鳍露出水面,这也是所有恐怖片中鲨鱼来袭的典型套路。还有一种更大的柠檬鲨,长达三米多,在喂食的时候出来的大多是这种鲨鱼。当然如果运气好,还能看到平日只能在水族馆里见到的白鲨、灰鲨和锤子鲨。

到達投喂区后,导游拿出一桶小鱼向海里扔去,大家则趴在船边,等着目睹真正的杀手露面。不久,十几条一米多长的鲨鱼开始在周围绕圈,就在船上的人都盯着这些黑色鱼鳍,脑海里翻涌出恐怖故事的时候,导游突然跃入水中,引得船上一片惊叫!我看到导游一把抓住一头鲨鱼的背鳍翻身而上,就像是骑上一匹黑马在水中前行。

导游说轮到大家下水了,但是没人敢下水。我略一寻思:如果历史上真的有人在这里被鲨鱼咬伤,这个美丽岛的生意就别想做下去了。于是我全副武装,穿戴好了浮潜面具,准备好了相机,也跃入鲨鱼群里。果然鲨鱼们并不感兴趣“鸡腿”,只是围着我们的船不停转圈,等着被大家投喂小鱼。这时候越来越多的游客在我的感召下纷纷跳海,大量与鲨鱼的合影也纷纷发送到了朋友圈。随后我们来到一个更浅的沙滩,海水里魔鬼鱼、鲨鱼以及其他各种大大小小的热带鱼类与人类一片和谐,那些鲨鱼就像是宠物狗一样在人身上蹭来蹭去,魔鬼鱼则直接投怀送抱一起合影留念,场景令我至今难忘。

一无所有之家

人们常认为,建筑在丰厚资产上的财务自由才是最彻底的自由,而这可能是个完全的错误。当你真正一无所有的时候,自由则是另一个意思。

12天海上航行后,我们在清晨的迷雾中抵达了所罗门群岛首府霍尼亚拉。所罗门群岛共有990多个岛屿,一半都是无人岛。“二战”的时候,日本人和盟军部队在当地展开了半年的战斗,3万多人将生命永远留在了这里。

此间风景非常一般。因为码头太小,因此邮轮只能小心翼翼地将硕大船身的一半靠近码头,另一半延伸到港口的外面。我站在船尾,俯瞰着岛上的丛林地带,里面有一个原始贫穷部落。早饭时间,丛林里炊烟袅袅,黑皮肤的姑娘们一边做饭一边带孩子。那些孩子光着又黑又亮的屁股蛋儿,瘦瘦小小的身影聚集在海岸线上,遥望着这个华丽的海中怪兽。

早在大航海时代的1568年,葡萄牙航海家门达尼亚·德·内拉到达这里的时候,看到这里的人身上佩戴的是黄金,他以为这就是所罗门王的金库,“所罗门群岛”的名字由此而来。岛上虽然以英文为官方语言,但是实际上说英文的人却寥寥无几。当地方言多达74种,由此可见人类的交流多困难。

岛中随处可见低矮破烂的铁皮房子,人们光着膀子慵懒地在热带阳光下发呆。我跟随一个当地人走入丛林,看到一户真正的赤贫人家:一块布帘子挂在树上算是屋顶,全部家当就是布帘下面一口没有盖子的锅。39岁女主人名叫艾凡,从外表上看接近60岁,她有三个孩子,最小的一个还抱在怀里,而另一对双胞胎脱光衣服后难以区别。我说的话他们完全听不懂,只能通过当地司机和他们交谈。男人是个渔民,有一条小独木舟——用一整棵树凿出来的小船,只能坐进一个人。一家人所有的劳作就是四处找能吃的东西,幸亏这在热带岛屿不是太困难的事情。孩子散养,在周围快乐地和小狗跑来跑去,父亲和母亲的脸上带着真实而持久的微笑,投向我的目光单纯得和他们的孩子别无二致。生活简单到只有没有理由的笑容,就像是没有理由地洒遍全岛的温暖阳光。极致的简单,也是极致的自由。

拉包尔,草编里的时尚

对于喜欢潜水的人来说,这次太平洋之旅几乎就是上天的恩赐。多数的太平洋岛屿都有美妙的珊瑚礁,那种色彩是在泳池中长大的城市人无法想象的。而无论是在维拉港被鱼群环绕,在东萨摩亚的帕果野潜,在新喀里多尼亚的珊瑚里潜行,其体验都无法和我在巴布亚新几内亚的拉包尔与海洋的邂逅相比。在这里的海中我第一次见到无比巨大的珊瑚盘和蓝色的海星,还有肉眼难以见到的蜇人水母。

从当地人的服装到水果,从大海到植物,在拉包尔几乎所有的东西都色彩艳丽,唯一的例外就是塔乌鲁火山。这是一座距离城市最近的火山,巨大而黑色的山口有着残破的边缘,铁锈色的山体毫无生命迹象,像一头尚未苏醒的沉默怪兽。1994年它刚刚喷发过一次,被火山灰覆盖的山头还没有长出植物,山下有些许嫩绿的植被覆盖。在这个炎热的岛屿上,阳光仅仅是一部分热源,海边的水温已经热到如同家里的洗脚水。奇特的是,在这样高的温度中居然还有螃蟹跑来跑去,并没有被煮熟。

在历史上,拉包尔的政权几经易手,德国人、英国人、日本人和美国人都曾统治过这里,而火山和珊瑚礁则亘古未变。很多历史遗迹散落在小岛四处。我们沿着海岸线走到尽头,遇到了一个没有名字的小渔村。当地人靠旅游和渔业生活,住房简陋无比,就是几块木板和一些草编的棚子。村里人背着的“时尚包包”是用茅草编制的,在当地市场上,仅仅几元钱就可以买到。我一路很少购买纪念品,但还是忍不住从村民手上购买了他们用过的二手包包。草包有两种基本造型,一种是贝壳型,一种是方形,经过岛民的使用,变得光滑油亮。虽是草包,但是配上一条围巾,可以有千变万化。岛上的原始审美其实非常时尚。

夜航最美是星空

整个行程中,我的夜晚实际上比白天更加生动有趣。我在甲板上拍摄到夜晚的种种细节,感受到热带的夜风无比温柔。费里尼电影《阿玛柯德》中小镇居民在大雾之夜看到巨轮从小镇前经过的那一幕实在太令人难忘:目送这个巨轮驶过,每个人眼中都饱含着泪水,这巨轮不仅带来了希望,也带走了幻想,人们被囚禁在命运的小镇上,只能目送青春一代代远行不归。

经过赤道无风带的那天夜晚,风停了,忽然整个世界安静了下来,甚至让我有种“船在海中抛锚了”的错觉。寂静而几乎毫无起伏的洋面宽阔而平滑,就像是一块巨大的玻璃,平静到几乎可以看到星星的倒影。倘若是在古代,这个夜晚的温热平静恐怕会令人不安,如果有美人鱼的歌声在寂静中回荡,你就会相信水手中口口相传的故事是真的。

第二天,阳光似乎从天顶倾泻而下,照在深蓝的海面上,又继续投向深海。站在甲板上,我俯瞰海面,甚至没有见到一条鱼。可能鱼在这种地方无法获得食物——整个食物链是以陆地和海洋的交接处最为丰富。

晚上,我坐在甲板的最高處,遥望天宇中的大小麦哲伦星云。这是只有在南半球才能用肉眼观察到的星云,其中与我们最近的距离也有16万光年之遥,可是为什么我们仰望星空时会抱有如此强烈的兴趣?这时候更适合看看费里尼执导的最后一部影片《月吟》,那个倾听月亮声音的人越过梦境之门,喋喋不休地倾诉却无法倾听。如果费里尼在这天晚上和我一起跨越这个无风带,看到月亮或是麦哲伦星云时他会怎样说?如果一个漂流瓶在寂静的夜色下看到星空,它也会自问“我是谁、我从哪里来、我要到哪里去”吗?