新粗野主义社会住宅的最后辉煌

——尼弗·布朗及其亚历山大路住区设计研究

2021-03-15扶国FUGuo

扶国 FU Guo

1960—1970年代,在新粗野主义思想的影响下,英国伦敦卡姆登地区(Camden)集中出现了一批风格相近的低层高密度社会住宅,其中,尼弗·布朗设计的亚历山大路住区被认为是阶梯截面住宅的开创者,“是战后英国的建筑杰作,也是英国为数不多吸引世界关注的住宅项目之一”[1]。作为英国的“最后一个伟大的社会住宅项目”[2],亚历山大路住区对于理解新粗野主义的伦理美学和布朗的住宅设计思想都非常重要。

一、背景:战后新粗野主义与低层高密度住宅的发展

从1950年代初起,新粗野主义成为英国战后重建的重要工具,以史密森夫妇等为代表的新粗野主义建筑师提倡通过融合大众文化的新美学观点,达成源于现有材料机理与建造逻辑的审美目标。从形式上看,新粗野主义通常采取混凝土外表的抽象建筑语言,注重雕塑性建构的品质,重复大胆的几何体,具有结构的严密性和强烈的物质性;从本质上看,新粗野主义美学与伦理基础紧密相关,表现出立足于社会关怀,真实表达建筑材料、结构和功能的强大意象,粗野主义的物质性是战后物资稀缺条件的美学结果,整体性的模块空间体现了对共同价值观和公平生活质量的渴望。

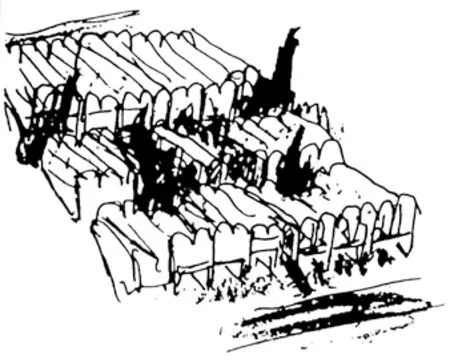

与此同时,面对战后大规模高层住宅建设中关于非人性化以及安全性低的抱怨,建筑师们寻求在住宅设计中既能达到高密度,同时又能满足居民心理、生理和社会生活等各方面的要求,源自传统联排住宅的低层高密度住宅于是重新进入建筑师的视野。受柯布西耶早期“La Sainte-Baume”和“Rob et Roq”住宅方案(图1、图2)中对毯式建筑(mat-building)思考的启发,Atelier 5于1956年设计的海伦住区(Siedlung Halen),基于将马赛住宅“横置”到森林中的构想,形成一个多层次的、立体的“村落”。瑟奇·谢尔马耶夫(Serge Chermayeff)和克里斯托夫·亚历山大(Christopher Alexander)在其著作《社区和私密》(1963年)中明确提出了低层高密度住宅的概念,肯尼斯·弗兰姆普敦称之为“新资本主义城市扩张的改良主义战略”[3]。事实证明,并不是只有高层建筑才能实现高密度,沃尔特·波尔(Walter Bor)于1962年的《高密度住宅的新方法》中指出,“无需采用单一高层街区,也可以达到136~200ppa的高密度”[4]。不过,在布朗之前的大多数毯式建筑大都是针对郊区的设计,并没有用于城市中心的低层高密度(150ppa以上)住宅。一直到1960年代中期,以亚历山大路住区为代表的卡姆登地区“阶梯截面”联排住宅脱颖而出成为城市中心区住宅的杰出方案。

二、尼弗·布朗及其住宅设计“三部曲”

1.尼弗·布朗的住宅设计思想

尼弗·布朗于1929年出生在美国纽约,父亲是英国人,母亲是美国人,他1950年到英国AA(Architectural Association School of Architecture)学习建筑专业。包括同学大卫·格雷(David Gray)、肯尼斯·弗兰姆普敦、帕特里克·哈吉金森(Patrick Hodgkinson)和约翰·米勒(John Miller)等在内,他们后来被认为是战后英国建筑人才的“黄金一代”。布朗作为一名职业建筑师而闻名,但他在建筑教育和研究方面也很活跃,曾先后在英国AA以及美国康奈尔大学、普林斯顿大学等多所院校任教,这对于布朗的住宅建筑设计思想大有帮助,尤其是在AA 的学习和工作背景明显影响了布朗对传统住宅本质的兴趣。早在1950年代初,在史密森夫妇等AA教师的推动下,尼弗·布朗等AA学生就曾激烈论辩过风行多年的功能主义规划和高层建筑崇拜。在长期的学术研究中,布朗先后发表过多篇论文探讨在住宅设计中如何“将英国文化和情感纳入我们所有的现代主义理念”,他主张吸收传统的低层高密度住宅特征,把整个场地当作一个建筑,消除残余空间;精确定义使用者,避免模糊使用室外空间;要让每一户住宅都有可识别的直接通向公共通道的前门,以及开敞朝天的私有室外空间。特别是在1967年的《住宅的形态》一文中,他集中描述了关于城市住宅的个人宣言:“以满填场地,以几何定义(geometrically define)开放空间,以整合(的方式)建造低层(住宅)。并且……回归住宅的传统品质,(包括)连续的背景,匿名的,单元的,重复的,这一直以来是其美德”[5]。

布朗曾批评柯布西耶等现代主义大师失去了对文化和物质连续性需求的正确认识,尽管“光辉城市”旨在为市民争取完整和愉悦的生活,但实际设计出来的生活方式却违背传统,缺乏以前住宅模式能提供的社会联系和互动程度。现代主义高层住宅不可避免地导致住宅与邻里之间、邻里与城市之间缺乏直接的关系,与传统城市的连续肌理相分离,因此“开放空间成为住区内住宅之间、住区和周边环境之间的一个障碍,成为围绕着社会住宅区的警戒线”[6]。“混合开发”高层住宅只是没有内容的形式,“在塔式和板式高层抛弃街道时,我们抛弃了整个生活方式,而对其复杂性以及价值的理解相当不充分”[7]。布朗在《住宅的形态》中通过回忆对伦敦街头生活的赞歌,试图唤回存在于传统街道社区的丰富社会关系网络,以及公共和私有区域之间的平衡,“那些古老的街道尽管有所不足,但是提供了和睦接触的环境、社会可识别群体、选择、自由、相互依存和责任,直接接触室外,当地商店、酒吧和后院产业等,能够轻松进入并具有连续性,让每一个家庭在城市规划中都有其位置”[8]。

尼弗·布朗提出“连续性是住宅不可避免的特性”,不过这种连续性不能通过简单重现18世纪的传统联排形式来实现,个人与群体之间,私有与公共区域之间的新空间关系,以及汽车和行人的交通系统组织,要求重新理解城市传统住宅本质优点并尝试吸收它们。布朗指出,与其把建筑看成是在开敞空间里安置的物体,不如把外部空间与建筑和交通一起作为设计的元素,这意味着把整个场地都看作单一建筑,未定义的或残余的空间必须完全被清除,整个场地的每一寸土地都应成为明确的场所。布朗认为,“要实现可感知的秩序,需要的不仅仅是‘部分'的组装,不仅仅是通过片段的战术安排来识别有意义的关系。它需要将所有的片段整合到一个单一姿态(single gesture)中,在这个姿态中,统一性和相互依存性在任何被感知的层次都可以被识别”[9]。在强调住宅设计整体性的同时,布朗极为反对“做作的”视觉技术和元素表现性,并在1963年的《海伦住区及折中主义困境》中批判了海伦住区注重纯粹形式的过度设计,认为该作品“看起来更多是沉溺于个人技巧,而不是试图将手头问题和整体问题联系起来”[10]。

图1:柯布西耶的Rob et Roq住宅方案

图2:La Sainte-Baume住宅(左)和Rob et Roq住宅(右)的剖面及图底关系比较

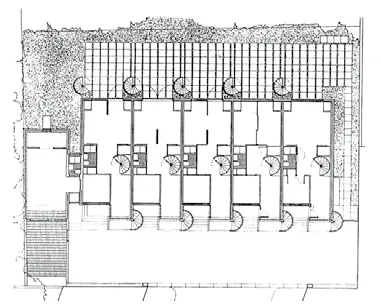

图3:温斯科姆街住宅底层平面

图5:温斯科姆街住宅各层户型平面

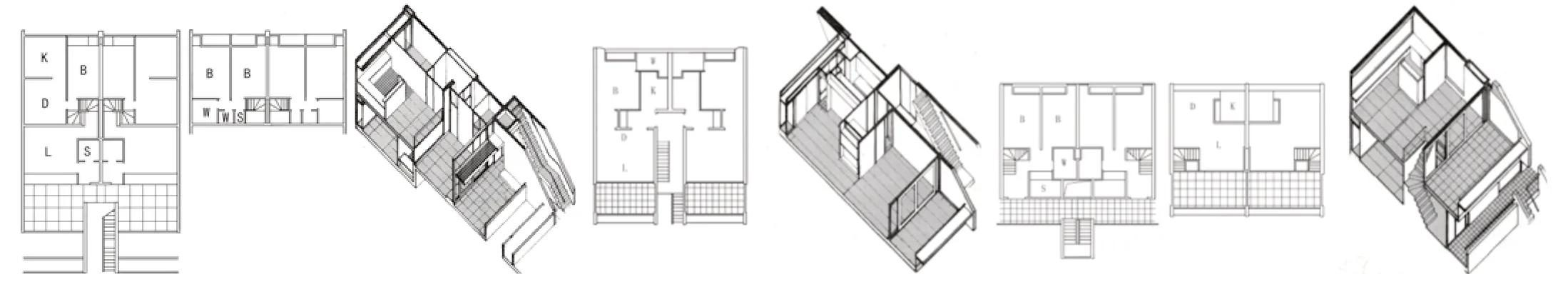

2.温斯科姆街住宅和舰队路住区设计

尼弗·布朗于1965年加入卡姆登地区建筑师部门工作,前后分别设计了5户的温斯科姆街(Winscombe Street)住宅、71户的舰队路(Fleet Road)住区,以及520户的亚历山大路住区三个项目,形成了设计理念连续发展的卡姆登地区住宅“三部曲”,正如布朗自己所说,“这三个方案的确可以作为一篇论文来读,(规模)从住宅到城市。它们都有相同的细节,从公共和半公共空间的安排,到阳台和推拉门。在任何情况下,我都不认为我在设计社会住宅,而是在设计伦敦好住宅”[11]。

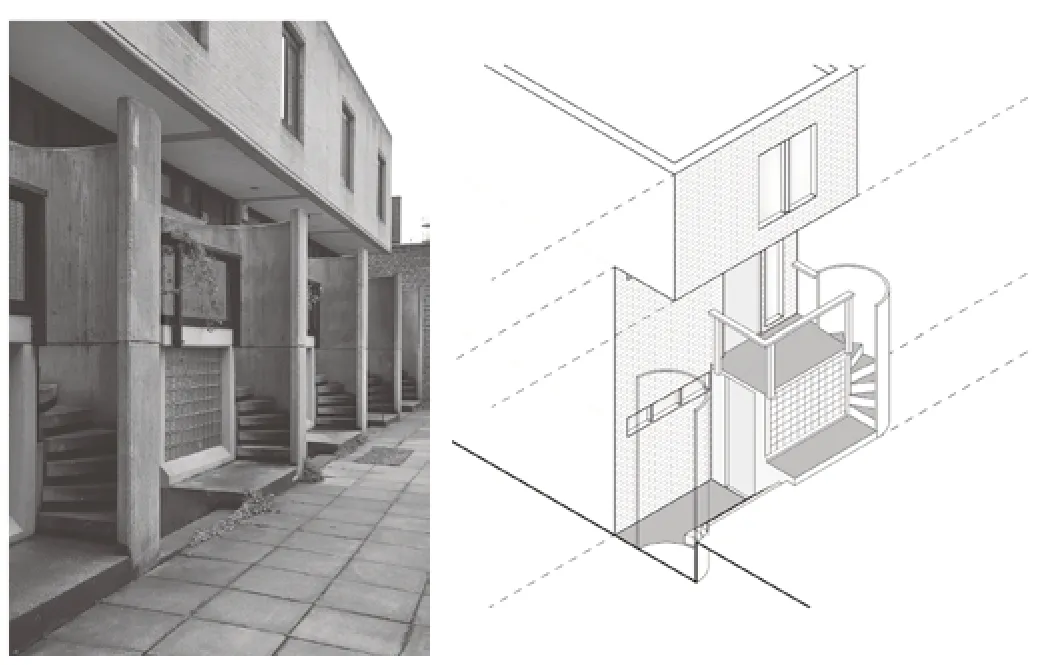

设计于1963年的温斯科姆街住宅是一座5户社会住宅,在符合当地社会住宅面积限制的前提下,设计成果不但比标准多出了一间卧室和浴室,而且创造出特有的宽敞感。布朗没有照搬传统联排住宅形态,而是将公共与私密空间上下倒置,为上下两层都提供了自己的直接出入口,尤其是“孩子们的房间通到花园,这样他们就可以直接进出”。布朗指出,“这种对空间的划分和对传统的倒置……源于对理想家庭和共有(communal)花园的思考”[12]。布朗将一半后花园细化为每户的共有花园,边界明确的共有花园是每一户住宅的延伸,这种避免模糊使用公共空间的原则是布朗设计的一个关键概念,试图在居民中树立“邻里和关心”的精神。住宅的中心以贯穿3层的螺旋楼梯直接划分各层区域,不需要单独的楼梯大厅;底层的两间儿童卧室以推拉门连接,可以轻易转换为一个整体房间;底层面街一侧设有单独入口,可以转换成通往大街的独立住宅单元;中间层用全高全宽的推拉玻璃门将餐厅空间延伸到可以俯瞰花园的阳台,厨房被压缩到餐厅一侧;顶层起居室和主卧室通过楼梯顶端的中枢大门相互开放。爱德华·琼斯(Edward Jones)评价,“温斯科姆街住宅的室内布局是一种旅行,……在一个非常小的住宅里提供非常大的空间”[13](图3~图5)。

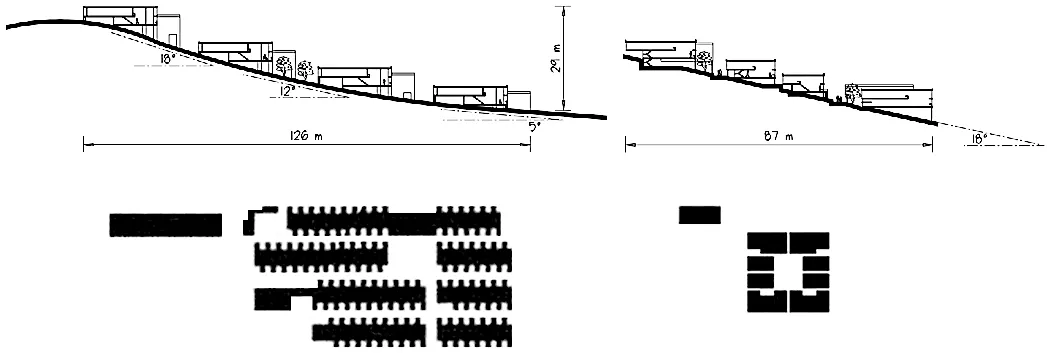

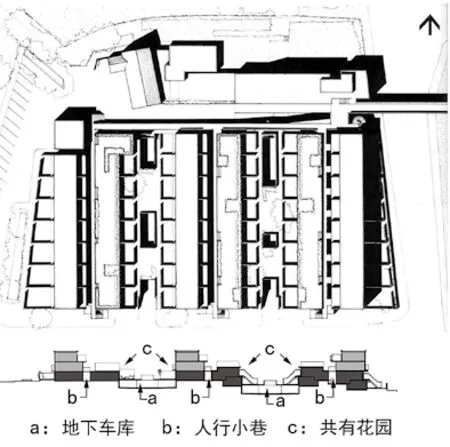

设计于1967年的舰队路住区包含了三排住宅,当地规划密度要求100ppa,但布朗设计出的净居住密度达到了160ppa。舰队路住区同样充分利用场地高差,西边一楼的单层住宅到东边就变为半地下的复式住宅。这些住宅尽可能靠近传统的联排方式,前门开向与城市步行系统连续的公共街道,而且每户都有一个没被上层阳台遮蔽的铺砌花园。每排住宅楼中间有一条行人小巷可以直接进入两侧的住宅单元,“这条小巷使得住宅可以正面宽裕而不是很深,宽度意味着能设计出人们可以环绕的室内。这条小巷也意味着前门可以通过一个门槛进入,就像温斯科姆街住宅一样,也像18、19世纪的伦敦城镇住宅一样”[14]。布朗甚至考虑将小巷整合进城市路线中,计划通过天桥到达城市干道对面将人行道延续下去,“整个设计就是这样一个连续图(continuous diagram),小巷汇合进城市路线,然后穿过的不仅是这片住区,而是整个伦敦北部区域……所以在方案结束时看到的东西只是立足于新城市理念的大片基础设施规划中的一部分”[15](图6、图7)。

图6:舰队路住区总平面和剖面

图7:舰队路住区“步行小巷”

图8:温斯科姆街住宅背立面

图9:温斯科姆街住宅入口透视及图解

温斯科姆街住宅和舰队路住区不仅都利用场地高差和精确定义空间来实现高密度住宅空间序列的连续性,而且都注重通过精心安排材料和结构来实现建筑与环境的整体性。温斯科姆街住宅为了与旁边19世纪砖房共生,以顶层悬挑砖墙的实体感整合了下面浅灰沙砖墙、玻璃砖窗、混凝土螺旋楼梯等多样化元素,其几何体块的对称和连接都有单元集聚所产生的一种“附加形式语言”(图8、图9)。舰队路住区的颜色元素相对简单,不过其阶梯截面创造出两边繁茂种植的公共空间,并以几乎封闭的外表在城市喧嚣中维护了一个宁静的绿洲,“很难看出其特定空间序列和形式中所包含的深刻变革。材料的感性、花园的柔性和内部的安宁都掩盖了它真正的激进核心”[16](图10)。

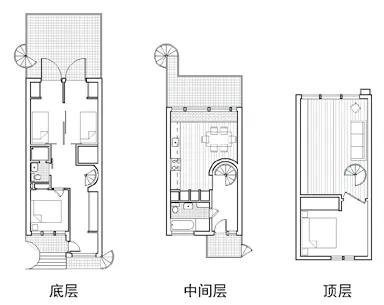

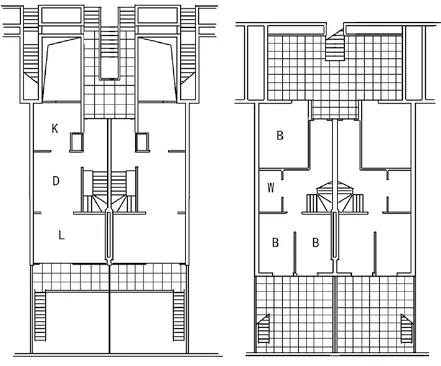

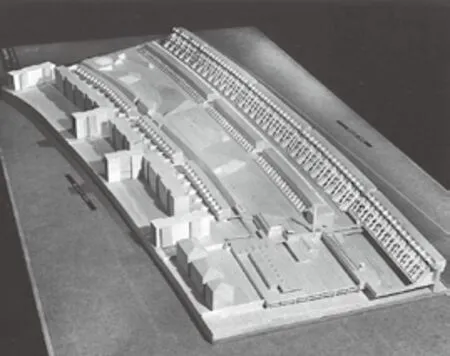

三、亚历山大路住区的空间结构连续性

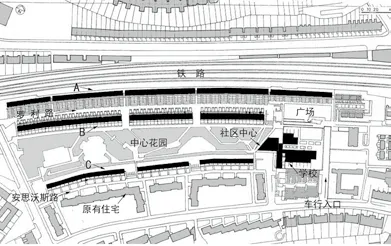

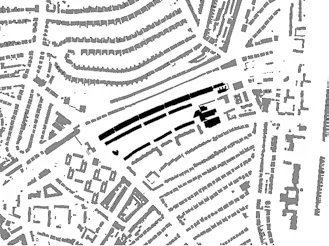

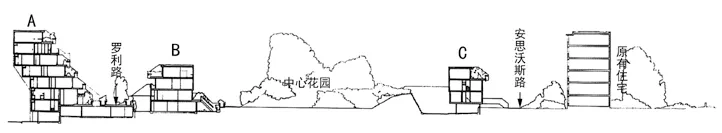

在进行了较小规模的项目实践以及系列理论探索后,尼弗·布朗于1968年设计了卡姆登地区最大规模的社会住宅——亚历山大路住区,项目占地6.47 hm2,设计了520户住宅,可容纳1660人。项目由三排弧形住宅楼组成,最北边7层高的A排住宅从场地东端一直延伸到西端长达430 m,阻隔了场地北边火车站的噪声;中间4层高的B排住宅与A排以阶梯截面形式相望而建,围合成人行街道罗利路(Rowley Way);南边同为4层高的C排住宅与B排刻意加大距离,两者之间营造出一片宽敞的中心公园,C排南侧通过宁静的人行街道与原有的安思沃斯住区取得呼应(图11)。

虽然规划要求亚历山大路住区密度达到150ppa,但布朗的方案最终实现了216ppa,不但在符合空间和成本标准的同时设计了多种户型,而且还提供了配套完善的公共设施和一个1.6hm2的公园。这更像是一片城市,而不仅是一个住宅区,其高密度“部分是为了在经济上符合政府的住宅成本标准,部分是因为布朗认为低层高密度建设理念是一种积极的东西”[17],因为高密度促进“精确定义”城市空间结构,整合街区、街道和住宅之间无缝对接,不但将住宅、青年俱乐部、社区中心、残疾儿童学校、看护中心、残疾人之家等“城市片段”在形态上与城市肌理交织,更重要的是,从经验和方式上给在那里生活的人们以范围广泛的接触机会(图12)。

图10:舰队路住区庭院透视

图11:亚历山大路住区总平面

图12:亚历山大路住区所在区域肌理

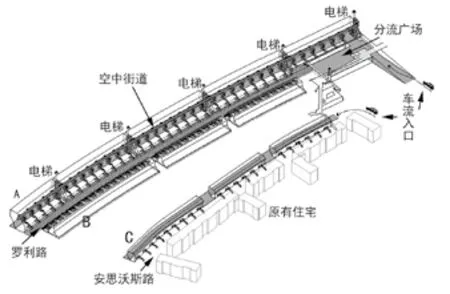

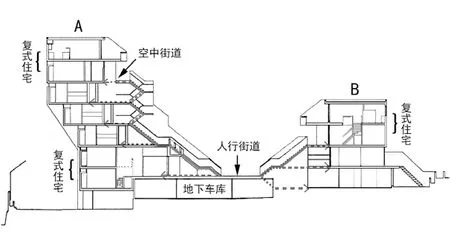

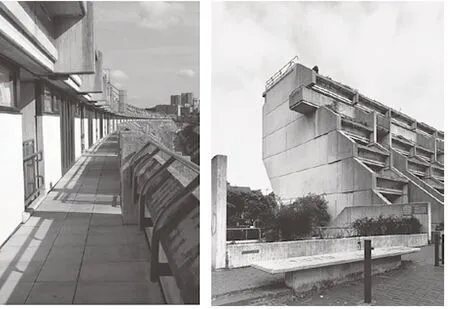

新粗野主义把建筑看作“生活方式的直接结果”,结构化的空间连续性在实现高密度的同时,体现了表现为人际交往以及建筑形式的关系。史密森夫妇1950年代提出通过“城市—街区—街道—住宅”建立从“自愿”到“非自愿”的“人际交往层级”,街道是居民产生交往、联系的第一层级,承载了居民的社区认同感与归属感。为此,史密森夫妇曾在高层住宅设计中采用加宽通长外廊的“空中街道”,可是远离地面的“空中街道”无法联系多样化的社会功能。亚历山大路住区则利用低层优势让居民真正回归传统街道生活,不仅采取了穿越场地达350m长的地面街道罗利路,而且在A排住宅顶层安排了贴近地面花园和服务设施的“空中街道”。为加强“空中街道”和地面街道之间的连续性,漫长的A排住宅划分为五段,每段连接部分都设有从地下车库通达顶层的观光电梯,每段内部则采取半开敞楼梯服务各层,形成密集“小巷”与上下两条人行街道相连,以“竖向街道”格局替代了传统排屋的水平序列格局,“它集中于所有人使用的主要社会空间(prime social space)理念,而不是被分割成单纯重复的通道布局:一个显然被认为有可能产生凝聚社会(cohesive society)的空间”[18](图13~图16)。

空间序列及其要素配置是强化连续性结构的核心,亚历山大路住区扩展了《社区和私密》的分析方法,复制伦敦传统街区从公共区域经由半公共街道到达住宅半私密和私密区域的空间序列。B排住宅通过南北分设入户楼梯,为上下两层复式房间安排了独立的街道入口:地面一层住户登上混凝土矮墙围合的台阶,然后穿过一座金属栏杆的小桥到达内凹式平台的半私密空间,地面材料从砖铺转换成混凝土板,台阶成为空间转换的标志;内凹的平台空间与室外共有花园空间重叠,在混凝土楼梯的围合下,通过“提升—桥接—平台”的结构化空间序列和缩放,沿着罗利路形成了从半公共区域到住宅私密区域的空间线性节奏,空间的解读因材料和建筑元素(低墙、高墙、栏杆、屏风、开口等)之间的特殊关系而得以强化(图17、图18)。

四、亚历山大路住区的粗野主义伦理意象

图13:亚历山大路住区场地剖面图

图14:亚历山大路住区步行“街道”流线

图15:亚历山大路住区A、B排剖面图

图16:亚历山大路住区“空中街道”景观

图17:亚历山大路住区A排底层(左,4卧室5人)、2~4层(中,2卧室2人)、顶层(右,3卧室4人)平面

图18:亚历山大路住区B排底层复式住宅(3卧室4人)上层(左)、下层(右)平面

图19:亚历山大路住区B排罗利路入口

亚历山大路住区不但通过空间配置追寻契合日常生活方式的连续性结构,而且从形式上强调结构和材料的真实表达,明显体现了新粗野主义基于意象整体性的伦理美学本质。布朗自己说,“我希望它被视为一个整体,一个连续的图像,通过复杂截面以传统方式设计并整合开放空间,……整合的概念决定了所有这些部件的环环相扣,这是亚历山大路住区思想体系的根本”[19]。建筑的精神意象有种审美的化合作用,不论弧形“巨型结构”是让人感到压抑还是舒缓,亚历山大路住区像一块整石一样瞬间可识。布朗提出,住宅被视为多种功能的复合体,同样就应该用复合的方案来设计好住宅,这种方法决定了建筑的各个部分都通过“单一姿态”理念遵守一套模块化系统规则和一种材料体系语言,寻求从整体的角度来定义每一个细节,“部分”在空间上可以被识别出来,但在形式上应以精确的视觉语言编织一个复杂的空间故事。亚历山大路住区的目的并不是要呈现出纪念性建筑的实体,而是要通过单元重复的场地权威性,呈现与伦敦传统街道同构的立面模式,融为现有城市景观的一部分,空间和建筑、高密度和低层都成为一种营造手段。由于A、B排采取了阶梯截面,当人抬头看时视野开敞,尤其是顶层复式后退较多几乎看不到,建筑整体感知只有4层高,阶梯截面的开放空间和建筑共同形成了风景如画的山谷景观。整个顶层的户户隔墙以“I—I—I”的节奏形成了“如同古典建筑语言的抽象檐口”,人行街道将整个场地的个体元素联系在一起,产生一种传统的系统复合体秩序(图19~图21)。

亚历山大路住区的整体性联排景观形成了一种匿名的、中性的外壳,“没有厄斯金(Ralph Erskine)浪漫主义住宅中那种任意的视觉多样化,也没有用故意的‘意外'来混淆或隐藏真正的‘部分'。每间住宅都有明确的特征,不是通过多样化,而是通过它在横截面上的特有位置”[20]。亚历山大路住区的新粗野主义伦理美学依赖于抽象和现代化的形式,利用半开敞楼梯、入户小桥、人行街道、步行天桥和广场坡道等组成了公共空间景观,在满足功能的同时实现让事物“直接可见”的美学价值,只有高耸的锅炉房烟囱算得上是视觉突出的唯一标志。当然,具有整体性意象的“部分”同样也是精心设计的结果,节制的细节设计虽然没有附加的修辞但具有绝对一致性,半敞开楼梯间的平台楼板特意凸出来以呼应立面的横线连续性,混凝土现浇部件厚度明显比技术上需要的大;而为了弱化密集厚重感,阶梯截面阳台被分解为混凝土栏杆和不透明玻璃栏板的结合,并以密集的花池植物进一步缓和了楼层影响。

亚历山大路住区以未饰面的混凝土材质表现坚固、诚实等品质,虽然“巨型结构”与它所形成的街道人文场景似乎存在着视觉矛盾:孩子们玩耍,邻居们聊天,阳台有卫星天线、格子纱窗和花园棚屋,但这些日常生活的亲密性与粗犷的混凝土隔墙和工业管道并列,形成一种奇妙的结合。罗伯特·麦克斯韦(Robert Maxwell)在《没有修饰的真理》(Truth without Rhetoric,1994年)中认为,对于美学的评价,重点在于修饰的使用方式与途径,而不是主观的回避以及刻意的管道外露或服务设施的呈现,因此,修饰在客观与主观的基础上,呈现可视与不可视的城市特性。一系列无修饰的生活要素,逐渐成为亚历山大路住区中不断变化的“可视”要素,如管道、标志、植物,汽车交通,以及人们行走的方式、着装等。这些看似平凡的事物,由于其不断变化的特性呈现了无意识化的修饰特性,传达了建筑环境在社会居民生活中所扮演的潜在角色。这是一种在建筑中表达平等主义理想的有力意象(图22)。亚历山大路住区的“建筑象征本体重申了相互作用,因此它包含关注内部发生的事件和生活,从而赋予它使用和参与的意义。亚历山大路住区之所以成为1970年代建筑典范……主要不是因为现代主义语言,而是因为其内在的社会关注”[21]。为打破社会住宅廉价非宜居的观念,布朗重视以相应技术和材料提升日常生活品质,探索了一系列工程创新。为阻隔北边铁路线的噪声和震动,A排住宅采用了防震基础衬垫,建筑的后立面只有几扇狭小的窗洞和双层玻璃窗,形成了大面积实墙的“硬壳”。为了创造舒适高效的室内温度环境,住宅单元的承重墙是由石灰石骨料混凝土构成的,其中包括了含有加热元件的管道,这个系统能同时服务相邻两户住宅,中央燃油锅炉通过中控分配系统根据温度变化对个人住宅进行补充加热。“当亚历山大路住区建成时,它化解了私有住宅和社会住宅之间的可悲差别。……我这代人的理念是我们要建造‘住宅',而不仅仅是社会住宅”[22]。

图20:亚历山大路住区总体透视

图21:亚历山大路住区总体模型

图22:生机盎然的罗利路意象

五、对亚历山大路住区的批判及其价值回归

虽然亚历山大路住区在设计完成后引起了建筑界的广泛关注,并成为卡姆登地区社会住宅的语言范式,但是由于议会政治的不稳定局面,亚历山大路住区项目延迟了近10年才建成,不但建设成本几乎上涨为原来的3倍,墙面供热、玻璃电梯井等维护问题也变得复杂。在经济批判的同时总是伴随着美学批判。亚历克斯·亨尼(Alex Henney)于1980年发表《卡姆登:最后的大户(Big Spenders)》,猛烈攻击卡姆登地区项目成本,并将亚历山大路住区描述为“带着冷酷隔墙的,不停重复的……缺乏隐私的单元盒”[23]。在1980年代,亚历山大路住区缺乏足够的维护,尤其是植物和景观美化的意象重要性被忽视了,最终变成了衰败、涂鸦和肮脏的地方。新粗野主义美学原本被认为反映了一种公民强力言论的民主态度——可靠、诚实、率直、有力,但是最后的意味却变得正好相反——敌对、冷酷、残暴。1979年撒切尔掌权后,社会住宅建设被叫停,布朗由于在卡姆登地区住宅建设中的开创性作用而备受争议,在亚历山大路住区项目后再也未能在英国进行建筑设计。

尽管围绕亚历山大路住区的社会争议不断,但在建筑界,它被誉为创新的堡垒。饱受围攻多年之后,亚历山大路住区于1994年被“英国遗产”组织列入二级建筑遗产名录,属于为数不多的建成不到30年就被赋予该身份的建筑之一。先是接受鼓掌,然后遭到辱骂,现在又重新受到了人们的喜爱和尊重;在亚历山大路住区影响下的卡姆登地区建设时期现在被认为是“英国住宅的神奇时刻,设计和建造了清晰平静、非常宜居的场所”。2011年10月,霍尔本图书馆专门举办展览,主题就是“营造一片城市:尼弗·布朗及亚历山大路住区设计”,回顾并肯定了亚历山大路住区作为城市一部分的角色,基于邻里社区经验和乌托邦渴望提供了一个全新的城市生活概念。2017年10月,88岁的尼弗·布朗获得英国皇家建筑师学会(RIBA)金奖以表彰他的“高品质社会住宅”。RIBA主席本·德比夏尔(Ben Derbyshire)说:“尼弗·布朗对现代英国住宅的发展作出了巨大的贡献,这对建筑师、地方政府和那些从他的杰出项目中受益的人来说是一种鼓舞。他的开创性理念坚定地将社区置于每一个建设项目的核心,让居民共享花园,拥有自己的前门,创新灵活的生活空间,以及每个家庭的室外私有空间。”

亚历山大路住区代表了新粗野主义社会住宅的最后辉煌,象征着“改良”现代主义的一度复兴。如今被重新欣赏的粗野主义伦理美学被认为是公民社会的民主属性象征,构成了一种不妥协的建筑美学,前卫的英雄主义和日常生活的平凡无奇结合为一种愿望:通过技术创新和工业大规模生产来改善平凡人的生活,从日常生活的模式中汲取新的、诗意的秩序,把平凡和公平看作是灵感的特殊来源,甚至是文化和伦理再生的力量。正如蒂姆·高夫(Tim Gough)所说,“事实上,布朗的目标是在他所有的作品中直接为平等主义社会建立场所……关心不仅是针对建筑和设计,更重要的是社会与这些建筑的相互作用,超越了政治。这也可能是亚历山大路住区为什么能继续成为一个有效范例,激励那些愿意超越风格问题而走向建筑永恒现实的人”[24]。这对于同样面临住宅建设诸多问题的我们而言,无疑也具有创新所需要的借鉴意义。

注释

[1]Neave Brown. Neave Brown in conversation with Mark Swenarton & Thomas Weaver [J]. AA Files,2013,67:75.

[2]Andrew Freear. Alexandra Road:The Last Great Social Housing Project [J]. AA Files,1995,30:35.

[3]Kenneth Frampton,Modern Architecture. A Critical History [M]. London,1980:324.

[4]ppa:每英亩居住人数。Walter Bor. A Fresh Approach to High Density Housing [J]. Official Architecture & Planning,1962,25(4):179.

[5]Neave Brown. The Form of Housing [J]. Architectural Design,1967,37:433.

[6]Christoph Grafe. Les Terrasses de Camden:The Hanging Gardens of North London Revisited. OASE,2003,61:72.

[7]Neave Brown. Fleet Road 2:Architect's Statement [J]. Architectural Design,1978,48:523.

[8]Mark Swenarton. Developing a new format for urban housing:Neave Brown and the design of Camden's Fleet Road estate [J]. The Journal of Architecture,2012,17(6):987.

[9]Neave Brown. The Form of Housing [J]. Architectural Design,1967,37:433.

[10]Neave Brown. Siedlung Halen and the Eclectic Predicament [J]. Architectural Design,1963,33:62.

[11]https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/oct/06/im-dumbfouded-neave-brown-the-geniusof-social-housing-on-winning-an-awaard-for-thebuilding-that-ended.

[12]同注释[1]:82.

[13]Edward Jones. Neave Brown's Fleet Road:The Evolution of a Social Concept of Housing [J]. Architectural Design,1978,48:524.

[14]同注释[1]:83.

[15]同注释[1]:84.

[16]Beth Hughes. The Death of a Client:The End of the English Housing Estate [J]. San Rocco,2016:152.

[17] Tim Gough. Alexandra Road and the Triumph of Architectural Modernism. in:Laurel Forster and Sue Harper. British Culture and Society in the 1970s:The Lost Decade[M]. Cambridge Scholars Publishing,2010:242.

[18]Robert Maxwell. Alexandra Road,Camden. in:Sweet Disorder and the Carefully Careless:Theory and Criticism in Architecture[M]. New York:Princeton Architectural Press,1993:43.

[19]同注释[1]:86.

[20]同注释[18]:47.

[21]同注释[17]:251.

[22]https://www.architectsjournal.co.uk/news/neave- brown-you-cannot-build-homes-properly-withouta-programme/8688905.article.

[23]Alex Henney. Camden:Last of the Big Spenders [J]. RIBA Journal,1980,7:43-45.

[24]同注释[17]:251.