桂林会仙湿地表层土壤中有机氯农药污染现状

2021-03-15程铖刘威杰胡天鹏邢新丽毛瑶石明明许安苏业旺李星谕余海阔祁士华

程铖,刘威杰,胡天鹏,邢新丽,毛瑶,石明明,,许安,苏业旺,李星谕,余海阔,祁士华,

(1.中国地质大学(武汉)环境学院,盆地水文过程和湿地生态恢复实验室,武汉430078;2.联合国教科文组织国际岩溶研究中心,自然资源部岩溶生态系统与石漠化治理重点实验室,广西 桂林541004;3.中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉430078)

20世纪后半叶,有机氯农药(Organochlorine pesticides,OCPs)作为一种高效、低成本的广谱杀虫剂广泛应用于我国农业生产中,但其作为一类典型的持久性有机污染物(Persistent organic pollutants,POPs),具有半挥发性、持久性、生物富集性和高毒性等特性,对生态环境和人体健康存在严重危害[1−3]。虽然我国已于1983年全面禁止OCPs的生产和使用,但由于其在环境中难降解,且存在大气传输和近期农业生产中新OCPs的非法输入等影响因素,目前在各种环境介质中均能检出不同浓度的OCPs[4−7]。农业活动中施用的OCPs通常沉降在土壤中,同时存在大气扩散和干湿沉降等迁移转化过程,因此,土壤逐渐成为环境中OCPs主要的汇区[8]。此外,土壤中的OCPs也会通过与水体和大气等介质进行物质交换[7,9]而逐渐成为OCPs的二次污染源。因此,研究土壤中OCPs的含量水平和污染程度具有重要意义。

会仙岩溶湿地是桂林市岩溶湿地的重要组成部分,称为“桂林之肾”,同时也是我国岩溶湿地的典型代表,是亚热带低海拔地区最大的岩溶湿地[10]。近几十年来,在人类活动水平不断提高和岩溶湿地蓄水能力持续降低的影响下,会仙湿地区域内出现了生态环境恶化的问题[11]。为科学修复和保护湿地,2012年4月会仙湿地被列为国家湿地公园试点建设工程。湿地周边的主要经济来源为农业,所以农药的使用会影响到土壤、水体和大气等介质中OCPs的含量。目前,一些学者对湿地水体中的OCPs污染[12]和土壤中重金属元素污染[13]进行了相关研究,但是对土壤中OCPs污染现状缺少相关研究和报道。

本文以会仙湿地中农用地、荒草地和居民区3种不同土地利用类型的表层土壤为研究对象,分析测定了24种OCPs的含量,讨论了OCPs的分布特征和组成特征,并进行了来源分析和生态风险评价,为研究区OCPs污染评价和防控管理提供了科学依据。

1 材料和方法

1.1 样品采集

根据会仙湿地常见的3种土地利用类型(农用地、荒草地和居民区)的分布特点,于2019年11月在会仙湿地核心区域布设了18个采样点(如图1所示),分别采集0~10、10~20、20~30 cm 3种深度的表层土壤样品,共计54个样品,包括33个农用地样品、12个荒草地样品和9个居民区样品。每个点位选择5 m×5 m的正方形范围,均匀取四角和中心方位的样品混合成一个点位样品。样品采集使用清洁不锈钢铲,采集后的样品包在铝箔中,并装入干净的聚乙烯密实袋中保存,记录编号等信息。样品尽快运往实验室,−4℃冷冻贮存直至分析测试。

1.2 样品前处理

样品经风干后,研磨并去除石块等杂物。称取10.00 g样品和适量干燥的无水硫酸钠包裹于滤纸盒中,加入20 ng回收率指示物[四氯间二甲苯(TCmX)和十氯联苯(PCB209)],并用约120 mL二氯甲烷作为萃取剂在45℃水浴下索氏抽提24 h。提取液中加入适量无水硫酸钠,经旋转蒸发仪(德国Heidolph RE−52),于40℃下浓缩至约5 mL,加入约5 mL正己烷,进行溶剂置换,继续旋蒸至约2 mL。浓缩液通过去活化的硅胶和氧化铝(体积比为2∶1)层析柱净化分离,用二氯甲烷和正己烷(体积比为2∶3)混合液进行淋洗。淋洗液经旋转蒸发浓缩至0.5 mL,转移至2 mL细胞瓶中,用高纯氮气吹至0.2 mL,加入20 ng内标化合物[五氯硝基苯(PCNB)],低温保存待测[8]。

1.3 仪器分析条件

试样使用气相色谱仪(美国Agilent公司,HP7890A配63Ni−ECD检测器)进行定量分析。色谱柱为DB−5石英毛细管柱(30.00 m×0.32 mm×0.25 μm),柱温升温程序:初始温度100℃,保持1 min,以4℃·min−1升温至200℃,以2℃·min−1升温至230℃,最后以8℃·min−1升温至280℃,保持15 min。载气为高纯氦气,气流流速为1.0 mL·min−1。进样口温度290℃,不分流进样,进样量为1.0μL。ECD检测器温度300℃。

1.4 质量保证和质量控制(QA/QC)

所有的样品分析测试实行严格的质量保证和质量控制。预处理中加入回收率指示物(TCmX和PCB209),用于监测实验过程中的损失,回收率范围为60%~101%。每批样品(16个)中添加一个空白样和一个平行样,平行样分析中OCPs的相对偏差基本低于20%。最终数据结果均经过回收率校正。

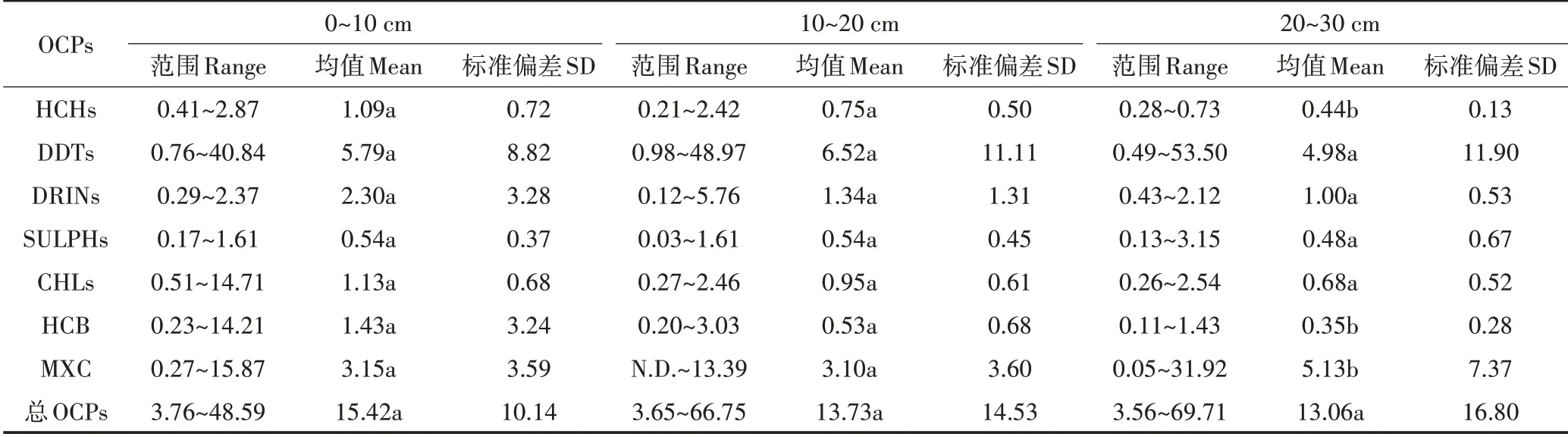

表1 会仙湿地不同深度土壤中OCPs的浓度(ng·g−1)Table 1 Concentrations of OCPs in soil at different depths from Huixian wetland(ng·g−1)

2 结果与讨论

2.1 会仙湿地OCPs残留特征

本文将24种OCPs分为以下7类进行讨论[14]:HCHs(α−、β−、γ−与δ−HCH之和)、DDTs(o,p′−DDT、p,p′−DDT、o,p′−DDD、p,p′−DDD、o,p′−DDE与p,p′−DDE之和)、DRINs(艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、异狄氏剂醛与异狄氏剂酮之和)、SULPHs(α−硫丹、β−硫丹与硫丹硫酸盐之和)、CHLs(顺式氯丹、反式氯丹、七氯与环氧七氯之和)、HCB(六氯苯)和MXC(甲氧滴滴涕)。表1中列出了0~10、10~20、20~30 cm 3种深度的表层土壤中7类OCPs的含量。研究区土壤中OCPs的检出率范围为83.0%~100.0%,说明会仙湿地土壤中普遍存在OCPs的残留。由表1可以看出,0~10、10~20、20~30 cm表层土壤中OCPs总浓度分别为15.42±10.14、13.73±14.53、13.06±16.80 ng·g−1,其中表层土壤中OCPs总体含量水平与土壤深度总体上成反比关系,表明0~10 cm深度的土壤是有机氯农药的主要分布区域,这可能与OCPs在土壤剖面垂向上的迁移转化有关,土壤有机质和土壤黏度等土壤理化性质都会影响OCPs向下迁移[15]。此外,岩溶区土壤剖面具有特殊的结构层次,碳酸盐岩风化成土是由下往上进行的[16],所以上部土壤较老,OCPs的历史残留使得上部土壤中含量较高。本研究中,DDTs和MXC的标准偏差明显高于平均浓度,说明研究区土壤中DDTs和MXC的含量分布存在较大差异。

与国内外其他研究区土壤进行比较(表2),得出会仙湿地中HCHs和DDTs含量均处于较低水平。研究区气候属于亚热带季风性湿润气候,气温较高且雨水丰沛,土壤中微生物活跃度较高,能加速HCHs和DDTs的降解,并且会仙湿地区域内地表水排泄不畅,大量雨水下渗带来的淋溶作用使得土壤中的HCHs和DDTs发生快速迁移[17]。此外,研究区周边是以水稻种植为主,历史上OCPs使用量不高且轮作种植水稻的方式使得土壤长期处于干湿交替条件下,有利于OCPs的厌氧和好氧降解[18]。因此,该研究区土壤中的OCPs含量较低。

表2 国内外不同研究区土壤中HCHs和DDTs含量对比Table 2 Comparison of concentrations of HCHs and DDTs in soil from different regions

研究区3种土地利用类型的表层土壤中OCPs的分布情况如图2所示。3种土地利用类型中,农用地土壤中总OCPs含量总体上较高,主要是因为农业生产中农药的长期使用导致大量OCPs的残留。荒草地和居民区土壤主要是农用地闲置形成的,所以OCPs含量低于农用地。各点位中S12和S16点位的总OCPs含量较高,且DDTs和MXC的贡献较大。S12点位中高含量OCPs主要受农业活动的影响,其中DDTs含量为31.3 ng·g−1,HCHs含量为0.65 ng·g−1,均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)中规定的风险筛选值(100 ng·g−1)。S16点位属于居民区闲置地,这类土地多为农用地闲置而成,且该点位周边分布大片农用地,故OCPs残留量受到影响。《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中规定城市建设的居住用地土壤中DDT类农药(o,p′−DDT、p,p′−DDT、p,p′−DDD和p,p′−DDE之和)与六六六类农药(α−、β−和γ−HCH之和)污染风险筛选值分别为6 500 ng·g−1和1 030 ng·g−1,S16点位土壤中两者含量分别为20.8 ng·g−1和0.48 ng·g−1,均低于该值,表明对人体健康的风险可忽略。

2.2 OCPs组成特征和来源解析

如图3所示,在荒草地土壤中,MXC的占比最高,达到31.4%,其次为DDTs,所占比重为28.8%,CHLs、HCHs、DRINs、HCB和SULPHs所 占 比 重 分 别 为12.0%、8.60%、7.76%、7.01%和4.44%;在农用地中,OCPs中所占比重最高的组分是DDTs(39.2%),其次是MXC(30.5%),其他组分按照所占比重由大到小分别为CHLs(12.1%)、DRINs(6.72%)、HCHs(5.33%)、SULPHs(3.72%)和HCB(2.33%);居民区表层土壤中OCPs各组分所占比重大小依次为:DDTs(41.9%)、MXC(22.4%)、HCB(16.4%)、DRINs(6.17%)、CHLs(6.03%)、SULPHs(4.34%)和HCHs(2.79%)。在研究区表层土壤中,DDTs和MXC是两种主要的OCPs组分,可以反映出该区域农业生产中农药的使用习惯。

2.2.1 DDTs组成特征和来源解析

本研究中,DDT异构体和代谢产物(o,p′−DDT、p,p′−DDT、o,p′−DDD、p,p′−DDD、o,p′−DDE和p,p′−DDE)的检出率均高于80.0%,其中p,p′−DDT和p,p′−DDD 100%被检出。研究区表层土壤中DDTs的组成特征见图4(a)~图4(c)。在所有样品中,DDTs中p,p′−DDT所占比重最高,平均占比可达47.7%。荒草地土壤样品中DDTs组成特征为:p,p′−DDT>o,p′−DDE>p,p′−DDE>o,p′−DDT>o,p′−DDD>p,p′−DDD,农用地土壤样品和居民区土壤样品中,DDTs的组成略有差异,分别为p,p′−DDT>p,p′−DDE>o,p′−DDE>o,p′−DDT>p,p′−DDD>o,p′−DDD和p,p′−DDT>o,p′−DDE>o,p′−DDT>o,p′−DDD>p,p′−DDE>p,p′−DDD。

我国农业生产中使用过的DDTs主要分为两类,即工业DDTs和三氯杀螨醇。工业DDTs是一类包含65%~80%p,p′−DDT、15%~21%o,p′−DDT和其他化合物的混合异构体。三氯杀螨醇结构与DDTs相似,因此在工业DDTs禁用后,逐渐成为工业DDTs的替代品。有研究得出,三氯杀螨醇中o,p′−DDT/p,p′−DDT的范围为1.3~9.3,平均值达到7.0,而工业DDTs中,o,p′−DDT/p,p′−DDT的范围仅为0.2~0.3[27]。因此,o,p′−DDT/p,p′−DDT大小可以指示DDTs的主要来源[28−30]。

本研究中,o,p′−DDT/p,p′−DDT平均值为0.49±0.42,约66.7%的土壤样品高于0.3,而约92.5%的样品低于1.3[图4(d)~图4(f)],说明研究区土壤中DDTs的主要来源是工业DDTs。DDT(o,p′−DDT与p,p′−DDT之和)在土壤中的降解方式可分为好氧分解和厌氧分解,在好氧和厌氧条件下,微生物可将DDT分别降解为DDE(o,p′−DDE与p,p′−DDE之和)和DDD(o,p′−DDD与p,p′−DDD之和)。由图4(a)~图4(c)可知,研究区土壤样品中DDE含量普遍高于DDD,说明该区域降解环境以好氧为主,这可能与研究区周边耕作活动和房屋建设等人为扰动因素有关。若没有新DDTs的输入,历史残留的DDT在土壤中长期由微生物降解成DDE和DDD。因此,可通过(DDE+DDD)/DDT判断DDT的降解程度,并判断DDTs是来源于历史残留还是新污染物的输入。当(DDE+DDD)/DDT大于1时,表明DDT降解较为完全,DDTs主要来源于历史残留,反之则说明新污染物的输入是主要来源[31]。研究区表层土壤中(DDE+DDD)/DDT平均值为1.13,表明DDTs主要来源于历史残留。综上所述,研究区表层土壤中DDTs的来源主要是工业DDTs的历史残留。

2.2.2 HCHs组成特征和来源解析

本研究中,HCHs的4种异构体α−、β−、γ−和δ−HCH的检出率均为100%。图5(a)~图5(c)为研究区表层土壤中HCH各异构体占HCHs的比重,β−HCH所占比重明显高于其他异构体,平均可达43.2%,这主要是因为历史使用的工业HCHs中各HCH异构体含量和理化性质存在显著差异。工业HCHs主要包括60%~70%α−HCH、5%~12%β−HCH、10%~12%γ−HCH、6%~10%δ−HCH和其他异构体[32],β−HCH相较于其他异构体,具有高熔沸点、低饱和蒸气压和高生物富集性等特性,所以在土壤中不易被微生物降解。如果没有新工业HCHs的输入,其他HCH异构体会在土壤中长期转化为性质最稳定的β−HCH。

土壤中HCHs的主要来源除了工业HCHs,还有林丹。林丹是质量分数超过99%的γ−HCH,由各HCHs异构体经过提取纯化获得[32]。由于γ−HCH具有显著的杀虫功效,在工业HCHs禁用后,林丹作为替代品广泛用于农业生产中。大量研究指出,α−HCH/γ−HCH可用于指示土壤中HCHs的主要来源是工业HCHs还是林丹[8,12,17,22]。工业HCHs中α−HCH/γ−HCH约为4~7,由于γ−HCH的降解快于α−HCH,且γ−HCH在一定条件下会转化为α−HCH,所以随着时间推移,土壤残留的HCHs中α−HCH/γ−HCH不断升高。当有林丹持续输入时,该比值会不断降低,一般认为该比值低于3时,表明研究区存在林丹的输入。由图5(d)~图5(f)可知,研究区表层土壤样品中α−HCH/γ−HCH均低于3,比值范围在0.23~2.28,均值为1.14,说明该区域内HCHs主要来源为林丹。为了解研究区HCHs是来源于历史残留还是近期输入,本研究使用β−HCH/(α−HCH+γ−HCH)进行判断,该比值大于0.5时,表示HCHs主要为历史残留,否则认为土壤中HCHs主要来源于近期新污染物的输入。本研究中,所有土壤样品中β−HCH/(α−HCH+γ−HCH)范围为0.63~3.04,平均值为1.27,表明本研究区内近期没有新HCHs的输入,这也进一步解释了为什么本研究区内土壤中HCHs含量处于较低水平。综上分析可知,研究区内表层土壤中HCHs主要来源于林丹的历史使用。

2.2.3 CHLs组成特征和来源解析

本研究所有样品中均能检出反式氯丹、顺式氯丹和七氯,环氧七氯在荒草地和农用地土壤中能全部检出,而在居民区土壤中检出率为88.9%。4种组分平均浓度的大小顺序为:环氧七氯(1.60 ng·g−1)>七氯(0.30 ng·g−1)>顺式氯丹(0.18 ng·g−1)>反式氯丹(0.15 ng·g−1)。土壤中反式氯丹和顺式氯丹主要来源于工业氯丹,主要成分包括反式氯丹(13%)、顺式氯丹(11%)、七氯(5%)和反式九氯(5%)[33]。反式氯丹在环境中比顺式氯丹更易降解,通常以反式氯丹与顺式氯丹的含量比值指示土壤中氯丹的风化降解程度,该比值高于1.18时,表示研究区近期存在工业氯丹的输入,反之则表明土壤中工业氯丹降解比较完全。由图6(a)可知,本研究中该比值范围为0.36~1.75,平均值为0.99,约77.8%的样品中该比值低于1.18,表明该区域表层土壤中工业氯丹的降解较为完全。环氧七氯是七氯在土壤中的氧化产物,该研究中环氧七氯含量(平均值0.76 ng·g−1)高于七氯(0.28 ng·g−1),说明研究区土壤中七氯发生快速氧化,转化为环氧七氯。环境中七氯除了来自工业氯丹还可来源于工业七氯,工业七氯中包含72%七氯、20%反式氯丹和其他物质。图6(b)中显示七氯类(七氯和环氧七氯之和)与氯丹(顺式氯丹和反式氯丹之和)之间虽存在显著相关性,但相关程度较低,表明工业七氯可能是研究区内七氯类的主要来源。此外,有学者[34]也发现广西乐业大气沉降中七氯类含量较高,所以大气传输和沉降可能也会影响到本研究区表层土壤中七氯的含量。

2.2.4 DRINs组成特征和来源解析

研究区表层土壤中异狄氏剂、狄氏剂、艾氏剂、异狄氏剂醛和异狄氏剂酮的检出率分别为100%、96.3%、92.1%、96.2%和100%,平均含量分别为0.49、0.38、0.17、0.13 ng·g−1和0.07 ng·g−1。艾氏剂和狄氏剂在玉米和柑桔的农业生产中被广泛用作杀虫剂,也常用作白蚁杀虫剂防止树木等木制结构被侵蚀。艾氏剂在土壤中能缓慢转化为狄氏剂,狄氏剂对环境中的化学降解和代谢分解更具抵抗力。异狄氏剂是狄氏剂的一种立体异构体,主要用于控制棉花植株害虫。需要特别注意的是,这些物质相较于其他有机氯农药具有更高的毒性[35]。异狄氏剂可通过光降解和微生物分解为异狄氏剂醛和异狄氏剂酮。据统计,艾氏剂、狄氏剂和异狄氏剂在中国只进行过合成实验,并没有进行过工业生产,且相关数据表明这些化合物没有进出口记录[36],所以本研究区表层土壤中检出的不同含量的DRINs可能是来源于大气长距离传输和沉降。孔祥胜等[34]对广西乐业大石围天坑群的大气中OCPs的干湿沉降研究发现,艾氏剂、狄氏剂和异狄氏剂的沉积通量和检出率处于较高水平。因此,今后的研究需要关注这些未在中国工业生产和使用过的OCPs的环境地球化学行为。

2.2.5 SULPHs组成特征和来源解析

硫丹是一种仍在大量生产和使用的有机氯农药,主要用于棉花、茶树、烟草和苹果树等种植业中害虫的防治。1994至2004年,硫丹在中国的总用量约为25 700 t[37]。工业硫丹主要成分为α−硫丹和β−硫丹,两者含量比值约为7∶3。α−硫丹在土壤中比β−硫丹更易降解和挥发,所以常用α−硫丹/(α−硫丹+β−硫丹)判断是否有新硫丹的输入[35]。本研究中,α−硫丹、β−硫丹和硫丹硫酸盐的检出率分别为100%、99.0%和97.2%,含量均值分别为0.19、0.20 ng·g−1和0.21 ng·g−1。研究区各采样点土壤中α−硫丹/(α−硫丹+β−硫丹)平均值为0.58,低于工业硫丹中的比值(0.7),表明该区域土壤中硫丹主要来源于工业硫丹的历史使用。本研究得出的结论与会仙湿地水体中硫丹的组成特征分析结果相一致[12]。

2.2.6 其他组分组成特征和来源解析

MXC含量在本研究中占总OCPs比重仅次于DDTs,且97.2%的土壤样品中能检出MXC,表明该研究区土壤中MXC分布较普遍。由表1可知,MXC在荒草地、农用地和居民区土壤中含量均值分别为3.15、3.10 ng·g−1和5.13 ng·g−1。MXC杀虫效果显著,且相对于DDTs较易降解,逐渐成为取代DDTs的常用杀虫剂。本研究区高含量的MXC反映了当地农药的使用习惯。广西大石围天坑大气中MXC的检出率和沉积通量均处于较高水平[34],说明大气中MXC的干湿沉降也可能是本研究区MXC含量高的原因。

HCB曾作为有机氯抗真菌剂广泛用于农业生产中,2004年我国全面停止HCB的生产,并禁止用作农药,但是在工业上HCB可被用作一种溶剂以及在合成橡胶、聚氯乙烯(PVC)塑料、烟火、军火、木材防腐剂和染料中被用作制造中间体或者添加剂[38]。HCB在环境中难分解,且蒸气压大、易挥发。因此,土壤中HCB的来源可分为:区域内农药的历史残留、工业生产排放的废物以及大气污染物的远距离传输和沉降等。本研究中,HCB的检出率达到96.2%,在不同类型土壤中含量依次为:荒草地(1.43 ng·g−1)>农用地(0.53 ng·g−1)>居民区(0.35 ng·g−1)。荒草地中HCB含量高可能是人为扰动少,导致HCB在土壤中的长期残留。

2.3 土壤OCPs的生态风险评价

近年来,会仙湿地内生物多样性变化显著。2006—2009年调研结果显示湿地内鸟类10目29科150种,鱼类6目16科39种,而2017—2018年再次调查发现国家保护鸟类的遇见率极低[11]。土壤中OCPs残留是引起生态环境破坏的潜在来源之一[39],因此,对会仙湿地内土壤中OCPs进行生态风险评价,有助于评估该区域土壤中OCPs对生物多样性变化的影响程度,同时为会仙喀斯特湿地公园生态环境建设提供理论参考。

目前,关于土壤中OCPs的生态风险评价模式没有明确的基准,本研究中OCPs的生态风险评价参考了Jongbloed等[40]和Urzelai等[41]的研究成果。Jongbloed等[40]收集鸟类和哺乳动物等的生物积累数据,通过土壤−昆虫−鸟类/哺乳动物的食物链模型计算,发现土壤中DDTs浓度超过10、11 ng·g−1和190 ng·g−1时,分别对直接暴露在土壤中的生物、鸟类和哺乳动物产生健康风险。本研究中DDTs的平均含量为5.61 ng·g−1,表明该区域整体生态风险较低。由图2可知,点位S12和S16中DDTs含量(31.3 ng·g−1和22.1 ng·g−1)高于土壤生物和鸟类的最高允许浓度,说明个别区域仍然存在潜在的生态风险。

Urzelai等[41]以含有28%黏土和4%有机质的标准土壤为研究对象,以HCHs对土壤中无脊椎动物的毒性影响为基准计算得出,α−、β−和γ−HCH(林丹)能引起土壤中50%物种风险的含量分别为100、40 ng·g−1和10 000 ng·g−1,γ−HCH(林丹)能引起10%物种风险的含量为80 ng·g−1。由图2可知,本研究区所有土壤样品中HCHs平均含量为0.77 ng·g−1。因此,会仙湿地土壤中HCHs的生态风险水平较低。

3 结论

(1)会仙湿地表层土壤中24种OCPs检出率均高于80%,0~10 cm深度土壤为OCPs分布的主要区域,农用地土壤中OCPs含量高于荒草地和居民区。从OCPs组成结果可知,DDTs和MXC是会仙湿地表层土壤中主要污染物。

(2)研究区表层土壤中OCPs来源分析结果表明,传统OCPs的历史残留是主要来源。同时,大气传输和干湿沉降等迁移过程对研究区OCPs含量的影响不容忽视。

(3)研究区表层土壤中OCPs含量处于较低水平,且DDTs和HCHs含量远低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中规定的风险筛选值。生态风险分析结果表明会仙湿地表层土壤中DDTs和HCHs的生态风险均较低。