《特里斯坦与伊索尔德》的爱情之路

2021-03-15文|

文|

1.前言

《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde)是德国作曲家理查·瓦格纳(Richard Wagner,1813—1883年)最具代表性的歌剧之一。瓦格纳在中世纪戈特弗里德·冯·斯特拉斯堡(Gotffried von Strassburg)的长篇诗体小说的基础上,融入了叔本华的哲学以及自身的情感体验,写下了这部抒写情爱的伟大歌剧。国内相关的文献研究是从刘经树的《音乐剧<特里斯坦与伊索尔德>的唯意志论哲学内涵》开始,该文章结合剧本和瓦格纳的生活经历,解读了歌剧中所蕴含的叔本华哲学思想。大多文献主要是通过剧情和音乐来分析这部歌剧中的爱情以及其思想寓意,其中分析得较为详细和全面的文章是陈文静的《生与爱的悲情——论伊索尔德之爱及演唱中情感的表现》,文章提出了“伊索尔德之爱的发生经历了怜悯—仇恨—爱的过程,与生俱来地带有不容于世俗的本性和无所顾忌的特征,这种性质和特征注定了伊索尔德之爱的死亡结局”①。不仅是《特里斯坦与伊索尔德》(以下简称为《特》),瓦格纳的其他歌剧作品也反映了其自身的爱情观,相关的研究有杨九华的《“乱伦”的阐释——再论瓦格纳乐剧<尼伯龙根的指环>中的婚姻伦理观》《爱情、婚姻、女性问题在瓦格纳戏剧中呈现的观念》等。其中,《“乱伦”的阐释——再论瓦格纳乐剧<尼伯龙根的指环>中的婚姻伦理观》指出了“受契约制度保障的婚姻往往会带来情感上的痛苦,而忠贞自由的爱情又总是受到伦理道德的困扰。”②而《爱情》则提出了“爱情是一个美好而虚无的幻觉(悲观主义),婚姻是对个人感情束缚的枷锁、是牢笼(无政府主义)。”③本文根据该歌剧剧情的发展顺序,抽离其中的爱情线索进行梳理,从剧情之中进一步挖掘其所展现的爱情观。

2.剧情中的爱情发展之路

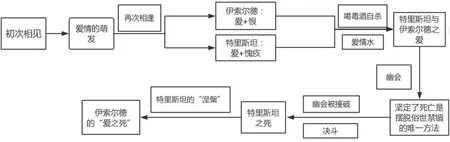

通过对《特》的音乐和唱词的分析,笔者梳理出了两人的爱情之路(见图1):序曲的主导动机和第一幕的唱词揭示了这一段爱情的萌发。再次相见时,两人之间的爱情充满纠结和冲突,但在“毒酒”的作用下,两人分裂的爱情融合成了“伊索尔德与特里斯坦之爱”。在第二幕两人幽会的过程中,“爱之死”主题的出现暗示了两人彻底明白了死亡才是获得解脱的唯一办法,但此时在音乐上遇到了阻碍,并未解决,直至第三幕的特里斯坦之死和伊索尔德的“爱之死”才最终实现了爱的升华。

图1

2.1 爱情的萌发

“爱情的萌发”讲述的是特里斯坦与伊索尔德初次相遇之后,两人朦胧爱意的萌发。

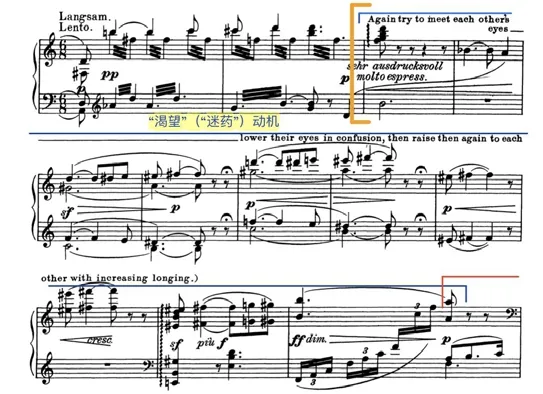

在第一幕第三场中,伊索尔德讲述了这段爱情的开始:她救助了重伤的沃尔康骑士特里斯坦,却发现了他是杀死未婚夫的凶手。伊索尔德本欲举剑将其杀死,但却看见了他眼里的痛苦,便动了恻隐之心将他的伤治好了。④在养伤的这段日子中,他们对彼此产生了朦胧的爱情。其实,这段爱情的开始在前奏曲中也有所体现,“渴望”(“迷药”)(谱例2)、“眼神”(“爱情”)动机(谱例3)和“向往爱情”动机(谱例4)的出现,都在用音乐的方式诉说这段爱情的开始。

2.2 “伊索尔德之爱”与“特里斯坦之爱”

伊索尔德与特里斯坦的再次相见使他们之间的爱情火焰复燃,但此时两人对彼此的爱还掺杂其他复杂的情感,“伊索尔德之爱”带着伊索尔德没能报杀夫之仇的悔恨和对爱人背叛的怨恨,是一种爱与恨交织的感情;而“特里斯坦之爱”更多的是特里斯坦对于伊索尔德的愧疚,是一种爱与愧疚交织的情感。

在第一幕中,沃尔康的马克王要迎娶伊索尔德为妻,而特里斯坦——马克王的侄子,承担了这次的护送任务。这段爱情由于两人的再次重逢,有了进一步的发展。在第一幕第一场到第四场中,唱词主要表现了伊索尔德对爱人背叛以及没能报杀夫之仇的怨恨⑤,但在音乐中却不断出现爱情动机。比如在第二场时,伊索尔德问侍女布兰甘妮对特里斯坦的看法时,音乐出现了变化的爱情动机(谱例5)。因此,这时伊索尔德的感情是爱恨交织的。

谱例2:《特里斯坦与伊索尔德》中“渴望”(“迷药”)动机

谱例3:《特里斯坦与伊索尔德》中“眼神”(“爱情”)动机

谱例4:《特里斯坦与伊索尔德》中“向往爱情”动机

谱例5

谱例6

谱例7

谱例8

谱例9

此时对特里斯坦来说,尽管他爱着伊索尔德,但骑士的忠诚和荣耀对于他而言更重要,愧对伊索尔德的爱也让他内心愧疚不已。在这样的情况下,相比起爱,怨恨和愧疚显然更占上风,这是两人爱情的矛盾所在。

2.3 “特里斯坦与伊索尔德之爱”

在两人的矛盾愈演愈烈时,“毒酒”事件化解了特里斯坦的愧疚和伊索尔德的怨恨,两人的爱情达到了统一,产生了质的飞跃,成为了“特里斯坦与伊索尔德之爱”。

在伊索尔德提出喝毒酒赎罪时,特里斯坦突然觉得,这不失为一种忠诚与爱情两全的方法,于是他毫不犹豫地喝下了,但毒酒却被布兰甘妮调换成了爱情水,两人不但没能自杀成功,反而还更加深爱对方。

笔者认为,这杯“毒酒”恰恰解决了两人爱情的矛盾,因为伊索尔德看到特里斯坦义无反顾地喝下酒时,就已经原谅他的背叛和杀夫之仇;而特里斯坦喝下这杯赎罪酒,对她的愧疚也就消失了,被压抑的爱也彻底释放出来。此时,两人的爱情发生了质的变化,两种完全不同的爱情融合为一体,成为了“特里斯坦与伊索尔德之爱”。而毒酒本身——爱情水则让他们的爱更加猛烈。从音乐上,当两人喝下爱情水后,间奏出现了“渴望”(“迷药”)主题(谱例6),表明了迷药已经生效,此后两人深情地呼唤对方,器乐和声乐部分的旋律都是爱情主题(谱例7),表现了两人之间爱情的融合。

2.4 爱情的升温

两人之间的爱情升华为“特里斯坦与伊索尔德之爱”之后,内心的渴望促使他们在黑夜里幽会,爱情也在此时不断地升温。

当船抵达了沃尔康,伊索尔德成为了马克王的新娘,两人只能将爱压抑在心中。但此时黑夜为他们的幽会提供了庇护,这让伊索尔德觉得他们的爱情还是有在现世存活下来的可能,因此她唱到:“我冒昧地将死亡之作握入手中,爱之神将它从我手中抢走。”⑥尽管这样的爱并不是那么完美,但只要两个人能够属于彼此,也是可以忍受的。于是,在第二幕展开了一段唯美的爱情二重唱——“哦!爱之夜的深沉”,旋律来自瓦格纳的《维森东克歌曲》(Wesendonck Lider)中的《梦幻》(Träume)的核心主题⑦,摆脱了象征着俗世约束的白昼,在梦幻般的黑夜中他们尽情地相爱,这也是瓦格纳对于婚外情无法割舍的体现。

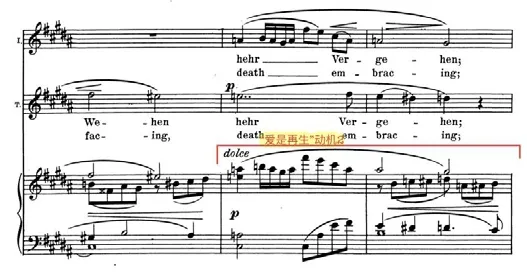

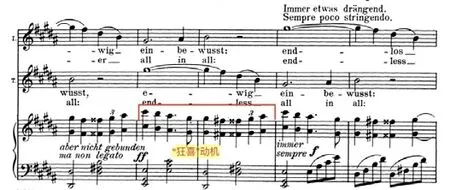

随着爱情的不断升温,偷情已经无法满足他们了。当黎明将至时,两人都希望能够永远地待在黑夜中,因为只有无尽的夜才能使他们永远在爱情里,而这也是预示了死亡。虽然伊索尔德也在质疑:难道死亡就不会破坏我们的爱情了吗?但特里斯坦认为恰恰相反,只有死亡才能使他们的爱永存。比起伊索尔德,此刻特里斯坦表现出的信念更加地坚定,所以这也暗示了先死亡的是特里斯坦。此时的音乐主要有三个动机组成,分别是“爱是再生”动机1(谱例8)、“爱是再生”动机2(谱例9)和“狂喜”(谱例10),充满着爱的狂喜和对死亡的向往,也为终曲“爱之死”做出了铺垫。当音乐随着愈加炽热的爱情表白到达高潮时,还未来得及形成终止,就被赶来的马克王及其宫臣梅洛特打断了,形成了一个巨大的阻碍。而特里斯坦在随后与梅洛特的决斗中身负重伤。

2.5 特里斯坦之死

特里斯坦在经历了黑夜的幽会之后,更加坚定了死亡是获得永恒爱情的唯一途径,他的种种行为都体现了他对死亡的渴求。

特里斯坦受伤以后,侍卫库文奈尔将他送回了家乡进行养伤。从侍卫的描述:“你一直似死般躺着,怎能治愈这痛心的创伤?”⑧可以看出特里斯坦对待养伤的态度是十分消极的,这也暗示了他已经彻底意识到他们的爱情同世俗的矛盾在现世中是根本不可能消除的,只有死亡才能让他们获得永恒的爱情。除此之外,第二幕结尾特里斯坦同梅洛特的决斗也体现了这一点,虽然是两人的决斗,但特里斯坦却主动迎向了梅罗特的剑,体现了他甘愿赴死的决心。

最终,濒临死亡的特里斯坦见到了日思夜盼的伊索尔德,在无限的喜悦中离开了人世。

2.6 “爱之死”

特里斯坦的死让伊索尔德明白了天堂才是他们爱的归宿。在她的心中,特里斯坦并没有死,而是去往了天堂。于是她唱起“爱之死”,深情地描绘着特里斯坦的“涅槃”。唱完之后,她也随着特里斯坦去到了天堂,与他一同获得了永恒的爱。

在音乐上,“爱之死”终曲运用了与第二幕的爱情二重唱相似的音乐材料。笔者将整个“爱之死”终曲分为三个部分:

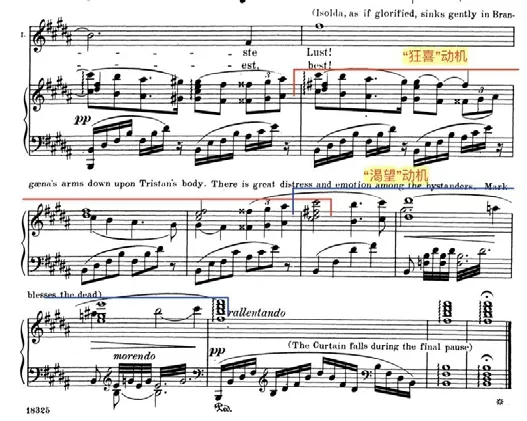

第一部分先是“爱是再生”动机1(谱例11)的出现,经历了向上小三度的模进——两次裁截模进——一次变化模进,整体的气氛逐渐热烈起来,但相较于第二幕,此时的情绪更加平静和缓和;此时的唱词主要描写的是伊索尔德看到升入天堂的特里斯坦的外貌神态⑨:在外人看来可怕的尸体,在她的眼里却是神圣和可爱的。

谱例10

谱例11

谱例12

谱例13

谱例14

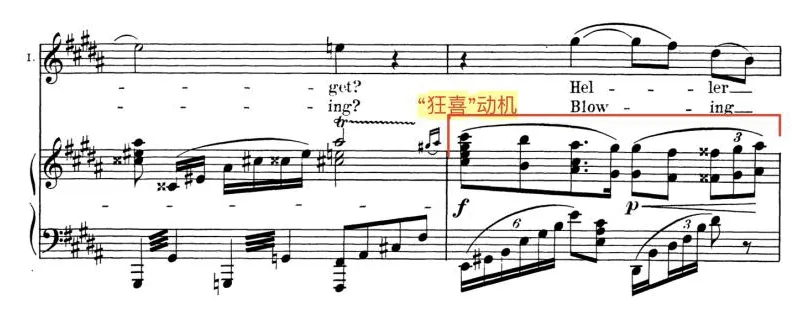

第二部分是“爱是再生”动机1和“爱是再生”动机2(谱例12)的相互交织和模进,“爱是再生”动机2使得音乐在原有的平静上增添了生机;唱词部分则是写伊索尔德听到了特里斯坦的声音,仿佛在温柔地向她诉说着升入天堂的喜悦。⑩

第三部分主要由“狂喜”动机构成,该动机一出来就使全曲到达到了第一个高潮(谱例13),此时的声乐部分已经完全器乐化了,强烈的乐队音响一波高过一波,逐渐淹没了人声,二者已完全融为一体。此时伴随着愈加热烈的音乐,伊索尔德听到特里斯坦的呼唤越来越响亮,仿佛他就在自己的身边一样。经过一段由“狂喜”动机后半部分变形组成的音乐后,全曲到达了第二次高潮,随后“狂喜”动机的时值扩大,使得音乐从高潮逐步恢复到平静之中,此时伊索尔德也唱出了最后一句歌词:“失去意识——无上幸福。”⑪人声落在了主音上,但器乐部分仍在进行。紧接着出现的是“狂喜”动机,三小节后进入“渴望”动机,最后落在主音上,形成了一个宽阔的尾声(谱例14),在第二幕中被打断的爱情,在这里终于实现了“爱的涅槃”,升华成了永恒之爱。

2.7 总结

通过对剧情的分析,可以看出特里斯坦与伊索尔德的爱情之路在其中不断地发展和升华。整部歌剧以特里斯坦与伊索尔德爱情为线索进行发展:爱情的萌发——矛盾的产生——矛盾解决(毒酒事件)——爱情的升温——“爱之死”。最终,特里斯坦和伊索尔德离开了尘世,在天堂获得了“无上的幸福”。在通常意义上,大家普遍认为死亡的结局是悲剧,而对于瓦格纳来说,死亡反而是一个圆满的结局,这也反映出了其独特的爱情观。

3.《特里斯坦与伊索尔德》中的爱情观

3.1 《特里斯坦与伊索尔德》中的爱情观

《特里斯坦与伊索尔德》男女主人公的爱情随着歌剧的剧情发展不断发展和升华,剧中所展现的独特的爱情观与瓦格纳本人生活经历紧密相关,同时也受到了叔本华的哲学思想和古希腊艺术观的影响。笔者结合瓦格纳的自身经历和剧情,将《特》中所体现的爱情观分为以下三个部分来进行解读:

3.1.1 爱情与婚姻

在《特》中,瓦格纳展现了自己对于爱情和婚姻的态度,在他看来,象征着世俗之爱的婚姻总是不幸福的,是压抑和痛苦的源头,而那些不被世俗所接受的、甚至是乱伦出轨的爱情反倒在剧中成了真情之爱,得到了极高的赞颂。⑫

1852年初,瓦格纳结识了韦森东克夫妇,这对夫妇十分推崇瓦格纳的艺术创作,并无私地给予他财政支持。⑬与此同时,瓦格纳也爱上了才华横溢的韦森东克夫人,他认为与她的爱情是他的“初恋”,并且他“永远只有这唯一的一次爱”。⑭在1854年,瓦格纳写给李斯特的信中,他表示:“在我的生命中还没有感觉到真爱的幸福,我一定要为我梦想中最美好的事物建造一个纪念物,在这里人们能充分感受到爱情的存在。在我的头脑中,《特》是最简单而又充满激情的概念。”⑮同年,瓦格纳第一次阅读了叔本华的《作为意志和表象的世界》,他在传记中提到:“这很有可能有一部分是叔本华使我置身其中的那种严肃认真的气氛,这种气氛现在力求其基本特征的一种极度兴奋的表达方式。就是这种表达方式促使我去构思《特》。”⑯叔本华的思想使得瓦格纳找到了内心感情的宣泄之处,因为在叔本华看来,艺术是人类“获得精神上的暂时解脱的最好方法”。⑰它可以使人们暂时从生活中的痛苦逃离出来,获得生命中短暂的宁静和解脱。由此看来,与韦森东克夫人的爱情和叔本华的哲学思想促使瓦格纳对《特》的构思。

1857年,瓦格纳搬入奥托·韦森东克为其准备的住宅,与这对夫妇成为了邻居,并开始了对《特》的创作。与玛蒂尔德·韦森东克的恋情被完全寄托在了《特》之中。两人的爱情正如特里斯坦与伊索尔德的爱情一样,遭到世俗的抵制,在现世之中无法圆满。而与妻子的不和以及与有夫之妇的相爱,让他对婚姻的态度十分消极。在剧中,马克王与伊索尔德结婚的目的并不单纯——在第一幕中,伊索尔德提到马克王迎娶她的目的是“让我们成为附庸,科尼什的诸侯们,纷纷谋求爱尔兰的王冠”。⑱由此可以看出,马克王与伊索尔德的联姻并非建立在两情相悦的基础之上,而是出于政治利益的结合,所以这样的婚姻注定是痛苦和不幸福的。而伊索尔德与特里斯坦的爱则是纯粹的、值得赞颂的,但这样违反世俗道德伦理的爱注定在现实之中不能存活。

3.1.2 获得永恒爱情的唯一途径——死亡

瓦格纳意识到特里斯坦和伊索尔德的不伦之恋在现世之中无法实现,于是在叔本华的哲学思想中为他们的爱情寻找到了出路,即“意志之否定”⑲。在叔本华看来,生存意志的不断追求会带来无尽的痛苦,只有完全否弃生存意识,才能彻底摆脱人世间的痛苦。⑳这同时也是佛教中“涅槃”的思想,即“根绝人生各种欲望所达到的一种至高至乐的境界。”㉑瓦格纳在其中寻找到获得永恒爱情的唯一途径——死亡,这一理念始终贯穿在《特》之中:

在第一幕时,两人饮下的“毒酒”表面上是置人于死地的毒药,实际上却是让人陷入爱情的迷药,这一对矛盾巧妙地暗示着“爱情”与“死亡”密不可分的关系,这也使得特里斯坦和伊索尔德两人的爱产生了质的飞跃,融合成了“特里斯坦和伊索尔德之爱”。在第二幕中,两人在黑夜里寻找到了爱情的归宿,在黎明将要到来之时,两人唱出:“爱情之夜,请降临到我们头上,使我忘掉我活着……让我离开这个世界”㉒他们希望永远停留在黑夜之中,而这也象征着他们对于死亡的渴望,此时他们已经完全领悟到了死亡是爱情的唯一归宿。在第三幕时,特里斯坦对自己流血的伤口置之不理,这暗示了他对死亡的渴望。在他去世之后,伊索尔德动情地唱起“爱之死”,赞美着爱人的音容笑貌,最终跟随特里斯坦而去。此时死亡对于他们来说是并非是爱情的结束,反而是一个全新的开始。他们通过死亡实现了“爱的涅槃”,最终与宇宙融为一体,获得了永恒之爱。

因此,从《特》的剧情中可以看到,“爱情”与“死亡”两个元素始终贯穿在其中。随着剧情的一步步的推进,“死亡是获得永恒爱情的唯一途径”这一观念愈发清晰,最终的特里斯坦之死和伊索尔德的“爱之死”更是完美地诠释了这一理念。

3.1.3 以性爱为基础的爱情是救赎之爱

“救赎”是瓦格纳的歌剧中重要的话题,因而也称其是“拯救的歌剧”㉓。在《特》中,瓦格纳认为以性爱为基础的爱情是救赎之爱。

在上文提到了瓦格纳从叔本华的哲学思想中寻找到了爱情的出路,但实际上他此时并未完全接受这一思想,两人对于实现彻底否定生存意志的途径有着完全不同的看法。叔本华认为恋爱是人生解脱的叛徒,他曾说过:“在着纷乱的人生中,我们仍看见情侣们悄悄交换互相思慕的眼神,不过,他们的眼神,为何总显的那么隐秘……这是因为他们原是叛徒,他们故意使所有即将结束的痛苦和辛劳继续延续下去。”㉔也就是说,叔本华认为爱情是人生解脱的阻碍,因而他倡导的是放弃爱情,即禁欲。但瓦格纳的看法与其截然不同,他认为以性爱为基础的爱才是救赎之路,是彻底否定生存意志的途径。在1858年12月他写给玛蒂尔德·韦森东克的信中提到:“这个问题事关指出我们的救赎之路……这条道路关涉通过爱达到意志的完全平息,不是通过任何抽象的人类之爱,而是通过以性爱为基础的爱……”㉕

而瓦格纳之所以如此推崇“以性爱为基础的爱情”,实际上是受到了古希腊艺术观的影响。他曾在自传中提到:叔本华所提倡的通过完全否定意志的禁欲来摆脱人生的痛苦这一观点“暂时不合我的胃口”,并且他也认为自己无法放弃“那种所谓的‘轻松愉快的’希腊世界观”。㉖

瓦格纳十分欣赏古希腊艺术,他在《未来的艺术品》里指出:“自由的希腊人把自己放到自然的尖端,能够从自在的人类的快乐创造艺术。”㉗。在瓦格纳看来,感官的快乐是艺术创作的源泉,也是实现人与自然和谐统一的方式,这也是古希腊艺术所体现的。在古希腊人看来,强健的体魄是“人间最美的形象”㉘,而性更是是“肉体与精神达到充分和谐的高度美”㉙。在《特》中,感官之爱,即以性爱为基础的爱,将特里斯坦与伊索尔德从俗世的束缚之中拯救出来,获得了超脱的永恒之爱。

与此同时,这也体现了瓦格纳对于基督教的反叛。在他看来,基督教反对感官的享乐,使人处于“最底下的非人的衰微的状态中”㉚,这不仅是对人性的压抑,同时也是限制了艺术的自由。所以瓦格纳对于感官之爱的追求,并不能简单的解读为对于情爱的渴望,这更反映了他对自由艺术的追求和对人性解放的渴望。

总的来说,《特》所展现的是瓦格纳对于婚姻的消极和对自由爱情的向往。他在叔本华的哲学思想中寻找到真爱的唯一出路——完全否定生存意识,也就是死亡。但与此同时他也提出了与叔本华截然不同的观点:将以性爱为基础的爱情视为救赎之路,用它才能够达到生存意识的彻底否决,而不是叔本华所倡导的禁欲。

4.结语

《特里斯坦与伊索尔德》是瓦格纳情与爱的巅峰之作,整部歌剧以特里斯坦与伊索尔德爱情为线索进行发展:爱情的萌发——矛盾的产生——矛盾解决(毒酒事件)——爱情的升温——“爱之死”。透过瓦格纳的自身经历,可以看出《特》所反映的是其对于婚姻的消极和对自由爱情的向往。他在叔本华的哲学思想中寻找到获得永恒爱情的唯一途径——死亡。但他并没有将叔本华所提倡的禁欲视为救赎之路,而是用以性爱为基础的爱情来实现生存意识的彻底否决。直至最后一部作品《帕西法尔》,叔本华的哲学思想才完整地在其中展现出来。

注释:

①陈文静:《生与爱的悲情——论伊索尔德之爱及演唱中情感的表现》,湖南师范大学,2005,第44页。

②杨九华:《“乱伦”的阐释——再论瓦格纳乐剧<尼伯龙根的指环>中的婚姻伦理观》,《星海音乐学院学报》,2012年,第126期,第99页。

③杨九华:《爱情、婚姻、女性问题在瓦格纳戏剧中呈现的观念》,《星海音乐学院学报》,2013年,第02期,第14页。

④瓦格纳著,高中甫等译:《瓦格纳戏剧全集(上)》,中国文联出版社,1997年,第548—549页。

⑤同④,第533—562页。

⑥同④,第587页。

⑦康啸:《传世经典的时髦“涅槃”——评国家大剧院版<特里斯坦与伊索尔德>》,《人民音乐》,2018年,第01期,第40页。

⑧同④,第636页。

⑨同④,第661页。

⑩同④,第662页。

⑪同④,第663页。

⑫同②,第99页。

⑬理查德·瓦格纳著,高中甫,刁承俊译:《我的生平:瓦格纳回忆录》,东方出版社,2009年,第357页。

⑭刘雪枫:《神界的黄昏》,辽宁大学出版社,1996年,第74页。

⑮理查德·瓦格纳,李斯特著,吕旭英,徐龙军译:《两个伟大男人的神话:瓦格纳和李斯特的书信集》,中国人民大学出版社,2004年,第402页。

⑯同⑬,第384页。

⑰胡元志:《叔本华悲观主义人生哲学的现实意义与局限性》,《齐齐哈尔大学学报》(哲学社会科学版),2009年,第3期,第43页。

⑱同④,第550页。

⑲叔本华:《作为意志和表象的世界》,商务印书馆,2017年,第534页。

⑳刘经树:《音乐剧<特里斯坦与伊索尔德>的唯意志论哲学内涵》,《音乐研究》,1984年,第01期,第25页。

㉑叔本华:《爱与生的苦恼》,哈尔滨出版社,2015年,第15页。

㉒同④,第603页。

㉓尼采著,孙周兴译:《瓦格纳事件·尼采反对瓦格纳》,商务印书馆,2017年,第13页。

㉔同㉑,第16页。

㉕张望:《理查·瓦格纳的诗学》,厦门大学出版社,2017年,第172页。

㉔同⑬,第383页。

㉗瓦格纳著,廖辅叔译:《瓦格纳论音乐》,上海音乐出版社,2002年,第10页。

㉘李新珂:《古希腊雕塑裸体形象问题初探》,《大众文艺(理论)》,2009年,第16期,第99页。

㉙黄灿:《艳情与狂欢——古希腊人的性生活与性艺术》,第六届世界华人性学家学术大会暨第一届WACS性治疗学术论坛论文集,2014年,第101页。

㉚同㉗,第9页。