社交活动对中国新一代老年人口消费的影响

——基于CHARLS 2018的实证研究

2021-03-13王瑜龙

杨 雪,王瑜龙

(吉林大学东北亚研究中心,吉林长春 130012)

一、引言

近年来中国老年人口数量快速增长,人口老龄化问题也随之变得更加复杂。民生政策及发展方略的制定都离不开对老龄化趋势和老龄化问题的准确判别。一方面,我国人口老龄化速度在加快,程度在加深,老年人口数量多,规模大。[1]根据国家统计局发布的最新人口数据,截至2019年末我国65周岁及以上人口达到17 599万人,约占总人口的12.57%,比2018年增加了941万人。另一方面,老年人口的快速增长也给国家、社会和每一个家庭带来了一定程度的养老负担和经济压力,部分老年人为了养老而导致的高储蓄率和低欲望消费并不利于拉动民间投资和促进经济增长。然而,老年群体的发展并不是静止的,而是具有代际更替特性的,随着部分特定人群相继进入老年,新老代际更替的过程实际是老年群体内部始终保持的一种时空常态。“新一代”老年人与“老一代”老年人在受教育程度、身体素质、经济来源以及消费能力与潜力等各个方面都存在很大差异。[2]在中国未来二三十年大规模、快速的老龄化高潮时期,老年消费产业供给能力将进一步提高,随着“新一代”老年人消费需求变得越来越多样化且消费意愿明显,中国老年消费市场规模的扩大潜力将变得极其可观。2020年11月阿里巴巴发布的《老年人数字生活报告》显示新冠肺炎疫情进一步加速了中国银发消费群体对数字智能科技和互联网络生活的接触过程,以使用智能手机进行网络购物为例,老年组网民在疫情期间的月网购活跃度增速异常迅猛,国内所有年龄段网民的月网购整体活跃度的同比增速相比单一老年组还要低29.7%。

目前学术界对于老年人口消费的研究还停留在较浅层次,对于“新一代”老年人口消费及其影响因素的研究更是少之又少。实际上,中国当下“银发一族”不仅点外卖、会网购、爱旅游,而且愿意在中高端医疗保健和美容上花钱。2019年我国“银发族”的旅游消费金额整体是“00后”的3倍,注册和使用智能手机APP生活服务平台的老年用户比例显著提升且主要消费特征为高消费、低频度,购买生鲜原材料显著高于现制餐饮,与老年人居家做饭的生活习惯吻合。随着微信、微博、抖音、支付宝等社交媒体和移动支付方式的迅猛发展,老年群体的社交形式和消费习惯等受到了潜移默化的影响。除此之外,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中也提到国家应积极开发老龄人力资源,发展银发经济。深入研究我国“新一代”老年人口消费的现状、特征和影响因素,引导老年人树立健康、科学、理性的消费观对于“后疫情时期”国家经济和人民生活的持续健康发展都具有积极意义。

二、文献回顾

1.“新一代”老年人口

学者翟振武在探讨我国当下的养老政策时最早提出要“关注‘新一代’老年人口的新特点”。“新一代”老年人口的特点是受教育程度越来越高,对互联网的接受和使用程度不断提升且多为“有房族”,拥有较大的财富积累和消费实力,“新一代”老年人口会面临更加“老年友好”的生活环境,自理预期寿命将不断延长,但也将越来越多地面临空巢甚至独居的生活形式。[3]乐昕研究发现老年人口的消费具备年龄和城乡等人群分化特征,存在“新老人”消费模式逐步代替“老老人”消费模式的代际更替效应,老年消费的未来走势受年龄效应与代际效应的共同影响。[4]本文使用CHARLS 2018数据,结合前人已有文献和研究实际需要,将中国“新一代”老年人口定义为截至2018年处于60-69周岁年龄段的老年人口,即出生年份在1949-1958年的人口群体。“这一代”人在他们的青壮年时期,正值国家开始实施改革开放伟大方略,高考制度恢复,国家秩序在经历十年动荡后也开始逐步走上正轨。这一代人是国家经济、政治、文化等各领域秩序恢复,开始走上腾飞发展之路的亲历者和见证者,他们当中一部分人的财富积累等是前代人甚至其后代都无法相比的。在这一代人进入老年时期后,与其相关的消费问题值得我们研究。需要特别说明的是1959-1968年出生的人口群体在一定程度上也包含如前所述的“新一代”老年人口的若干特征,但局限于本研究所能获取的最新数据以及部分人口群体到现在还未进入老年,故暂不纳入研究。

2.老年人口社交活动

国内外学者对于老年人口社交活动的内涵和外延给出了不同阐释。有国外学者将老年人社交活动进行了分类,Engelhard将社交活动划分为参加体育运动;参加老年兴趣或技能培训课程;做慈善或志愿活动;参加各种性质类型的协会组织或俱乐部以及为亲朋好友提供力所能及的帮助等若干类型,研究结果显示参加任何类型的社交活动都可以提高老年人的认知能力。这与Crowe、Pedersen、Greenfield等人的研究结论相同。[5-6]国内学者普遍认为老年人口社交活动与社会参与的内涵和外延十分广泛,其定义主要涉及社会交换、角色扮演、符号互动、价值实现等基本内涵并体现出多元的价值取向。邬沧萍等人认为老年人不论以何种形式保持与社会的联系都属于社会参与,不仅如此,老年人需要通过社交活动与社会参与满足自身的多元需求,同时最好也发挥“余热”,贡献社会,实现双赢价值。社交活动是个体与社会之间有机整合而成的一种行为模式。[7]这与杨宗传等学者的观点基本是一致的。[8]

3.社交活动对老年人口消费的影响

学界关于老年人口消费及影响因素的研究在某些议题上并未形成一致的结论。有研究发现退休后老年人口的消费水平会提高,高收入、高学历且拥有良好的家庭互动以及健全的社会保障等因素更加有利于老年人消费潜能的释放。[9]然而还有研究表明老年人的教育程度、参加社交活动等变量对城镇老年人口基本需求型消费的影响很小。例如参加社交活动越多,城镇老年人口基本需求型消费水平越低。[10]但不容忽视的是当前中国老年人口消费的类型仍属于温饱型,其特点是重饮食、轻服装,重实用、轻时尚,娱乐、旅游消费在我国老年人口的基本消费结构中所占的比例较小。[11]中国城市老年人在消费行为上呈现出传统与现代并存、理性与非理性交织、认同与重构并行、自我消费与利他性消费错位、“消费反哺”等重要特征,尤其是在医疗保健消费方面,老年人的医疗消费行为和意向均受到其所处的社会网络中各类社会关系的影响。[12-13]另外,老年人的孤独感对其保健消费有显著且稳健的正向影响,而产生这种影响的一个重要作用机制就是社交活动,在消费保健产品和服务的过程中,老年人通过与销售人员和其他老年人进行交流能够有效缓解孤独感,进而增加其医疗保健消费。[14]

总的来看,一方面学界对于老年群体内部的“异质性”考察越来越重视,低龄、高龄、失能等老年群体类型均得到了人口学及相关领域学者们的关注与研究。另一方面,随着经济社会的不断发展,受过良好教育且有稳定收入的“新一代”老年人和老年消费者越来越多,他们健康水平较高,生活环境较好,更加愿意接受新事物,消费需求更具多样性,消费行为更为活跃,而学术界对于“新一代”老年人口消费的相关研究还相对比较缺乏。本文的创新性及必要性体现在:一方面,聚焦中国“新一代”老年人口,从社交活动角度出发,利用工具变量两阶段回归模型有效解决了社交活动与老年人口消费之间可能存在的反向因果关系,明晰了社交活动与中国“新一代”老年人口消费间的影响机制,丰富了国内相关研究领域的理论成果。另一方面,社交活动相较于学历程度等来讲是一个相对复杂且难以量化的变量,针对这一问题,本文构建老年人口“社交活跃度”指标及其“衣食住行医”五种消费类型的量化指标,使得老年人口社交活动对其消费的影响研究更易从创新及实证的角度去深入发掘,同时也为相关对策和措施的提出贡献了科学依据。

三、研究设计

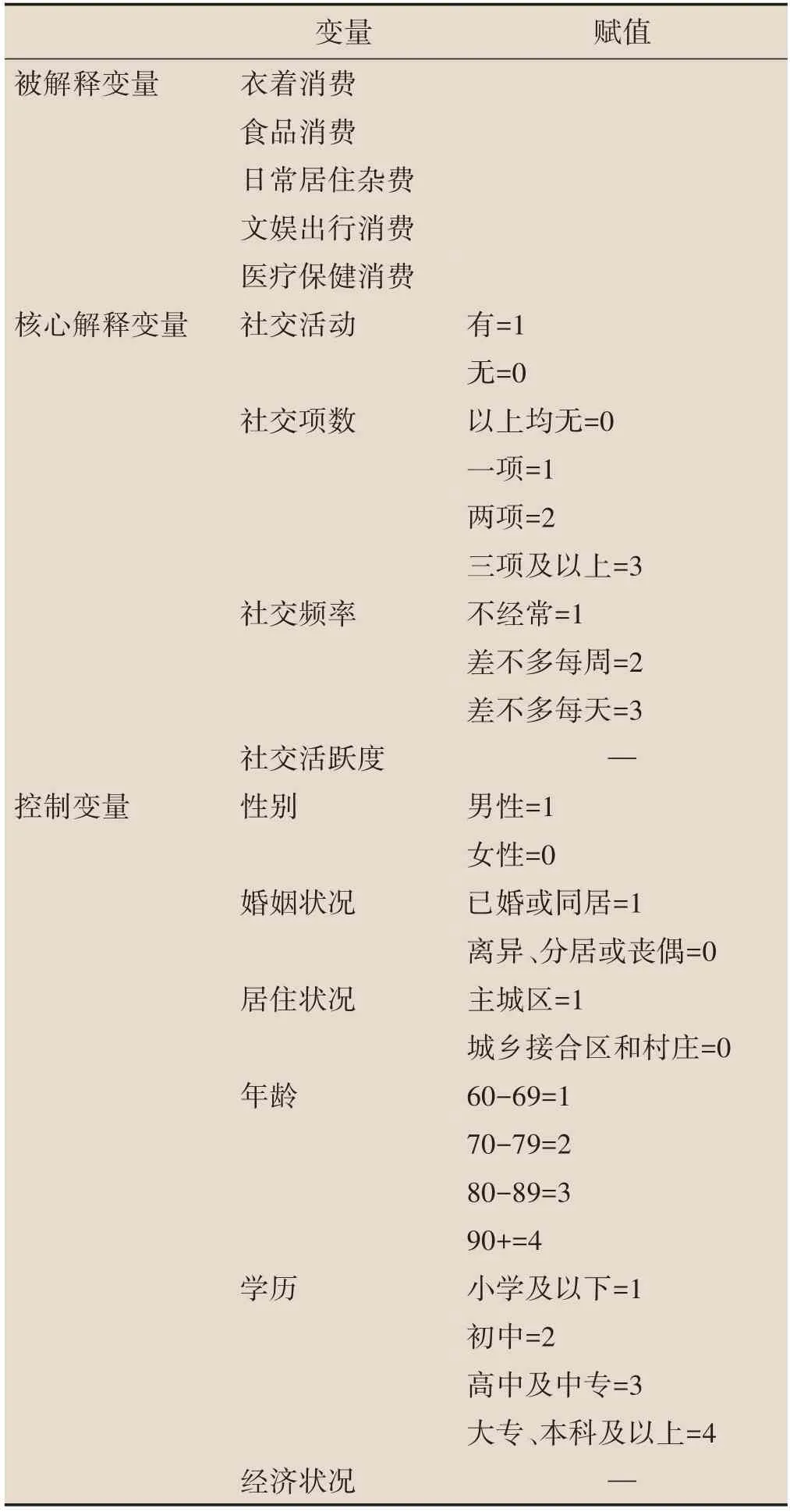

表1 变量设置及样本描述

1.数据来源

本文使用的数据是中国健康与养老追踪调查第四期全国追访数据(CHARLS 2018),该数据于2020年9月正式公开发布。中国健康与养老追踪调查项目由北京大学国家发展研究院负责主持运营,采用科学抽样方法收集了代表全国45周岁及以上中老年家庭和个人的高质量微观数据万余条,涵盖面较广,代表性较强。基线调查开始于2011年,每两年追访一次,每次追访问卷的相关的提问及选型都会随时代和社会发展而调整,还会视情况增加新的提问和被访者,从而保证了项目数据的科学性、创新性和时效性。本文采用的是2018年截面数据,选取受访者为60岁及以上的老年个体进行统计分析,除缺失项外,还剔除了含奇异值的样本,最终得到有效样本8 752个。其中依据本文第二部分有关“新一代”老年人口概念界定而筛选得到的数据样本数量是5 363个。

2.变量选取

本研究根据“中国健康与养老追踪调查2018年追访问卷”中的有关提问和选项,参考国家统计局《居民消费支出分类》中的相关规定,设置了衣着消费、食品消费、日常居住杂费、文娱出行(旅游)消费以及医疗保健消费等五种消费支出类型及其消费数量作为本研究的被解释变量,即人民群众日常生活中所谓的“衣食住行”消费及医疗保健消费。这里需要说明的是本研究对以上五项消费类型进行了统一的以年度为单位的消费量换算。

本研究关键解释变量“社交活跃度”的构建算式为:

其中,C即本研究的关键解释变量“社交活跃度”。Ai表示社交活动(Activity),来源于“中国健康与养老追踪调查2018年追访问卷”中为了解个体样本“生活方式和健康行为”状况而进行的提问“您过去一个月是否进行了下列社交活动?(可多选)”,根据回访问卷共有11项社交活动且每一项社交活动的回答选项结果均可标记为二分类变量,分别记为“0=没有”和“1=有”。Fi则表示每一项社交的频率(Frequency),来源于追访问卷中的相关问题“过去一个月,您每隔多长时间会做刚才说的这些活动?差不多每天,差不多每周或不经常?”,对回答选项结果的赋值情况具体如表1所示。

另外,经济状况作为中国老年人口及其家庭消费的基础和前提,是研究“新一代”老年人口消费问题所不能绕开和忽视的重要变量。[15]根据追访问卷中的相关提问,本文设置了衡量样本经济状况的控制变量“经济状况”,即样本自身所能支配的手中现金与机构存款的加总数量值。根据国家统计局相关数据,2018年中国居民人均可支配收入为28 228元,而参照国家统计局的标准,本研究中“经济状况”低于相关标准的样本占总样本量的比例为85.11%,也就是说本研究中绝大部分样本个体的经济状况水平偏低。

3.模型设定

本研究首先用普通最小二乘法回归模型求参量估计值,初步判别中国“新一代”老年人口社交活动对其消费影响的性质和程度。为解决“新一代”老年人口社交活动与其消费之间可能存在的反向因果关系,本研究拟采用工具变量法(Instrument Variable,IV)来解决内生性问题。有效的工具变量需同时满足两个条件:一是所选用的IV与内生自变量(社交活动)之间必须具有相关关系;二是IV与误差项(影响老年消费的随机项)之间必须为不相关关系,即所选用的IV是客观且独一无二的。[16]结合高翔等人对于工具变量内容选取的指标,本研究拟选取中国健康与养老追踪调查社区问卷中的提问“你们村/社区有下列机构或者活动场所吗?”作为工具变量,选项包括篮球场、游泳池、露天健身器材、乒乓球桌、棋牌活动室、书画协会、舞蹈队或其他锻炼队、协助老弱病残的组织、老年活动中心以及其他娱乐设施等十余项回答。所有回答选项的结果均为二分类变量,分别记为“0=没有”和“1=有”。只要调查样本个体所在的村或社区有以上任一机构或者活动场所,我们都将IV记为“1”;若该村或社区没有任何老年活动机构或者场所,则将IV记为“0”。选取这个变量作为IV工具变量的主要原因有两方面:一是社区老年活动机构或者场所的建设对于老年人的社交活动具有积极的正面影响及作用,经常去老年活动中心的老年人会更加倾向于参与棋牌书画、广场舞,甚至志愿服务等各种社交活动;二是社区是否有老年活动机构或者场所虽与老年人社交活动具有积极的正相关关系,但与老年人消费行为和消费数量的关系为不相关,因此非常适合作为本研究实证部分所需要的工具变量。

本研究拟采用有限信息极大似然法对模型进行两阶段估计。[17]模型设置如下:

其中,公式(2)为模型估计的第一阶段回归,反映的是工具变量与中国老年人口社交活动之间的关系。IV1i为工具变量,Xi为内生自变量社交活动。公式(3)为模型估计的第二阶段回归,Yi表示与中国“新一代”老年人口消费相关的被解释变量,例如衣着消费、医疗保健消费等。T为第一阶段回归结果预测估计值,Zj则表示一系列可能会影响老年人口消费状况的控制变量,例如样本个体的性别、年龄、婚姻状况及受教育年限等。

4.研究假设

本文的研究内容及拟解决的核心问题是不同社交活跃度是否会影响中国“新一代”老年人口消费,即社交活跃度的高低对老年人的衣着消费、食品消费、日常居住杂费、文娱出行(旅游)消费以及医疗保健消费是否起到影响作用?对于老年人口来讲,注定不能只做疫情期间消费经济的旁观者,而想要参与其中,就必须以老年人口特有的方式来适应这个时代,要用多彩的社交活动以及较高的社交活跃度来重塑我国老年人口的消费理念与方式。因此,本文提出的研究假设为:假设1:社交活跃度会影响中国“新一代”老年人口消费。假设1a:社交活跃度对老年人口的衣着消费产生积极正向影响,社交活跃度越高的老年人其衣着消费水平也越高;假设1b:社交活跃度对老年人的食品消费产生积极正向影响,社交活跃度越高的老年人其食品消费水平也越高;假设1c:社交活跃度对老年人口日常居住杂费产生正向影响,社交活跃度越高的老年人其日常居住杂费的水平也越高;假设1d:社交活跃度对老年人口文娱出行(旅游)消费产生积极正向影响,老年人的社交活跃度越高其有关文娱出行(旅游)的消费水平也越高;假设1e:社交活跃度对老年人口医疗保健消费产生积极正向影响,社交活跃度越高的老年人其医疗保健消费水平也越高。假设2:社交活跃度对老年消费的影响程度和影响性质还受人口学和社会经济学等其他变量的控制,例如调查样本的性别、年龄、受教育年限、婚姻状态等。

四、社交活动与老年消费的描述性统计分析

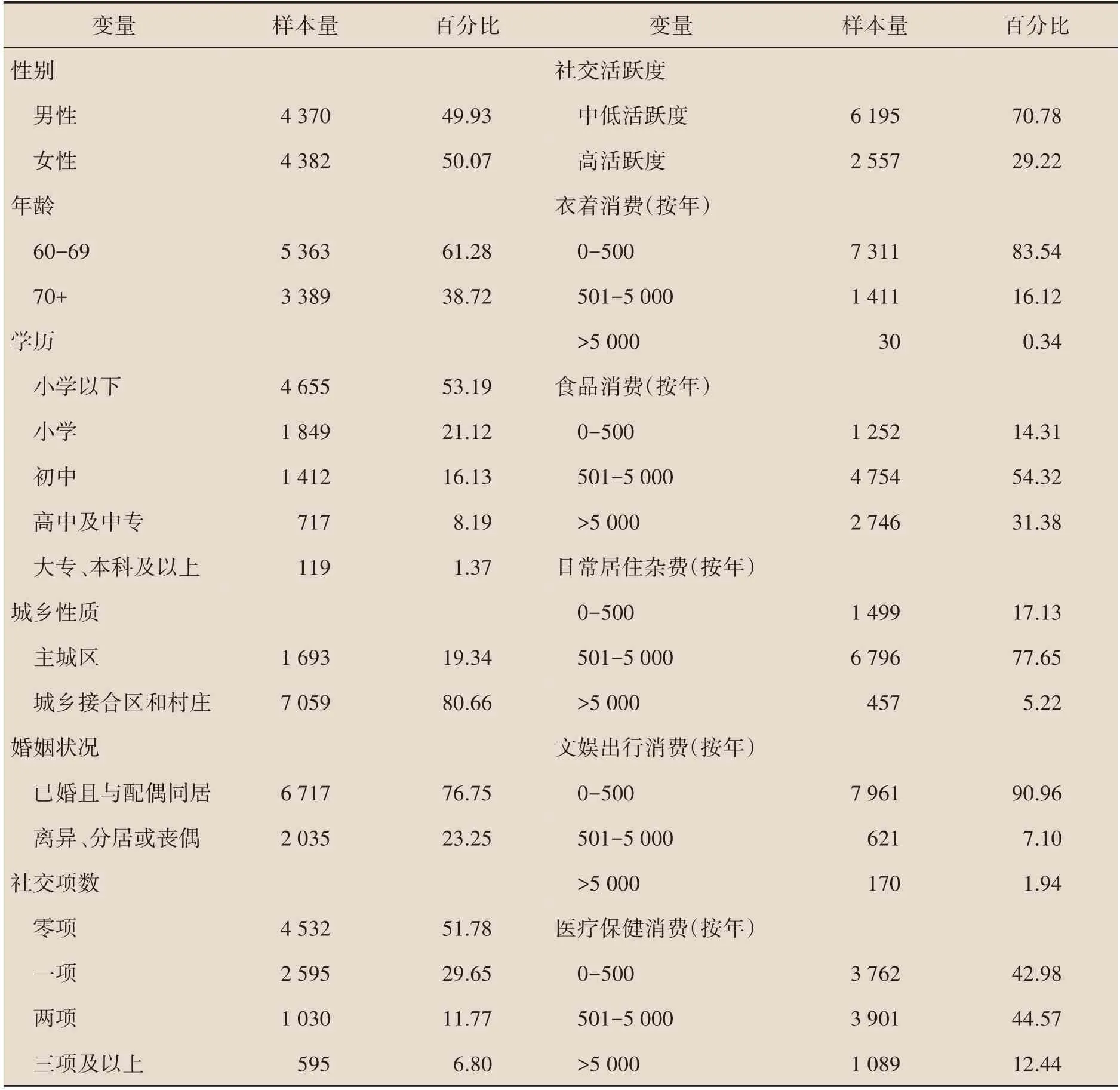

老年人的社交活动和老年消费实际都是一种不断满足老年群体需求,实现老年群体价值的体现形式。关于社交活动与中国“新一代”老年人口消费的描述性统计,我们首先对本研究筛选所得数据的整体状况进行了相关识别(见表2)。

本研究所筛选出的样本中男女所占比例基本持平,“新一代”老年人口所占比例为61.28%。学历整体偏低。居住在城乡接合区和农村等欠发达地区的调查样本占绝大多数,所占比例达到八成,已婚且与配偶同住的样本数量占多数。另外,我国老年人口社交活动水平整体呈现低活跃型的特征且社交形式比较单一。可能的原因是个体在步入老年阶段后(特别是退休等因素所导致的个体社会角色和社会关系的变迁)其社交需求和社交欲望会出现不同程度的减弱和降低。具体地,社交项数为零项和一项的样本数量和比例已经占了样本总量的八成。老年人口活动频率较高的社交形式包括串门、跟朋友交往、打麻将、下棋打牌、去社区活动室、跳舞、健身、练气功等,炒股、上网以及上老年大学等的样本量较少。从本研究统计得到的社交项目数和社交活跃度的均值情况来看,社交项目数的均值为0.77,不足一项。活跃度的均值为1.58,活跃度水平偏低。如果从本研究构建的社交活跃度指标来看,中低水平社交活跃度(活跃度≤2)的样本占总样本量的比例超过七成,这更加说明了我国老年人口社交活动水平整体呈现低活跃型的特征,也在一定程度上反映了我国部分老年人单调、枯燥、乏味的晚年生活问题。

从样本“衣食住行医”的消费数量上看,经本研究筛选得到的老年样本在2018年的各类型消费的特点比较明显。我们可以发现超过八成的老年样本的年衣着消费数量在一个较低的水平,有超过半数的老年样本的年食品消费数量不足5 000元。从日常居住杂费方面看,接近八成的样本的年生活杂费不足5 000元。在文化娱乐和旅游出行消费上,超九成样本的年消费量呈现极低水平,不足500元。从医疗保健消费上看,有超过八成的样本的年医疗保健消费不足5 000元。总而言之,经本研究筛选得到的老年样本在2018年各类型消费的消费数量总体呈现一个较低的水平。究其原因可能是本研究超八成的样本是居住在城乡接合区和农村等欠发达地区的老年群体,相对单薄的收入来源、勤俭节约的消费习惯以及自给自足的生活方式等因素共同造成了老年人口消费水平相对较低的情况。

表2 主要变量的描述性统计信息

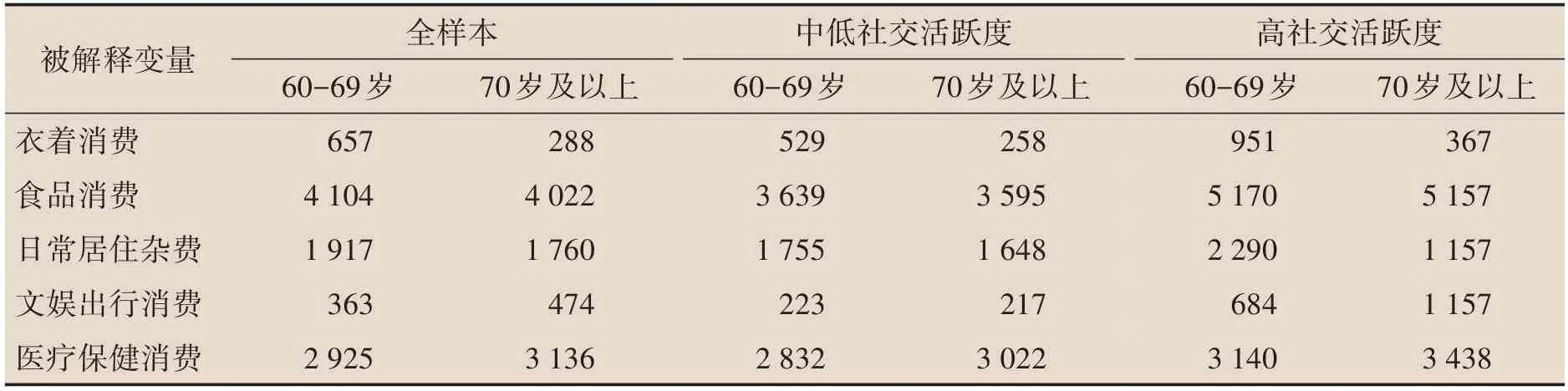

为进一步厘清社交活动与我国“新一代”老年人口消费的关系,我们结合研究需要构建了分社交活跃度的老年样本消费均值情况表(见表3)。

表3 分社交活跃度的老年样本消费均值情况(元)

通过分析表3,我们可以直观地看出,基于本研究所筛选出的老年样本,不论是“新一代”老年人口还是70岁及以上的老年人口,高社交活跃度的样本在各个消费类型中的年平均消费数量都比中低社交活跃度的样本高,这也在一定意义上说明了社交活动能够影响中国老年人口的消费。为了更加直观地观测社交活跃度对中国“新一代”老年人口消费数量的影响情况,根据CHARLS 2018数据,本研究做出了分社交活跃度的老年人60岁至90岁及以上各年龄点的平均消费情况折线图(见图1)。

图1 分社交活跃度的中国老年人月平均消费情况(2018年)

本研究根据CHARLS 2018数据中的相关提问“平均而言,您家一个月花费多少钱?包括房租、食物、衣服、通讯支出、水电费、燃料费、服务支出、娱乐支出、日用品和医疗支出等”,先将每个年龄点上的老年人的月平均消费总量除以相应的样本总量即得到月平均消费数量,再将每个年龄点上对应的高社交活跃度的老年样本的月平均消费总量除以相应的样本数量即得到高社交活跃老年人口的月平均消费情况,同理得到中低社交活跃度老年人口的月平均消费情况。从图1可以直观地看出处于高社交活跃度的中国“新一代”老年人口(60-69岁)的月平均消费数量基本高于中低社交活跃度老年人口的月平均消费数量,在本研究中老年样本的月平均消费数量随年龄的增长保持在600元上下浮动的基本平稳态势。由此我们可以推测中国“新一代”老年人口不同消费类型的消费数量会受社交活动情况的影响而表现出不同的差异。社交活跃度对中国“新一代”老年人口消费具体的影响程度还需经过实证模型的进一步分析才能得到更加科学的结论。

五、新一代老年人口社交活动对其消费影响的实证分析

1.Hausman检验

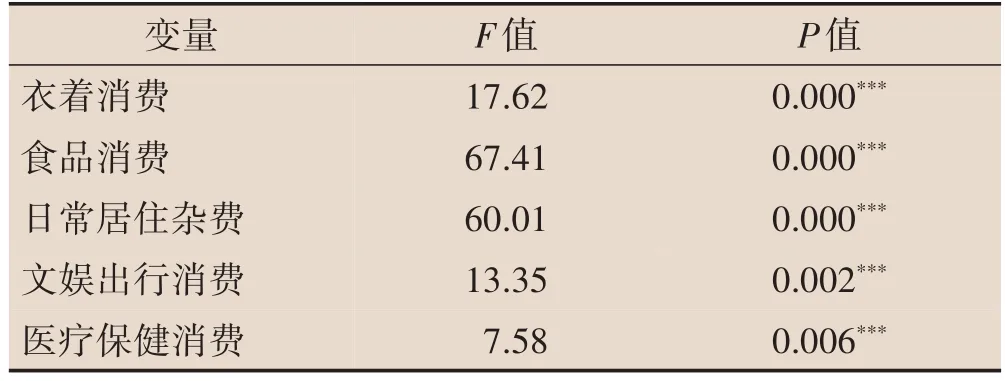

内生性问题对于本研究的模型系统具有一定影响,主要涉及的是被解释变量(老年人口消费)与核心解释变量(社交活跃度)之间可能存在的反向因果关系问题。拟解决的方法是IV工具变量法。但我们首先需要用Hausman检验来分析IV回归是否可以替代OLS回归,换言之,IV回归的效果是否显著优于OLS回归。[18]除了可能存在的反向因果问题,某些变量因样本缺失过多而被剔除,因此在遗漏相关变量的情况下,本研究的解释变量可能还会出现与随机扰动项的同期相关性问题,即外生性条件不满足而导致的OLS回归估计量有偏且非一致。我们知道当模型外生性条件不满足时,采用IV工具变量法可得到参数的一致估计量。因此,我们需要检验IV估计量与OLS估计量是否存在显著差异性,检验解释变量与随机扰动项是否无关,进而判别模型是否遗漏相关变量。

Hausman检验的原假设为OLS和IV无差异,即二者的参数估计量都是一致的。备择假设为二者有差异且只有IV回归的估计量才是参数的一致估计量,也就是IV回归的效果要显著优于OLS回归。检验结果的P值小于0.05,则说明模型显著拒绝原假设。经过检验,本研究老年人口的衣着消费、食品消费、日常居住杂费、文娱出行(旅游)消费、医疗保健消费均显著拒绝了原假设,接受了备择假设,即我们倾向于使用IV回归来解决可能存在的内生性问题(见表4)。

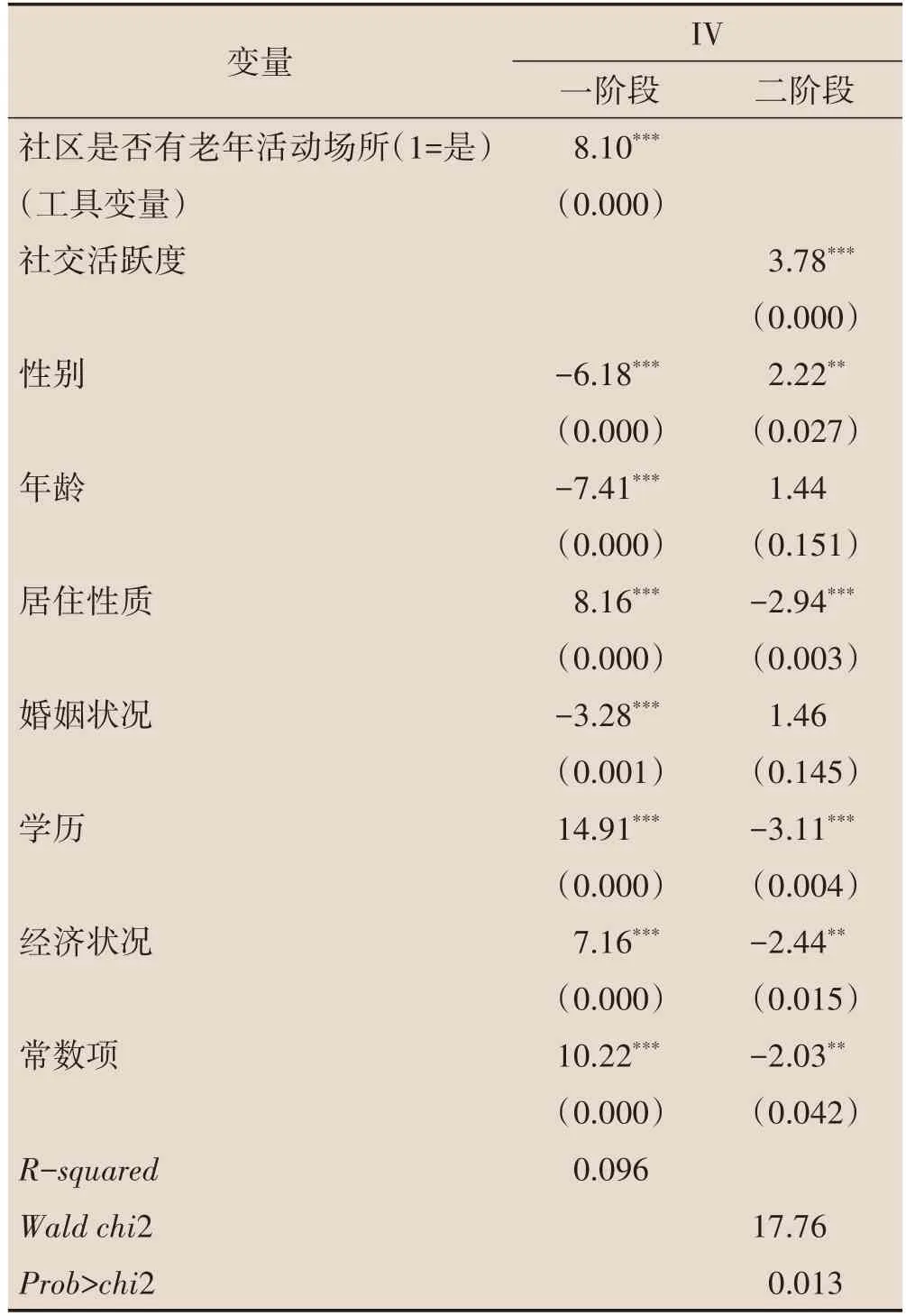

2.IV-regress两阶段回归分析

第一方面,本文采用工具变量IV-re⁃gress二阶段回归分析实证研究了社交活跃度对于老年人口衣着消费的影响(见表5)。从一阶段回归结果可以看出工具变量(社区是否有老年机构或老年活动场所)对本研究的核心解释变量(社交活跃度)有显著影响。从第二阶段回归结果来看,社交活动对老年人口的衣着消费有显著的正向影响,也就是说老年人参与社交活动越多,越有可能促进其衣着消费行为的发生。

表4 Hausman检验结果

表5 老年人口社交活跃度对其衣着消费的影响

实际上,本研究所选工具变量不但解决了内生性问题,而且显著提升了老年人社交活动对其衣着消费的影响程度,也就是说社交活动对老年人口衣着消费的影响被低估了。究其原因可能是中国作为礼仪之邦,遵照传统的社交礼仪和文化,尤其爱好社交的中国“新一代”老年人口在进行相关的社交活动时更加会注意衣着得体,而有的人便会自然而然地加强衣着消费行为。[19]从控制变量来看,老年人口的学历以及经济状况等因素对其衣着消费状况的影响较为显著。

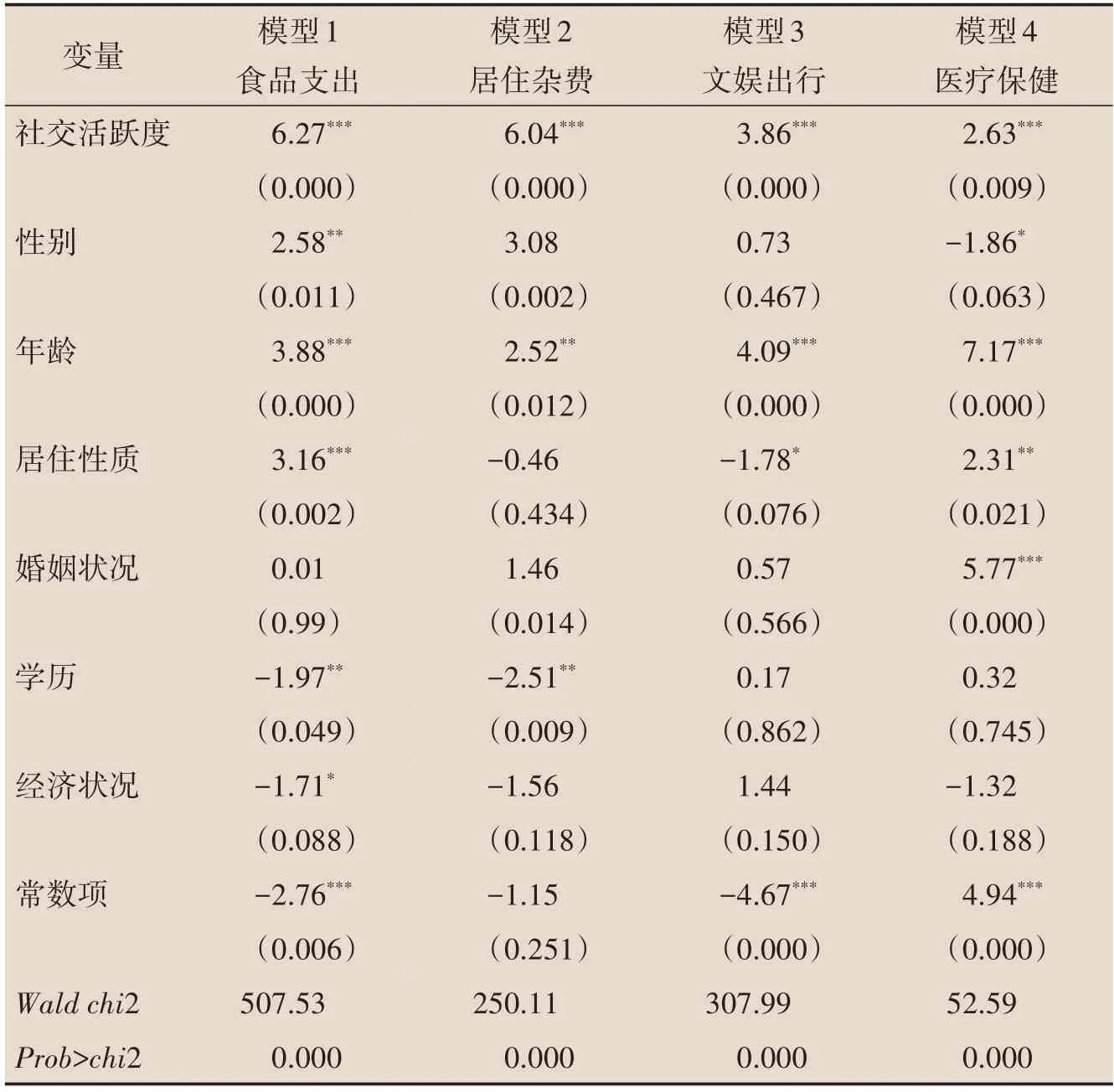

第二方面,社交活跃度对老年人食品消费的影响,本文亦采用工具变量两阶段回归模型进行相关实证分析(见表6)。因为该模型的一阶段回归均表示工具变量对核心解释变量的影响程度,实际与老年人衣着消费模型的一阶段回归结果的原理和数值相同,故不重复展示,表6的模型1为第二阶段回归结果。从模型1可以分析得出社交活跃度对中国“新一代”老年人口的食品消费具有显著的积极正向影响。老年人越积极参与社交活动其食品消费数量就越高。除了社交活跃度,老年人食品消费因性别、年龄、城乡居住性质、学历程度以及经济状况的不同而差异显著。

第三方面,老年人社交活跃度对其日常居住杂费的影响既是积极的,也是显著的。从表6的模型2可以看出老年人社交活跃度对其日常居住杂费支出影响显著。就相关关系而言,社交活跃度与日常居住杂费支出显著正相关;就因果关系而言,社交活跃度对老年人的日常居住杂费支出产生积极的正面影响。从控制变量来看,老年人的年龄和学历等因素对其日常居住杂费的支出状况产生显著影响。

第四方面,关于老年人社交活跃度对其文娱出行(旅游)消费的影响,从表6的模型3,即IV第二阶段回归结果可以看出老年人社交活跃度对其文娱出行(旅游)消费的影响十分显著,并且这种影响是正相关的正面影响。也就是说,在其他因素保持不变的前提下,老年人社交活跃度越高,其文娱出行(旅游)方面的消费支出就有可能越高。另外,老年人的年龄及城乡居住性质等控制要素对其文娱出行(旅游)消费的状况也产生显著影响。

表6 老年人口社交活跃度对其各类消费的影响

第五方面,关于社交活跃度对老年人口医疗保健消费的影响,从表6模型4的回归结果可以看出老年人社交活跃度对其医疗保健消费的影响也是十分显著的,老年人社交活跃度越高,其有关医疗保健方面的消费支出就越有可能提高。从控制变量来看,老年人的性别、年龄、城乡居住性质以及婚姻状况等要素对其医疗保健方面的消费支出状况影响比较显著。

六、结论与讨论

本研究基于第四期中国健康与养老追踪调查(CHARLS 2018)数据构建“社交活跃度”指标,对中国“新一代”老年人口社交活动及其衣、食、住、行、医五种类型消费数量的基本情况进行了相关描述性的统计分析,利用工具变量两阶段回归模型探索社交活动对中国“新一代”老年人口消费的影响,得出的基本结论为:

第一,根据描述性统计分析结果,2018年我国老年人口社交活跃度(社交活动水平)整体呈现低活跃型特征且社交形式较单一。受教育程度较高、经济状况较好、城镇地区、未婚或分居、年龄较小、性别为女性的老年人口的社交活跃度要显著高于受教育程度较低、经济状况较差、农村地区、已婚且同居、年龄较大、性别为男性的老年人口。

第二,根据实证分析结果,本文的研究假设1a、1b、1c、1d和1e均成立。即社交活跃度确实会对中国“新一代”老年人口消费产生显著影响,积极参与社交活动能够显著提高老年人衣着消费、食品消费、日常居住杂费、文娱出行(旅游)消费以及医疗保健消费等方面的水平。参与多项社交活动且参与频率高对中国“新一代”老年人口消费水平的提振作用较为明显。

第三,根据实证分析结果,研究假设2成立,即除了社交活跃度,中国老年人口消费还受到性别、年龄、居住性质、婚姻状况、学历程度以及经济状况等因素的影响。

基于以上结论,本研究分析老年人口社交活跃度对其衣、食、住、行和医疗保健等各类型消费影响显著的原因有三点:第一,消费(特别是需求型消费)是老年人社交活动中经常涉及的话题,而且一般受价格弹性影响小,容易引起从众消费;[20-21]第二,老年人的传统观念以勤俭节约为主,虽然“新一代”老年人口的消费观念、生活理念等随着时代的发展也有所更新,但并未成为普遍现象;第三,经济状况仍然是扼制老年消费和“银发经济”崛起的一大瓶颈,农村老年人口“因病返贫”“因病致贫”的现象时有发生,老年人收入保障制度、医疗保险制度等仍需完善,大病冲击下的老年家庭消费依然受到不利影响。[22]

因此,促进中国“新一代”老年人口消费崛起的相应措施包括:老年人应积极主动参与丰富多彩的社交活动并探索建立与自身发展相融合的社交体系。在后疫情时期,老年人可以借助互联网或智能手机APP等便利条件完成一系列社交活动,例如移动支付、微信聊天等,这不仅有利于促进老年消费,也有利于促进老年人身心健康的发展;国家和社会应着力构建和完善与“新一代”老年人口消费相配套的产品、服务与制度体系。基层政府和社区应积极做好养老保障工作,社会养老企业及旅游公司等应及时推出更加具有针对性的老年产品和服务,用更加人性化、科技化、适老化的产品项目和更加真诚的服务态度去吸引和留住老年消费者,刺激老年消费市场的崛起。[23-24]国家相关部门还应积极夯实与老年消费相关的社会财富储备、改善人口老龄化背景下的劳动力有效供给、强化能够刺激老年消费的科技创新能力、构建养老孝老敬老的充满正能量的社会氛围,大力解决老年人面对的“数字鸿沟”问题等。