基于ASEB分析的无锡旅游型乡村公共空间景观优化研究

2021-03-13严心玥

摘要:为了更好地建设美丽乡村,发展乡村旅游业,文章兼顾乡村常住人群与游客的使用需求和感受体验,根据实地调研,使用符合调研对象特质的问卷形式,创新地引入社会学中的ASEB分析法于景观研究中,全面总结了无锡市旅游型乡村公共空间在活动、环境、体验、收益四方面的优势、劣势、机遇和威胁,为旅游型乡村公共空间景观营造提供优化策略。

关键词:乡村公共空间;景观;ASEB分析;体验

中图分类号:TU982.29 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)19-00-04

1 研究背景和目的

随着乡村振兴战略的提出,“江苏省特色田园乡村”建设项目也开始启动,乡村环境优化和建设改造被提上议事日程。随着乡村建设的不断深化,涌现出不少问题,如村民的精神文化水平与物质生活水平发展不平衡、原生乡村环境由于过快城市化而被破坏,因此,笔者试图考察现有乡村环境与村民的生活情况,针对现有乡村建设对使用者需求和体验重视程度不足的问题[1-2],总结优化策略,以保护乡村生态环境,发展乡村旅游业,实现乡村经济和文化的共同振兴。

2 研究方法及研究区域

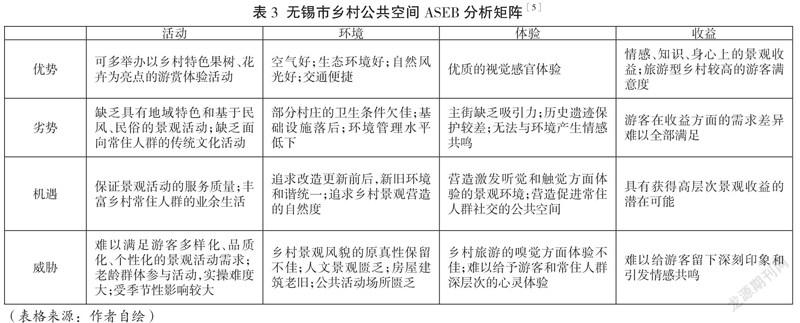

文章使用ASEB栅格分析法,这是一种以4×4矩阵为分析参照的、以消费者需求为导向的市场分析方法[3]。ASEB栅格分析法对了解用户消费行为、分析體验式消费、策划与改进项目以及更好地满足消费者的需要有积极意义。

研究对象是江苏省无锡市乡村聚落内的户外公共空间,包括其周围自然环境以及民居、民宅、院落等。选择原因是无锡市具有经济发达、区位优越、旅游资源丰富、乡村旅游需求旺盛等发展优势。

笔者遵循选择样本村庄的基本原则,结合能够反映无锡市地理环境特色、历史文化特色、产业特色等因素,筛选出无锡市已开发乡村旅游业的村庄和尚未开发、但具有丰富历史人文底蕴和优美田园风光等旅游资源的村庄作为研究区域,确定9个重点样本村庄。随后根据ASEB分析设计适合乡村常住人群和游客的不同调查问卷,增强问卷的针对性,以期得出有效结论。

3 实地调研

研究以ASEB分析为主框架,制定出相关的乡村公共空间景观评价指标,在此基础上设计出针对游客和常住人群的问卷。笔者在无锡市9个重点样本村庄进行了为期20天的实地调研,发放问卷192份,有效率达98.4%。在此基础上形成了无锡市旅游型乡村公共空间景观营造的研究报告。

4 调查数据分析与ASEB分析总结

4.1 乡村公共空间景观因子的期望度和满意度差异性分析

此部分主要内容是样本村庄公共空间景观因子的期望度和满意度的差异分析,笔者采用配对样本T检验和显著性P检验的检验方法,通过SPSS软件计算分析,将游客十大因子的“期望度”和“满意度”分别进行对比,产生10组配对(见表1)。

通过检验表1的配对样本T发现,在“活动策划”“活动管理”“人工景观环境”“人文景观环境”“感官体验”“心灵体验”“情感收益”“身心收益”方面的检验显著性P都小于0.05,说明在这些方面期望度和满意度的差距具有统计性意义,也就是这些方面的期望度明显高于实际满意度。

4.2 乡村公共空间景观的IPA分析

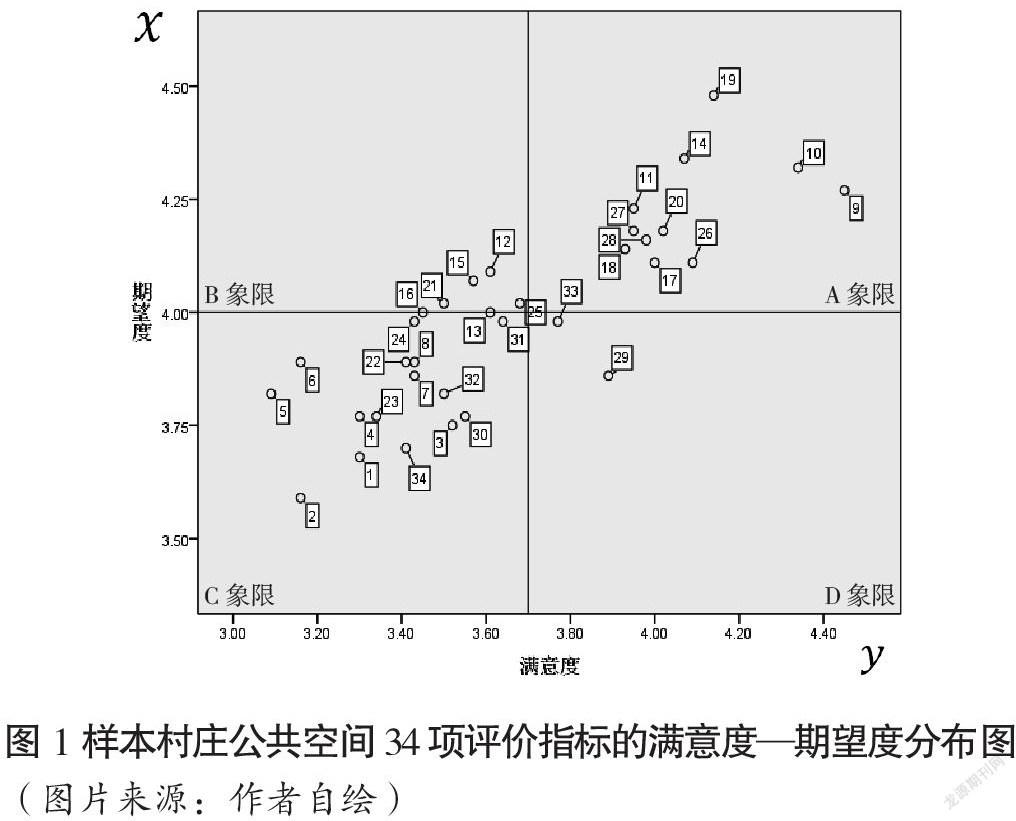

基于表1,笔者对评价结论进行IPA分析(重要性—绩效表现程度分析法),笔者采用SPSS软件,将“期望度”设为轴,“满意度”设为轴,以“期望度”和“满意度”的平均值作为参考原点(3.70,4.00)划分四个象限,将上述34项指标前后平均分值作为变量输入软件,最终得出各指标在此坐标中的分布(见图1)。

备注:1.户外活动体验的多样性;2.户外活动体验的参与性;3.户外活动体验的主题性;4.基于乡村历史文化的户外活动;5.有乡村特色的户外民俗活动;6.相关人员提供的服务质量;7.乡村户外活动设置的合理性;8.乡村户外活动设置的有序性;9.自然环境优美;10.气候条件优良;11.建筑物及构筑物具有特色;12.旧有乡村风貌完好保留(原真性);13.新旧环境和谐统一;14.户外公共空间干净卫生;15.对文化景观资源挖掘程度深;16.特色的风土人情;17.交通便利,通达性高;18.公共设施和基础设施完善;19.安全有保障;20.对户外环境的视觉体验情况;21.对户外环境的嗅觉体验情况;22.对户外环境的听觉体验情况;23.对户外环境的触觉体验情况;24.与户外环境产生情感的共鸣;25.从户外环境中得到心灵上的满足;26.放松心情,缓解压力;27.增进与亲友之间的感情交流;28.丰富阅历、拓宽眼界;29.学习历史文化知识;30.获得自我肯定,体现自我价值;31.感受风土人情,增强文化认同感;32.强身健体;33.收获美好的回忆;34.追寻乡愁记忆,内心感到满足[4]。

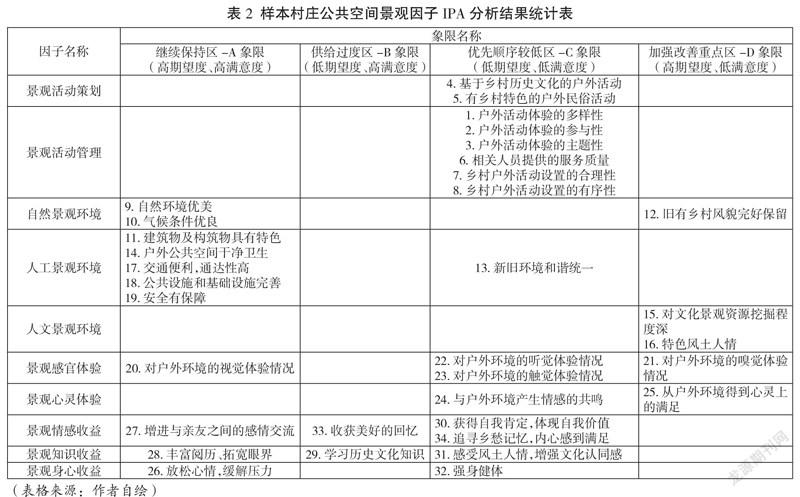

笔者依据四分图分析,得出统计表(见表2)。

4.3 无锡市乡村公共空间景观ASEB分析要素总结

上文对调查问卷的数据进行分析,以下是对无锡市重点样本村庄的公共空间现状和优化建议进行总结,并填入ASEB分析矩阵的对应位置(见表3)。

5 乡村公共空间景观优化提升策略

5.1 景观活动的提升策略

5.1.1 匹配特色活动的相应公共节点空间

(1)村口空间改善策略。村口是一个村庄的门户和标志。作为一个复合空间,村口承担交通集散、休闲娱乐和提供具有代表性美景的功能。具体来说,需设计能反映当地地域和人文特色的标志性景观构筑物,提取文化符号,就地取材,保证构筑物和周边环境、植物景观和谐一致;需有休息和照明设施的中尺度空地,有条件的可在公交车候车点附近、商超门口等地,配备具有遮阳避雨功能的景观小品;村口有池塘河流等水系时,需在该部分水域营造植物景观,选用乡土物种,切忌人工痕迹过重,应重点呈现乡村野趣。

(2)活动游憩空间改善策略。此类空间包括村内的集散广场、街巷边的公用空地和村尾、村边、田间的零散空地。村民常在此类空间散步、社交、进行农事活动、参加集体活动等,游客常在此类空间游览、休息和参加当地民俗活动等。此类空间大多专地专用,具有一个或两个较为明显的主要功能。集散广场需要保证一定的开放度和通达度,要保证与周围景观界面和谐统一,同时需要营造具备休憩、遮阳避雨甚至表演功能的景观,配备与村口标志物风格、材料一致的景观小品及必要基础设施;街头巷尾的公用空地要适当布置野趣的植物景观,设凉亭、座椅、公告栏和报刊栏等,适当对建筑外墙进行点缀装饰;其余空地可配备垃圾收集点、照明设施等。

(3)健身空间改善策略。健身空间包括为乡村常住人群提供的健身设施场地、线性的健身步道、供儿童玩耍的小型游乐设施。此类空间对于游客来说使用价值不高,但却是常住人群提高生活质量和幸福度的关键所在。建设健身设施场地需要考虑行动不便的乡村老人,为其配备座椅,铺地需考虑防滑,有条件的可添加扶手、围栏等,还可配套专类球场;健身步道不追求长度,注意减震防滑,塑胶跑道颜色避免过于鲜艳跳脱,破坏乡村整体氛围;若该村儿童占比较大,可选址修建小型儿童乐园,可设在小卖部附近,需配备供监护人休息的坐凳和遮阳设施,避免种植有刺、有毒、飘絮的植物,另可配备科普标志牌等,寓教于乐。

5.1.2 拓宽景观活动策划思路

(1)根据时节合理策划活动主题。发展乡村旅游的村庄大多有特色支柱产业,而活动的丰富程度往往直接影响旺季的长短。因此,应因地制宜发展或发掘适合当地经营的特色产业,根据产业发展周边活动项目,形成完整的产业链。根据作物、果品等特定的观赏、采摘时间,合理策划不同时间段的主题活动,使乡村在发展旅游业的过程中,有别于同类产品,凸显地域特色,提高辨识度,形成品牌效应。

(2)策划复兴乡村的活动。乡村的农副产品制作、传统手工艺、民俗艺术是当地地域特色和风土人情的重要体现。除此之外,地方名贤及其故居也是地域历史文化的展现窗口。随着游客个性化需求的不断改变,乡村特色活动的策划也需要同步升级。

5.2 景观环境的提升策略

5.2.1 保持乡村植物环境的美景度和原真性

兼顾乡村景观美景度和原真性是乡村规划改造的重要原则之一,尤其是作为乡村环境背景的植物景观风貌,直接决定了乡村给人的整体印象。乡村植物景观营造可依据所在位置分为四类。

(1)公共空间绿地。村口和广场等需重点布置植物景观,可结合景观小品、构筑物、雕塑等,选取具有乡村野趣的野花野草,进行简单的植物组团配置。其他公共空间则以配植能遮阳和还原乡村风貌的植物为主,主要按照“乔—草”“乔—菜”“灌—草”等两层配植模式选择植物。

(2)滨水绿地。沿水系的绿地可沿岸种植亲水植物,营造江南水乡氛围。适当种植荷花、茨菇、荸荠、茭白等植物,营造生产性景观,在美化环境、保留乡村原真性的基础上,还可增加村民收入。另外,水葫芦、芦苇等可净化水质的植物可配植在水质较差的水域。

(3)道路绿地。以乔木为主,选用该乡村的基调树种,进行行道树的补种,不局限于定点栽植,仅在地面裸露度较高、且有条件的位置栽种。在路口等节点位置,可适当点种乡土植物中的花树、色叶树种等,亮化乡村环境,提高美景度。

(4)宅前屋后绿地。据笔者调研,该范围内的部分植物景观人工化程度较高,大多是小菜地、整形灌木和鲜艳的草本花卉,加之部分民宅附近的盆花,植物景观风貌与城市老旧小区情况趋同。据此,可鼓励村民多种果树等经济作物;将整形灌木和草本花卉替换成生长速度缓慢的乡土植物,可以减少植物养护管理成本,提高种植成活率。

5.2.2 保证乡村硬质景观的地域特色和自然和谐度

(1)就地取材,因地制宜。据实情尽量多用泥土、石材、树木、竹子等当地材料构建硬质景观,甚至可用村民提供的碎瓷片、废弃水缸、轮胎等材料。建筑垃圾中的碎砖石可用于堆砌景墙、铺地等;碎瓷片与土壤、石块混合浇筑成的混凝土等,也是较理想的矮墙选材;水缸、轮胎、陶盆等则可改造为花坛、座椅或儿童游乐设施。

(2)重视新旧人工景观环境的衔接过渡。在乡村改造区域和非改造区域的过渡区,常常存在改造痕迹明显、过渡生硬的细节问题。在实际施工过程中,可在边界位置加设植物景观进行围挡,以解决此问题。

5.2.3 探求历史人文资源的景观表达方式

(1)设计村标、村名构筑物等标志性景观。根据村名和特产、文化等地域特色,设计可读、可赏、简洁的村标和村口标志性构筑物,并且体现在乡村公共空间的小品、铺装等各处,增强乡村环境的整体性,形成乡村宣传的文化名片,提高知名度和吸引力,使村民产生自豪感和幸福感。

(2)从乡村生活图景中提炼景观符号。乡村具有区别于城市的特有生活图景,如晒腊肠、腌咸菜、炒茶、酿酒等,此类小农式生产生活方式[6]对于年轻的城市人群来说较为陌生,对于中老年城市居民来说却是乡愁记忆点。因此,还原乡村生活图景的雕塑和景墙等都能丰富乡村公共空间,激发年轻游客的好奇心和中老年游客的亲切感。

5.3 景观体验的提升策略

5.3.1 营造多感官体验结合的景观空间

视覺的感官体验常常在景观营造时被忽略,但是良好的多感官体验可以提高游客对乡村旅游的好感度,加深其印象,从而重游乡村。在现阶段,游客的多感官体验意识还未被激发,规划设计人员需要通过景观设计手段,设计出有美景度、听觉享受、乡土气息、乡野质感的景观产品,促进复合型感官体验的发生。

5.3.2 优化景观心灵体验环境

(1)营造景观环境的意境美。景观心灵体验是通过丰富的景观感官体验,反映到内心的心理变化现象,即由物境体验上升到情境体验。在富有意境美的景观空间中,往往能拥有高质量的情境体验。在自然风光优美、氛围和谐的乡村中,游客能体验恬静、诗意、田园式的生活方式,远离城市喧嚣,享受一次净化心灵的旅程。

(2)探知人群的深层需求和体验偏好。老年村民对乡村环境和土地具有深厚的依恋情结,其需求主要是保留鄉愁记忆,保持熟悉的乡村生活方式;租户和商户更希望融入所居住的社群,获得更多的社交机会,得到村民发自内心的尊重、接纳;在参与、体验活动时,游客既要求乡村野趣,又要求安全卫生,还要激发与环境的情感共鸣。因此可根据不同人群的景观体验需求偏好,打造提升对应人群好感度的场景式景观空间。

5.4 景观收益的提升策略

5.4.1 扩大村民等常住人群的自主发展空间

(1)鼓励村民自捐建材和自建景观,增强乡村社群凝聚力和归属感。

(2)参与景观活动自治,唤醒常住人群保护居住环境的意识,强化其自主发展的主人翁思想和成就感,形成乡村“发展共同体”。

5.4.2 提高景观空间的历史文化知识密度

(1)丰富知识表达方式,使游客获取知识的过程轻松愉快。

(2)创新知识传播途径,使知识传播更直观便捷,并使知识获取有一定趣味性。

6 结语

在社会发展的新形势下,广大乡村常住人群的生活质量显著提升,建设美丽乡村、激发乡村活力是政府、规划设计单位和乡村常住人群的共同愿望。随着游客需求的不断变化,乡村旅游项目面临转型升级,从游客体验角度来营造能使游客满意的景观空间变得尤为重要。文章对村民和游客两方面的使用需求做了调研和综合分析,旨在为旅游型乡村公共空间景观营造的研究提供可探索的视角和研究成果。

参考文献:

[1] 李宇.体验式景观视角下的乡村景观营造研究[J].设计,2019,32(6):133-135.

[2] 范雯雯.体验视角下泰安大河峪村景观规划设计研究[D].泰安:山东农业大学,2019.

[3] 闫庆洋.基于ASEB分析法传统村落公共空间优化策略研究:以祁门县历溪村为例[D].合肥:安徽建筑大学,2019:12-13.

[4] 张子琪,王竹,裘知.乡村老年人村域公共空间聚集行为与空间偏好特征探究[J].建筑学报,2018(2):85-89.

[5] 王瑜.基于ASEB分析法的乡村民宿景观营造提升策略:以黄山市黟县为例[D].合肥:合肥工业大学,2018.

[6] 2020年无锡市国民经济和社会发展统计公报[DB/OL].无锡新传媒,http://www.wxrb.com/doc/2021/02/24/68958.shtml,2021-02-24.

作者简介:严心玥(1995—),女,江苏无锡人,硕士在读,研究方向:风景园林规划与设计。

3705501908288