术前肩关节功能训练对合并冻结肩的肩袖损伤患者手术效果的影响

2021-03-12董志杰孙辉李文毅郑学洪邢栋李昌任

董志杰 孙辉 李文毅 郑学洪 邢栋 李昌任

(河北省人民医院骨科,石家庄 050055)

肩袖由冈上肌、冈下肌、小圆肌、肩胛下肌及其肌腱组成,是执行肩关节功能的重要结构。肩袖损伤可导致肩部活动受限,力量减弱并伴有疼痛[1]。冻结肩是原发性粘连性肩关节囊炎,发病机制尚在研究中,而由上肢外伤、肩关节长期制动、肩关节感染等明确继发性因素引起的肩关节粘连则称为继发性粘连性肩关节囊炎[2,3]。大多数肩袖损伤患者无明确的外伤史,肩袖损伤与冻结肩可合并发生,在肩袖损伤患者中,27%~34%合并冻结肩[4,5]。目前对于合并冻结肩的肩袖损伤手术干预时机仍有一定的争议[6]。本试验通过前瞻性临床随机对照研究,对比25例冻结肩功能康复训练后行关节镜下肩袖修复关节松解术患者与26例一期行关节镜下肩袖修复关节松解术患者的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 病例纳入与排除标准

纳入标准:①肩关节主被动活动受限,以外旋受限为主,体侧外旋≤35°,前屈≤90°,外展≤90°者;②MRI显示存在肩袖损伤或撕裂;③了解本研究的情况,依从性好,能按照规定方案治疗及随访;④已签署知情同意书。排除标准:①有明确外伤史的肩袖损伤者;②范围>5 cm的巨大肩袖撕裂者;③肩袖肌腱止点处骨折、关节盂骨折者;④合并肩关节肿瘤、骨坏死、结核、感染者;⑤有肩关节脱位或手术史者;⑥中途退出既定治疗方案或更改治疗方案者。本次前瞻性研究方案经过河北省人民医院伦理委员会的审批同意,术前详细和患者及家属交代治疗方案,取得患者同意和配合并签署知情同意书。

1.2 一般资料

选取2016年6月至2019年6月我院收治的合并冻结肩的肩袖损伤患者51例作为研究对象,其中男18例,女33例,年龄46~75岁,平均年龄(54.3±6.3)岁,右肩37例,左肩14例。将患者随机分为术前康复组和一期手术组。术前康复组25例,男9例,女16例,平均年龄(54.9±6.7)岁,右肩17例,左肩8例,合并糖尿病7例;一期手术组26例,男9例,女17例,平均年龄(55.4±6.1)岁,右肩18例,左肩8例,合并糖尿病8例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1)。

表1 两组患者首诊时的一般情况

1.3 治疗方法

术前康复组先进行肩关节功能训练6周,然后再行关节镜下肩袖修复关节松解术。肩关节功能训练方法:在医师指导及监督下行被动拉伸盂肱关节运动,患肢被动前屈、外展、外旋运动以及双上肢环抱钟摆画圈运动,每日2次,每次训练结束后用冰水混合物冰敷20 min。由于患者在训练过程中疼痛明显,因此在功能训练过程中同时口服塞来昔布200 mg,每日2次,持续用药6周,辅助功能训练。肩关节功能训练结束后行关节镜下肩袖修复关节松解术,全身麻醉下气管插管,患者取沙滩椅位,通过肩关节后方入路探查盂肱关节,了解关节囊、滑膜、韧带的粘连情况,通过前侧入路用刨刀清理增生的滑膜,用射频电极松解粘连的结构,可能包括的部位有盂肱上韧带、喙肱韧带、盂肱中韧带和盂肱下韧带前束等,然后从前方入路置入关节镜,在后方入路操作松解后方关节囊和盂肱下韧带后束等。通过外侧入路进入肩峰下间隙清理增生的滑膜,如存在Ⅱ型或Ⅲ型肩峰可行肩峰成形术。最后修整撕裂肩袖的边缘和处理足印区使骨面新鲜化,根据撕裂口的大小选择一定数量的带线铆钉缝合撕裂的肩袖。

一期手术组入院后查无明显手术禁忌证后一期行关节镜下肩袖修复关节松解术,手术方法同术前康复组。

1.4 术后康复

两组患者均术后24 h内间断局部冰敷处理,患侧肩部支具外展位固定,不能下垂,使患肩呈放松状态。术后第二天在医师指导下开始康复训练:术后1~7 d,患肢行主动抓握训练;术后2~4周,患侧肩关节在前屈、外展、内旋、外旋4个方向被动伸展训练;术后5~6周,患者可在他人保护下加强各个方向上的被动伸展训练;术后6~12周,健侧和患侧肩相互配合进行主被动活动训练;之后,在任意方向上均加强肩关节的活动度和协调度练习,增强肩、胸、背部肌肉的力量训练;术后6个月,鼓励患者肩关节日常活动,注意科学用肩。每次肩关节康复训练结束后局部冰敷20 min。术后6周内需要在训练结束后继续佩戴肩关节支具,维持肩部30°外展中立位,并服用塞来昔布200 mg,每日1次,消炎止疼,辅助康复训练。

1.5 观察指标

记录患者首诊及术后3周、6周、3个月、6个月随访时的肩关节活动度(前屈、外展、体侧外旋)、疼痛视觉模拟评分[7](visual analogue scale,VAS)及欧洲肩肘外科学会(European Society for Shoulder and Elbow Surgery,ESSES)推荐的Constant-Murley肩关节功能评分。Constant-Murley评分由医师和患者共同完成,满分100分,分数越高表示肩关节功能越好[8]。

1.6 统计学分析

采用SPSS 24.0统计软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差表示,组内多时间点分析采用重复测量方差分析和配对样本t检验;组间比较采用独立样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

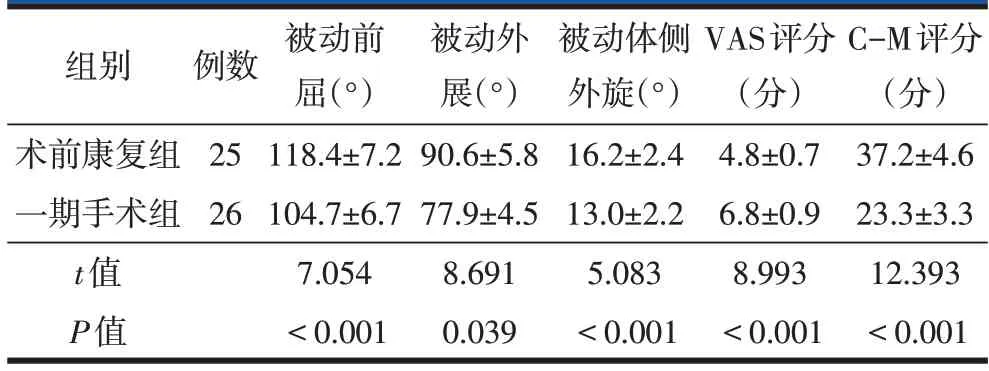

术前肩关节功能训练后,康复组的肩关节被动活动度及Constant-Murley评分较首诊时增加,VAS评分降低。两组数据对比,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 术前康复组首诊时和手术前的肩关节功能比较(±s)

表2 术前康复组首诊时和手术前的肩关节功能比较(±s)

术后3周,两组患者患肩的被动活动度(前屈、外展、体侧外旋)及Constant-Murley评分均较首诊时增加,VAS评分降低。且差异有统计学意义(P<0.05,表3)。

表3 术后3周两组患者疗效比较(±s)

表3 术后3周两组患者疗效比较(±s)

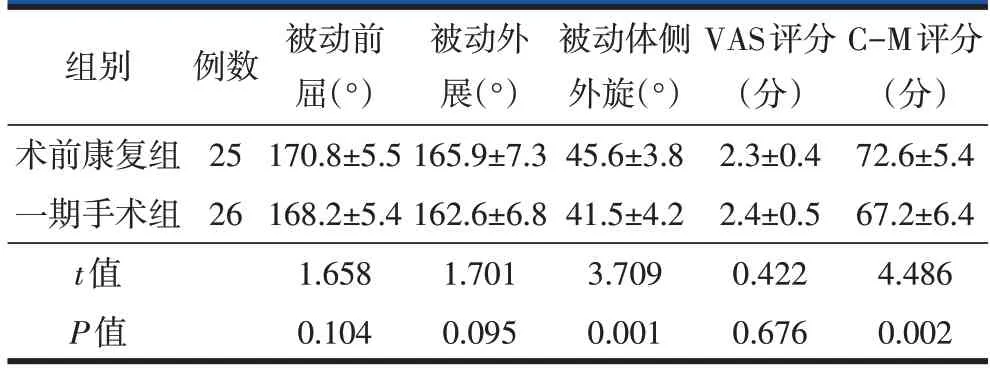

术后6周,两组患肩的被动活动度(前屈、外展、体侧外旋)及Constant-Murley评分均较术后3周时增加,VAS评分降低。两组患肩被动前屈活动度相比,差异无统计学意义(P>0.05),而被动外展、被动体侧外旋、VAS评分、Constant-Murley评分对比,差异有统计学意义(P<0.05,表4)。

表4 术后6周两组患者疗效比较(±s)

表4 术后6周两组患者疗效比较(±s)

术后3个月,两组患肩的被动活动度(前屈、外展、体侧外旋)及Constant-Murley评分均较术后6周时进一步增加,VAS评分进一步降低。两组之间比较,被动体侧外旋活动度和Constant-Murley评分之间差异有统计学意义(P<0.05),但被动前屈和外展活动度及VAS评分之间的差异已无明显统计学意义(P>0.05)。见表5。

术后6个月,两组患肩的被动活动度(前屈、外展、体侧外旋)及肩关节Constant-Murley评分均较术后3个月持续增加,VAS评分持续降低。而两组的上述参数比较,差异无显著统计学意义(P>0.05,表6)。

对患肩被动体侧外旋活动度的随访可反映冻结肩的康复情况,从图1的变化趋势可见,一期手术组的冻结肩缓解程度与术前康复组逐渐接近,在6个月随访结束时两组康复情况基本达到一致。

表5 术后3个月两组患者疗效比较(±s)

表5 术后3个月两组患者疗效比较(±s)

表6 术后6个月两组患者疗效比较(±s)

表6 术后6个月两组患者疗效比较(±s)

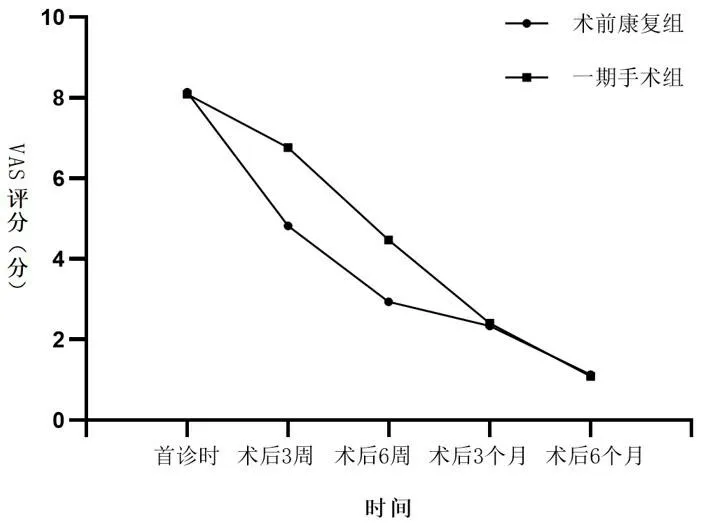

术前康复组患者术后VAS评分下降更为明显,但随访至术后3个月时两组VAS评分已无显著统计学差异(P>0.05),肩部疼痛对两组患者的影响已基本解除(图2)。

图1 两组手术前后患肩被动体侧外旋活动度比较

图2 两组手术前后患肩VAS评分比较

术前康复组前期肩关节功能恢复更快,一期手术组后期恢复程度与术前康复组逐渐接近,术后6个月,两组患肩的Constant-Murley肩关节功能评分均较首诊时大幅度提高,两组差异无显著统计学意义(P>0.05,图3)。

典型病例的影像学资料见图4和图5。

图3 两组手术前后Constant-Murley肩关节功能评分比较

3 讨论

肩袖损伤的原因主要是随着年龄增加,肩关节出现慢性磨损性退变,构成肩袖的肌腱质地变脆,毛糙变薄。Park等研究发现,引起这种退变的重要原因是肩峰结构异常,进而导致肩袖结构受到反复撞击引起的损伤,主要表现为肩关节疼痛和力弱[10]。冻结肩是原发性粘连性肩关节囊炎,发病部位是紧紧包裹盂肱关节的关节囊深层,疼痛明显,发病时肩关节各个方向的活动度减低,以外旋活动受限最为典型,且主被动活动均受限[11]。有研究显示,肩袖损伤占肩部损伤的45%~55%,但是相比肩部骨折或肩关节脱位,肩袖损伤在临床诊疗中没有受到足够的重视[12]。肩袖损伤后肌肉及腱性组织挛缩,肩关节滑囊的炎症,以及伴有糖尿病、甲状腺疾病、自身免疫疾病等基础性疾病都可能是并发冻结肩的原因[13]。Milgrom等研究显示,冻结肩发病机制中肩部软组织退变是基本因素,包括白细胞介素、肿瘤坏死因子等各类炎性因子是诱发因素[14]。据Tzeng等的报道,在冻结肩患者中,肩袖损伤的发生率可高达43%~47%[15,16]。肩袖损伤由于肩关节的退行性改变、肩峰下撞击机制及炎症因子的共同作用下,肩袖发生撕裂。抬肩时,肩峰刺激到肩袖的裂口会产生疼痛,患者感到疼痛的抬肩角度范围,称为疼痛弧[17]。肩袖撕裂的患者由于疼痛,减少患肩的主动活动,长期会导致关节囊的挛缩和肩袖肌肉的萎缩,肩袖损伤的局部炎症反应、纤维素生成增加会进一步加重肩关节的粘连[18]。

图4 术前康复组患者,女,41岁,右侧肩袖损伤合并冻结肩

冻结肩和肩袖损伤发病年龄均多在45岁以上,在临床表现也有很多共同点,如肩部疼痛且主动活动受限,经常性夜间疼痛[19]。两种疾病间的不同点是鉴别的关键,冻结肩的疼痛特点是有一个疼痛出现,到疼痛逐渐自我缓解,再到发展成肩部僵硬的过程,肩部没有明确疼痛点,但常伴有深部灼烧感。肩袖损伤的疼痛特点是存在肩前方肱骨大结节和三角肌区压痛点和疼痛弧,以外展60°~120°时疼痛最为明显。冻结肩的主被动活动均受限,以外旋受限最为明显,其次是外展、前屈和内旋;肩袖损伤是主动活动受限,一般被动活动不受限。要诊断肩袖损伤和冻结肩,X线和MRI起到了重要的辅助作用。肩袖损伤的X线可观察肩峰肱骨间隙、肱骨大结节、肩峰形态、肩锁关节的情况。肩峰肱骨间隙变窄、肱骨头上移、肱骨大结节和肩峰前外缘出现硬化骨可以间接反映肩峰下撞击综合征[20]。肩峰形态分为三型:Ⅰ型(扁平形)肩峰角为0°~12°,占18.4%;Ⅱ型(弯曲形)肩峰角为13°~27°,占52.6%;Ⅲ型(钩形)肩峰角大于27°,占29.0%[21]。本研究中,肩峰肱骨间隙变窄及肱骨头上移34例(66.7%),肩峰前外缘及肱骨大结节硬化27例(52.9%),弯曲型(Ⅱ型)肩峰36例(70.6%),钩形肩峰(Ⅲ型)15例(29.4%),提示肩峰下撞击征的存在。通过MRI可在斜冠状位、斜矢状位和轴位对冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌做出评价,观察肌腱形态有无撕裂、腱内信号有无增高、腱周有无积液、肌肉是否萎缩和脂肪浸润可提示肩袖损伤的情况;而盂肱关节滑膜纤维血管瘢痕增加,关节囊增厚,喙肱韧带增厚,喙突下脂肪三角闭塞,肩袖间隙、腋囊压脂PDWI高信号改变和冻结肩发病有较高相关性[22]。

肩袖损伤合并冻结肩时,两者症状相互叠加,而疾病特点又迥然不同,造成治疗方案中的矛盾。目前对合并冻结肩的肩袖损伤患者的手术时机有一定争议,Favejee等认为先通过肩关节的功能训练在一定程度上缓解冻结肩,有利于避免肩袖修复术后肩关节的再次粘连,对肩关节功能的康复有相当大的意义[23]。但是,术前的肩关节功能训练将会推迟肩袖损伤的手术时间,也可能会导致肩袖损伤的进一步扩大,加重肌腱变性、脂肪浸润,这样不仅会影响肩袖修复的效果,还可能造成难以修复的巨大肩袖撕裂[24]。

图5 一期手术组患者,女,49岁,左侧肩袖损伤合并冻结肩

近年来,一些学者进行了术前功能训练的再评估。Sabzevari等报道肩袖损伤合并冻结肩的患者在配合规范的术后康复训练的情况下可取得良好的远期治疗效果[25]。Zhou等对术前功能训练对肩袖损伤合并冻结肩的影响做了肩关节的评分和影像学分析,发现部分患者的肩关节疼痛和活动度得到改善,但是存在肩袖损伤范围增大、肌腱断端回缩、脂肪浸润等加重病情进展的风险[26]。Ho和Harrison也在其临床或病理研究中对术前肩关节的松解治疗之于合并冻结肩的肩袖损伤患者的受益与风险提出了不同的见解,他们认为,肢体被动活动和肩关节囊拉伸虽然是冻结肩的有效物理治疗方法之一,但可能不适用于合并肩袖损伤者[27,28]。

本研究发现,合并冻结肩的肩袖损伤患者在术前进行6周的松解性肩关节功能训练并辅助非甾体药物治疗后,术后3周患肩的被动前屈、外展、体侧外旋的活动度、VAS评分及Constant-Murley肩关节功能评分较术前均有统计学差异,短期内术前康复组的临床治疗效果好于一期手术组。但是经过术后康复训练后肩关节的功能差异逐渐接近,术后6个月时患肩的被动活动度及VAS疼痛评分、Constant-Murley肩关节功能评分已无明显统计学差异。

综上所述,合并冻结肩的肩袖损伤患者,术前行肩关节功能训练对术后的短期疗效较一期手术患者有更明显的改善,但是长期来看两者的疗效相似,均能取得较为满意的治疗效果。从试验过程来看,合并冻结肩的肩袖损伤患者疼痛通常十分剧烈,术前功能训练也会给患者带来较大的疼痛,患者往往难以耐受二者叠加所带来的巨大痛苦。总的来说,一期手术的患者6个月随访结束时达到了和术前功能训练的患者无差别的治疗效果,而且一期手术的患者对整个治疗过程的满意度更高。因此,我们认为对于合并冻结肩的肩袖损伤患者可以入院后一期行关节镜下肩袖修复关节松解术,而术后进行的系统性康复训练则更有意义。本研究尚存在不足之处,如纳入样本数量有限,没有以冻结肩所处起冻期、冻结期、解冻期等具体阶段或肩袖损伤的大小、形态、部分/全层、损伤位置等细分亚组,以及随访时间较短等因素可能会对研究结果产生一定的影响。因此,对于合并冻结肩的肩袖损伤患者的手术时机问题仍有待临床大样本、多中心的随机对照研究进一步证实。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。