乳化基质黏度与一种乳化铵油炸药性能关系研究

2021-03-11谭本岭郝会娟

马 平 ,叶 辉 ,谭本岭 ,崔 刚 ,郝会娟

(1.矿冶科技集团有限公司,北京 100160;2.北矿亿博(沧州)科技有限责任公司,河北 沧州 061108)

0 引言

含有高乳化基质比例的乳化铵油炸药是相对于传统重铵油炸药提出的新型炸药品种[1-2],具有良好的抗水性和可泵送性能。新型的乳化铵油炸药是通过在乳化基质中添加多孔粒状硝酸铵,经敏化后制备而成,配方中多孔粒状硝酸铵、乳化基质、敏化剂溶液的组分重量比为30 ∶69.8 ∶0.2。它克服了传统重铵油炸药抗水能力差、储存期短的缺点,成本较乳化炸药低,因此,得到广泛应用。

乳化基质作为新型乳化铵油炸药的主要成分,对炸药性能有重要的影响。乳化基质属非牛顿流体中的假塑性流体,黏度作为表征基质流变性的重要参数,与其稳定性关系密切[3],但并非黏度越大越稳定[4]。乳化基质黏度易受配方、原料和乳化工艺的影响[5],影响着乳化剪切强度、乳化温度、泵送、敏化、装药等工艺和设备的设计,关系到炸药爆炸性能、储存稳定性等,是乳化基质的重要性能指标。但目前对于乳化基质黏度与乳化铵油炸药性能之间关系的研究较少。

固定乳化工艺条件时,基质黏度主要取决于所选用油相材料的种类及其组合,在乳化剂一致时,取决于油相材料的黏度。通过固定基质配方和乳化工艺等条件,选择不同油相材料制备不同黏度的基质,研究一定范围内乳化基质黏度对新型乳化铵油炸药的爆炸性能、储存稳定性的影响。

1 试验部分

1.1 制备乳化基质

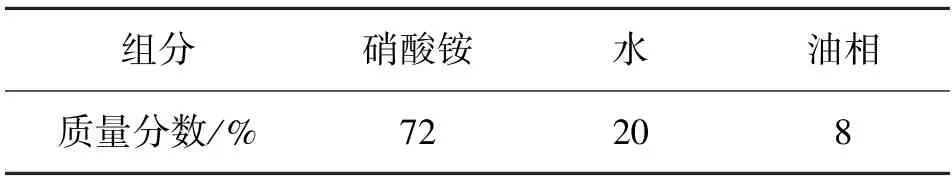

试验中固定乳化基质的水相,乳化剂组分不变,选用不同黏度的中性油制备乳化基质,基质黏度考察范围为11~22 Pa·s(60 ℃),基质配方见表1。

表1 乳化基质配方

固定乳化工艺条件和参数,测试不同基质的黏度并跟踪考察基质性能。

1.2 制备新型乳化铵油炸药

按照乳化基质∶多孔粒状硝酸铵=7 ∶3(质量比)添加多孔粒状硝酸铵,制备新型乳化铵油炸药。炸药温度在45 ℃时,按照质量百分比添加0.2%敏化剂溶液,搅拌均匀装入PVC 管中静置,跟踪测试30 min 炸药密度的变化,并测试新型乳化铵油炸药的爆速。

1.3 性能测试方法

黏度测试:选用美国博利飞RVDV-II+Pro 型布氏黏度计,采用7#转子,转速50 r/min,对比测试60 ℃下基质的黏度。

密度测试:采用密度杯法跟踪测试炸药敏化后的密度。

爆速测试:将经过敏化的新型乳化铵油炸药装入直径为110 mm 的PVC 管中,采用山西江阳制造的起爆弹起爆,由湘西制造的五段爆速仪测试炸药爆速。

储存稳定性测试:将基质及新型乳化铵油炸药分别装入200 mL 的透明塑料杯中,敞口置入恒温恒湿箱中,控制空气相对湿度为40%,观察自然储存条件下乳化基质、新型乳化铵油炸药表观变化及其中多孔粒状硝酸铵沉降情况。

2 结果与讨论

2.1 基质黏度对炸药自然储存性能的影响

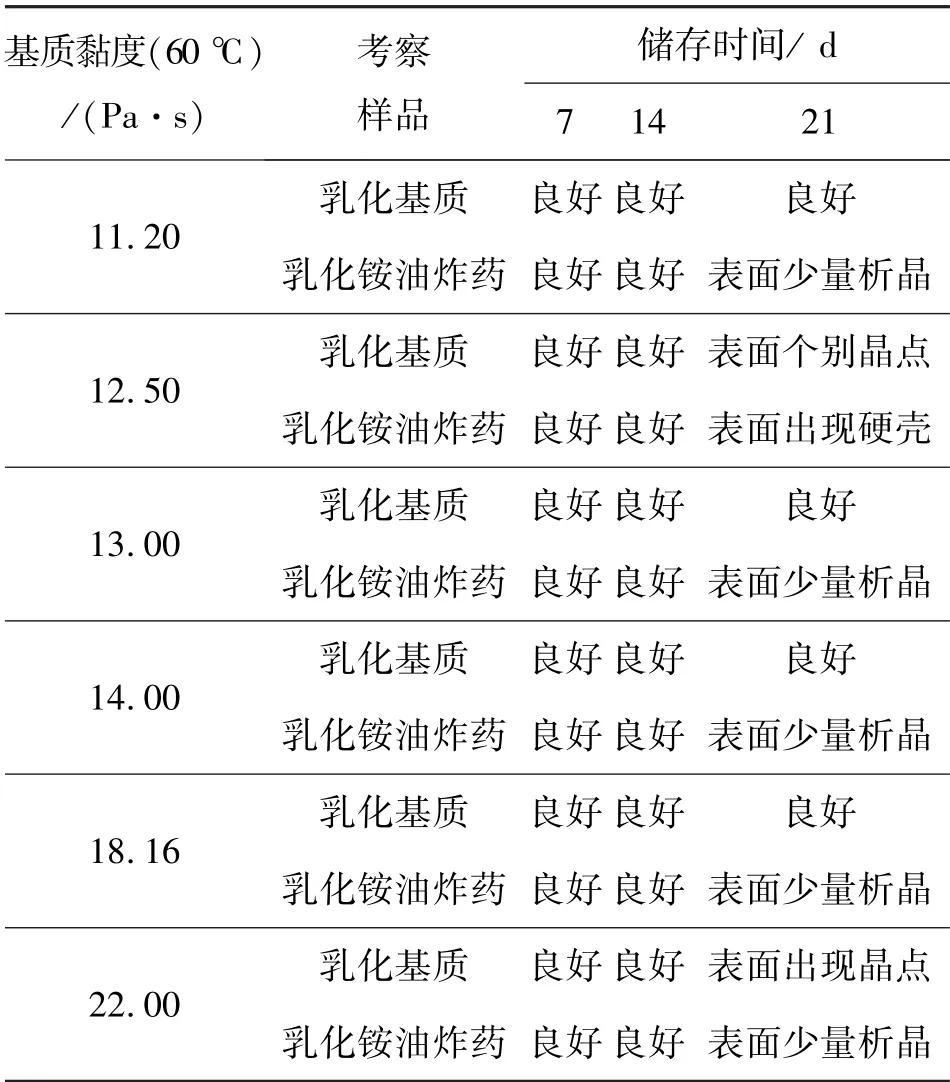

评价炸药储存稳定性的方法有加速离心沉降法、显微镜观察法、电导法、高低温循环法及水溶法等,但最直接、客观的方法是自然储存法[6]。试验采用自然储存法考察不同黏度的基质及用其制备的新型乳化铵油炸药的储存稳定性,结果见表2。

表2 乳化基质及新型乳化铵油炸药自然储存结果

结果表明,基质的储存稳定性普遍优于新型乳化铵油炸药。这是由于混合过程中多孔粒状硝酸铵颗粒对基质造成了破坏,诱发基质中的过饱和硝酸铵溶液析晶。增大油相黏度对乳化炸药的稳定性是有益的,但增加油相黏度的同时应适当提高乳化所需要的HLB 值[7]。在跟踪考察过程中发现,乳化基质及用其制备的新型乳化铵油炸药的稳定性并未随着基质黏度的变化而发生规律性变化,说明基质黏度对稳定性有影响,但不是黏度越大越好。

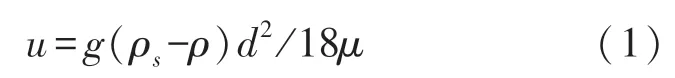

2.2 基质黏度对新型乳化铵油炸药物理稳定性影响

采用储存稳定性测试方法,对比考察不同黏度基质制备的新型乳化铵油炸药中多孔粒状硝酸铵沉降、分离现象。结果表明,不同黏度基质制备的新型乳化铵油炸药自然储存21 d 均未发现明显沉降、分离现象。根据斯托克司定律提出的颗粒沉降速度公式(1)分析。

其中:g为重力加速度,9.8 m/s2;d为多孔AN 颗粒直径,m;μ为基质黏度,Pa·s;ρs-ρ为多孔粒状硝酸铵与基质的密度差,kg/m3。

由式(1)可知,密度差是决定沉降速度的关键因素。而多孔粒状硝酸铵表观密度为1.29×103kg/m3、基质表观密度为(1.28~1.30)×103kg/m3,两者密度基本一致,因此,在实际自然储存过程中几乎观察不到新型乳化铵油炸药的沉降、分离现象。

2.3 基质黏度对新型乳化铵油炸药爆炸性能影响

2.3.1 基质黏度与炸药初始爆速的关系

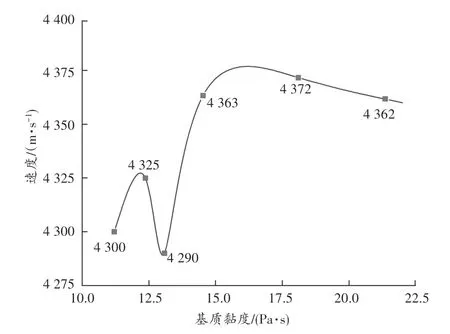

按照规定方法制备新型乳化铵油炸药并测试炸药的爆速。敏化后的新型乳化铵油炸药密度为1.06~1.10 g/cm3,在密度基本一致的情况下考察了基质黏度对炸药初始爆速的影响,结果如图1 所示。

图1 新型乳化铵油炸药初始爆速随基质黏度变化

测试结果表明,基质绝对黏度在11.2~22 Pa·s 变化时,新型乳化铵油炸药的爆速在4 200~4 400 m/s 变化,说明基质黏度在一定范围内的变化对于炸药初始爆炸性能影响不显著,总体有黏度大、爆速偏高的趋势。这是由于炸药的组成、结构决定其能量和能量释放速度及释放完全程度。在炸药配方、密度等条件一定的情况下,乳化效果才是影响炸药爆速的首要因素,乳化效果越佳,爆速越高。

2.3.2 储存过程中基质黏度对炸药爆速的影响

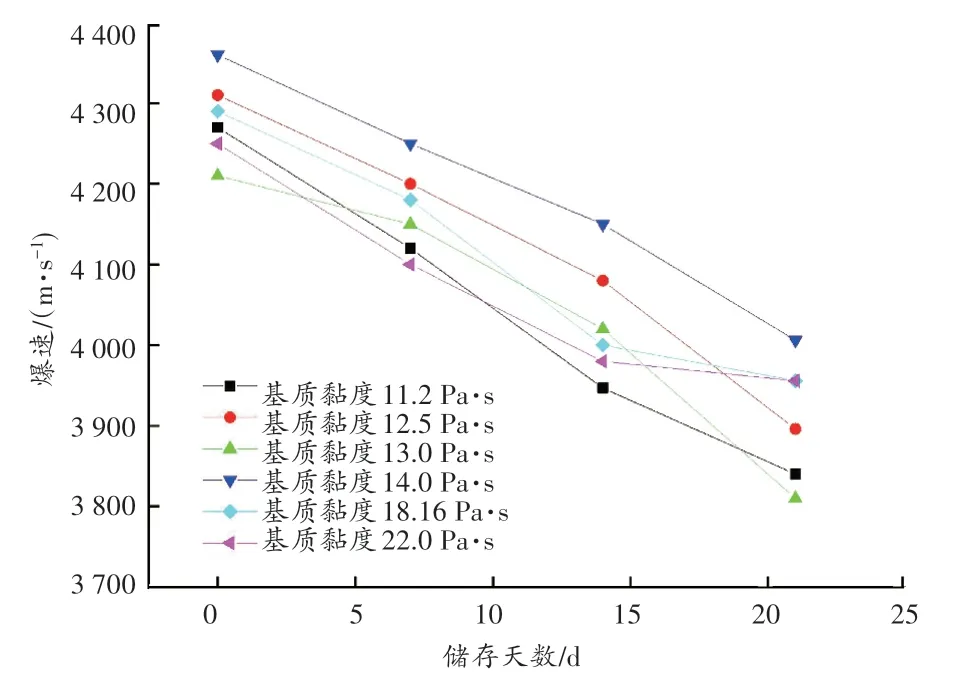

新型乳化铵油炸药同乳化炸药一样,需要经过敏化后才具有良好的爆炸性能。其中的敏化气泡破坏若超前于胶体的析晶,即使乳胶体状态良好,也难以起爆或正常爆轰。敏化气泡作为新型乳化铵油炸药的重要组成部分,其减少或消失将影响炸药的爆炸性能,而传统观点认为表面黏度对气泡稳定性有直接影响[8]。研究中跟踪测试了不同黏度基质制备的新型乳化铵油炸药在储存过程中爆速的变化,以考察一定范围内黏度的变化对敏化气泡稳定性的影响,结果如图2 所示。

图2 储存过程中新型乳化铵油炸药爆速的变化

由图2 可以看出,黏度变化与储存期内爆速变化规律不明显,并且在21 d 时炸药爆速均大于3 800 m/s。试验结果表明,在试验的黏度范围内制备的新型乳化铵油炸药在储存过程中油包水结构、敏化气泡均可保持良好。

3 结论

自然储存及爆炸性能测试结果证明,一定范围内新型乳化铵油炸药的爆炸性能、储存稳定性不取决于基质黏度,研究结果对新型乳化铵油炸药的生产、制造具有实际指导意义,生产时可结合实际情况在满足炸药性能要求的前提下灵活确定合适的基质黏度指标,以增强炸药生产、运输、使用过程中的安全性。