污水处理厂PPCPs的污染现状与去除技术

2021-03-11彭永臻李凌云

吴 蕾,彭永臻,李凌云

(1.北京工业大学城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室,北京100124;.北控水务集团有限公司,北京 100102)

药品和个人护理产品(Pharmaceuticals and Personal Care Products,PPCPs) 是一类源于日常大量使用和排泄的化学用品在内的污染物的总称,最早是由Daughton等提出的。近十年来,由于PPCPs在水环境中的持续存在,已经成为专家学者和公众广泛关注的新兴污染物(Emerging Pollutants,EPs)。

众所周知,PPCPs可通过多种途径释放到水环境中,包括生活污水、医疗废水、工业废水、养殖废水、污水处理厂(Sewage Treatment Plants,STPs)出水等,其中污水处理厂出水被认为是PPCPs进入水生环境的一个主要来源。排泄到水体中的PPCPs既可以保持其原来的浓度和结构,也可以在其生命周期中被转化为其他活性(或非活性)化合物而更加难以去除。传统污水处理厂最常用的生物处理技术,如活性污泥工艺(Activated Sludge Process,ASP)主要用于去除有机物(即BOD)、悬浮物和氮磷等营养物质,而大多数PPCPs较难被微生物降解,故而PPCPs的去除效率较低,污水处理厂出水中仍有少量的PPCPs被排放到水环境中。污水处理厂进水中PPCPs的浓度虽然相对较低,但是以单个分子或复合物形式存在的PPCPs可能会对活性污泥微生物产生毒性或抑制作用,从而导致污水处理厂污水中PPCPs的去除效率降低。

过去十年中,许多学者报道了PPCPs在多种水体中出现的生态毒性效应,也有一些学者研究了PPCPs在水处理系统中的来源、行为和归宿。随着现代仪器分析方法的不断进步,一些高灵敏度和高准确性的分析方法将目标分析对象扩展,有些结构和理化性质全新的PPCPs,甚至有些是污水处理厂微生物群体从未接触到的类型,这给生物降解PPCPs带来了新的挑战。本文总结了近20年来污水处理厂中PPCPs的污染现状,以探究PPCPs在污水处理厂的来源和分布等环境行为,分析了不同国家和地区污水处理厂不同处理工艺各处理单元对PPCPs的去除效果,并提出了污水处理厂有效的PPCPs处理技术及方法。

1 PPCPs的类别及性质

PPCPs是一大类独特的有机化合物质,主要分为两大类:药品(含兽药)和个人护理品(Personal Care Products,PCPs)。药品通常包括抗生素、激素、止痛药、抗炎药、血脂调节剂、β-受体阻滞剂和细胞抑制药物。个人护理产品(PCPs)包括防腐剂、杀菌剂、消毒剂、驱虫剂、芳香剂和防晒剂等。表1总结了PPCPs的分类及其常见代表性化合物。PPCPs涉及的化学物质种类繁多,具有显著的多样性,这些化合物大多极性高、挥发性低,且易存在于水介质中,故其在环境中的分布将主要通过水相传递和食物链扩散。

表1 PPCPs的分类及其常见代表性化合物

2 水环境中PPCPs的赋存水平和风险评价方法

2.1 水环境中PPCPs的赋存水平及其潜在危害

PPCPs通常存在于水体中的浓度为十亿分之几(μg/L)到万亿分之几(ng/L),尽管环境中PPCPs的浓度较低,通常不易引起急性毒性,但由于其具有较强的持久性、累积性和缓慢生物降解性等特点,对非靶向生物也存在着慢性毒性的可能。Rajapaksha等使用含有PPCPs的生物固体或肥料改良土壤或污水用于灌溉时,在植物组织中发现了残留的PPCPs。也有学者报道在人类食物链中,包括水果、蔬菜和饮用水中检测到PPCPs的存在,这足已严重威胁到人类健康。

抗生素可以杀死或抑制微生物的生长,因而可降低污水处理厂中微生物的活性。同时,由于微生物不断地与抗生素接触,与其他生物体相比更易产生耐药机制。在地表水、污水处理厂进出水及污泥中都检测到许多抗生素的存在,如磺胺类、大环内酯类和氟喹诺酮类。Su等列出了2014年以来中国不同河流和湖泊中检测到的77种药品和20种个人护理品的浓度水平,发现大多数PPCPs的浓度均低于1.00 μg/ L,而咖啡因、卡马西平、红霉素、林可霉素、氧氟沙星、土霉素、水杨酸、磺胺二甲嘧啶、四环素、苯甲酮-3、对羟基苯甲酸和三氯生,这些物质的浓度可高达1 990.00 ng/L、3 386.65 ng/L、1 320.00 ng/L、2 840.00 ng/L、3 107.68 ng/L、2 796.60 ng/L、1 250.00 ng/L、1 198.12 ng/L、1 454.80 ng/L、5 013.77 ng/L、2 380.00 ng/L和2 000.49 ng/L,并高于2013年之前报道的浓度水平。高浓度一般出现在高度工业化和人口稠密的地区,如我国渤海地区、长江中下游或珠江流域,这也再次表明水环境中的PPCPs源自大量消耗和重要的工业来源。Xu等检测了中国7个主要流域中103种PPCPs,其平均浓度范围为0.02 ng /L(磺胺嘧啶)至332.75 ng/L(双酚A)。抗生素是最普遍的药品,而四环素类和喹诺酮类药物是最具有代表性的抗生素,其分子极易与金属离子结合形成更复杂的化合物。Yan等检测到长江口地表水中5组抗生素(氯霉素、磺胺类、氟喹诺酮、四环素和大环内酯)的浓度范围在0.05~23.5 ng/ L之间;Kim等在处理前后的水体中均观察到四环素类抗生素,而通常用作广谱抗生素的4-二异丙基,其浓度范围在80~110 ng/L之间。总的来说,由于人体消耗的抗生素约90%是通过尿液和粪便排出的,因此水体中抗生素应更值得关注。雌激素及其代谢产物是对水生生物产生影响的最强大的污染物之一,它们的存在会对非目标生物的生殖和发育产生不利的影响,如长期存在水中的雌激素会导致鱼类肝脏增大,单一和混合种类的PPCPs会对斑马鱼的繁殖造成负面影响。Joss等发现城市污水处理厂的进水和出水中雌激素的浓度分别为5~188 ng/L和0.3~12.6 ng/L,与雌二醇相比,污水处理厂出水中雌酮的浓度较高(0.23~25 ng/L)。

药物在人体和动物体内经过一系列生化转化,可形成具有极性、亲水性和生物活性的代谢产物,通过尿液和粪便排出,进入污水处理厂。这些药物及代谢物残留在水生生物的组织中有可能与细胞蛋白共价结合,并可能引起免疫反应或产生毒性作用,甚至毒性比母体还高。有文献报道,污水处理厂中羟基布洛芬、羧基布洛芬及其母体化合物布洛芬的浓度相似,分别达23%、46%和15%,但在淡水和海水中它们的浓度不同。在淡水中,羟基布洛芬是优势化合物,而在海水中,羧基布洛芬的浓度较高,这意味着它们的存在形式随着环境条件的变化而变化。羟基布洛芬是在好氧条件下生物降解形成的,而羧基布洛芬是在厌氧条件下形成的。在德国污水处理厂中检测到了乙酰水杨酸(水杨酸代谢产物),该物质对鱼类胚胎、大型水蚤和长形水蚤都有急性和慢性影响。卡马西平在人体内可形成32种代谢产物,其中污水处理厂污水中共检测到5种代谢产物。Behera等报道了污水处理厂对抗生素磺胺甲恶唑代谢产物N4-乙酰磺基甲氧基唑的去除率远远高于母体。总的来说,药物化合物经过不同程度的生物转化,可形成不同的代谢产物。在污水处理厂中,这些代谢物结合形成共轭(新)化合物,其毒性可能高于其母体分子和已知代谢物。因此,这些药物代谢物,无论是人类代谢物还是转化代谢物,其对水生生物存在的潜在生态毒性均应引起关注。

2.2 风险评价方法

目前国内外研究学者对PPCPs 的风险评估大多采用常规风险评价中的风险熵(RQ)值法。风险熵值法是一种半定量生态风险评价方法,采用以表征某一浓度污染物是否具有潜在风险,用实测环境浓度(MEC)与预测无效应浓度(PNEC)之比值表示。PNEC是进行风险评估的关键参数,不同评估方法和统计手段会对PNEC 值的结果产生影响,进而影响着评估结果。其中,点评估方法是获得PNEC值最为广泛的方法,它通过评估因子(AF)和所获得的的毒性数据类型来外推水生保护生物的阈值。当同一个物种的效应终点有多个可靠的毒性数据可用时,最低的值被用来进行外推 PNEC 值,也可选用平均值或者中位值,即保证一个物种只有一个毒性数据被用于表征效应终点。Li等用急性中值半数效应浓度(EC50)和最大无作用浓度(NOEC)评估了羟基苯甲酸酯及其代谢产物对藻类、细菌、无脊椎生物及鱼类的生态风险,结果发现风险熵RQ值远低于1,表明羟基苯甲酸酯及其氯化衍生物对水生生态系统产生危害的风险较低;Su等收集了84种PPCPs的毒性浓度和实测浓度,利用中位数外推PNEC值表示每种PPCPs对不同物种组(如鱼类、藻类等)的相对风险,结果发现激素类对水生生物产生危害的风险最高,其次是个人护理品和其他药品;陈贤等使用该方法将甾体类消炎药、抗生素、脂质调节剂和兴奋剂等9种 PPCPs 作为检测对象,对黄海及东海海域水体进行了生态风险评估,用EC50和LC50外推PNEC值,结果发现布洛芬和萘普生的RQ值大于 0.1,可能对该海域水体产生中度风险危害,其余PPCPs的RQ值均小于 0.1,表明目前其对黄海及东海海域水体基本没有危害;Xu等也使用该方法评估了我国7个重要流域水体中103种PPCPs对鱼类的生态风险。

当收集的毒性数据较多时,为了得出一个比较可靠的 PNEC 值,也可以使用统计评估和区间评估。有研究表明,统计评估和区间评估获得的 PNEC 值相对接近,以五氯酚为例,由统计评估的probit和 logit单位法获得的 PNEC 值分别为 10.1 μg/L和 8.10 μg/L;由区间评估获得的PNEC-L95%值和PNEC-L50%值分别为 6.00 μg/L和11.8 μg/L。

3 PPCPs在污水处理厂的来源与分布

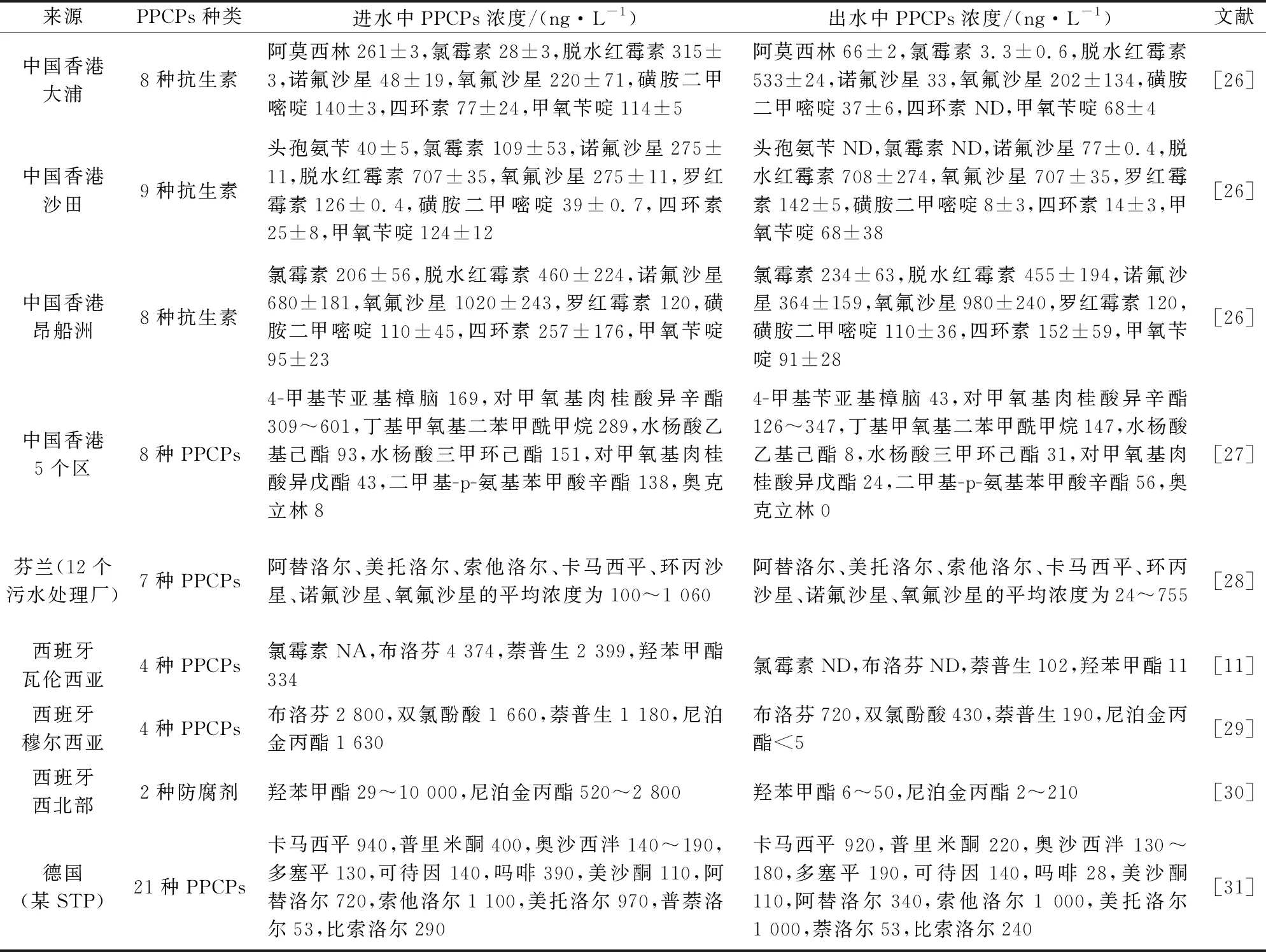

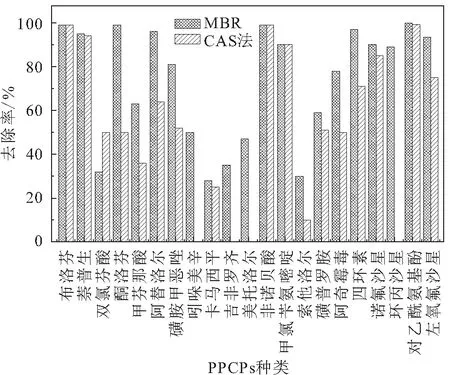

PPCPs进入污水处理厂后,会呈现出不同的归宿,如被生物降解或转化、被污泥或吸附剂吸附或直接排入受纳水体,这主要取决于PPCPs的原始化学结构及其转化代谢产物和微生物的降解能力。以活性污泥为主体的生物处理是污水处理厂最广泛使用的废水处理技术,但该技术对PPCPs的去除效率较低。生物降解、二级处理排入受纳水体、剩余污泥排放是污水处理厂中PPCPs的3种可能去除途径。表2总结了不同国家和地区污水处理厂进出水中检测到的典型PPCPs浓度。污水处理厂检测到多种PPCPs,其类别主要集中在抗生素类、非甾体消炎药、杀菌剂、防腐剂以及香料,抗癫痫类、雌激素类也较为常见。

表2 不同国家和地区污水处理厂进出水中检测到的典型PPCPs浓度

续表2

由表2可知,由于不同国家和地区的情况不同,污水处理厂进水中PPCs浓度和所釆用的处理工艺也不同,故而污水处理厂出水中PPCPs的浓度和处理效果有显著差异,即便是同种PPCPs,在不同地区不同污水处理厂的处理效果也不同。大部分污水处理厂所采用的处理工艺对污染物质都有不同程度的降解功能,但是也有污染物质在进水和出水中均表现出较高的浓度,甚至出水浓度高于进水浓度的情况,表明STPs对其基本无去除能力。生物降解/生物转化是去除激素类物质的有效方法,大部分污水处理厂所采用的处理工艺对激素类物质的去除效率较高。许多国家和地区的污水处理厂进水中对乙酰氨基酚的浓度较高,双氯芬酸、布洛芬和萘普生的浓度相对较低,其去除率也较低,而其他药物,包括抗癫痫药物和血脂调节剂的浓度也相对较低。

Carmona等调查了西班牙3个污水处理厂进水中的21种药品,结果发现布洛芬、四氢大麻酚和萘普生在污水处理厂进水中占主导地位,其浓度分别高达4 374 ng/L、2 591 ng/L和2 399 ng/L(n

=21),平均去除率可达90%以上;但是,在经过处理后的出水中检测到有11种超过规定排放标准的药品,包括四氢大麻酚、三氯卡班、吉非罗齐和双氯芬酸等;此外,双氯芬酸、氟芬那酸和吉非罗齐在出水及进水中的浓度没有变化,甚至其在出水中的浓度更高,这可能是由于在污水处理过程中分解代谢产物、水解转化产物和悬浮固体/污泥的解吸作用引起的。Kosma等也得到了类似结论。对羟基苯甲酸酯类物质是一种防腐剂,含有烷基或苄基,被广泛用于化妆品、食品和药品中。其中,尼泊金甲酯(MeP)和尼泊金丙酯(PrP)在污水处理厂进水中最为常见,其浓度分别高达30μg/L和20μg/L,由于它们在好氧条件下易被生物降解而去除,因此出水中其浓度通常约为几到几十ng/L。由于人类每天的消费模式及其作为防腐剂的广泛使用,污水中对羟基苯甲酸酯类物质的日变化和季节性变化是可以经常被检测到的。三氯生(TCS)也是在污水处理厂污水中经常检测到的污染物质,其浓度从0.2~2.7 μg/L不等。游离状态的TCS在阳光下容易分解,半衰期小于1 h,而非游离状态的TCS和甲基TCS对光降解相对稳定。约50%的TCS通过甲基化转化成甲基TCS,或其他未知的代谢物和产物,最后通过废水排放释放到水环境中。避蚊胺(DEET)是驱虫剂中最常用的活性成分,在水环境中具有持久性,尽管该物质在人类生活中被广泛使用,但其在污水处理厂进出水中的浓度相对较低。冬季由于消费减少,DEET的浓度水平显著下降。

香料是近年来研究较多的一类多氯联苯类化合物,合成麝香即硝基麝香(如麝香酮和麝香二甲苯)和多环麝香(如HHCB和AHTN)是除臭剂、肥皂和洗涤剂等消费品中最常用的香料成分。其中,HHCB和AHTN是经常在污水处理厂污水中被检测到的污染物质,且其浓度相对较高,有些甚至超过了它们的毒性限值,表明污水处理厂去除此类污染物质的重要性。Sun等调查了HHCB和AHTN在美国40个污水处理厂污水中的分布情况,结果发现HHCB和AHTN的平均浓度分别为1.86 μg/L和0.18 μg/L。

紫外防晒剂类物质主要通过水上娱乐活动如游泳以及人类洗涤行为进入水环境,通常在雨季和夏季时其浓度较高。Tsui等在中国香港和南方地区的5个污水处理厂污水中发现了12种防晒剂类PPCPs,其中2,4-二羟基二苯甲酮(BP1)、二苯甲酮-3(BP-3)、二苯甲酮-4(BP-4)和EHMC在进水和出水中的检出率均在80%以上,其总去除率约为50%。

4 污水处理厂污水中PPCPs的去除及其机理

4.1 预处理和初级处理

在以去除营养物为主要目的的城市污水处理系统中,大部分PPCPs的去除主要依靠活性污泥的生物降解和吸附作用。在城市污水处理厂初级处理工艺(沉砂池)中,PPCPs主要靠活性污泥的吸附作用去除。有文献报道,由于液相和固相之间的高分配系数,通过初级处理可有效去除城市污水处理系统中高达40%的香料(如AHTN和HHCB)。初级处理中活性污泥对PPCPs吸附率较高的可能原因是脂肪族和芳香族的疏水作用、污泥的脂质分子或微生物的细胞膜以及带正电的化合物与带负电的微生物和污泥的静电作用,这意味着吸附能力的高低取决于logK

(水分配系数)、K

(污泥吸附系数)和pKa(酸解离常数)。一般情况下,高logK

(>5)和高分子量的化合物比低logK

(<2.5)的化合物更容易被吸附。由于大多数PPCPs的K

值较低,因此被吸附作用不明显。Behera等发现在初沉池中28%的双氯芬酸和E3可被吸附去除;Wang等发现咖啡因、美托洛尔、甲氧苄啶和舒必利在初沉池中的总去除率低于20%,磺胺甲嘧啶和四环素的总去除率高于50%,而DEET和卡马西平在初沉池几乎无法被去除。由此可见,吸附作用并不是PPCPs被去除的主要途径。4.2 二级处理

4.2.1 传统二级处理

污水处理厂二级处理主要是指生物过程(如活性污泥法),主要通过吸附、生物转化和生物降解去除PPCPs,去除效果在很大程度上取决于PPCPs的理化特性(溶解性、挥发性、光降解性和生物降解性)和污水处理厂的运行参数(SRT、HRT、污泥龄、温度)。由于各个国家和地区的污水水质不同,污水处理厂处理工艺也不同,即使同种处理工艺不同处理单元对不同种类的PPCPs的去除也表现出显著的差异性。由于大多数PPCPs具有亲水性,污水处理厂常规的二级处理工艺无法有效去除PPCPs。布洛芬、萘普生和氯贝酸属于可生物降解化合物,去除率可达到90%以上,见表3。布洛芬去除率高的一个可能解释是其以代谢物的形式被消除,即羟基和羧基布洛芬。双氯芬酸与布洛芬去除率相比较低,其变化范围在30%~60%之间,可能的原因是双氯芬酸的结构中含有氯原子,这有助于其在污水处理厂废水中保持持久性。一些难生物降解化合物,如卡马西平,在二级处理中很难被生物降解或完全去除。探究PPCPs无法被有效去除的原因,可能是PPCPs产生了新的副产物或代谢物以及这些产物或代谢物与PPCPs结合形成了新的污染物。常规活性污泥法对美托洛尔的去除效果不明显,磺胺甲恶唑的去除率变化较大,可能是由于降解过程中N4乙酰磺胺甲恶唑反转化为磺胺甲恶唑所致。抗生素类、抗菌剂和β-受体阻滞剂可对活性污泥微生物有毒性或抑制作用,可改变微生物群落结构,可能是导致其去除效率不稳定的原因。例如TCS可抑制酶烯醇基ACP还原酶,该酶是生物反应器中细菌脂肪酸生物合成途径的重要组成部分。激素类物质如E1、E2和EE2的去除率较高,均可达到90%以上。

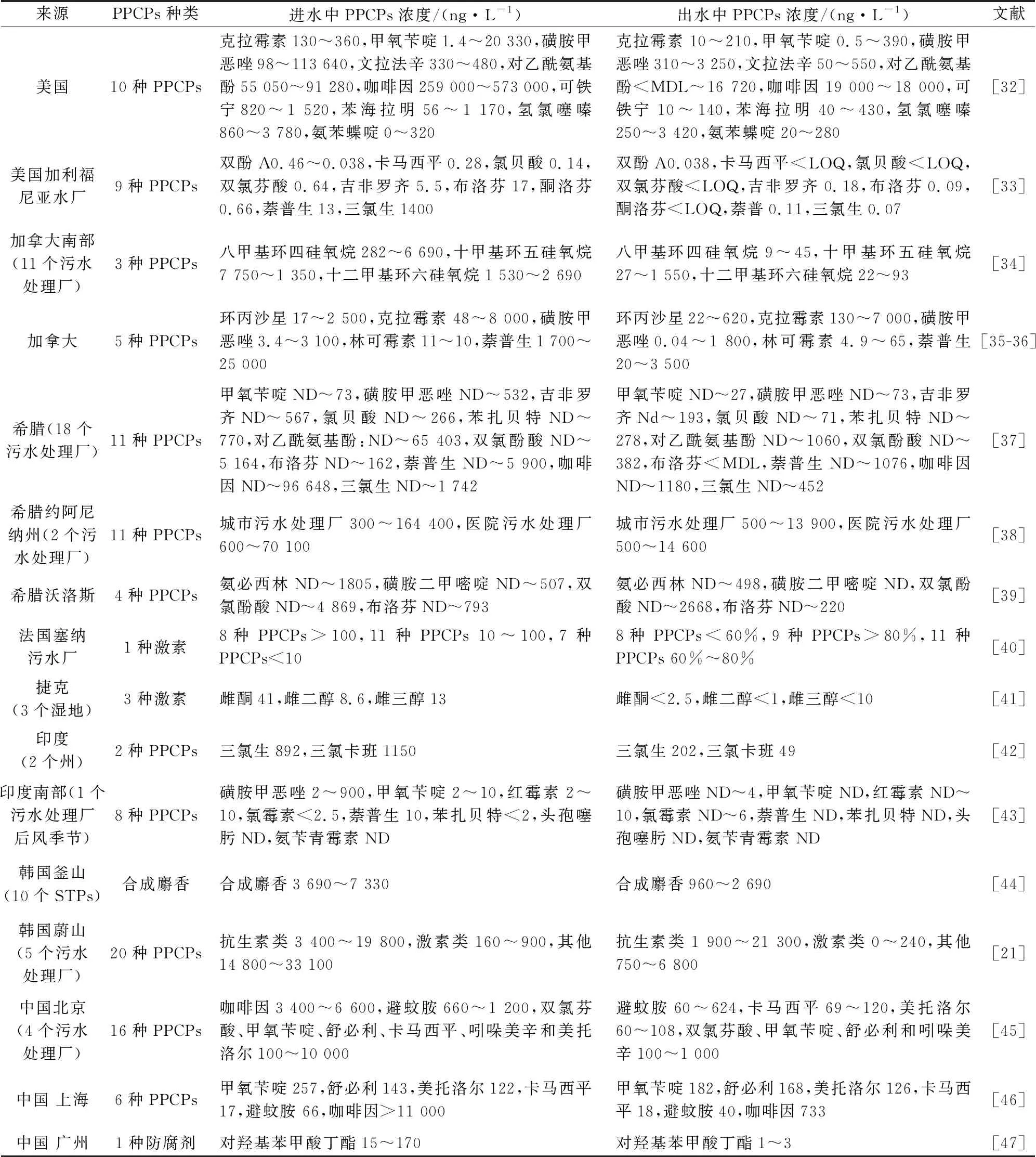

表3 不同国家和地区污水处理厂各处理单元对PPCPs的去除率

污水处理厂污水中PPCPs的主要去除机理是生物降解,通过微生物分泌的酶,将复杂的有毒化合物转化为更简单、毒性更小的物质。生物降解主要有两种机理:一种是共代谢作用,即目标化合物被污泥中微生物群落分泌的酶降解;另一种是单一底物降解,即目标化合物是微生物唯一的碳源和能源。一般来讲,疏水性化合物极易保持在污泥中,通过微生物酶降解或被微生物用作碳源,而亲水性化合物未经生物降解就从污水处理厂逸出,逃避了生物降解过程。由表3可知,抗生素、激素、退热药、镇痛药等微污染物在好氧和厌氧条件下均可生物降解,但布洛芬、E2、E3、对乙酰氨基酚(疏水性化合物)的去除率可达90%以上。另外,污水处理厂生物降解速率取决于化合物的结构和官能团,如长链脂肪族化合物比其复杂环结构中含有硫酸盐或卤素基团的芳香族化合物更易被生物降解。污泥停留时间(SRT)也是影响生物降解速率的重要因素之一。SRT越高,微生物种群与活性污泥的接触时间越长,污染物的去除率越高。总之,污水处理厂的运行操作参数(停留时间、温度、pH值)、微生物群落、污染物的结构和生物利用度是决定生物降解速率的因素。

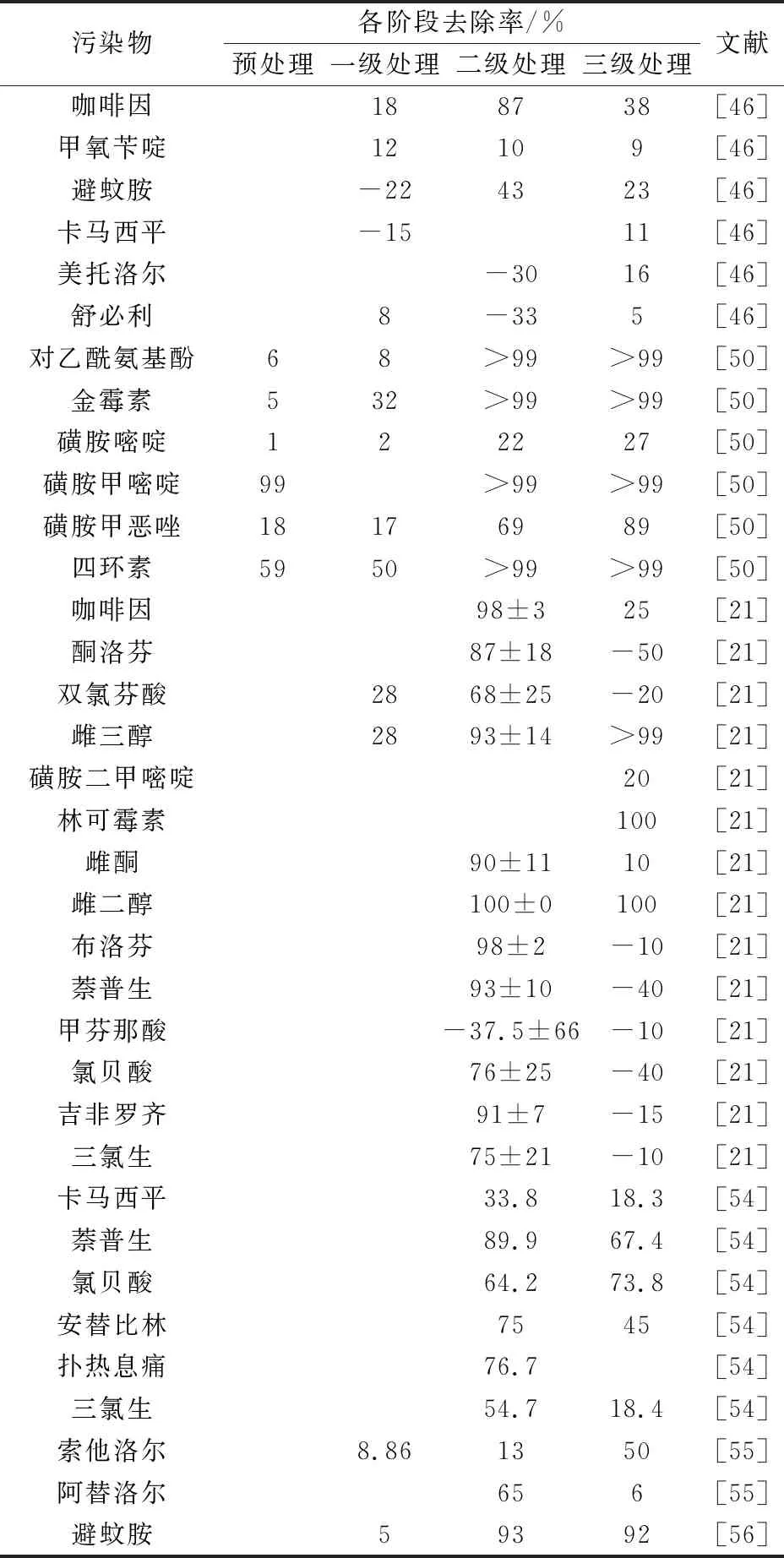

4.2.2 膜生物反应器(MBR)

膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)将传统的活性污泥(Conventional Activated Sludge,CAS)法与膜分离技术相结合起来,相比CAS法,MBR的污泥产量少、SRT长,对持久性微量污染物的去除有一定的优势。Tiwari等对比分析了20余种污染物在MBR和CAS法的去除效果(见图1),结果发现MBR对布洛芬、萘普生、非诺贝酸、甲氧苄氨嘧啶和对乙酰氨基酚的去除率与CAS法相差无几,均高于90%,而对酮洛芬,阿替洛尔、磺胺甲恶唑、美托洛尔、四环素和诺氟沙星的去除率明显高于CAS法;Radjenovic等也比较了MBR和CAS法对PPCPs的降解效果,结果发现双氯芬酸、美托洛尔和氯原酸在MBR中的降解率分别为87.4%、58.7%和71.8%,而在CAS工艺中,双氯芬酸和氯原酸的降解率分别为50%和27%。与CAS法相比,MBR更适宜处理新兴污染物,不仅对新兴污染物具有较高的去除率,对痕量污染物的降解更充分,而且受进水水质的影响较小,处理后排水的安全性和稳定性更佳。但是,MBR的优势也不是完全的,其对双氯酚酸的去除率明显低于CAS法,对卡马西平的去除率则两者相当。

图1 膜生物反应器(MBR)与传统活性污泥(CAS)法对 PPCPs去除率的比较Fig.1 Comparison of average removal rates of PPCPs in MBR and conventional activated sludge (CAS) process

4.3 三级处理

PPCPs在污水处理厂二级处理过程中很难被完全去除,大部分PPCPs都需要经过三级处理工艺才能被有效去除,如膜过滤技术、活性炭吸附、高级氧化技术(AOPs)以及这些技术的组合技术等。

4.3.1 高级氧化技术

高级氧化技术如臭氧氧化、紫外线、光催化和芬顿反应等技术,通过产生氧化性很强的自由基来提升PPCPs的降解率。臭氧氧化技术可去除大多数靶向药物和靶向抗生素,这主要取决于PPCPs的化学结构,可能原因是由于臭氧与某些官能团的选择性反应和羟基自由基的非选择性反应。臭氧可直接氧化水中一些无机离子,有选择性地氧化具有双键的有机污染物。当臭氧达到饱和状态时,臭氧会与水分子反应生成羟基自由基,羟基自由基非选择性降解水中大部分PPCPs。已有研究表明,臭氧对于具有硫醚硫、氨基、酚基和苯环等基团的污染物去除率较高,如卡马西平、双氯芬酸、雌二醇和雌酮等,但对结构稳定不易破坏的PPCPs去除率较低。Li等采用臭氧氧化技术研究了污水处理厂污水中9种苯甲酸酯及其衍生物的去除效果,其去除率高达98%,基本被完全去除;Real等利用剂量为2.25 mg/L的臭氧,对5种药物的去除率可达到70%;Andreozzi等在pH=5.0、25℃条件下,臭氧浓度为0.48 mg/L时,20 min内进水中322 mg/L氯贝酸的去除率可达90%,而当pH=2.0时,反应速率大幅下降。应用臭氧氧化技术可通过升高pH值,保证臭氧的投加量和反应时间,也可联合其他的催化剂来提高污染物的去除效率,但臭氧装置造价较高,经济性较低。

一些研究表明,作为外部能量来源的紫外线(UV)也有助于去除大部分PPCPs,可采用单独UV或UV与其他工艺的组合等。Real等联合紫外线辐射(254 nm,30 min)和纳滤,对5种药物(阿莫西林、氢氯噻嗪、美托洛尔、萘普生和非那西丁)的去除率可达到80%;Yang等在室温下对比了UV/氯和UV/HO降解砂滤后卡马西平和咖啡因残存物的去除效果,当氯和HO的剂量为5 mg/L、反应时间为2~3 min时,结果发现UV/氯的去除效果是UV/HO的2~3倍,但产生的消毒副产物(如卤代酮、三氯硝基甲烷等)更需关注。生物工艺和紫外线系统相结合可显著改善污水处理厂污水中PPCPs的整体处理性能。Cesen等研究发现在UV/O/HO系统中使用5 g/L HO,120 min时环磷酰胺和异环磷酰胺的去除率分别为99%和94%,而将该技术与生物处理耦合,环磷酰胺和异环磷酰胺的去除率可进一步提高到99%。UV氧化法去除水中PPCPs具有氧化能力强、运行维护简单、费用低、不易产生有毒有害中间产物等优势,然而传统的汞灯激发紫外线已逐渐被淘汰,紫外发光二极管(UV-LED)技术符合日益增长的环保理念,将会是当前光化学方向的研究重点。紫外线与其他氧化技术的耦合技术,如UV-LED与TiO光催化技术用于水中PPCPs的处理,有助于对污水处理厂选择PPCPs深度去除方法提供基础数据。

4.3.2 膜过滤技术

膜过滤技术操作简单,对污染物有较高的物理截留能力,处理效果稳定且无毒副产物,但去除效果依赖于目标污染物的结构特征和膜的特性。超滤膜和微滤膜的孔径大于PPCPs分子,虽有研究证明能去除PPCPs,但去除性能相对较差。Li等研究发现超滤膜对污水处理厂污水中9种苯甲酸酯及其衍生物的去除率低于10%。纳滤膜和反渗透膜是文献中报道的对PPCPs最有效的去除方法。Rohricht等研究了两种不同类型的低压浸入式纳滤膜平板模块,压力分别为0.3 bar和0.7 bar,流速分别为2.2 L/(m·h)和1.0 L/(m·h),结果发现约60%的双氯芬酸和萘普生都能被这两种膜截留,而卡马西平仅被去除一小部分。借此推断,双氯芬酸和萘普生可能会被带负电的膜表面阻挡,而卡马西平则没有这种性质。Yangali-Quintanilla等对比了纳滤膜(NF90和NF200)和反渗透膜(BW30LE和ESPA2)对污染物的去除效果,结果发现纳滤膜对中性污染物的平均截留率为82%,对离子污染物的平均截留率为97%,反渗透膜的去除率在85%~99%之间,两种膜的去除效果不相上下。

纳滤膜对PPCPs的去除受到PPCPs的理化性质、水质条件和膜性质的多重影响,其中溶液pH值和原水天然有机物(NOM)特性对纳滤膜去除PPCPs的影响最为复杂,机理目前尚不明确。pH值可能会影响PPCPs的存在形态及离子化程度,NOM可通过增强膜表面的吸附能力、窄化膜孔和增大排斥力来提高PPCPs的去除率。尽管纳滤膜和反渗透膜工艺表现出高效的PPCPs去除效果,但高额的成本限制了其进一步的发展与应用,且截留在膜中的高浓度污染物还需要做进一步处理,无疑又增加了处理成本。

4.3.3 活性炭吸附技术

活性炭吸附技术对PPCPs的去除机理是对疏水性PPCPs产生吸附作用,该技术在实际中有着广泛的应用。 Hernandez-Leal等投加1.25 g/L粉末活性炭,接触时间5 min,可完全吸附进水中100~1 600 mg/L的16种PPCPs物质;Ek等开展了一项历时20个月的中试研究,污水以100 L/h流速依次通过装有3个颗粒活性炭的过滤器,结果发现PPCPs的去除率可达90%~98%;Grover等使用碘值为920/g、表观密度为0.5 g/mL的颗粒活性炭处理二级出水,结果发现激素类物质的去除率为43%~64%,而美贝维林和双氯芬酸的去除率高达84%~99%,相比之下,卡马西平和心得安的去除率相对较低,仅为17%~23%;Paredes等利用砂子和颗粒活性炭生物滤池处理二级排水中的PPCPs,两种介质的粒径均在1.0~2.3 mm之间,孔隙率为0.43左右,堆积密度分别为1 416 kg/m和480 kg/m,结果发现PPCPs的去除途径可分为三类:①同时在颗粒活性炭和砂子上进行高效吸附(如佳乐麝香、吐纳麝香、萨利麝香和三氯生)、②单独在沙子上进行高效吸附(如布洛芬、萘普生、氟西汀、红霉素、罗红霉素,磺胺甲恶唑、双酚A、雌酮、雌二醇)和③单独在颗粒活性炭上进行高效吸附(如卡马西平、地西泮和双氯芬酸)。

利用活性炭吸附技术去除PPCPs,由于没有副产物产生,形成新的有毒化合物的风险较小,因此在一定程度上优于臭氧氧化技术和膜过滤技术。颗粒状活性炭(GAC)和粉末状活性炭(PAC)凭借较快的吸附速率和较好的重复利用性,对PPCPs 均有明显的去除效果。与颗粒状活性炭相比,吸附后粉末状活性炭与生物固体很难分离开,活性炭再生困难,且活性炭如若跟随生物固体进入污泥处置阶段,可能会对农田利用产生不利的影响。颗粒状活性炭的优势在于可重复利用,但是也面临有堵塞及反冲洗的问题,且颗粒状活性炭与水流的接触时间也是影响活性炭吸附效率的主要因素,接触时间越短对污染物的去除效率越低。相应地,接触时间越长,可进入吸附位点的污染物数量就越多,污染物的去除效率越高。

5 结论与展望

近年来,水环境中的PPCPs被认为是威胁生态环境和人体健康的一个热点问题。传统的污水处理厂主要以去除有机物和营养物质为主,对PPCPs污染物的去除很有限,二级处理出水和剩余污泥中含有的残留PPCPs,最终可能被引入水生环境和食物链中,从而威胁人类健康和生态环境安全。目前对水体中PPCPs的去除机理及其对生物过程中的抑制尚不明确,由于不同国家和地区的污水处理厂不同处理流程的性能差异较大,因此在今后有必要对污水处理厂二级生物处理工艺对PPCPs的去除性能、稳定性和微生物群落结构的影响做进一步研究。目前一些先进技术,如膜过滤、活性炭吸附、高级氧化等技术已被广泛应用于污水处理厂污水中PPCPs的去除,但是污水处理厂不同处理单元流程的性能和成本因情况而异。为了避免产生二次污染,今后需开发多种技术组合工艺、生态技术以及无污染可再生的绿色技术,这将是污水处理厂污水中PPCPs去除的研究方向。