学生社会工作骨干培养体系的研究与实践

2021-03-10兰旻金雨浩安云龙

兰旻 金雨浩 安云龙

摘 要:学生社会工作骨干培养是学生全面素质培养的重要途径。结合清华大学本科生阶段学生社会工作骨干培养的经验,探讨以“学习—实践—思考”三个进阶环节为主体的学生社工骨干培养体系。以数据分析和调研访谈为研究手段,分析了当前社工骨干培养体系及培养现状,提出高校应持续不断地从校系两个层面系统、精细化设计,推动体系建设,强化资源整合互补,加强信息化建设,合力构建符合新时代青年需求的学生社工骨干培养体系。

关键词:社会工作;学生社工骨干培养;培养体系;又红又专

高校学生社会工作是指大学生在各类学生组织中所承担的自我教育、管理和服务性的活动[1]。参与这些社会工作的学生骨干(以下简称学生社工骨干)是大学生群体中的优秀分子和中坚力量。建立一套科学的学生社工骨干培养体系,保障社会工作队伍的“造血能力”,是保证思政工作可持续发展的重中之重,各高校都有各自的积极探索。北京大学开展以高级团校、研究生骨干培训班、学生骨干训练营为核心的学生骨干培养工作[2]。浙江大学探索构建了包含组织行为、能力提升、职业规划三个核心要素的学生骨干培养体系[3]。国际关系学院探索在实践育人总体框架下构建理论学习等八个维度的培养体系[4]。天津科技大学构建“创新学生骨干选拔机制”“学生骨干培训理论课程体系”,整合“学生骨干培训实践平台”、“三位一体”学生骨干培养体系[5]。整体来看,不同高校各有侧重,但都以校级层面的培训班或课程、培养平台为主。与兄弟院校相似,清华大学面向学生社工骨干的培养此前也以学校整体设计的行动为主,突出课内外结合、理论实践结合。

长期以来,清华大学秉承“又红又专”的育人传统,鼓励学生在学有余力之时,积极投入学生社会工作中。本文主要关注高校本科教育中开展的学生社工骨干培养体系的积极探索,对清华大学的典型培养体系进行系统梳理,并通过对其学生骨干队伍的调研,分析现有体系的优势与不足,结合校、系两级的工作特点和覆盖能力提出发展建议。

清华大学学生社工骨干培养体系构建

经过不断传承创新,清华大学初步形成了以“学习—实践—思考”三个进阶环节为主体的学生社工骨干培养体系[6],以引导学生树立坚定正确的理想信念为前提,通过课程化集中培训环节学习理论知识、工作方法,开展工作交流和深入研讨,提高分析问题与解决问题的能力;在具体的工作岗位上进行社会工作实践锻炼,增强实战能力;在学习和实践过程中,不断地积极思考、深入研究,将理论与实践有机地结合起来,用理论武装实践,用实践完善理論,建立起个人成长发展的内在“理论体系”和外在“实践方法”。

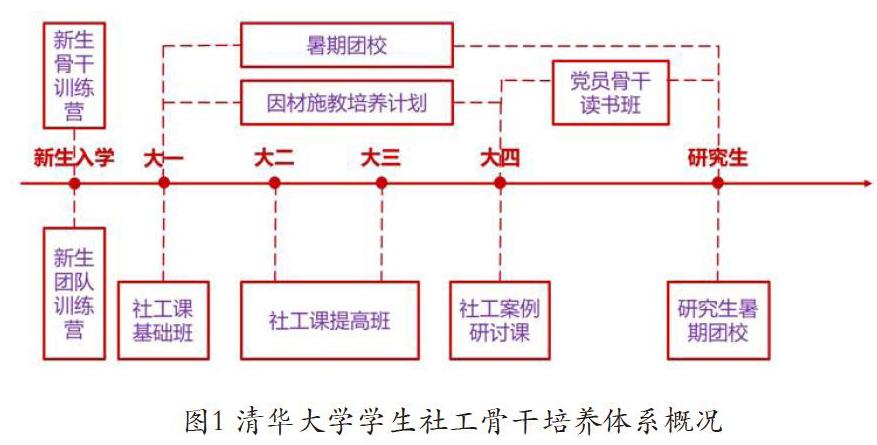

清华大学学生社工骨干培养体系如图1所示,主要可以分为系统课程与集中培训、社工组织岗位锻炼和领导力因材施教培养计划,其中,新生团队训练营、暑期团校、社会工作概论系列课程等均由校团委组织实施。

第一,系统课程与集中培训。一是以新生团队训练营为基础。校团委统一发布指导意见,以新生团支部为单位,在新生入学伊始开展“新生团队训练营”,面向全体新生进行集体破冰、团队融合、团课教育、分享交流等,帮助新生建立起集体、社工的初步概念。二是以社会工作概论系列课程为进阶。社会工作概论系列课程旨在全过程培养本科团学骨干,包括以新生团支书、班长为学员主体的基础班以及以校、系两级学生组织中高年级骨干为主体的提高班。课程主要通过小班授课、大课报告、技能工作坊、教师微沙龙、课程实践等环节开展教学。结合低年级班团骨干和中高年级社工组织骨干的不同岗位特点,针对性地设计教学内容,实现对不同群体骨干的精细化指导。三是以暑期团校为平台强化培训。作为每年举办的集中学习研讨式“社工课”,暑期团校每年覆盖学员近260人,针对院系岗位中以组织管理和沟通协调为主的学生骨干,进行领导力、管理学、理论水平和工作作风的培训,集中研讨当前学生较为关注的热点问题,以集中讲座和分组交流的方式,系统学习、凝聚共识,促进骨干交流,加强骨干队伍集体认同。截至2020年,清华大学暑期团校已成功举办35期。暑期团校集中高效、信息丰富,节奏明快、形式活泼,是社工骨干培养体系中的关键一环。

三个层次的系统课程和集中培训层层深入、环环相扣,按照学生骨干成长发展规律,既在内容层次上具有一定的独立性,又在核心培训理念上具有内在联系,为学生骨干工作能力的逐步提升搭建了进步的阶梯。

第二,学生社工组织岗位锻炼与领导力因材施教培养计划。社会工作是一个以行求知、最终达到知行统一的过程,需要学生通过具体社工岗位锻炼的实践最终提高认识、提升综合素质,掌握分析问题解决问题的能力。社工岗位锻炼是骨干培养的核心环节。调研统计数据显示:2018-2019学年秋季学期共有6,751名本科生参与社会工作,即全校约43%的本科生同时在学校、院系等不同层级的社会工作岗位上得到锻炼,具备在大学期间所有学生都从中有所体验和提升的容量。与此同时,校团委参与设立和指导了“思源”“思源骨干”等面向优秀学生社工骨干的专门的领导力通识培养计划,通过进一步匹配领导力报告、国情实践、行业导师等资源,实现对核心骨干的因材施教。

清华大学学生社工骨干培养体系存在问题与对策

通过对清华大学2018-2019学年社工骨干基础数据的统计分析以及对院系主要岗位学生骨干的访谈调研,我们发现现有的社工骨干培养工作在如下四个方面仍有待提升:

第一,学生参与社工热情有所下降,思想引领工作要求较高。在新时代背景下,学生选择更多,社会工作已不是大学生活的必修项。统计显示:近年来,全校本科生参与社工比例有一定降低,集体中主动担任班团工作的学生骨干有所减少,高年级社工骨干中愿意承担核心岗位的学生略有减少。同时,伴随着新时代大学思想观念日益呈现出多样化发展的趋势,面向社工骨干群体开展思想引领的工作水准要求进一步增加,应着重思考如何因势利导将思想引领与社工骨干需求密切联系,找准工作靶向,优化联结贯通。

第二,高年级社工骨干培养环节针对性不足。现有骨干培养工作主要面向低年级学生和班团骨干、面向全校一般性的成长需求,对院系高年级社工骨干覆盖和效果不足。院系学生社工骨干培训主要与院系社工传统与组织架构、社工具体技能相关,环节重在基础通识,对于高年级骨干而言缺乏针对性和进阶理论指导。应进一步结合高年级学生社工骨干的特点和需求,开展深入的实践锻炼,激发学生的自我提升意识,实现理论提升和价值引领。

第三,院系社工组织发展和活动开展需要更多专业支持与引导。不同院系社工组织发展存在一定不均衡性,其原因主要是部分院系社工组织在遇到发展瓶颈时缺乏经验或专业的支持指导。这需要根据学科特点和院系传统不断凝聚共识,为学生骨干提供包括思想引领、方向把握、资源提供等的更多指导。

第四,培养方式的新特点对社工延续性带来一定冲击和影响。近年来,清华大学大力推进综合改革,实行大类培养,但随之而来的流动性不可避免地给院系社工队伍延续性带来了挑战。为此,较多院系尝试开展院系领导力因材施教培养项目,以增加学生培养的贯通性、提升学生社工骨干领导力。目前,全校已有16个院系设立了相关项目,培养周期从1学期到4学期不等,开展最早、最成熟的院系已开展9期,成为新形势下学生社工骨干培养的有益探索。

清华大学学生社工骨干培养体系改进建议

综合来说,学生社工骨干培养在学校层面已经形成了较为完善体系。然而,面对教育发展的新要求,以及“00后”学生的个性化特点,以整体性为主的高校学生社工骨干培养体系在针对性、定制化上需要提高。基于对清华大学部分院系学生社工骨干培养经验的整理,本文提出以下建议:

第一,进一步完善校级学生社工骨干培养体系。当前,从本科新生入学到毕业已经形成了一套相对完善的进阶式社工骨干培养体系,但具体环节设计需要随着学生特点的变化,加强组织方式与培训内容的参与感、系统性和实践性。例如:与领导力相关的社会工作正式课程,需要对课程的体系化、专业化作专门的梳理重构,并在授课设计上更加注重学生的获得感和课程的思辨性;高年级学生培养覆盖面相对较小、实践性更强,需要加强重视和精细化设计,为学生的学习实践提供系统理论指导。因此,要深入调研分析每一个培养环节的优势和问题,回应现实困惑、增强教育实效,构建完善学生社工骨干培养“金字塔”体系,实现领导力提升和价值观塑造的最终目标。

第二,加强校系联动,促进资源整合,强化学校对院系学生社工骨干培养工作的指导和支持。面对自我意识愈发强烈的新时代青年,院系的细致指导是对校级体系非常有益的补充。加强校系联动,一方面,能够为院系提供更多的指导性资源和经费支持;另一方面,可依托校级平台将工作突出院系的优质资源给更多的院系分享借鉴。同时,鼓励院系开展与学科背景相关的学生社工骨干培养项目,设计校系相耦合的社工培养环节;学校也须强化对院系学生社工骨干培养的指导和支持,将成功经验迁移到院系,因地制宜地落实和开展工作。

第三,加强信息化建设,依托信息化手段提升学生社工骨干培养体系的水平。建议进一步完善学生社工骨干信息平台,建立全生命周期的信息记录和反馈体系,为每一位学生建立社工档案并加入到第二成绩单中,实现对学生社工骨干的成长记录和认证。同时,打通第一课堂和第二课堂,为学生社工骨干课内外的学业状态、培养进展提供贯通全面的指导。

第四,应对不断出现的挑战,因时因势地开展培养体系改革和完善。当前,学生的选择和追求日趋多元,学业及科研压力的增大,都使学生参与社工热度有所减退。应对不断出现的挑战,要转变定式思维,更系统、显性地提升社会工作育人成效,增加社会工作吸引力,让培养环节变得更加务实高效。破解社工队伍建设难题的关键还需要從学生社工骨干培养抓起,确保社会工作队伍永葆活力、实现社会工作育人的初衷。

参考文献:

[1][6]史宗恺.又红又专 全面发展—清华学生工作巡礼[M].北京:清华大学出版社, 2011: 263,286.

[2]刘卉,俞挺,卢宇飞.高校学生骨干精致化培养的探讨与实践[J].北京教育(德育),2011(Z1):52-54.

[3]费兰兰,沈黎勇,陈思潮.青年大学生骨干培养体系构建实证研究[J].中国青年研究,2015(8):93-96,87.

[4]董秀环,左健.实践育人下高校学生骨干的培养与锻炼[J].青年与社会,2019(13):53-54.

[5]王腾月,敖阳月,朱丽丽,等.“三位一体”学生骨干培养体系的构建研究[J].中国培训,2016(16):122.

(作者单位:清华大学团委)

[责任编辑:苑聪雯]