唐五代时期越州的“行事钞记”与南山律学

2021-03-10国威

国 威

(四川大学 中国俗文化研究所,四川 成都 610207)

一、引言

据此可知,当时将注释《行事钞》的“义章”统称为“记”,其本源则可追溯至道宣的讲义。不过,“记”作为一种注释文体,所指过于宽泛,故本文暂将这批作品称为“行事钞记”或“钞记”。钞记对南山律学的发展和传播具有十分重要的意义,甚至可以说,道宣之后的南山律学就是以钞记为文献载体而展开的[3]269。唐宋时期的律师大多通过撰写钞记来阐发自己的律学理论,据南宋佛教史家志磐的记载,当时钞记的影响与规模为“流传四百载,释义六十家”(1)(宋)志磐:《佛祖统纪》卷四十六,《大正藏》第49册,第420页b栏。相关研究可参考日本学者佐藤达玄的两篇文章:《行事钞六十家考》(一),《驹泽大学佛教学部研究纪要》第35号,1977年3月,第19-38页;《行事钞六十家考》(二),《驹泽大学佛教学部研究纪要》第36号,1978年3月,第32-54页。。宋僧怀显《律宗新学名句》著录了六十家的书名、卷帙及作者,日本唐招提寺僧人戒月的《行事钞诸家记标目》又增补至六十二家。不过,这一数字仍偏保守,据笔者爬梳、统计,目前可考的钞记至少应在七十种以上。这些钞记流传于南北各地,以江浙一带最为密集,说明南山律虽初创于北方,而中心早已南移,越州、湖州、苏州和杭州皆在盛唐、中唐之际便已成为弘传南山律学的重镇。其中,越州自汉魏以来一直是佛学渊薮,高僧辈出、诸宗竞秀[5],这种深厚的积淀为南山律学的扎根和生长提供了肥沃土壤,致有“会稽风土,律范渊府”之誉[2]394。仅就钞记来说,与越州密切相关者便至少有七部,而曾于此地讲律或传戒的南山律师更是不一而足。因此,在南山律学的发展和传播史上,越州是一个具有关键作用的中心与枢纽。

二、越州的南山律师与“行事钞记”

与越州相关的南山律师可分为两类,一是越州籍僧人,二是寓居于此者,无论哪一种,都对南山律学和越州地方文化做出了卓越贡献。

最早撰写钞记的越州籍僧人应为玄俨(675—742)。据《宋高僧传》,玄俨乃诸暨人,幼于道岸律师座下受具,随即至长安习南山律,亲近满意及融济等,“后还江左,偏行《四分》。因著《辅篇记》十卷、《羯磨述章》三篇,至今僧徒远近传写”[2]342。唐代志鸿在《四分律搜玄录》所录前代钞记中,亦有“越州法花寺俨律师,文云《辅篇》者是”的记载[6]833c。《律宗新学名句》和《行事钞诸家记标目》的著录则皆本于《宋高僧传》。《辅篇记》成书之后,大行于江南一带,且至宋初仍为时人所重。但大约在北宋中后期,可能已较为稀见,有两点可以佐证这一推测:一是义天(1055—1101)曾入宋广泛搜求诸宗章疏,其《新编诸宗教藏总录》卷二著录玄俨《辅篇记》,但仅余六卷[7]1173c,似乎已非全帙;二是除了法云(1088—1158)《翻译名义集》征引一条外,再未见此书之痕迹。其完全亡佚,很可能是在南宋时期。虽然已无法窥其全豹,所幸《四分律搜玄录》《四分律行事钞简正记》《翻译名义集》和《四分律删繁补阙行事钞详集记》等尚存引文数十条,据此可考其大端。陈荣富先生根据玄俨本传,认为其思想特点是把小乘戒律与般若空观融为一体[8]211。此说有一定道理,可惜在残存的《辅篇记》中找不到相关证据。从现存大部分引文来看,此书注重词语训释及文意疏通,如《四分律搜玄录》卷一:“言序者,标序题也。《辅篇》云:引《礼》云:东庠西序,虞学曰庠,夏学为序。郭璞注云:序别内外也。谓以此序,居外别知内,显行世事周足也。”[6]842c又如《翻译名义集》卷七:“怛钵那,此云麨……《辅篇》云:取干饭麨,三过磨筛作之,称为糒也。”[9]1174b再如《四分律行事钞简正记》卷八:

又云半月半月者,《辅篇记》云:一月之中,含其黑白半月,故重言之。问:何以克取黑白两半月说戒耶?答:白月十五日,已圆满故,表善法备足,作持成就;黑月是月尽之日,表诸恶法灭尽,即止持行成就。故佛世尊,制令半月半月为之,即显上依两行成就也律文中如此说,有意也。[10]184a

以“辅篇”为名,应该正是玄俨“辅解篇文”之用意的体现。不过,此书并未仅拘泥于文句注释,其对《行事钞》的写作体例、律学义理等深层次问题也有涉及,如《四分律搜玄录》卷二:“《辅篇》问:此标宗中戒法等四,与随相中四法何别?答:大同小异。此云直明此法,必能轨成出离之道,彼云即此体通出离之道。”[6]874b乃是回答《行事钞》在“标宗显德篇”中先出戒法、戒体、戒行、戒相四科,之后在“随戒释相篇”中再次论及二者是何关系的问题。玄俨对这个问题的解答可能得到了律学界的普遍认可,因为除了此条征引外,成书于辽代的《四分律删繁补阙行事钞详集记》也曾加以引述:

《辅篇》问云:此标宗中戒法等四,与下随相四法何别?答:总别有异。此标宗中总标此四种为出道本依,因此戒得成宗之极果,令诸后进知自身心怀佩圣法,下为六道福田,上则三乘因种。顺戒则三宝住持,办比丘事,违戒则覆灭正法,翻种苦业。由此策发,故令寄心有在。下随相中,将彼四法,一一广显,别明持犯,故非重滥。[11]21

二书的征引方式略有区别,《搜玄录》为概括大意,《详集记》则是直接迻录。相较之下,后者逻辑更为清晰,意义更加明确,这也直观体现了《辅篇记》的行文风格及阐释特征。值得一提的是,玄俨虽然转益多师,但道岸临终前“将申顾命,精择门人,僧行超、玄俨者,是称上足也”[2]337,说明其所承祧者,仍然是“文纲—道岸”一系。

玄俨在越州法华寺开坛讲律三十余年,法侣大集,史载“若夫秦衡上士,燕代高僧,数若稻麻,算同竹苇,伏膺请益,蹑屩担簦”[2]343,但得其法者仍然是两位越州籍僧人,一为大义(691—779),《宋高僧传》卷十五《唐越州称心寺大义传》载:

释大义,字元贞,俗姓徐氏,会稽萧山人也……开元初,从吴郡圆律师受具。复依本州开元寺深律师,学《四分律指训》。义因游长安,深公已亡,乃抠衣法华寺玄俨律师,其俊迈出伦。俨云:“于今传法,非子而谁?”[2]362

二为神邕(710—788),《宋高僧传》卷十七《唐越州焦山大历寺神邕传》:

释神邕,字道恭,姓蔡氏,东晋太尉谟——即度江祖——十五代孙也。因官居于暨阳,邕生于是邑……依法华寺玄俨师,通《四分律钞》。俨识其志气,谓人曰:“此子数年后,卒为学者之司南矣。尔其勉之!”俨新出《辅篇律记》,邕抉其膏腴,穷彼衢术,一宗学者少能与其联镳方轨焉。[2]421

二人皆得玄俨的印可,并长期在越州弘化,为南山律学在这一地区的稳固及拓展做出了重要贡献。

虽然文纲一系的僧人积数代之功凿空垦辟,但在越州律学史上影响最大的却是来自其他宗脉的昙一(692—771)。昙一为越州人,具戒于丹阳玄昶,学通《行事钞》于当阳昙胜,后游长安,依大亮习相部律,并兼《唯识》《俱舍》等。撰《发正记》十卷,此书虽为《行事钞》的注释,但却与其他钞记有明显区别,即并不完全服膺道宣的观点,而是间有批判,如其对《行事钞》“初言大界者,谓僧所常行‘法食二同’之界也”一句的意见:

《发正记》破钞文:不合标法食二同为僧常所行,南山全未知僧常所行是人法二同之界,若知,何以不举人法二同耶?

宝云:此虚设也,但观前《注羯磨》等文,其理自晓,不劳别破也。[10]129a

根据居处、作法处和饮食处不同的设置搭配,佛教大界可分为人法二同、法食二同和法同食别三种,其中最普遍的应为人法二同,但《行事钞》却谓僧所常行者乃“法食二同”之界,故昙一批评道宣在此犯了常识性错误。实际上,道宣在其另一部著作中也曾论及此点:“大界分三:谓人法二同,法食二同,法同食别。”[12]102a与昙一及当时普遍流行的观点完全一致。据此,后世律师皆回护祖师,如引文中的法宝玄畅(797—875)认为此乃道宣故意设立的错误观点,是用以批判的标靶;允堪(1005—1061)则将“僧所常行”与“法食二同”并列,意即“僧所常行”指代的就是“人法二同”。较之这些强行辩解,元照(1048—1116)认为此处乃传写致误,似乎更为合理[13]203b。不论如何,《行事钞》的此处表述在立论或文字上必然存在问题,昙一的质疑也合乎情理。此种现象在现存佚文中也非孤例,如针对道宣“无作戒体”的解释,昙一亦提出了批评:

《发正记》破钞云:但释无作义,全未见释名者。

不然也,钞文释向义下,即显其名也,如前。又云动转是作义,即此动转之时,名之为作,便是释名也。又无作中,四心三性,始未(末?)恒有,是释无作义,不藉缘辨,即无作名。不细看文,粗心妄破。[10]239c

由于仅存片断,无法从整体上判断昙一的意图,但应是诟病道宣仅通过譬喻、列举特征等方式侧面铺陈,而没有直接解释“作戒”“无作戒”的内涵。景霄则以本质与特征之间互为阐释的关系来进行辩护,认为昙一没有细体钞文的微言大义。《发正记》之所以不惮于批评《行事钞》,应根源于昙一兼学相部与南山的经历,且前者对其影响较大,导致此书羼入了很多相部宗的观点:

一依励律师疏及唐初终南宣律师《四分律钞》三卷,详略同异,自著《发正义记》十卷。明两宗之踳驳,发五部之钤键。后学开悟,夜行得烛,前疑泮释,阳和解冰,佛日昭晣而再中,法栋峥嵘以高峙。《发正记》中斥破南山持犯中可见也。[2]353

可见书中确有不少攻驳南山律的内容。前文提到的玄俨虽也曾就学于相部宗的崇福满意律师(2)虽然《宋高僧传》卷十四《唐越州法华山寺玄俨传》谓满意乃“南山上足”,但同卷《唐京兆崇福寺满意传》明确记载其为法砺(569—635)弟子。实际上,彼时律学尚无明显的门户之见,法砺便十分推崇道宣的《行事钞》,故满意可能曾分别就学于二师,不过其后来所弘者主要为法砺的学说。,但涉入远不如昙一之深。事实上,《唐京兆崇福寺满意传》甚至径将昙一视为满意的法裔:“乃传付观音寺大亮律师,亮方授越州昙一。”[2]341其所居越州开元寺(后改名大善寺)日后也成为相部律的重镇,如《宋高僧传》卷十六所载允文(805—882)及卷二十七的昙休皆曾于此寺弘宣相部,不知是否受到了昙一的感召。因此,虽然昙一总体上倾向于南山律,平生讲《删补钞》(即《行事钞》)二十余遍,但并不迷信道宣一人的主张,而是兼采二家之长(3)《宋高僧传》卷十四《唐扬州龙兴寺法慎传》谓法慎“依太原寺东塔,体解律文”,且其上首弟子中即有会稽昙一,故昙一似乎亦承东塔律学。然而,此应为传文之误,法慎实为相部宗律师,见王振国:《〈法慎传〉之误及其严重影响》,《石窟寺研究》第三辑,北京:文物出版社2012年版,第250-251页。。在古今数十部钞记当中,《发正记》的思想倾向及批判立场,都是绝无仅有的。

昙一虽长期阐法于越州,但影响却遍及江淮,如苏州辩秀(714—780)、吴郡神皓(717—791)、润州朗然(724—777)等皆出其门,长驻越州的弟子则有清江。不少他宗贤彦亦随昙一求学,如天台宗的湛然(711—782)、华严宗的澄观(738—839)等,可见其在南方律学乃至中国佛学史上的地位。无怪乎赞宁将其与文纲、道岸等宗师相提并论:“文纲、道岸,自北徂南,《发正》《辅篇》,从微至著,道流吴会,实赖伊人。”[2]407文纲一系的律师开辟了南山律通往江表地区的道路,而将其发扬光大者则应首推昙一。

昙一之后,另一位留下钞记作品的会稽僧人为灵澈(746—816)。灵澈以诗闻名,与皎然(730—799)往还密切,刘禹锡(772—842)《唐释灵澈上人文集序》及《宋高僧传》卷十五《唐会稽云门寺灵澈传》即大谈其诗文成就。实际上,灵澈亦是一位南山律师,据《宋高僧传》卷十七,其师承于神邕(709—788)[2]423,而神邕学律于玄俨,故亦属文纲一脉。撰有《行事钞引源记》二十一卷,皎然在向包佶(727?—792)举荐灵澈的书信中提及:“然上人秉心立节,不可多得,其道行空惠,无惭安、远,尝著《律宗引源》二十一卷,为缁流所归。”[14]860上但这部作品的影响似乎有限,因在律学界没有任何反响,后世亦从未见征引。直到两宋之际,元照的弟子则安才稍有提及,其《行事钞资持记序解并五例讲义》谓:“五十余家,自大慈至文博,凡五十九家,据皎然荐灵澈书曰‘有《律钞引源记》二十一卷’,诸家图疏遗之,则六十家矣。”[15]298c此书当时应已亡佚,故影响更大的《律宗新学名句》失收,此书遂未能厕身行事钞记“六十家”之列,《行事钞诸家记标目》亦只将其作为“六十家”之外的补充[16]303b。

越州南山律学的兴盛不仅体现在涌现出声名煊赫的杰出律师,更体现在诸家学说的兼容并立。开元寺虽长期以昙一为宗主,但亦不排斥其他律学系统,丹甫就是其中最为活跃的一支。《宋高僧传》卷十六《唐越州开元寺丹甫传》载:

释丹甫者,不知何许人也。性多警达,言必刚直,讲授唯勤,执持雅正。会稽风土,律范渊府也。甫之唱导,从之者若玄金之就磁石焉。本习业于亘文律师法集,文即省躬之游夏也,甫即躬之嗣孙。《顺正》命章,斡通秘赜。越自昙一、玄俨之后,罕能追蹑,甫之声尘迈于前烈。然尔时允文匠手,相部风行,甫介于大律之间,行事之时,草从风偃焉。咸通末出门生智章等传讲,今亦法嗣存焉。或闻著《手记》,寻且未获,吁,惜哉![2]394

传文梳理了丹甫的律学传承,但仅溯及省躬(766—857),而据《宋高僧传》卷十五《唐扬州慧照寺省躬传》,其为苏州开元寺道恒律师的弟子[2]370。道恒(4)《律宗琼鉴章》原文“道恒”误作“道垣”。的师承不明,凝然谓其乃道宣高足周律师的弟子[17]34下,不知何据。如此,丹甫的律学谱系当为“道宣—周律师—道恒—省躬—亘文—丹甫”,与前述玄俨、昙一等人的传承有异。这一系亦有撰写钞记的传统,道恒即有行事钞记十卷,省躬则有《顺正记》十卷。承此遗风,丹甫也有钞记作品,但《律宗新学名句》及《行事钞诸家记标目》皆失载其名,赞宁则录为《手记》,可惜他仅闻其名而未见其书,后世其他文献亦未见征引乃至提及,故无从稽考。丹甫在越州的影响很大,甚至隐然有超过昙一、玄俨之势,宗脉存续也较为长久,至北宋初期仍有法嗣传承。

有唐一代,“文纲—道岸—玄俨”、昙一及“周律师—道恒—省躬—亘文—丹甫”三支构成了越州南山律学的主体。迨及唐末,中原兵燹四起,很多僧人避地江南,从而为越州律学注入了新的有生力量,其中影响最大的即为元表。其人传见《宋高僧传》卷十六:

又元表者,贞谅之士也,言多峭直,好品藻人事,而高义解,从习毗尼,兼勤外学,书史方术,无不该览。早预京师西明寺法宝大师讲肆,迨广明中,神都版荡,遂出江表,居越州大善寺,讲《南山律钞》。诸郡学人,无不趋集。表义理纵横,善其谈说,每挥麈柄,听者忘疲,号鉴水阇黎。著《义记》五卷,亦号《鉴水》。出门人清福,冠其首焉。[2]398

传文未载其籍贯,但他应非越州人,而是为了躲避战乱流寓至此。元表内外兼通,律学精微,且善于讲说,因所驻大善寺位于鉴湖之滨,故号“鉴水阇黎”,所撰《行事钞义记》亦称《鉴水记》。实际上,景霄《四分律行事钞简正记》皆称其为“镜水大德”。这是因为鉴湖本名“镜湖”,入宋后方因避讳而改。元表虽以擅于讲说而名动一时,但其钞记似流传不广,目前仅见《简正记》有征引,所幸留存较多,有一百余条,一般以“镜水大德云”或“大德云”出之。从这些引文来看,《鉴水记》的特点是对前代钞记多有指摘,例如:

《玄》云:若约法下,竖则三,横则八。就缘约相,一百八十四,并名为法。人、界、事倒(例?)然。如是事条,则是后有及七非,并一一牒羯磨而解,皆按律文,故云准式已上记文。

镜水大德不许此解。谓本来立篇,意却向律文,上说全不相当。今云后有事条者,南山既删剪古人浮滥之言,克定律文真净刚骨,先列十缘,次明四现前,并曲解羯磨,后作三法科。简记已后,或有所被事条起来,但按此一篇钞文,以为大途,准绳法式,须怙抄文释义,不开他律文之事。举例由如受戒篇总意云“至机依准”相似,可以思之。[10]111a

此是针对《行事钞·通辨羯磨篇第五》中“后有事条,案文准式”一句而发。《搜玄录》认为“案文准式”指依照律文进行羯磨,而元表则指出祖师已对诸律有所取舍,故应准钞文行事,而非律文,并举《行事钞·受戒缘集篇第八》“至机依准”为证,此句所“依准”者亦为钞文。又如:

于此池侧有瞻浮树,此树高一百由旬,生果如八石瓮大,其味甘美。此树影透入月中,今时看月之中有树,即此树影也,若时俗呼为桂树等,盖是凡俗浅近之谈耳。今此南洲因树立号,故云南瞻部浮等。有抄记中解云:梵语剡浮,此翻为树。大德破云:且剡浮树,西天有,此方无。节五种,不香。译中当其无,故不翻。此土本无,不可正译,又阙相似之者,不可义翻。若将树以翻剡浮者,非之甚也。[10]127a

前人将“剡浮”译为“树”,元表则指出“剡浮”是树的一种,而非树的通称,因中土没有此树,故以音译。元表早年求学于关中地区,其南山律学承袭自法宝玄畅,且《鉴水记》中对破的多为南方律师的钞记,故他可能一定程度上代表了流行于长安附近的南山律学传统。本传中载元表的上首弟子为清福,《传律图源解集》著录其作品有《录祖图》[18]74,但其他信息不详。景霄亦可确定为元表的法裔,《宋高僧传》卷十六《后唐杭州真身宝塔寺景霄传》:

释景霄,俗姓徐氏,丹丘人也。初之听涉在表公门,后慕守言阇黎义集,敷演于丹丘……著记二十卷,号《简正》,言以思择力故,去邪说而简取正义也。武肃王钱氏召于临安故乡,宰任竹林寺。未几,命赴北塔寺临坛,天成二年也。次命住南真身宝塔寺,终焉。迁葬于大慈山坞,以本受师号,塔曰清凉是欤。[2]400

其著《简正记》的意图是“去邪说而简取正义”,也继承了元表破斥前人的风格。景霄后受到吴越王钱镠的崇信,弘化于杭州,遂将元表所带来的北方律学传播开来。

大约与景霄同时,越州还有一位律师撰写过钞记作品,《律宗新学名句》著录为“越州崇义律师《述钞音训》”[19]700a,《行事钞诸家记标目》则载:“《述钞音训》如上,右一部后唐越州崇义律师述。”[16]304c日僧最澄(767—822)所撰《传教大师将来越州录》中也著录了一部类似的作品“《四分律钞音训》一卷十五”[20]1059b,但时间上要早一个多世纪,故除非为后人增补,否则不太可能是同一部作品。关于崇义律师及其钞记,目前已找不到其他信息,但从书名来看,可能与赞宁《音义指归》相似,是对《行事钞》中疑难词语的训释,而不是逐句注解。另外,《传教大师将来越州录》著录的律学作品非止《四分律钞音训》,还有一部“《四分律钞数义》一卷二十纸”,可能也是流行于越州地区阐释《行事钞》的著作[20]1059b,惜已无考。

入宋以后,越州的南山律学已不复往日之盛,但承前代余绪,仍有钞记作品问世。《律宗新学名句》载:“越州普齐律师《集解记》十二卷。”[19]700a《行事钞诸家记标目》提供的信息大体相同,但作者名字略有出入:“《行事钞集解记》十二卷,右一部宋越州普济律师述。”[16]305a其人事迹不详,但《传律图源解集》的律宗世系将“普济律师《集解记》”列于法荣律师之下,与处云、赞宁等并列[18]75。这一师承虽无法确证,但据此推测其生活时代为五代北宋之交,应该是没有问题的。

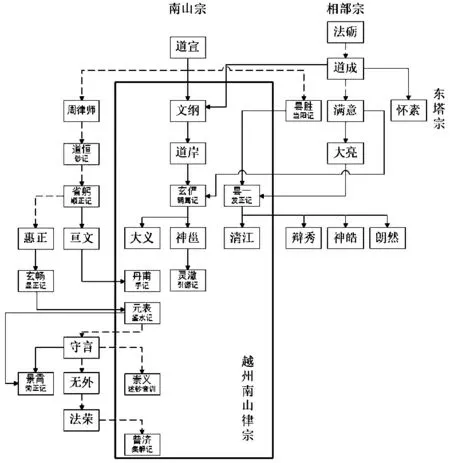

根据史籍提供的线索,将越州南山律学的师资谱系及学术源流绘图如下。《宋高僧传》所载授受关系较为可信,故以实线箭头表示,《律宗琼鉴章》《传律图源解集》中的补充出现较晚,且多数没有其他佐证,故以虚线箭头连接,凸起的圆弧处则表示不相交。

从图中可以清晰地看到,越州本土的文纲及昙一两支南山律学,融摄相部的程度相当高,甚至与东塔宗亦有渊源,这是其宗风上的显著特点。中唐以后,二支渐趋衰落,被流寓至此的周律师一系取代。这一发展趋势及其可能的影响因素,将在下文作进一步论述。

三、越州南山律学的特点与趋势

既然南山律学于唐五代时期在越州得到了充分发展,那它是否形成了地域性特征呢?从钞记来看, 《辅篇记》《发正记》《鉴水记》以及《简正记》都体现了作者一定的个人风格,但似乎并没有形成鲜明统一的地域性特征。但换一个角度思考,就会发现越州南山律学的地域性特征正是不被“地域”所限,而是呈现出强烈的开放性和交融性。

这一特征首先体现在越州僧人与各地佛教及诸宗派的频繁交流。前文已经谈及,文纲、道岸、玄俨、神邕、昙一等人皆曾长期留居长安,他们虽奉南山为正宗,但并不排斥甚至主动学习、吸纳其他律学流派的观点,同时还与禅僧、教僧及文人儒士等密切往还,这必然会深刻影响他们的思想倾向及对不同学说的态度。重返越州传法的僧人也将这种学风带回,如昙一座下便涌现出华严宗的澄观和天台宗的湛然两位教中巨匠,《宋高僧传》卷五《唐代州五台山清凉寺澄观传》:“乾元中,依润州栖霞寺醴律师,学相部律。本州依昙一,隶南山律。”[2]105同书卷六《唐台州国清寺湛然传》:“天宝初年,解逢掖而登僧籍。遂往越州昙一律师法集,广寻持犯开制之律范焉。”[2]117又如神邕:

性非扃促,又从左溪玄朗师习天台止观禅门、《法华玄疏》《梵网经》等,四教三观等义,秘揵载启,观性知空,爰至五夏,果精敷演,吴会间学者从之……后乃游问长安,居安国寺,公卿藉其风宇,追慕者结辙而至。方欲大阐禅律,倏遇禄山兵乱,东归江湖……上首弟子智昂、灵澈、进明、慧照等咸露锋颕,禅律互传。[2]421

可知其先就玄俨学南山律,后习天台,所谓“大阐禅律”即指此二者。即便当时宗风大盛的禅宗,也有僧人专程至越州学习戒律,如法眼文益(885—958):“释文益,姓鲁氏,余杭人也。年甫七龄,挺然出俗,削染于新定智通院,依全伟禅伯。弱年,得形俱无作法于越州开元寺。”[2]313类似的记载仅在《宋高僧传》中便不下数十处,无须烦引。总之,越州律僧在求学及传法的过程中,皆转益多师、有教无类,不仅丰富、完善了本宗的理论体系,对其他宗派的思想也产生了一定促进作用。

这种开放和交融的学风在钞记作品中势必也会有较为鲜明的体现,但可惜的是,越州僧人所撰钞记皆已亡佚,仅遗留了一些残章断简,无法从整体上进行考察。不过,残存的佚文还是透露了一些蛛丝马迹。例如,前引《发正记》便多处批判道宣,文中虽未表明其所持立场,但应是相部宗。又如,《鉴水记》解释僧团遇到紧急情况,应如何简省说戒内容时,谓:

云第至类者,一略取八篇题首者,标其从急向缓,十五日略也。二略却随篇种类者,标其从缓向急,七略一直也。

镜水大德云:若准新章、旧疏,局前略取,即十五略为余缘,不通八难;后略却即土(七?)略一直,为八难,不通余缘。今南山不然,如此二种,俱通缘难,故《羯磨含注疏》云:八难余缘,《五分》《僧祇》,并皆略说,但随缘难,有移兼缓,广略说之已上疏文。若言前略约缘,后略约难,即恐逗机不定。思之。[10]190b

所谓“新章”“旧疏”,指的分别为东塔宗和相部宗。元表此处虽然仍以南山为准,但至少说明他对其他律学流派也是非常熟悉的。可以想见,元表在其钞记中应该不止一处与二宗进行比较。此外,《辅篇记》《发正记》和《鉴水记》都引据了不少儒家经典,虽然所引多为训诂性的内容,如前揭《辅篇记》引《礼》释“序”字等,不能就此断言玄俨等人受到了儒家思想的影响,但从中可以看到他们主动接近乃至吸纳儒家文化的倾向。

形成这种特点的原因广泛而复杂,但在其中发挥重要作用的因素可能有以下几点:

首先,南山律学是在调和诸律、博采众家的基础上创立,故早期未被“入主出奴”的宗派观念束缚,对律学乃至整个佛教界都是开放的。道宣在撰写及修改《行事钞》的过程中,积极参访长安附近的讲肆,并游历河东河北,广泛吸收各家戒律学说。如《详集记》卷一在解释《行事钞》序末“作者非无,标名显别”八字的来历时载:

问:今此八字,题下名上,为是钞主自题,为是余师摽拣?

答:次下撰人,钞主自题,今此八字,余师所置。所以知者,准西明寺慈律师云:南山制钞,本不题名,意欲遣除能作相故尔。后钞主行至相州,因谒相部疏主,议及律藏之事,疏主乃曰:“近者收得《律钞》三卷,甚被时机,然不知是谁之所作。”钞主览之,云:“是余作。”疏主惊异,尤加敬仰,寻即命笔,请题名讳。仍于随卷题下名上,疏主亲自各题八字。由此准知,余师所立。[11]3

此处文本的改动虽然未涉及律学义理,但可以想见,道宣与相部宗师法砺必然在律学上也有过深入的交流切磋。这一学风被道宣的弟子辈所继承,而在越州籍的文纲身上体现得尤为明显。前文已经提到,文纲所承者虽为南山一系,但又曾受学于道成,而道成门下不仅出相部宗的满意,还有东塔宗的开创者怀素(624—697)。二人与文纲往还密切,称之为“法侣”[2]333。在此种环境下,文纲的律学必然会受到一定影响。将南山宗传至越州的道岸以及在越州撰写《辅篇记》的玄俨,亦与相部宗乃至禅、教等频繁往来。因此,越州南山律学的源与流,都是在一种开放包容的环境下酝酿发展的。

其次,越州本地佛教的学风也呈现出交流融合的总体面貌。唐五代时期,越州佛教十分发达,僧尼众多,寺院林立,几乎各个宗派都在此流衍和发展。因此,诸宗的碰撞与融合势所难免。姚培锋先生通过对隋唐越州高僧的梳理,指出当时的学僧往往师承多人[21]162,即是具体表现之一。越州的南山僧人也多兼学诸宗,如道岸不仅“坚修律仪”,而且“深入禅慧”[2]336;昙一在学习毗尼藏的同时,还钻研《唯识》《俱舍》等论[2]352。因此,越州的南山律学不仅吸引了本宗学人云集影从,很多禅僧教衲亦负笈而至。前文提到的法眼文益便是禅僧的代表,而教僧著名者如专修净土的少康(?—805):“年十五,诵通《法华》《楞严》等五部,寻往会稽嘉祥,学究律部。”[4]264b又如天台宗的螺溪义寂(919—987):“幼启二亲,坚求去俗,旋入开元伽蓝。师授《法华经》,朞月而彻,寺之耆老称叹希有。受具已,往会稽学南山钞。”[2]162总之,越州开放的佛学氛围与南山律宗兼收并蓄的宗风可谓相得益彰,它们共同推动了南山律学在本地的拓展与繁荣。

第三,越州律僧个人的出身及思想背景。“人能弘道,非道弘人”,僧众的素质和眼界会深刻影响佛教发展的方向与格局。越州的南山僧人大多出身于南渡的衣冠士族,具有深厚的家学尤其是儒学背景。例如,文纲祖上皆仕于陈、隋,形成了“光复儒业,旁通释教”的家族传统[2]331。又如,昙一的曾祖为隋太常卿,后世虽不再出仕,但家学未断,昙一十五岁即习《诗》《礼》,舍俗后仍学《周易》及《史记》[2]352。道岸、玄俨、神邕等亦皆类此。从出身士族的比例来看,越州律僧可谓冠绝当时。正是凭借这一背景,他们不仅能够超越宗派的藩篱,而且很自然地将儒家典籍纳入讲《钞》释《钞》的传统,从而大大增强了南山律对官僚士人的吸引力。

在以上因素的共同作用下,越州的南山律学呈现出强烈的开放性和交融性,即便放在越州佛教总体开放的大背景下,这一特征也相当突出。当然,安史之乱、武宗灭佛及李唐覆灭等历史事件也在客观上产生了“为渊驱鱼”的效果。此外,越州律学在交流过程中不仅有引进和吸收,而且具备了较强的输出能力,其辐射范围几乎涵盖整个江南地区,“会稽风土,律范渊府”的赞誉可谓实至名归。

越州南山律学的走势盛于唐五代而转衰于宋,这当然与南山宗自身的整体削弱有关,但更关键的应是杭、越两州的地位升降及佛教势力的消长。杭州的实质性开发始于隋唐,故唐代前期,越州的地位和影响力在杭州之上,直到中唐以后才被杭州所超越[22]1-5;[23]117-118,吴越国时期虽有所恢复,但仍难以与杭州抗衡。人口的变化是这一过程的直观体现:天宝年间(742—756),杭州人口仍远远落后于越州[24]63;安史之乱后,杭州不仅实现了反超,甚至达到了两倍有余[25]128。与这一趋势相应,杭州在初唐时期很少见到南山律学的踪迹,但大约在玄宗年间,突然呈现井喷之势,涌现出很多律僧和钞记作品,一跃成为律学中心,并一直保持到宋元时期。越州的律宗僧人自中唐以后便很少再有道岸、玄俨、昙一那样具有广泛影响力的人物,虽然赞宁称丹甫“声尘迈于前烈”,但似乎仅局限于本地。况且,这些僧人中的大部分已非越州本籍,而是流寓至此,这表明本地的僧才资源远不如昔。至于钞记作品,五代以后仅有普济律师的《集解记》与越州有关,但至此便成绝唱,越州再也未能在南山宗的历史舞台上扮演重要角色。

四、结语

总之,越州的南山律学于唐五代时期繁盛一时,不仅涌现出诸多著名的毗尼宗师及钞记作品,而且强化了南山宗本就开放兼容的学风,对江南地区的律学乃至整个佛教思想都产生了一定推动作用。