丝路纸道:穿越手工纸的“进化”之路

2021-03-09雷虎

雷虎

湖南耒阳,“纸圣”蔡伦的故乡,因而耒阳可以说是人类文明“纸”旅的起点。耒阳人记住了蔡伦发明造纸术的丰功伟绩,在这儿修起了蔡伦祠,建起了耒阳手工纸博物馆。

耒阳手工纸博物馆大堂内有一幅造纸术传播路线图,上面记录了造纸术的传播路线。在这张路线图上,手工纸像一位不知疲倦的旅行者,它用两千年的时间,终于让“纸迹”遍布了全世界。而本次走访的“丝路纸道”上的几个纸点,只不过是造纸术传播路线上的只星半点。

滩头年画一门热辣阳刚的湖湘方言

当纸道寻访路线经过滩头时,我们要寻访的是湖南竹纸。竹纸是一种用竹浆制作的手工纸。曾经广泛地用在生活的方方面面,当机械纸广泛应用后,祭祀和制作年画成为了竹纸的主要应用。当得知考察湖南竹纸的重要应用滩头年画时,我心中莫名地惊喜,不知滩头年画可安好?

隐身闹市的邮差雕版师

滩头古镇没有古意只有凉气,滩头年画雕版艺人刘国利的工作室就在熙熙攘攘的镇中心。

刘国利的本职工作是邮递员。平时他的工作是给街坊邻居们派送报刊杂志,雕年画画版只是家传的兼职。今天是周末,邮局不上班,于是他就来到自己的工作室中做家传的私活。一手握刻刀,一手抡木锤,不紧不慢地在木板上雕刻。

众人在感叹年画传承无系统,刘国利却不这么认为:“其实,历史上并没有专业的滩头年画艺人,因为年画是需求季节性很强的物件,并不能常年生产。因而滩头年画艺人都是兼职的,他们很多都是农民,农忙时种田,农闲时才制作年画贴补家用。”

刘国利是在父亲刘广南手上学了这门手艺,而父亲则是14岁时在镇里一位叫高富昌的师傅手上学的艺。制作年画虽然不是件高精尖的科技,却是一门专业性很强的手艺,需要不同的作坊来分工协作。

比如,年画制作分为画稿、制版、印刷三个阶段。当刘国利的父亲年轻时,刘家专门负责制雕版,而他家雕版的画稿则来自村里的农民画家。刘家雕好的版会有专门的印刷年画的作坊来购买。印刷作坊印刷完年画后,又有专门的年画贩子收购后到贵州变卖。

专业的人做专业的事情,一方面术业专攻使生产年画的质量上升,另一方面可以批量化生产有效降低生产成本。因而,滩头古镇成为了远近闻名的年畫之乡。

“但现在不是这样了,现在做的人少了,整个滩头古镇就两三家做年画的了,为了让年画手艺更好的传承下去,政府希望每个手艺人都能胜任年画的全套工艺,所以我们刘家,现在除了雕版之外,也开始印刷年画了!”刘国利指着像晾衣服一般悬挂在竹架上的年画说。

墙壁上挂的年画和别处的年画造型差不多。只不过这些秦琼尉迟恭,苗王苗将完全不似我想象中一般高、威、猛,每一个都呆、憨、萌。据说这些门神历来都很少在本地销售,都销往贵州的少数民族地区。少数民族地区的牛鬼蛇神居然能被这样卡通的门神给镇住,它们得有一颗多么柔软的心!

从地窖回归的门神

高腊梅是滩头古镇名人。随便问镇上任何一人,他们都能指出她留下的工作室详细地址。拐进小巷,当看到满巷的大门上都是秦琼后,我们就知道年画工作室不远了。因为滩头镇的居民早就没有贴年画的传统了。现在满巷尽是尉迟恭们秀肌肉,太反常了——果然,高腊梅儿子钟健桐说这些年画,都是他免费送的。免费送街坊们还不高兴贴,他就花钱请人糊上去了。嗯,糊出一个中国年。

“我们钟家,自我爷爷开始,就开始专攻年画印刷了,爷爷往上有多少代人,我也说不清了。就像滩头年画有多少年历史一样,也没有确切的考证。反正一直有需要,就一直有人做。钟健桐先从放雕版的木架上取下一块雕版,在案板上固定后。又取出一张竹纸在案板边上的夹板上夹紧。

“这块雕版,在“文革”时被父亲放在乡下亲戚家的地窖中,所以得以保存下来。保存下来的现存有35种,但是整个滩头年画原有雕版却有几百种之多!近年湖南邵阳县非遗中心尝试着恢复,但做了大量的努力也只恢复了6种!”钟健桐一边固定雕版,一边讲这块雕版的坎坷身世。

雕版固定好后,他又取出一叠灰白的纸放在案板边上夹紧。这纸便是印刷滩头年画用的矾纸。所谓矾纸,就是当地产的手工竹纸,刷一层明矾后制成的特种纸。

“竹纸对颜料吸附多一些,年画颜料更艳,加明矾后颜料反差大,既有湖湘文化的辣味,阳刚之气又切合贵州少数民族地区的审美品味,因而滩头年画,虽然产自滩头,却销在贵州。其它地方的门神,要么是神荼、郁垒,要么是秦琼、尉迟恭,滩头年画有这些题材,但是更多的却是苗王、苗将,苗帅、苗族英雄。因为神荼、郁垒,秦琼、尉迟恭这都是汉族的文化,而滩头年画多销往贵州,这些汉族门神就水土不服了,于是入乡随俗,就慢慢下意识的苗化了。上世纪80年代恢复年画生产后,滩头古镇上一下子竟然冒出了20多家年画作坊,我家的作坊也是从那时恢复生产的。”钟健桐边印年画边讲自己家族和年画的渊源。

岁岁年年画不同

“我没办法像母亲那样做个纯粹的手艺人,因为我的身份是个公务员。我只能尽自己的本分,让这门手艺不在我手上中断。”钟健桐对于年画的传承,钟健桐已经做到无愧于心了。但年画毕竟是一门没落的手艺,就连滩头年画的标杆钟家,也没办法靠年画养活自己。年画传到钟健桐这一代,钟家兄弟几个已经没有人专职做年画。钟健桐是钟氏兄弟中对年画最有感情的一个——当父母年老后,作为政府公职人员的他曾经两次停薪留职,跟着父母在家学了两年年画手艺。尽管后来又重新回到纪委上班,但也与时俱进,把自己的工作和家族事业接合,创造了诸多反腐题材年画。这些反腐题材年画,在制作工艺上完全沿用传统手工技法,但却完全是为了配合反腐大环境而作,又切合了自己的本职工作,因而深得政府部门欢迎。

“我女儿今年26岁,愿意学。但我不知道她能学到什么水平。年画仅靠几个年画世家的后人来传承,是远远不够的,这样几代单传说不定什么时候就断了!”在印完年画后,钟健桐坐在工作台前,完成印刷年画的最后一道工序——给门神们点睛画唇。这工序也是滩头年画和其它地方年画不同的地方:滩头年画门神的眼睛不是直接印上去的,而是用笔一笔一笔点上去的。

9岁的小邻居江鑫听闻有客来访年画,不顾瓢泼大雨冲到年画作坊内,围在钟健桐的工作台前,抢答一般回答来访者提的每一个关于年画的问题。原来,滩头镇小学已经把滩头年画作为选修课,今年学校选修滩头年画的有30多人。江鑫已经选修年画整整一年,再加上经常到年画传习所串门,早已对年画的制作流程熟记于心。

“我喜欢滩头年画,以后也要做年画传承人!我最喜欢的年画是两袖清风、一钱太守……”小江鑫对滩头年画如数家珍。

在我们离开“高腊梅年画传习所”时,听到一个消息。时尚设计师品牌马可前脚才从滩头离开,她在滩头提取了无数滩头年画的元素,注入到她的设计师品牌“无用”中。“无用”掀起的对年画关注的热潮还未平息,2016年1月1日,一部讲述门神故事的电影《小门神》上映了。久未受人关注的门神,终于风光了一回。

我坐在电影院中看《小门神》,当看到电影中“天下太平,门神下岗”的对白时,我心里百味杂陈。电影中面临失业的门神愁眉苦脸的表情和滩头年画中门神虎虎生威的形象判若两人,反倒和做年画的手艺人有几分相似。

高黎贡山下, 那场纸上对弈

高黎贡山,很多人知道这个名字,是因为中国远征军和日军那场你死我活的战争。我们到来,也和战争有关联:明代,一支戍边的湖南籍军人把手工纸从湖南带到这里。四百多年过去了,戍边军人的故乡手工纸已经消失了,但腾冲的手工纸却在高黎贡山的庇护下顽强生存下来。腾冲手工纸是战争的遗产,而我们便是奔这遗产而来。

我们来到腾冲时,中缅边境高黎贡山脚下,一座现代的手工纸博物馆正在和一个传统纸村,正以纸为棋对垒了多年。这不是一次你死我活的战争,却是一次无招胜有招的意念对决。

祠堂与博物馆

特地雇了腾冲当地司机做向导,但司机把车开进一个名叫界头的小镇后就迷失了方向。右边的路标上出现腾冲手工纸博物馆的标示牌。这是一条指向高黎贡山的乡间小路,偶尔会有冒着黑烟的拖拉机轰鸣而过。

司机对这样的穷乡僻壤能出现高大上的手工纸博物馆表示质疑,下车请教拖拉机司机。司机表示问对人了。他们村就在这小路的尽头,而手工纸博物馆就在村口。

车辆七弯八绕后终于开始走直线了,就像一只飞出去的箭,而前方的高黎贡山则是标的。箭头朝高黎贡山飞驰,村庄近了,村口的手工纸博物馆也开始露出脸。只不过她这样的出场方式和我在脑海中设计的桥段不太一样。

做攻略时看过手工纸博物馆的照片。那照片拍自春天,照片中,新建的木质手工纸博物馆就像一只采完蜜的蝴蝶,在油菜花海中展翅欲飞。而现在的手工纸博物馆的木头房已经爬满了岁月的沧桑。因而手工纸博物馆给我的第一印象,就像是不经意间撞见女人卸妆,一半真实,一半梦幻。

司机又被眼前的景象迷惑了,又开始停车问路。把车停在村口的木楼旁边,不走进木屋。却走进木屋一路之隔的打谷场。打谷场上有戴草帽遮脸的阿姨和長发披肩的美女一起收稻谷。还未等我们问话,长发美女就迎上来。她就是我们要拜访的手工纸博物馆馆长刘衍衍。

手工纸博物馆是建筑师华黎和设计师的乡建项目,想以设计加手工的方式让乡村的经济和文化复兴。而刘衍衍是一位有海外工作背景的海归,是手工纸博物馆的现任馆长。

我问她为何要选择考虑高黎贡山脚下的这个村庄作为自己的乡建实验。刘衍衍没有多说话,只提了两个人名:梁漱溟和晏阳初。刘衍衍就像她敬仰的乡建先贤一般,是个行动派。

和她一样做行动派的还有博物馆首任馆长龙占先。他是龙上寨的老村长,在手工纸博物馆落地的过程中发挥了至关重要的作用。手工纸博物馆在建立时曾经遇到很大的阻力。因为博物馆的地址位于村庄的入口,这地方曾经是村里的祠堂。

传统村长都是聚族而居,祠堂就成为了每个村庄的文化中心。解放后祠堂虽然毁了,但在村民心中还有它的位置。因而当外来的设计师想到这里建一座手工纸博物馆时遭到当地村民的反对,认为这是对村庄传统的破坏。

“后来我出面跟村里人说,建手工纸博物馆不仅不是破坏,而是对传统的继承。这是祖先从湖南带过来的,如今祠堂已经不在了,建一座手工纸博物馆,发扬祖先的技艺,正是对祖先最好的缅怀。在手工纸博物馆落成时,我们在手工纸博物馆举行了祭祀祖先的仪式。这一天全村人都来了。在祠堂消失之后,村民已经很久没有全村聚在一起了。”

去年,龙占先从手工纸博物馆馆长位置上退下来后,又恢复了往日生活:种田,放牛,制烤烟。

只有当远方的客人来到,希望了解龙上寨和博物馆历史的时候,龙占先才会穿上衬衫换上皮鞋回到手工纸博物馆。如今,手工纸博物馆已经成为了腾冲手工纸的名片,成为了腾冲乡建的样板。

纸的囚徒

博物馆兼职做客栈,但客房只有两间。我们同行有十几个人,刘衍衍就把我们一个个分派到附近的民宅中。我被分配到一家四合院里。腾冲县地处西南边陲,但却保存了汉文化的精髓。这四合院虽然不如北京的那么精致,却风雅犹存:一株挂满红灯笼一般的柿子树,暴露了主人的闲情逸致。

主人把我们安顿在二楼,听说住客黑余是留法海归,希望黑余能够给客栈取个罗曼谛克的名字。黑余在二楼的阳台上粗暴地扯下了一个红柿子塞进嘴里,若有所思。柿肉进肚,客栈名出:柿子树下。

向导佳雯本来计划带大伙去拍摄造纸作坊。但高黎贡山背后通透的蓝天和瀑布一样流动的云朵就像强力磁场,吸住视线,封锁脚步,所以在客栈3楼的露台上架起相机,心甘情愿成为高黎贡山黄昏光与影的囚徒。

当我们从眼前的景象挣脱时,已是黄昏。高黎贡山顶上的天空,闪起了几颗星,高黎贡山脚下的村庄,亮起几盏灯。手工纸博物馆是活态的腾冲手工纸作坊,记录了腾冲手工纸的工艺过程,也是面向所有村民开放的图书馆,这里藏有与手工纸及高黎贡山相关的图书。

第二天大清早,当村庄从晨雾中挣脱出来时,整个村庄都忙绿起来。

专业的人都在专注做事,村民开始做手工纸,外来者开始拍手工纸记录片。因为此处的手工纸,和我考察过的汉族地区的手工纸大同小异,于是我就开始逃课,做闲云野鹤。闲散的人就闲逛纸村,遇见了也正在走村串巷的手工纸博物馆设计师李益娇。李益娇是云南艺术学院毕业的,在腾冲有过最美的童年记忆。

听闻我要见识最正宗的腾冲手工纸,李益娇便带着我走进村庄边缘处——73岁的纸户龙子秀老奶奶的家。

百年老宅院里晒着谷子,龙子秀分着纸晒着太阳。家族纸事延续了多少代,龙子秀也记不清,只知道要不是儿子患了尘肺病不能再外出打工,家里纸事就断了。

传统记忆遇见当代艺术

三天之后,纪录片拍完,同行的当代艺术家王轶琼觉得“纸意”未尽,希望能让最传统的手工纸和现代纸发生点化学反应。

于是,一堆篝火在打谷场上燃起。点的火不够旺,就和老乡一起扛来拆房子剩的房梁。篝火晚会要变成以纸之名的“当代艺术现场”。所有人都不知“现代艺术现场”是什么鬼,包括要点篝火的现代艺术家王轶琼。

王轶琼也不知道自己要搞什么名堂。只知道现代艺术的遵旨是要尽可能因势利导。所以,尽可能多地利用现场材料。纸是界头镇唯一与艺术扯得上边儿的材料。手工纸,村里十家纸户,每人带一张。

王轶琼背对着篝火面对着老鄉现场演讲。忽悠唱歌,不会;忽悠跳舞,也不会;忽悠讲鬼故事,还不会……他说篝火太大,热出一头汗。终于,龙上寨的小朋友们没经住王轶琼忽悠,开始在纸上写字了。不许用笔,那就用纸卷成筒,在自家手工纸上写下自己的名字——龙念祖。一个容易让人产生联想的姓,一个容易让人遐想的名。

潘多拉魔盒打开了。小朋友们想象力开始爆棚:用手、木棍,树叶蘸墨书写,或者PASS掉墨,篝火下木炭,没吃完的玉米皆可做笔。围炉,小朋友用“返祖”的方法尝试书写的无限可能,成年人边看戏边思考我们的纸张,我们的书写,我们文字的可能与意义。

书写完,“现代艺术现场”变成了“疯狂原始人”狂欢。成年人依然淡定看戏,小朋友们唱歌跳舞。记住了一句歌词:花开花落,我们依然会珍惜。

手工纸,正在,也终将退出书写舞台。甚至我们的文字可能最终也将消失。那不是我们要考虑的问题。我们只享受当下它们给我们的馈赠。

丹寨皮纸“纸境”无止尽

每一个“纸境”都有无止尽的故事,而每一个为纸而来的人,都只为寻一种“纸境”共鸣。

一门世代传承的手艺

虽然这一次依然是为纸而来,但置身丹寨石桥村时,我眼睛又控制了大脑,下意识地让纸靠边站了。因为石桥虽然以纸闻名,但纸只是石桥的内在美。在发现石桥的内在美前,石桥的颜值早已把我电倒:我站在一条狭窄的乡村公路上,眼睛一会儿往左瞅,一会儿往右看。

左边脚下是一条奔腾的河流。深秋,水清且浅,但不要因为它清而浅就忽视它的能量——在前面三十米见方的地方,它居然把挡在它前面的山岩开膛破肚切割出一座天生的石桥,石桥村便因桥得名;右边有一座高百米的悬崖拔地而起,我们要拜访的手工纸作坊便小鸟依人般地依偎在悬崖怀抱。悬崖名为大岩脚,手工纸作坊也以大岩脚为名。

丹寨手工纸有几十道工序,大岩脚下的作坊只做其中最重要的工序——抄纸。穿蓝布衣手工抄纸的大叔名叫王亚平,今年40岁,已抄纸28年。

“几百年来,丹寨手工纸工艺几乎没变,只不过以前用木棍搅,如今用电动搅拌机罢了,还有就是以前我们都只蒙头做纸,如今多了你们这些人参观,我们得客串导游!”王亚平插上电后搅拌机涡轮就开始转动。随着涡轮旋转,他眼前的水泥池水如烧开的白粥一般翻滚。在池水翻滚的间歇,王亚平走到大岩脚边上的树丛中,拽下树上的一棵树枝,开始向围观者讲解丹寨手工纸工艺。

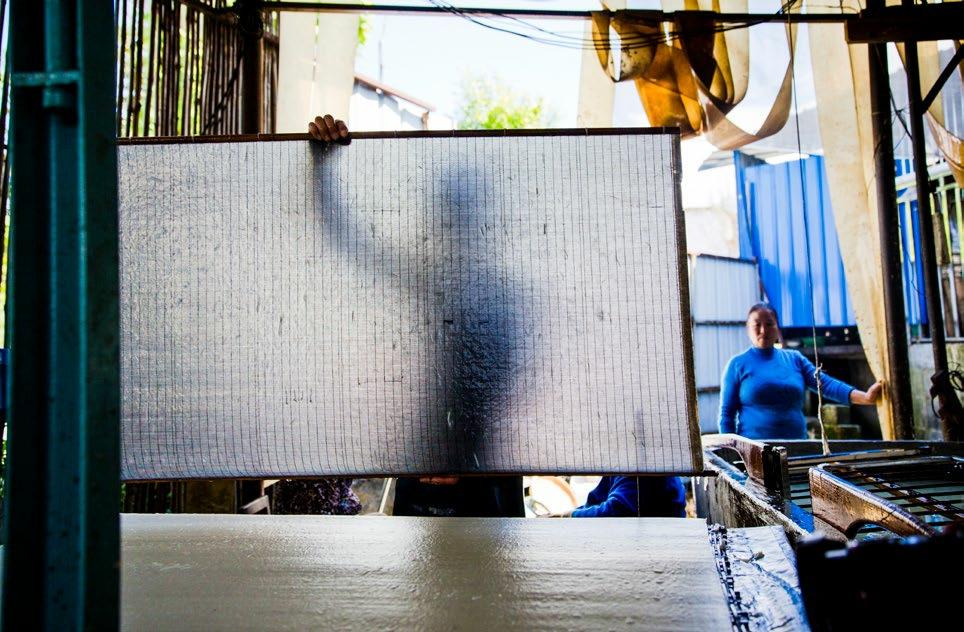

“我们丹寨做的手工纸又名皮纸。皮,便是这种树皮。这种树名为构树。而这浆水中这些如白粥一般的东西,便是构树皮捣碎后变成的纤维。搅拌的过程,是为了让这些纤维在水中均匀分布。”搅拌机工作几分钟后,王亚平把搅拌机拎出。双手抡起如纱窗一般的竹帘浸入混满纸浆的池子中舀起。竹帘出水时外高内低,竹帘中纸浆水边由外向内流边往下漏。水还未触及外面边框,王亚平又把竹帘按进水中。这一回竹帘出水内高外低,竹帘中纸浆水边由内向外流边往下淌。如竹篮打水一般,当竹帘拎出水面约二十公分高时,竹帘中的水便已经漏空。只留下一层薄薄的纸就像贴面膜一般贴在竹帘上。

最终,王亚平把贴着面膜的竹帘往身旁的案板上一贴,附在竹帘上的纸膜就如面膜一般乖乖地从竹帘上落下来。一层层“面膜”贴在一起,如同一摞千张皮。

“之所以要抄两段两次水而且抄水方向不同,是为了让纤维形成纵横交错网络。这样做出的纸张才有更强的韧性。”王亚平试图用讲解加演示的方式让观众见证并理解一张手工纸的诞生。

一封邻家女孩的来信

同样在大岩脚下,有人带摄像团队杀到,看架势是要给手工纸制作拍记录片。因而,大岩脚的主人潘老三特地请一位养眼美女穿上苗装在大岩脚下开始和王亚平打擂台。只不过,盛装苗女既不用搅拌机搅拌纸浆,也不用竹帘抄纸。而是捧着花花草草从远处的石桥向大岩脚慢慢靠近,往竹帘上放一束花浇一勺纸浆。山泉水混合草木纤维做浆,山上野花田里杂草做墨,搅、抄、沾、晒后,再吸点山里的阴风,花样美纸就出炉了。

一张张花草纸在大岩脚下晾晒,就如同一幅幅工笔画在美术馆展出。“画”中一花一草,一紙一浆。再配上“作画”人一频一笑,一顾一睐,所有人眼都直了,心都化了。忘记王亚平展现的古法皮纸制作技艺,只记下了盛装苗女做花草纸行为艺术。最终,大岩脚从古法纸作坊变成了花草纸体验馆。

“这种用花草入纸的新型纸名为花草纸,是我在上世纪90年代一个偶然的机会发明的。”沿大岩脚顺河而下二十米便是石桥村腹地“纸街”。石桥皮纸国家级传承人王兴武正坐在自己家的手工纸作坊门口讲述丹寨花草纸的前世今生。

王兴武家是丹寨做皮纸的世家。他高中毕业后就子承父业做起了祖传的白皮纸。但祖传的纸业在上世纪90年代却已经在机械纸进攻下节节败退,石桥白皮纸最后的阵地就只有做炮竹纸一个了。但屋漏偏逢连夜雨,1996年后,国家不允许私人造炮竹了,石桥皮纸最后一块阵地也“沦陷”了。王兴武也只能关了家里开了多代的手工纸坊外出打工。

“1996年底,一位到深圳打工的邻家女孩给我写信,说香港有客人需要定制一种做包装用的特种花草纸,问我能不能做。为何不能做呢?花草纸比白皮纸工艺要简单得多啊。只要把山里的花花草草包进纸浆,特种花草纸就诞生了。于是香港持续不断的订单就跟过来了。”王兴武指着自己家作坊门口“石桥黔山造纸合作社”的招牌,开始讲述石桥手工纸的当代史。

因一个政策改变就险些让传承了多代的手工纸面临灭顶之灾,又因一封邻家女孩的来信让将要中断的石桥手工纸柳暗花明。石桥手工纸的命运正是中国传统手工艺的缩影。

花草纸之后,云龙纸、彩蝶纸、迎春纸等上百种新纸品相继被开发出来。其中迎春纸入选国家图书馆、国家博物馆所指定的古籍文物修复专用纸。石桥黔山造纸合作社也被列入国家首批非物质文化遗产传承保护基地。

“变成国家非遗,入选古籍修复专用纸都不是我的终极目标,我只希望能做出日本和纸那样水平的手工纸,让石桥成为真正的手工纸之乡。”王兴武曾经专程到日本考察过日本和纸工艺,对日本手工纸佩服得五体投地。

真正的手工纸之乡?我走在“纸街”上,试图捕捉更多手工纸的气息。纸街上的民居以木楼居多。每一栋木楼堂屋中堂都供奉着祖宗牌位。看来石桥人敬祖恋旧者居多。而手工纸,则是一门传自祖宗的绝学。即便如此,手工纸在石桥也开始日趋濒危。石桥据说有60多家纸户口,但我们从纸户最集中的纸街穿街而过,却只见到三户与纸相关。一家正在抄纸忙,一家开纸店闲得打瞌睡。而另一家便是王兴武家。

一条游来游去的纸鲶鱼

大岩脚上的泉水顺着岩石上的草叶滴滴落下,变作细流,化成河流。小河恬静无波,河上拱桥倒影相映。但千万不要因为她静就以为她没脾气:三个月前,她冲冠一怒,掀翻了桥上的廊蓬。从此,石桥的廊桥就变成了“秃顶”。在它没秃之前,廊桥曾经是石桥村的形象代言人。站在无廊之桥上往上游看,可以看到那座天生的石桥。你站在廊桥上看风景,只看得到石桥,却没有顶;你站在石桥上看风景,可看到廊桥,它却谢了顶。

“以前村里有能力的人都在造纸,如今有能力的都在外打工。我和村里的能人商量把给桥上重新加个顶。村里能人都说‘三哥,你在家里,这事就你做主办了,但村里留守的那些人很难搞定,所以这事只能等到过年时村里能人都回了时再定!”村里除了王兴武之外,另一能人潘老三对谢了顶的廊桥也只能一声叹息。

潘老三在石桥村三大地标之一的大岩脚下开纸坊,也在村子风景最秀丽的村口开客栈。做手工纸是祖传的,潘老三有很强的绘画功底,懂得喜欢手工纸的客人喜欢什么手工纸产品;而开客栈则是被逼出来的——石桥手工纸不景气时,潘老三曾经在西江千户苗寨开过客栈,所以他也知道到苗寨来的旅行者需要什么体验。

手工纸体验者都排着队,浇完花草纸,把自己的作品摆到大岩脚下晾晒后,便到附近的苗寨游山玩水去了。回来时天色已晚,正好在潘老三的客栈中打尖住店。用过晚餐之后,潘老三家村口小河边的手工纸体验馆已经灯火通明。

上午捞起的纸张经过一天阳光的暴晒之后,花草被阳光固定到纸张中变成了花草标本,被收集到手工纸体验馆中的工作台前,而此时的纸匠潘老三已经摇身一变成了潘老师。

“白天你们自己动手见证了一张手工纸的诞生,那么今晚就再见证一张手工纸如何变成一个手工笔记本吧。”潘老三带着一群天南海北的孩子们做手工。孩子们用自己的手工纸做手工笔记本时都全神贯注,生怕自己的疏忽毁坏这凝聚了自己心血的纸。而父母们正用手机记录下孩子们做手工的过程。

我和手工纸设计师余建荣路过潘老三的手工纸体验馆后继续沿着河道往下游走。河流将要离开石桥时已经从静谧的姑娘变成了暴躁的小伙子,因为在河流下游村口又有一条河流注入。余建荣让我们顺着新注入的支流往前看——前方的山岩上竟然生出来一只深邃的“眼睛”——那是石桥村的另一个标志——穿洞。

穿洞是一条流动着暗河的溶洞。溶洞入口如大岩脚下一般,隐藏着一家手工纸作坊。这作坊的主人便王兴武。王兴武平时就像武侠小说中隐世的世外高人一般,隐藏在穿洞中做手工纸。

上一次上游的河流发飙,冲毁了全村的物质地标廊桥。而下游溶洞中的暗河则随时在秀肌肉,随时有能可葬送村里的软实力标志手工纸。

晚上,我躺在石桥村两条河流交汇处的一处山谷木楼中写石桥手工紙寻访札记。这木楼的主人,便是余建荣。这位留法归来的手工纸设计师回国后,选择了石桥作为自己的创作基地。

余建荣的小木屋隶属于石桥村,但独立在村庄之外。石桥独立于村庄之外的建筑还有两处,一处是王兴武在天然溶洞穿洞中的手工纸作坊,一处是潘老三建在村口建的手工纸体验馆。三处建筑就如同他们的主人一样,都是和村庄若即若离的纸鲶鱼。只不过这三条纸鲶鱼有不同的纸性:

王兴武的手工纸,侧重的是手工纸材质本身的属性深挖,做的已经不再是传统意义上的石桥古法纸;而对潘老三来说,手工纸只是媒介,他醉翁之意或许不在手工纸本身,而在手工纸衍生出来的产业链。

而余建荣更多的是在拿手工纸做实验,尝试纸张除了作为书写载体之外,作为全新艺术承载的可能:譬如,用没有水的圆珠笔在一摞纸上写《道德经》;或者用点燃的香在一页手工纸上烫出《汉语大词典》上6万5千个汉字。

余建荣的小木屋正门前有一座巨大的混凝土桥从两座山峰间穿过。这桥气势恢弘,让上游的石桥承认自己的矮小,也让溶洞中秀股肉的暗河倍感无力。但这可以跨越天堑的混凝土桥,石桥村民们每天抬头时都在观望,它却从未走进石桥人的生活。

所有人都知道,它的高度和它跨越的距离让它注定不属于这里。

乌当古法纸石磨轮回已千年

在过去几年的手艺寻访过程中,古法造纸一直是我们寻访的最重要的对象。因为造纸术是我们的“四大发明”,更因为纸古往今来一直是文明的承载。追寻古法造纸的轨迹,便是在探索人类文明的进程。当听说贵阳乌当区的深山中还有一个古法纸村后,我就再也坐不住了。

废弃的纸坊

想要寻访的手艺人,住在贵阳乌当区新堡乡,一个名叫香纸沟白水河的村庄。我们输入地名后导航,但是地图把我们带到香纸沟后,司机就关掉了导航。因为在我们前方,出现了一个废弃的廊棚,廊棚旁边立着一块石碑,上面写着几个大字“古纸坊遗址”。

我们下车查看:干涸的纸坑,长草的纸槽,堆满杂物的石磨——这地方已经荒废很久,就像人类已经离开了几十年。

我站在古纸坊前给要拜访的手工纸传承人胡宗亮打电话。“你在纸坊边?我就在这纸坊边捞纸啊!怎么没看见你们?”

听到胡宗亮在电话那头回话,我看着眼前废弃的纸坊,觉得毛骨悚然,感觉我们闯入了不同的时间线。

原来,香纸沟附近的十几个村庄,都是传统的手工纸村落,每个村庄村口都有一个这样的纸坊。只不过近几年这些村庄都不造纸了,这些纸坊就都成为遗址了。如今的香纸沟,“古纸坊遗址”有十几处,但是还在用的“纸坊”就只有白水河村一家了。

古法造纸的生命线

我们沿着白水河水一路向下,在一个山清水秀的村庄口,又看到一个古朴的廊棚。听到马达声后,廊棚里传来吆喝声——正是我们此行要拜访的对象胡宗亮。此时他正在廊棚里捞纸,没办法起身迎接。

胡宗亮说香纸沟的村庄都差不多,每个村庄都有一条溪流环绕,村庄因水而生;每个村口都立着一个廊棚,那是村里捞纸的纸槽,村庄因纸而盛。一条溪流就像一根瓜藤,而那些纸槽就像藤上结的西瓜。西瓜需要瓜藤来供给养料,而这溪流为纸槽供给的“养料”便是干净的水——对于古法造纸来说,干净的水是生命线。

“这个纸棚里的十二个纸槽,都是我们胡氏大家族的公共财产,而每个胡氏小家庭都有一个纸槽的使用权。以往,我们村里家家户户都造纸,纸槽得轮换才能用。通常情况下每个纸槽都站满了人,就像大城市超市里,每个人站一条柜台。捞纸虽然辛苦,但大家有说有笑,一天就过去了!现在村里只有一两家造纸,还三天打鱼两天晒网。我在这儿捞一天纸,甚至不会说一句话。虽然说手艺人要奈得住寂寞,但这也太寂寞了点!”胡宗亮似乎平时很少说话,见到我们来访,无需我们问,他的话就像拧开的水笼头流个不停。

香纸沟造的纸分为皮纸和竹纸两种。皮纸是用构树皮纤维构成,竹纸则是用竹纤维造就。前者是高端产品,主要用来做写字画画;后者则被用来做祭祀用的冥纸,是烧给死去的亲人的纸钱。

因为近几年书画市场萎缩,来订购皮纸的人越来越少,香纸沟如今已经不生产皮纸。而竹纸则因为祭祀的传统而得以延续下来。即便如此,整个香纸沟的手工纸生产已经大不如前。

听说我们要拍造纸全过程,胡宗亮放下手上的纸帘。洗了把手后胡宗亮先带我们爬上山坡。山坡上是两个两米见方的大水坑,坑中棕黄色的水里浸泡着泛黄的竹子,那便是造纸的原料。

“这池子里都是石灰水,竹子放在里边浸泡的目的是为了去除竹子里的糖分,这样造出来的纸就不容易生虫了!”胡宗亮边说边拿起一只长钉耙,钉耙每耙一下就有腐烂的气息扩散出来。胡宗亮不戴口罩,也不穿手套,把那些腐烂的竹子放进竹筐中。一筐筐的运到往坡下的木亭走。

石磨的机关

木亭子里摆放着一只巨大的石磨,石磨的直径两米来长,安静地躺在巨大的石槽中。胡宗亮把挑来的烂竹子往石槽中倒,但石槽就像个吃不饱的大胃王。一担竹子放进石槽,底儿都没有盖满。胡宗亮于是又挑着竹筐爬到山坡上的水坑里捞竹子,如此往复七八趟才停下来。

“经过水坑浸泡的竹子虽然已经腐烂,但是纤维还不够细,需要经过石磨碾碎后才能制成纸桨。”胡宗亮指着石磨做了一个推磨的动作。

这个动作看得我们目瞪口呆:要推动这石磨得多大的力气啊,人力不现实。肯定是用驴来拉的,但都机械化时代了,上哪找驴去啊?

胡宗亮看出了我们的迷惑后也不解答,径直沿着溪流朝纸槽方向走去。“准备好了,马上磨就要动了!”只听见胡宗亮一声吼,我们死死地盯住石磨,想看看到底有什么机关。

随着胡宗亮一声吼,石磨像是一位被唤醒的石兽,巨大的磨盘不停的左右摇晃。这时胡宗亮走过来,双手按在石磨上轻轻一推,说了一起:“走起!” 石磨真的旋转起来,碾得石槽中的竹子吱嘎作响。原来,机关在亭子底下——亭子下方是一条暗沟,在暗沟上方安放了水车。刚才胡宗亮去上游,是打开了水闸。当水位升高后,水流就带动水车,石磨就开始旋转了。

“通常,碾一整天时间,竹子才能碾成做纸的纸浆!”胡宗亮在跟着石磨转了七八圈后关掉了水闸,因为他盘算着我们看石磨碾竹七八圈后新鲜劲儿过去了,也就烦了。

当乌当古法造纸成为国家级非物质文化遗产后,经常有慕名而来的游客来访。造纸工们的生活,也慢慢成为了游客眼里的风景。

只愿纸艺如初见

如今,手工纸绝大部分被归为“非遗”范畴。而所谓“非遗”,我个人理解,是一种传统生活的投影,而村庄则是传统生活的诞生地。因此,要了解最平常的生活为何突变成老去的“非遗”,就必须回到村庄寻找原因。

“丝路纸道”上,我们寻访的每一种手工纸都在凋零,这不是手工纸本身的原因。因为孕育这些手工纸母体的村庄,无一例外都在凋敝。

每一种手工纸的兴起,在孕育它的村庄都能找到“胚胎”:腾冲界头手工纸繁荣,因为当地用手工纸来包茶饼,还有腾冲油纸伞用其做伞面;湖南滩头产竹纸,因为滩头年画就是在竹纸上印刷……

但如今,在城镇化的当下,村庄形态已经发生了翻天覆地的变化。

首先,市场化的进程完全瓦解了村庄的供需环境。村庄不再是一个自给自足的封闭小环境。支撑人们生活所需的供应链不再必须就地取材:包普洱茶饼的纸张不一定要云南腾冲的手工纸,也可以用浙江富阳的机械纸——于是,腾冲手工纸不再那么走俏了。

然后,信息化的进程让人们消费理念趋同。即使再边远的乡村也不会处于“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的状况了。就算是贵州最边远的苗寨打开电视也会有《跑男》,因而这苗寨逢年过节贴年画的习惯就淡了。直接造成的后果便是以苗寨为主要市场的滩头年画销量大减,间接对滩头竹纸当头一棒,因为滩头年画是竹纸最大的消耗方——于是,滩头竹纸江河日下了。

最后,城镇化来了个大招——釜底抽薪抽掉了村庄的年轻人。年轻人都外出打工了,农村越来越老龄化,空心化。而手工纸所代表的手艺,讲的是传承。年轻人没了,手工纸也就玩不转了。随着每一个村庄的沦陷,每一种手工艺也跟随着消亡。

制折扇、捏泥人、炼金砖、织云锦、捞宣纸、跳傩戏、唱侗族大歌……那些旧时生活中活灵活现的老手艺,随着城市化的进程,大都已经成了记忆。城市化、市场化、机械化的进程,让越来越多的老行当随着时代的推进而慢慢退出历史舞台。

无论是十朝古都的南京,小桥流水的苏州,亦或是韵味悠长古徽州,还是少数民族聚居的的湘西、黔东南,众多的老街、村落被改造后,这些老艺人失去了最后的根据地。但是做了一辈子老行当的老手艺人,却不能割舍这份感情。他们隐身在旧街巷中,或者还留在深山远村的“工艺保留地”中,继续做着自己所钟爱的手艺。

手工纸凋零,不是手艺人匠心不够,而是因为手工纸产生的母体村庄已经发生了质变,手艺“不孕不育”的概率呈指数上升。

每一种手工纸的产生有其独特的历史原因,它存在也有其合理性,它的消亡从物种进化的角度来讲,物竞天择适者生存。每一种手工纸都会自我进化也伴随着自然淘汰。

如果我们孤立地看待一种手工纸的消失。它们就像粒子的布朗运动一样找不出任何规律。但是如果把这些孤立的事件放进一个历史的背景之中,我们就会发现它只是奔腾的长河中的一朵小浪花罢了。而整个经济发展大环境就像是一片森林。那些手工纸就是栖息在这片森林中的那些多样性的生物。但是冰河世纪来临,森林将要消失时那些栖息在森林中的生物,要么基因突变适应沧海桑田巨变,要么和森林一起灭亡。或者,还有一种可能,就是找到一种寄主。就像华南虎,它们的栖息地已经没有了,纯种野生的华南虎已经灭亡了,但是在动物園中还能找到他们的身影。

而我们当下手工纸名录中的手工纸,很多就像动物园中的华南虎,已经完全丧失了野性。譬如在耒阳所看到的竹纸制作。如果没有国家的非遗经费支撑,耒阳竹纸技艺可能会立马失传。如果蔡伦祠中不聘竹纸传承人表演,传承人也许就会立马转行。从这个意义上讲,这手工纸其实已经完全变成了非物质文化遗产这座动物园中的华南虎,已经完全丧失了野性。对于华南虎这一物种,因为野生的华南虎已经不存在了,而动物园中华南虎虽存,但野性已失,因而学界已视华南虎为一消失的物种,而动物园中的只不过是活体标本而已。因而,如耒阳竹纸这样的手工纸,其实在手工纸进化树中,应被归为“进化失败被淘汰者”之列。

其实,对很多非物质文化遗产来说,我们是没必要保护的。就拿手工艺来说,日本民艺大师柳州悦在《工艺文化》中说的一句话,或许可以给我们启迪:产生于实用,并满足实用之需要,是民艺的最大优点,“用”即为生活服务。手工纸之美也在于用。而在本次“丝路纸道”中所考察的很多手工纸都为“娱神”而生……从乡土社会到市民社会的转变过程中,这些手工纸失去了“用”的功效。

在本次“丝路纸道”,我们虽然见到的手工纸更多处于手工纸进化中的原始阶段,但走马观花之间,也依稀见到原始的手工纸在“蜕变”:譬如,腾冲手工纸博物馆中三位空降的年轻的设计师刘衍衍、李益娇、武军,还有留法归来后客居丹寨石桥的手工纸设计师黑余。虽然他们居住在这些手工纸村落,他们的纸品纸浆来自这些村庄,但他们的作品却与这些传统的纸品有着明显的疏离感。就像他们居住的地方与村里纸匠的住处完全不一样。

这种疏离感,代表着“纸”基因的差异。当这种差异积累到一定程度,新的物种就诞生了。