民俗学家仲富兰视角下的年俗二三事

2021-03-09仲富兰

对于任何一个学民俗学的后生而言,“仲富兰”这个名字是不陌生的,这是我们经常在专业图书上看到的名字,多年以来,仲富兰教授潜心研究中国民俗文化学、民俗传播学,他是华东师范大学社会发展学院教授、博士生导师,上海市民俗文化学会会长。

辛丑年即将到了,仲富兰教授视角下的年俗是怎样的?现在的年味到底去哪儿了?元宵节又有哪些传统故事?

年味究竟去哪了

春节马上到了,老百姓俗称“过年”,过年的感觉怎么样,这几天,我遇到两位年轻朋友,他们告诉我,如今是彻底没有年味了,过年找了三朋四友打了一下午的麻将,各自忙活,该干嘛干嘛,没有新年的感觉了。也有朋友告诉我,年三十的晚上,上海街头静悄悄,他们一家人索性跑到江苏海门的农家乐,到外地过节了。开出租的师傅告诉我,过年几天甚至连个盒饭也买不到,叫个什么“年”……是的,这就是当下的“年景”,社会转型,传统的年味确实淡了许多,这个话题引发了我的思考。

春节是中国最重大且典型的传统节日,具有深厚文化底蕴的文化节日之一。开埠前的上海,至清乾隆、嘉庆年间已享有“江海通津,东南都会”之声誉。所以要说过年,上海地属江南,上海人过年,首先是持续时间长,大概从进入腊月就开始有过年的味道了,这个味道一直要持续到正月十五以后,粗粗匡算一下,这个年持续时间通常长达一个半月以上。回忆老上海过年的年味,比照眼下沪上年景,恍如隔世,我一直在想,岁月真是一把杀猪刀,以往丰富而有趣的年俗和年味究竟到哪儿去了呢?

这一百多年来,社会发展与转型,民俗也随之传承中变异,但变异是有快慢的。可以说,从上世纪50年代起,社会民俗就进入快速变化期,社会生活方式发生了显著的变化,无论是衣食住行、风俗习尚,还是邮电通信、大众传媒等,都出现了新的特征。这种变迁,清晰地反映了现代化的进程和社会进步。

快速变化主要表现在三个方面,出现了三种现象:

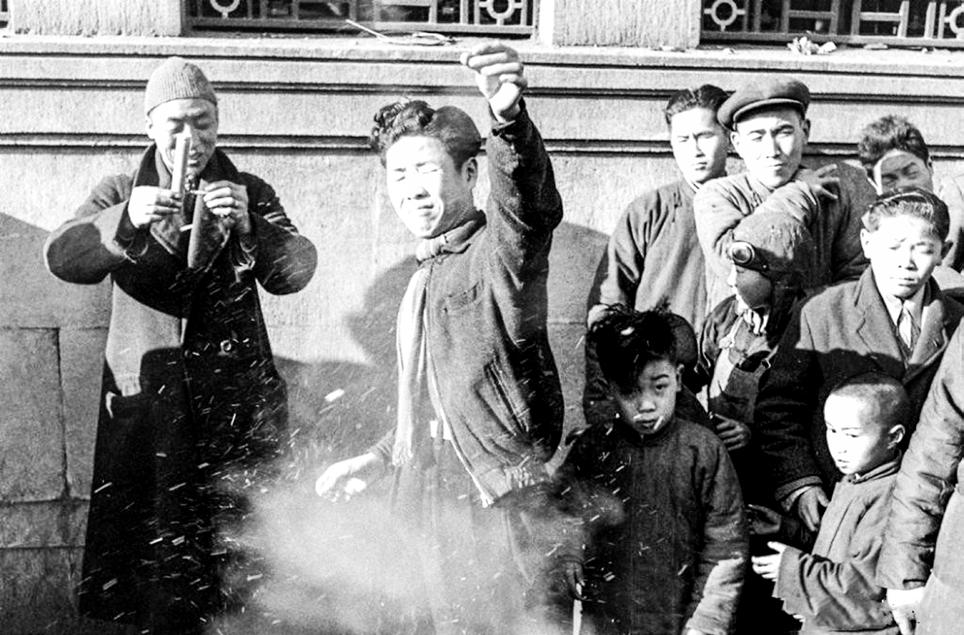

一是许多习俗逐渐淡出人们的视线,例如放鞭炮,过年放炮仗,也叫放爆竹,这个习俗已有两千多年历史,相传是为了驱赶一种叫年的怪兽。当午夜交正子时,新年钟声敲响,整个中华大地上空,爆竹声震响天宇。然而提倡环境保护,大城市都已经开始实行禁鞭令,农村放的也少了,随着鞭炮声的消失,人们突然发现“年”味也几乎荡然无存了;“年”不过是一个“黄金周”的假期而已。没人说这样过不好,城里人照样忙年,照旧拜年,但传统过年所带来的许多欢悦的确体验不到了。

二是许多習俗走样、变味了,例如“压岁钱”的习俗,早先,压岁钱是一串铜钱,数量有限,只是“意思意思”,含有“压邪”之意,现在的压岁钱越给越大,动辄几千元。压岁原为“压祟”之意,就是辟邪护佑,所以要用红纸包(过去铜钱用红丝带穿)。红色在中国传统里代表具有保护功能、使不被伤害的意思。压岁钱最早的寓意和放爆仗是一样的,是“压祟”钱,发展到后来,就寄予了一种祝颂的涵义,增加点桔子、荔枝,求个“吉利”,钱是不多的。现在不但压岁钱给得多,而且要给到孩子走上工作岗位。工作没多久,孩子的孩子又出生了,又来一个新的轮回,这种习俗就走样和变味了。据网上介绍,有些地方给孩子发压岁钱,孩子数钱数到手酸,只能用点钞机来数了,这种变味的压岁钱习俗好不好呢,应该引起社会的关注与思考。

三是生搬硬套外地习俗,风俗是讲究地域性的,汉代司马迁写《史记》,他说引用了一条当时的谚语说,叫百里不同风,千里不同俗。什么叫风呢?用现在话讲风就是流行,有什么流行的东西,它不会传得非常远的,也不会过一百里地,在过去这个流行就流行不出去了。但是俗就不同,俗是什么呢?俗就是慢慢形成习惯了,那就保存下来了,其实所谓“民俗”,也就是一种文化认同,中国是一个民俗传统历史悠久的国家,所以在中国各地的人们创造了丰富多彩的民俗文化,例如过小年,北方地区在送灶这天称为“小年”,上海地属江南,上海人没有“小年”这个名称,若有也只是将除夕夜称为“大年夜”,除夕夜的前一天夜晚称为“小年夜”,这就有细微的差别,而且北方地区不仅送灶这一天称为“小年”,而且吃的食品是饺子,这与上海与江南地区习俗相左,其实上海人的传统是沿袭了苏州的习俗,吃的食品一般是团子,叫“谢灶团子”,吃饺子是北方的习俗。再如大年初一早上,现在都吃饺子,上海过去的习俗是不吃饺子的,吃什么呢?吃汤圆,因而宁波汤圆在上海非常出名。

在赏花灯活动中,猜灯谜是其重要内容之一。灯谜源于春秋战国时期的宫廷文人墨客,他们为了展现才华和闲来解闷儿,就制作出了“文义谜语”,好的灯谜不仅其谜面构思奇巧,猜谜的过程也是妙趣横生。历史上最著名的一个文义谜大概要算东汉蔡邕的曹娥碑阴隐语了。它也被认为是开了灯谜即文义谜之先河。曹娥碑立于浙江上虞,记录的是东汉时一个叫曹娥的孝女投江寻父的故事。曹娥的父亲叫曹盱,按现在的说法,他的职业应该是一个巫师。在一次祭奠海神时,由于水急浪大,曹盱不慎落水而亡,死不见尸。其十四岁的女儿曹娥不相信父亲已死,沿江号哭了十七日,投入江中寻父,五日后父女俩的尸体相拥一道浮出。上虞县令被曹娥的孝义所感动,遂令其弟子撰写文章,记录此事,并勒石为碑。碑文生动感人,令人嗟叹不已。蔡文姬的父亲蔡邕曾到过上虞,路过曹娥碑时天已黑。蔡邕就用手把碑文一个字一个字地摸着读了一遍,读后题了八个字,表示了对此碑的评价:“黄绢、幼妇、外孙、齑臼”。这八个字被人补刻在了碑的背面,但却无人懂得它的意思。它的意思就是“绝妙好辞”,关于这条谜语,是由三国时两个著名人物——曹操与杨修引发出来的。

而把灯与谜联姻为一体,最早见于南宋时期。周密在《武林旧事》中写到:“有以绢灯剪写诗词,时寓讥笑,多画人物,藏头隐语及旧京浑语,戏弄行人。”因其多为“藏头隐语”,颇为费解,故把灯谜称为“文虎”、“灯虎”、“谜虎”,而把猜谜叫做“射虎”。灯谜有浓厚的趣味性,制作它则需要有深厚的文化功底。因此,诗家词家很乐意加入其中。王安石有一首诗迷:“佳人佯醉索人扶,露出胸前白玉肤,走入绣帏寻不见,任他风雨满江湖。”谜底是唐朝的贾岛、李白、罗隐、潘阆四位诗人,真是妙趣横生,大家手笔。

灯是谜的载体,谜是灯的翅膀。元宵节通过赏灯猜谜,使人们在享受乐趣中增长知识,留住美好的记忆。灯谜之所以代代相传,其原因亦正在这里。

炊具演变及人间烟火

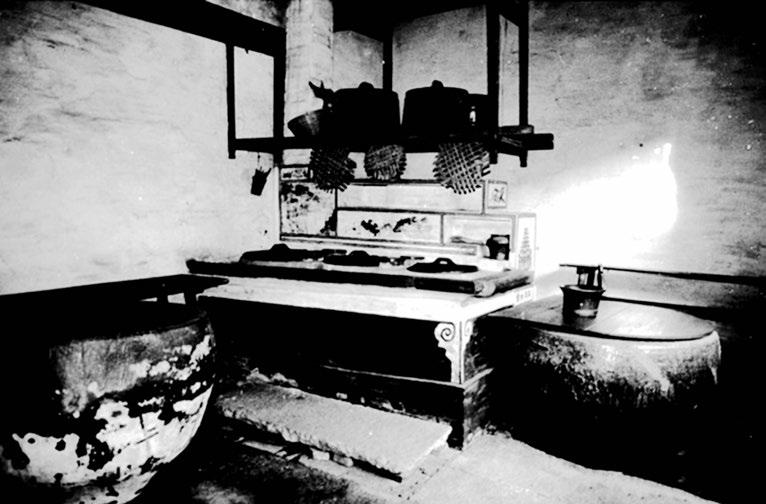

每年腊月二十三,灶神都回天上汇报一年的工作,不知道有没有汇报过灶具的变化,今天我们不妨来聊一聊灶具沿革的那些事儿。

“民以食为天”,而这个“天”,则一定不能离开灶。《释名·释宫室》云:“灶,造也,创造食物也。”《汉书·五行志》谓:“灶者,生養之本也。”《白虎通·五祀》谓:“灶者,火之主。人所以自养也”。

人活在世上,离不开烟火气,宋代大文豪苏轼有过大江东去的豪迈,也曾撰写过《猪肉颂》的词章,“猪肉颂”三字,很接地气,一个“颂”字,既说出了对美食味觉方面的享受,对自身的烹调创新方面的自得,更反映出诗人享受味觉美味后的思考,大家就是大家,在说美食享受中,还说出了人世间更高远深刻的情味,将日常生活烟火气与理性思考结合得非常深刻。

“白菜青盐糙米饭,瓦壶天水菊花茶”,所有的美食都离不开锅灶与厨具。人类自从学会利用火来烧烤食物之后,就逐渐告别了“茹毛饮血”的生存方式,一步一步地走向了文明。千百年来的灶具演变,有一个现象值得注意,那就是早先陶、鬲一类炊具,大口,深腹,底部有三足,器形与鼎相近,可以直接支在地上,便于填柴引火。后来,随着灶台的出现与广泛使用,陶鬲的腿的功能就逐渐淡化,演变成为锅釜,釜直接置于炉上烹煮食品,比起三足鼎、鬲,更能有效使用火力,节省时间和燃料,遂逐渐成为主要炊器。而陶釜的样子与形状,已经初具我们今天所使用锅的雏形了。

上古时期,商代,天子以户、灶、中霤(音liù 宅神,古代五祀所祭对象之一。即后土之神)。汉代,灶神被方士方术利用,过去的阳宅风水理论中有阳宅三要素和阳宅六事之说,前者指户、门、灶为住宅的主要素,后者则是指门、灶、井、路、厕、碓磨为住宅的“六事”。灶与灶神在人们心目中占重要位置,故人死后也要将灶带入冥府祭祀和使用,墓葬中常见户、灶、井、厕、碓磨等冥器出土,也许与此有关。

中国古代灶具历经新石器时期的产生期,春秋战国、秦汉时期的定型期,三国两晋南北朝、隋唐时期的发展期以及宋元明清时期的完善期,迎来了近现代的成熟期。作为以实用功能为主的生活器具,其合理的空间布局、流畅的工作流程,创造了优良的给食空间。灶具不断发展的功能是伴随着人们的居住环境、食物种类、饮食习惯、烹饪方式的变化而逐步改进的。物质生活资料的丰富,就会对造物提出新的要求。灶具的设计具有演变性。是以使用者即人的特点为中心来考虑设计并制造的,这可以看作是人体工学的早期应用。

古代炊器的不断进步与演变,说明今天的美食器具,无不都是凝结了一代又一代先人的智慧结晶一点一滴发展而来的。倘若我们走进博物馆,可以细细观赏这些古老的带有烟火气的厨具与炊器,是怎样一步一步发展演变的。

未来已来,高科技和人工智能迅即发展,迅速改变人类的生活,厨具与炊器的革命性变化也是迟早要发生的,面临着跨业洗牌,未来的行业竞争,一场跨界分金的盛宴正在向我们走来……大趋势无法抗拒。

其实,对于“美食厨具”这类话题,有必要联系中国古代的政治制度、自然环境、生产力状况、礼仪规范、文化内涵等更宽泛的内容,才能更好地理解和把握其规律性,使灶具厨具的演变更具有通古鉴今的意义。