中国北方地区年降水与气温关系及其时空变异性

2021-03-09陈阳马龙刘廷玺黄星梁珑腾

陈阳,马龙,刘廷玺,黄星,梁珑腾

内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,内蒙古 呼和浩特 010018

降水与气温变化趋势的不同组合,也即其间关系的演变对植被(卢乔倩等,2020;李登科等,2020)、水资源(Chen et al.,2015)、生态环境(Shi et al.,2017;石晓丽等,2018)等影响较大,揭示其间关系类型及时空演变与影响成为重要研究内容,但目前大范围多气候类型区的二者关系类型及其时空变异性和影响仍不明确。

国内外关于降水与气温之间的关系研究主要分为两大类:第一类侧重于研究降水与气温的变化特征及影响,其间接揭示了二者间的关系。研究范围从全球(Sun et al.,2014;Schultz et al.,1993;Gornall et al.,2010)、欧洲(Beniston et al.,1998)、地中海(Erol et al.,2012)、柯西河流域(Dinesh et al.,2014)到中国(章大全等,2010;Huang et al.,2019;Cao et al.,2020)、中国的西北地区(Wu et al.,2020;Shi et al.,2007)等,结果表明,自20世纪后半期以来,降水与气温在全球较大范围内均以上升为主(Sun et al.,2014),对植被(Schultz et al.,1993)、农业生产(Gornall et al.,2010)等方面影响较大,破坏了欧洲作物与灌溉水之间原有的供求关系(Beniston et al.,1998),增加了柯西河流域水稻、玉米的产量(Dinesh et al.,2014),减少了中国西北地区沙尘天气出现的频率并优化了该地的植被覆盖状况(Shi et al.,2007)。而部分地区气温是明显上升的,但降水呈下降趋势,其改变了地中海地区的水文过程(Erol et al.,2012),造成了中国干旱总面积不断扩大(章大全等,2010;Huang et al.,2019)、气候潜在生产力下降(Cao et al.,2020)等问题。

第二类则直接从降水与气温间的关系入手开展相关研究,研究区域涉及全球(刚成诚等,2016)、中亚(迪丽努尔·托列吾别克等,2018;Gong et al.,2017)、澳大利亚西南部(Chris et al.,2018)、中国(苏明峰,2005;Yang et al.,2006)、中国的干旱、半干旱地区、北方农牧交错带(Shi et al.,2018;Shi et al.,2014)等(Wang et al.,2016;Yao et al.,2018;韩辉邦等,2017;李虹雨等,2017;王静茹等,2016;黄星等,2016),以平均值、标准差、PDSI、AAT10、SPEI(Shi et al.,2018;Shi et al.,2014)、气候倾向率(Shi et al.,2014)、Piecewise linear fitting model的趋势判别结果(施晓晖等,2008)及二者变化趋势的几何关系等为手段,将二者关系划分为暖干、暖湿、冷干、冷湿、一致变化、反对称变化等类型,结果表明:近百年来,全球(刚成诚等,2016)、中亚气候呈暖湿化趋势(迪丽努尔·托列吾别克等,2018);澳大利亚西南部整体趋于暖干(Chris et al.,2018)、中国的降水与气温在1690s到18世纪末多呈暖湿型关系,而在19世纪初至1970s则以冷干、冷湿型关系为主;于1970s中期才再次向暖干、暖湿转型(苏明峰,2005;Yang et al.,2006);中国的干旱、半干旱地区在过去的十年呈暖湿趋势(Wang et al.,2016),新疆(Yao et al.,2018)、青海(韩辉邦等,2017)的气候分别由暖干、冷干向暖湿转型;内蒙古地区、科尔沁沙地、黄河流域内蒙古段的降水与气温除个别阶段呈一致变化外,均以反对称变化为主(李虹雨等,2017;王静茹等,2016;黄星等,2016)。

综合表明,现存相关成果多为降水与气温各自变化趋势的单独分析或二者综合影响作用研究(Feng et al.,2015);部分针对二者关系展开的研究,也主要针对暖干、暖湿两类(赵东升等,2019),冷干、冷湿等关系涉及的较少,且多为15—30 a的大尺度研究,遗漏了重要的短期关系(Samuel et al.,2016);多为降水与平均气温间的关系研究,忽略了平均最低气温、平均最高气温与其的差异性,未全面揭示二者间的关系类型,更缺乏涵盖多种气候类型区域的二者关系时空变异性及其影响的成果。为使研究成果具有较高的代表性和全面性,本文以范围较广、涵盖气候类型较多的中国北方地区为研究区,利用分布于中国北方及其周边的357个高密度气象站点1951—2016年降水量、平均最低气温、平均气温、平均最高气温数据,全面揭示降水与三类气温间关系类型及时空变异性,不仅丰富了该方面研究成果,也为区域气候变化、水资源问题应对、生态环境改善等提供了参考。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

中国北方地区(73°40′—135°2′E、31°9′—53°33′N)幅员辽阔,总面积约531×104km2,包括西北(青海、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古西部和新疆地区)、华北(北京、天津、河北、山东、河南、山西、内蒙古中部)、东北(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古东部)三大地区。东西横跨三级阶梯,地势差大,地形地貌复杂多样,分布有山脉、丘陵、盆地、平原、沙漠等,气候差异显著,包含温带季风性气候、温带大陆性气候和高原山地气候等。

1.2 数据来源

使用的资料为中国北方及周边地区357个气象站点1951—2016年降水量、平均最低气温、平均气温和平均最高气温的年数据,数据来源于中国气象网(http://data.cma.cn/),经检验,各气象站点的各类气象因子数据无异常值,可以代表研究区气候状况。具体站点分布情况见图1。

图1 研究区及气象站点分布图Fig.1 Locations of the study area and the meteorological stations

1.3 数据处理方法

(1)将降水与三类气温时间序列统一为1951—2016年,利用临近站点的完整数据,采用相关及回归分析方法,对降水与三类气温的缺测数据进行插补。

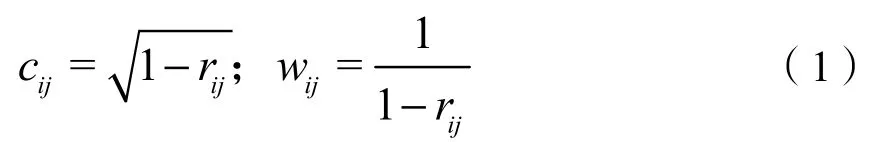

(2)以平均最低气温、平均气温和平均最高气温数据为依据,采用中心聚类法对研究区进行分区,即选取一点为中心,用临近点与其做相关性分析,得到二者的相关系数rij,通过公式:

将相关系数rij转换为cij和wij,再根据公式:

得到服从卡方分布的计算值χ2,当时,说明显著性在α=0.05的置信区间,这些站点可以划分为一类,即属于同一个分区,否则就对站点重新进行筛选,扩大或缩小区域,直到满足检验为止。具体计算过程参见文献(么枕生,1994;刘扬等,2012)。

(3)采用距离平方反比法求取各分区降水及气温序列均值,即将各分区分成 1°×1°的均匀经纬度网格,形成网格点,计算各网格点到所有气象站点的距离权重,综合各站点气象资料,确定各格点的降水与气温数据,之后求取分区所有格点数据的平均值,即为各分区区域年面值序列。具体计算过程参见文献(Jones et al.,1996)。

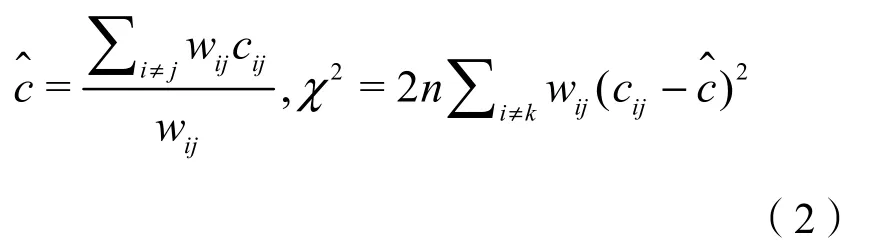

(4)采用相关系数法分析降水与气温间的相关性,相关系数的计算公式为:

式中,rxy为降水与气温间的相关系数;xi、yi为第i年的降水、气温年值,mm或℃;、为降水、气温多年平均值,mm或℃;n为计算时段年数。

(5)采用5 a滑动值序列与气候倾向率相结合的方法分析气候因子的变化趋势,气候倾向率的计算公式为:

式中,θ为气候倾向率,mm·10 a−1或℃·10 a−1;ci为第i年的降水、气温年值,mm或℃;n为计算时段年数。

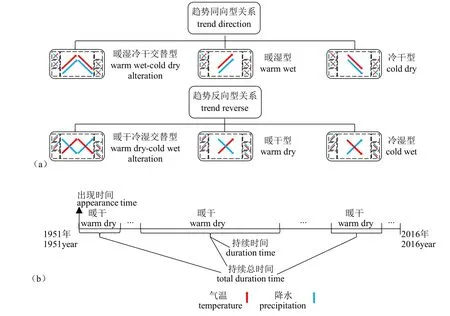

(6)根据降水(p)与气温(t)气候倾向率的正负情况等来确定关系类型,以降水的倾向率发生正负变化(即倾向率由大于0变为小于0,或由小于0变为大于0)的年份作为整个时段划分为多个短时段的节点(所有节点亦适用于气温),设各节点顺序分别为a、b、c…等,则a-b、b-c…为含于1951—2016年内部的短时段,θpab、θpbc、θtab和θtbc则分别为降水与气温在时段a-b、b-c的气候倾向率,此处仅以a-b、b-c时段为例进行关系判别说明,其他时段关系的判别执行类似过程,具体判别流程如图2所示。

图2 降水与气温关系类型判别流程图Fig.2 Relationship type discrimination flowchart

2 结果与分析

2.1 气候因子的分区

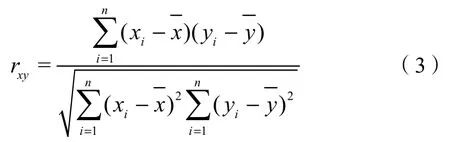

根据方法(2)的分区过程,将研究区共划分为6个1级气候类型区(Ⅰ—Ⅵ区),随经纬度和其他地理条件变化,1级区内部亦存在一定差异,因此,在 1级区基础上依照类似过程进行了 2级区划分(共15个),全文基于2级区区域面均值序列开展分析。由于三类气温之间有所差异,使得三类气温各分区范围存在一定差异(见图3)。

图3 研究区三类气温分区示意图Fig.3 Distribution of three types temperature in the study area

2.2 降水与三类气温的相关性

图4为研究区降水与三类气温1951—2016年年际序列相关系数分布情况,由图可知,降水与平均最低气温在新疆、青海(其北部地区r=0.413)呈较强的正相关,向东(除东北北部外)随海拔降低逐渐变弱,且转变为以负相关为主;而与平均气温则在华北南部的汾渭平原(r= −0.390)、东南部的苏北平原、西北地区东南部的秦巴山区、青海省北部以及东北地区中西部二者相关性较强,在其他地区较弱,其在西北地区中西部以及东北北部呈正相关,在其他地区均呈负相关;降水与平均最高气温在东北(除其北部)、华北(其东南部的苏北平原r= −0.568)以及西北地区东部相关性较强,而在西北地区中西部较弱,且除青海外,其他地区均呈负相关,相关性整体由东向西变弱。整体上,降水与三类气温在纬度较低的地区往往相关性更强,如在温带季风气候区,降水与三类气温的相关性均由东北向华北北部、由华北中东部向南部、东南部增强。除在内蒙古西部降水与三类气温的相关性均未通过显著性水平检验外,在新疆、青海、东北北部,降水与气温的相关性均随三类气温依次变化逐渐减弱,而在其他地区则与之相反。

图4 各分区降水与三类气温的相关系数空间分布图Fig.4 Spatial distribution of coefficient between precipitation and three types of temperature

2.3 降水与三类气温的趋势关系

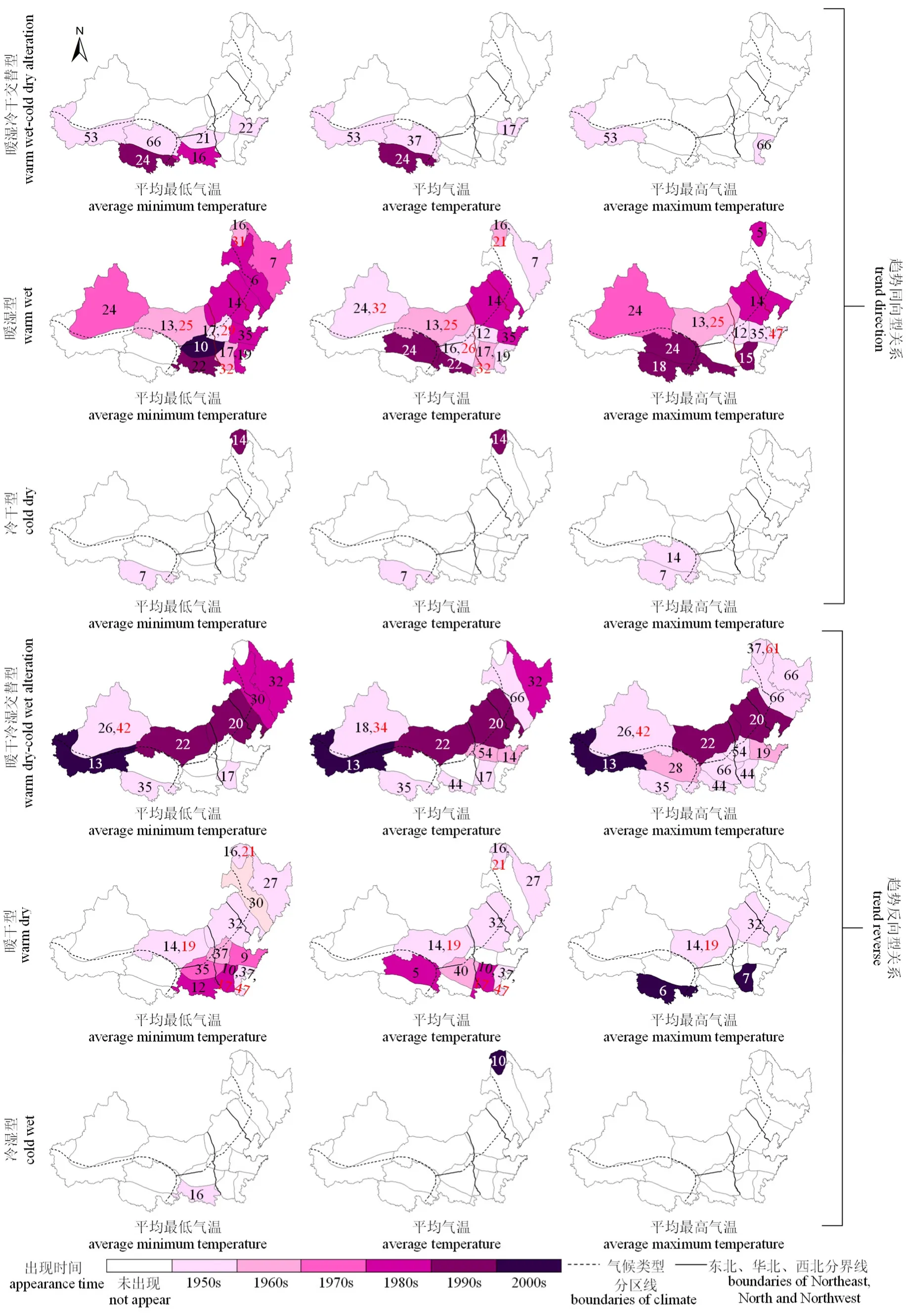

根据趋势分析过程,确定出各分区降水与三类气温的关系共有六类,将这六类关系依次命名为暖湿冷干(冷干暖湿)交替型(以下简称暖湿冷干交替型)、暖湿型、冷干型、暖干冷湿(冷湿暖干)交替型(以下简称暖干冷湿交替型)、暖干型和冷湿型,分别归属为趋势同向型和趋势反向型两大类(图5a)。某类关系在部分站点间断出现(已在图6标出),其出现时间以最早出现、持续时间以持续期最长的一次为准,并将所有间断的持续时间进行累加,称为持续总时间(图5b)。图6为趋势同向型、趋势反向型关系在各分区的出现时间、持续时间及持续总时间的空间分布。

图5 关系类型界定图(a)及各类关系出现时间、持续时间及持续总时间统计方法界定图(b)Fig.5 Definition diagram of relationship types(a), and definition diagram of statistical methods for appearance time, duration time and total duration time of various relationships(b)

图6 降水与气温关系出现时间、持续时间及持续总时间的空间分布Fig.6 Spatial distribution of the appearance time, duration time and total duration time of the relationship between precipitation and temperature

2.4 降水与气温关系的时空变异性

2.4.1 暖湿冷干交替型

这类关系在西北地区东南部(仅平均最低气温)以及青海南部(除平均最高气温)出现的时间较晚,分别为 1985年和 1992年,而在其他地区则均为1951年,除平均最高气温外,均呈自北向南出现时间变晚的趋势,这类关系在新疆南部、青海北部(平均最低气温和平均气温)、华北东南部(平均最高气温)的持续时间较长,而在其他地区较短。

2.4.2 暖湿型

降水与平均最低气温在东北地区出现这类关系的时间及其持续时间自北向南变晚、变短,而在华北地区,除在其西南部的持续总时间略长于周边地区外,出现时间、持续时间整体自西向东变晚、变长,在西北地区北部,这类关系的出现时间、持续时间自西向东变早、变短,而在西北地区东部则随纬度下降变早、变长;降水与平均气温在东北北部出现这类关系的时间比东部晚,且持续时间比东部长,而在华北地区,这类关系的出现时间、持续时间自北向南变早、变短,在西北地区东南部和青海北部出现时间较晚,向北逐渐变早且持续时间变短,持续总时间则与之相反(由26 a变为25 a);降水与平均最高气温在东北地区仅于 1985年在其北部出现过此类关系,持续时间为 5 a,在华北地区,这类关系以其中部为中心,出现时间最早,向南北两侧逐渐变晚,且除在华北中东部的持续时间长于周边地区外,整体自北向南缩短,而在西北地区,这类关系的出现时间随纬度下降变晚,持续时间在内蒙古西部较短(但其持续总时间较长),在其他地区较长。

2.4.3 冷干型

这类关系在青海北部(仅平均最高气温)、南部(三类气温)的出现时间均为1951年,持续时间分别为14 a和7 a,而在东北北部(除平均最高气温)的出现时间为1992年,持续时间为14 a。

2.4.4 暖干冷湿交替型

降水与平均最低气温在华北西南部、青海南部、新疆北部出现这类关系的时间较早,且除华北西南部外,持续时间均较长,在其他地区则自东北向西南、随海拔升高出现时间变晚、持续时间变短;与平均气温在东北地区(除北部外)出现这类关系的时间及其持续时间自西向东变晚、变短,而在华北地区,这类关系的出现时间随纬度下降变早,持续时间在华北中西部最长,而在其他地区较短,西北地区北部出现这类关系的时间自西向东变晚,南部则与之相反,且除在新疆北部的持续总时间较长外,持续时间整体自西向东变长;降水与平均最高气温在研究区中部(90°—120°E)出现这类关系的时间及其持续时间随纬度下降变早、变长,而东北地区出现这类关系的时间整体较早且持续时间较长,新疆出现这类关系的时间及其持续时间自北向南变晚、变短。

2.4.5 暖干型

除华北东南部外,降水与平均最低气温、平均气温出现这类关系的时间均随纬度下降变晚,但二者持续时间变化趋势的差异较大,降水与平均最低气温呈由东北地区中东部向西北地区东部、由华北地区中东部向其南部持续时间变长的趋势,与平均气温则在华北西南部以及青海北部等地的持续时间较短,而在其他地区较长,与平均最高气温在华北北部、内蒙古西部出现这类关系的时间较早,且持续时间较长,而在华北西南部、青海南部出现较晚,持续时间较短。

2.4.6 冷湿型

这类关系在西北地区东南部(平均最低气温)的出现时间为1951年,持续时间为16 a,在东北北部(平均气温)的出现时间为2006年,持续时间为10 a。

2.4.7 年代际降水与气温关系的时空演变

图 7为年代际降水与三类气温关系的空间分布示意图(仅表示出各分区降水与气温的主要关系类型),图8为各研究区降水与三类气温关系随时间演变示意图。在降水与平均最低气温关系的时空变异性方面,降水与平均最低气温在1950s—1970s除在青海北部、新疆南部等中纬度(36°—39°E)地区以暖湿冷干交替型关系、在青海南部、新疆北部以暖干冷湿交替型关系为主外,整体以暖干型关系为主;而在1980s—1990s,除青海、新疆南部等地区外,整体呈北部暖湿、南部暖干的分布规律;进入21世纪以后,研究区整体以暖干冷湿交替型关系为主,集中在东北、华北北部、内蒙古西部等高纬度地区。

图7 各年代降水与三类气温关系的空间分布示意图Fig.7 The spatial distribution of the relationship between precipitation and three types of temperature in each period

图8 降水与三类气温关系随时间演变示意图Fig.8 The evolution of the relationship between precipitation and three types of temperature over time

在降水与平均气温关系的时空变异性方面,在1950s—1970s,降水与平均气温在东北(除中西部外)、华北北部、东南部以暖干型、在青海北部等中纬度地区以暖湿冷干交替型、西北东部以暖湿型关系为主外,整体以暖干冷湿交替型关系居多;自1980s开始向暖湿转型,占研究区总面积的50%以上,即除东北、西北地区东部、青海以及华北中西部、西南部外,其他地区均呈暖湿型关系;进入21世纪以后,除青海及其以东地区以暖湿型关系为主外,整体以暖干冷湿交替型关系居多。

就降水与平均最高气温关系的时空变异性而言,在 1950s,降水与平均最高气温的关系除了在华北北部和内蒙古西部以暖干型、华北中部以暖湿型、青海以冷干型以及在新疆南部和华北东南部以暖湿冷干交替型关系为主外,整体以暖干冷湿交替型关系为主,并随时间的推移整体扩大,到 1970s末达到最大;自1980s开始,暖湿型关系成为了研究区主要的降水气温关系类型,即除东北、华北中西部、内蒙古西部以及西北地区东部外,均以暖湿型关系为主;21世纪以后,除华北南部、中东部、西北地区东南部以及青海外,研究区整体以暖干冷湿交替型关系为主。

综上所述,暖湿冷干交替型、暖湿型、暖干型关系均在中高纬度地区的出现时间较早,而在低纬度地区较晚,其他关系类型,除暖干冷湿交替型关系在新疆外,则均与之相反,暖湿型、暖干冷湿交替型关系的持续时间由西北北部向华北北部缩短,暖干型关系则与之相反。处于不同的干湿区、温度带(郑景云等,2010)的研究区降水与气温关系的演变也不同,如东北(中温带湿润区)、华北中西部、西北东部(中温带半湿润、半干旱混合区)在整个研究时段内均以趋势反向型关系为主;青海(高原温带、亚寒带)大多呈趋势同向型关系;东北北部(寒温带)的降水-气温关系在整个研究时段内大致经历了由暖干到暖湿、再到暖干、冷干及冷湿的5次变化;华北南部、中东部等地区(暖温带半湿润区)在1980s以后均以暖湿型关系为主,并持续至2016年;而内蒙古西部、华北北部(中温带干旱、半干旱、半湿润混合区)在1950s以暖干型关系为主,随后向暖湿转型,进入21世纪以后则以暖干冷湿交替型关系居多,且前者关系发生转化的时间早于后者;新疆北部(暖温带、中温带干旱区)的降水与气温在 1980s—1990s呈暖湿型关系,除此之外,均以暖干冷湿交替型关系为主,南部(暖温带、高原亚寒带干旱区)在 21世纪以前呈趋势同向型关系,21世纪以后则与之相反。

3 讨论

内蒙古东部、中部降水与三类气温均呈负相关(李虹雨等,2017)、科尔沁沙地年区域平均降水量与区域平均气温呈显著负相关(王静茹等,2016)、黄河流域内蒙古段年际降水与平均最高气温呈负相关(黄星等,2016)等,均与本文对应区域所得结论一致,而黄河流域降水与气温呈负相关(李佩成等,2011)、东北地区降水与三类气温均以正相关为主(Du et al.,2013)等,与本文存在一定差异,可能是研究范围、气温类型等不同所致。内蒙古降水与三类气温以反对称关系为主(李虹雨等,2017),黄河流域内蒙古段降水与三类气温在1980s—1990s呈一致的上升趋势(黄星等,2016),西北地区自1980s开始向暖湿气候转型(Shi et al.,2007)等,均与本文“降水与气温在1980s—1990s以暖湿型关系为主,除此之外,均以暖干冷湿交替型关系居多”的结论吻合。而Wang et al.(2018)的研究结果表明,21世纪以后,气温在全国较大范围内呈下降趋势,降水则以增加为主,这与本文的研究结果有所不同,可能与研究时段、划分关系类型的时间尺度不同有关。

关于不同类型的降水、气温关系所产生的影响目前众说纷纭,如当气候由暖湿变为冷干时,土壤含水量会明显下降(Samuel et al.,2016),暖干型关系会对陆地水储量(Cao et al.,2018)、农作物产量(Beniston et al.,1998)等诸多方面造成负面影响,在更冷、更干的条件下,植被覆盖度会显著下降,但会增加其功能的多样性(Alani et al.,2017)。亦有学者提出,降水与气温对植被、作物等产生的影响存在时滞性(Li et al.,2019;Ofori-Boateng et al.,2014)和种间差异(宋小艳等,2018),亦与海拔(Wang et al.,2020)、地形(Albrich et al.,2020)、季节(Wagena et al.,2018)、气温类型(Wang et al.,2018)等诸多因素紧密相连。关于本研究区不同类型的降水-气温关系所产生的影响,今后有待进一步研究。

本文对中国北方地区降水与三类气温关系做了详细分析,但由于个别站点存在迁站、部分数据时间序列长度有限等情况,对于长期降水与气温间关系的变化规律分析存在一定的不确定性与局限性。使用数据为处理后的各分区区域平均值,忽略了部分区域异质性,亦对结果产生一定影响。本次研究不仅对揭示中国北方地区降水与气温间关系的变化规律有一定借鉴意义,更对整个北方地区的生态环境改善、农牧业可持续发展、水资源问题应对等均有一定的参考价值。

4 结论

(1)降水与平均最高气温(−0.568—0.082)的相关性强于平均最低气温(−0.018—0.413)和平均气温(−0.39—0.261),与平均最低气温在新疆、青海呈较强的正相关性,而与平均气温则在华北北部、东南部以及青海北部等地区负相关性较强,与平均最高气温在东北、华北、西北地区东南部相关性较强,且除青海外,均呈负相关。

(2)降水与气温关系主要有趋势同向型和趋势反向型两大类以及暖干冷湿交替型、暖湿冷干交替型、暖干型、暖湿型、冷干型、冷湿型六小类,趋势同向型关系以暖湿型为主,自1980s开始在较大范围内出现,持续时间集中在21—40 a之间,趋势反向型关系以暖干冷湿交替型为主,出现时间多为1950s,持续时间为13—66 a不等。

(3)就整个研究区而言,降水与平均最低气温在1950s—1970s以暖干型关系为主,与平均气温、平均最高气温则大多呈暖干冷湿交替型关系,在1980s—1990s,降水与三类气温的关系陆续向暖湿转型,其中降水与平均气温关系发生转化的时间早于平均最低气温和平均最高气温,进入21世纪以后,降水与三类气温均以暖干冷湿交替型关系居多。

(4)降水与气温关系的演变和分布亦存在南北差异,在1950s—1990s,研究区北部和南部的降水与气温虽均呈由趋势反向型关系向趋势同向型关系转化的趋势,但北部关系发生转化的时间早于南部;进入21世纪以后,北部的降水与气温大多以相反的趋势变化,南部则均以上升为主,呈暖湿化的趋势。