针灸治疗卒中后吞咽障碍的选穴规律分析*

2021-03-09曲可心周鸿飞

曲可心,周鸿飞

(辽宁中医药大学,辽宁 沈阳 110167)

脑卒中是造成吞咽困难的最常见原因之一,据报道其发病率可达到50 %以上[1]。中风后吞咽困难是指中风后与吞咽功能有关的中枢损伤,以及控制有关肌肉运动的能力下降,使神经肌肉无法协调安全平稳地将食物送到胃的症状[2]。吞咽功能障碍引起了大量的脑中风病人营养不良、误吸、脱水、肺部并发症,更是大大增加了其死亡的风险。目前,针灸治疗在吞咽功能障碍患者中得到了广泛使用,在广大民众中也得到了认可,并被应用于多种临床实践中[3]。但是,目前临床治疗以个人经验为主,缺乏总结。因此,本研究主要是利用数据挖掘技术,梳理针灸治疗中风后吞咽障碍的相关临床文献,以深入地研究这种疾病的最佳治疗途径,为其在临床上的治疗提供新思路。

1 资料与检索方法

1.1 检索方法

中国知网(CNKI)、万方全文数据库(Wanfang)和重庆维普数据库(CQVIP);检索时间为2019年1月~2020年12月;分别以中风相关检索词(“蛛网膜下腔出血”“脑血管病”“卒中”“脑梗死”“脑血管意外”“脑血栓”“脑栓塞”“脑出血”“假性球麻痹”“假性延髓麻痹”“延髓麻痹”),吞咽困难相关检索词(“吞咽困难”“吞咽障碍”“吞咽功能”“口咽功能”“咽下困难”)和针刺相关检索词(“针刺”“针灸”“针”“刺”“灸”“穴位”“穴”)为篇名/摘要/关键词进行检索。

1.2 纳入标准

①研究对象有明确的诊断标准,诊断为中风或脑卒中,不限年龄、性别和种族等;②主要干预措施是针灸;③有特殊的穴位处方及其他治疗措施;④临床试验计划比较合理,至少有一个对照组。

1.3 排除标准

①综述、文献研究、著名科学家和医生的实践经验总结、学术讨论、案例分析讨论和动物科学实验等相关文献;②文章中无明确的疗效,无明确的穴位,无具体统计学意义或其他治疗方法的相关文献;③纳入病例数少于10例;④一稿多投或数据相同的文章排除首次发表以外的篇目。

1.4 数据分析

①数据标准化:参照“十三五”国家规划教科书《经络腧穴学》第2版对穴位和经络名称的处理标准化;②建立处方数据库:使用Excel 2019建立治疗中风后吞咽障碍的针灸治疗处方数据库,将这些处方的数据导入SPSS 26.0中;③统计软件:使用SPSS 26.0软件进行聚类分析,SPSSmodeler 18.0软件进行关联性分析。

1.5 质量控制

由两位研究员严格按照文献纳排标准进行独立筛选,并交叉核对,如遇分歧,与通讯作者讨论后决定。

2 结 果

2.1 穴位频次分析

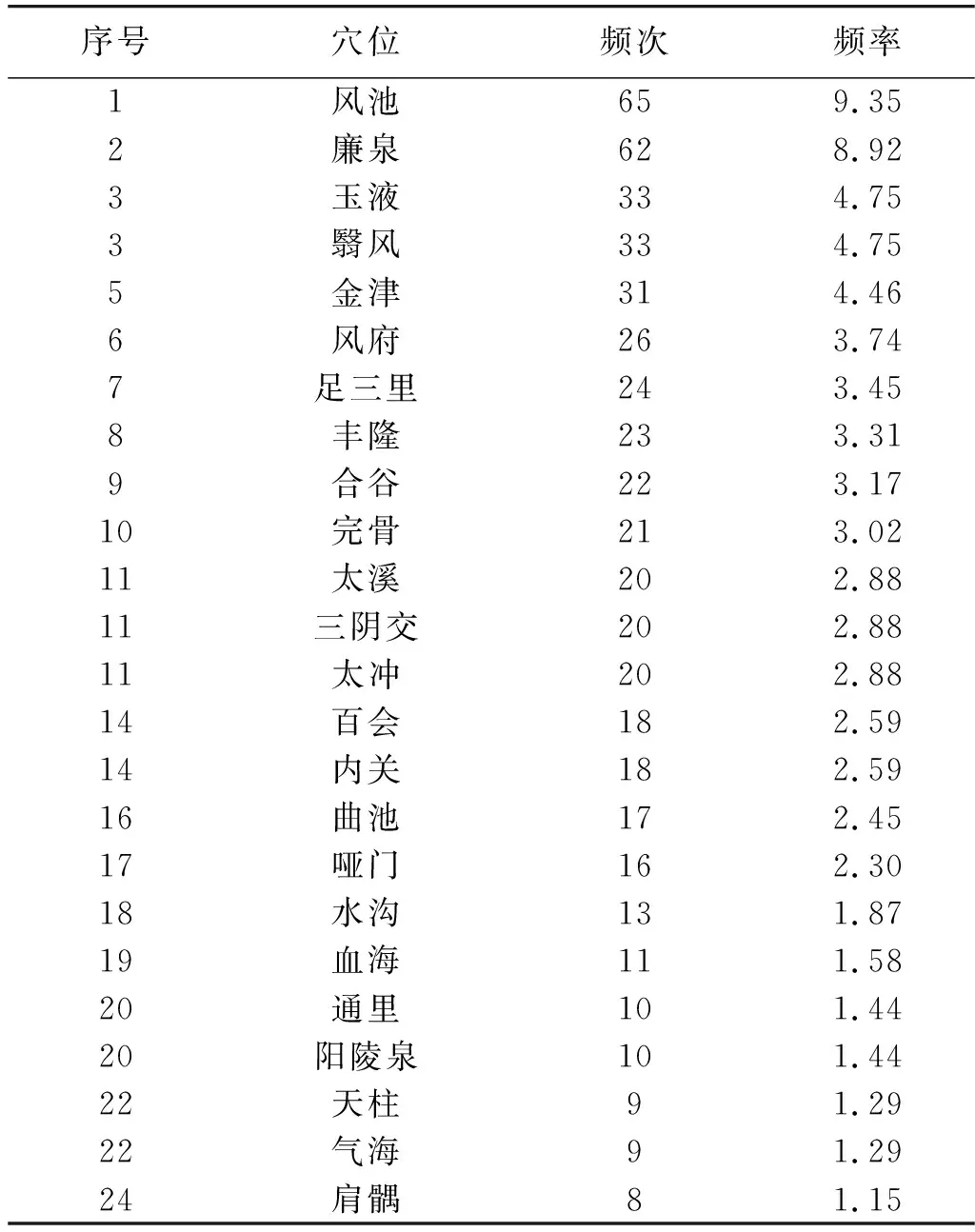

针对94篇纳入本研究的处方进行了穴位频次分析,穴位实际使用总频次695次,共涉及86个穴位。计算86个穴位的平均使用频次,其平均值为8.08(695/86=8.08)。因此,选取使用频次≥8的穴位,作为文献中重点研究的高频次穴位。选取的24个高频穴位按照出现频次从高到低进行排序为:风池、廉泉、玉液、翳风、金津、风府、足三里、丰隆、合谷、完骨、太溪、三阴交、太冲、百会、内关、曲池、哑门、水沟、血海、通里、阳陵泉、天柱、气海、肩髃。见表1。

表1 针灸治疗卒中后吞咽障碍常用穴位

2.2 穴位归经与部位分布分析

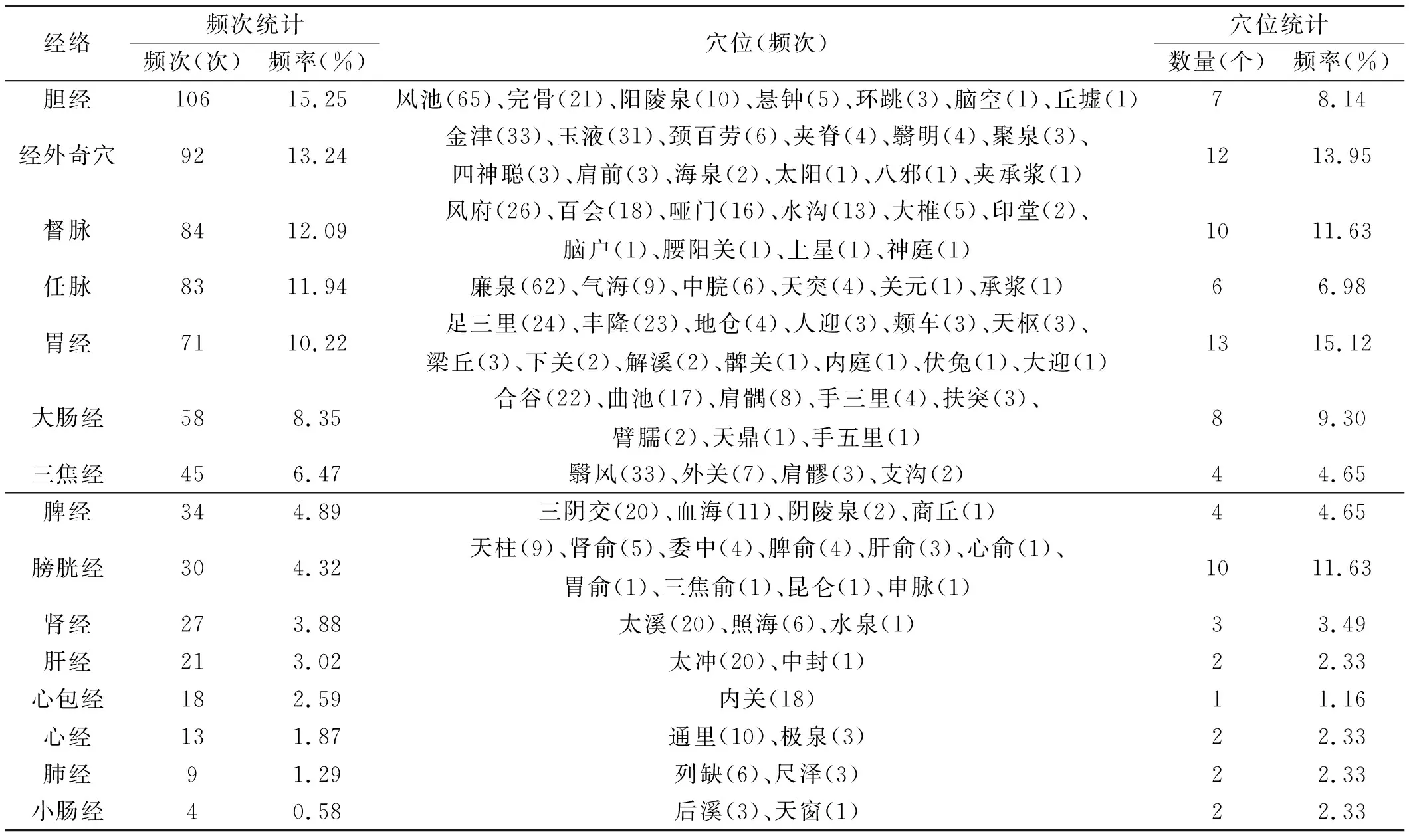

针灸在卒中后吞咽障碍治疗中共涉及15条经脉,其中使用频次最多的3条经脉(除经外奇穴)分别为胆经(106次,15.25 %)、督脉(84次,12.09 %)、任脉(83次,11.94 %)。其中涉及胃经(13个,15.12 %)腧穴个数最多,其次为经外奇穴(12个,13.59 %)、督脉(10个,11.63 %)、膀胱经(10个,11.63 %)。肝经、心包经、心经、肺经、小肠经穴位使用相对较少,肝经、心经、肺经、小肠经涉及穴位2个;心包经涉及穴位1个。见表2。

表2 针灸治疗中风后吞咽障碍穴位归经分布

2.3 腧穴分布分析

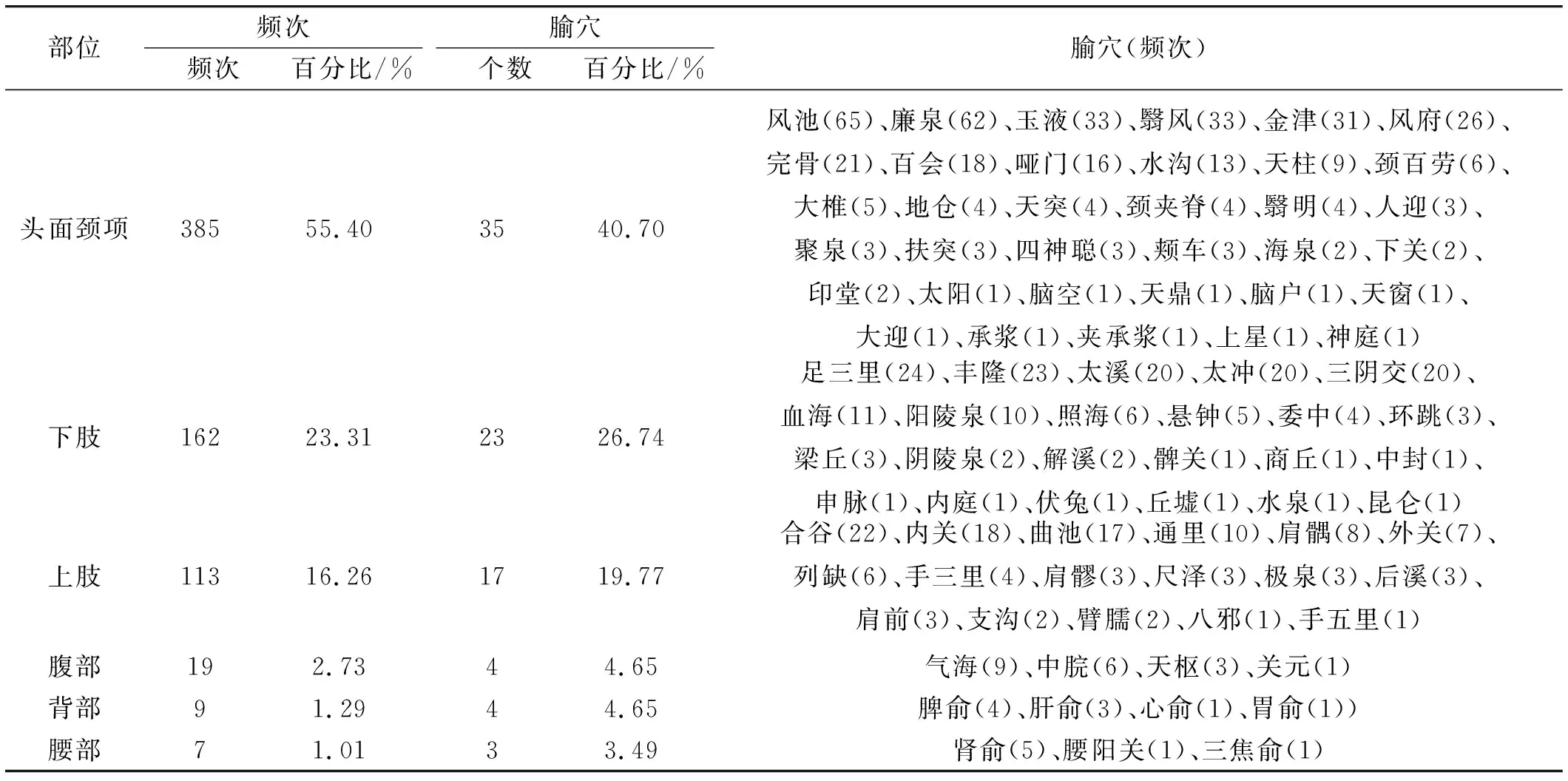

所选取的86个穴位按头面颈项、下肢、上肢、腹部、背部、腰部进行分类。在头面颈项部涉及穴位最多(385次,55.40 %),其次是下肢(162次,23.31 %),上肢(113次,16.26 %)。见表3。

表3 针灸治疗中风后吞咽障碍穴位部位分布

2.4 特定穴分析

对五输穴和原穴进行统计,所选取的86个穴位中,涉及的五输穴有17个(去重复),原穴4个。五输穴中涉及的井穴有0个,荥穴有1个,输穴有3个,经穴有5个,合穴有6个。见表4。

表4 五输穴和原穴穴位数统计表

其余使用最多的特定穴为交会穴21个,背俞穴6个,八脉交会穴6个,络穴5个,下合穴3个,八会穴3个,募穴3个郄穴2个。见表5。

表5 除五输穴和原穴的特定穴穴位数及使用频次统计表

2.5 可视化分析探索组穴规律

2.5.1 聚类分析

利用IBM SPSS Statistics 26.0软件对出现频次≥8的24个腧穴进行集合可视化分析,以探究针灸治疗卒中后吞咽障碍的组穴规律。可将其划分为6类,结果见(封三 图1、图2)。①金津、玉液、完骨、翳风、风池;②风府、哑门、天柱;③廉泉、通里;④足三里、曲池、太溪、丰隆、太冲、三阴交、血海、合谷、气海、阳陵泉、肩髎;⑤内关、水沟;⑥百会。

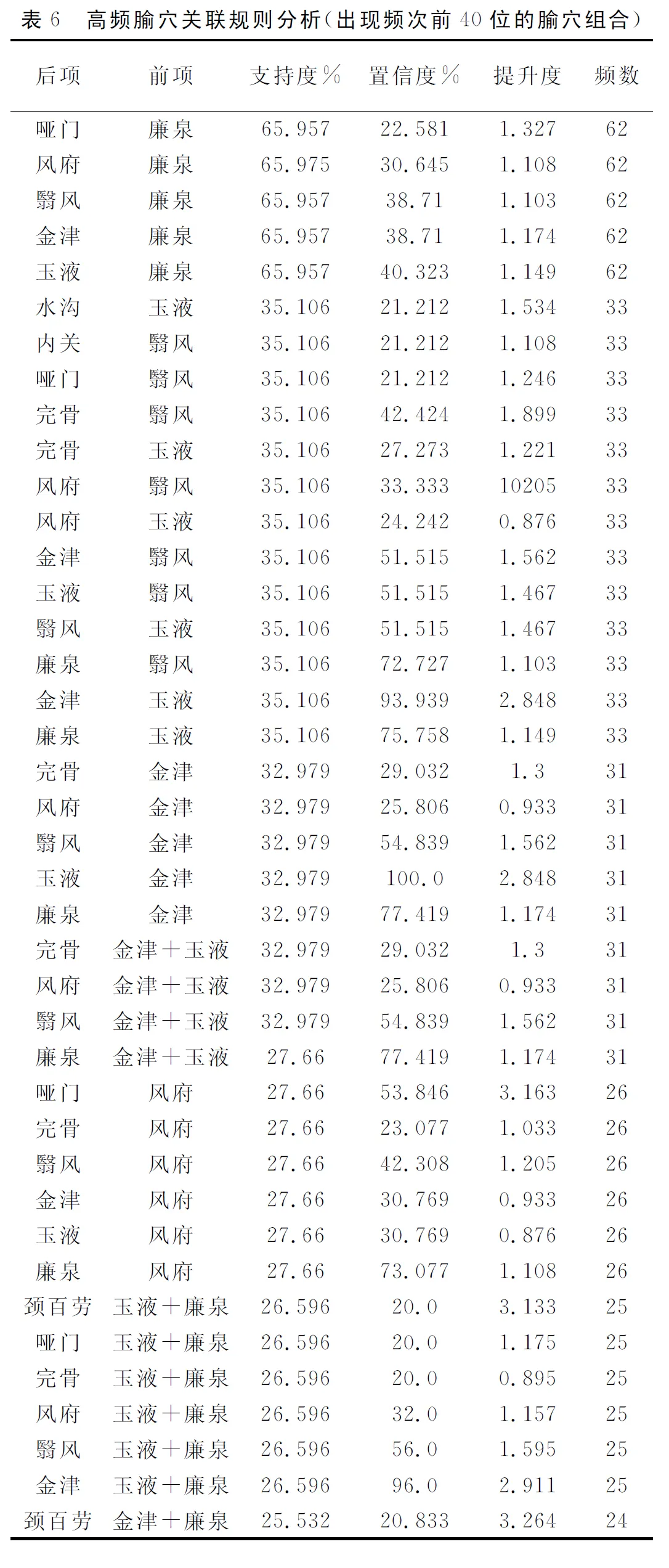

2.5.2 关联规则分析

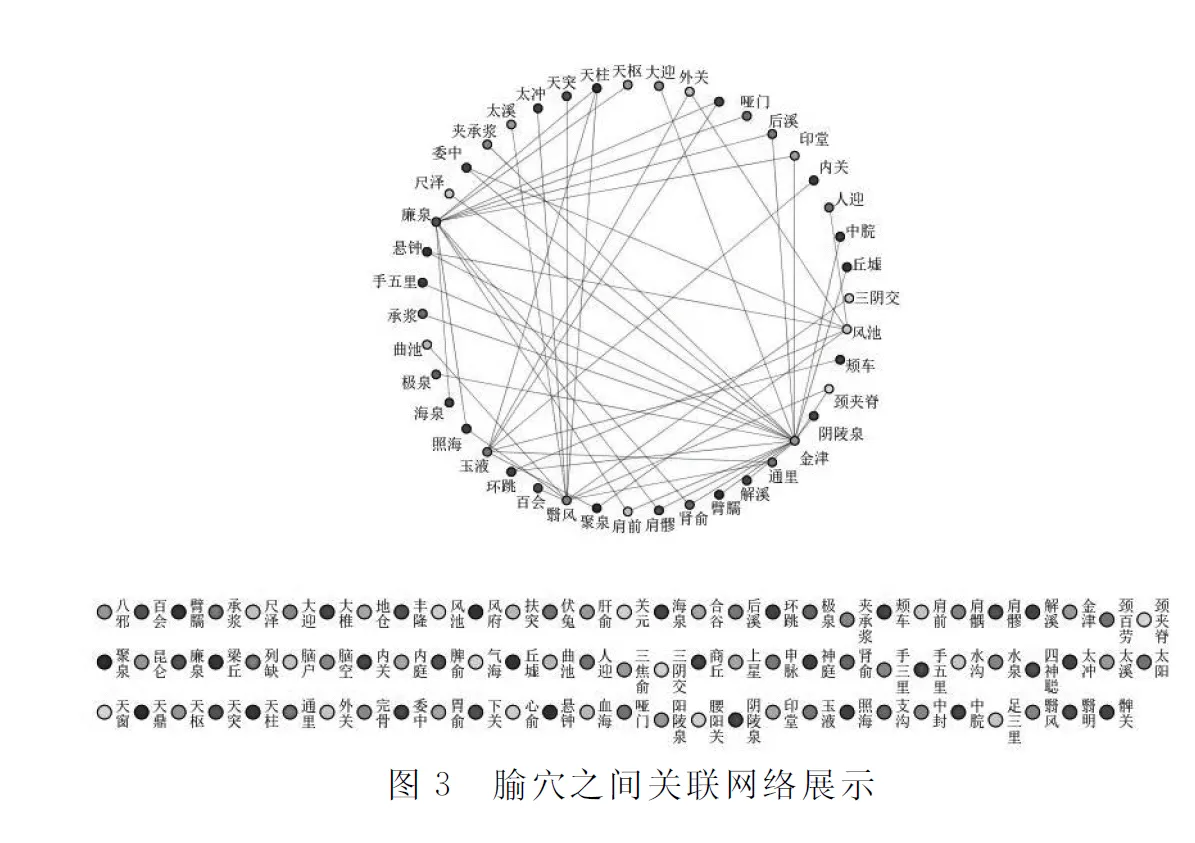

腧穴按出现为 1,不出现为0,导入SPSS modeler 18.0中,运用Apriori算法设支持度≥15 %,置信度≥20 %,分析腧穴之间的关联规则,且腧穴关联规则包含元素不少于2个。最终得到腧穴关联规则255条。

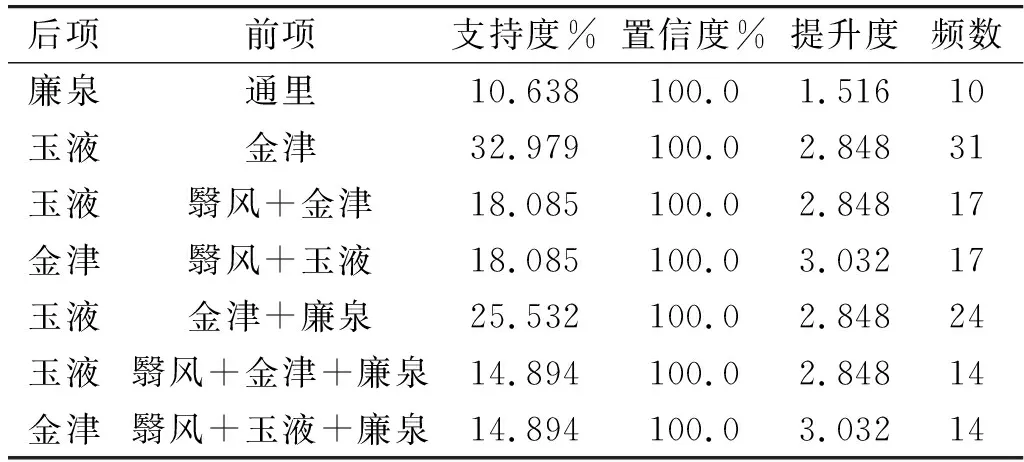

关联规则分析表中,支持度揭示了后项和前项同时出现的频率,结果显示最高支持度为65.957,说明哑门和廉泉、风府和廉泉、翳风和廉泉、金津和廉泉、玉液和廉泉同时出现的频率非常大。置信度揭示了后项出现时,前项是否一定会出现,结果显示最高置信度为100.0,说明廉泉出现时,通里很大概率会出现;玉液出现的时候,金津、翳风、廉泉很大可能会出现;金津出现的时候,翳风、玉液、廉泉很大可能会出现。提升度表示“在后项出现的前提下,前项出现的频率”与“前项出现的频率”的比值,提升度>1代表正相关,提升度<1代表负相关,提升度=1代表没有相关性。筛选出现频次前40位的腧穴组合,见(封三 表6)。筛选出置信度为100 %的腧穴配对7组,见表7。阈值=30,关联“网络化展示”见(封三 图3)。

表7 高频腧穴关联规则分析(置信度=100 %)

2.6 总结使用频次最高的五个腧穴的操作方法(包括角度、深度留针时间等)

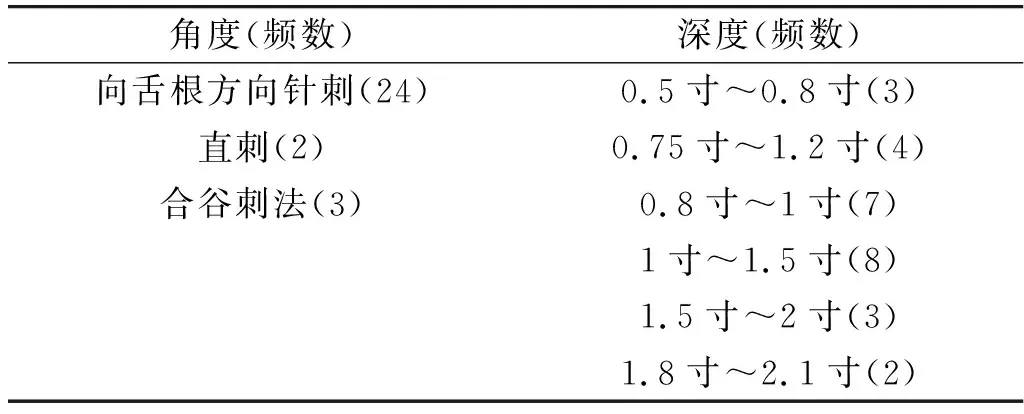

2.6.1 廉泉穴操作归纳(见表8)

表8 廉泉穴操作归纳(频数≥2)

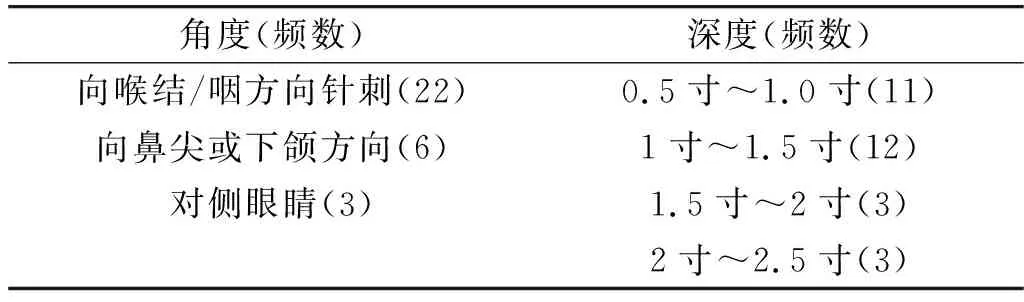

2.6.2 风池穴操作归纳(见表9)

表9 风池穴操作归纳表(频数≥2)

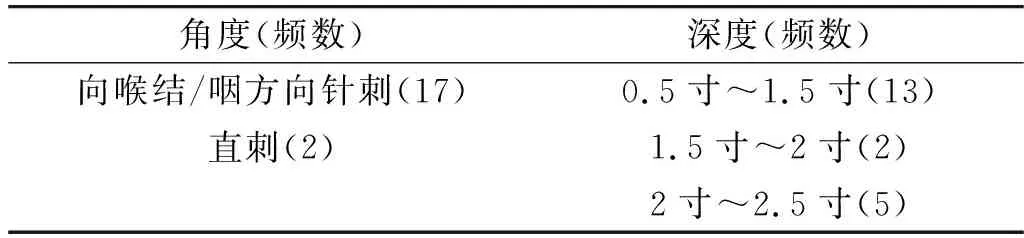

2.6.3 翳风穴操作归纳(见表10)

表10 翳风穴操作归纳表(频数≥2)

2.6.4 金津、玉液操作归纳

金津、玉液的操作方法与教材中并无明显出入,其操作方法为使用三棱针点刺(出血1 mL~2 mL)。

3 讨 论

从解剖结构上来看,廉泉穴的深处是舌根,舌根的周围由于有大量的咽神经丛和舌咽部肌群,还有舌下神经和吞咽神经的分支,因此可以完成正常吞咽[4]。通过深刺此穴位既能够刺激吞咽肌群,又可以刺激舌咽末梢神经,,利于吞咽功能的恢复。孟迎春[5]等通过研究发现针刺廉泉穴时将针尖朝向舌根部深刺60 mm~70 mm时效果最佳,是临床治疗中风后吞咽障碍有效且安全的方法。

通过对风池穴的解剖研究,风池穴的深部是延髓,浅层有枕小神经的分布,深层有枕大神经和枕动脉的分布。所以比起穴位的有效性,更值得关注的是穴位的安全性。方继良等[6]研究认为风池穴向鼻尖方向刺入45 mm~65 mm时危险性最小,且根据所纳文献,疗效亦可以得到保证。

翳风穴的定位是在耳垂后方,当乳突与下颌角之间的凹陷处,深部正对面神经干出茎乳孔处及颈动脉鞘,但是在翳风穴针刺1.5寸即40 mm时即有相当大的危险伤及颈内动脉等重要结构。姜雪梅等[7]发现,进针后针尖略微向下,大致与垂直于皮肤的水平线成10°夹角平刺时,既能对面神经干起到一定的刺激强度,又不会造成危险。

综上所述,在一些脑卒中相关疾病中,针灸是较为常见的一种治疗方法,且目前针灸用于治疗吞咽障碍,颇见成效。近2 a来,对于此病的治疗没有太大变化,根据此次研究结果显示,纳入的94条穴位处方中,选择高频穴位和其安全操作如下:风池(向鼻尖方向刺45 mm~65 mm)、廉泉(朝向舌根部刺60 mm~70 mm,)、翳风(针尖略向下,大致与垂直于皮肤的水平线成10°夹角平刺0.5寸~1.5寸)、玉液、金津(三棱针点刺出血)。从取穴特点上分析,遵循以近部取穴为主,体现了“腧穴所在,主治所及”的思想。虽然针刺治疗中风后吞咽功能障碍的临床治疗已经得到较大的重视和认可,但未能够像西医或其他康复医学那样形成统一的、规范化的诊疗对策,因此,若能够进行规范的操作和制定科学的评价指导标准,便能更好地开拓和发展针灸技术,提高和改善患者健康和预后,寄希望于使用更少的腧穴治疗本病,既能减轻患者的痛苦,又可以达到治疗效果。