长江经济带自然资源可持续利用评价研究

——基于改进三维生态足迹模型

2021-03-09夏正仪

张 露,夏正仪

(河海大学商学院,南京 211100)

习近平总书记指出,可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”。作为中国可持续发展问题的重中之重,长江经济带的生态发展尤为重要。长江经济带因丰富的自然资源、多样性的经济文化和地理区位优势,成为中国资源最丰富、经济最集中的巨型产业带,在中国经济区域中具有极其重要的战略地位。长江经济带建设已经上升为国家战略,但长江生态环境正面临严重威胁,大量资源消耗和严峻的生态环境问题正制约着长江经济带的发展。由于过度放牧、植被破坏、基础设施建设和坡耕地侵蚀,造成了长江上游段水资源枯竭、水土流失以及石漠化。长江中下游城镇化进程加速,沿线大量蓄水和排污,导致下游淡水湖泊被污染、湿地萎缩、居民用水困难等问题。随着工业化、城镇化和农业现代化的发展要求,流域内水资源大规模的时空调配必然促使各方资源需求增强。

研究可持续发展需要从全局视角协调生态系统和经济系统的运行,自然资本作为联结生态可持续与经济可持续的最优媒介,是研究可持续发展的最佳评价指标。1991 年,Pearce 等[1]首次提出自然资本的概念,Daly[2]对自然资本的概念进行了扩充,并提出自然资本能够在现在或未来提供有用的产品流或服务流的自然资源及环境资产的存量。为了研究自然资源核算,1992 年,Rees[3]首次提出了生态足迹的概念;1994 年,Wackernagel 等[4]将其完善为一种衡量自然资本可持续利用的生物物理定量测度方法,是界定和度量人类活动对地球生态系统影响的可操作的指标和方法。1999 年,生态足迹研究引入国内后,主要应用于3 个方面:①国家和省市等区域层面。徐中民等[5,6]首先进行了甘肃省生态足迹和中国生态足迹实证研究;谢高地等[7]利用生态足迹对中国近25 年生态服务消耗进行评估,揭示了生态债务的本质;张可云等[8]对比全国31 个省级区域的生态足迹和生态承载力,讨论了区域生态破坏转移的问题;杨屹等[9]利用修正生态足迹测算了陕西省生态足迹和生态承载力。此后,研究区域尺度向城市延伸,张颖[10]、周静等[11]分别对北京市和南京市生态足迹进行了测算和可持续化发展分析研究;②多层次拓展研究。从土地拓展到旅游、资源利用、进出口贸易、城市发展等领域[12-15],从空间和时间序列上进行多方面横向和纵向对比研究;③研究方法的改进与评价。赵文晖等[16]提出“省公顷”模型提高精准性;刘某承等[17]利用净初级生产力改进产量因子的测算方法。

诸多学者对生态足迹计算模型进行修正和改进,但研究重点仍然主要集中于生态赤字,而非自然资本的存量,并且无法区分自然资本流量和存量,因此会出现“伪持续”情况,即一个区域传统生态足迹的盈余状态是通过大量消耗自然资源存量资本换取的,实际上是不可持续的。针对模型缺陷,Niccolucci等[18]提出了三维生态足迹模型,在传统生态足迹的基础上引入了生态足迹深度和生态足迹广度2 个新指标,构建了三维生态足迹模型,实现了从时空序列对流量资本和存量资本的分类测度;并利用三维生态足迹模型分析了1961—2006 年全球生态足迹深度和广度的时空变化特征[19];方恺等[20-23]在现有三维生态足迹模型作出改进,更好地测算区域尺度和地类尺度的三维生态足迹,利用改进三维生态足迹对11 个国家、中国以及各省的自然资本利用情况进行分析;杜悦悦等[24]、张星星等[25]、杨敏[26]比对了京津翼、珠三角和长三角城市群内部自然资本利用状态;三维生态研究覆盖了全球、国家和省市尺度,流域尺度上的研究还处于探索阶段。部分学者对陕西省、温州市、南京市、盐城市等进行研究[27-30];流域尺度上,马维兢等[31]对福建省九龙江流域的自然资本动态作出了评估。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源与测算方法

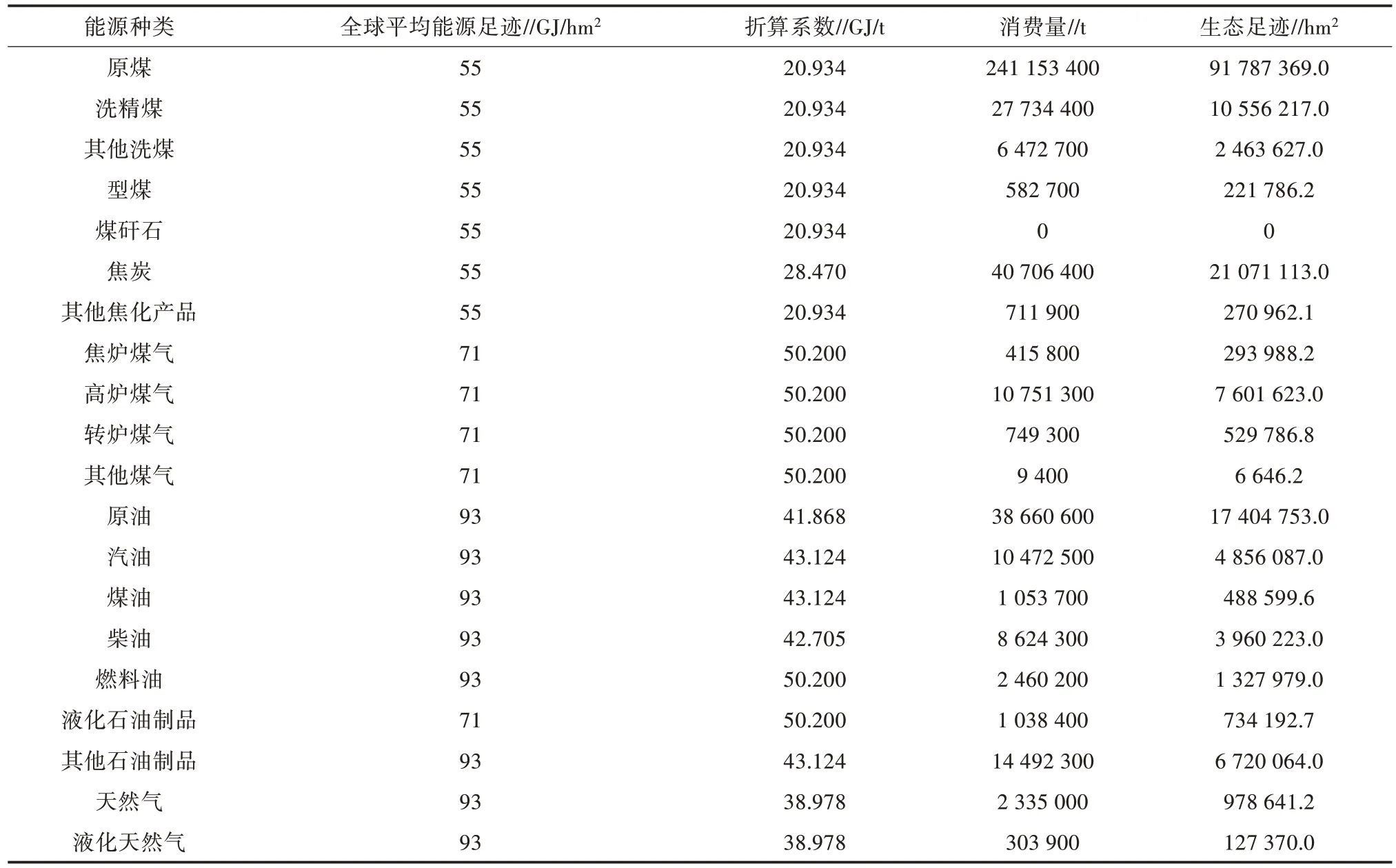

本研究选取2007—2017 年长江经济带9 省2 市各项指标作为研究数据来源。表1 展示了各类土地的特征界定以及产品构成。各省市的农林牧渔业产值来自《中国农业统计年鉴》,各类土地、城市建设面积及其消费值均来自《中国统计年鉴》和省市统计年鉴,各省市煤炭、石油、天然气消费量来自《中国能源统计年鉴》,而各类化石能源地能转换系数采取世界自然基金会(WWF)的相关文件(表2)。对于均衡因子和产量因子的测算,将各土地类型产品的产量转换为产值,可以协调不同产品产量计量单位的可比性。传统生态足迹测算时,将化石能源土地设定为能够吸收CO2土地,且仅设定林地吸收能源排放的CO2,因此化石能源用地产量因子与林地相同。实际中,各区域建设没有为化石能源预留土地,因此化石能源产量因子为0。世界环境与发展委员会(WCED)建议,应该预留出12%的生物生产性土地用来保护生物多样性,实际计算生物承载力面积时应扣除。上述部分年份缺失的数据根据前后相关年份数据推算。

表1 传统生态足迹测算方法指标

表2 化石能源转换系数

1.2 “流域公顷”生态足迹模型

生态足迹是指给定人口和经济条件下维持消费和吸收废弃物的生物生产型土地面积[6]。基本思想是将人类消费需要的自然资产的“利息”(生态足迹)与自然资产产生的“利息”(生态承载力)转化为可以共同比较的土地面积,若生态足迹土地面积大于生态承载力面积即为生态盈余,若生态足迹土地面积小于生态承载力面积即为生态赤字。传统的生态足迹模型以全球所有土地及部分水域的平均生产力作为基准,确定模型参数,即全球公顷模型。李金城等[32]明确指出,对于地形、海拔、自然气候差异较大的流域生态足迹测算,相同土地利用类型的生物生产力存在很大分歧,直接利用全球或者全国因子不能准确反映流域内土地生产力。但是长江属于大江大河范围的流域类型,测算基准级别过小,导致操作难度太大,因此本研究将采取介于“国家公顷”和“省公顷”之间的“流域公顷”模型,提高流域生态足迹分析的准确性以及增强上下游之间的横向可比性,具体如图1 所示。

1)均衡因子。长江流域内各类土地的平均生物生产力相差较大,需要乘以各自的均衡因子转化为可以直接比较的标准面积。某类土地所贡献的平均生产力占全部土地平均生产力的比重即为流域内某类土地均衡因子的大小。具体计算公式如下:

式中,qi为长江流域第i类土地的均衡因子;WPi为长江流域第i类土地的平均生产力;WP为长江流域的平均生产力;WQi为长江流域第i类土地的总生物产量;WSi为长江流域内第i类土地的生物生产面积;WQ为长江流域土地的总生物产量;WS为长江流域土地的生物生产面积。

2)产量因子。长江流域内不同地区的同类生物生产性土地的生产力具有明显的差异,因此各地同类生物生产性土地的实际面积不能直接对比,需要通过产量因子来调节。产量因子表示为各地同类土地的平均生产力与流域总体同类土地平均生产力水平的差异,也综合反应了流域内各地环境和社会经济发展水平。具体计算公式如下:

图1 “流域公顷”生态足迹

式中,yi指第i类土地的产量因子;Pi指某地第i类土地的平均生产力;WPi是指流域内第i类土地的平均生产力;Qi是指某地第i类土地的总产出;Si指某地第i类土地的总面积;WQi指流域内第i类土地的总产出;WSi指流域内第i类土地的总面积。

3)生态足迹模型。

式中,EF为流域内总生态足迹;N为人口数;ef为人均生态足迹;qi为均衡因子;ai为人均i种消费项目折算的生态生产性面积;i为消费项目;pi为i种消费项目的平均生产能力;ci为i种消费品的人均年消费量,n为年消费类型的数量。

4)流域生态承载力模型。生态承载力是一个流域内所能提供给人类生产生活所需要的生物生产性土地面积,以此来表示该区域生态容量:

式中,EC为流域总生物承载力;N为流域总人口;ec为人均生态承载力;ai为实际人均占有的j类生物生产土地面积;qi指流域i类土地的均衡因子;yi指第i类土地的产量因子;Ylj为某行政区域j类土地的平均生产力;Ynj为流域内j类土地的平均生产力。

1.3 三维生态足迹模型

1)现有三维足迹模型。在生态足迹、生物承载力和生态赤字等二维生态足迹的指标基础上,三维生态足迹模型引入足迹广度和足迹深度2 个新指标。足迹广度表示人类对流量资本的占用水平,足迹深度表示人类对存量资本的消耗程度。其计算公式为:

式中,EFsize为足迹广度;EC为生态承载力;EFdepth为足迹深度(等于 1 时称为原长);ED为生态赤字;EF为生态足迹。

足迹深度和足迹广度可以理解为三维足迹在空间截面和时间轴2 个方向上的分量。因此,三维足迹是表体积的物理量(单位与二维生态足迹相同)。具体公式如下:

式中,EF3D为三维模型的生态足迹,EFclassic为二维模型的生态足迹。

相较于传统的二维生态足迹模型,三维生态足迹将存量资本不减少作为可持续发展判定的基本依据,通过增维使生态足迹成为时空模型,对流量资本和存量资本分类测度,既关注土地资源的空间稀缺性(代内公平),又关注化石矿物资源的不可再生性(代际公平)。

2)改进三维模型。三维生态足迹模型忽视了生态赤字与生态盈余的自然资本性质的差异,在区域尺度上会高估足迹广度、低估足迹深度,比较适用于单一地类的生态赤字测算。方恺等[20]推导出针对区域尺度的足迹广度和足迹深度计算公式:

式中,EFsize为区域足迹广度;EFdepth为区域足迹深度;EFi为第i地类的生态足迹;ECi为第i地类的生物承载力;EF3D为区域三维足迹。相应地,地类尺度上的普适性计算公式应为:

式中,EFsize,i为第i地类的足迹广度;EFdepth,i为第i地类的足迹深度。

1.4 模型补充

1)资本流量占用率。当资本流量未被完全占用时,足迹深度处于原长,即值为1。引入资本流量占用率指标来表示人类对资本流量的实际占用程度,计算公式如下:

2)存量流量利用比。当资本流量被完全占用时,生态处于赤字状态,此时存量资本开始被消耗,引入存量流量利用比来表征实际自然资本中存量与流量之间的关系,计算公式如下:

3)剪刀差。可以用来表示某时刻2 种变化趋势之间的差异程度。引用此指标来描述某年长江经济带内各地区足迹广度与足迹深度变化之间的差异程度,计算公式如下:

式中,α为剪刀差,其值变化越大,表明二者变化差异越大。y′1(t0)、y′2(t0)分别表示为t0时刻足迹广度和足迹深度的变化率。当足迹深度增加(变化率为正值)时剪刀差为正值,反之则为负值。剪刀差绝对值表现为足迹广度和足迹深度的拮抗性。

2 结果与分析

2.1 长江经济带各地区区域生态足迹

1)生态足迹、生态承载力和生态赤字分析。根据上述公式,利用长江经济带内各地类的生物生产性土地总面积及其产值总量数据,计算出长江经济带2007—2017 年均衡因子,结果如表3 所示。由表3 可知,长江经济带内建设用地均衡因子最高,水域和草地次之,表明建设用地是区域内单位面积产值最高的土地类型,而自然资源领域内水域和草地单位面积产值明显高于耕地和林地。2007—2013 年建设用地均衡因子变化呈稳定上升趋势,偶有回落,从2014 年开始下降明显。水域和草地均衡因子均呈先下降后上升趋势,2007—2013 年逐年下降,2014—2017 年上升趋势明显。耕地和林地则在近10 年内产出水平稳定。

表3 长江经济带2007—2017 年均衡因子

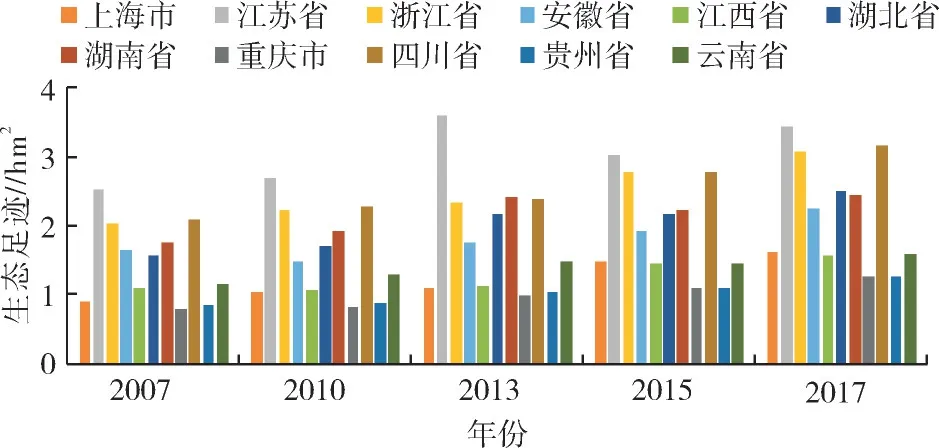

由图2 可知,在传统生态足迹模型测算下,长江经济带生态足迹整体呈上升趋势,主要依靠人口和人均消耗的日趋增长。从区域方面来看,江苏省人均生态足迹增长势头最猛,从2007 年人均2.50 hm2增加到2013 年人均3.25 hm2,之后年份有些许回落,浙江省和四川省紧随其后。从地类方面来看,建设用地和化石能源用地增速远远超过其他自然资本。

图2 长江经济带人均生态足迹

由图3 可知,生态承载力方面,整体同样呈增长趋势,这是由于技术进步促使各行业生产力提升,湖北省生态承载力的增长优于其他省市,而江苏省生态承载力在全经济带整体上升态势中有所下降。总体来说,生态承载力增长幅度比生态足迹更小,而且各地类之间的生态承载力增速相差不远。整个经济带中,建设用地对生态承载力贡献率最高,其次是耕地和林地,最后是草地和水域,有些区域耕地生态承载力超过了建设用地。

生态赤字指标主要用于说明一个区域的资源占用是否超过其承载力。长江经济带的生态赤字主要来自建设用地和化石能源用地,其次来自耕地和草地,整个流域面临的耕地赤字问题都很严重,再次来自林地。水域赤字问题比其他自然资本更低,这是源于长江流域水域资源生态禀赋较高,也是长江经济带得天独厚之处。各地类之间生态赤字问题也与均衡因子大致吻合。

图3 长江经济带人均生态承载力

由图4 可见,江苏、浙江、四川3 省人均生态赤字从绝对值和增长率均高于其他省市。江苏省生态赤字主要源于建设用地和草地,而浙江省和四川省生态赤字则来自建设用地、耕地和草地3 方面,也侧面证明江苏省耕地资源优于其他省市。

图4 长江经济带人均生态赤字

2)三维生态足迹空间分析。①人均足迹广度。足迹广度反映自然资本流动性强弱以及人类对流量资本的占用程度。由图5可知,2007—2017年整个长江经济带的足迹广度呈不断增加状态,表明整个流域经济社会发展过程中,人类活动消耗对资本流量的占用越来越大。观察不同省市可以发现,首先,江苏省、浙江省、上海市是整个经济带中足迹广度最大的区域,意味着这3个省市为了维持高速的发展需要持续不断地占用流量资本。其次,湖北省足迹广度攀升速度与其他地区相比尤其明显,2013—2017 年人均足迹广度已可以和江苏省、浙江省、上海市3 地比肩。贵州省人均足迹增速非常稳定,从2007 年人均0.18 hm2增加至2017 人均0.33 hm2,云南省次之。其余省市足迹广度虽有增加,但都处于稳定范围之内。②人均足迹深度。与足迹广度相同,长江经济带整体足迹深度处于逐步加深的状态,并且均大于1,只消耗自然资本流量已经无法满足人类对自然资源的需求,需消耗存量资本以维持生态需求,由此出现生态赤字。存量资本的减少会对流量资本产生负面影响,一定程度上削弱了该地区自然资本的收益率。由图6 可见,同属于经济发达区域的浙江省、上海市足迹深度远高于江苏省。从2015年开始上海市人均足迹深度已经突破3.5 hm2,2016 年开始浙江省人均足迹深度高于2.0 hm2,这样的消耗水平远高于流域内其他省市。安徽省足迹深度水平略领先于其他省市,为1.7 hm2,但还是相对较低,表明安徽省经济发展对资源的消耗主要依靠存量而不是流量,可能原因是资源禀赋限制了自然资本流动。云南、贵州2 省2010 年足迹深度水平高于其他省市,之后增速放缓,其余地区逐渐赶上。③三维生态足迹。由图7 可知,2007—2017 年,长江经济带人均三维生态足迹总体呈上升趋势,2013 年之后增速加快,流域上游和下游生态足迹高于中游。与传统生态足迹测算结果不同,上海市三维生态足迹处于经济带首位(2017 年达 8.6),浙江省仍然位居第二(2017 年达7.2),而江苏省虽然高于平均值,但远不及浙江省、上海市,湖南省则低于整体平均水平。该测算结果更加符合各区域经济发展程度和地理资源环境的现实情况。

图5 长江经济带人均足迹广度地理空间分布

图6 长江经济带人均足迹深度地理空间分布

图7 长江经济带人均三维生态足迹变化

2.2 自然资本可持续利用评价

1)自然资本利用比率分析。长江经济带各省市的自然资本利用情况如图8 所示。依据资本流量占用率和自然资本存量流量利用比,本研究将长江经济带各省市分为3 类:①资本流量占用率和存量流量利用比皆上升。该情况主要存在流域的中下游,包括上海市、浙江省、江苏省、安徽省和江西省。2007 年,上海市和浙江省的资本流量占用率已突破100%,此后10 年始终维持该状态;2011 年上海市存量流量利用比超过1.0,2016 年浙江省存量流量利用

比超过1.0,意味着需要100%的存量对流量资本进行补充;2015 年,上海市存量流量利用比超过2.0,区域对资源的需求不再依靠流量,而被存量满足,同时,这一比例逐步接近于2.5,表明资源需求开始严重消耗存量资本,意味着这种发展不可持续。江苏省、安徽省、江西省资本流量占用率自2013 年起突破100%,但是存量流量利用比未突破1.0;②资本流量占用率和存量流量利用比皆下降或增速放缓。湖北省呈现两比率先下降、后增速放缓的情况,并且资本流量占用率稳定低于100%、存量流量利用比稳定在0.5 左右,贵州省呈现两比率比下降的情况,同样是由于地理位置和资源禀赋迫使贵州省继续消耗存量资本。③资本流量占用率和存流量利用比有升有降。包括四川省、湖南省、重庆市和云南省,该情况主要存在于流域的中上游。湖南省资本流量占用率和存量流量利用比总体上升,重庆市资本流量占用率下降、存量流量利用比上升,湖南省和重庆市地资本流量占用率均未突破100%,但是存量流量利用比处于0.3~0.6,可能原因是地理位置和资源禀赋阻碍了自然资本流动,需要利用存量资本进行补充。

图8 不同省市自然资本利用比率

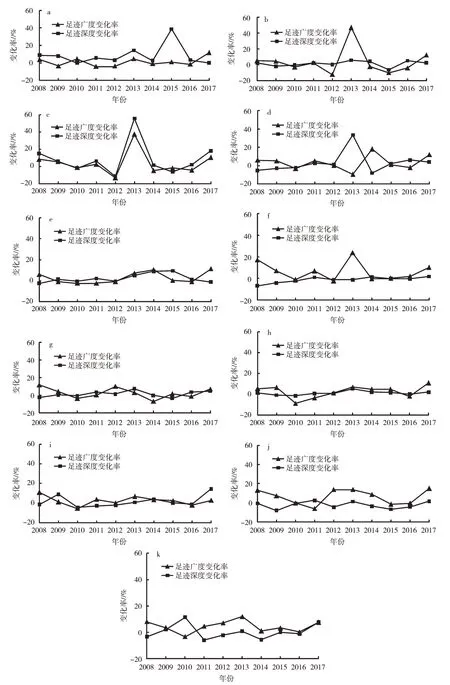

2)生态足迹变化率与剪刀差。由图9 可见,2013—2015 年,长江经济带对自然资本的消耗整体上了一个新的台阶,除个别省市外,其余省市生态足迹在此时间段均有较大波动。根据公式(15)计算得出,2007—2017 年各省市剪刀差数据值大于0 且小于П/2(表4),表征长江经济带具有拮抗性较小的特点,即足迹深度的增加趋势与足迹深度、足迹广度的变动趋势相同。依据足迹广度和足迹深度变化率,可将长江经济带内各省市分为4 类:第一类为上海市、浙江省、安徽省,足迹深度的波动大于足迹广度,存量资本消耗高;第二类为江苏省、湖北省,足迹深度的波动小于足迹广度,流量资本消耗高;第三类为湖南省、重庆市、四川省、江西省,足迹广度的波动和足迹深度均不明显;第四类为贵州省、云南省,足迹深度和广度均有明显强烈波动。

3 结论与建议

3.1 结论

1)10 年间长江经济带各省(市)区域生态足迹使用程度不一,2007—2012 年,长江经济带开始实现增速发展,2013 年后自然资本需求更甚,具体表现为长三角城市群和川渝城市群的三维生态足迹快速增长,且足迹广度和足迹深度同步增长。城镇化是区域生态足迹增加的主要原因,城镇化要求工业快速发展来完成城市建设,城市建设用地和化石能源用地不断扩张,有限的区域内城市建设用地不断蚕食生物用地(耕地、林地、草地、水域),且化石能源消耗中产生的大量CO2需要生物用地来吸收,却没有实际生物土地承载,是造成生态赤字重要因素之一。城镇化带来大量城市人口,加剧了生物用地供给服务的压力。长江流域生态系统形势严峻,其中耕地和草地生态赤字问题最为严重。建设用地的扩张,虽然带来足迹广度的增加,但并未满足区域经济社会发展的需求,开始消耗资本存量。由于地理环境和自然资源禀赋的不同,各省市对自然资本流量和存量的消耗程度不尽相同。相近地区如江苏省、浙江省和上海市,江苏省由于自然资源丰富,虽然资本流量占用率高于100%,存量流量利用比仍低于0.5,而相同发展速度中,浙江省和上海市存量流量利用比已接近2.5 左右。安徽省由于自然环境限制,发展速度慢于江苏省,但是资本存量利用比已达0.7。

2)2013 年政府注意到经济社会发展和资源需求不匹配的问题,从可持续发展理念到推进绿色发展理念,密切关注长江流域生态环境状况。因此,长江中上游生态环境明显得到改善,各地三维生态足迹增速放缓,湖北省资本流量占用率不断下降,湖南省资本流量占用率仍未突破100%,四川省、重庆市存量流量利用比缓慢攀升,贵州省资本流量占用率从较高水平缓慢降低,但同时带来了新问题,资本流量消耗降低,资本存量消耗却在增加,足迹深度不断加深。耕地和草地是经济带发展相对比较重要的生物土地资源,其产品与人民生活息息相关,却面临最严重的生态赤字,尽管建设用地的足迹广度扩张,却以牺牲耕地和草地资本流量为代价。

3.2 政策建议

1)尽快升级长三角地区产业,从主要依靠高能耗产业转变为依靠高新技术产业,发展前景仍然较好的高能耗行业可适当往长江中游地区转移,以平衡长江全流域的自然资本消耗状态。工业环境效率较高的江浙地区可以和工业环境效率较低的云贵地区进行产业结构调整[33],加强上下游产业和生态治理互动[34],提高云贵地区经济发展速度同时缓解过度存量资本消耗问题。

2)针对全流域存在的草地过度消耗和耕地安全,需要提高土地利用率,尤其是耕地,优化各类生物土地之间的利用布局,减少建设用地对耕地的侵占情况,突出耕地、草地的保护。长江上游环境治理对于经济带整体生态积极意义更大[35],因此对云贵地区需要采取更加积极的草地保护政策,以提升该区域的流量自然资本。合理划分人口密集的城镇区域,将耕地集中化生产以提高农业生产力。

3)制定高效的水能、太阳能等可再生能源和清洁能源开发计划,更好地利用长江流域丰富的水资源,减少化石能源消耗。从根源上降低生态足迹,发展技术逐渐提升生态承载力,真正促进长江绿色发展事业,实现“长江大保护”。

图9 不同省市生态足迹年均变化率

表4 长江经济带变化率剪刀差