中国最古老的戏台

——“灵台”考——兼说现存的甘肃省灵台县古戏台*

2021-03-09康保成

康保成 张 芳

一、中国最古老的戏台——“灵台”

中国最古老的戏台建于何时?这似乎是一个很难回答的问题。

刘师培认为,戏剧的前身——歌舞起源于祭祀神灵的巫歌巫舞,而巫歌巫舞的演出是需要一个空间的。刘文引《山海经》,云夏启时代表演巫歌舞的场所在“大穆之野”(也称“大乐之野”)。(1)刘师培:《舞法起于祀神考》,原载《国粹学报》第27期(1907年4月),引自刘师培《清儒得失论》,长春:吉林出版社2017年,第251页。刘文早于王国维的《宋元戏曲史》数年,值得重视。照此说法,“大穆之野”便是我国最古老的天然剧场了。廖奔认为,《诗经》中的“宛丘”,是“四周高中间凹的地形,为天然圆形剧场。”(2)廖奔:《中国古代剧场史》,郑州:中州古籍出版社1997年,第2页。虽未说“最早”,但其含义不言自明。周贻白则认为,中国戏剧源出歌舞,“在未有戏剧之前,歌舞演出的地方,便当是剧场的前身了。”周先生举出的“最早的歌舞场”,是张衡《西京赋》中所说的汉代百戏演出场所“平乐观”。(3)周贻白:《中国剧场史》,北京:商务印书馆1936年初版,引自《周贻白小说戏曲论集》,济南:齐鲁书社1986年,第465-466页。

在上述三种说法中,“大穆之野”和“宛丘”都是“天然的”演出场所,表演的是祭祀性质的巫歌巫舞。曹飞等指出:“宛丘属于没有人工装饰的自然场所”,“它并不是剧场,只能算是通过祭祀表演与神灵进行沟通的媒介”。(4)曹飞、颜伟:《中国神庙剧场史》,太原:三晋出版社2016年,第25页。此说有道理。毕竟早在公元前5世纪,被称为世界上最早的剧场出现于古希腊,雅典人用石头建成的酒神剧场依山而筑,可容万人观看。周贻白所说“平乐观”是人工所为,且上演百戏,毋庸置疑,但其时代较晚,是否“最早”“最古”则需讨论。

按照文献记载,《诗经》中的“灵台”,应是我国最古老的人工修建的娱乐场所,因而从广义上完全可以说,灵台是我国最古老的戏台。

《诗经·大雅·灵台》云:“经始灵台,经之营之。庶民攻之,不日成之。经始勿亟,庶民子来。王在灵囿,麀鹿攸伏。麀鹿濯濯,白鸟翯翯。王在灵沼,于牣鱼跃。虡业维枞,贲鼓维镛。於论鼓钟,於乐辟雍。於论鼓钟,於乐辟雍。鼍鼓逢逢,矇瞍奏公。”(5)(汉)郑玄笺,唐孔颖达疏:《毛诗注疏》 下,上海:上海古籍出版社2013年,第1502-1503页。此诗说的是周文王使民修筑灵台并在此与民同乐之事。但长期以来灵台的用途并未得到合理的解释,汉郑玄云:“天子有灵台者,所以观祲象,察气之妖祥也。”(6)(汉)郑玄笺,唐孔颖达疏:《毛诗注疏》下,第1502页。明明是周文王与民同乐的场所,却被说成是带有巫术性质的“观祲象察气之妖祥”的观星象之台。汉儒解经成绩巨大,但也不乏缺陷,此即其一。

我们认为,即使灵台可以用来观星象,也是后来的事。所幸距离《诗经》时代较近的《孟子》,对《灵台》诗做出了符合实际的解释。《孟子·梁惠王上》云:“文王以民力为台为沼,而民欢乐之,谓其台曰灵台,谓其沼曰灵沼,乐其有麋鹿鱼鳖。古之人与民偕乐,故能乐也。”(7)杨伯峻:《孟子译注》,北京:中华书局1984年,第3页。可以认为,这是对《灵台》一诗最早也是最符合原诗本义的解释。

朱熹《诗集传》将此诗分为四章,前二章每章六句,后二章每章四句,并引“东莱吕氏”曰:“前二章,乐文王有池台鸟兽之乐也。后二章,言文王有钟鼓之乐也。皆述民乐之词也。”(8)(宋)朱熹:《诗集传》,上海:上海古籍出版社1980年,第187页。还应该补充的是,此诗首章说文王修建灵台,由于得到百姓拥护,众志成城,很快就建成了。接着写文王在灵囿、灵沼的游观之乐,不仅有麀鹿追逐、白鸟翱翔,而且有鱼在池中跳跃,可见灵台是建在水边或水上,或许就是后来水榭的滥觞。最后写文王在灵台游乐时不仅有各类乐器演奏助兴,而且还有民间艺术表演,其中末句“矇瞍奏公”最值得重视。唐孔颖达《疏》云:

郑司农(即郑玄,引者注)云:“无目眹谓之瞽,有目眹而无见谓之矇,有目而无眸子谓之瞍。”亦与此《传》同也。此则对而为名,其总则皆谓之瞽。《尚书》谓舜为瞽子,《外传》云“吾非瞽史”。《周颂》有《有瞽》之篇,《周礼》有“瞽矇”之职,是瞽为总也。《周礼》瞽、矇二字已是为官名,故文不及瞍。此言瞍不言瞽,各从文之所便,《外传》称“矇诵瞍赋”,亦此类也。(9)(汉)郑玄笺,唐孔颖达疏:《毛诗注疏》下,第1504页。

这就是说,《灵台》诗中所说的“矇瞍”与“瞽”都是盲人。朱熹云:“古者乐师,皆以瞽者为之,以其善听而审于音也。”(10)(宋)朱熹:《诗集传》,第187页。“矇瞍奏公”就是表演类似于后世弹词之类的说唱节目。《荀子·成相》篇有“瞽无相,何伥伥”语,清卢文弨(1717—1795)注谓:“古者瞽必有相审,此篇音节即后世弹词之祖。篇首即称‘瞽无相,何伥伥’,义已明矣。”(11)《荀子》,引自清光绪《二十二子》,上海:上海古籍出版社1991年影印,第349页。《前汉·艺文志》诗赋类有《成相杂辞》十一篇,姚小鸥教授认为,成相杂辞是一种“肇始于西周宫廷,流行于秦汉时期的文艺样式”,又云:成相“为矇瞽所演唱,演唱时所使用的标志性乐器是被称为‘拊’或‘节’的‘相’。”(12)姚小鸥:《成相杂辞考》,《文艺研究》2000年第1期。姚先生的见解,可与文王“筑灵台”并“矇瞍奏公”相互发明。

又《淮南子·道应训》谓:“文王归,乃为玉门,筑灵台,相女童,击钟鼓,以待纣之失也。纣闻之,曰:‘周伯昌改道易行,吾无忧矣。’”(13)陈广忠校点:《淮南子》,上海:上海古籍出版社2016年,第293页。这里说的是,周文王被商放回之后,整日以娱乐为务,麻痹纣王。这或许可看作是对《诗经·灵台》的补充。似无疑问,周文王所筑灵台,是人工所建的观演文艺演出的高台,与今天所说的戏台、舞台几乎没有区别。

那么,灵台修建于何处呢?郑玄云:“文王受命,而作邑于丰,立灵台。”孔《疏》引杜预注《左传》云:“灵台在始平鄠县,今属京兆府所管。”(14)(汉)郑玄笺,(唐)孔颖达疏:《毛诗注疏》下,第1502页。按此处所说的“丰”,即丰京亦称丰邑,在今陕西长安西南沣河以西。鄠县即今西安市的鄠邑区,曾称户县,在西安市区西南部。郑、孔二说一致,影响深远。《诗·大雅》在《灵台》篇后又有《文王有声》篇,中云:“既伐于崇,作邑于丰。”但此诗并未言及“立灵台”。因此可以认为,文王“筑灵台”与“作邑于丰”是两件事。灵台究在何处,尚需讨论。

从史实看,周部族的发祥地在今陕甘交界的庆阳、平凉、彬州、长武一带。庆阳为周文王先祖公刘的邑地,公刘墓在彬州。文王“作邑于丰”之前,主要活动在这一带。《诗·大雅·皇矣》云:“密人不恭,敢拒大邦。”密即密须国,其旧址就在今甘肃省平凉市的灵台县。灵台,商时密须国,汉为鹑觚县,隋大业初改灵台县,唐、宋、金、元、明因之。明嘉靖《陕西通志》卷八记云:

灵台县,周为密须国地,文王伐密即此。秦属北地郡。汉为安定郡之阴密、阴槃、三水,北地郡之鹑觚地……隋大业元年,分鹑觚地置灵台县,取文王伐密作灵台之义。是年,又置良原县……唐天宝二年,复置灵台县,属泾州。宋、金皆因之,元亦为灵台县……(15)(明)赵廷瑞修,马理等纂,董健桥校点:嘉靖《陕西通志》,西安:三秦出版社2006年,第346页。

从地理位置看,灵台县地处泾渭之间,东拱关中,南依千陇,正是周部族和周文化的发祥地。《诗经·大雅·皇矣》为周部族开国史诗,其中重点描述了文王伐密、伐崇的两场战争,中云:“密人不恭,敢距大邦,侵阮徂共。王赫斯怒,爰整其旅,以按徂旅。以笃于周祜,以对于天下。”(16)(宋)朱熹:《诗集传》,第185页。这是周文王第一次发动对外讨伐战争,事在公元前1057年,距今已三千馀年。战争胜利后筑灵台庆祝密人归附,正是顺理成章之事。

民国《重修灵台县志》卷二载该县县长张东野民国二十三年所撰《灵台考》一文云:

《大雅》云:“密人不恭,敢拒大邦。”又云:“与尔临冲,以伐崇庸。” 此数章之后,即“经始灵台”章,是灵台系为崇密而筑应无疑义。详考地志,今泾川亦系古密地,今崇信即系古崇地,本邑更系古密中心地,则文王所伐之崇密自系今之泾灵崇无疑。《诗》既证明灵台系接伐崇密之后而筑,今泾灵台又确即古崇密等地,是本邑(即灵台县,引者注)之灵台决非附会而筑之者明矣。读“经始勿亟,庶民子来”之句,尤可证明文王筑台,系对初服之地示见信亲善,攸然而治,同乐同化之意。台既为亲善崇密而筑,自应筑于邠岐崇密接壤,易于亲近之地为宜,焉有远崇密数百里之外筑台于鄠之理?况灵台在鄠之说,亦系后人所附注。在古闭关时代,交通不便,老死不相往来,谓灵台在鄠之著作家,未必到过陕甘,更未必到过鄠灵崇泾。其云灵台在鄠者,谅亦如今人未加考察,人云亦云,想当然而注之耳。(17)民国《重修灵台县志》卷二,民国二十四年铅印本,第88页。

按此文对文王筑灵台于今灵台县的考证,言之凿凿,难以质疑。然而可惜的是,三千年风雨冲刷,天灾人祸,中国最古老的戏台早已荡然无存。据民国《灵台县志》卷二载张东野《重修灵台记》,1928年,灵台旧址被军方因修建营房而“铲平之并掘出周时祭器”。1933年冬,陇东绥靖司令暨地方各界商定协同驻军于原地兴工起修,约十个月后建成一座新的灵台,“计高三丈八尺,建方三丈八尺,台之顶建立八卦亭,内供文王神像,囿沼在望,钟鼓悠然,河山如画,气象万千。”(18)民国《重修灵台县志》卷二,第89页。

然而,这座民国时期重建的灵台今天也已不存。现在的“灵台”,位于灵台县城内,重修于“改革开放”之后。坐北朝南,底宽18米,高33米。台体分为三层,顶层大殿内塑有周文王像,两边墙壁上绘有大型壁画,再现了当年文王伐密的壮阔场面;底部回廊为碑林,收录有古今政要名人的题辞、题匾260余幅……被誉为“神州祭灵第一台。”(19)《甘肃省平凉市灵台县古迹之古灵台》,http://www.360doc.com/content/17/0801/13/19083799_675823019.shtml,访问日期:2020年12月10日。呜呼,沧海桑田,岂能料乎?

二、地方文献记载的灵台县古戏台

站在当年文王伐密筑台的旧址,追古扶今,颇多感慨。当年周部族的发祥地,如今千沟万壑,黄土弥漫。尽管新修成的灵台气势雄伟,雕梁画栋,但却处处人工涂抹,矫揉造作,当年那“於论鼓钟,於乐辟雍。鼍鼓逢逢,矇瞍奏公”的景象再难重现了。

三千年来,中华民族的政治中心、文化中心逐渐自西向东、由北向南迁徙。到宋金元戏曲成熟之时,北杂剧在开封、大都一带繁荣,南戏在温州、福建沿海兴起。此后数百年,戏曲逐渐向全国各地蔓延,看戏几乎成为百姓唯一的娱乐方式。这期间,北方的山西、河南、北京,南方的浙江、江西、湖南、四川等地,一座座戏台(楼)拔地而起,记录了戏曲艺术的发展轨迹。然而在位于西北陕甘交界处的灵台县,明清时期虽亦有戏曲演出,但见于记载的戏台(戏楼)却为数不多。

民国《重修灵台县志》卷一“风俗”记载:“元宵日……民众演社伙又即乡人傩之故事,盖皆俗例使然也。”“旧例,三月二十八日俗传为东岳大帝诞辰,城乡居民多于此日共赴县城东岳庙祀神,焚香祈福,演剧赛会,极其热烈。”“八月二日,俗传为城隍神诞期,旧例演戏十日,宰牲报神。”(20)民国《重修灵台县志》卷一,民国二十四年铅印本,第51页。“旧例”“俗例”云云,似可看作是对明清时期灵台县戏曲文化的点滴记述。

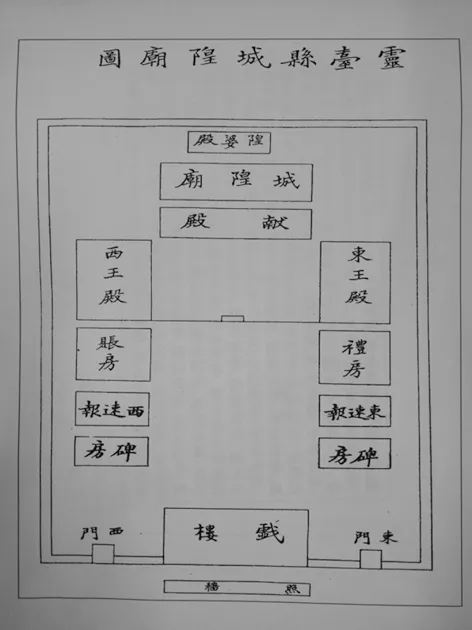

颇为难得的是,《县志》“凡例”,刊有该县《城隍庙图》和《武庙图》,图中不仅有庙院布局,而且还有“戏楼”的确切位置。下左图为《城隍庙图》,右图为《武庙图》:

从图上看,城隍庙规模较大,建筑格局规范、对称,大门外有照壁,戏楼应建于正门之上,为倒坐式过街戏楼;武庙规模相对较小,布局不够整齐,照壁在庙院东南角,戏楼的形制看不出来,但戏楼旁有“戏舍”,当是戏班宿处。

据《县志》卷二载明天启间杨可立所撰《重修城隍庙碑记》,城隍庙位于县治东南,始建于明洪武年间,后屡屡修缮,天启间进行了一次大规模修葺,“庙貌巍丽,金碧焜煌”。(21)民国《重修灵台县志》卷二,第71页。但《碑记》未言及戏楼。武庙及戏楼的始建年代亦不详,惟《县志》卷三在“八蜡庙”下记云:“在县城东郭外,明知县郭之屏建。崇祯末,流贼焚毁,再未复修。清明遇祭,多在武庙、四圣宫,菆位举行而已。”(22)民国《重修灵台县志》卷三,民国二十四年铅印本,第41页。“菆位”指民间祭祀,看来由于八蜡庙未被修复,相关的祭祀活动,只能在改在武庙等处举行。于此可知,武庙在明末以前也已经建成,但未知戏楼建于何时。

此外,《县志》卷二载清知县李焜作于嘉庆年间的《重修文昌宫碑序》,其中说道:“嘉庆二十五年,文昌像复建,后殿三间,中庭三间,厢房六间,乐楼三间,俱空其中,为多士肄业之所。今而后以为祭礼之地也可,以为读书之地也亦可。”(23)民国《重修灵台县志》卷二,第75页。文昌宫戏台在各地均有遗存,本来主要用于演剧,但《序》中只强调了其祭祀功能和读书场所,却丝毫未提及其演戏及娱乐功能,以此可看出官方及正统文人对戏剧的歧视。同卷又载咸丰十一年邑廪生关尙志所撰《重修隐形山各庙曁钟鼓乐楼叙》,(24)民国《重修灵台县志》卷二,第96页。这里所说的“乐楼”亦应为戏台,但除去标题之外,全文只提到“神道设教”云云,再无一语涉及“乐楼”,毋论戏台和演戏。

《中国戏曲志·甘肃卷》有《甘肃省明清古戏楼(台)一览表》,表中著录的灵台县古戏台有42座,其中建于明代的2座,分别是明万历四十年(1612)的城隍庙戏楼和明崇祯十一年(1638)年的衙署戏楼。城隍庙戏楼已见上述,而衙署戏楼则未见记载。查《县志》卷二所载明知县敖宏贞撰于崇祯己卯年(即崇祯十二年)的《创修县署碑记》,该县原有东、西文昌宫两座,其中“东文昌宫旧在东山之岭,崎岖岑寂,人迹罕到”,后移建至县治之内,此后“庙貌改观,公署悉焕”。(25)民国《重修灵台县志》卷二,第72页。因颇疑所谓衙署戏楼即上文所述文昌宫乐楼。

《一览表》中其余的40座古戏台均建于清代,且以光绪年间居多,遍布于灵台县十三个乡镇,其中新开乡4座、中台镇6座、邵寨镇4座、什字镇5座、西屯乡5座。这五个乡镇地理位置靠近县城,靠近陕西,古戏台数量明显较多,其它偏远乡镇数量明显偏少。另据《平凉戏剧志》,光绪六年(1880)重修灵台县新开乡底庄庙戏台落成后,曾有陕西姜客戏班演出过打台戏《万寿春》(26)《平凉戏剧志》编辑委员会,《平凉戏剧志》,北京:中国文史出版社2017年,第21-22页。。此外《平凉戏剧志》“演出场所”对灵台县城隍庙戏台和底庄庙戏台有简略介绍。

以上便是迄今所知相关文献对灵台县古戏台记载的大致情况。

三、灵台县两座现存的古戏台

在较充分地搜集文献资料的基础上,我们带着对华夏第一戏台——灵台——无比崇敬的心情,对灵台县现存古戏台作了两次田野调查。调查的结果令人失望,当年周部族活动的中心区域,现存古戏台寥寥无几,就连《戏曲志》记载的40座清代戏台也坍塌殆尽。令人意外的是,调查中却发现了未被《中国戏曲志·甘肃卷》《中国戏曲文物志·戏台卷》《平凉戏剧志》《灵台县志》等书著录,也未被文物部门及古建筑学界相关著作提及的两座古戏台。(27)我们在调查中还见到了一处《戏曲志》记载“残存”的古戏台,本文从略。为拾遗补缺,现分别介绍这两座古戏台如下,其中主要介绍疙瘩庙戏台。

(一)疙瘩庙戏台(28)笔者从陇东学院毕业生何文珍(男,45岁,大学学历,临台一中教师)提供的线索得知此戏楼,2019年8月23日、9月26日两次与何文珍、刘湘、马金龙在灵台县进行田野调查。

1.疙瘩庙古建筑群

民国《灵台县志》卷一记“新开山”旧称“垎塔庙”,位于县城东南15里(同卷“寨坡堡”下称距县城20里),即今所称疙瘩庙。同《县志》卷二载乾隆四十七年佚名《新开山碑记》云:

……我灵邑垎塔庙,介在山坡之地,而远瞻瞩望,若在川泽之中,环山抱水,突峙奇峯,树木荫翳,虽非名山胜地,亦灵邑之大观也。建修菩萨殿、圣母宫、关帝、文昌、药王庙,其间缮造加饰,补集维新,先后非一人,岁月非一时,均之规画尽善,心力既殚矣。时有生员刘宗孔、王宗器,信士周宏库、牛星炜、左璋、左良珠等,捐赀募化,庀材鸠工,财力乐输,创修玉皇阁、魁星楼,庙貌巍峨,金碧焜煌,俾四境之函香拜礼者,一望而戏渝悉泯矣。且自有菩萨殿而异灾不生,有圣母宫而祷雨辄应,有三圣庙而赏罚无私,有魁星楼而文运日开。由是善良益众,风俗渐淳,诸君子作庙,昭事之功岂小补乎哉?迄今楼阁告竣,妆彩已讫,故泐石以志不朽。是为序。(29)民国《重修灵台县志》卷二,第74页。

可见,早在清乾隆年间,疙瘩庙就是远近闻名的包括菩萨殿、圣母宫、关帝庙、文昌庙、药王庙(以上三庙即三圣庙)、玉皇阁、魁星楼等众多庙宇在内的庙院群落,此即被称为“疙瘩庙”的来由。

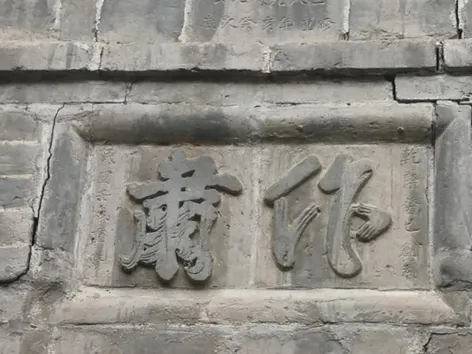

疙瘩庙中现存古建中,最有沧桑感的要属建于庙院中轴线上的玉皇阁。此阁地处庙院的第二级台地上,分上下两层,下层砖砌3米高的方台,中开拱形门洞,上层筑歇山顶五脊殿,木构亭堂,四柱四枋,飞檐挑角,四周带回廊,殿内墙面施彩绘,内供奉玉皇。拱形门南北均镶嵌砖石浮雕,北门上题“朝圣门”,南门上题“作肃”,落款“乾隆癸已创修,民国壬戌重修”。此处所说的玉皇阁始建年代(1773),与上述乾隆四十七年(1782)《碑记》略有出入。

疙瘩庙南高北低,分为四级。与玉皇阁同处中轴线,而分别建在第三级台地上的为太白殿,第四级台地上的是菩萨殿,二殿相距十馀米。其中最南端、最高处的庙院树木葱郁,尤为幽静,有二百多年树龄的侧柏和国槐多株。尤其菩萨殿前西侧生长的一棵老态龙钟的木瓜树,树身高3米,根围90厘米。本地有“先有木瓜树,后有疙磨庙”(30)灵台县志编纂委员会编:《灵台县志》,内部印刷,2004年,第281页。的传说。

疙瘩庙原有的关帝庙、药王庙、魁星楼、钟楼、鼓楼等均已毁。

2. 疙瘩庙古戏台遗存现状

(1)修建年代

疙瘩庙古戏台脊檩上题记为:“光绪叁拾年岁次甲辰正月贰拾捌日卯时上梁大吉 经理会首 贡生张映兰 监生张少兰 左居玉 张熙麟 王正身 左生荣 刘永祯 周耿元 牛清兰 建修 实邑木匠 刘寅信 韩居 刘镇江”(见下图)。这表明,此戏台修建时间是公元1904年,也就是说在疙瘩庙延续了近四百年后才增修了戏台。这样,乾隆时的《碑记》不提戏台也就理所当然了。

(2)戏台概况

疙瘩庙古戏台位于山门内第一级台地右侧,砖木结构,面阔三间,一面观,依地势坐西北面东南,距玉皇阁有约百米之遥。前后两坡硬山顶,前檐角柱两侧附有八字壁。台上有圆木明柱两排,将戏台分为前、后台,前台较大,后台窄小。后排金柱上安装木隔断分隔出后台,隔断两边有上下场门,木隔断上有题字及彩绘。戏台面阔9.382米,台口阔7.808米,总进深6.309米,前台进深3.455米,后台进深2.870 米,台基高0.992米,台口高3.004米。戏台前面是平坦的院落,为观众提供了宽敞的观赏场地。

(3)结构及装饰

戏台台身四角均用青砖砌砖柱,两面山墙外侧上部施正方形青砖,山墙中间部分及后墙均用土坯筑成。台基建在黄土夯实的地基上,台口及台基四角、后墙之下分别采用长石条基础。戏台砖雕主要是樨头有花卉及祥云砖雕,屋顶正脊、垂脊有卷叶草及透花砖雕,八字壁向外有20度斜角,青砖砌成无装饰。屋顶前后坡施青瓦盖顶,脊上有鸱吻,中间建有子牙楼。下上图为戏台台口,下图为山墙及后墙。

戏台屋顶采用抬梁式结构,五架梁上置双童柱,撑起三架梁,三架梁上再置童柱、叉手,撑起屋顶。前排圆木明柱属“移柱造”,增加表演区面积,且宜于观戏。明柱下有鼓形柱础,柱础正前方及侧面均有凿口,应为原在柱础之间两侧装护栏之用,前方装有木门。屋顶采用方木缘上满铺木望板,上铺青瓦。檐枋上施斗拱九朵,檐枋下施雀替,檐枋上均有彩绘。檐檩正中蓝底色上绘有金色二龙戏珠,两边绿底色上绘有金色行龙。檐枋正中的枋心红底,有镂空木雕,雕有双喜、蝙蝠、万字纹等。檐枋左右两侧找头蓝底绘有花鸟,题字:鸟语花香、鸟歌和谐世。

戏台二金柱之间的板壁上写有“清平歌”三个墨迹大字,两侧绘有人物画。板壁中间部分是木雕,正方的木板中圆形图案内雕刻的是飞龙腾跃,饰清漆,木雕两侧绘有八仙人物,左右两边各四人。下半部分用裙板装饰,涂饰赤红油漆。板壁中间圆柱上涂饰赤红油漆,墨迹楹联为:歌翻白云五音调叶万民乐 响遏行云一曲升平千万家,两边分别落款:峕(时)光绪乙巳年仲春之日立;××××奠×张映兰题。看来题字之人正是正脊上所留“经理会首 贡生张映兰”。板壁左右两侧对称设有上下场门及木棂条花格窗,门框涂饰黑色油漆,门框上部饰有雕刻花边的棂条,饰青色油漆,窗格涂饰赤红油漆,下半部分裙板装饰,涂饰赤红油漆。上场门框上方绘有猛虎,两侧绘兰、竹,题字:镜花水月。下场门框上方绘有仓龙,两屏绘梅、菊,题字:清歌妙舞。戏台中间的板壁背面有“马德盛班于民国十二年三月十一日”“何生华在此学习也新民剧团于一九五一年”的演出题记。下图为戏台正中板壁。

4.疙瘩庙戏台的利用情况

据村民于得荣介绍,解放前,疙瘩庙每年有三次庙会,分别是农历三月十二、六月初六、九月初九,每次庙会会期五天,庙会期间都会唱大戏(秦腔);解放后每年三月十二过一次庙会,会期十天,灵台县剧团、长武县剧团、平凉剧团等到此演出过秦腔,剧目有《铡美案》《窦娥冤》《回荆州》《清风亭》等。文革期间演出样板戏。据村民刘永林介绍,1951年至1973年,在戏台对面增建了两排土木结构瓦房,用于“新开完校”教室,戏台用于学校活动,1969年教育下放到公社,这里是完中,办高中至1973年。

刘永林还介绍,近几年庙会演出,只有第一天在疙瘩庙古戏台,之后都在乡镇街道搭建地临时戏台演出。问其原因,说是现代人都使用汽车等交通工具,疙瘩庙场地有限,不能满足人们的观看需要。

(二)龙泉寺戏台

龙泉寺位于中台镇康家沟村。民国《灵台县志》卷一记云:“菩萨池,在县城南八里龙泉寺内,祷雨辙应。今寺院移筑康家沟,其池仍在原地,土人用石修补,每旱犹行祈祷。”(31)民国《重修灵台县志》卷一,第23页。可知康家沟的龙泉寺是从别处移建而来。

龙泉寺戏台与对面神庙相距三十余米,坐东朝西,面阔三间,一面观,前后两坡硬山顶,屋顶坡度较平缓。戏台为土木结构,五架梁,台基用黄土与石头夯实筑成,台口采用长石条基础。戏台后墙开有三扇上圆下长方形窗户,均匀分布。戏台有圆木明柱两排,将戏台分为前、后台,前台较大,后台窄小,前檐角柱的两侧有向外10度的八字壁。戏台面阔7.598米,台口阔6.879米,总进深5.6米,前台进深4.279米,后台进深1.237 米,台基高0.992米,台口高2.884米。戏台檐檩处施二龙戏珠及花卉等彩绘,檐枋下方有简单木雕花边,上施彩绘。下图为戏台正面图像:

据康家沟村80岁的村民王文得(32)王文得,男,80岁,中台镇康家沟村村民,访谈时间:2019年8月23日、11月4日电话采访;访谈人:张芳。介绍,从他记事起,庙会期间就在此戏台唱戏,戏台山墙内原有壁画。2005年、2017年都曾对戏台进行维修,其中,2017年将屋顶的瓦全部换新,戏台前面增减了与戏台同高,阔15米,深8米的舞台,与古戏台相连,四周作了钢架,演出时棚顶遮风避雨,为演员提供了宽敞的表演场地。维修时将戏台墙体刷白,檐檩、檐枋处施新彩绘。据介绍,龙泉寺每年2月19和6月19两次庙会,其间3天4夜演出7场戏(白天3场,晚上4场),一般演出秦腔传统剧目。

结 语

古代戏剧演出场所——戏台,又有戏楼、乐楼、舞楼、歌台、舞台、瓦舍勾栏、戏场等多种叫法。早期的神庙戏台乃至较晚的宗祠戏台,其主要功能是祭祀,因而“祭台即戏台”这一命题,以及早期戏台的不同称谓,既说明了古戏台的多功能性,也为我们找寻戏台之源指明了路径。

戏剧的前身是歌舞,歌舞的前身是巫术(巫歌巫舞),因而学术界有人把“大穆之野”或《诗经》中的“宛丘”当做最早的“天然剧场”。然而《诗经·灵台》表明,三千年前周文王所筑灵台乃人工所为,其功能是观演歌舞和说唱表演,因而是我国最古老的戏台。古希腊剧场建于公元前5世纪,而灵台则建于公元前1057年,堪称是世界上最早的戏台。此外长期以来,人们认为文王所修灵台在今西安市的鄠邑区一带,但其实应在今甘肃省平凉市的灵台县。沧海桑田,时过境迁,宋金戏剧成熟之后,当年周部族的活动中心却被边缘化,戏台的数量和质量都算不上最多最优。但我们在田野调查中发现的两座建于清代的戏台,以前均未见诸任何文献,或对古戏台研究有拾遗补缺之用。