基于学生经验的计算课教学实践与探析

2021-03-07江苏省溧阳市燕湖小学

■江苏省溧阳市燕湖小学 彭 琪

华东师范大学陈桂生教授在《聚焦“学生经验课程”》一文中指出:学生从课堂中经验(领悟)的课程(学)同教师在课堂中运作的课程(教),难免存在一定的差距。了解这种差异,有助于教与学的沟通。

一、60÷3 为什么等于20?——剖析教材,深入思考

(一)问题解析

在后期的学生资源整理过程中,大约有20%的学生在课堂中出现了“60÷3 为什么等于20?”的问题,原因在于学生对除法意义知识的遗忘,以及受整十整百数乘一位数口算的负迁移影响。而教师的问题在于忽视了计算教学与学生解决问题能力之间的关联,情景创设不能实现新旧经验对接,不能激发学生的内省意识。

(二)应对策略

1.对比呈现方式,优化内容选择。北师大版注重从现实情境中抽象出运算,关注运算的意义,鼓励算法的多样化,关注对于运算道理的理解和基本运算技能的形成。将数的运算和解决问题的编排有机结合,关注运用数及其运算解决实际问题。教材在呈现多样化的算法资源时,将直观分物的过程也纳入其中,遵循学生认知发生的一般过程。苏教版教材则留给师生更大的操作空间。对于高阶层思维的学生而言,已经能够用直观图像灵活运用已有经验解决实际问题,但课堂教学面向的是全体学生,部分学生尚不具备及时调用已有经验解决相关问题的能力,合理的直观操作能够帮助他们实现知识的有效迁移。

2.挖掘教材背后深意,理解学生经验来源。根据教育心理学知识迁移的分类,二年级表内除法向三年级口算除法迁移是一种上位迁移,两者的知识相关联程度更大,对于学生而言,越类似,越容易发生迁移。学生在学习了口算除法之后,在教师引导下,进行观察、对比、反思后方能拨云见日,发现两者之间的关联。因此在新授口算除法时,如果没有前期的复习铺垫,学生能够想到运用口算乘法知识解决除法的少之又少。

(三)教学改进

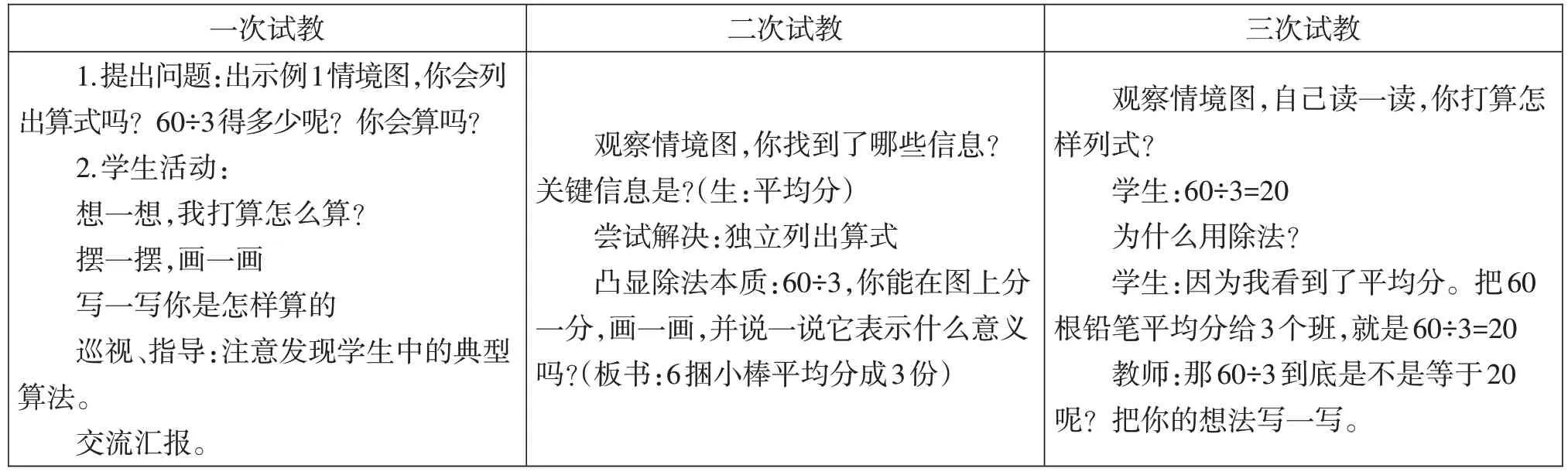

在三次试教的过程中,教师在逐层展示学生算法的同时,组织学生讨论并思考,引导学生发现算法背后的根源即算理,由直观逐步抽象。

二、60÷3=20,“0”是空气吗?——循理入法,以理驭法

(一)问题分析

一次试教1.提出问题:出示例1情境图,你会列出算式吗?60÷3得多少呢?你会算吗?2.学生活动:想一想,我打算怎么算?摆一摆,画一画写一写你是怎样算的巡视、指导:注意发现学生中的典型算法。交流汇报。二次试教观察情境图,你找到了哪些信息?关键信息是?(生:平均分)尝试解决:独立列出算式凸显除法本质:60÷3,你能在图上分一分,画一画,并说一说它表示什么意义吗?(板书:6捆小棒平均分成3份)三次试教观察情境图,自己读一读,你打算怎样列式?学生:60÷3=20为什么用除法?学生:因为我看到了平均分。把60根铅笔平均分给3个班,就是60÷3=20教师:那60÷3到底是不是等于20呢?把你的想法写一写。

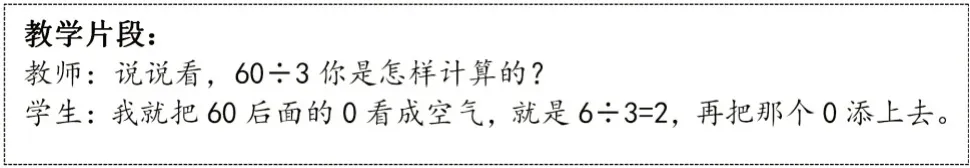

学生的语言生动形象,极具生活气息,其余学生乐于接受这样的表达方式,因此在几次试教的过程中,学生始终喜欢用“把0看成空气”“先不看这个0”“先把0盖住”之类的语言描述计算的方法,在教学算理时,学生的表述始终不能够达到严谨规范的程度。

(二)应对策略:循理入法,以理驭法

2011版新课程标准指出:“运算能力主要是指能够根据法则和运算律正确地进行运算的能力。培养运算能力有助于学生理解运算的算理,寻求合理简洁的运算途径解决问题。”基本口算是运算的基石,指不假思索、脱口而出的口算(主要是20以内的加减法以及表内乘除法),它是其他口算和任何笔算、估算不可须臾离开的运算反应。算法掌握与算理理解是运算能力的一体两翼,两者相辅相成,缺一不可。

(三)教学改进

通过60÷3,学生初步感知算理,算理支撑算法,解释了为什么可以“把0当空气”,通过600÷3运用算理,优化算法。教材在此处仅仅呈现了一个算式,学生很快算出得数。此环节指向的最终目标远不止“会算”,或者能够说出6个百除以3得2个百这个运算算理,追问:“你是怎么算的?为什么你没有摆一摆、画一画、想乘法了?”通过追问,帮助学生反思优化的过程,体会到循着算理计算,更为简便。

三、120为什么不能看成1个百2个十?——数形结合,“拆”破难点

(一)问题分析

教材在安排120÷3 的口算教学时,再次回归生活情境,即把120 支铅笔平均分给3 个班,每班分得多少支?课堂教学中存在的问题:1.学生在例1以及试一试两个连续的铺垫中,勉强感觉到好像能这么算;但实际上,一旦脱离了具体情境,远离例题的体系,学生就迷失了方向。2.关于运算算理的理解存在高位交流的嫌疑:仅有少数学生能够理解为什么把120看作12个十,大部分学生似懂非懂,直到后期的练习,出现五花八门的问题。在教学60÷3时,学生不难理解将60看作6个十,因为60在数的组成意义中就是6个十,但是当120 看作12 个十,学生产生疑惑,120 明明是 1 个百 2 个十,为什么又变成 12 个十了呢?若解决好了这个问题,不仅类似300÷6 的问题能得到解决,也能够为之后学生学习两三位数除以一位数的笔算(首位不够除)做一个很好的铺垫。

(二)应对策略:数形结合,“拆”破难点

在教学中,教师首先出示情境,部分学生能够脱离直观,抽象算理,但是仍然有大部分学生不能够达到理解的层次。教师应当给予思维能力较强的学生思考的空间,但同时也应该充分考虑学生之间的差异,在课堂中舍得花时间,从直观上给予学生视觉刺激,引发学生对比与反思,通过对比,学生明显感受到,12个十分算起来更加方便。经历拆分的过程,更有益于学生突破120÷3算法与算理理解难点。

学生经验是新知学习的基础,直接影响他们对新的数学知识的学习效果。教师教学的第一要务是理解学生,了解学生的学习才能设计出适合不同思维阶层的学生发展的学习活动。第二要务是研究教材,充分把握教学内容,理解每一个教学环节承载的使命与最终目标,才能做到有的放矢。