《化工基础》课程中多元化知识体系构建与实践

2021-03-06孟洪董亮亮

*孟洪 董亮亮

(1.北京化工大学 化学工程学院 北京 100029 2.江南大学 化学与材料工程学院 江苏 214122)

1.引言

深化教育教学改革是高校双一流建设的重要组成部分,为此,教育部相继印发了《教育部关于中央部门所属高校深化教育教学改革的指导意见》和《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》,旨在通过教学改革支撑创新驱动发展战略,并在此基础上进一步深化高校专业供给侧改革,以经济社会发展和学生职业生涯发展需求为导向,构建自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系[1-2]。高校教改主要包括教学内容、教学手段和教学方法的改革,其中教学内容是供给侧改革的基础,是带动教改内涵提升的重要保障。《化工基础》是一门知识面广、密切联系化工及其相关产业的应用基础课程,在培养学生的工程观、工程应用能力以及综合知识运用等方面具有重要作用。随着“新工科”建设的提出,国家对人才的培养正逐步从特定领域和专业的技术型人才向跨领域和专业的复合型人才转变。在此背景下,为适应复合型人才计划的发展与需求,有必要对《化工基础》课程教学内容的设置进行重新审视,进一步拓展教学内容的深度和广度,推动课堂教学供给侧改革。

本文在分析《化工基础》课程开设专业现状及存在的问题的基础上,通过构建多元化知识体系框架优化课程内容、推动化工与经济、管理、贸易等知识的深度融合,基于专业差异性开展多样化教学实践,为提高人才培养质量、实现课堂教学内涵升级提供基础和支撑。

2.《化工基础》课程现状

《化工基础》是一门与化学工业结紧密合的基础课,主要包括基础理论与化学工业实践两个部分,以化学工程的“三传一反”理论基础为主线,围绕无机化工、有机化工、生物化工、食品工业、轻纺工业等领域,以及化工物流管理、化工安全管理、节能环保等方面展开[3]。课程涵盖化学工业中的经济学原理、管理学原理、国际贸易等内容。同时,化学工业的发展趋势、新兴化学工业及其发展前景、化学工程学前沿等也是该课程需不断拓展和更新的教学内容。《化工基础》虽然内容上与《化工原理》部分重叠,但由于学时的限制和开设专业的特点,在课程内容上有一定程度的精简。它是在《化工原理》和《化学反应工程》两门课程的基础上通过有机结合而开设的课程,具有综合性、实践性和多学科交叉的特点[4]。

化学工业是国民经济的支柱产业,不仅在能源、资源、环境、食品等领域具有举足轻重的作用,也直接关系到人们衣食住行等社会的方方面面。近年来化工的发展更是与社会可持续发展、清洁生产、循环经济等密切相关。因此,《化工基础》在高校许多专业都有开设的必要和需求。尽管如此,总结目前的《化工基础》教学实践,仍存在如下主要问题:

(1)多元化知识体系框架尚需进一步完善

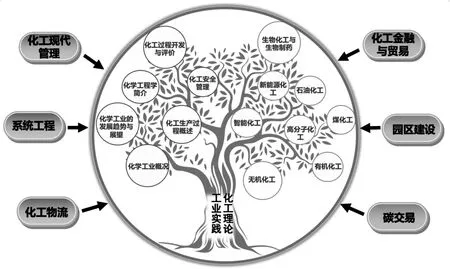

图1 《化工基础》课程多元化知识体系框架

《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》指出要全面提高课程建设质量[2]。为此,必须加强课程体系整体设计,提高课程建设规划性、系统性。《化工基础》课程是研究化学工业中的基本原理、工艺流程和主要产品,以及与其相关的运输、存储和市场。课程教学目的是使学生对化学工业及其发展前景有一个全面的了解,加深对化学工业的整体认识,培养学生运用已学的基础理论知识分析和解决工程实际问题的能力。进一步地,应引入经济学原理、管理学原理和国际贸易知识,发现、分析和解决化学工业中存在问题,优化化学工业中的工艺流程和产品营销渠道,从而深化对自己专业的认识和理解。将化学工业与经济、管理、贸易等知识相结合,本身就是一个多元化知识的集成与融通,但目前该课程中普遍存在各个孤立知识点的随意化、碎片化现象,如何构建完整知识体系框架,同时能体现新兴化学工业特色,仍是当务之急。

(2)供给侧“一刀切”课程内容难以适应专业差异性需求

除了化工专业外,很多高校《化工基础》课程均面向经管类及其他非化工业专业开设。然而,目前的《化工基础》课程设置普遍采用“一刀切”的模式,忽略了不同专业间学生在知识体系、能力培养以及实际需求等方面的差异性,导致教学效果欠佳,教学质量下降。例如,对于经管等非化工类专业学生来说,由于化学化工基础薄弱,且课程内容含有大量图表、数学符号、公式推导、化工设备等,与所学专业知识的相关性不高,导致学习起来相对吃力,进而出现厌学的现象[5]。而对于化工类专业的学生来说,由于与专业必修课《化工原理》的内容部分重叠,使得学生对《化工基础》课程的重视度不高,敷衍了事,导致学生的学习兴趣不浓,学习积极性不高[6]。对于不同专业的学生而言,其必须具备相应专业特色的知识结构与能力结构,才能尽快适应工作岗位和社会发展的需求。因此,在国家大力倡导复合型人才的背景下,如何构建符合不同专业学生需求的多元化知识体系,优化课程内容、厘清知识脉络和逻辑结构,实现知识深度融通,是《化工基础》课程改革必须探讨的一个重要问题。

3.多元化知识体系构建与实践

《化工基础》课程多元化知识体系构建应着力如下三点:

(1)构建面向产业发展需求的多元知识框架

现代化工的生产技术活动不是单独存在的,而是与市场营销、人力资源、物流营销等经营管理活动密切联系的。《化工基础》课程本身具有知识点碎片化、分散化、多元化等特点。构建《化工基础》多元化知识体系框架,首先要厘清主线,将零散的知识“孤岛”有机联系起来,穿针引线,编织一个纵横交错的知识框架。同时要面向新兴产业发展需求,建立关于前沿、交叉的储备知识库。

如图1所示,《化工基础》的主线即是化工“三传一反”理论及工业实践(包括过程工程与产品工程),主干知识包括:化学工业概况、化工生产过程概述、化学工程学简介、无机化工、有机化工、高分子化工、煤化工、石油化工、生物化工与生物制药、新能源化工、智能化工、化工安全管理、化工过程开发与评价、化学工业的发展趋势与展望。同时考虑到化工产业链及关联产业的发展特征,《化工基础》又涵盖化工现代管理、系统工程、化工物流、化工金融与贸易、园区建设、碳交易等方面的综合知识。

(2)基于专业差异性构建差异化教学内容

专业的差异性导致对知识需求的差异性,对于不同专业的学生要分清主次重点、了解主干旁支,构建差异化教学内容。如图2所示,针对经管类学生化工基础弱、经管基础强的特点,在《化工基础》课程建设中应强化学生的化工基本概念、知识和能力的培养,使学生对化学工业的含义、内涵、本质以及发展历程具有一定程度上的认知和理解,拓宽学生的知识面。教学内容应着重化工基础知识的讲授,以化工过程的基本原理、典型化工产品的生产过程和工艺流程为主,并辅以视频和动画来帮助学生理解所学内容。此外,在课程内容中适当增加对化工行业的新技术、新设备、新成果等的讲解,有利于丰富学生的化工知识。特别注重化工通识性知识(如,化工行业的地位、化工设备的发展趋势、化工产品的生产和销售、化工行业相关的政策法规、化工行业的最新科技成果等)的讲解,在此基础上,兼顾与贸易、营销、工商管理、市场分析等经管知识的融通,增强学生学习的主动性,提升教学效果。进一步地,使学生易于将所学化工知识与经管专业知识有机结合起来,激发学生的创新思维能力,实现跨专业间知识的深度融合。

图2 针对经管类和化工类学生的差异化教学内容

对于化工专业,绝大多数学生没有经济管理学科背景,对企业管理知识、产品的物流、大数据的发掘与整合等的了解非常有限,因此,在面向化工专业的《化工基础》课程教学中,应适当增加经济管理学方面的知识,促进学生的全面发展,培养出既有化工基础理论又有经济管理专业知识的、适应社会发展需要的复合型人才。在教学内容上,应精简化工专业课已经有所涉及的内容,加大其他专业知识的比重。如,针对化工企业的运行模式,应加大企业管理学领域的相关知识;针对化工产品的应用走向,应增加化工物流、化工贸易相关领域的知识;针对化工生产过程的实际,应增加化工安全、园区建设、碳交易等方面的知识;针对化工行业的发展趋势,应增加对化工大数据、智能化工以及化工行业中产业链-经济链-技术链等的讲解;针对化工专业学生就业方向,应增加对国内外著名化工企业的概况、排名和人才需求状况等的介绍,从而使学生了解所学专业与其他专业的交叉点,认识到课程的重要性,增强学生学习的内在动力。

(3)创新差异化教学手段,丰富教学实践

针对经管及非化工类学生,引入“反转课堂”和“情景教学”模式[7]。以学生为中心,通过设置问题、化工模型展示等方式,引导学生思索,激发学生的求知欲。增加典型化工生产案例的讲解及课堂讨论,鼓励和启发学生利用经管专业知识去分析化工生产过程,提升学生的学习兴趣和自主性。在课程实践上,增加化工虚拟仿真实验和化工企业经营管理的情景模拟实验,通过学生的亲手操作和亲身体验,在强化学生所学的化工基础和经管专业知识的基础上,提升学生理论联系实际的能力。此外,教师综合能力的培养也是教学系统中最重要的构成要素之一。通过“校企合作”方式,加强教师与企业的联系,鼓励教师深入企业内部,既要了解企业的生产工流程、工艺和规模,也要知晓企业的管理、运营和销售模式,培养教师的综合能力。只有教师自身具备了丰富的经管类专业知识,才能够更好地帮助学生去开阔视野,增长眼界,从而更好地引导和教育学生。

积极构建“教师-专家-企业家”三位一体的教学新模式。针对化工类学生,在教师讲述课程的整体框架和基本内容的基础上,邀请企业相关专家对课程中的相关内容进行专业讲解,同时介绍行业经营管理经验与发展前沿,及时将最新发展动态充实到教学内容中,开阔学生视野,鼓励学生与教师、专家、企业家之间的互动,引导学生由被动的知识学习转变为主动学习,激发学生创新思维。增强课程实践,构建“软件模拟、案例分析、顶岗实习、市场分析”等多元化实践平台。通过对化工设备、单元操作等的仿真模拟,加深学生对化工专业知识的理解;通过对典型化工案例的分析,加深学生对化工生产过程和化工安全的认识;通过深入企业进行生产实习,增加学生的实际动手能力和解决工程问题的能力;通过化工市场的沙盘模拟,使学生了解市场的走向对企业的影响,更加关注化工生产过程中的经济效益;通过模拟企业经营管理模式,增加学生对企业运营和管理的了解,提升学生的管理和团队协作能力。多元化实践平台的构建,不仅能够强化学生对《化工基础》课程内容的学习,促进课上与课下、校内与校外、现实与虚拟、理论与实践,相互融合,相互推进,还能够培养学生的大局观、工程观、安全观、企业观和经济观。

4.结语

当前,我国正处于经济社会发展成功转型的重要战略机遇期,培养“创新型、复合型、应用型”人才已成为迫切需求,文理兼备、全面发展将是新时代高质量人才培养的重要目标。高校教学改革应着眼于优化布局,提升内涵。作为一门理论知识与生产实践紧密相联的课程,《化工基础》课程的多元化知识体系构建,对于梳理跨学科知识逻辑结构,促进知识融通与拓展,推动不同专业差异化教学具有重要意义。