甜秆酒酿造及贮存过程中的氰化物分析

2021-03-06李浩浩闫宗科

李浩浩,陈 雪,齐 欢,闫宗科

(陕西西凤酒股份有限公司,陕西凤翔 721406)

甜秆又称为甜高粱(Sorghum bicolorL.Moench)、芦粟、甜秫秸,是禾本科属粒用高粱的一个变种[1]。甜秆的茎秆中汁液含糖量高,可用于生产糖浆、酿酒及青贮饲料等[2]。甜高粱秆汁中其糖分组成主要是蔗糖,其次为葡萄糖和果糖,甜高粱秆已成为我国生产非粮燃料乙醇的重要原料[3]。在20 世纪90 年代,我国就已开展利用甜高粱茎秆汁酿造低度饮料酒相关研究[4],甜秆种植地运用传统酿造工艺生产的高度甜秆酒,深受当地百姓喜爱,市场前景良好,但在相关检测中发现甜秆酒中氰化物含量超过了国家标准(≤8 mg/L)[5]。氰化物超标问题限制了这些地区甜秆酒产业的发展,本文对甜秆酒酿造及贮存过程中氰化物的含量变化进行了追踪,探究氰化物合成来源,对发展甜秆酒产业具有重大经济和社会效益。

1 材料与方法

1.1 材料、试剂及仪器

甜秆:采集于陕西东南部某甜秆种植地区。

试剂:氢氧化钠溶液(2 g/L、10 g/L、20 g/L)、乙酸锌溶液(100 g/L)、乙酸溶液(1+24)、酚酞-乙醇指示液(10 g/L)、磷酸盐溶液[(0.5 mol/L)pH7.0]、异烟酸-吡唑啉酮溶液:临用时配制;氯胺T 溶液(10 g/L)、水中氰成分分析标准物质(50 μg/mL):标准物质编号为GBW(E)080115;氰离子标准中间液(1 μg/mL)。

仪器设备:紫外可见分光光度计TU-1810S、分析天平、25 mL 具塞比色管、恒温水浴锅、坩埚、500 mL水蒸气蒸馏装置等。

1.2 试验方法

1.2.1 氰化物检测方法的改进

参照《食品中氰化物的测定》GB 5009.36—2016 及相关文献[6],通过试验确定甜秆、起酵子、酒醅、酒样中氰化物测定的方法。

1.2.2 甜秆酒不同酿造工艺的对比

对不同酿造工艺如原料处理方式(清蒸、去皮)、不同曲种(甜秆酒大曲、西凤大曲、麸曲)、不同起酵子(玉米、高粱)等生产的甜秆酒中氰化物含量进行分析,探索不同发酵工艺过程中氰化物含量变化和降低氰化物含量的有效处理方式,结果见表1。

1.2.3 甜秆酒酿造各阶段氰化物含量分析

跟踪检测甜秆酒酒头、酒身、酒尾及混合样中氰化物含量,探寻氰化物产生的主要阶段,定向解决氰化物超标问题,促进甜秆酒产业的稳定发展。

1.2.4 甜秆酒不同贮存阶段氰化物含量变化

分别对新酒、贮存3 个月、4 个月、5 个月、6 个月、9 个月、12 个月、18 个月的不同酿造工艺所得的甜秆混合酒样中氰化物含量进行跟踪监测,探索在贮存阶段甜秆酒的氰化物含量变化规律。

1.2.5 不同工艺甜秆酒感官评价结果

在专业白酒品评室中,取7 个不同酿造工艺(原工艺平行、蒸甜秆+玉米起酵子、蒸甜秆+高粱起酵子、去皮甜秆+麸曲、蒸后甜秆+蔗糖+酵母、甜秆+麸曲、原工艺大窖)的等量酒样对其进行编号,品酒师按照编号顺序写出感官评语。

2 结果与分析

2.1 氰化物检测方法的改进

本次研究主要针对酒醅中氰化物含量测定方法进行改进。依据食品安全国家标准GB 5009.36—2016 中测定木薯粉中氰化物的方法对酒醅检测,比色液出现白色浑浊。黄选忠等人研究表明酒醅中的杂醇油、乳酸乙酯、甲基酮类等物质能够引起比色液白色浑浊,同时相关文献表明,醛类物质与吡唑啉酮发生羟醛缩合反应也会出现白色浑浊现象[7-9]。

针对白色浑浊现象,取适量酒醅蒸馏液放入坩埚中进行蒸干预处理,然后按照测定酒样测定方法进行测定及进一步换算,准确测定酒醅中氰化物含量。

酒样中氰化物含量按照国标GB 5009.36—2016中蒸馏酒的测定方法及计算进行。

2.2 甜秆酒不同酿造工艺的对比

以原工艺大窖为对照,6个窖池为试验窖,分别测定蒸馏得到的混合酒样中氰化物含量(表2),其中4 种试验方案蒸馏得到混合酒样中氰化物含量符合国家标准(GB 2757—2012)。

对原工艺大、小窖及试验窖的出池酒醅、混合酒样的氰化物进行了测定,结果见表2。出池酒醅氰化物高低不一,其范围处于0.53~6.86 mg/kg 之间。与甜秆植株氰化物含量0.388 mg/kg 相比,发酵前后氰化物含量变化明显,部分窖池氰化物含量存在急剧增长现象,达到入池酒醅氰化物含量的17倍[10]。

表1 不同酿造工艺甜秆酒的对比

表2 不同窖池酒醅、酒样氰化物含量

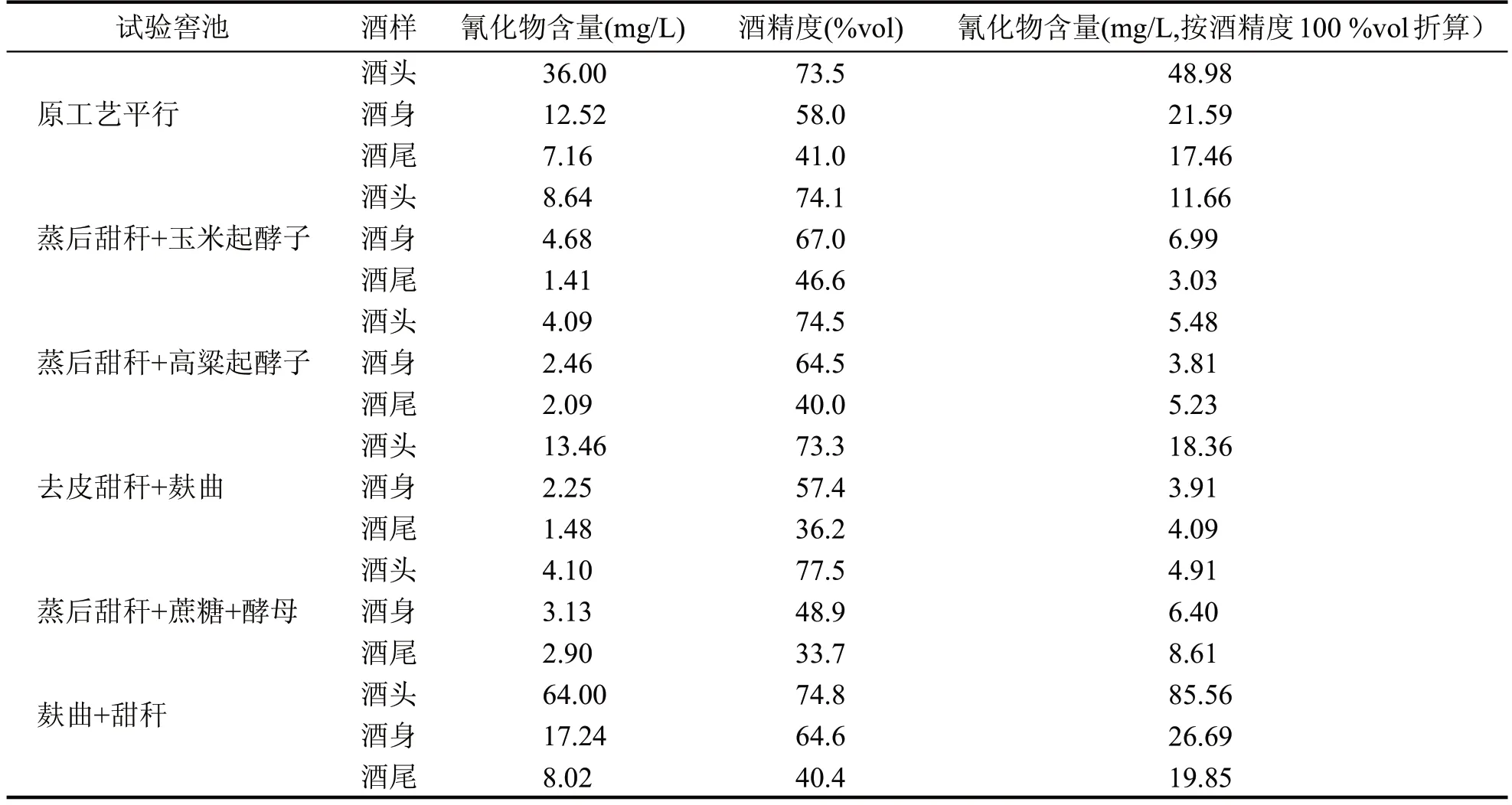

表3 蒸馏过程氰化物含量分布情况

对上述出池酒醅和混合酒样的氰化物含量进行相关性分析,得出皮尔森相关性系数为0.929,相关性极显著。进一步分析,甜秆新酒中氰化物超标主要来源于甜秆发酵过程中。

上述研究发现,除了甜秆+麸曲(黑曲霉多于酵母)处理组中氰化物含量高于对照组,其他4 个处理组中混合酒样氰化物含量均低于对照,综合分析以上6 组中,蒸甜秆+凤曲高粱起酵子/凤曲玉米起酵子组别,为较适宜的工艺处理。

(1)通过去除甜秆叶梢和须根,可降低原料中71.88%的氰化物[10],根据去皮甜秆+麸曲(酵母、细菌为主,少量的黑曲霉)窖池中混合酒样的氰化物含量6.12 mg/L,对比甜秆+麸曲(黑曲霉多于酵母)窖池中混合酒样的氰化物含量23.34 mg/L。初步分析,在发酵过程中黑曲霉对产生氰化物具有较大影响。黑曲霉可能通过自身生长代谢产生β-葡萄糖苷酶,可使甜秆中生氰糖苷水解为氰化物[11-13]。

(2)通过对比蒸后甜秆+蔗糖+酵母窖池、去皮甜秆+麸曲窖池、甜秆+麸曲窖池混合酒样的氰化物含量,进一步认为在发酵过程中黑曲霉对产生氰化物具有较大影响。

(3)通过对比表2 中各窖池发酵工艺差异,可以看出甜秆经高温清蒸后入池发酵得到的新酒中氰化物含量处于较低水平。甜秆经高温清蒸后入池发酵可有效控制新酒中氰化物含量。

(4)通过对比原工艺平行、原工艺大窖中混合酒样的氰化物含量(分别为12.43 mg/L、10.80 mg/L),发现窖池容量对氰化物含量影响较小。

2.3 甜秆酒酿造各阶段氰化物含量分析

对每个窖池按照酒头、酒身、酒尾进行分段取样,测定其氰化物、酒度,数据见表3,结果显示,所得不同馏分酒样氰化物含量的分布情况为:酒头>酒身>酒尾。因此,可通过“掐头”的摘酒工艺,适当降低混合酒样中氰化物含量。

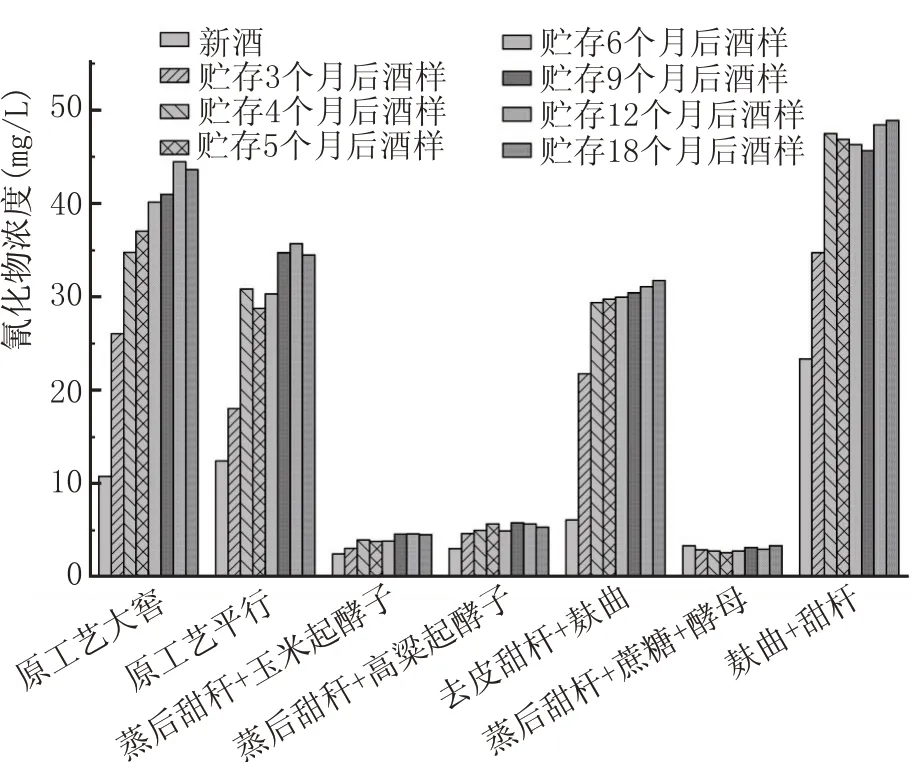

2.4 甜秆酒不同贮存阶段氰化物含量变化(表4 和图1)

表4 不同贮存时间甜秆酒中氰化物含量变化 (mg/L)

图1 甜秆酒不同存储时间氰化物含量变化

从表4 和图1 可以看出,蒸后甜秆+玉米起酵子、蒸后甜秆+高粱起酵子、蒸后甜秆+蔗糖+酵母3种不同酿造工艺得到的甜秆酒,无论是蒸馏得到的新酒还是贮存不同时间的混合酒样,酒中氰化物含量始终低于国家标准(≤8 mg/L)。原工艺大窖、原工艺平行、去皮甜秆+麸曲、麸曲+甜秆4 个窖池酒醅蒸馏得到的混合酒样在贮存前期氰化物含量不断增加。推测氰化物增加量源于甜秆本身含有的结合态氰化物即蜀黍氰苷,其经发酵或高温蒸馏形成一定量的氰醇,氰醇不稳定,在一定条件下可形成游离态氰化物[14-15]。经贮存6 个月以后,4 种混合酒样氰化物含量基本达到稳定状态。而在发酵前对甜秆进行高温清蒸处理可有效去除本身含有的蜀黍氰苷,经发酵、蒸馏、贮存,酒中氰化物未出现明显变化。

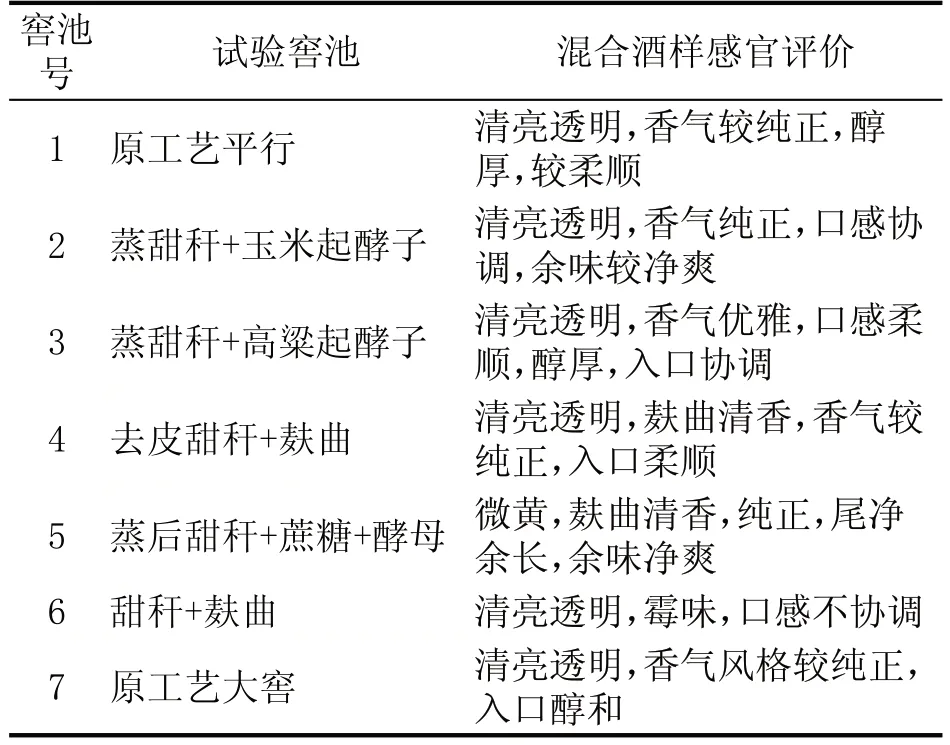

2.5 不同酿造工艺甜秆酒的感官评价结果(表5)

表5 不同酿造工艺甜秆酒的感官评价

从表5 结果可看出,甜秆经高温清蒸后,入池发酵所得甜秆酒,整体感官评价优于未蒸煮甜秆。对甜秆进行高温清蒸有利去除甜秆本身的一些挥发性的不良成分,同时在发酵过程中也有利于提高微生物对甜秆中糖类物质的利用效率。

3 结论与展望

植物中所含氰化物是植物生长过程中由自身产生的一种植物生物调节剂,能够调控生物胁迫和非生物胁迫的响应[16]。本研究结果表明,甜秆酒中氰化物超标问题与多种因素有关,甜秆原料、酿造工艺处理、贮存过程反应均对甜秆酒中氰化物的含量有重要影响。

酿酒原料中的氰化物来源于甜秆本身含有的生氰糖苷及自身新陈代谢所产生的氰化物。正常情况下,生氰糖苷和β-葡萄糖苷酶处于植物细胞的不同部位,当细胞被破坏后,生氰糖苷与β-葡萄糖苷酶反应产生氰化物抵御外来生物的侵袭[16]。根据本研究中甜秆的清蒸情况,可以判断高温能够有效破坏植株自身新陈代谢产生的氰化物及生氰糖苷。熊丽娜等[17]在研究中发现水煮法可将氰化物含量降低90 %以上。因此,在入池发酵前对原料进行高温清蒸同时结合“掐头”的摘酒工艺可有效控制甜秆酒中氰化物含量,使甜秆酒符合国家食品安全标准,也有利于提高甜秆酒的口感。本研究还发现甜秆酒贮存过程,未经高温清蒸的甜秆经发酵蒸馏得到的甜秆酒,在前期氰化物含量不断增加,可能是结合态水解释放,对甜秆原料进行清蒸处理减少了结合态氰化物。可推断对甜秆原料进行高温处理,有效改善贮存过程含氰增加超标情况。

此外,依据β-葡萄糖苷酶可使生氰糖苷转化为氰化物,可将粉碎后的甜秆与黑曲霉麸曲堆积,然后充分晾晒,进而减少由原料带入的氰化物及其前体物质—生氰糖苷。但此方案还需进一步实验验证。同时在贮存阶段氰化物含量增加情况尚无合理解释,故还需要更进一步深入探究。