3.0 T 磁共振酰胺质子转移成像在乳腺疾病中应用价值的初步研究

2021-03-06文洁王猛向露刘周任雅杨倩罗德红

文洁,王猛,向露,刘周,任雅,杨倩,罗德红,2*

作者单位:1.国家癌症中心/国家肿瘤临床医学研究中心/中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院深圳医院,深圳518000;2.国家癌症中心/国家肿瘤临床医学研究中心/中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院,北京100021

2000 年以来,化学交换饱和转移(chemical exchange saturation transfer,CEST)成像已成为磁共振分子成像领域的重要研究方向[1]。磁共振酰胺质子转移(amide proton transfer,APT)加权成像是一种无创、无辐射的新型化学交换饱和转移成像技术,在2003 年由Zhou 等[2]首次提出,距离水峰+3.5 ppm处为酰胺质子峰,在此施加偏共振饱和脉冲后,该处水信号下降,提示酰胺质子和大量水质子之间的交换[3],可以在没有外源性对比剂的情况下检测与内源性流动蛋白、胞浆蛋白和肽相关的主链酰胺质子[4]。早期关于该成像技术应用的研究主要集中在脑部肿瘤的鉴别诊断、预测预后等[5-7],近年来有该成像技术在7.0 T 高场磁共振下检测乳腺癌裸鼠模型的研究[8],7.0 T 磁共振下在健康女性志愿者中进行乳腺APT 成像[9,10],证实了7.0 T 磁共振可检测到健康人类乳腺纤维腺组织的APT 效应。目前3.0 T 磁共振中应用APT 成像已经被应用人体多个系统的良、恶性病变鉴别诊断、疗效评估等[11-13],但就3.0 T 磁共振APT 成像在乳腺疾病中的应用,国内外仅有个别报道,相关的研究尚处于起步阶段。本研究旨在利用3.0 T磁共振的APT成像,初步探索其在乳腺疾病应用的价值,包括乳腺良、恶性病变、正常组织间APT 值的差异及不同病理组织学特征的乳腺癌APT值的差异。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2020 年1 月至2020 年12 月我院进行3.0 T乳腺MR 检查的患者。本研究经过中国医学科学院肿瘤医院深圳医院医学伦理委员会批准(批准文号:KYLX2021-41)。纳入标准:(1) MR 检查前未行手术、穿刺或放化疗者;(2)患者已扫描APT成像序列;(3)获得最终病理结果的患者。排除标准:MRI 的APT 成像图像质量不佳或病灶过小,无法判断病灶,不能用于分析者。

1.2 MR检查方法

采用GE公司3.0 T超导磁共振扫描仪,8通道乳腺专用磁共振线圈,患者俯卧位扫描,双侧乳腺自然悬垂于乳腺专用线圈内。扫描序列及相关参数如下:(1)常规MR扫描。轴位T1WI平扫不压脂序列(TR=537 ms,TE=6.3 ms,矩阵320×256,带宽=83.33×2,层厚=5 mm, NEX=1)及T2WI 压脂序列(TR=5230 ms,TE=85 ms,矩阵320×256,带宽=62.5×2,层厚=5 mm,NEX=1);矢状位T2 压脂序列(TR=3259 ms,TE=102 ms,矩阵288×224,带宽=50×2,层厚=4 mm,NEX=2)。(2)扩散加权成像扫描。轴位:扫描层面同轴位压脂序列,采用单次激发EPI序列,b 值分别取0、800 s/mm2。(3) 2D APT 扫描。双侧乳腺同时成像,序列SSFSE (TR=3000 ms,TE=Minimum,矩阵128×128,层厚/层数=4 mm/1,自动局部高阶匀场,饱和脉冲时间2000 ms,扫描时间4 min 30 s)。

1.3 图像分析

影像学图像由两名经验丰富的乳腺放射学诊断医师共同分析,如有争议协商解决。对乳腺疾病显示最大层面的肿瘤组织进行APT 序列扫描,将MR 扫描所获得的图像传至后处理工作站,在避开肉眼所见的出血、坏死区时测量病变的APT值,并三次测量取其平均值。

1.4 病理结果

所有患者进行手术或穿刺活检(其中68 例为手术切除,13 例为穿刺活检)获得的最终病理结果。其中所有乳腺癌的患者查阅免疫组化结果:雌激素受体(estrogen receptor,ER)、孕激素受体(progesterone receptor,PR)、Her-2 受体、Ki-67 表达情况。ER 和PR 的结果判断标准如下:阳性肿瘤细胞≥10%为阳性,<10%为阴性。Her-2 的检验对免疫组化染色(-)或(+)判断为阴性,(+++)判断为阳性;若结果为(++)者,则需进一步进行FISH 试验,FISH 试验为Her-2 扩增阳性则判定为Her-2 阳性,相反则为阴性。Ki-67 以20%为界值[14],低于20%为低表达,高于20%为高表达。

1.5 统计学处理

使用SPSS 22.0 统计学软件进行统计,符合正态分布的计量资料以±s表示,不符合正态分布的计量资量用中位数(四分位间距)表示。采用方差分析比较多组不同病变的组间差异。两样本方差齐性好时,两组间比较采用独立样本t检验,不符合正态分布时,则采用非参数(Kruskal-Wallis)检验。计数资料间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

一共有81 例患者81 个病灶纳入研究,80 例为女性,仅1 例为男性乳腺癌。恶性病变组:56 例均为乳腺癌,病理类型包括:浸润性乳腺癌非特殊类型32 例,浸润性乳腺癌非特殊类型伴导管原位癌成分19例,导管原位癌2例,乳腺黏液性癌2 例,乳腺化生性癌1 例。良性病变组:25 例,病理类型包括:纤维腺瘤9例,腺病5例,导管内乳头状瘤4例,乳腺炎症4例,良性叶状肿瘤1 例,良性腺肌上皮瘤样改变伴乳头状增生1 例,乳腺腺病瘤1 例。发病年龄从25~76 岁,恶性病变发病年龄(48.8±11.8)岁,良性病变发病年龄(37.9±10.1)岁。

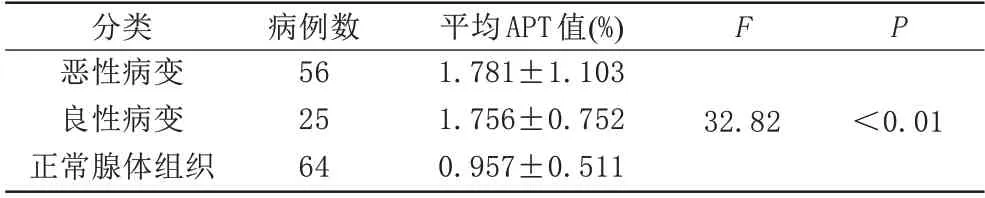

2.2 乳腺良、恶性病变与正常腺体组织间的组间差异

恶性病变组56 例,均为乳腺癌,共测量40 例乳腺癌对侧乳腺的正常腺体组织的APT 值作为正常对照组,其中16 例乳腺癌对侧无可测量的正常腺体组织(如男性乳腺癌、对侧仅为脂肪组织、对侧图像质量差等)。良性病变组25 例,共测量24 例对侧乳腺的正常腺体组织作为对照(1 例对侧腺体组织无法测量)。三组病变组间差异具有统计学意义(P<0.01)(表1)。

表1 不同乳腺良、恶性病变间APT值间的差异性

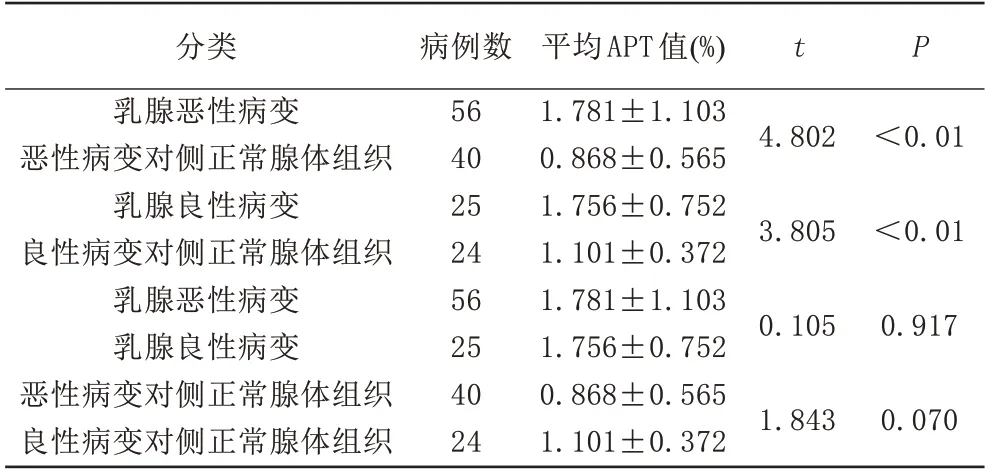

2.3 乳腺良、恶性病变与对侧正常腺体组平均APT的比较

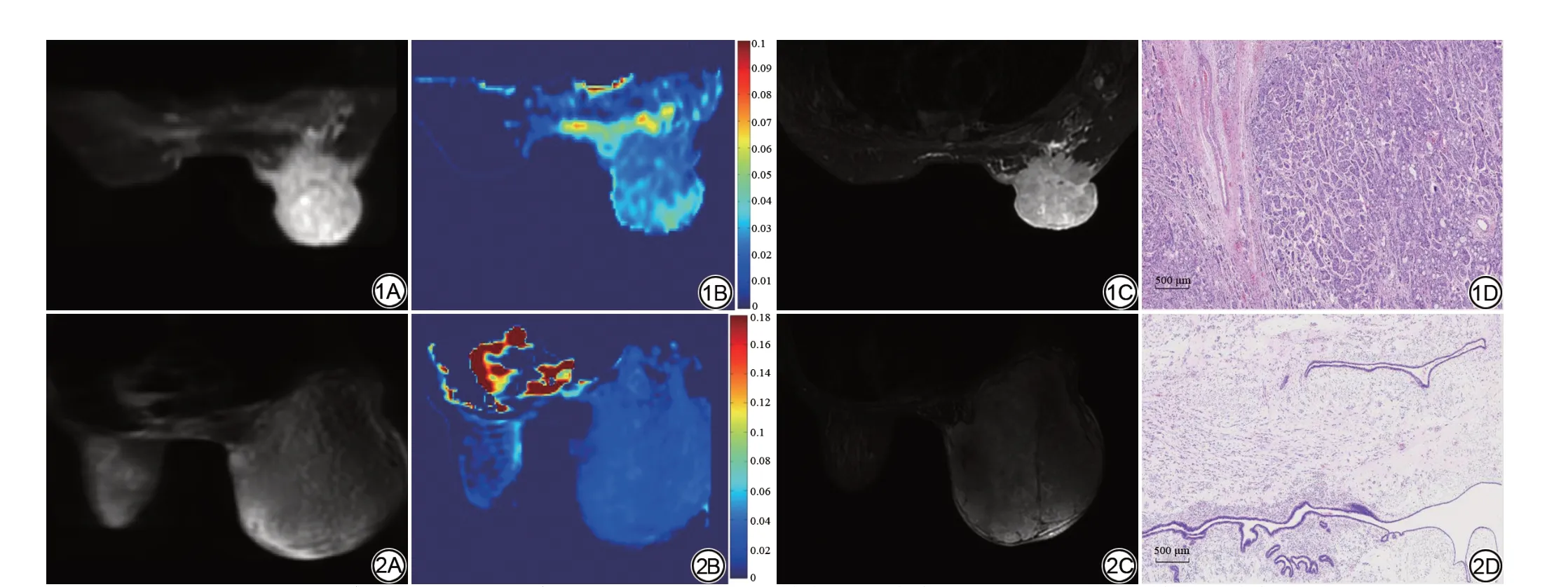

乳腺恶性病变组均为乳腺癌,乳腺癌平均APT值(1.781±1.103)%高于乳腺癌对侧正常腺体组平均APT 值(0.868±0.565)%,两者差异具有统计学意义(P<0.01) (图1、表2)。乳腺良性病变平均APT 值(1.756±0.752)%高于其对侧正常腺体组平均APT 值(1.101±0.372)%,两者差异具有统计学意义(P<0.05) (图2、表2)。乳腺癌平均APT 值(1.781±1.103)%与乳腺良性病变平均APT 值(1.756±0.752)%差异无统计学意义(P>0.05) (表2)。乳腺恶性、良性病变对侧正常腺体组织平均APT值差异无统计学意义(P>0.05)(表2)。

图1 女,56岁,右侧乳腺浸润性癌,部分呈微乳头状癌形态。A为APT原始图,病变呈不均匀高信号。B为APT伪彩图像,右侧病变APT值为3.477%。该病例对侧无可测量的正常腺体组织。C为T2WⅠ图像。D为H&E染色病理图(×4) 图2 女,45岁,右侧乳腺良性叶状肿瘤。A为APT原始图。B为APT伪彩图像,右侧乳腺病变APT值为2.56%,对侧正常腺体组织APT值为0.673%。C为T2WⅠ图像。D为H&E染色病理图(×4)

表2 不同乳腺良、恶性病变间APT值间的差异性

2.4 不同组别乳腺癌的APT值的比较

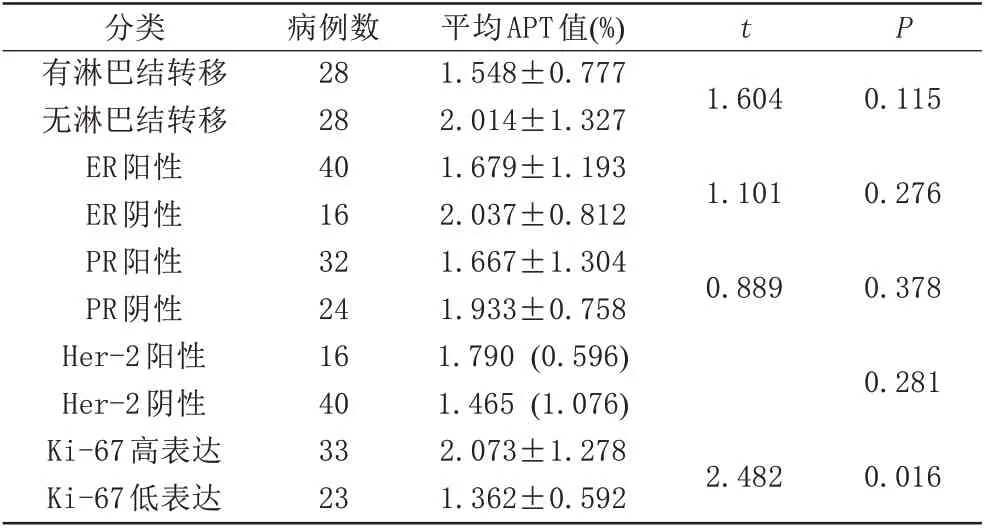

APT 值在乳腺癌淋巴结转移组/无转移组、ER 阳性组/阴性组、PR 阳性组/阴性组、Her-2 阳性组/阴性组,差异均无统计学意义(P>0.05) (表3)。Ki-67 高表达与低表达组间的APT值差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 不同组别乳腺癌的APT值比较

56例乳腺癌中有浸润程度分级的为47例浸润性乳腺癌,其中Ⅰ级5 例,Ⅱ级18 例,Ⅲ级24 例。因为Ⅰ级病例较少,乳腺癌浸润程度Ⅰ级与Ⅱ级分为同一组,其APT 值1.163(0.833)%较Ⅲ级病例的APT 值1.675 (0.887)%更低,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

APT是一种从细胞分子水平探测体内蛋白质、多肽浓度及酸碱度的成像序列,检测来自内源性分子的化学交换饱和转移对比度[15],可反映细胞内胞质中游离蛋白质及多肽质子与水中氢质子交换速率的变化[16],推断内环境酸碱度及蛋白质和多肽的浓度。国内外对APT 成像在乳腺组织中的应用报道较少,现相关研究处于起步阶段。本研究对APT 成像在乳腺组织的临床应用进行了相关研究,初步探索了该成像技术在乳腺疾病中的应用价值。

3.1 乳腺良性、恶性病变与对侧正常腺体组织的APT 值间的差异

本研究中的乳腺癌APT 值及乳腺良性病变APT 值均高于对侧正常腺体组织。乳腺癌癌组织分裂增殖较为旺盛,肿瘤细胞聚集区的蛋白质或多肽的含量明显增加,细胞内蛋白质和(或)多肽的酰胺质子与自由水质子进行能量交换[8],存在相对明显化学交换饱和转移效应,而正常组织的此处效应不明显,证明乳腺癌细胞的氨基质子交换率与正常组织细胞存在不同,因此乳腺癌细胞的APT 信号强度与正常组织存在区别[8]。乳腺良性疾病细胞聚集较密集、丰富,氨基质子交换率高于正常腺体组织,证实了乳腺癌、乳腺良性病变细胞的酰胺质子交换率高于正常组织。

3.2 乳腺良性、恶性病变间APT值的比较

有研究[17]利用APT 成像的参数非对称性磁化转移率(magnetization transfer ratio asymmetry,MTRasym)鉴别乳腺良、恶性病变,乳腺良性组MTRasym 为(5.16±1.09)%大于乳腺恶性组的(4.41±0.64)% (P<0.01),其AUC 值为0.729。而本研究中乳腺恶性、良性病变APT 值差异不存在显著的统计学意义,提示APT 在乳腺良、恶性病变鉴别上意义有限,可能与本研究中乳腺良性病变较少,且病理类型多样化有关;可能存在良性病变的细胞密度大、细胞蛋白质/多肽含量丰富,与恶性病变间酰胺质子交换率差异性不显著,今后拟采集更多的数据进行深入研究。

3.3 不同亚组乳腺癌间APT值的比较

本研究中Ki-67高表达组/低表达组的乳腺癌APT值差异有统计学意义,细胞增殖指数Ki-67为高表达的乳腺癌APT值较Ki-67低表达的乳腺癌APT值高,提示细胞增殖活跃的乳腺癌其酰胺质子交换率大。乳腺癌浸润程度Ⅰ级与Ⅱ级的APT值1.163 (0.833)%较Ⅲ级病例的APT 值1.675 (0.887)%更低,提示乳腺癌浸润程度高的乳腺癌其组织分裂增殖较为旺盛,肿瘤细胞聚集区的蛋白质或多肽的含量明显增加,酰胺质子交换率较浸润级别低的乳腺癌更大,其细胞内蛋白质浓度的变化情况更明显。有研究[18]肝癌的APT成像中术前APT信号强度与肝癌的组织学分级具有正相关性(r=0.679,P<0.001)。APT显像用于评估宫颈鳞状细胞癌的组织学分级[19],发现APT的信号强度与宫颈鳞状细胞癌分级呈正相关。有研究[20]表明,低级别胶质瘤到高级别胶质瘤,其APT 信号强化逐渐增加,APT信号强化与Ki-67、细胞密度呈正相关。这些研究[18-20]与我们的研究结果相类似,提示APT 成像可能是一种预测肿瘤组织学分级和细胞增殖程度的新的研究方法。

3.4 本研究的不足之处

本文的不足之处:(1)扫描应用2D 的APT 序列,仅获得病变最大层面的图像,部分病灶因为病灶较小,而无法正确选择扫描图层,或者扫描后无法辨认较小的病灶。(2)因扫描总的病例较少,检查的总体样本量不足,良性病例数较少,且病理类型多样化,今后拟扩大样本量继续研究。

综上所述,APT序列作为分子影像学领域的一种新的成像方式,在乳腺良、恶性病变较正常组织有更高的APT 效应,证实了利用APT 评估乳腺病变的可行性。并且,初步的研究显示APT 与乳腺癌的预后指标细胞增殖指数Ki-67 的高低及浸润程度有关,提示APT成像可潜在用于预测乳腺癌的预后。

作者利益冲突声明:全部作者均声明无利益冲突。

致谢:感谢GE 公司磁共振科研团队钱龙博士提供的技术支持。