程序违法发回重审兜底条款之合理适用

——以全国人民法院2761份刑事裁定书为样本*

2021-03-05程光

程 光

(武汉大学法学院 诉讼制度与司法改革研究中心,湖北 武汉430072)

一、问题的提出

观察现行《中华人民共和国刑事诉讼法》(下文简称《刑事诉讼法》)第238条可见,在立法技术上,该条由四项列举规定和一项兜底规定组成:一方面,采取列举式立法模式,明文规定了违反公开审判规定、违反回避制度、妨碍当事人法定诉讼权利行使以及审判组织组成不合法四种严重的程序性违法情形;另一方面,考虑到司法实践中违反诉讼程序可能影响正确判决的情况难以被全部罗列,为满足刑事审判实践的客观需要,以该条第5项作为兜底条款,赋予二审人民法院自由裁量权。显然,前者内容明确,主要针对刑事诉讼四种严重违反程序性规定的情况所设,可谓得之具体;后者具有开放性,其价值在于通过赋予法官自由裁量权的方式应对司法实践中的突发情形,故易失之抽象。以当前立法为基础,对前者在法律适用层面进行阐释的空间已经不大,后者才是准确厘定程序违法发回重审具体理由之边界的关键。同时,笔者通过与部分司法实务人员的交流,发现不少实务工作者对二审人民法院任意适用兜底条款的做法颇有不解,尤其是不少一审人民法院的审判人员指出:“二审人民法院使用不太恰当的程序违法理由将案件发回重审,容易加大一审的工作量,浪费司法资源。”可见,该问题实有探究的必要。然而,观察现有研究成果,学界鲜有在程序违法发回重审问题上,以现行《刑事诉讼法》第238条之兜底条款为主要研究对象者。①笔者于2019年3月20日在中国学术文献总库(CNKI)以“刑事诉讼程序违法发回重审”等类似关键词进行搜索后发现,只有一篇论文直接涉及到了程序违法发回重审规定中的兜底条款适用问题。参见蔡雨薇《基于程序违法的刑事二审发回重审制度探究——以〈刑事诉讼法〉第227条第(5)项为视角》,《法律适用》,2016年第10期,第80-85页。在规范层面,司法解释也少有阐释该条款的规定。基于此,笔者拟以该兜底条款为研究对象,运用实证研究的方法,管窥我国刑事诉讼二审发回重审制度的实务现状,并提出自己的看法。

二、程序违法发回重审兜底条款的适用现状

笔者在2019年3月18日通过“无讼网”以“中华人民共和国刑事诉讼法(2012)第二百二十七条第一款第五项”为关键字,对2013年至2018年间涉及该款项的有关刑事裁定书进行搜索,并通过人工审查逐一筛选,剔除其中重复的文书,最终获得有效刑事裁定书2 761份,以此为研究样本展开分析:

(一)兜底条款适用频率不断攀升

如图1所示,自2013年以来,二审人民法院在程序违法发回重审活动中适用兜底条款的案件数量持续上升。①因笔者的检索时间为2019年3月,故有大量2018年的刑事裁定书未上网公布,导致该年度数据不完整,产生该年度适用次数有所下降的错觉,即342份并非2018年的实际数量。故笔者于2019年8月28日再次以同样方式进行搜索,发现2018年的刑事裁定书数量已增长为591份,此应可佐证之。

图1兜底条款适用数量变化

可见,该兜底条款对二审人民法院的程序违法发回重审工作意义之大而不可或缺,其在程序违法发回重审环节确实极具“市场价值”。同时,笔者经过进一步比较,发现二审人民法院在同一时间段内援引《刑事诉讼法》第227条第1款前4项规定的刑事裁定书总数仅为1 316份,而援引该条第5项兜底条款发回重审的刑事裁定书数量为2 761份。②该数据来源于无讼网。其中,援引2012年《刑事诉讼法》第227条第1款第1项的裁定书有93份;援引第2项的裁定书有57份;援引第3项的裁定书有995份;援引第4项的裁定书有171份,共1316份。虽然,刑事裁定书的上网数量可能会受到各个人民法院内部裁判文书上网工作完成质量的影响,但是这种援引数量上的较大差别也可以从侧面体现出程序违法兜底条款的实务需求。

(二)不阐述理由占多数;理由类型分布较广且部分显属错误

根据笔者统计,二审人民法院在适用兜底条款时,不对具体理由进行说明,而直接以“一审程序违法”等类似表达发回重审的刑事裁定书共有1 996份,占全部样本的72%。相比而言,二审人民法院陈述了具体理由的刑事裁定书数量为765份,占全部样本的28%。可见,二审人民法院更习惯于不在刑事裁定书中阐述适用兜底条款的具体理由。

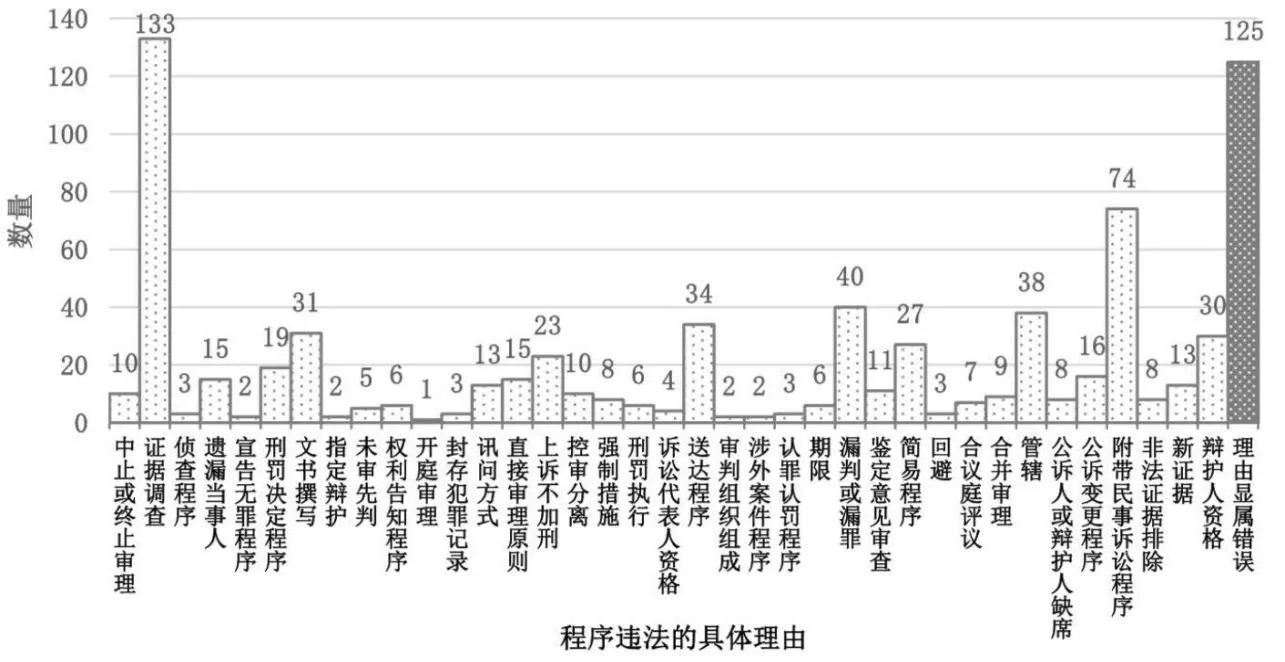

图2二审人民法院适用兜底条款的具体理由分布

具体而言,如图2③需要说明的是:部分裁定书陈述了不止一个理由,因此笔者在统计时将裁定书涉及的每个具体理由以1为单位分摊案件数量。譬如,果洛藏族自治州中级人民法院(2015)果刑终字第3号刑事裁定书中包含了“违法适用强制措施”和“证据未经法庭调查”两种理由,则统计时在这两个理由的数量上均加1。所示,二审人民法院在适用兜底条款时陈述具体理由的刑事裁定书显示出了以下两方面特点:一方面,二审人民法院具体化兜底条款时所适用的理由多样,其主要包括违反管辖规定、证据未经法庭调查、附带民事诉讼程序违法、裁判文书撰写不规范、送达程序违法、违法适用强制措施、违法适用简易程序、违法缺席审判、违反上诉不加刑原则、原审未并案审理等情况,种类颇多。①参见濮阳市中级人民法院(2014)濮中刑二终字第37号刑事裁定书;遂宁市中级人民法院(2018)川09刑终56号刑事裁定书;唐山市中级人民法院(2018)冀02刑终253号刑事裁定书等。另一方面,除了以上具体理由之外,还有一部分刑事裁定书适用兜底条款时所依据的理由则显然存在不妥之处。这类刑事裁定书普遍将“法律适用错误”等非程序性事项作为触发兜底条款的理由,明显属于违反《刑事诉讼法》限制性规定而错误适用法条的情形。②参见衡水市中级人民法院(2015)衡刑终字第149号刑事裁定书。笔者将之单独统计后发现此类刑事裁定书一共有125份,占描述了适用理由的刑事裁定书样本的16%,数量不低。

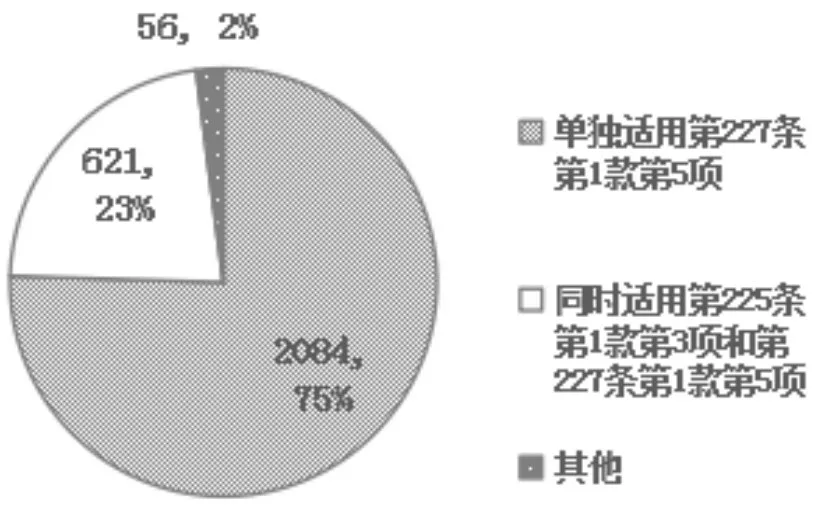

(三)适用兜底条款发回重审时的条文依据组合化

如图3所示,二审人民法院单独适用兜底条款将案件发回重审的情形最为普遍。除此之外,一方面,在该条内部,存在着兜底条款和其他前四款规定结合适用的情形。譬如,同时适用该条第2项和兜底条款、同时适用该条第4项和兜底条款等。③参见信阳市中级人民法院(2013)信刑终字第234号刑事裁定书;海南省第一中级人民法院(2015)海南一中刑二终字第108号刑事裁定书等。从数据上看,这种情形并不多见,故笔者仅将之整体作为一个项目单独列出,而不再对其具体组合方式分类展现。

图3二审人民法院适用兜底条款的条文组合方式

另一方面,在该条外部,存在二审人民法院将2012年《刑事诉讼法》第225条第1款第3项“事实不清、证据不足”发回重审条款和第227条之兜底条款组合适用的情形,其数量和占比仅次于单独适用兜底条款的情况。④参见晋城市中级人民法院(2015)晋市法刑终字第157号刑事裁定书。从效果上看,由于程序违法发回重审的次数无限制,因此这类凡是援引了兜底条款的案件,不论是单独援引兜底条款还是将“事实不清、证据不足”条款与兜底条款组合适用,二审人民法院在规范上似乎都有将此类案件无限发回重审的合理空间,后者尤其值得探讨。

三、程序违法发回重审兜底条款的适用问题及其成因

(一)兜底条款被滥用:不陈述具体理由成为常态

所谓“滥用”程序违法发回重审兜底条款,是指二审人民法院适用兜底条款时仅在刑事裁定书中使用“程序违法”等概括之词而不指明具体理由,导致刑事裁定书中虽援引了相应条文,但一审法院和控辩双方实际上无从经由正常渠道得知案件一审程序瑕疵为何。这是我国人民法院“进行程序裁量,不对裁量结果进行有效说理,只做粗放式地裁断,没有形成精细化教义学论证习惯”[1]之实务惯性的明显展现。

需要说明的是,这里的所谓二审人民法院在适用兜底条款发回重审时不在刑事裁定书中说明理由,并非在形式上简单地“不陈述理由以及不援引法律条文”,而是在援引兜底条款的前提下,于刑事裁定书的法院观点处只使用“本院认为,原判决违反法律规定的诉讼程序”⑤参见洛阳市中级人民法院(2013)洛刑一终字第136号刑事裁定书;承德市中级人民法院(2014)承刑终字第00025号刑事裁定书;吕梁市中级人民法院(2015)吕刑终字第269号刑事裁定书等。等类似的模糊陈述而不指明具体的程序违法理由。简而言之,在大多数二审人民法院看来,“原审程序违法”就是适用兜底条款的原因进而构成发回重审的理由。笔者认为,此类刑事裁定书仍旧属于没有详细阐明发回重审理由的刑事裁定书,二审人民法院利用兜底条款内涵的不确定性“钻空子”,实质上违背了有关司法解释的规定。⑥《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第246条规定:“裁判文书应当写明裁判依据,阐释裁判理由,反映控辩双方的意见并说明采纳或者不予采纳的理由。”《最高人民法院关于规范上下级人民法院审判业务关系的若干意见》第6条规定:“……第二审人民法院作出发回重审裁定时,应当在裁定书中详细阐明发回重审的理由及法律依据。”这种做法带来的不利后果是:不论对于检察机关,还是对于被告人,乃至于对原审一审人民法院而言,二审人民法院在适用兜底条款发回重审时不在公开的刑事裁定书中说明具体理由的做法,都将在一定程度上妨碍以上三方各自的权力行使或权利保障,不利于“判决理由对日后相似案例之支配力”[2]的形成,亦可能“由于缺乏裁判结论形成过程、理由和根据的公开而导致司法的不公”[3]。同时,虽然二审人民法院在公开可见的刑事裁定书中陈述适用兜底条款具体理由的情形不多,但是根据其他实务部门研究人员的研究成果显示,尚存在二审人民法院在法院“内函”中陈述兜底条款之具体适用理由的实务做法。①参见沈霞《对我国刑事二审发回重审制度执行困境与架构重塑之思考——以某市中级人民法院刑事二审案件为例》,《法律适用》,2013年第10期,第60页。所谓人民法院“内函”,是一种在同级人民法院或上下级人民法院之间互相传递的法院内部公文书。在程序违法发回重审的问题上,二审人民法院所习惯使用的这种在上下级人民法院之间,以内部函件形式私下告知发回重审真实理由的方式,是我国当前刑事诉讼活动之行政化倾向的体现,极不利于司法透明化,更可能借助兜底条款之模糊性而虚置法定发回重审事由。

关于兜底条款被“滥用”的产生原因,与法律本身的完善程度关系不大,亦不属于纯粹法律解释之范畴,其主要导源于我国刑事司法实践中长久以来形成的“司法专横”主义特点。众所周知,在审判实务中,二审人民法院往往需要面对来自检察机关、被害人、辩护人以及党政部门等各方的压力。为转移这种压力,缓解各方矛盾关系,二审人民法院只得先将案件发回重审。然而,发回重审的原因并不容易找到,即使找到具体原因后予以明示,也可能招致各方反对而节外生枝,故在实务中容易产生大量不说明具体理由,便适用内涵空洞的兜底条款将案件发回重审的裁定文书。诚然,这是审判机关在巨大的审判压力下不得已而为之的选择,是我国刑事司法实践中诸多因素所共同导致的无奈结果。但是,在形式上,二审人民法院基于本部门利益而滥行发回重审权的做法,恐难以获得诉讼各方、尤其是辩方的理解,最终将体现为审判机关“司法专横”的一种表现形式。退而言之,即使这种“司法专横”的形式有刑事司法实践和法律制度上的内生因素,也难以消解其在法律适用环节的缺失,乃至于有二审人民法院的实务人员也撰文指出这种拒不说理的发回重审裁定是以权压人。②参见唐红《刑事二审发回重审制度运行失灵之审视与破解——以刑事司法场域中法官行为策略为视角》,《山东法官培训学院学报》,2018年第4期,第154-155页。显然,“刑事裁判文书缺乏说理导致裁决沦为一种缺乏权威性的单纯暴力……缺乏了说理,刑事判决似乎无可诘难”[4]。具体到程序性裁判的问题上,部分二审人民法院习惯于从自身利益出发考虑问题而不顾程序法的精神与规定,不当地利用程序法规定掌控案件进程,达到公正裁判案件以外的其他目的。而对于这种依附于法律适用活动的隐性违法情况而言,在立法层面,亦缺少相应监督机制,导致旨在弥补法律漏洞的兜底条款沦为了审判机关随意控制程序进程的工具。

(二)兜底条款被错用:部分适用理由显属错误

所谓“错用”程序违法发回重审兜底条款,是指二审人民法院利用兜底条款的开放性,将事实不清、证据不足、法律适用错误这类显然并非程序违法的情形,作为适用兜底条款的具体理由,以达到发回重审的目的。如图2所示,二审人民法院以事实不清、证据不足、适用法律错误等非程序违法事宜援引适用程序违法发回重审兜底条款的刑事裁定书有125份,占描述了适用理由的刑事裁定书样本的16%。此类刑事裁定书所述理由与现行《刑事诉讼法》第238条兜底条款不能兼容的属性比较明显,亦与学理通说对程序违法概念的解读矛盾至甚。

以王某盗窃案为例,在该案二审中,控辩双方对一审程序虽无异议,但被告人提出一审判决法律适用错误应当改判,而二审人民法院裁定发回重审的理由是:“原审判决适用法律错误,依照《刑事诉讼法》第227条第5项的规定裁定撤销原判发回重审。”③参见长春市中级人民法院(2015)长刑终字第00336号刑事裁定书。显然,一方面,控辩双方在二审中皆未指摘一审审判程序违法,可见控辩双方均认可一审审判程序的合理性,其并非二审中的关键争点。另一方面,即使控辩双方对一审审判程序合理性的判断有误,二审人民法院也应当明确指出后依据相关规定发回重审。然而,二审人民法院却直接以“法律适用错误”为理由发回重审,这显然违反了现行《刑事诉讼法》第236条第1款第2项“原判决认定事实没有错误,但适用法律有错误,应当改判”的规定。同时,在概念内涵上,“法律适用错误”当然不属于程序违法的范畴,不应当由程序违法兜底条款来调整,故在法解释层面,也不能证成二审人民法院此举的正当性。除本案外,白某贪污案也是二审人民法院错误解读程序违法兜底条款的典型判例。在该案中,被告人不服一审判决提出上诉后,二审人民法院裁定“原判量刑失当,依照《刑事诉讼法》第227条第5项发回重审”①参见忻州市中级人民法院(2016)晋09刑终第25号刑事裁定书。。显然,“量刑不当”属于现行《刑事诉讼法》第236条第1款第2项中“不得发回重审而应当改判”的理由之一,本案二审人民法院曲解程序违法兜底条款内涵的问题也至为明显。除此之外,尚有其他案例可资佐证,限于篇幅而不赘述。②参见白城市中级人民法院(2016)吉08刑终2号刑事裁定书;信阳市中级人民法院(2013)信刑终字第381号刑事裁定书;甘肃省陇南市中级人民法院(2014)陇刑二终字第3号刑事裁定书等。

关于兜底条款被“错用”的产生原因,与前述“滥用”情形应属同质,即均导源于部分二审人民法院在工作中的“司法专横”之弊病。具体而言:首先,笔者囿于研究方法的限制,难以对所有或大部分采用这种方式发回重审的审判人员进行访谈交流,从而了解其主观动机。故而,笔者坚持不对这些审判人员随便进行主观臆测,即使虑及兜底条款的特点以及程序违法发回重审不受次数限制的便利,也不简单地认为这些明显错误的理由,是二审人民法院为了将不能发回重审的案件发回重审,或为了未来可能需要的再次发回重审“打前站”而有意为之。为研究过程的严谨性考虑,笔者姑且认为这部分审判人员或许对相关法律概念缺乏正确理解,或者对该兜底条款确有十分独到的学术解读。但是,退而言之,法律规定中部分概念虽有内涵流动的特点,但其内涵也不得完全脱离法学理论的既有知识框架。在错用兜底条款的问题上,即使部分审判人员确实欠缺法学基础知识或希望对某些通说作出创新性阐释,这也不能成为其使用明显错误之理由触发程序违法兜底条款将案件发回重审的原因。抛开对审判人员主观意图的判断,在客观效果上,这种随意解释程序违法发回重审兜底条款的结论大大超出该兜底条款的适用范畴,已不属于法律解释的可探讨范围,直接导致“法律适用错误或量刑不当”案件不得发回重审的规定被虚置。这毋宁是法律适用层面“法官乾纲独断之司法专横特征”[5]的体现。最终,由于监督机制的缺乏,即使控辩双方以及一审人民法院明知这类理由显属错误,不应成为案件被发回重审的理由,也只能“听之任之”。

(三)兜底条款被误用:部分适用理由溢出兜底条款的内涵边界

所谓“误用”程序违法发回重审兜底条款,是指二审人民法院适用的部分程序违法理由,溢出了兜底条款的内涵边界。不同于前一种“错用”的情形,二审法院虽“误用”了部分溢出兜底条款内涵边界的具体理由,但后者属于正常的法律适用范畴,是可以通过法律解释论厘定清楚的实务问题。易言之,部分二审人民法院使用溢出兜底条款内涵边界的理由适用该款规范,系审判实务人员对兜底条款的理解存在理论上的偏差,此应当与“适用显属错误的裁定理由”相互区别,亦为后文所阐释之疑难问题。在规范上,现行《刑事诉讼法》第238条的规定,作为概括事项的该条第5项兜底条款应当与作为例示事项的该条前4项规定具有同质性。即并非一审人民法院的所有程序性违法行为都可能导致二审人民法院将案件发回重审,而只有与违反公开审判规定、违反回避制度、剥夺或限制当事人法定诉讼权利以及审判组织组成不合法这四项内容同等严重的程序缺陷,才能够被兜底条款的内涵所涵盖,属于兜底条款的规制范围。而如图2所示,在二审人民法院援引程序违法兜底条款将案件发回重审的过程中,一方面,部分具体理由未超出该兜底条款的内涵界限,有效发挥了该款规范的“兜底”功能;另一方面,也存在部分触发兜底条款的程序违法情形难以被该款规范涵摄的问题。前者值得肯定,后者需要厘清。限于本部分主题,在此仅对后者简举两例,具体解释留后文详述。

在李某故意伤害案中,二审人民法院认为“原审人民法院未作出逮捕决定而直接将原审被告人李某送看守所羁押,违反法律规定的诉讼程序”,依照《刑事诉讼法》第227条第1款第5项之规定裁定撤销原判发回重审。③参见平顶山市中级人民法院(2013)平刑终字第205号刑事裁定书。可见,该院启动兜底条款的具体理由系公安机关和检察机关逮捕程序违法。诚然,非法逮捕导致未被批准逮捕的被告人被送至看守所非法羁押,进而丧失了人身自由。但是,强制措施程序违法的主体却并非一审法院而系侦查机关或检察机关,故适用该理由是否符合《刑事诉讼法》第238条中违法主体的要求似需思考;在丁某等贪污案中,二审人民法院认为“作为被告人之一的丁某在一审开庭前未收到起诉书副本”,依照《刑事诉讼法》第227条第1款第5项之规定裁定撤销原判发回重审。①参见固原市中级人民法院(2014)固刑终字第19号刑事裁定书。虽然,在开庭审判之前将人民检察院的起诉书副本送达被告人及其辩护人是《刑事诉讼法》第187条规定的由人民法院承担的义务。但是,庭前送达程序是否符合现行《刑事诉讼法》第238条中一审人民法院的“审理程序”之内涵存在疑问,也需要从解释论上予以分析。

关于兜底条款被“误用”的产生原因,则不同于前述“错用”的情形,其产生根源在于兜底条款内涵具有不确定性,需要实务人员在司法实践中不断往返于事实和规范之间,在个案裁判中具体化兜底条款,以求得对该兜底条款的合理解释与适用。这属于正常的法律解释范畴。然而,由于对该兜底条款的认识不足,部分二审人民法院的审判人员在适用过程中难免出现偏差,将不属于该条款规范范围的程序违法情形也纳入其中并发回重审,不当解释了该兜底条款,最终降低了诉讼效率,亦使被告人的审前羁押时间被大大延长。从刑事法一体化的角度来看,这里的“误用”情形与刑事实体法上关于“兜底罪名”的探讨相似,应可作类似理解。即都是为了防止因兜底条款内涵的不稳定性带来的司法不公,而从法律解释层面对兜底条款内涵作出的理论探讨。只不过,实体法上有关“口袋罪”的研究成果,其研究目的在于限定罪名之构成要素,以贯彻实体法罪刑法定原则之趣旨。而程序法上有关“兜底条款”的研究,则着眼于程序行为之要件,以实现程序法程序法定原则之意涵。

(四)兜底条款被混用:“事实不清、证据不足”等条款搭便车

所谓“混用”程序违法发回重审兜底条款,是指由于兜底条款在实质理由上的解释开放性,而该条前4项列举规定又显然不具备此特点,故兜底条款在形式上成为了现行《刑事诉讼法》第236条第1款第3项“事实不清、证据不足”发回重审条款的借壳对象,二审人民法院通过将前者与后者混合适用,产生了直接和间接两种“能够规避后者发回次数仅限于一次之法律规定”的条文组合适用形态。现分而述之:

1.直接型搭便车

如图4所示,所谓“直接型搭便车”是指,二审人民法院在多次发回重审时,均同时适用“事实不清、证据不足”发回重审条款和程序违法发回重审兜底条款,从而产生前者发回重审仅限一次之规定被后者发回重审次数无限制之规定稀释的效果,使得案件发回重审次数无上限,进而实现多次发回重审的目的。

图4直接型搭便车

在数据上,因前述图3不包含发回重审次数,而只能显示二审人民法院同时适用这两条规定发回重审的数量,故难以直接展现数次发回重审案例中的直接型搭便车之状态。对此,笔者继续深入整理数据后发现,二审人民法院使用此方式数次发回重审的案例一共有134件。现以通过此种方式前后发回重审四次之多的倪鸿亮等人盗窃案为典型案例,直观地呈现该问题:2016年3月21日,一审人民法院作出(2015)临刑初字第173号判决后,被告人上诉;二审人民法院于2016年7月4日作出(2016)晋08刑终185号裁定,第一次以原审程序不合法且部分事实不清为理由,裁定撤销原判,发回重审。2016年12月26日,原审人民法院作出(2016)晋0821刑初161号判决后,原审被告人上诉;二审人民法院于2017年7月31日作出(2017)晋08刑终140号裁定,第二次以原审程序违法且部分事实不清为理由,裁定撤销原判,发回重审。2017年12月11日,原审人民法院作出(2017)晋0821刑初179号判决后,原审被告人上诉;二审人民法院于2018年7月13日作出(2018)晋08刑终134号裁定,第三次以原审程序违法且部分事实不清为理由,裁定撤销原判,发回重审。原审人民法院再次判决后,检察机关抗诉,原审被告人上诉;二审人民法院于2018年9月25日作出(2018)晋08刑终369号裁定,第四次以原审程序违法且部分事实不清为理由,依照《刑事诉讼法》第225条第1款第3项和第227条第5项之规定,将案件发回重审。①参见山西省运城市中级人民法院(2018)晋08刑终369号刑事裁定书;(2016)晋08刑终185号刑事裁定书;(2017)晋08刑终140号刑事裁定书;(2018)晋08刑终134号刑事裁定书。截至本文写作之时,本案尚未审结,仍有再次发回重审的可能。

在本案中,二审人民法院四次将案件发回一审人民法院重新审判,理由均为“原审程序违法且部分事实不清”,法律依据均为2012年《刑事诉讼法》第225条第1款第3项和第227条第5项。可见,依照该二审人民法院的理解,“事实不清”发回重审条款与“程序违法”发回重审条款一旦被结合适用,则“事实不清”发回重审仅限于一次的规定将因为“程序违法”条款的介入而失去效力,导致案件发回重审的次数无限制。本案为二审人民法院使用这种条文组合形式,将案件数次发回重审的典型判例。除本案之外,尚有其他案例可资佐证,限于篇幅而不赘述。②参见永州市中级人民法院(2015)永中法刑二终字第79号与(2014)永中法刑二终字第129号刑事裁定书;葫芦岛市中级人民法院(2014)葫刑终字第00071号刑事裁定书与(2015)葫法委赔字第00006号国家赔偿决定书;陕西省安康市中级人民法院(2016)陕09刑终41号与(2015)安中刑一终字第00032号刑事裁定书等。

根据上述统计数据和实务案例,可以认为:二审人民法院在司法实践中仍旧存在极大的多次发回重审的规范空间,进而产生了一个“立法者误以为就此已为规整的法律漏洞”[6]。而由于例示规定的明确性和兜底条款的概括性特点,现行《刑事诉讼法》第238条前4项能够与“事实不清”发回重审条款结合适用的场合不多,规避发回重审次数限制的“任务”便只能落在现行《刑事诉讼法》第238条之兜底条款的肩上。同时,笔者通过进一步观察发现,部分人民法院在审判活动中曾多次采用这种方式发回重审,恐已经形成了该院二审发回重审实务中隐性的司法习惯,殊值注意。③参见安徽省亳州市中级人民法院(2016)皖16刑终423号与(2015)亳刑终字第00477号刑事裁定书;(2015)亳刑终字第00353号与(2015)亳刑终字第00008号刑事裁定书;(2015)亳刑终字第00282号与(2014)亳刑终字第00272号刑事裁定书;(2016)皖16刑终238号与(2015)亳刑终字第00451号刑事裁定书等。

2.间接型搭便车

如图5所示,所谓“间接型搭便车”是指,因“事实不清、证据不足”发回重审过一次的案件被再次抗诉或上诉时,二审人民法院仍认为该案“事实不清、证据不足”,需要再次发回重审的,便会适用程序违法兜底条款将案件再一次甚至多次发回重审。这种总结与部分实务部门研究者的结论也基本契合。④参见蔡雨薇《基于程序违法的刑事二审发回重审制度探究——以〈刑事诉讼法〉第227条第(5)项为视角》,《法律适用》,2016年第10期,第80页。比较而言,在前述直接型搭便车现象中,二审人民法院的裁判思路和司法观点是“只要在裁定理由中包括了程序违法,则案件发回无次数限制”,故“直接”在刑事裁定书中援引程序违法兜底条款;不同于此,在这里的间接型搭便车现象中,二审人民法院并未在第一次发回重审的刑事裁定书中,将“事实不清、证据不足”条款和“程序违法”条款同时使用而直接避开前者发回重审次数仅限一次的规定,而是在第一次发回重审中仅援引了“事实不清、证据不足”条款而未援引“程序违法”兜底条款的情况下,在第二次及之后的二审中援引程序违法兜底条款将案件再次发回重审,从而“间接”产生规避“事实不清、证据不足”案件仅能发回一次之规定的效果。

图5间接型搭便车

在数据上,因前述图3不包含发回重审次数,而只能显示二审人民法院单独适用程序违法兜底条款发回重审的数量,故难以直接展现数次发回重审案例中的间接型搭便车之状态。对此,笔者继续深入整理数据后发现,二审人民法院使用此方式两次发回重审的案例一共有312件,三次发回重审的案例一共有18件。①参见信阳市中级人民法院(2013)信刑终字第156号刑事裁定书;开封市中级人民法院(2014)汴刑终字第30号刑事裁定书;洛阳市中级人民法院(2015)洛刑二终字第125号刑事裁定书等。譬如,在黄某贪污案中,二审人民法院在第一次二审时以“事实不清”为由撤销原判发回重审,在第二次二审时援引兜底条款以“程序违法”为由撤销原判发回重审,在第三次二审时再次援引兜底条款以“程序违法”为由撤销原判发回重审。②参见湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2014)州刑二终字第32号与(2014)州刑二终字第70号刑事裁定书。同时,部分载明了控方或辩方再次抗诉或上诉理由的刑事裁定书,可以进一步证明再次被二审的案件之争议焦点并非程序问题而是实体问题,但二审法院仍旧以程序违法为理由发回重审。譬如,在肖某等合同诈骗案中,被告人再次上诉的理由为“一审认定事实不清,证据不足,本案仅是民事欺诈,不构成刑事诈骗”③参见张家口市中级人民法院(2017)冀07刑终54号刑事裁定书。;在霍某诈骗案中,被告人再次上诉的理由为“一审量刑过重,应当判决无罪”④参见郑州市中级人民法院(2017)豫01刑终479号刑事裁定书。;在陈某生产、销售伪劣产品案中,被告人再次上诉的理由为“本人行为不构成犯罪”⑤参见临沂市中级人民法院(2017)鲁13刑终307号刑事裁定书。。以上三个案例中的被告人均以实体错误为理由提出上诉,而三家二审人民法院在已经使用过“事实不清、证据不足”条款发回重审一次的情况下,均适用程序违法兜底条款将案件再一次发回重审。显然,这隐射出了一些问题。总体来看,在全国范围内,这种前后组合适用方式比较普遍。⑥参见随州市中级人民法院(2014)鄂随州中刑终字第00014号刑事裁定书;开封市中级人民法院(2014)汴刑终字第30号刑事裁定书;湖北省汉江中级人民法院(2017)鄂96刑终178号刑事裁定书等。

关于兜底条款被“混用”的产生原因,笔者认为,此肇始于现行刑事程序立法中的隐性漏洞,体现了我国刑事程序法在立法层面的不圆满性,这种不圆满性给部分二审人民法院滥行发回重审权打开了方便之门。在立法上,不同于域外部分国家将二审发回重审的事由限于程序性事项的立法模式,⑦参见王兆鹏《美国刑事诉讼法》,北京:北京大学出版社,2014年,第682-699页。我国刑事诉讼二审发回重审的理由包括实体问题和程序问题,这两种理由构成了一个相互交织的“规整”。然而,立法机关未以整体眼光从事立法工作,只是将这两种理由分开独立设置,分别规定于《刑事诉讼法》的不同条文中,并未考虑到一旦在实务中,某案件同时涉及实体问题和程序问题时,这两种发回重审条款相互交织后产生的法律适用效果为何。在2012年《刑事诉讼法》修改之前,由于不论是因实体问题还是程序问题发回重审,在次数上均无限制,故当二者被同时适用于同一次发回重审活动时,所产生的法律适用效果基本可以融合自洽。但是,由于现行立法将因实体问题发回重审的次数限为一次,且仍旧保留了因程序违法发回重审的次数无限制的规定,导致这两种理由被同时适用时,难以重现之前在法律适用层面的融洽性。相反,产生了前者发回重审次数限制条款之法律适用效果被稀释的问题。同时,由于程序违法兜底条款的开放性,这就在法律适用层面,给了部分二审人民法院看似合理的突破发回重审次数限制的解释空间。

四、程序违法发回重审兜底条款的适用建议

(一)限定程序违法的主体

在法解释论上,同一条文内部各项规定之间保持体系上的合致,乃是体系解释的当然意涵。根据现行《刑事诉讼法》第238条前段的规定⑧现行《刑事诉讼法》第238条前段规定:“第二审人民法院发现第一审人民法院的审理有下列违反法律规定的诉讼程序的情形之一的,应当裁定撤销原判,发回原审人民法院重新审判……”,二审人民法院发现的必须是“一审人民法院”在一审审理程序中可能影响公正审判的程序性违法行为,违法主体的范围并未扩张到侦查机关、检察机关等其他机关。同时,根据该条第1款前4项列举性规定,其亦保持了和该条款前段统一的立法路径,将违法主体限定为人民法院。因此,为使该条款内部体系融合自洽,保持条文内部的一致性,该条第5项作为兜底条款,自应当延续该条第1款前段以及前4项列举规定的规范含义,其所指涉的程序违法主体也应当为人民法院,而不包含其他机关。

然而,如图2所示,实践中有的人民法院以侦查机关在侦查程序中始终由一人单独讯问犯罪嫌疑人、逮捕等强制措施适用不当等情形,作为适用兜底条款将案件发回重审的程序性违法理由。①参见长治市中级人民法院(2017)晋04刑终174号刑事裁定书;湘潭市中级人民法院(2013)潭中刑终字第165号刑事裁定书等。根据体系解释的结论,此类理由值得商榷。众所周知,讯问犯罪嫌疑人、逮捕犯罪嫌疑人等类似强制行为的批准或实施主体,主要是侦查机关、检察机关等承担刑事侦查、起诉职能的公权力部门。因此,即使此类侦查行为存在程序问题,也不符合现行《刑事诉讼法》第238条关于程序违法主体的规定。当然,这并不意味着不承担刑事侦查或起诉职能的审判机关,就不会因为强制措施的适用存在程序瑕疵而承受案件被发回重审的后果。因为,根据《刑事诉讼法》第66条和第80条的规定②现行《刑事诉讼法》第66条规定:“人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。”第80条规定:“逮捕犯罪嫌疑人、被告人,必须经过人民检察院批准或者人民法院决定,由公安机关执行。”,人民法院也有权在审判阶段针对被告人作出适用部分强制措施的决定。即虽然同样是适用强制措施,但是在审判阶段决定适用强制措施的主体已经转变为人民法院而非侦查机关等其他机关。因此,审判机关决定适用强制措施的行为符合现行《刑事诉讼法》第238条中程序违法主体的要件,存在受到该条兜底条款规制的可能性,这也是符合体系解释要求的一种解读。

同时,除了虑及体系解释的要求,我们也应当在权力构成理论的层面注意到:在我国,司法权并非侦查权和检察权的上位权力,三者基本处于平等位置。在刑事诉讼中,二审人民法院直接以侦查机关侦查活动违法,或者以检察机关检察活动违法将案件发回重审,并不符合我国当前权力体系架构中侦查权、检察权和司法权三者之间的关系。若允许二审人民法院通过兜底条款过度评价侦查机关和检察机关的程序性行为,以发回重审的方式实现司法权对侦查权和检察权的抑制,将导致侦查权、检察权和司法权在刑事二审发回重审制度中的失衡。一言以蔽之,二审人民法院旨在规范且有权规范的仅是一审人民法院的行为,因此其他机关的行为一般不宜作为具体化兜底条款的理由。除非,其他机关的程序违法行为与一审审判程序产生了某种关联,这种程序违法行为才能够转化为一审人民法院自身的程序瑕疵,进而成为二审人民法院的审查对象。这种关联主要体现在一审人民法院未经法定程序,直接使用了其他机关违法取得的证据上,即“非法证据排除程序的缺失”③参见湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2016)湘31刑终159号刑事裁定书;盐城市中级人民法院(2016)苏09刑终31号刑事裁定书;湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2016)湘31刑终151号刑事裁定书等。。在此场合,二审人民法院可以将一审人民法院作为程序违法主体,针对一审人民法院怠于开启非法证据排除程序的情况进行审查判断,而后决定是否将案件发回重审。

(二)明确程序违法的时点

从刑事诉讼各阶段的特点来看,我国目前没有建立审前裁判机制。故当程序违法主体被限定为人民法院,则意味着程序违法时点亦被限定在一审人民法院审判阶段,而不包含其他诉讼阶段。然而,仅从整个刑事诉讼阶段上限定程序违法的发生时点仍旧显得过于宽泛,尚需对现行《刑事诉讼法》第238条前段“第一审人民法院的审理”之表述作进一步的限缩解释。笔者认为,宜将程序违法的发生阶段限定在“一审人民法院的法庭庭审活动”,而不扩张到庭前活动和庭后活动中。理由在于:一方面,从该条前4项例示规定的内容来看,其包括公开审判、回避、与公正审判有关的法定诉讼权利行使以及审判组织组成这四个方面的程序问题,这四类程序问题基本都发生在法庭审理阶段,或者说只有当案件运行到法庭审理阶段,这四类问题才会被呈现在控辩双方面前。审判组织的组成是否合乎法律规定即为其中典型。而兜底条款作为前4项例示规定的延续,自应当遵从后者之意涵。另一方面,从诉讼法理来看,“裁判是法院或法官的诉讼行为,而非法院书记员、执行官、司法警察职员等的判断行为”[7]。在诉讼程序的实际运行中,只有经过审理阶段的法庭辩论等具体环节后,案件的争点得以展现、证据得以确认、事实得以明晰,审判机关才能够依据经由法庭审理所获信息作出裁判。即一审人民法院的判决形成于法庭审理程序,而非形成于庭前程序更非庭后程序。故充实程序违法发回重审兜底条款之事由的发生时点应限于庭审过程中。

然而,如图2所示,实践中不乏将庭前或庭后程序违法行为作为发回重审理由的案件:一方面,前者如庭前送达程序违法、未审先判等。①参见张家界市中级人民法院(2014)张中刑二终字第1号刑事裁定书;湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2013)州刑一终字第138号刑事裁定书;长治市中级人民法院(2015)长刑终字第397号刑事裁定书等。一般而言,此类庭前程序违法行为不应直接作为触发兜底条款的理由。除非,其能够与一审庭审活动产生关联,才能够转化为一审庭审活动的瑕疵,进而成为二审人民法院的审查对象。②类似观点可参见陈光中《中国刑事二审程序改革之研究》,北京:北京大学出版社,2011年,第408页。譬如,庭前送达程序的不规范,导致控辩双方以及其他诉讼参与人不能及时准备庭审乃至正常参加庭审;一审人民法院在庭审开始前就已经通过内部程序决定了案件结果,导致庭审程序虚置。③参见安顺市中级人民法院(2017)黔04刑终58号刑事裁定书;山东省济南市中级人民法院(2014)济刑一终字第28号刑事裁定书。另一方面,后者如庭后送达程序违法、提前执行刑罚、未封存犯罪记录、文书撰写不规范等。④参见绥化市中级人民法院(2017)黑12刑终5号刑事裁定书;锦州市中级人民法院(2018)辽07刑终117号刑事裁定书;镇江市中级人民法院(2016)苏11刑终82号刑事裁定书;广东省高级人民法院(2017)粤刑终657号刑事裁定书等。这类程序违法事由往往发生在庭后阶段,审判程序已告终结,故基本不会导致不公正审判情形的发生。相比于庭前违法事由,庭后违法事由与案件是否被公正审判之间的关联度大大降低,甚至基本已被切断,难以转化为一审审判程序的瑕疵。二审人民法院以这类情况为依据将案件发回重审,对于案件的正确处理并无裨益。反而,在重新消耗了大量一审司法资源后,发回重审的裁定只是令一审人民法院进行了一次规范的“文书签章”等庭后工作而已。

需要注意的是,虽然一审人民法院的庭后活动与审判结果之间的关联度不大,但是根据图2的统计,尚有一种特殊情形可能影响审判结果是否公正,即“合议庭评议程序违法”。譬如,在卢某抢劫案中,二审人民法院裁定:一审人民法院评议案件时,违反了《刑事诉讼法》第179条“合议庭评议案件应当按多数人意见作出决定”的规定,属于违反法律规定的诉讼程序的情形,依据《刑事诉讼法》第227条第1款5项发回重审。⑤参见湘潭市中级人民法院(2014)潭中刑终字第204号刑事裁定书。其他案例可参见衡阳市中级人民法院(2015)衡中法刑二终字第275号刑事裁定书;邵阳市中级人民法院(2016)湘05刑终238号刑事裁定书等。可见,合议庭评议程序虽位于法庭庭审程序之后,但是前者会反向影响后者的最终结果。故而,作为庭后活动的一种例外,二审人民法院在实务中以程序违法时点为基准判断案件是否发回重审时,应当将一审人民法院合议庭评议中的程序问题与其他庭后活动的程序问题区别对待。

(三)目的性扩张现行《刑事诉讼法》第238条第5项

在法解释论上,目的性扩张乃将原不为文义所涵盖之类型,摭其合乎规范意旨部分包括在内,使所包括之类型虽逾乎文义,然使该法律无形中达到原规范意旨之目的。⑥参见杨仁寿《法学方法论》,北京:中国政法大学出版社,2013年,第203页。从现行《刑事诉讼法》第238条兜底条款之文义观之,触发发回重审效果的只能是一审人民法院“违反诉讼程序的行为”。二审人民法院将此类案件发回重审,乃旨在维护控辩双方之审级利益。⑦参见陈光中、曾新华《刑事诉讼法再修改视野下的二审程序改革》,《中国法学》,2011年第5期,第14页。一般而言,二审人民法院对大部分程序违法行为发回重审的裁定,都可展现此立法目的。然而,如图2所示,尚有部分理由虽不属于一审人民法院之“违反诉讼程序的行为”,即并不在现行《刑事诉讼法》第238条第5项的内涵之中,但其依旧被涵摄到该款规范的含义之内成为了程序违法发回重审的理由。譬如,二审人民法院在审理过程中发现被告人存在“漏罪”,以及发现了“新的证据”乃至于抓获了“新的同案犯罪嫌疑人”等情形。⑧参见长沙市中级人民法院(2017)湘01刑终444号刑事裁定书;重庆市第二中级人民法院(2016)渝02刑终269号刑事裁定书;德州市中级人民法院(2013)德中刑一终字第18号刑事裁定书等。笔者认为,此类虽不属于程序违法,但却实际上实现了程序违法发回重审制度之维护审级利益目的的理由,应当能够经由目的性扩张的解释方法而被该兜底条款涵摄:

一方面,从理论观之,虽然一审人民法院在原审中没有发现被告人的其他漏罪,或者没有能够发现新的证据和其他的同案犯罪嫌疑人,但是这种情况多由被告人隐瞒罪行等客观原因所导致,至多只能归属于刑事追诉活动的一种“失误”,却绝非人民法院“违反诉讼程序的行为”。但是,二审人民法院因此理由将案件发回重审,却可以起到程序违法发回重审制度之维护控辩双方审级利益的目的,避免了控辩双方无法针对增加了新罪名、新证据以及新同案犯罪嫌疑人的案件提起抗诉或上诉,更保障了新的同案犯罪嫌疑人上诉权的正常行使。

另一方面,从实践观之,除了程序违法兜底条款之外,《刑事诉讼法》其他条文难以涵盖此类理由将案件发回重审。如果因为此类理由不属于程序违法,就简单地将其排除于发回重审的情形之外,将不利于二审人民法院在二审审判实务中对新情况进行妥当处理。因此,对于这部分超越现行《刑事诉讼法》第238条第5项文义内涵的理由,司法解释制定者和法官在规范和实践层面作目的性扩张解释,将之作为发回重审理由是合理的,这也是在现有规范状态下,该兜底条款必须要承担的责任。

(四)完善程序违法发回重审的检察机关法律监督机制

“逻辑混乱的刑事诉讼法律论证等于草菅人命。”[8]相比之下,前文数据和分析体现的部分问题远比法律论证逻辑混乱更为严重,其在一定程度上展现了二审人民法院无视条文内涵、规避条文效果而肆意用法的司法专横态度,属于利用兜底条款开放性达到随意发回重审目的的不当审判行为。

对此,笔者认为需从监督机制入手予以规制。根据我国《宪法》的规定,检察机关作为国家法律监督机关,理应有权监督纠正二审人民法院发回重审活动中的此类不当行为,“在二审中出席法庭的检察官,作为法律监督者,应当从实体和程序两方面,从庭审活动的每一个环节来监督庭审活动的依法实施”[9]。具体而言,其规范依据是《人民检察院刑事诉讼规则》(下文简称《规则》)第551条和第570条的规定。但是,该款并未明示二审人民法院违法发回重审的具体样态,在实践中,检察机关需要根据个案情形使之具体化。笔者认为,二审人民法院适用程序违法兜底条款发回重审时应当说明理由,且不得使用显属错误之理由或者将其与“事实不清、证据不足”条款非法混用,否则发回重审裁定应属违法,检察机关有权根据《规则》第572条的规定向人民法院提出纠正意见。然而,仅仅通过纠正意见的方式进行监督在效力上恐有不足,难以直接发挥抑制二审人民法院不当发回重审裁定的作用。故笔者建议,有关机关可遵循前述《规则》部分条款之基本精神,进一步在规范层面完善具体制度。具体而言,可将滥用、错用和混用三种情形作为列举规定纳入前述《规则》第570条第7项,明示检察机关有权进行监督的发回重审案件类型。同时,赋予检察机关纠正意见书以阻断二审人民法院适用兜底条款不当发回重审之进程的效力,以便切实发挥检察机关在二审发回重审活动中的法律监督功能。

五、结语

兜底条款的内涵虽可借由例示规定予以推演,但相比于其他语义明确的规定而言,兜底条款的含义仍旧显得比较模糊,在实践中,往往有赖于实务人员的自由裁量。本文所研究的程序违法发回重审兜底条款即为其中适例。综观现有研究成果,针对《刑事诉讼法》中为数不少的兜底条款和不时显现的实践乱象,刑事程序法学者似乎显得不够积极,没有对之给予充分关照。希望本文的研究不仅能够引起理论界和实务界对我国刑事二审发回重审制度的反思,也能够引起刑事程序法学者对《刑事诉讼法》及有关司法解释中各类兜底条款的关注,从而为刑事诉讼法学理论研究提供新的思路。