《一幅僮锦》:一个民间传说的影像建构

2021-03-05张歆

张 歆

(廊坊师范学院 文学院,河北 廊坊 065002)

“历史上的东西,从最广泛的意义说,就是那种仅仅出现一次的、件件都是个别的、属于经验范围的实际事物;它既带直观性,又带个别性……”肇始于20世纪20年代的中国动画电影,从万氏兄弟的第一部无声动画短篇《大闹画室》开始,有声动画长篇《铁扇公主》(1941)、木偶片《皇帝梦》(1947)、动画片《瓮中捉鳖》(1948)为新中国动画电影的发展奠定了基础。新中国成立之后,《骄傲的将军》和《神笔》“形成了从内容到形式和谐统一的民族风格”。20世纪50至60年代出现的一系列优秀动画电影如《一幅僮锦》《大闹天宫》《牧笛》《孔雀公主》等作品均是汲取了民间文化的营养,“逐步形成了自己所特有的艺术风格”,被学界称为“中国学派”。有研究者指出:“‘中国学派’从诞生之初就开始了民族化的探索,并逐步形成自身独特的东方神韵,显现出特有的美学特质。”

这种“东方神韵”和“美学特质”在早期动画电影中依托民间叙事中的“民间”一词的丰富内涵得以呈现。随着1957年上海美术电影制片厂的建立,动画电影得到了进一步发展,“教育儿童”成为动画电影责无旁贷的义务,提倡充分运用“两结合”的创作方法,更好地发挥动画电影的艺术特点,“拍摄出既有深刻的教育意义又有完美的艺术形式的美术片来”。在这个维度上,我们可以发现民间文学所负载的教化功能与动画电影产生了某种形式上的重合。

一、传统的发明:《一幅僮锦》民间传说的搜集整理

1949年7月中华全国文学艺术工作者代表大会(第一次“文代会”)提出,“新的人民的文艺”被确立为新中国文艺的发展方向,民间文艺研究引起国家和学界的高度关注。少数民族民间文学也在搜集和整理工作中得到了发展。1952年周扬在《社会主义现实主义——中国文学前进的道路》一文中指出:“摆在中国人民,特别是文艺工作者面前的任务,就是积极地使苏联文学、艺术、电影更广泛地普及到中国人民中去,而文艺工作者则应当更努力地学习苏联作家的创作经验和艺术技巧,特别是深刻地去研究作为他们创作基础的社会主义现实主义”。在《文化部关于一九五四年文化工作的基本总结和一九五五年文化工作的方针和任务》中亦提道,“重视革命文物和民间资料的搜集、整理和研究”“重视利用文物对人民群众进行爱国主义的教育和正确的历史教育”。1958年的新民歌运动打破了“民间”与“作家”界域的方式,民间文学的价值与功能也因此发生了变异。知识分子消融于“民间”,“民间艺人”与“作家”界限被打破,民间艺人与作家共同构成新的“社会主义文艺”新军。民间文学的“教化价值被提升到国家层面,即政策传达与意识形态表述”。“新民歌运动”使民间文学的价值与功能发生了变化,它改变了其作为民众表达和交流思想情感的存在意义,而成为国家话语的反映与应对。

痴迷于民间文艺的萧甘牛在1953年到1955年,“到来宾、大墟、宜山一带的壮族群众的聚居区,边教书,边从事民间文学的搜集整理工作”。1955年,他在《民间文学》创刊号上发表搜集整理的民间传说《一幅僮锦》。1958年,萧甘牛与李寅、周民震合作将《一幅僮锦》改编成桂剧;1959年,萧甘牛撰写的同名电影文学剧本《一幅僮锦》获全国电影优秀剧本奖,由上海美术电影厂拍摄并获得1965年捷克斯洛伐克卡罗维·发利第十二届国际电影节荣誉奖(Karlovy Vary International Film Fstival, Czehosovakia)。

《一幅僮锦》民间传说讲述了僮族老妈妈经过千辛万苦织成了一幅表现人民幸福生活的美丽的僮锦,被大风刮走送给仙女。三个儿子先后去寻找,小儿子智勇双全,到达太阳宫找到仙女拿回了僮锦。故事最后,僮锦中的图案都变成了现实,而仙女也因为把自己的画像绣在了僮锦上,被带到了人间,与小儿子结为夫妻的故事。这篇民间传说是萧甘牛在搜集整理中相对完整地保存口述原貌的文本,情节曲折,语言生动。改编成电影剧本之后,很好地弥补了早期动画电影中存在的缺乏“整体构思”的问题。

但是萧甘牛在《我与民间文学》中表示:他实际上对采集到的故事是有所选择的,故事在整理的时候有了删补的变异。巫瑞书在《谈萧甘牛整理编写的民间故事》中表示:萧甘牛“没有认真地保存这些故事的本来面貌,而把一些现代的事物、思想感情掺杂进去,使他们蒙上了一层云雾,叫人难辨庐山真面目”。这就需要我们在看待这个民间传说的时候,注意到其中的“民间”所蕴含的极其复杂的文化和历史背景。

在五四新文学传统里,作家笔下的“民间”是与自然形态的中国农村社会及其文化观念联系到一起的,比较真实地表达了挣扎在社会最底层的广大农民的生活态度和生活状态。“知识分子把传统文化覆盖下的礼乐制度与民风民俗视为一个整体,为了反对传统话语的统治,他们提倡白话……在他们看来,大众的意识形态充满了封建毒素,是传统体系赖以保存的基础,所以提倡新的接近大众的语言不是为了更好地表达大众的愿望而是为了改造它”。新中国成立之后,由于“新中国民间文学话语与国家话语紧密关联,其意识形态特性极其鲜明”,“民间”话语被具体化为人民,特别是工农兵。“民间”的概念随着不同历史时期“民”的成分不同导致“民间”的概念的流动性。

到了50年代,五四新文学的模式早已改变,由于官方政策,民间文艺全面占有广播、电影、电视、报纸、文艺刊物等。李陀在《1985》中提到的“革命通俗文艺”的概念:“‘民间’形式在被新型国家意识形态占有之后,经由大众视听媒体派生出一个内地官方的通俗文艺。”

在民间传说的搜集和整理中,作家的叙事立场发生了变化,民间传说中的叙事与意境都被置换。“幸福农村”“田地”“农村景色”等作为国家话语的转换得以呈现。从民间叙事立场转向共同社会理想的追求,对于民间文学所蕴含的共同经验也存在着一个选择的过程,将表现中国传统文化内涵的审美要求的民间传说与社会共同理想相结合,从而形成一种有效的经验共同体。这种书写样式的民间文学受到“现代国家建构、教育体制、认识论等因素的影响”“构建现代民族国家的场域,同时也极大地干预民众生活”。《一幅僮锦》民间传说的影像建构中蕴含着一个现代语境中依然在思考着的问题:“民众的文学如何在人民自己的生活中获得真正的认可和实践。”

二、经典的再造:从传说到电影

电影从一开始就与文学之间有着密不可分的关系,对于文学和影像之间的讨论也经久不衰。虽然现在大多数其他对立被后结构主义所打破,对文字和图像本质对立的信念仍然根深蒂固。罗兰·巴特(Roland Barthes)、米歇尔·福柯(Miche Foucault)、J·希利斯·米勒(J.Hillis Miller)和W·J·T·米切尔(W.J.T.Mitchell)都支持一个基本的词汇和形象对立。巴特的结论是:“由于这两个结构之间的关系是不可化约的,所以从来没有真正的结合。”福柯将“陈述”和“可见性”作为纯粹的先天要素呈现出来。希利斯·米勒认为“图片的意思和句子的意思都是不可转换的”。米切尔认为,语言和图像“不仅是不同种类的事物,而且是对立的”。米切尔还认为,“文化的历史在一定程度上是一场在图像和语言符号之间争夺主导地位的斗争”。但是,动画(Anima)原本就有“赋予生命”的含义,是“反映人们的生活、理想和愿望”的高度假定性的电影艺术。动画电影犹如绘画艺术一样,在“似与不似之间”,以便假中求真,虚中求实,从“不真实”中求得本质的真实。“这种艺术规律也正与我国的神话、童话和民间传说具有的规律相吻合”。在这个讨论维度上,影像努力推动的是一种语言上或者形象上的“纯粹”,其影像呈现与历史语境及文本的整体形式、共性、风格、叙事都值得我们研究。

民间传说向电影经典的转换,符号的构成及影像的展演,一直是电影研究领域的一个重要议题,也是我们在历史语境下理解民间叙事与时代共名之间关系的重要路径。有研究者认为,对少数民族民间文学的影像化同时也是一个“模式化和定型化的过程,丰富的口传文本由此变得单一而刻板,削弱了民间叙事的多样性和复杂性”。在这个讨论维度上,《一幅僮锦》的民间传说文本中确实保留了人们有关“原始社会成年礼仪式的记忆”,通过“织锦”—“失锦”—“得锦”的情节安排,让儿子们离开母亲与家庭去往远方。故事中儿子们出发去“太阳山”前,把自己的牙齿“敲落两颗”,放进“大石马的嘴巴里”的情节在桂剧剧本和电影剧本中都发生了不同程度的改变。其中,电影中删去了“敲落牙齿”的情节,把“石马”改为“石虎”。而“拔掉牙齿”这个情节反映了壮族先民曾经有过的成年仪式考验。这种看似对传说的主旨没有什么影响的情节的删减,在有意无意之间使原文本在影像建构中失落了作为古代成年礼仪式的痕迹。

但是,我们也应该看到的是,电影《一幅僮锦》中对青山绿水及其自然万物的细致描摹,以及首次采用的“在绢上作画并直接拍摄”的技法,无一不体现了浓郁的民族风情。在角色造型设计上,电影中将三个儿子的身材“进行了差异化处理……三个角色的胖瘦组合均衡了视觉效果,使画面产生了节奏感”。在影像构图方面则通过移动的视点,把形形色色的影像有机结合交织为一股连续不断的流。在《一幅僮锦》的文学到影像的转换中,情节替换、叙事省略、形象隐喻等话语元素消解着文化差异,形成共同经验。

“新中国的文学以民间文艺为起点,打破了传统文学视域和壁垒”。要求各项文艺创作,“不论文学、戏剧、电影、音乐、美术和舞蹈都应努力真实地反映我国人民在社会主义工业化和社会主义改造的伟大过程中的生活和斗争……在文艺创作中既要反映我国人民美好的生活,也要反映人民群众的艰苦斗争,正确地显示美好的生活是由艰苦斗争得来的”。电影作为最为直接而有力的综合艺术形式,能透过影像将“一切情感状态传达于大众具体的组织起来”。在民间传说影像化的过程中,对于民间文学所蕴含的共同经验也存在着一个选择的过程,影像将民间文化形态中的旧有意象通过电影——这个特殊的媒介投射到未来,以影像为中心,这种对于民间传说的影像建构实际上是“致力于塑造一个传统,一个经验共同体的过程,这种传统,这种经验共同体永远都是与过去和现在有关的选择性组织”。

三、时代共名下的影像话语建构:表达话语与表达场域的变化

“民间总是以低调的姿态接纳国家意志对它的统治、渗透和改造,同时它又总是从漫长岁月的劳动传统中继承并滋生出抗衡和消解苦难,追求自由自在的理想的文化品格”。电影《一幅僮锦》在“寻找”这个主题上还蕴蓄着更加重大的东西,那就是“僮锦”最终指向的是当时构建“幸福农村”的终极目标。《一幅僮锦》电影剧本的创作风格体现了那个时代所鼓励的浪漫主义精神,作家在解决现实生活中严峻的矛盾冲突的同时,歌颂的是一种美好人性。

“少数民族的‘影像书写’并不仅代表国家意志,它同时必须能够呼应和满足自下而上的需求,才是有效的政治‘书写’”。1955年5月15日,《人民日报》刊发的读者来信,表达了僮族人民对拍摄本民族生活的电影的渴望。

“解放后,僮族人民的生活发生了根本的变化,分得了土地,消灭了地主恶霸,剿灭了土匪,成立了自治政府。现在又开展了轰轰烈烈的互助合作运动,到处呈现出新气象,火车也开到了这遥远的边疆。这一切,是我们过去做梦也想不到的。只有在新社会里僮族人民世世代代的愿望才有可能变成现实。正如一位老大妈所说的:‘中国出了个毛泽东,我们今天得到了田地和房屋,我们要永远跟着他走啊!’”

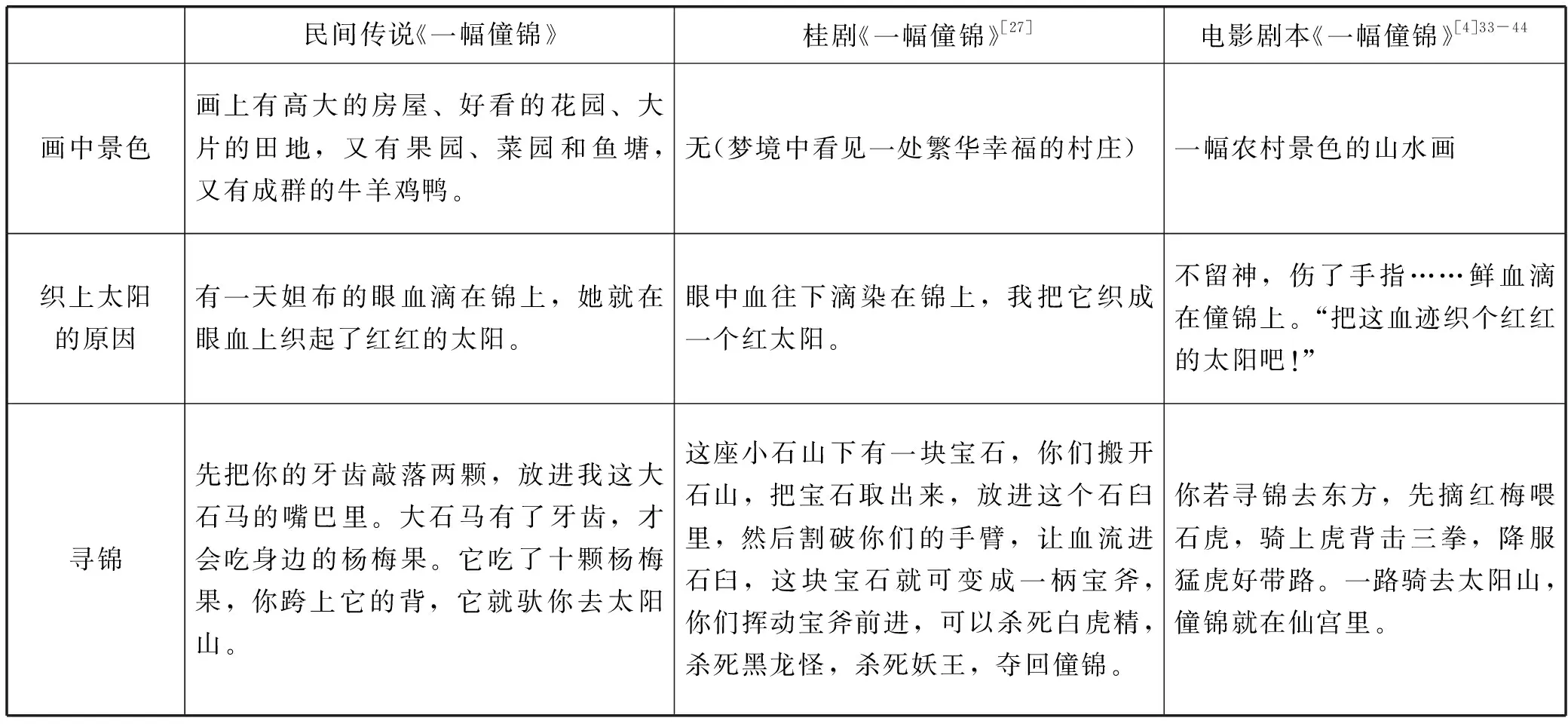

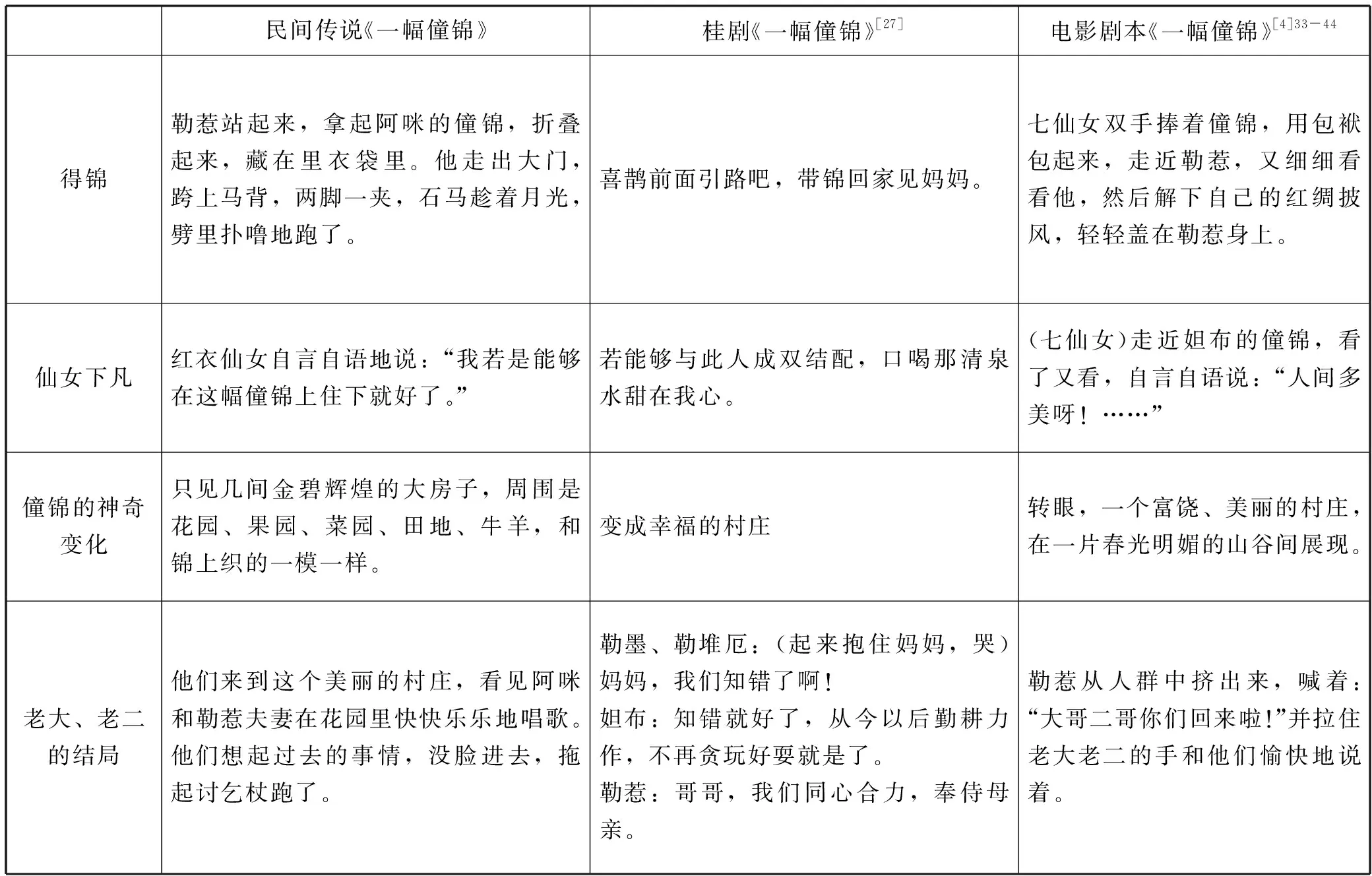

这位桂西僮族自治区龙州高中学生鲁玲在读者来信中表达的实际上也是动画电影《一幅僮锦》中的影像建构所承载的关于那个时代的记忆。在新社会中,“世世代代的愿望”变成了现实,得到了房屋和田地,过上了“做梦也想不到的生活”。在这个意义维度之上,虽然民间传说中民间叙事层面的复杂性和多样性被削弱了,但是它塑造着大众的记忆,完成对其再编码的过程。大众记忆由于没有可以自我书写的方式,电影“不但向这些人展现他们曾所是的样子,而且必须让他们回忆这就是他们曾经的样子”。电影《一幅僮锦》对记叙或反映远古时期成年仪式的民间传说进行了新的表达场域之下的重述,这种建构是在传说的搜集整理者的主导下完成的,其影像中展现的“经过努力最终获得成功”的叙事结构,融入了时代共名中“勇敢无畏”的英雄人物形象,赋予了民间传说中追求“幸福农村”生活的时代主题,这些都是作品成为电影经典的重要成因,在影像的表达话语之下隐藏的是当时僮族人民真实的生活愿景。对比民间传说到桂剧剧本再到电影剧本的重要情节,我们可以发现一些有意味的改动:

民间传说《一幅僮锦》桂剧《一幅僮锦》[27]电影剧本《一幅僮锦》[4]33-44画中景色画上有高大的房屋、好看的花园、大片的田地,又有果园、菜园和鱼塘,又有成群的牛羊鸡鸭。无(梦境中看见一处繁华幸福的村庄)一幅农村景色的山水画织上太阳的原因有一天妲布的眼血滴在锦上,她就在眼血上织起了红红的太阳。眼中血往下滴染在锦上,我把它织成一个红太阳。不留神,伤了手指……鲜血滴在僮锦上。“把这血迹织个红红的太阳吧!”寻锦先把你的牙齿敲落两颗,放进我这大石马的嘴巴里。大石马有了牙齿,才会吃身边的杨梅果。它吃了十颗杨梅果,你跨上它的背,它就驮你去太阳山。这座小石山下有一块宝石,你们搬开石山,把宝石取出来,放进这个石臼里,然后割破你们的手臂,让血流进石臼,这块宝石就可变成一柄宝斧,你们挥动宝斧前进,可以杀死白虎精,杀死黑龙怪,杀死妖王,夺回僮锦。你若寻锦去东方,先摘红梅喂石虎,骑上虎背击三拳,降服猛虎好带路。一路骑去太阳山,僮锦就在仙宫里。

(续表)

在这些改动中,我们可以看到《一幅僮锦》在民间传说到电影经典的变迁中,试图寻找的是一种时代共名之下可能的“真实”。老三“勒惹”作为一个理想的农村新人形象,性格顽强坚毅,忠厚善良,坚持为母亲寻回丢失的僮锦。在他身上处处体现着农民式的质朴与英雄式为理想而献身的热忱,带有明显的英雄化、理想化色彩。我们能够在“勒惹”这样一个人物形象的建构上发现“三红一创,青山保林”中英雄形象的书写痕迹。如在电影剧本中对于勒惹历经艰难险阻,坚持寻找僮锦的描写:“勒惹骑在大斑虎身上,一连走了几天几夜,跨过了无数崇山峻岭,来到了一个山洞口。洞内发出轰隆隆的响声,勒惹在巨响面前毫无惧色,赶着大斑虎进洞……”而老大勒墨和老二勒得被分别塑造为具有传统美德和狭隘小生产者观念的旧中国农民的典型形象。老大勤劳善良但是思想保守,老二油嘴滑舌又狭隘自私,体现出农民精神世界的复杂性。

《一幅僮锦》的影像建构以一种具有现代性的“工具理性”之下去除文学的神秘面纱。作为承载民间传说和影像中“乌托邦”幻想的僮锦及其后变化而成的“美丽村庄”是一种意识的构造。电影中的空间,是一种观念形态的,有认知作用的空间,存在着一个多维投射到具象化存在的过程。通过对比可以得知,在民间传说中原本非常具体的“真实”的图像的描绘,在电影剧本中被囊括进“富饶、美丽的村庄”的话语表述中,而在最终影像的建构中,又被具象化为“高大的房屋、好看的花园、大片的田地……”僮锦“得”与“失”的基本情节没有发生变化,但是僮锦所指代的事物在民间话语场域与影像的建构中共同指向的是想象中的“幸福农村”——这本是一个没有空间和维度的、具有幻想性的场域,但是在影像之中,这个“画中仙境”最终得以呈现。“文学实际上是每个人心目中的一个充满想象的梦境,而电影则在某种程度上将这种梦境转化成了具象化虚拟时空下的虚拟现实”,随着社会形态的嬗变呈现出复杂多维的历史面向,就像林同年在《中国电影美学》一书中指出的那样,电影“瞻前顾后,来往鉴照,既演义于以往,复寄托于当前,因物镜借,听览省鉴,喻意是深远的”。

今天,我们面临着新的文化境况,视觉文化的崛起,很大程度上改变了文学原有的文化地形图,电影、电视和摄影对文学的反向建构影响了文学的语言组合、描述方法或叙事结构。这种建构的影响不是今天才发生的,早在五四时期,文学与影像之间的关系就伴随着中国早期戏剧的产生和发展被讨论。基于此,我们对于民间传说的影像建构的研究,就带有一定的历史必然性。我们可以看到,当民间叙事进入影像的领域被言说,影像实际上作为现代性的“工具理性”消解着文学的神秘。民间传说的影像建构突破了文学与电影的界限,扩展了电影的艺术表现力。从历史文化语境入手,将其与现实情境相结合,经由文本重新抵达现实,发现和把握一种隐伏影像之下的时代共名。

“民间文学从产生到现在一直以实用为主,民间文学常常用作日常生活中的自我表达,或进行礼俗教化活动”。在文学和影像的双重视野下重新审视动画电影《一幅僮锦》生成的多元文化语境、趋向及审美形态,经由观众的观看,带来一种共同文化的建构,形成新的文化认同,打破了“民间”—“作家”—“大众”界域的限制,使得民间文学的教化功能被提升到国家层面,即政策传达和意识形态表述。在这个意义上,《一幅僮锦》的影像建构提供了一种超越性的价值。民间传说作为一种无形的记忆之场经由影像建构为一种有形的记忆之场,承载着人民追求美好生活的集体记忆,增强了中华民族共同体意识。