“秦人不得真道”考

2021-03-04姜生

姜生

摘要:以“春秋”为“赤制”的汉儒史观,从对春秋五霸以来秦穆公到秦始皇历经四个半世纪经营所建秦朝之道统合法性及秦始皇成仙可能性的彻底否定,到汉儒竭其激情图其极致的宗教化“宣汉”,到初期道教之继承,其史迹在汉墓图像和初期道经中可见不同程度的沉积遗存。东汉《老子中经》和曹魏《大道家令戒》等初期道教文献,同汉墓所见“泗水取鼎图”“秦始皇见海神图”“荆轲刺秦王图”等一起证明,秦始皇及其代表的秦朝,受到了汉儒的强烈贬斥乃至抹杀,谑号“驱除”,目之“贱”“贼”。道经所存老子言“吾越度秦、项不出,为汉出”、天师言(老子)“非但为胡不为秦,秦人不得真道”,皆本自汉儒对待秦朝历史地位问题所施《春秋》笔法;相关汉墓画像正是老子化胡信仰背景下汉儒此等信仰之图像化表达。从西汉到东汉,儒生完成了从“过秦”到“删秦”,从道德批判向宗教神学批判的转变,论定了“汉家尧后”“代秦继周”及其“功君百王,荣镜宇宙”的至高圣统地位。由此可望揭示隐秘千年的东汉思想史与道教史图景。

关键词:“秦人不得真道”;泗水取鼎图;秦始皇见海神图;荆轲刺秦王图;汉墓画像;道教

DOI:10.16346/j.cnki.37-1101/c.2021.01.11

贾谊《过秦论》断言秦亡乎“仁义不施而攻守之势异也”,可谓汉初儒生讥贬“秦德”之代表;虽然,“过秦”时代的张苍之辈,尚以汉承秦之水德而“不革”;武帝时期,虽依“从所不胜”的逻辑改为土德,而猶以承认秦之德运及其道统地位为前提。然西汉末至东汉初,汉人放弃土德而认定火德,思想史为之大变。《后汉书·光武帝纪》:建武二年(26年)春正月“壬子,起高庙,建社稷于洛阳,立郊兆于城南,始正火德,色尚赤”,由此儒生据《春秋》而对秦德之批判更形猛烈,遂致删秦,以为汉家乃直接继承周朝而为火德。这些做法的共同思想基础是认定“秦、项”为一“乱”,汉高祖之起乃是顺应天命、拨乱反正、平定天下,于是对秦予以贬绝和抹杀,不复承认其道统地位。此举之春秋手法彰然,而影响至深。

汉家火德说在两汉之际的确立,也意味着继周删秦说的成立;汉儒对秦代和秦始皇之道统地位的删除,其宗教表达即东汉《老子中经》所存“吾越度秦项不出,为汉出”,及曹魏晚期出世的《正一法文天师教戒科经·大道家令戒》所存“秦始五霸……秦人不得真道,五霸世衰”说。早期道经所存文本甚简且语焉不详,难免误解;然而汉墓所见“泗水取鼎图”“秦始皇见海神图”及“蔺相如见秦王图”(完璧归赵故事)等诸多“贬秦”主题画像资料,与部分“颂汉”主题画像资料一起,事实上保存着汉代道教中更早更丰富的信仰内容,可资再现汉儒史观支配下形成的颇具时代特征的思想图景。

究其实质,汉墓常见的“泗水取鼎图”表达的乃是老子化胡说信仰背景下的汉代道教,对春秋五霸时期以来从秦穆公到秦始皇,秦人历经四个半世纪征伐经营而最终所建秦朝之道统合法性以及秦始皇成仙可能性的批判与否定。试论之。

一、“贬秦”主题汉画像群及其宗教内涵

史载,秦始皇二十八年(前219年)曾于泗水发动捞鼎之事。按《史记·秦始皇本纪》,始皇东巡后,返程中,“过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水。使千人没水求之,弗得”。《水经注·泗水》保存了更多传说内容:

周显王四十二年,九鼎沦没泗渊。秦始皇时,而鼎见于斯水。始皇自以德合三代,大喜,使数千人没水求之,不得,所谓“鼎伏”也。亦云:系而行之,未出,龙齿啮断其系。故语日:称乐大早,绝鼎系。当是孟浪之传耳。

同时,各地汉墓出土了许多被定名“泗水取(升)鼎图”的画像(略举数例,见图1~7),生动传神地表现了当时传说的秦始皇于泗水上观看取鼎时的一个关键情节:鼎已被发现并“系而行之”,然而遭“龙齿啮断其系”,终“不得”,令秦始皇绝望以致失态。据此可知《水经注》所记乃承自汉代盛行的一种传说。

在上古礼乐传统中,“周鼎”象征着周王朝的天命;秦始皇希望捞取传说中失落的周鼎,反映了横扫六合、一统天下的始皇帝绍承天命的政治企图。然而绳断鼎落,取而弗得,秦始皇的希望最终落空。如此,文献及图像叙述中所包含的寓意,已甚明确。巫鸿较早指出,泗水取鼎图“无疑是显示秦始皇的厄运”,其思想是“秦朝的建立并没有获得上天的恩准”。黄琼仪进一步提出,或许东汉末年,人们才渐渐将“泗水升鼎”与“秦始皇不得天命”两者画上等号,升鼎图也渐表现了对秦始皇的批判。诸说甚妙,然皆待证据,且作为图像造作依据的思想史、宗教史架构有待揭示。

显然,“龙齿啮断其系”的图像呈现,用意是将秦始皇欲证天命而不得的悲剧命运充分予以彰显:龙为神物,龙齿啮断其系,神不与也,谓之“鼎伏”,昭示着天命不可逆、不可以力强求的政治神学观念。

山东兖州汉墓出土的泗水取鼎图(图2)中,凭几而坐的中心人物右上角刻“大王”榜题,结合上举诸证,可确认为秦始皇。问题是,汉人沿用对战国时期“霸主”之僭称“大王”(所谓“霸王”),拒用秦始皇认定的“德兼三皇,功过五帝”的“皇帝”嘉称,本身即是对秦始皇的“降格”处置,不承认其在华夏“帝德谱”中的世系地位,体现了汉儒对秦始皇的贬抑。同时观诸纬书对王、皇、帝的阐释,虽仅存残文,但从现有文字对秦始皇的指责,亦可看出,汉儒几乎对与秦始皇有关的所有方面进行了讨论,形成了评议和褒贬帝德的思想依据,秦始皇远不能达到汉儒价值观的要求。

从其历史轨迹及表现形式来看,泗水取鼎图大致经历了由东向西的流传与嬗变过程,张艳秋提出其流传路线依次为山东、江苏、河南、四川;入川后进入转变发展期,也是该画像最晚消失的地区。然而事实上陕西横山新出东汉墓画像石上,也有作为构成性“模块”的“泗水取鼎图”(图7),图中正襟危坐、两手对称向外摊开的高冠人物,即无奈失意的秦始皇。

这种表达失态绝望的体姿语言,在徐州汉画像石艺术馆的一方藏石(图3左)、滕州两例东汉墓画像石椁(图4)、邹城卧虎山西汉M2石椁(图5)、鱼台县西渡口汉代石椁(图6)对秦始皇的刻画中,呈现尤为传神。其中,徐州汉画像石艺术馆藏石上,秦始皇戴高冠坐高台,目睹索断鼎落,瞬间暴怒失态,昂首张口、左手臂伸出怒指主持取鼎之官,该官见势不妙大步迈出右脚正欲右转逃离,御前卫尉武官弓步上前挥剑欲杀之。滕州汉画像石馆藏滨湖镇山头村M2出土的石椁画像(图4左),秦始皇正面端坐,右手臂横放在胸前,左手臂向左上方45。扬起,情绪激动。鱼台西渡口汉石椁上,取鼎现场跽坐的秦始皇被刻画为高鼻、戴高冠的形象,其双手拊掌于胸前,面部侧向其右,以表示其看到龙齿啮断鼎索后的伤心之态;从其身后女子目睹神鼎落回河里时瞠目结舌的表情,或可解释秦始皇拊掌体姿、黯然侧身及双唇紧闭嘴角下弯等表情所表达的痛苦。这些画像同时揭示出,汉代鲁南地区流传着丰富多彩的秦始皇取鼎失败的故事文本和图像文献。

是皆可证发源于鲁南的“泗水取鼎图”与儒生关系密切,其主旨在宣示秦始皇不得天命之“裁决”。此外,刻画“泗水取鼎图”是否别有深意?作为运用于墓葬空间的“终极文化”内容,这些画像被赋予、被相信具有超越世俗的宗教内涵与功能。实际上,当我们把“泗水取鼎图”与涉及秦始皇的其他图像、文献资料结合考察,其间的思想关联,及其隐含之思想内构,便会浮现出来。

首先是关于秦始皇见海神的记载及其在汉墓图像中的出现。按《史记·秦始皇本纪》:“始皇梦与海神战,如人状。问占梦博士,曰:‘水神不可见,以大鱼蛟龙为候。今上祷祠备谨,而有此恶神,当除去,而善神可致。”这里透露出战国时期已有的两种性质的神祗,即作为“善神”的海神,和作为“恶神”阻碍人与“善神”接近的“大鱼蛟龙”。由于“恶神”的阻挠,求仙药之事终归无果。

然而西晋平昌安丘人伏琛《三齐略记》记录的一条流传齐鲁的故事,则称秦始皇在海上修桥四十里,见到了海神:

秦始皇于海中作石桥,海神为之竖柱。始皇求为相见,神云:“我形丑,莫图我形,当与帝相

见。”乃入海四十里,见海神。左右莫动手,工人潜以脚画其状。神怒曰:“帝负约,速去。”始皇转

马还。前脚犹立,后脚随崩,仅得登岸。画者溺死于海,众山之石皆倾注,今犹岌岌东趣。这一传说,或可看作是对“善神可致”说在故事中的某种“实现”:在这里秦始皇得见海神,而且“海神为之竖柱”——尽管故事中的秦始皇最终帝颜尽失,仅以身免。

引人人胜的是,邹城南落陵村西汉画像石椁侧面中栏画像(图8左),所绘与该故事所述颇可吻合,证明《三齐略记》所载,有其源于西汉的故事底本。画中所见为直立柱支撑石板的简单石桥;桥下右边有渔人正在捕鱼,表示这里是水面;桥下左边的龙,尾巴盘住石柱以稳定之,右侧两爪向下蹬、左侧两爪向上,顶起前车正在经过的桥面,同时以吻部向上顶起前车之轮的后部,倾力使前车得以通过正在垮塌的桥;坐在车厢后部的秦始皇正伸手欲救起车后与塌桥一同下坠的鸥鸟;后面画师乘坐的轺车则正在遭遇桥面及石柱垮塌坠亡大海之难,车前一段桥面及石柱已塌落,辕马前两足踩在正在垮落的石板上,驭者勒缰,辕马恐惧嘶吼,身躯及后腿向后用力,作刹停状,车中人惊恐,伸手扶住车伞柱。画面中巨龙倾力帮助前车通过,精彩传神地表现了秦始皇在海中作石桥得“海神为之竖柱”、海神令秦始皇“速去”和“前脚犹立,后脚随崩,仅得登岸”的情形,其内容与逻辑可证前车应为秦始皇之御驾。

邹城卧虎山西汉M2石椁南板外侧西栏(图8右),也出现了车马过垮桥的画像。此栏画像以往被释为“豫让刺赵襄子”,然而豫让故事中并无垮桥情节,而画面中尚有更多显然与垮桥相联的事件情节逻辑,使大部分图像内容得与垮桥关联理解:仅有一车已幸运地在桥垮之前通过、其后桥面垮落,两骑落水挣扎、一骑正随桥面垮落、后一骑亦已失衡难免落水;桥下左边刻一由两人搀扶、右手执环首刀已自刎正在倒下的人物(所指待考),一大鱼正在朝其游来(或即大鱼蛟龙阻止其人接近海神)。尤其值得注意的是,右下方桥下水中,与大鱼一同左游、正在向前挥手的人首鳞身有尾有鳍巨怪,或即一身鳞甲而“形丑”的海神;人首之形正合海神“如人状”之说,示为神祗。从这些表达构件之间以垮桥+海神及大鲛鱼为两极所支配的画面关系逻辑,以及唯一逃过劫难的乘车人,综合判断应非豫让刺赵故事。本栏所刻若果为“秦始皇见海神”故事,那么该故事在西汉显然尚有更为丰富的情节。

研究表明,战国秦汉时期掌握着不死药的海神禺强的确“形丑”,他的画像事实上已出現在马王堆一号、三号汉墓出土T形帛画竖状部分的下部;他站在两条大鲛鱼(“恶神”)之上,双手擎案向自称“道者”“有道之士”的死者献上神药(图9)。这表明战国两汉时海神禺强确为能够驱役鬼神、给“有道之士”以神药的“善神”。何以为“善神”?战国以来道家著作中,禺强已是“得道”而“立乎北极”的有道大神,见诸《庄子·大宗师》:“夫道……禺强得之,立乎北极。”成玄英疏:“禺强,水神名也,亦曰禺京。人面鸟身,乘龙而行,与颛顼并轩辕之胤也。”《列子·汤问》载:“五山之根无所连著,常随潮波上下往还,不得暂峙焉。仙圣毒之,诉之于帝。帝恐流于西极,失群仙圣之居,乃命禺强使巨鳌十五举首而戴之。”

见海神故事中秦始皇被指“负约”,除了遭受垮桥的惩罚与恐吓,更有随身画师溺死大海,此皆构成对秦始皇之贬抑。海神“仁慈”而没有让秦始皇一同坠死海中,实是因为故事之造作逻辑本身已有无法改变的历史事实前提——毕竟秦始皇并非死于坠海。

综观之,与帝王的封禅相似,得见有道的海神,本是故图9马王堆一号汉墓出土T形帛画下部,事为秦始皇安排的一种特殊对待,也是文学跌宕张力结构海神制伏蛟龙、献上神药(摹本)。采自湖南之所需。然而这一传说,看似神化,实则贬秦,表示即使是省博物馆等编:《长沙马王堆一号汉墓·上“善神,,海神,终亦怒而弃之。如此,始皇自属无道之类,焉集》,北京:文物出版社,1973年,第40页能人不朽之帝谱,焉能得神药而不死?

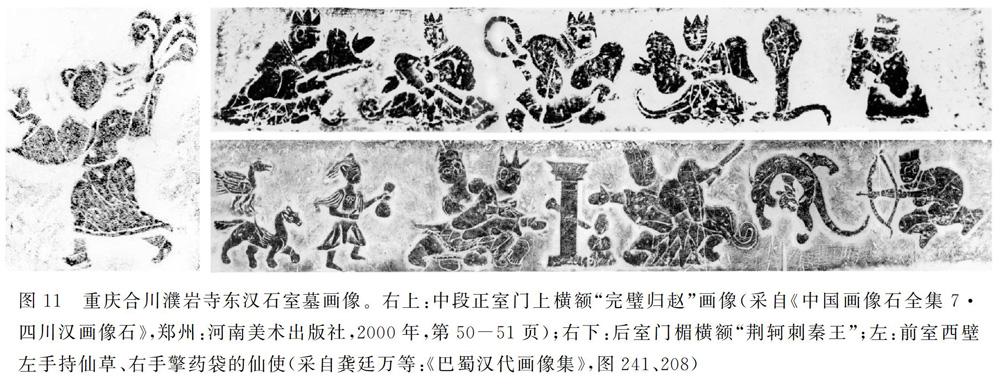

荆轲刺秦王也是汉代史书及汉墓图像叙事中津津乐道的话题。四川江安一号墓石棺,“荆轲刺秦”与“泗水取鼎”共同构成棺表一侧画面(图10)。中部描绘荆轲刺秦王,右部(画面自身的左部,可相对地代表东方,泗水在秦汉地属东方)描绘“龙齿啮断其系”的情景,最左边(画面自身的右部,可相对地代表来自西方),一戴高冠、御天马(四肢作翼形),嗔目惊视搏杀现场的神吏,正从容降临。

但最具表达力的图证,当是重庆合川区濮岩寺石室墓的刺秦画像(图11右下),中部画荆轲刺秦王,右部(画面自身的左部、可相对地代表东方)所画,即前揭秦始皇按方士请求派遣善射力士前往东方海上以弩射大鱼蛟龙的情景:

方士徐市等入海求神药,数岁不得,费多,恐谴,乃诈日:“蓬莱药可得,然常为大鲛鱼所苦,故不得至,愿请善射与俱,见则以连弩射之。”始皇梦与海神战,如人状。问占梦博士,日:“水神不可见,以大鱼蛟龙为候。今上祷祠备谨,而有此恶神,当除去,而善神可致。”乃令入海者赍捕巨鱼具,而自以连弩候大鱼出射之。自琅邪北至荣成山,弗见。至之罘,见巨鱼,射杀一鱼。

最左边(画面自身的右部,可相对地代表来自西方),出现了一个耐人寻味的史外情节:一羽人手持药囊(四川地区汉墓所见类似的持药囊仙人,见图11左、图12;彭山汉画像砖所见西王母身边手持药袋的蟾蜍,见图13),从荆轲身后从容向他走去,正在拦腰抱住荆轲的秦臣注意到羽人的到来,蓦然回望,表情甚奇(这一眼神乃将其人与羽人相联结)。检之汉墓画像,鲁南传统的“刺秦”图,素未见有羽人致神药的迷人情节,亦无载于传世文献,唯巴蜀有之。由此可知,“荆轲刺秦”故事于汉末巴蜀另有版本,出现了更多脍炙人口的演绎。同样值得注意的是,该墓中还出现了“完璧归赵”故事画像(图11右上),亦同属崇扬英雄气节而“贬秦”之主题,尽管此处“秦人”为春秋“五霸”之一的秦昭襄王,而亦无妨乎用“贬”(说见下文)。

根据本项研究获得的时代思想逻辑,可以理解,合川濮岩寺石室墓的刺秦画像左边由三足九尾之神陪同而来的羽人(图11右下)、前室西壁上左手持仙草右手擎药袋的仙人(图11左),以及江安一号墓石棺最左边御天马从西而来的神吏(图10左),都是来自神界向荆轲致送神药、迎其升仙的神使。这部分情节无疑源自“先死后蜕”的尸解信仰宗教叙事,是汉代有关仙话文学的图像化遗存。这种超越史实的“演绎”,看似荒诞,却把汉儒对无道的秦始皇的诛贬与对荆轲之英雄气节的隆崇景仰,推向了世俗话语所不能达的高度。在汉儒看来,荆轲之死其实是“剑解”而升天。

综上所论,包括“泗水取鼎”“秦始皇见海神”“荆轲刺秦”“完璧归赵”等在内的汉墓画像,构成汉代宗教性“贬秦”主题画像群。该类画像的宗教内涵在泸州九号石棺中,亦可获得印证。其棺身左侧(图14上)刻画仙界丹鼎,一双凤凰表示此处为“丹穴”;棺身右侧(图14下)刻制较粗陋,此面出现四个人物、一大鱼、一大鸟。依前引《秦始皇本纪》徐市之言观之,左端两人和大鱼,应是求药者(左一)以连弩射阻碍者“恶神”大鱼蛟龙(右二)、从而得见海神(左二)及海神奉上神药的情景(中间二人有说,容另探讨)。

在对这些组合画像之宗教内涵获得认知的基础上,复观“泗水取鼎图”,如前所论,这些图像表达了秦始皇不得天命的神学“裁决”,但在这层内涵之外,同时蕴含了秦始皇欲求长生的问题。北大藏汉简《赵正书》保存有秦始皇欲“变气”以“易命”之说。按《赵正书》,始皇曰:“吾自视天命,年五十岁而死。吾行年十四而立,立卅七岁矣。吾当以今岁死,而不知其月日,故出游天下,欲以变气易命,不可欤?……吾霸王之寿足矣,不奈吾子之孤弱何。”若《赵正书》果出西汉早期,则战国时期即已有“变气易命”之术。姚磊指出:“从简文看,秦始皇自知‘天命,即‘年五十岁而死,然不知‘其月日,即具体的死亡时间不清楚。于是乃‘出游,希望‘人行而气变……其意在‘易命,即改变‘年五十岁而死的‘天命。”若然,则“泗水取鼎图”所陈叙的否定性“天命”,既包括对秦王朝而言之历命,亦包括秦始皇个人之终极命运。

二、“秦人不得真道”:汉儒“贬秦”叙事的宗教化展开

作为继秦而起的新政权,汉朝自其初立即用心总结亡秦统治经验和教训,因此出现了“汉承秦制”的实践和“过秦”“马上得之”与“马上治之”等问题的政论反思。然而随着汉家政治日趋稳定及春秋家影响力的上升,有关秦及秦始皇的历史话语渐生变化。

首先检讨大致平行于汉墓画像的“贬秦”类历史书写。史料显示,在司马迁作史的年代,已接收到民間对秦始皇的诸多否定性传说。故《史记·秦始皇本纪》称“俗传秦始皇起罪恶,胡亥极,得其理矣”。有关秦始皇相貌的描绘也被用来行其贬抑。《史记·秦始皇本纪》:

(尉)缭曰:“秦王为人,蜂准,长目,挚鸟膺,豺声,少恩而虎狼心,居约易出人下,得志亦轻食人。我布衣,然见我常身自下我。诚使秦王得志于天下,天下皆为虏矣。不可与久游。”乃亡去。

秦始皇被指鹰隼豺狼之相、之声、之心,可谓邪恶之至。与此相对,汉高祖则被描绘为绝美之相,且其身上有龙神,与秦始皇形成天壤之别:

高祖为人,隆准而龙颜,关须髯,左股有七十二黑子。仁而爱人,喜施,意豁如也。常有大度,不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮。好酒及色。常从王媪、武负贳酒,醉卧,武负、王媪见其上常有龙,怪之。高祖每酤留饮,酒雠数倍。及见怪,岁竞,此两家常折券弃责。

此类历史书写背后的信仰逻辑在于,汉人虔信天命,深信“骨相”,认为人能否成就大业、能否得成神仙,均由其“骨相”先天命定。出身陋巷、读于书肆的王充亦深信不疑。《论衡·命义》:

人有寿夭之相,亦有贫富贵贱之法,俱见于体。故寿命修短,皆禀于天;骨法善恶,皆见于体。命当夭折,虽禀异行,终不得长;禄当贫贱,虽有善性,终不得遂。……高祖之起,有天命焉。

《论衡·骨相》更整篇阐述“骨相”之“理”:

人曰命难知。命甚易知。知之何用?用之骨体。人命禀于天,则有表候见于体。察表候以知命,犹察斗斛以知容矣。表候者,骨法之谓也。

是故知命之人,见富贵于贫贱,睹贫贱于富贵。案骨节之法,察皮肤之理,以审人之性命,无不应者。

故知命之工,察骨体之证,睹富贵贫贱,犹人见盘盂之器,知所设用也。是亦足见汉人信“骨相”之虔。此类信仰自为初期道教所吸纳,汉末道经《老子想尔注》即已批判其时有人“不劝民真道可得仙寿,修善自勤。反言仙自有骨录,非行所臻”。可见人的“骨相”亦关乎得道成仙之可能性。

事实上,秦的无道既已注定,即使秦始皇本非丑恶,汉人也要将其置于丑恶之类;在这里不仅不为其“隐”,反而要尽力彰显其恶。这正是春秋所擅之褒贬。

从一些残存的文本亦可看出,纬书对秦始皇的贬抑,形成了系统话语,达到了不可思议的地步。如《尚书中候》:“秦失金镜。”注曰:“金镜,喻明道。”而《春秋演孔图》则称:

有人卯金刀,握天镜。

天子皆五帝精,宝各有题序,次运相据起,必有神灵符纪,诸神扶助,使开阶立遂。注:遂,当作燧。燧,道也。

天子皆五帝精,必有诸神扶助,使开阶立遂。注:宋均日:遂,道也。

《文选·刘孝标<广绝交论>》:“盖圣人握金镜,阐风烈,龙骧蠖屈,从道污隆。”李善注:“《春秋孔录法》曰:‘有人卯金刀,握天镜。《洛书》曰:‘秦失金镜。郑玄曰:‘金镜,喻明道也。”又《尚书考灵曜》:“秦失金镜,鱼目入珠。”宋均注曰:“金镜,喻明道也。言伪乱真也,庄襄王纳吕不韦之妻,生始皇也。”《尚书帝命验》更言:“王弩发,惊天下。贱类出,高将下。”注曰:“贱类,谓秦始皇也。吕不韦之妻任身,而秦襄王纳之,生始皇。高,谓丞相赵高也。始皇出,赵高下,言天生之也。贱或为贼。”可见古人以“金镜”喻明道,秦人失之即失道;而秦始皇之出生于世,本身即是“鱼目人珠”、以假乱真的人间恶事。本出赢秦贵族的秦始皇,至此已然“贱”“贼”。汉儒贬秦之力,可谓至矣。

与此同时,汉儒更在历史地位的评价上,认为自己身处的汉世为华夏历代之巅峰,因此更与亡秦形成强烈对比,益显汉家德运之深厚。故王充《论衡·恢国》力言“恢论汉国,在百代之上,审矣”:

儒者论曰:“王者推行道德,受命于天。”《论衡·初秉(禀)》以为王者生禀天命。性命难审,且两论之。酒食之赐,一则为薄,再则为厚。如儒者之言,五代皆一受命,唯汉独再,此则天命于汉厚也。如审《论衡》之言,生禀自然,此亦汉家所禀厚也。绝而复属,死而复生。世有死而复生

之人,人必谓之神。汉统绝而复属,光武存亡,可谓优矣。班固《典引》亦曰:“盛哉!皇家帝世,德臣列辟,功君百王,荣镜宇宙,尊无与抗。”将汉世评价为至尊无上的宇宙之主。他的评论代表了那个时代世人的自我认知。为通理汉家神脉,班固追溯道统之源流至《易传》所谓“太极”:

太极之元,两仪始分,烟烟煜煜,有沉而奥,有浮而清。沉浮交错,庶类混成。肇命民主,五德初始……厥有氏号,绍天阐绎,莫不开元于太昊皇初之首……

若夫上稽乾则,降承龙翼,而炳诸典谟,以冠德卓绝者,莫崇乎陶唐。陶唐舍胤而禅有虞,有虞亦命夏后,稷契熙载,越成汤武。股肱既周,天乃归功元首,将授汉刘。俾其承三季之荒末,值亢龙之灾孽,悬象暗而恒文乖,彝伦斁而旧章缺。故先命玄圣,使缀学立制,宏亮洪业,表相祖宗,赞扬迪拮,备哉灿烂,真神明之式也。

汉家刘氏乃如此“膺当天之正统,受克让之归运”,直接继承周朝之大业。这种把漢家起源上溯到开天辟地以至历代圣王之道统世系的做法,与《大道家令戒》祖述大道创世及化生天地人伦的宇宙观和历史观,颇有切合,亦可见道经对汉世思想之继承。

进而,王充更认为,其身所处的时代正在重现尧舜禹汤文武等圣人所代表的“王道”,汉朝正在被圣人统治治理,故《论衡·宣汉》慨言汉已有圣帝、治已太平,甚至周不如汉:

实者,天下已太平矣。未有圣人,何以致之?未见凤皇,何以效实?问世儒不知圣,何以知

今无圣人也?

能致太平者,圣人也,世儒何以谓世未有圣人?天之禀气,岂为前世者渥,后世者泊哉?周有三圣,文王、武王、周公,并时猥出。汉亦一代也,何以当少于周?周之圣王,何以当多于汉?汉之高祖、光武,周之文、武也。文帝、武帝、宣帝、孝明、今上,过周之成、康、宣王。非以身生汉世,可褒增颂叹,以求媚称也。核事理之情,定说者之实也。……今上上至高祖,皆为圣帝矣。……且舍唐、虞、夏、殷,近与周家断量功德,实商优劣,周不如汉。……夫实德化则周不能过汉,论符瑞则汉盛于周,度土境则周狭于汉,汉何以不如周?

在这样的思想脉络上,形成了初期道经的“贬秦”乃至“删秦”叙事。曹魏末期道书《正一法文天师教戒科经·大道家令戒》,不仅表达了世代天师前后相传的道教起源史叙事,同时保存了汉代以“道”为基准的历史观和依此对历史所作的审判:

大道者,包囊天地,系养群生,制御万机者也。无形无像,混混沌沌,自然生百千万种,非人所能名。自天地以下,皆道所生杀也。……下古世薄,多愚浅。……

至于黄帝以来,民多机巧,服牛乘马,货赂为官,稍稍欲薄,尽于五帝。

夏商周三代,转见世利。

秦始五霸,更相魁害。有贼死者,万亿不可胜数。皆由不信其道。道(引者按:此指老子)乃世世为帝王师,而王者不能尊奉,至倾移颠陨之患,临危济厄,万无一存。道(亦指老子)重人命,以周之末世始出,奉道于琅琊,以授干吉。太平之道起于东方,东方始,欲济民于涂炭,民往往欲信道。初化气微,听得饮食、阴阳,化宽至于父母兄弟酌祭之神。后道气当布四海,转生西关,由以太平不备悉,当须明师口诀,指谪为符命。道复作《五千文》,由神仙之要,其禁转切急,指敕治身养生之要、神仙之说,付关令尹喜。略至,而世多愚,心复闷闷,死者如崩,万无有全。西入胡,授以道法,其禁至重,无阴阳之施,不杀生饮食。胡人不能信道,(老子)遂乃变为真仙,仙人交与天人浮游青云之间,故翔弱水之滨,胡人叩头数万,真镜照天,髡头剔须,愿信真人,于是真道兴焉。非但为胡不为秦,秦人不得真道,五霸世衰。赤汉承天,道佐代乱,出黄石之书以授张良。

梳理文本逻辑,可以看出《大道家令戒》乃是按照大道化生万物人伦,进入“下古”愚浅之世,而后有帝王“黄帝”一“五帝”一“夏商周三代”一“秦始五霸”的时代顺序,追忆“道”在世间的演化历史;而“秦人不得真道,五霸世衰”之后是“赤汉承天,道佐代乱,出黄石之书以授张良”的总结性叙述。依上下文脉,“秦”指赢秦,殆无疑义。

《大道家令戒》可谓早期道经中最具史料价值之文献。然其断代、其文本之理解,尚须厘定。按《正一法文天师教戒科经·天师教》称老子“走气八极周复还,观视百姓夷、胡、秦,不见人种但尸民”。唐长孺以文中“秦”字为问题中心,断言“秦”指五胡十六国时期苻秦或姚秦,故其书“不可能早于苻秦,至晚也可以到北魏初”。马承玉认为“秦人”是指“汉人”,其逻辑是因为《大道家令戒》尊称佛教为“真道”,佛教传人之初汉人禁止出家信佛,信佛者多为胡人,遂有秦人(汉人)不得真道之说。

早在1956年,杨联陧提出“一个诱惑性很大的假想,就是,这个魏,名虽说是曹魏,意中却暗指拓跋魏”。然而次年胡适致杨联陞的信中明确指出,“其时代是曹魏,与寇谦之的时期毫无关系”;“其为曹魏时代文件,似无大可疑”;认为“非但为胡不为秦,秦人不得真道”句中,“此秦当指赢秦”。1969年杨联陞致饶宗颐信中认同曹魏说(饶宗颐亦取曹魏说)。小林正美认为成书于刘宋末期,但在理解上认为“《大道家令戒》里的‘秦,很明显是秦汉的秦。……《天师教》的秦,也解作是秦汉之秦是妥当的吧”。柏夷赞同大渊忍尔之曹魏说及秦指秦朝的理解。说近是,然仍待实证。

关于《大道家令戒》的发布时间,经文中本已提及:“诸新故民户、男女老壮:自今正元二年正月七日已去,其能壮事守善,能如要言,臣忠子孝,夫信妇贞,兄敬弟顺,内无二心,便可为善,得种民矣。”据此马承玉提出《大道家令戒》《天师教》《阳平治》应系天师道教主在正元二年(255)正月七日的三会日上发布的系列教戒。当是。按时任天师选择在正月七日向信众承诺,若能从这个神圣的日子开始,洗心革面,壮事守善,做到臣忠子孝、夫信妇贞、兄敬弟顺、内无二心,便可为“种民”。从其信仰背景看,这个“家令戒”确系该日发布的正一新戒文。

这里有一个值得注意的“五霸世”史观。它把从春秋五霸时期开始,包括战国七雄、秦灭六国建立秦朝,直到秦朝结束,作为一整个历史阶段来看待。纵观春秋战国,大抵可称之为一段周室日趋式微、诸侯相互攻伐、越来越失道、越来越远离王道而失“太平”的历史。故孟子日:“五霸者,三王之罪人也;今之诸侯,五霸之罪人也。”仲长统《昌言》则痛言:“昔春秋之时,周氏之乱世也。逮乎战国,则又甚矣。秦政乘并兼之势,放虎狼之心,屠裂天下,吞食生人,暴虐不已,以招楚汉用兵之苦,甚于战国之时也。”而《大道家令戒》则是在对“道”的展开史的回顾中,综观历史,将春秋战国整个看作是始乎“五霸”终乎“秦项”的一种“更相魁害”的乱世,日“五霸世”。此间,“道(老子)重人命,以周之末世始出”。然而“世多愚”,其传布尚待过程,而且只有那些奉道者才能受其益。于是,在“五霸世”的长期混乱失道背景下,“道”为汉出,汉世行道,当然成为跨越“五霸世”、诛灭秦项之乱(陈胜、吴广非为乱而是汉家崛起之先导)而上接三代(三王)的有道的大盛世。是则归属于初期道教思想家所特有之史观。

于是,在汉儒和初期道教以“致太平”理想为中心的大道伸张历史体系中,无道的秦朝不过是一个临时登场的“驱除”者,一个为王道历史逻辑所不能容的异物,自不得道统地位。而汉为尧圣王道复兴之体,大别于秦、项之賊。

汉人的这种“删秦”与“崇汉”思潮,不仅在他们的墓葬画像中得到了丰富的表达,亦为初期道教文献所继承和阐发。而且,经文与图像之间的契合性(一定程度上构成双向互诠关系),表明汉画中的“删秦一崇汉”思想,在初期道教中得到了完整继承和宗教化赋形,因此可以看到从汉画到道教相连贯的思想传统,揭示汉家四百年间儒、道乃至浮屠思想以及经、史之学与初期道教之间的交互结合递嬗关系。

究其实质,“秦人不得真道”说乃是老子化胡信仰的产物,是汉晋之际老子化胡信仰的内在组成部分。

与“秦人不得真道”说相近的更早表述,已出现于东汉道经《老子中经》“第五十五神仙”,老子曰:

吾教八十一弟,皆仙;其十人布在民间,游遨谷仙。吾越度秦、项不出,为汉出。合于黄世,

见吾大吉。

按,“秦、项”本为汉儒评论汉前历史用语,以指秦始皇和项羽非道,几于“国贼”。如《春秋公羊传注疏·哀公十四年》“反袂拭面,涕沾袍”句,汉代何休注:“夫子知其将有六国争强、从横相灭之败,秦、项驱除、积骨流血之虞,然后刘氏乃帝。”其中“秦、项驱除”之意,唐代徐彦疏:“始皇据秦,藉灭周之资而殄六国,项羽因胡亥之虐而笼括天下,皆非受命之帝,但为刘氏驱其狐狸,除其豺狼而已,故日‘秦项驱除。”

然而事实上,除做动词外,“驱除”亦被用作一人之名号,见于汉纬《春秋演孔图》:

驱除名政,衣吾衣裳,坐吾曲床,滥长九州,灭六王,至于沙丘亡。其意是称孔子说:号“驱除”名“政”者,会穿我这样的衣裳(意其外表装作圣人),坐我用的这种坐具(意其盗用古先圣王之神器),窃居天下君长之位(意其不得天命),灭掉六国,最终死于沙丘。不难看出,名政、九州之长、灭六王、死于沙丘等正是秦始皇特有的历史定位要素,只不过被儒生略作“内学”神秘话语模式转换而已。从秦始皇一统九州却被虐称“驱除”之号来看,此应系汉儒据其对秦始皇赢政生前宿命功行之评说,在始皇“政”之名外,斟酌加予之诨号(绰号),以嘲讽戏谑之。

“驱除”亦用作名词,亦为前驱扫除者之意。如班固《王莽传》之末叹言:“昔秦燔《诗》《书》以立私议,莽诵《六艺》以文奸言,同归殊途,俱用灭亡,皆炕龙绝气,非命之运,紫色蛙声,余分闰位,圣王之驱除云尔!”指出赢秦、新莽并属“非命之运”,不过是沾了一些“余分闰位”(不得正统)而为“圣王之驱除”罢了。

相对于本无德运期命而窃据天下的秦始皇而言,汉高祖则是顺天命而行其诛。故郑玄《驳五经异义》曰:“《公羊》说:哀十四年获麟,此汉将受命之瑞,周亡失天下之异,夫子知其将有六国争强,秦项交战,然后刘氏乃立。”张衡《东京赋》:“高祖膺篆受图,顺天行诛,杖朱旗而建大号。”《汉书·刑法志》称颂汉之兴乃是“高祖躬神武之材,行宽仁之厚,总揽英雄,以诛秦、项”。仲长统《昌言》:“昔高祖诛秦、项而陟天子之位,光武讨篡臣而复已亡之汉,皆受命之圣主也。”永寿二年(156年)《鲁相韩敕造孔庙礼器碑》亦有“秦、项作乱,不尊图书,倍道畔德”之评。

很清楚,“非但为胡不为秦,秦人不得真道”说,不过是上引《老子中经》“吾越度秦、项不出,为汉出”说在曹魏宗教家(天师)口中的另一种表达方式而已。老君越过秦始皇和项羽这两个“作乱”的“霸王”,隐而不出,不与之真道,但为汉出而辅之,可见老君(汉代道教)对汉家道统地位的完全认可。而秦朝(无道)不得天意,不入道统世系,秦始皇“死属地官”,不能成仙,永沦三官,“永无进仙之冀”。泗水取鼎图中,必刻一蛟龙咬断绳索,表示取鼎失败,以示神界的否定(尽管秦始皇也曾封禅)。这些图像保存的正是东汉道教的“秦人不得真道”思想。

从《大道家令戒》的大道演生叙事,可以看出,“秦人不得真道”,是汉代儒生以“道”为最高宇宙本体及与之配套的五德终始帝德世系(运行)根据下,用合与不合“道”来判断朝代合法性的结果。汉昭、宣以降,尤其东汉,儒术渐居主导地位,儒生乃用他们所崇信的《春秋》,对历史、对历代君臣进行批判与拣选,用死后变仙的信仰作为奖赏,从中筛选出成神成仙者、永无仙资者,以此行其褒贬,体现他们的价值观和历史观。

如此宗教逻辑,在《真诰》中又有进一步总结和展开。陶弘景在注释《真诰》时总结说:“自三代已来,贤圣及英雄者为仙。”按东晋《真诰》所保存的人物评价标准,及武氏祠等汉墓画像分类排列的获尸解仙之历史与传说人物,荆轲应入忠义之品。陶渊明《咏荆轲》诗日:“其人虽已没,千载有余情。”或许陶渊明有所不知,东汉时期,荆轲已入仙谱,在仙传文学中被描绘为尸解仙。江安、合川画像石可为其证。

合川石室墓刺秦画像中出现一持药囊羽人从容而来(图11右下),代表来自西王母的神药,是神仙世界的拯救力量,它象征着:画面上荆轲将遇害,然而实际上,他将即刻经由世人所见的死亡表象,直升仙界。用道经的语言来说,为忠义而死的荆轲同为贞节而死的烈女一样,因其有真道,故获神祗“抚接”而得“内救”,唯“外示死形,体实密济”,成了尸解仙。

与此形成鲜明对照的,是画面右方内含的秦始皇遣方士人海求仙药而为“大龙鲛鱼”所阻的故事,意在突出表达,即使曾经囊括四海、并吞八荒、一统天下的秦始皇,亦因不得真道而不能变仙(而得道成仙正是道教信仰的最高宗旨),从而达成宗教神学性质的“终极”否定。是可见汉人及初期道教于“贬秦”叙事凿进之深。换句话说,伴随汉儒“贬秦”与“宣汉”话语之宗教化进程,初期道教最重要的政治神学基础得以形成。

三、结论

《管子·心术上》曰:“德者道之舍。……故德者,得也;得也者,其谓所得以然也。”秦人无得乎“道”,即无德无道。且“昔先王尚有德,尊有道,任有能,举贤而置之,聚众而誓之”,知汉儒审判贬绝秦人,断其不得真道,无期无命,理据皆在“道德”。

回顾秦汉,六国既隳,天下为一,始皇颇得赞颂,号称“大圣”“明圣”“秦圣”;始皇亦曾虔诚封禅告祭天神地祗,且“自以德合三代”;渴望长生不死,数遣方士海上求仙;更依方士“时为微行”、自称“真人”,乃至不惜诛杀泄其踪迹者,而终死求仙之途。始皇用心,亦可谓极矣尽矣;对于梦想“大一统”的儒生而言,始皇之功亦不可谓不巨矣。然当汉儒检讨历史,“秦始五霸”,纵横捭阖,虽囊括四海,却“不得真道”而告“五霸世衰”,于是秦人从秦穆公到秦始皇、从秦国到秦帝国的前后450年苦心经营,竞成泡影;及按《春秋》论仙鬼,秦始皇作为“仁义不施”(无德)、人神共怒的无道暴君,不仅失其德运、载出道统,而且“永无进仙之冀”。相反,荆轲虽暴死于秦人刀剑之下,却即刻得神药而获神祗“内救”为尸解仙。至此亦可理解,何以弱国使者蔺相如在秦昭王廷上发生的“完璧归赵”故事,亦被汉人选人自己有限的墓室空间。

汉代春秋学家的历史意识,在对秦的否定中,得到了极端呈现。孟子早已有言:“世衰道微,邪说暴行有作……孔子成《春秋》,而乱臣贼子惧。”太史公亦云孔子作《春秋》乃“以绳当世贬损之义”;“《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧焉”;“夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑、明是非、定犹豫,善善、恶恶、贤贤、贱不肖,存亡国、继绝世,补敝起废,王道之大者也。……《春秋》以道义。拨乱世反之正,莫近于《春秋》。”《春秋演孔图》表达了汉儒追求“王道”再世的意志:“邱作春秋,王道成”。现在,我们看到了汉儒据此作出的严厉审判。而刘向“三代积德而王,齐桓继绝而霸,秦、项严暴而亡,汉王垂仁而帝”之论说,则俨如一份“春秋”之“赤制”下的历史判决书。

从汉代《春秋》家到纬书“内学”到初期道经如《大道家令戒》(《三天内解经》继之),一以贯之,皆以排秦、删秦为基本出发点。汉代思想界的这一传统,在初期道教中自然得到继承,故有“秦人不得真道”之说,实现了从道德批判向神学批判的转变与深化,完成了道统(帝德谱)的重构。至南朝陶弘景《陶公年纪》(或称《隐居年纪》《年纪》),仍以秦始皇为“篡君”,对秦朝之历数持否定态度。《破邪论》曾征引其说:“《史记》《竹书(纪年)》及《陶公年纪》等皆云:秦无历数,周世陪臣。故(陶)隐居列之在诸国之下”,“又对曰:(周)显王五年,秦穆公始霸,三十四年秦权周政。《竹书(纪年)》云:‘自(秦)仲之前,本无年世之纪。陶公并云:秦是篡君,不依德政,次第不在五运之限,纵年长远,终非帝王。以短为长,指虚为实,有何意见?”直到唐代,这种贬绝叙事并未改变。《破邪论》接着说:

或问曰:何以周过其历,秦不及期?答日:……观夫文、武、成、康之世,治道隆平,盖积善所资,福锺来叶,所以过历也。始皇在位,焚书坑儒,酷毒天下。逮于二世,诛戮更甚,生民寒心,手足无措,上天降祸,故不及期也。《易》日“不善之家必有余殃”也,此之谓矣。故知兴灭之理,非关力能,咸禀先因,颇由行业,信为明证也。

对秦朝的这种评论,应受到了汉代以来道教对于秦朝和秦始皇評价的影响。因为,陶弘景整理《真诰》时已看到,魏晋之后,秦始皇和汉高祖在鬼神世界的地位,发生了升降变化。陶弘景依《真诰》所存三代以来“贤圣及英雄者为仙”的汉代道教仙鬼迁谪标准,在注文中曾表达疑惑:“鬼中不见殷汤、周公、孔子、阖闾、勾践、春秋时诸卿相大夫,及伍子胥、孙武、白起、王翦,下至韩信、项羽辈,或人仙品,而仙家不显之。如桀、纣、王莽、董卓等,凶虐过甚,恐不得补职僚也。”然而事实上,在汉儒所主导的仙谱体系中,在死后世界,秦始皇和项羽都受到了贬抑。汉墓的“龙齿啮断其系”图像符号,记录了汉儒的判决。《老子中经》“越度秦、项不出”之说,亦明确显示汉儒不可能将秦、项择入仙品。

要之,汉墓画像作为原始可靠的汉代图像文献,沉淀着传世文献所不见的思想历史,保存着两汉信仰中基于儒家思想、特别是《春秋》史观对历史人物的等级化拣选和批判。尤其引人瞩目的是,汉儒的做法是基于“先死后蜕”的尸解信仰,对古人进行选择,并加以褒贬陟黜。这种“宗教化《春秋》笔法”对古代历史人物的评价处置,乃是具有终极性的、也是最为激烈的处置。《大道家令戒》的“秦人不得真道”说,总结了汉代“泗水取鼎图”“秦始皇见海神图”“荆轲刺秦王图”等“贬秦”主题画像群对秦的道统合法性和秦始皇成仙可能性的否定,《大道家令戒》所存为文本性继承,汉墓画像所存为其图像符号呈现,两种媒介共同表达了汉儒的旧道教信仰中对秦朝和秦始皇的贬绝处置,保存了珍贵的汉代思想史图景。

[责任编辑:李梅]