江南油杉细根生物量空间分布及其对土壤水分的响应

2021-03-04

(广西壮族自治区林业科学研究院 广西优良用材林资源培育重点实验室,广西 南宁 530002)

江南油杉Keteleeria cyclolepisFlous 与马尾松同为松科Pinaceae 植物,其生长速度与马尾松接近[1]。相较于大家所熟知的作为中国南部主要材用树种的马尾松,江南油杉当下值得推广的优势在于其抗虫、抗风和耐干旱瘠薄能力较强,从生态林业以及广西区位的角度出发,该树种推广应用前景广阔。1957年,广西开始人工驯化江南油杉、矩鳞油杉,其材性和适应性均得到了大众的认可,广西、福建、浙江三省(区)在20世纪也都有过人工造林试验,但都规模小,研究不成体系,林分经营粗放,致使该树种的发展相对停滞。造成江南油杉在很长一段时间内不易推广的主要原因可能在于其造林后的前5年生长较缓慢。

林木根系的空间分布与其对立地资源利用强度、种间及种内竞争等相联系[2],是林分生长、稳定性发挥以及抵御干旱能力的主要决定因素。林木细根作为协调地上与地下部分生长的重要结构,一直是提高森林生产力极具潜力的基础性研究的重要部分。细根空间分布特征的研究多集中在天然林或人工成林,针对树种幼林期的细根研究较少[3-4],而幼林期刚好是处于地上与地下部分生物量协调分配的阶段,地上部分生长受影响,必然与根系相关联。本研究以江南油杉人工幼林为研究对象,采用全株分层挖掘法和根系形态结构分析法,通过探讨细根在不同栽培区表现出的空间结构共性以及对土壤水分的响应机制,解释以下两个科学问题:1)江南油杉人工林幼树完整根系各级根系的垂直和水平分布特征;2)根系结构对土壤水分的响应策略,并为最终科学制定江南油杉树种经营措施提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本研究选择的江南油杉人工林调查点广西国有黄冕林场、大桂山林场以及六万林场分别位于桂中、桂东和桂东南地区,地理位置109°52′39″~110°45′13″E,22°36′17″~24°46′56″N,海拔195~400 m,属亚热带季风气候。境内气候温和,年平均气温20.4~22.3℃,年平均日照时数1 289.7~1 586.6 h,无霜期320~365 d。林地土壤以沙页岩发育的赤红壤为主。样地为江南油杉家系混交林,林龄、林相基本一致(表1)。

表1 调查点林地基本情况Table 1 General condition of forest land at survey sites

1.2 研究方法

1.2.1 细根取样及测定

根系取样方法:每个调查点随机选取50 株生长健康的植株测定生长量,并从中选出3 株平均样木,采用全株挖掘法进行根系调查取样。以样木树干为圆心,以垂直于树干的径基土壤面为起点,水平方向设置2 个样圆半径(r1:50 cm;r2:100 cm)、顺着坡面走向确定4个不同方位(东南、东北、西南、西北);垂直方向按0~15 cm、15~30 cm、30~45 cm.....分层取样,直至无细根,每层即8份样品。将细根稍稍清理后用自封袋装好,编号后装入塑封袋。

样品处理与测定:将野外采集的根系样品清理干净,用根系扫描系统Win Rhizo2007 对不同径级根系(按d<0.5 mm、0.5 mm ≤d<2 mm、2 mm ≤d<3 mm、3 mm ≤d<5 mm 和d≥5 mm 的标准分为五级)形态指标(根系长度、根系表面积)进行测定分析,然后用烘干法测定根系生物量。

1.2.2 土壤取样及水分测定

在取细根样品的同时取土样。土壤水分含量测定方法参照《LY/T 1213—1999 森林土壤含水量的测定》。

1.3 数据分析

根生物量密度、根长密度和根表面积密度是反映土壤资源有效性、细根生物功能的重要指标,通过下列公式计算根系各密度参数值:

ρrw=rw/πr2H;

ρrl=rl/πr2H;

ρrs=rs/πr2H。

式中:ρrw、ρrl、ρrs分别为根生物量密度(mg/cm3)、根长密度(mm/cm3)、根表面积密度(mm2/cm3);rw、rl、rs 分别为细根生物量(mg)、细根总长度(mm)、细根总表面积(mm2);πr2H为对应土壤体积计算公式,其中π 为圆周率,r为水平取样圆半径(r1=50 cm;r2=100 cm),H为垂直取样土层厚度15 cm。

用Excel 2003 和SPSS 16.0 软件对数据进行整理和统计分析。采用单因素方差分析和Pearson 相关分析对数据进行差异性和相关性检验。

2 结果与分析

2.1 各样地土壤水分含量的垂直变化

由表2可看出,大桂山和黄冕样点表层0~15 cm土壤含水量最高,分别为29.45%和24.06%,随着土层深度的增加,土壤水分含量逐渐下降。而六万样点的土壤含水量则呈先升高后下降的变化趋势,在30~45 cm 土壤含水量达到最高(23.16%)。3 块样地的土壤含水量均值为大桂山样地>六万样地>黄冕样地。

2.2 根系垂直分布特征

2.2.1 总根生物量的垂直分布

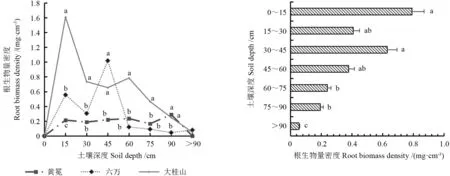

由图1可看出,3 个样地上的江南油杉幼树根系生物量均主要分布在0~90 cm 的土层内,不同样地间的总根生物量和随土层的变化趋势有差异。总根生物量表现为大桂山样地>六万样地>黄冕样地,其中大桂山和六万样地的根生物量密度随土层深度的增加均有2 次峰值出现,大桂山样地根生物量密度峰值出现在0~15 cm(最大值1.61 mg/cm3)和45~60 cm 土层,六万样地根生物量密度峰值出现在0~15 cm 和30~45 cm(最大值1.02 mg/cm3)土层,黄冕样点根生物量密度值随土层深度的增加波动不大。将3 块样地值取平均进行不同垂直深度根生物量密度的方差分析,结果表明,江南油杉总根生物量密度在垂直方向上呈升高—下降—再升高的“双峰”趋势,0~15 cm 和30~45 cm 土层根生物量密度显著高于60 cm 土层以下根生物量密度,且0~60 cm 范围内的根生物量密度占总量的81.83%,表明该范围为江南油杉幼树根系集中分布层。

2.2.2 不同径级根系根长密度、根表面积的垂直分布

图2显示不同径级细根在同一样地垂直方向上的变化趋势大致相似,其中0.5 mm ≤d<2 mm径级细根在3 块样地以及不同土层中的分布值均为最大,该径级细根在3 块样地总根长密度中占比41.59%~49.68%,是决定江南油杉幼树根长密度分布特征的主要根系,同时也表明是最不易受到空间异质影响的根系。不同样地的根长密度也表现出了不同的分布特征,大桂山样地和黄冕样地根长密度最大值在0~15 cm 土层中,六万样地根长密度最大值在30~45 cm 土层中,表明0~15 cm和30~45 cm 为江南油杉幼树主要水分吸收层。

细根表面积是反映根系吸收水分面积大小的最直接指标。图3显示细根表面积密度在变化趋势上与根长密度(图2)大致相似,大桂山样点3 mm ≤d<5 mm 和d>5 mm 径级细根有明显双峰值变化,六万样点d>0.5 mm 以上径级细根均有明显双峰值变化,黄冕样点不同径级细根无明显峰值。在根生物量主要分布范围(0~90 cm)内细根表面积分别出现2 次峰值,这样既可以保证根系对表层土壤水分的吸收,又可以在水分下渗过程中进行二次吸收利用。不同径级根系的细根表面积密度占比情况:大桂山样点d<5 mm 细根占测定总根系的53.24%,d>5 mm细根占比46.76%;六万样点d<5 mm 占比71.07%,d>5 mm 径级细根占比28.93%;黄冕样点d<5 mm 占比74.72%,d>5 mm 径级细根占比25.28%,表明d<5 mm 径级细根在此林龄阶段是占主导地位的吸收根系。从图3还可以看出,3 块样地细根表面积密度值总体上为大桂山>六万>黄冕。

根生物量密度、根长密度和根表面积密度在不同土层中的累计百分比结果(表2)显示,3项指标在0~60 cm 垂直距离内的累计百分比分别达到73.70%~88.50%、75.30%~90.55%、69.42%~87.01%,进一步表明0~60 cm 是江南油杉幼树根系发挥生理功能的主要土层范围,可作为该树种水肥管理的重要区域。

表2 各样地土壤水分含量的垂直变化†Table 2 Vertical variation of soil moisture content indifferent plots

图1 总根生物量密度的垂直分布Fig.1 Vertical distribution of root biomass density

图2 根长密度的垂直分布Fig.2 Vertical distribution of root length density

图3 根表面积密度的垂直分布Fig.3 Vertical distribution of root surface area density

表3 细根生物量垂直分布百分比Table 3 Percentage of vertical distribution of fine root biomass

2.3 根系水平分布特征

本研究设置了距离树干0~50 cm 和50~100 cm 两个水平范围内根系生物量的分布情况,从图4可以看出,3 块样地的江南油杉细根生物量均主要分布在0~50 cm 的水平范围内,其中,大桂山样地在0~50 cm 水平距离内的细根生物量占测定总量的80.11%,且主要分布在0~30 cm 和60~90 cm 土层中;六万样地在0~50 cm 水平距离内的细根生物量占测定总量的82.09%,且主要分布在0~60 cm 土层中;而黄冕样地在超出树干水平距离50 cm 后几乎无根系分布。在距离树干50~100 cm 水平范围内,大桂山样地细根在0~90 cm 土层中均有分布,且以30~60 cm土层中量较大,而六万样地只在0~60 cm 土层中有分布,且生物量较小。

图4 根生物量密度的水平分布Fig.4 Horizontal distribution of root biomass density

2.4 细根分布特征对土壤水分的响应

将3 块样地上所有根系样品的测定指标(细根总生物量、根系长度和根表面积)与对应的土壤水分含量数据进行Pearson 相关分析,从分析绘制的简单散点图(图5)看出:细根总生物量、根系长度与土壤水分含量之间呈极显著正相关(P<0.01),细根表面积与土壤水分含量呈显著正相关(P<0.05),表明江南油杉细根分布对土壤水分含量的响应敏感。

图5 细根参数指标与土壤水分含量间的Pearson 相关性(n=54)Fig.5 Pearson correlation between fine root parameters and soil moisture content

3 讨 论

关于细根的划分目前尚无统一标准,大多数研究者采用形态分级法将直径≤2 mm 的根系定义为细根[5],直径>2 mm 视为粗根[6],也有学者认为直径<5 mm 的均为细根。同一直径的根,因褐化或木质化程度不同,其吸收功能也存在差异[7]。祝维等[8]认为以发育分级标准来进行根系分级更为准确,但实际操作难度大。本研究通过取样江南油杉幼树全部侧根,根据形态分级将侧根划分为5 级,并定量分析了不同径级细根生物量密度、根长密度和表面积密度的空间分布特征,能够比较完善地了解江南油杉幼树根系空间分布特征。

细根作为协调植物地上与地下部分生长的重要部位,它的生物量及空间分布因受到树种、林龄、大环境及微环境的影响而表现出高度的空间异质性,这种异质性又使得根系能够更加充分地利用异质条件下的营养资源[9-11]。水平方向上,杨秀云等[2]在研究华北落叶松时得出,细根倾向于占据树冠边缘光照好且降雨截留较少的区域,但本研究中江南油杉幼树根系水平分布仍在树冠范围之内,结论不相一致。垂直方向上,随着土层深度的增加而递减是林木根系生物量垂直分布的共性[12-14],但不同树种递减的快慢、最大值出现的范围以及集中分布的范围是有差异的。匡冬姣[15]在研究杉木时得出,不同林龄杉木人工林细根总生物量主要分布在0~45 cm 土层中,最大值均出现在0~15 cm 土层中;高祥[16]在研究马尾松时得出,不同密度、不同林龄马尾松人工林细根主要分布在0~30 cm 土层中,所占比例达87.80%,最大值出现在10~20 cm 土层中;相比而言,本研究中江南油杉细根生物量垂直方向上集中分布的范围更大(0~60 cm),且细根生物量随土层深度的增加呈“双峰”表现,这种分布特征更有利于根系对表层土壤水分在下渗过程中的二次吸收利用。

关于水分生态区尺度上的细根生物量与土壤水分的关系研究,下一步可在桂西北地区(隆林、田林)开展试验造林,自西向东的不同降水量分布区才能更好揭示江南油杉树种的耐旱机制。同时,林木根系空间分布是动态变化的,需要开展长期动态观测才能找到规律以制定最佳的营林模式。

4 结 论

1)江南油杉幼林期细根生物量垂直方向上主要分布在0~90 cm 土层中,且0~60 cm 范围内的细根生物量占总量的81.83%;细根生物量随土层深度的增加呈升高—降低—再升高的趋势,“双峰”表现有利于根系对表层土壤水分在下渗过程中的二次吸收利用。细根生物量在水平方向上主要分布在距树干0~100 cm 范围内,其中0~50 cm细根生物量占总量的87.40%。不同径级根长密度和根表面积密度分析结果表明,d<5 mm 径级细根是江南油杉幼树占主导地位的吸收根系,其中0.5 mm ≤d<2 mm 径级细根在不同样地以及不同土层中的根长密度值最大,是决定江南油杉幼树根长密度分布特征的主要根系。

2)从细根分布与土壤水分的关系研究得出,江南油杉细根总生物量、根系长度以及根表面积与土壤水分含量之间相关性显著,表明江南油杉细根分布对土壤水分含量的响应敏感。各项分析指标表明,0~60 cm 是江南油杉幼树根系发挥生理功能的主要土层范围,可作为该树种水肥管理的重要区域。