跨越语言藩篱的《诗经》译介史

2021-03-04马千惠

马千惠

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校

作为窗口:早期《诗经》英译本的文体论争

《诗经》西译始自17世纪,由法国耶稣会士金尼阁(Nicolas Trigault)使用拉丁文译出五卷本《诗经》。19世纪以前,欧洲世界已经拥有拉丁文、法文、德文、俄文等不同语种的《诗经》译本;进入19世纪以后,各种版本的英译《诗经》伴随着英国汉学研究的专业化发展,成为欧洲重要的中国古典文化研究实践之一。其中理雅各 (James Legge)在1871年和1876年分别出版的两个《诗经》英译全译本,更是自出版之初就引发了对西译中国古典诗歌的广泛讨论,并激励了19世纪70年代后期诸多英译《诗经》版本的诞生。

现代学者对理雅各的《诗经》翻译实践已经作出了翔实丰富的研究。相比于1876年经过调整重译的韵文化译本,理雅各1871年的散文化译本一般被认为成就更高。理雅各在附录中对《诗》的基本问题都进行了概括总结,也花费了大量精力校订注释,编写《诗》的大意总结和评述。《中国评论》(The China Review

)主编欧德理(E.J.Eitel)在杂志首刊首篇文章中高度评价理雅各的散文化翻译,尤其赞赏其超越翻译对象的“独立性”:“我们应该庆幸,理博士既不是生为中国人也没有在中国接受教育。尽管他在日常学习中国古典经典中找寻到了乐趣和骄傲,他强烈的实用性常识和独立思考能力使他免于对自己研究的国家和文献的无理偏爱。我们以上谈到的,理博士无意从中国古典诗歌的诗学价值中获得乐趣,也并不试图将中国古诗韵文化翻译看似是一种缺陷,在此看来实则是一种保持阐释中立的优势。”将译者对翻译对象的冷漠超然作为优点,也许让今天的中外读者难以想象,但更重要的是欧德理在此将韵文化翻译《诗经》似乎看作是“不实际”和“偏执的”(biased)。欧德理确实承认,保持《诗经》的“形式特征”是极其困难的,而理雅各在翻译过程中已经“对原著不可思议地忠实”,但大部分稍后的评论家都认为理雅各译本的缺陷在于散文化翻译。

五年以后,理雅各的《诗经》韵文译本推翻了他本人在1871年译本前言中提到的“无需将《诗经》翻译韵文化”的观点,他同时删除了大量背景知识介绍、中文诗原文和6 篇附录。这种改动似乎是基于理雅各对《诗经》诗学价值的逐渐欣赏和最终确认,但这一韵文译本在出版后不久就受到了严厉的批评。《中国评论》刊登了利斯特(Alfred Lister)对新译本的评论,开篇即是严辞批评:“我们已经说过,还要在这里再说一次,中文以外没有别的语言被译者如此虐待。”

利斯特的批评并非独树一帜。紧随理雅各进行《诗经》英译的詹宁斯(William Jennings)和阿连壁(Clement Francis Romilly Allen)都认为其1876年的韵文译本充满着错误,因随意添加词语而意义扭曲。阿连壁还指出理雅各韵文译本的英文诗句断断续续,丧失了节奏感,无法体现《诗经》的形式之美。利斯特则主要关注理雅各韵文翻译的语法和修辞,并批评理雅各的英文文本诘屈聱牙。在利斯特看来,理雅各用词随意而粗俗,生造句式用法,并且违背了行文应令人愉悦的原则。

最后这一点批评在以往对《诗经》译本的批评中鲜有讨论。有关翻译的标准,利斯特在批评文章中有较为清晰的论述:“1.准确。2.是英文。但是大部分中国诗歌的翻译都不是。3.如果原文是诗歌,区别于顺口溜之流,且令人愉悦,译文也要同样令人愉悦。但是大部分中国诗歌的翻译也都无法做到。4.避免出现任何使读者怀疑原文存在于其他语言的元素。”

[英]理雅各:《诗经》英译本扉页(1876年版)

利斯特以丁尼生翻译的《伊利亚特》作为完美的译本标杆,从其解释可以看出所谓的“令人愉悦”指的是阅读的综合感受,包括遣词造句与主题的协调一致、诗篇整体风格的轻快和谐,以及省略过于细致而令人不快的细节。这些要求并非是指译文与原文语言的协调一致,而是专门对译文的额外要求。利斯特对理雅各的1876年译本极尽挑剔之能事,尤其对其英文选词提出各种意见,却并没有指出韵文译文用韵的优点,也没有在自己的翻译标准中要求韵文形式的统一。所以这种愉悦,更多是指译文全文风格的和谐、遣词造句的考究和句法的通顺流畅。

理雅各的两个译本,无论是散文文体还是韵文文体,都以准确明晰为第一要务,甚至具有科学般的精确和细致。利斯特的批评尽管尖刻而挑剔,却具有极大的启发意义。中文与英文两种语言之间客观差异巨大,但是《诗经》作为诗歌,在向世界传播的过程中,如何在保持译文准确的同时将其风格气韵传达出来,是译者必须面对的问题,更是世界读者都极为关注的方面。理雅各如何回应利斯特提出的挑战,我们已经无法知晓,但是将《诗经》的风格和气质,乃至中华文化的风格和气质准确地描述和传达的巨大挑战,才刚刚开始。

作为理想寄托:中国留美学生的文化阐释

20世纪20年代以后,随着新文化运动的趋缓,以顾颉刚为代表的一批中国学者开始崭露头角,并结合传入中国的现代西方学术,在“新文化”的时代背景下推进对中国古代经典的研究。与此同时,在欧美学习的中国学生也开始结合在欧美大学中接受的外文文科教育,对中国古典历史、文学和文化进行探究。这些中国学生在留学之前一般都接受了良好的中国古典基础教育,又在留学后能使用外文与非中国学者直接沟通,甚至在毕业返回中国以后,依然使用外文持续进行学术交流,极大丰富了19世纪以来在世界范围内对中国古代经典研究的图景。

The Real Confucius

)也是由期刊主编亲笔所作。《天下》的主编吴经熊 (1899-1986)早年在美国密歇根大学安娜堡分校获得法学博士学位,后来历任法学教授、法官、立法委员等职务,并自密歇根读书时期,便与美国最高法院大法官霍姆斯(O.W.Holmes)保持通信,谈论法律哲学、天主教义与中国哲学。在《真实的孔夫子》中,吴经熊讲述自身经历,作为一位在美国求学的法学生,如何在多年以后被孔子的“尊严与宁静”折服而重新开始阅读孔子。吴经熊采用弗洛伊德的心理分析法,分别描述孔子对父亲的渴求、孔子身上男性气质与女性气质的融合、孔子的幽默和作为圣人的挣扎。吴经熊将孔子塑造成为理想的中国人格,他笔下的孔子品行完美,也并不排斥感情和情绪波动。这种对孔子的“情感阐释”不同于以往将孔子神圣化的理解,也不同于“五四”以来强调孔子和儒家思想“过时腐朽”的解读。

吴经熊强调的孔子作为圣人和儒家理想的情感维度,在1936年1月刊所载的《诗经随记》(Some Random Notes on the Shih Ching

)中得到了延续。吴氏将《诗经》中的情感表现进一步阐释为对理想中国人格的表达,诗的重要作用在于在文学传统中传承和维持情感。吴经熊简述了《诗经》在古典文学谱系中的重要地位,并着重描述了《诗经》中情感阐释的两个面向:对万物转瞬即逝的感知和《诗经》中的爱情诗。以上两个方面并不能完全表现《诗经》对人类感情和情绪的特殊表现力,也无法阐明《诗经》在抒情方面的独特之处。吴经熊在《诗经随记》中试图扭转的是他所熟知的中国人麻木不仁的刻板印象,但却为中国人戴上了另一种面具:中国人奉诗三百为流传数千年的文化经典。中华民族是一个宁静而敏感、充满感伤气息,长期以来被深深误解的远东民族。《诗经随记》本身抒情和散漫的诗风似乎也在证明,这种多愁善感和抒情性的民族特质一直流传到了20世纪。

然而吴经熊对《诗经》的碎片化解读并不意味着他是一个不通学术附庸风雅的门外汉。吴经熊明显熟悉顾颉刚等人在古史辨大旗下对《诗经》的种种研究论争,也在写作过程中至少参考了当时已经问世的三个不同版本的《诗经》英译。吴经熊的“情感阐释”是为了扭转对中国人和中国诗歌的一种片面想象,却落入了另一套窠臼,最终也无法进行有效的文化交流。

随着时局的变化,到了20世纪30年代后期,《天下》月刊作为英文期刊,也同时承担着为中国抗战发声,反对侵略行为,呼吁国际社会的支持和援助的任务。在新的时代背景下,对《诗经》的研究和表达也表现出了对现实的关注。

邵洵美(1906-1968)是中国现代文学史上著名的翻译家和诗人,1927年从英国剑桥大学归国后,主要在上海进行文化出版活动。邵洵美是中国现代文学中著名的英法颓废派诗歌的拥趸,却在1937年以后积极支持《天下》的出版实务,并在战乱中潜心写作,在1938年9月刊《天下》上发表了《孔夫子论诗》(Confucius on Poetry

)一文。《孔夫子论诗》一文从孔子本人所处的时代谈起,赋予孔子提倡诗歌和编辑《诗经》现实和社会政治意涵。邵洵美笔下的孔子生活在古老而脆弱的帝国时代,是试图通过诗影响和促进时代发展的文化偶像。孔子与英国剧作家本·琼生一样认为诗歌无所不能,既能够促进个人的自我完善,也能够表现出和平而繁荣的社会和理想政治图景。邵洵美指出,孔子提倡的《诗经》的理想社会不是一种未来的飘渺理想,而是由诗人和《诗经》的读者们共同组成的。《诗经》是融合文化理想、个人道德理想和社会政治理想三者的终极载体。

邵洵美的观点,乍看来严密符合中国诗教传统,也符合中国传统士大夫在乱世中的诗学趋向,然而邵洵美在欧洲留学期间并不熟悉中国古典诗学,主要受到英国著名批评家艾略特(T.S.Eliot,1888-1965)的影响。艾略特作为20世纪初著名的现代主义诗人和批评家,在自己的诗作中也主要探讨了现代人如何应对荒芜的精神世界和混乱的现实世界的问题。艾略特在20世纪20年代初期就关注到了儒家思想中重诗教的一面,并认为儒家思想提供的个人层面上的关怀和慰藉与世俗宗教类似,也许能够为深陷空虚和痛苦的现代人所借鉴。这种推崇中国思想的观念在20世纪的欧美都并不少见,但是艾略特与大部分对中国发生兴趣的欧美知识人一样,并不具有阅读中文的能力,也并没有系统阅读过早期汉学家和传教士们对中国文化的译介著作。中国儒家思想和中国诗成为跳出现代性苦闷的朦胧象征,却并没有条件被更深地研究、挖掘。而中国诗人邵洵美则结合中国实际,进一步将这种个人层面上的关怀和慰藉具体化,认为只有符合儒家社会理想的《诗经》中的诗篇,才真正具有与宗教融会贯通的奇特功能和道德实践:“涤荡罪愆,分享痛苦,并实现奇迹。”换言之,只有通过诗教,儒家思想才能实现与宗教的社会教化功能的相通。在邵洵美生活的时代,笼罩在战争阴云下的中国知识分子从《诗经》中汲取的养料既有赖于生存的民族认同感和自信心,也有古老诗句本身提供的情感慰藉和心灵庇护。

作为世界文学:试图跨越语言藩篱的现当代美国《诗经》译介

庞德的翻译受到了20世纪中后期绝大部分汉学家和研究者的批评。有些批评的尖刻程度甚至与19世纪70年代《中国评论》上对理雅各英译本和弗里德里希·吕克特(Friedrich Rückert)德译本的批评不相上下。21世纪以后,庞德的译本《华夏集》更多作为“20世纪美国意象派诗歌”被接受,而非“中国诗歌的翻译”。

与此同时,也一直有学者对庞德译诗持更加积极的态度,并试图超越字句直译的层面理解《华夏集》对《诗经》在英美乃至整个西方世界的接受的意义。直到20世纪90年代,华人学者蔡宗齐才在《“势”的美学:费诺洛萨和庞德中国文字理论之再评价》一文中指出,庞德和费诺罗萨“关注的不是中国文字的象形性,而是它们的势能,并且讨论这种势能在古文字学中的体现”。借用中国传统书法理论中势能的概念,蔡宗齐强调庞德使用拆字和象形背后获取“语言上的动感”的重要沟通性意义。但同时,他也指出,庞德势能美学的基础是英文文字的模仿性,在译介非模仿性汉语诗歌的过程中,庞德误认为汉语文字和诗歌中的势能也是自然的而非主观的,“揭示了整个自然界的和谐的结构”。

蔡宗齐从庞德的误读中读出了中英诗学在表意方式上互通的可能性,而巴里·阿希恩(Barry Ahearn)则通过考察庞德更加广泛的对翻译的态度,试图总结出《华夏集》中庞德采用的翻译策略。阿希恩指出庞德实际上在1914年冬进行翻译创作时,需要尽量避开对他译者能力的质疑,因而并不会主动自曝其短,彰显作为《诗经》译者的缺陷。阿希恩总结出庞德的三种翻译策略:第一,他将翻译的责任部分转移给在他之前的数位译者,包括费诺罗萨本人;第二,庞德宣称他选译的《诗经》选篇意义极为明确,“无可置疑”(unquestionable),即在中文和英文语境里都能够完整表达其内涵,因而诗歌的最终解释归为诗歌自身,既非译者,更非读者;第三,庞德利用西方世界中已然普遍接受和流行的中国意象,并将其化用于自己的翻译之中,在阅读庞德译本的过程中,西方读者业已形成的对中国的印象不断得到巩固加强,其中甚至包括了刻意不流畅的英文造句和选词上的辞不达意。

[美]埃兹拉·庞德:《诗经》英译本(1954年版)

可以看出,庞德对《诗经》的理解和观感是极为复杂甚至矛盾的。一方面庞德有将《诗经》与英文现代诗同化的倾向,并认为《诗》的含义明晰稳定,不会随着语言的变化而产生变异;另一方面,庞德想象中的读者并不熟悉《诗经》及其阐释,也无法通过阅读英文成果直接理解《诗经》中的丰富意象、语词之美和诗意盎然,只能通过英文现代诗这一媒介阅读和接受《诗经》。庞德诗风优美悦人,又清新艳丽,按照前文所述数十年前《中国评论》上利斯特的观点,似乎是最能传达《诗经》愉悦风格的译文,但此种风格上的相通,在庞德诗的接受过程中,又鲜有读者能够分辨意象派诗风和《诗经》诗风的区别。“风格”传达的成败,又难以分辨。

庞德以外,20世纪以来美国对《诗经》的译介并未中断,但是此后《诗经》常常作为中国古典文学和诗歌传统的开端,由汉学家选译一些诗章放在中国文学选集的开头。《诗经》诗篇的翻译进入高度个人化的阶段,而这些中国文学选集也多由美国大学出版社印刷出版,由受众相对普遍的文学翻译和文学创作转为更加专业性的学术研究成果。20世纪50年代以后,美国各主要大学先后设立东亚系和中国语言文学专业,对《诗经》的研究和译介进入更加细分的学术领域,更少在现代诗歌领域与异国文学发生交流。陈世骧作为重要的“中国抒情传统”的首倡者,在比较文学的视野中对《诗经》语辞和结构中的抒情性做出细致的厘清。其学生杨牧则紧随其后用英文从人类学的角度对《诗》的生成和表演进行研究,与19世纪《中国评论》上基于人类学和考古学的《诗经》短篇辨析相映成趣。作为世界文学传统之一的中国诗歌传统发端,《诗经》的生成和口头传播问题逐渐承袭一个世纪以前“荷马问题”的研究范式和思路,随着中文出土文献的不断发现活跃至今,并与中国知识界保持密切互动辩论。相比之下,美国学界对《诗经》的语词、诗学范式的研究则逐渐式微,将《诗经》进行西方现代意义上的诗歌阅读、鉴赏和传播,也似乎止于庞德。

由此观之,《诗经》在美国的译介和传播不论在任何时代、任何领域,都依然无法逃脱对跨越语言藩篱进行更深层次研究鉴赏的信心满满和失望连连。在此过程中,中国研究者随时代变迁,丰富了英文世界中的《诗经》研究,使之从“西人看东方”的单一模式中脱出,成为一个多视角,强调融合与交流的现代学术研究方向。《诗经》研究中对《诗经》的误读和壁垒层层叠加,又不断被打破和修正。随着研究者越来越将《诗经》置于世界语境,研究者和研究成果也越来越多样化,《诗》风飘散四海,以期达到世界范围内的共享和理解。

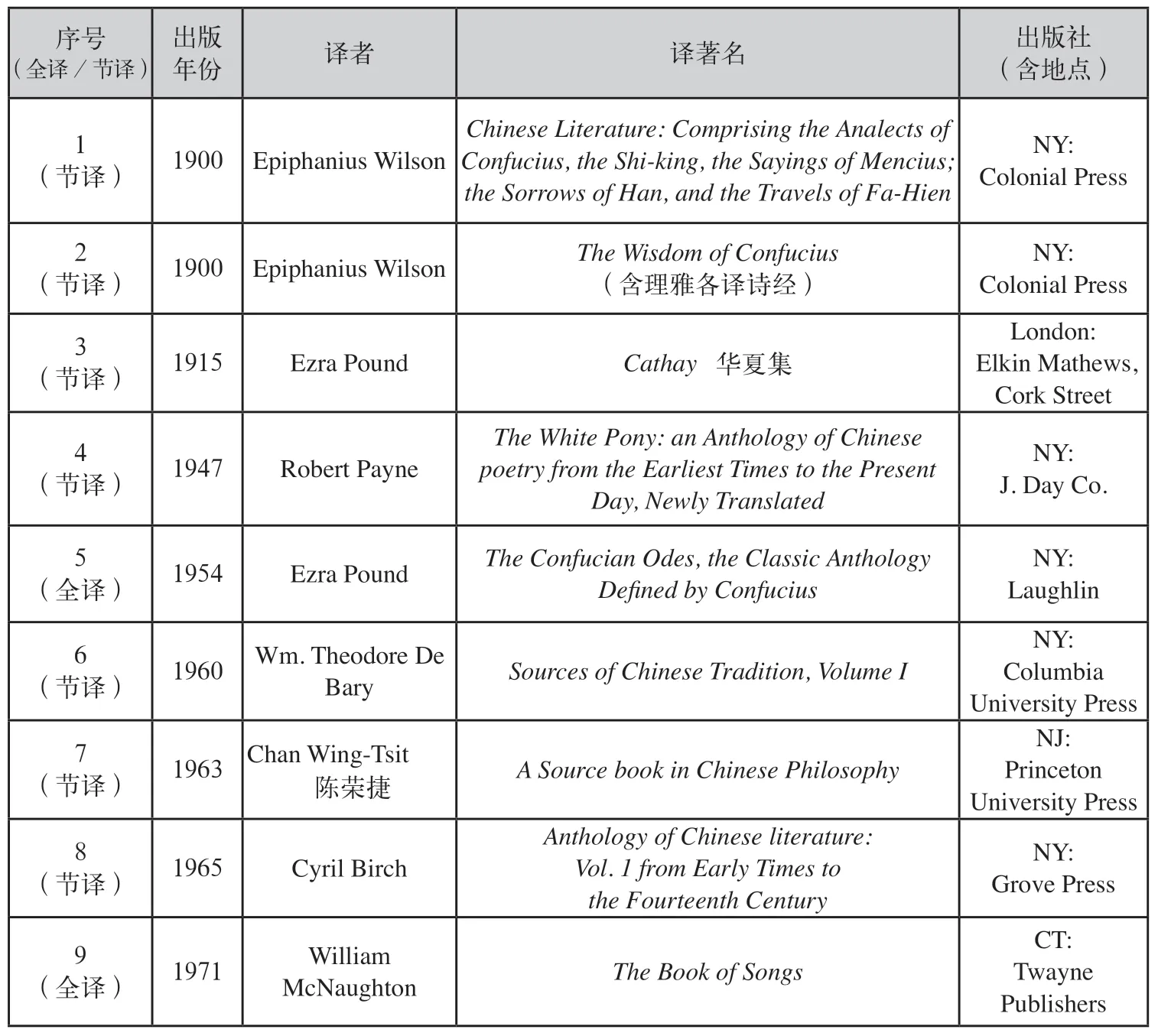

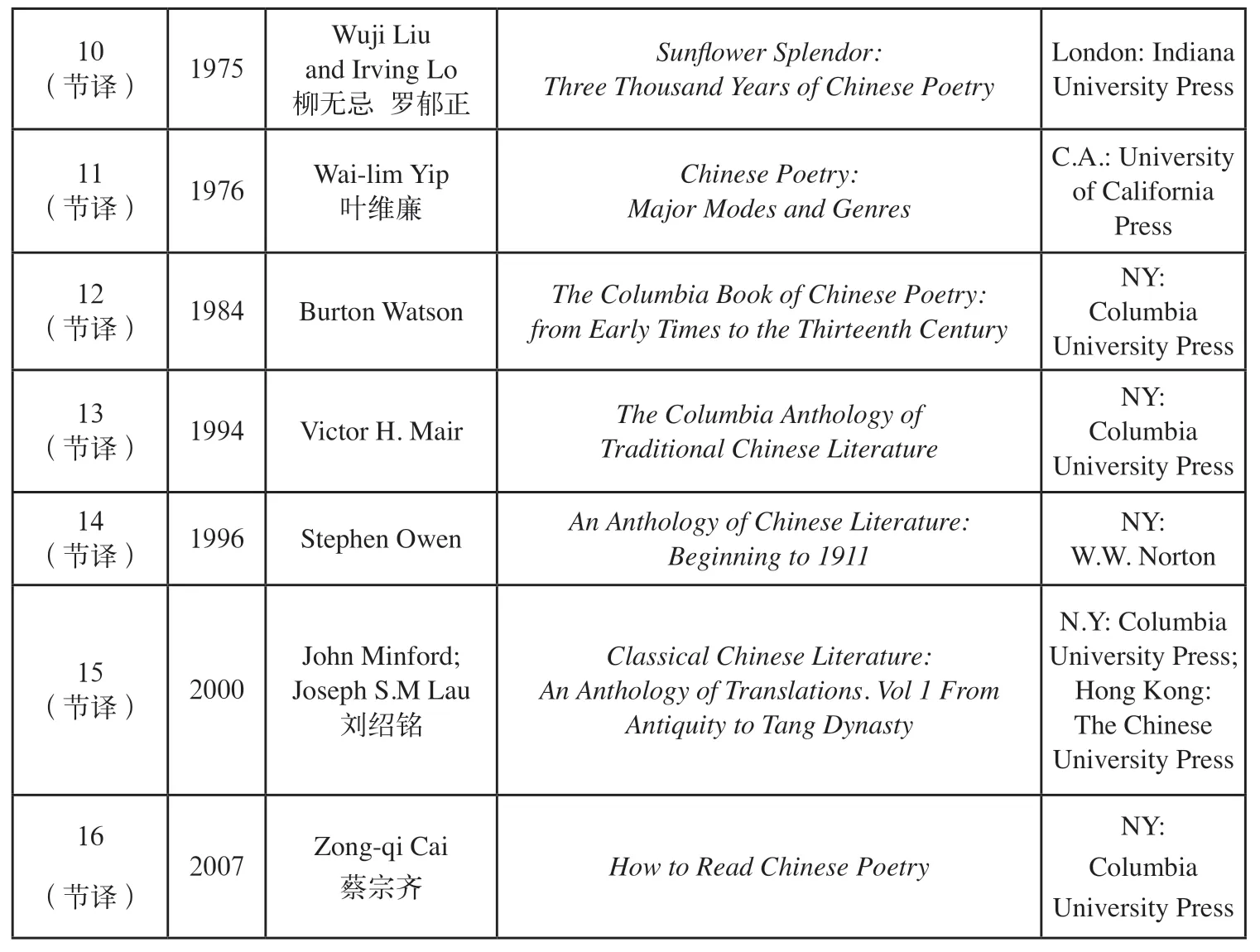

附录:美国出版的《诗经》译本(包括全译和节译本)

序号年份 译者 译著名 出版社(含地点)出版(全译/节译)1(节译) 1900 Epiphanius Wilson Chinese Literature: Comprising the Analects of Confucius,the Shi-king,the Sayings of Mencius;the Sorrows of Han,and the Travels of Fa-Hien NY:Colonial Press 2(节译) 1900 Epiphanius Wilson The Wisdom of Confucius(含理雅各译诗经)NY:Colonial Press 3(节译) 1915 Ezra Pound Cathay 华夏集London:Elkin Mathews,Cork Street 4(节译) 1947 Robert Payne The White Pony: an Anthology of Chinese poetry from the Earliest Times to the Present Day,Newly Translated NY:J.Day Co.5(全译) 1954 Ezra Pound The Confucian Odes,the Classic Anthology Defined by Confucius NY:Laughlin 6(节译) 1960 Wm.Theodore De Bary Sources of Chinese Tradition,Volume I NY:Columbia University Press 7(节译) 1963 Chan Wing-Tsit陈荣捷 A Source book in Chinese Philosophy NJ:Princeton University Press 8(节译) 1965 Cyril Birch Anthology of Chinese literature:Vol.1 from Early Times to the Fourteenth Century NY:Grove Press 9(全译) 1971 William McNaughton The Book of Songs CT:Twayne Publishers

10(节译) 1975 Wuji Liu and Irving Lo柳无忌 罗郁正Sunflower Splendor:Three Thousand Years of Chinese Poetry London: Indiana University Press 11(节译) 1976 Wai-lim Yip C.A.: University of California Press 12叶维廉Chinese Poetry:Major Modes and Genres(节译) 1984 Burton Watson The Columbia Book of Chinese Poetry:from Early Times to the Thirteenth Century NY:Columbia University Press 13(节译) 1994 Victor H.Mair The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature NY:Columbia University Press 14(节译) 1996 Stephen Owen An Anthology of Chinese Literature:Beginning to 1911 NY:W.W.Norton 15(节译) 2000 John Minford;Joseph S.M Lau刘绍铭Classical Chinese Literature:An Anthology of Translations.Vol 1 From Antiquity to Tang Dynasty N.Y: Columbia University Press;Hong Kong:The Chinese University Press 16(节译)2007 Zong-qi Cai蔡宗齐 How to Read Chinese Poetry NY:Columbia University Press

注释:

[1][3]The China Review

,China Trade Bureau,Inc.1872年第1 期,第6页、586页。[2]此处采用刘方的翻译。见刘方:《理雅各对〈 诗经〉的翻译与阐释——以〈 中国经典〉内两个〈 诗经〉译本为中心》,北京大学硕士论文 2011年,第11页。

[4][7]The China Review

,China Trade Bureau,Inc.1873年 第5 期,第1页、2页。[5]Jennings:The Shih King

,George Routledge and Sons 1891年版,第21页。[6]Allen:The Book of Chinese Poetry

,Kegan Paul,Trench,Truebner&Co.,Lld.1891年版,前言第20页。[8]彭发胜著:《向西方诠释中国——〈 天下月刊〉研究》,清华大学出版社2016年版,第7页。

[9]即理雅各本、韦利本和苏慧廉本。

[10]最早至1929年,邵洵美即在文章中提到T.S.艾略特的名字。邵洵美阅读以艾略特批评文章为主,艾氏诗歌则较少被提到。艾略特比较孔子和本·琼生的段落,邵洵美最早在1934年即开始引用。

[11]艾略特的上述观点也许与其在耶鲁的老师白璧德(Irving Babbitt)有关 (白也一直被奉为中国学衡派的精神导师),但在20世纪初期的英国,对中国的兴趣和阅读都已经超越了学者和传教士的小圈子。

[12]T’ien Hsia Monthly

,Kelly and Walsh,1938年第7 卷,第146页。[13]杨静:《美国二十世纪的中国儒学典籍英译史论》,河南大学博士论文2014年,第 165页。

[14]The China Review

,China Trade Bureau,Inc.1871年第1期,第2页;1872年第5期,第1-8页。[15]蔡宗齐:《“势的美学”:费诺洛萨和庞德中国文字理论之再评价》,《东华汉学》2003年第1 期,第86页。

[16]Ahearn,The Beauties of Mistranslation: On Pound’s English after Cathay

,Qian,Zhaoming ed.Ezra Pound & China

,University of Michigan Press,2003年版,第32页。[17]Pound,PoLi,and Ernest Francisco Fenollosa,Cathay

,E.Mathews,1915年版,第32页。