《诗经》研究传

2021-03-04罗唯嘉

罗唯嘉

北京师范大学

《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,不过最初的《诗经》并非如我们今天看到的这样是用文字记录以供阅读的诗歌文本,而是周代礼乐文明的组成部分。在先秦时期,《诗经》中的诗篇,尤其《雅》《颂》的部分,往往用于在具体的礼仪活动中进行展演,如《左传·宣公十二年》中记载楚庄王的话:

这里面的《武》就是有名的《大武》乐章,在《荀子》《吕氏春秋》《礼记·乐记》等先秦文献中都有关于《大武》乐章的记载。《大武》乐章是周人以歌舞形式对周武王克商这个历史事件的再现,不仅表现了武王伐商的具体场景,更传达了周人夺得天下是因文德而非纯用武力的思想。《左传》中记录的《大武》乐章诗句分别见于今本《诗经·周颂》中的《武》《赉》《桓》篇,这告诉我们最初《诗经》中的诗篇是以歌乐舞合一的形式进行表演的。例如,据《礼记·仲尼燕居》记载,诸侯相见时,升歌《清庙》;据《仪礼》记载,大夫士乡饮酒时,升歌《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》……这些记载说明《诗经》中的诗篇是周代礼仪的组成部分,是活的歌唱。

后来,周天子的权威逐渐丧失,原有的礼仪制度也慢慢崩塌,诗篇赖以展演的仪式已经不被奉行。不过,《诗经》中的诗篇却是先秦贵族士大夫需要掌握的知识储备,最有名的例子就是春秋时期列国外交中的“赋诗言志”。诸国使臣在外交场合,往往赋诵《诗经》中的篇章来表达自己的想法和意图,在选取诗篇的时候必须选取符合自己身份和当时场景的诗句,否则会为人耻笑,甚至酿成外交事故。《左传·襄公二十七年》记载了一个非常有名的例子,当时郑国国君带领七位大臣在国境上宴享晋国大臣赵孟,宴席之上赵孟请七位大臣分别赋诗来展现各自的志向,一位叫做伯有的大臣赋了《鹑之贲贲》这首诗,赵孟一听赶紧说:“男女之间的悄悄话连大门都不能出,何况在郊野外呢?这是不应该让人听到的。”《鹑之贲贲》是《诗经·鄘风》里的一首诗,看字面的意思是一个女性对自己兄长和国君的抱怨,更为重要的是里面有一句“人之无良,我以为君”。在宴请外宾的场合,自己的国君还在场,赋出这样的句子,岂不是太无礼了吗?所以宴席结束后,赵孟对晋国另一位大臣叔向说:“伯有估计没有好下场了吧,赋诗是用来说明自己的想法的,他却借此来公开诋毁自己的国君,还能活多久呢?”果然,没过几年,伯有便死于郑国内乱。

春秋时期的“赋诗言志”说明了两个问题:第一,当时已经形成了一个相对稳定的《诗经》文本,并在各国贵族之间流传,大家对这个本子很熟悉,才能借赋《诗经》的篇章进行交流;第二,《诗经》篇章已经脱离了仪式表演,大家开始更加看重篇章文字的含义,这样《诗经》就从礼仪展演开始变成阅读文本。于是,对《诗经》的研究出现了。

先秦时期的《诗经》研究

说到先秦时期的《诗经》研究,最重要的人物就是孔子。据司马迁《史记》记载:

古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契、后稷,中述殷、周之盛,至幽、厉之缺,始于衽席,故曰:“《关雎》之乱以为《风》始,《鹿鸣》为《小雅》始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为颂始。”三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。

这就是有名的孔子删《诗》说。不过,后来学者提出质疑,因为先秦文献中所引的逸诗数量很少,绝大部分引诗都见于今本《诗经》,如果孔子真的从三千多篇删到三百多篇,那么先秦文献中不应该只见到这么少的逸诗。此外,孔子提到《诗经》时也将其称为“《诗》三百”(见《论语·为政》),可见孔子当时见到的《诗经》本子也是包含三百来篇诗歌的文本。还有一个证据,就是据《左传·襄公二十九年》记载,吴国公子季札到鲁国聘问,要求观赏鲁国保存的周乐,鲁国乐工便为其先后演奏歌唱《诗经》中的《风》《雅》《颂》,其中国风各国的顺序名称与今天的《诗经》大致相同。孔子出生于鲁襄公二十二年(公元前551),而季札观乐发生在鲁襄公二十九年(公元前544),也就是说在孔子七八岁的时候,《诗经》三百篇的文本就已经存在了,按道理来说《诗经》也不会是由孔子删成的。不过,孔子和《诗经》关系非常紧密,他虽然没有删过诗,对《诗经》的音乐却做过整理。他说:“我从卫国回到鲁国以后,才对音乐进行了整理,《雅》和《颂》都各自有了适当的安置。”(见《论语·子罕》)他非常重视《诗经》,将其作为教学文本。一次,他对自己的儿子孔鲤说:“你学习了《诗经》中的《周南》《召南》吗?一个人如果不学习《周南》《召南》,就好像面墙而立,在社会上无路可走。”(见《论语·阳货》)另一次,孔子在庭院里站着,孔鲤从旁边经过时,孔子问他:“学了《诗经》没?”孔鲤说:“还没有。”孔子说:“不学习《诗经》,就没法和人说话打交道。”(见《论语·季氏》)由此可见,孔子非常强调《诗经》在社会交往中的功能,这其实是和春秋时期的“赋诗言志”一脉相承的。《诗经》作为贵族必备的文化知识,是在社会中与人交往的语言工具,反映一个人的修养水平。

孔子对《诗经》有一个总的评价,就是:“《诗》三百,一言以蔽之,思无邪。”(见《论语·为政》)这实际是从伦理道德角度看待《诗经》,认为《诗经》中反映的思想都是纯正无邪的,通过《诗经》可以教化百姓。而孔子对《诗经》最重要的评价,是下面这一段话,为《诗经》的性质、功用和后来的《诗经》研究定了一个总基调:

小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

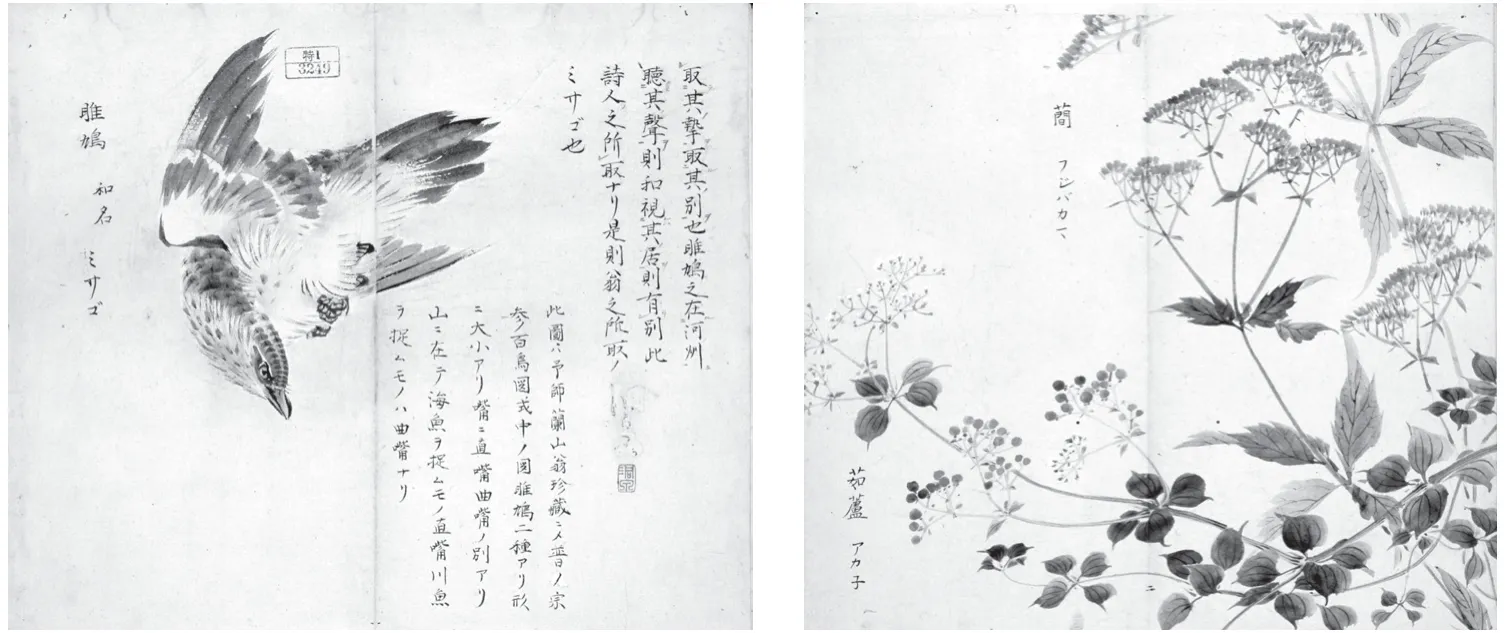

“兴”是说《诗》所拥有的抒发志意、情感的功能,通过《诗》将内心对于外部事物的感动、思索表达出来。一方面,作诗者可以直接通过书写诗篇表达自己的志意,这就是《尚书·尧典》篇所说的“诗言志”;另一方面,读诗者可以借别人的诗篇浇自己胸中块垒,达到感情宣泄的功能。“观”主要说的是通过《诗》了解民风、民情。《礼记·王制》篇记载“天子五年一巡守……命太师陈诗以观民风”,《汉书·食货志》记载“孟春之月,群居者将散,行人振木铎徇于路以采诗,献之太师,比其音律,以闻于天子”,这就是“采诗观风”,在上位者通过采集各地民间歌谣,以了解民情。这里隐含着说各地民谣是对现实政治、社会生活的反映。“群”是说通过《诗》可以与他人产生联系,《诗》在这里发挥着社会纽带的作用,比如《论语·学而》篇中记载子贡和孔子讨论处在贫穷和富贵的状况下,应该采取怎样的人生态度时,子贡引用了《卫风·淇奥》篇的句子“如切如磋,如琢如磨”,通过讨论《诗经》诗篇来和师友交流。“怨”是说在上者行为不端、施政有误、政治不清明、社会混乱时,大臣或者普通民众通过诗歌来表达自己的不满,诗在这里就变成了一种介入政治的工具,而由于诗歌语言的婉转,这种对政治的批判就比较含蓄,形成了一种迂回的言说方式。《毛诗序》中说:“主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒。”这种迂回的言说方式既保护了提意见者,也维护了统治者的颜面,反而能收到比直接进谏更好的效果。而“多识于鸟兽草木之名”则指出了《诗经》的一大特点,即诗篇中常常使用鸟兽草木等意象起比兴的作用,后来关于《诗经》中的“鸟兽草木”还形成了一个专门的学问——《诗经》名物学。我们可以看到孔子对《诗经》是从情感、伦理、社会、政治多维度进行理解,而并不是仅从文学的角度来研究《诗经》,这就是儒家独特的艺术观——真善美的合一。徐复观先生曾如此总结:“(儒家)为人生而艺术的最高境界,即是善(仁)与美的彻底谐和统一的最高境界。”

[日]细井徇撰绘:《诗经名物图解》(节选),嘉永元年(1848)

先秦时期,孟子对《诗经》的理解也值得一提。《孟子·万章》中说:

故说《诗》者,不以文害辞,不以辞害志,以意逆志,是为得之。如以辞而已矣,《云汉》之诗曰:“周余黎民,靡有孑遗。”信斯言也,是周无遗民也。

《大雅·云汉》篇从字面上看是说因为连年大旱,没有收成,老百姓全都饿死了。孟子说,如果真的按照文字表面的意思来理解,周朝的人岂不都死光了?所以他提出不能拘于字词而误解整句话,不能拘于句意而误解诗人的真实含义,这里诗人实际是用夸张的语言来表示当时旱灾的严重,并不是真的说周朝人都死绝了。这里孟子就提出了一个重要命题:诗歌的语言不是说理的语言,也不是叙述性的语言,诗歌的语言是文学的语言、形象的语言,要洞穿表面的文字去理解背后诗人想要表达的真实意图。而这里也隐含了一个悖论,既然单纯从文字表面不能理解诗歌,需要用读者的“意”去推测诗人的“志”,这就必然有主观想象部分,使得解读诗歌成为一个不确定的行为,最后就指向“诗无达诂”的结论。

可以说孔子和孟子对《诗经》的这些判言为后代的《诗经》研究搭起了基础的框架。

汉唐时期的《诗经》研究

汉唐时期的《诗经》研究可视为一个整体,自汉代今文三家《诗》起始,以唐代《毛诗正义》收结。

先看汉代的《诗经》研究。汉代经学分为古文经学和今文经学两大派别,简单来说,两派的区别就是所研究的经书由不同文字写成。用先秦的文字写成的经书是古文经,对应的学派就是古文经学;用西汉的文字写成的经书是今文经,对应的学派就是今文经学。实际上,两派在学术品格上也有很大区别。如对于孔子的态度,古文经学认为孔子是先师,六经都是孔子所传;今文经学则认为孔子是先圣,六经皆为孔子所作。而六经的顺序,古文经学大体以经典产生的时间排列;今文经学则以经典的重要性排列。古文经学在东汉时期颇为流行,今文经学则在西汉时期大盛。

西汉《诗经》研究的代表就是今文三家——鲁、齐、韩。鲁诗传自鲁人申培公,齐诗传自齐人辕固生,韩诗传自燕人韩婴。根据《汉书》记载,当时各家都有著作,如鲁诗家有《鲁故》《鲁说》,齐诗家有《齐后氏故》《齐孙氏故》《齐后氏传》《齐孙氏传》《齐杂记》,韩诗家有《韩故》《韩内传》《韩外传》《韩说》,不过随着时间流逝,我们无法看到三家《诗》研究的全貌,只有《韩诗外传》保留了下来。《汉书·艺文志》说:

汉兴,鲁申公为《诗》训故,而齐辕固、燕韩生皆为之传。或取《春秋》,采杂说,咸非其本义。与不得已,鲁最为近之。

在班固看来,今文三家《诗》都是借《诗》来表达自己的见解,并不是《诗经》的本义,实在不得已,则鲁诗家最为接近《诗经》本义。根据学者研究,齐诗家受阴阳五行学说影响很大,喜欢附会灾异;韩诗家留存的《韩诗外传》大量引用周代历史故事,用来推演诗义,实际却是断章取义,和《汉书·艺文志》中所说“或取《春秋》,采杂说”非常类似;据《史记》记载,鲁诗家创始人申培公“独以《诗经》为训以教,无传疑;疑者则阙不传”,这种严谨的态度,使得其对于《诗经》的阐发相对平实,所以《汉书》评价“与不得已,鲁最为近之”。

虽然三家《诗》的原貌今天已经无法得知,但是史书上的两个故事却能让我们看到今文《诗》学家的治学精神。先看关于齐诗家的:

辕固……与黄生争论于上前。黄生曰:“汤武非受命,乃杀也。”固曰:“不然。夫桀纣荒乱,天下之心皆归汤武,汤武因天下之心而诛桀纣,桀纣之民弗为使而归汤武,汤武不得已而立,非受命为何?”黄生曰:“‘冠虽敝必加于首,履虽新必贯于足。’何者?上下之分也。今桀纣虽失道,然君上也;汤武虽圣,臣下也。夫主有失行,臣不正言匡过以尊天子,反因过而诛之,代立南面,非杀而何?”固曰:“必若云,是高皇帝代秦即天子之位,非邪?”于是上曰:“食肉毋食马肝,未为不知味也;言学者毋言汤武受命,不为愚。”

这里辕固生与黄生讨论的是改朝换代的大命题。黄生坚持上下尊卑绝对不可逾越;辕固生则认为在上者无道,在下者可应天命取而代之,并以汉代开国皇帝刘邦为例。这个问题非常敏感。照此逻辑,如果汉代的皇帝无道,老百姓是否也可以将其推翻呢?这就非常有现实针对性和颠覆力,逼得汉景帝不得不出来打圆场。

再看一个韩诗家的故事:

式为昌邑王师。昭帝崩,昌邑王嗣立,以行淫乱废,昌邑群臣皆下狱诛,唯中尉王吉、郎中令龚遂以数谏减死论。式系狱当死,治事使者责问曰:“师何以亡谏书?”式对曰:“臣以《诗》三百五篇朝夕授王,至于忠臣孝子之篇,未尝不为王反复诵之也;至于危亡失道之君,未尝不流涕为王深陈之也。臣以三百五篇谏,是以亡谏书。”使者以闻,亦得减死论。

昌邑王荒淫无道被废黜,王式作为昌邑王的老师被责备没有起到规谏的作用。王式辩解自己是用《诗经》作为谏书,居然得以免除死罪。可见韩诗家的《诗》学是以现实政治特别是以在上统治者为对象,以《诗经》作为讽谏的工具。

从以上两个例子,我们可以看到三家《诗》研究者干预政治的强烈倾向,而且是对统治者提出规谏,以匡正统治者和现实政治为己任。三家《诗》好言大义,并且以道自居,以道来纠正现实政治的不足,齐诗家好引阴阳灾异其实也是用天道来警示统治者,这是今文《诗》学家突出的学术品格。

而到了东汉,古文《诗》学开始流行起来,这就是《毛诗》家,《毛诗》传自赵人毛公。据《汉书·艺文志》记载:“又有毛公之学,自谓子夏所传,而河间献王好之。”可见《毛诗》学在西汉就有流传,不过没有得到普遍传播,而且据说《毛诗》学是孔子在“文学”方面最得意的弟子子夏所传。《汉书》这里用了一个“自谓”,就是说这是《毛诗》家自己说的,言下之意对其显赫身世的可信度打了折扣。这里可见《毛诗》的来历是很模糊的,毛公的名字也不清楚,要到了三国时期陆玑的《草木鸟兽虫鱼疏》里才有记载,而且将《毛诗》的传授说得清清楚楚,还分出大、小毛公,大毛公是鲁国人毛亨,受教于荀子,然后他将《毛诗》传授给小毛公毛苌。这种时代越后却对流传过程记载得越清楚的情况,在历史研究中叫做“层累”,就是说这种现象很可能是后人附会的,真实性值得怀疑。但是,后来《毛诗》却一家独大,这是因为相比三家《诗》,《毛诗》有自己明显的长处。首先,《毛诗》非常重视对《诗经》语言文字的解释,注解简明,对于后来的人读懂《诗经》有很大帮助。《毛诗》注解中有很多内容和《尔雅》这部书一致,重训诂,不像三家《诗》解释《诗经》总是借题发挥,讲阴阳五行。其次,《毛诗》在每首诗前面都有序,就是点明诗意。《关雎》前面的序篇幅很长,讲了《毛诗》家对《诗经》的总体观念,被称为《诗大序》,提出了很多重要观念。比如诗歌与政治的关系:“治世之音,安以乐,其政和。乱世之音,怨以怒,其政乖。亡国之音,哀以思,其民困。”诗家认为政治社会的变化会直接反映到诗歌中。再如《诗》六义的概念:“一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。”并对《风》《雅》《颂》提出自己的解释。每首诗前的小序往往将诗歌与历史背景结合起来,使得对诗歌的解释有了具体的现实所指。《毛诗》有一套比较完备的诗歌阐释体系,有很强的解释力,于是也更容易被人接受。

后来,东汉大经学家郑玄专门给《毛传》(《毛诗故训传》)作了笺注,进一步阐发诗义。虽然郑玄在解释诗句的时候以《毛诗》家的说法为主,但是也吸收了三家《诗》的一些看法,成为综合四家学说的著作。郑玄还作了《诗谱》,相当于给十五国风和雅、颂部分作序,涉及到相关地域地理位置、历史沿革、风土人情的介绍,并且对相关部分诗歌时代作了判断。这样,郑玄笺注《毛诗》后,《毛传》《郑笺》一体成为阐释《诗经》的集大成之作,受到推崇,而三家《诗》逐渐消亡,相关著作也亡佚了,仅《韩诗》家有《韩诗外传》留存。

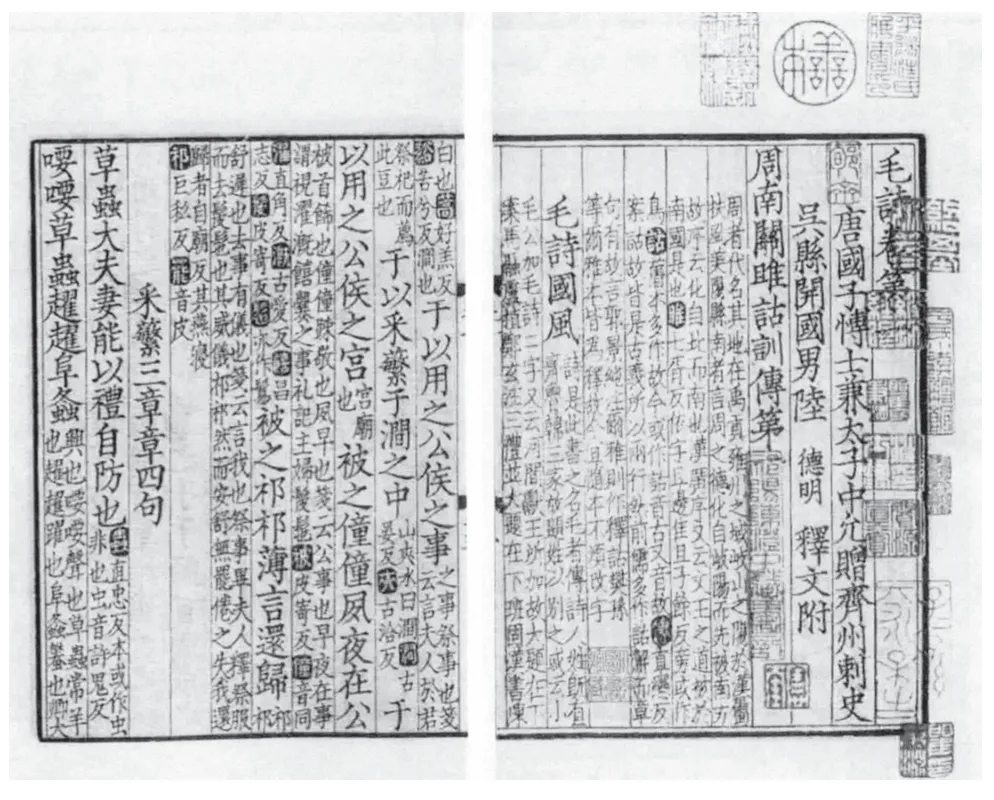

不过,郑玄笺注的地位并非一直都很稳固,在三国时期,《郑笺》曾受到王肃的挑战。王肃是曹魏时期的重臣,也是大经学家,遍注群经,影响很大。王肃还有一个特殊的身份,他的女儿嫁给了司马昭,生了晋国的开国皇帝司马炎。因此,王肃的学说在当时很被官方推崇,称为“王学”。王肃针对《郑笺》和《毛传》的不同,“作《毛诗注》《毛诗义驳》《毛诗奏事》《毛诗问难》诸书,以申毛难郑”,一时盖过了《郑笺》的风头,关于王、郑优劣的争论也持续不断。直到唐太宗贞观十六年,唐太宗下令孔颖达等人根据《郑笺》作《毛诗正义》,《郑笺》的地位才定于一尊。这也可以看出政治力量在对经典的阐释中所起的巨大作用。《毛诗正义》一书卷帙繁重,搜罗了唐以前诸家说法,重点是对《毛传》《郑笺》进行阐释,疏通文意,注释的时候遵循了“疏不破注”的原则,即完全按照原有注文进行阐释,属于“照着讲”,并不提出新的见解,即便对于毛、郑之间的区别也巧为弥合。《毛诗正义》一书网罗旧说、融会贯通、资料丰富,是对唐前《诗经》研究的总结,再加上官方支持,使得学者都遵循《毛诗正义》,“终唐之世,人无异词”。不过物极必反,这种学说的大综合、大总结,特别是“疏不破注”的注释原则使得唐代学界对于《诗经》的研究也暂时停滞。直至宋代的欧阳修、朱熹等人,从诗句本文的角度对《诗经》提出新的见解,宋代以后的《诗经》研究才呈现出另一番面貌。

宋元明时期的《诗经》研究

宋代虽然国力上远不及汉唐强盛,却也产生了灿烂的文化。陈寅恪先生曾说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”宋人在应对价值危机和外来思想挑战时,重新挖掘儒家思想资源,开创宋明理学,而且在文献研究上也取得了重大成就,对主要的儒家经典都有重要新注。

《毛诗诂训传》宋刻巾箱本(中华再造善本,北京图书馆出版社2003年影印国家图书馆藏宋刻本)

就《诗经》研究来说,宋人打破了《毛诗正义》“疏不破注”的阐释方式,开创了“据文求义”的阐释方式,对《诗经》提出许多新的观点。“疏不破注”就是照着流传下来的前人观点讲,核心是遵循《毛诗序》对诗旨的阐释。《毛诗序》往往用一具体的历史事件来解释诗篇,但是读者从诗歌文本本身却很难看出诗句和《毛诗序》提出的历史背景有何关系。于是,宋代人慢慢抛开《毛诗序》而直接从《诗经》的文本出发,探求《诗经》的含义,这就是“据文求义”。宋代《诗经》研究“据文求义”的先声,首推欧阳修。欧阳修非常具有怀疑精神,不盲从古说和权威。他曾撰写《易童子问》一书,从语言、内容角度辨析,认为《系辞传》《文言》《说卦传》《序卦传》《杂卦传》并非出于一人之手,也就否认了孔子作《十翼》的旧说,质疑孔子的著作权,这足见欧阳修的勇气。而《诗经》研究上,欧阳修有《诗本义》一书,从名字上看,这本书的目的就是要探求《诗经》的本来意义。从来源看,《毛诗》和三家《诗》都是一家之言,即便《毛传》传自子夏,难免师徒相传中有偏差,与圣人的话还是不同。那么要了解《诗经》本来的含义,《诗经》的文本就是最根本的凭借。因此,宋代学者从《诗本义》开始就渐渐抛弃前人旧说、尤其是《毛诗序》的束缚,从诗句本身出发理解《诗经》篇章。

到了南宋,郑樵作《诗辨妄》,直接否定《毛诗序》为子夏所作。其实范晔《后汉书》就说《毛诗序》是卫宏所作,不过有可能是卫宏根据《毛诗》家的旧说整理而作。郑樵干脆说《毛诗序》为汉人伪作,这下就彻底把《毛诗》家学说的神圣性消解了。而南宋大儒朱熹一方面继承了自欧阳修以来“据文求义”的阐释方法,另一方面也受到郑樵的影响,完全抛弃了《毛诗序》,直接从诗句本身解《诗》。朱熹曾说:

旧曾有一老儒郑渔仲,更不信《小序》,只依古本与叠在后面,某今亦只如此,令人虚心看正文,久之其义自见。盖所谓《序》者,类多世儒之谈,不解诗人本意处甚多。

朱熹的《诗集传》因为简明扼要,使用起来比《毛诗正义》方便许多,对诗旨提出了不少新的见解,整体比较平实严谨,加上朱熹作为大儒的崇高地位,该书自南宋起就影响很大,很多人都遵奉朱子学说。如辅广作《诗童子问》,就是集平时得闻于朱熹关于《诗经》的学说而成,因为完全照搬朱子学说,故被人讥讽为“见说平生辅汉卿,武夷山下吃残羹”,说他靠吃朱熹残羹冷炙讨生活,完全没有自己的见解。

元代延祐年间恢复科举,考试内容遵奉程朱理学家的学说,使得《诗集传》被士人奉为研究《诗经》的圭臬。元明两代,朱子《诗集传》为《诗》学主流,绝大部分的《诗经》著作都是维护阐发《诗集传》的。如《四库全书》中所收元代许谦《诗集传名物抄》、刘瑾《诗传通释》、梁益《诗传旁通》、朱公迁《诗经疏义》、刘玉汝《诗缵绪》、梁寅《诗演义》,明代朱善《诗解颐》、胡广等人奉敕所修《诗经大全》等书,均为阐发《诗集传》的著作。可以说,元明两代自官府至普通士人治《诗经》均以朱熹《诗集传》为尊,不过这种现象在明代后期渐渐出现转变,这和当时整个学风的变化有关。明代后期由于理学家内部对儒家关键概念产生了巨大分歧,于是大家纷纷重新回到经典本身,多方了解历史上诸家的解释,而不是限定跟随某一家的学说,从义理之争转向对于文献的阅读阐释。这就是方以智所说的“藏理学于经学”,或顾炎武所说的“经学即理学”。

这种转变在《诗经》研究上,就是学者不局限于朱熹《诗集传》的学说,对于包括《毛诗》家在内的诸家说法广泛了解吸收,颇具代表性的著作就是明末何楷的《诗经世本古义》。这本书从名字上看,作者想探求的是《诗经》的古义,那么当然就不满足于宋代朱熹的解释了,即便是汉代三家《诗》和《毛诗》的说法对何楷来说也只是用于吸收借鉴的一家之言。此书大量搜集前人学说,特别是关于名物训诂的材料,资料非常详实丰富。《四库全书总目提要》评价说:“楷学问博通,引援赅洽,凡名物训诂,一一考证详明,典据精确,实非宋以来诸儒所可及。”但是这本书最大的特点、也是其最被人诟病处,就是何楷将《诗经》原本的次序全部打乱,对所有诗篇的产生时代进行重新判断,从夏少康之世到周敬王之世总共断为二十八代,并按此重新编排《诗经》顺序。不仅何楷对于诗篇年代的判断很多都是非常主观而缺乏根据的,并且他还将经典的形式重新组合,强行断为二十八世和二十八星宿相比附。这种重新编排《诗经》顺序的行为和王柏删《诗》一样是对经典神圣性的冒犯,因为在传统观念中经典的内容和形式都是圣人所定,含有圣人的深意,容不得半点改动。所以虽然这本书搜罗了相当多的材料,却依然受到批判,《四库全书总目提要》就说这部书是“譬诸搜罗七宝,造一不中规矩之巨器”。但是,这部书毕竟反映出了一种新的风向,即明代学者无论对《诗经》训释材料的运用,还是对《诗》旨的理解,都超越了朱熹《诗集传》的范围,而《诗经》研究却要到清代才真正脱离宋学的藩篱。

清代的《诗经》研究

清初的《诗经》研究沿着明代晚期的道路发展,慢慢从宋学转向汉学。首先就是回归被朱熹抛弃的《毛诗序》,如朱鹤龄的《诗经通义》、陈启源的《毛诗稽古编》对于诗义的理解都是完全遵循《毛诗序》,而惠周惕的《诗说》、杨明时的《诗经札记》等书都是斟酌参用《毛诗序》和朱熹《诗集传》对诗义的理解。出现这种现象,一方面是因为元明对《诗集传》的遵奉,实际上是“束书不观”,除了《诗集传》之外的学说均不参考,而对于《诗集传》的内容其实也没有真正了解,一味盲从;另一方面是如果完全按照“据文求义”的阐释方式,会得出像朱熹“淫诗说”的结论,那么圣人选入这些诗歌的目的何在呢?《毛诗序》给出了诗歌具体的历史背景和“美刺”目的,使得《诗经》成为教化百姓、讽谏在上者、使社会归于正道的道德工具,这种阐释模式符合传统士人对经典的理解。

清代的《诗经》研究从宋学转向汉学。不仅士人如此,官方对《诗经》研究的态度也在发生变化,虽然清朝自顺治二年定科举考试中《诗经》以朱熹《诗集传》为读本,但是清代前期两部官修《诗》学著作却透露出了不同的转变。一部是康熙末年编成的《钦定诗经传说汇纂》,这本书著述体例是每首诗都先用大字列出朱熹《诗集传》注释原文,然后再用双行小字列出诸家说法,并且在书后附上朱熹的《诗序辨说》,很明显这本书是遵奉朱熹学说的。《四库全书总目提要》却说:“圣祖仁皇帝天禀聪明,道光经籍,研思六义,综贯四家……虽以《集传》为纲,而古义之不可磨灭者,必一一附录以补缺遗。于学术持其至平,于经义乃协其至当。”其实这是四库馆臣在乾隆时期学风已经由宋转汉的立场出发作的评论,实在当不得真。在另一部官修著作《钦定诗义折中》中就能清楚看出这种转变,该书体例每首诗前都先列出《毛诗序》,《四库全书总目提要》说此书“分章多准康成,征事率从《小序》,使得孔门大义,上溯渊源,卜氏旧传,远承端绪”,对《毛诗》学说的遵从显而易见。该书虽然以折中为名,实际上折的是《诗集传》一家之说而已。

清代乾嘉汉学兴起后,对于《诗经》研究也产生了巨大影响。乾嘉汉学以“小学”考据见长,讲求以训诂通义理,即遵奉从字词到语句,从语句到全书的阐释路径,而清儒尤其擅长因声求义和辞例推勘两种方式阐释经典。在乾嘉考据的大背景下,清代《诗经》研究诞生了三部名著,即胡承珙的《毛诗后笺》、马瑞辰的《毛诗传笺通释》、陈奂的《诗毛氏传疏》。三部著作从名字上看,都是以《毛诗》家为宗的,其中胡承珙一书是对郑玄的笺注有所不满,因为郑玄并没有完全遵从《毛传》,有时还吸收三家《诗》说,所以另作新笺;马瑞辰一书是对《毛传》和《郑笺》都进行了阐释;陈奂一书主要是对《毛传》进行解释。这三部书在文字训诂、文献校勘、《毛传》《郑笺》文义疏通、辞例归纳上取得了很高的成就,三书广泛征引文献资料、娴熟运用“小学”知识,特别是马瑞辰还参考了金文材料。一般认为在《毛诗》研究上,从考据角度整体上想超过这三家非常困难,只能在个别字句上提出新的看法,可见后世对此三家的认可。

不过,三家著作虽然在解释字词含义上有很大推进,但是对于诗篇旨意的理解却没有什么新见,基本上是遵循《毛诗》的陈说。如果按照乾嘉考据学由训诂到义理的研究路径,就是通过对字句的深入研究来得出诗篇的旨意,可是三家著作在字句上的成就却并没有导致诗义理解的推进,这其实表现了乾嘉汉学对于义理的一种淡漠态度。当时学界的兴趣点集中在考据层面,而对于诗义却表现出一种对《毛诗》的盲从。

晚清时期,今文经学兴起,《诗经》研究也跟着发生变化。当时,西方列强入侵,清廷政治腐败,内外交困,社会动荡,有识之士不满于乾嘉考据学埋首故纸堆的学风,而想寻求经世济民之路,对经典的研究就转向于寻求其对现实的指导意义,有强烈现实用世指向的今文经学得到复兴。不过,并非所有经典都能与现实产生直接的联系,晚清今文经学的复兴是以春秋公羊学为中心的,而《诗经》今文经学研究借此风气得到恢复。同时,我们要看到晚清《诗经》今文研究的兴起也有学术自身发展的逻辑。乾嘉考据学重实事求是,要求尽可能地占有、利用文献,因此晚清三家《诗》研究最初是以辑佚的方式出现的,如冯登府的《三家诗异文疏》,陈寿祺、陈乔枞父子的《三家诗遗说考》都是文献考征,而乾嘉考据学的治学方法也影响到晚清今文《诗》学研究者。再如王先谦的《诗三家义集疏》,从文献搜集、文意疏证等方面都得益于乾嘉考据学不少。而真正具有今文经学治学特征,汲汲于经世的,是魏源、廖平、康有为等人。魏源的《诗古微》重在阐发齐、鲁、韩三家学说的微言大义,对于《毛诗》“美刺”说多有批判;而廖平信从《诗经》纬书,并从天文学角度论证《诗经》,康有为对古文《诗》学一概认为伪作,与他们独特的经学视角——六经乃圣人为万世立法息息相关,其治学品格就回到《汉书·艺文志》对今文三家《诗》学的评价“咸非其本义”了。

纵观两千多年的《诗经》研究历史,特别是自汉代至晚清,不论由汉学转为宋学、古文经学转为今文经学、尊《毛诗序》或者废《毛诗序》,传统学人都脱离不了一个绝大的预设——即将《诗经》当作圣人所传经典看。《诗经》里面包含着圣人的深意,《诗经》对于世道一定有所裨益,上可匡正统治者,下可教化百姓。等到清末传统经书地位下降,人们不再将其看作具有神圣性的经典。而当西方人类学、民俗学、社会学的新方法传入中国后,人们用新的眼光打量《诗经》时,新的研究局面也就打开了。

注释:

[1]杨伯峻编著:《春秋左传注(修订本)》第二册,中华书局2009年版,第744—746页。

[2][汉]司马迁撰:《史记》第六册,卷四十七,中华书局1959年版,第1936—1937页。

[3]杨逢彬著,陈云豪校:《论语新注新译》,北京大学出版社2016年版,第333页。

[4][清]阮元校刻:《十三经注疏》第五册《礼记注疏》,台北艺文印书馆2013年版,第225—226页。

[5][汉]班固撰:《汉书》第四册,卷二十四上,中华书局1962年版,第1123页。

[6][清]阮元校刻:《十三经注疏》第二册《毛诗正义》,台北艺文印书馆2013年版,第16页。

[7]法国学者弗朗索瓦·于连就这种思维模式进行了深入研究,见其所著《迂回与进入》,杜小真译,生活·读书·新知三联书店2003年版。

[8]徐复观著:《中国艺术精神》,李维武编:《徐复观文集》第四卷,湖北人民出版社2002年版,第35页。

[9][清]阮元校刻:《十三经注疏》第八册《孟子注疏》,台北艺文印书馆2013年版,第164页。

[10][汉]班固撰:《汉书》第六册,卷三十,中华书局1962年版,第1708页。

[11][汉]司马迁撰:《史记》第十册,卷一百二十一,中华书局1959年版,第3121页。

[12][13][汉]班固撰:《汉书》第十一册,卷八十八,中华书局1962年版,第3612页、3610页。

[14]三家《诗》也有序,不过今天见不到,只有零星留存。见[清]皮锡瑞撰:《经学通论·诗经·论三家亡而毛传孤行人多信毛疑三家魏源驳辨明快可为定论》,[清]皮锡瑞撰:《经学通论》,中华书局1954年版,第15—18页。

[15][16][清]纪昀等编纂,四库全书研究所整理:《钦定四库全书总目》卷十五,中华书局1997年版,第188页、188页。

[17]陈寅恪著:《邓广铭〈宋史·职官志考证〉序》,《金明馆丛稿二编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第277页。

[18][宋]朱熹撰:《朱子全书》第十七册,上海古籍出版社2002年版,第2738页。

[19][20][宋]朱熹撰:《朱子全书》第一册,上海古籍出版社2002年版,第359页、377页。

[21][22][23][24][清]纪昀等编纂,四库全书研究所整理:《钦定四库全书总目》卷十六,中华书局1997年版,第204页、204页、205页、205页。