支架式教学在科学史探究课中的应用实践

2021-03-03朱俊

朱俊

[摘要] 科学史探究课作为既能提升学生探究能力,又能培育学生科学素养的课型,对于回归生物学科的科学本质至关重要。以“DNA是主要的遗传物质”为例,开发了以问题支架为主线,情境支架引入、范例支架反思、工具支架明晰和实验支架探究为具体教学过程的支架式教学设计,以培育学生的科学探究素养。

[关键词] 科学探究;实验原则;科学精神;多样化

科学史探究课是介绍科学家发现并解决科学问题的课型,其中蕴含着的不单单是科学探究的步骤与方法,还有科学探究的逻辑与思维、态度与精神。因而,对科学史探究课的学习,是揣摩科学前辈探究的过程,是学习科学研究方法的过程,更是领悟科学探究本质的过程。单纯讲授科学史探究课,难以调动学生对于整个探究过程的反思实践,无法切实提升学生的科学素养;而让学生全盘自主设计实验进行探究,显然又不符合学生的能力水平,无法做到有效生成。此时就需要教师搭好“教学支架”,在契合学生认知水平与能力的基础上,让学生在体验探究过程的同时掌握科学探究的方法。

支架式教学在科学教学中常用的形式有情境支架、范例支架、问题支架、实验支架、工具支架等多种类型。[1]

本文以问题支架为主线进行教学,在具体教学过程中用情境支架进行课堂导入,用范例支架促进学生反思,用工具支架明晰实验材料,用实验支架协同科学探究,完成了“DNA是主要的遗传物质”一节课的教学实践。

一、情境支架,课堂引入

教学过程:在课堂的导入环节中,教师溯源之前学生已经学习过的遗传物质科学探究史,展示从两大遗传定律的发现到科学家的重复试验,从萨顿的假说到摩尔根的证明的连续过程。具体过程如图1所示。

在教师的引导中始终聚焦问题:“遗传物质的本质究竟是什么?”染色体的组成成分包括DNA和蛋白质,然后引出20世纪的遗传物质之争。20世纪早期,人类在没有实验证据支持的情况下,由于对蛋白质的认知范围明显要多于DNA,因此推测出蛋白质是遗传物质;进入20世纪30年代以来,科学家们逐渐知道DNA是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子,而四种脱氧核苷酸组成的DNA分子可能蕴含着遗传信息。那么,DNA与蛋白质究竟何者为遗传物质?最后就引出本節课的内容:寻找基因的续集——遗传物质的化学本质。

设计意图:导入的教学设计采用情境支架,在复习巩固知识的基础上,以科学探究的情境感悟带动学生思考,既让学生厘清遗传科学史的前期脉络,又以这样的情境脉络逐步深入,让学生体会科学研究中的传承与问题解决的不易。此外,这样的情境支架运用让学生追随科学家的脚步逐步理解、层层聚焦一个问题——“遗传物质的化学本质是什么?”教学过程中,用20世纪之争凸显了生物学科的实验特性,并激发学生对格里菲斯肺炎双球菌转化实验学习的主动性。

二、范例支架,反思生成

紧接着上文的情境支架,教师告诉学生:20世纪30年代格里菲斯和艾弗里两位科学家的实验,使得“蛋白质是遗传物质”引发学界的巨大质疑,动揺了当时人们对遗传物质本质的假想和推测。将这两组实验作为范例支架进行使用,可以让学生根据教师设置的问题逐步思考这两个范例实验的内涵与外延,从而逐步生成实验探究的思路与方法。

1.对体内转化范例的介绍与反思

教学过程:告诉学生S型菌和R型菌的区别与特点,然后利用多媒体展示体内转化实验的过程。根据两种肺炎双球菌的致病性,让学生自学实验内容,并解决如下的三个问题:(1)第一、二两组的实验结果如何?

(2)第三组如果将灭活的S型菌注射到小鼠体内,结果会怎样呢?(3)第四组实验中引起小鼠死亡的细菌是哪种细菌?它又是如何来的?

经过这三个问题,学生得出了如下两种结论:一种是加热杀死的S型菌,存在某种物质,促进R型活菌转变为S型活菌;另一种是R型菌使死亡的S型菌复活了。此时,教师即可进行解释,说明细菌死亡蛋白质会变性,不可能复活,以排除第二种可能性。从而得出结论:已经加热杀死的S型细菌中,必然含有某种物质使R型菌转化S型活菌。最后,教师进一步追问学生:什么物质使R型转化成为S型活菌呢?让我们来看第二个实验范例。

设计意图:将格里菲斯的实验作为范例支架,并用问题层层深入,引导学生仔细分析第一、二、三组实验的步骤。这样的反思需要生成的不仅仅是根据实验原理得出的实验结果,更是提高学生在实验中观察和收集信息的能力。而教师引导学生对第四组实验结果进行分析,帮助学生作出推测和假设,在潜意识中培养学生“提出问题、作出假设、实验验证、得出结论”的基本科学探究方法。[2]最后的设问说明了格里菲思当时并没有深入研究,而美国科学家艾弗里却立刻敏感地抓住了这一个问题。这样的教学设计既提高了学生对肺炎双球菌体外转化实验的学习兴趣,又让学生明白了科研需要敏锐地捕捉问题并坚持不懈地进行探究。

2.对体外转化范例的介绍与反思

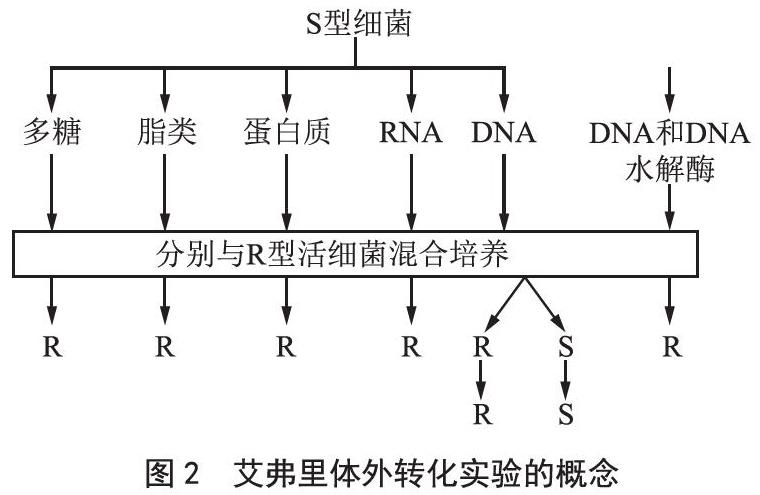

教学过程:将肺炎双球菌的转化实验作为第二个范例支架抛出,同样让学生依据“提出问题、作出假设、实验验证、得出结论”的基本科学探究方法,分析艾弗里的实验设计思路是什么。同时,在多媒体上展示艾弗里的体外转化实验概念图。具体如图2所示。

经过问题引导的学习后,学生认为艾弗里主要采用了物质间分离的思路进行实验。其基本过程如下:(1)提出问题:转化因子是什么?(2)作出假设:S型菌中的多糖、脂质、蛋白质、DNA可能是转化因子;(3)实验验证:将上述4种物质分别加入R型菌培养基中进行培养,观察其是否出现S型菌的菌落;(4)得出结论并确认:为了排除DNA中的杂质干扰,在S型菌的DNA提取物中加入DNA酶将其彻底降解,结果是没有S型菌,说明S型菌中的DNA是R型转化为S型的转化因子。最后,告诉学生采用各物质间的分离与效用分析,这就是实验设计中常用的“加法”和“减法”思想。

设计意图:教学过程中,将上一个范例实验教学中隐藏的“提出问题、作出假设、实验验证、得出结论”基本科学探究方法,完全地暴露出来作为框架进行实验分析。这样的支架教学设计将实验的讲授过程优化成引导学生反思范例的过程,让学生在深入了解实验思路与方法的同时,掌握科学研究的方法并养成严谨、求实的科学态度。此外,通过教师的设问与学生的反思分析,还让学生明白了实验设计中常用的“加法”和“减法”思想,培养了学生的逻辑思维能力和科学探究精神。

三、工具支架,材料明晰

到了这里似乎已经明确了艾弗里的实验证明了DNA就是遗传物质,可这么巨大的贡献为何却与诺贝尔奖失之交臂呢?这个时候告知学生,1946年诺贝尔奖评委认为:DNA中可能仍然存在蛋白质杂质,可能这些杂蛋白才是真正的转化因子。[3]这个时候我们需要找到一个更好的实验材料,能够简便快捷地将DNA和蛋白质不需要分离提纯就能区分开。

教学过程:以噬菌体侵染大肠杆菌的小视频为工具支架(为了促进学生对知识的理解和概念的建构,教师所提供的交流、共享、展示、协作的平台等都可以理解为工具支架,如多媒体动画、电子白板、网络系统等),让学生在看录像时思考以下4个问题:(1)进入细菌体内的物质是什么?(2)噬菌体的什么结构留在细菌外面?(3)从细菌体内释放出来的是什么?(4)新噬菌体的蛋白质外壳是如何产生的?再结合具体过程,讲解噬菌体侵染细菌的五个过程——吸附、注入、合成、组装、释放。随后,引导学生进行质疑:真的只有噬菌体的DNA进入细菌内部吗?如何证明这个科学性事实?通过让学生自己联想之前学习过的探究方法(观察分子或元素的转移路径),联系之前光合作用的同位素标记法,学生便能够想到采用同位素标记法。最后,根据元素特异性确定以32P标记T2噬菌体的DNA和用35S标记T2噬菌体的蛋白质外壳。

设计意图:通过观察噬菌体侵染细菌的过程,教师分步图解分析工具支架,让学生理解该实验材料的巨大优势,降低学生学习的认知难度;用视频的工具支架捕捉學生的思维,用视听感知激发学生的学习兴趣,以为后续探究性实验的设计奠定基础。随后,通过质疑“只有噬菌体的DNA进入细菌内部”调动学生对“同位素标记法”的前概念,并结合对DNA与蛋白质分子中特有元素的复习回顾,进一步培养学生严谨的科学态度、探究的问题意识和批判的思维能力。

四、实验支架,合作探究

教学过程:让学生带着证明DNA是T2噬菌体的遗传物质这样的问题,分步完成如下探究:(1)如何得到具有放射性32P或35S标记的T2噬菌体?(2)学生提出了3种可能的假说,即T2噬菌体将DNA注入大肠杆菌中,蛋白质留在菌体外;噬菌体将蛋白质注入大肠杆菌中,DNA留在菌体外;噬菌体将DNA和蛋白质都注入大肠杆菌中。教师让学生分成小组合作利用同位素标记法设计实验,写出实验设计方案,根据假说提出可能的实验结果。然后比较与赫尔希、蔡斯设计实验的区别,完善实验过程,并根据实验结果分析得出结论。最后,教师再次质疑:DNA是所有生物的遗传物质吗?顺势提出烟草花叶病毒是RNA病毒,让学生课后设计实验证明其遗传物质是RNA。

设计意图:以赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌为实验支架,通过让学生自主设计实验证明T2噬菌体的遗传物质是DNA,引导学生合作探究,设计实验验证假说,理解并应用以32P和35S标记的噬菌体侵染细菌实验为对照的设计思想。这样的实验支架以前面的支架为基础,让学生能够在合作学习中锻炼自己的实验探究能力,并通过课外作业的布置,再一次培养学生理解实验原则、感悟实验方法、自主设计实验等相关能力。这样一来,通过“DNA是遗传物质”到“DNA是主要遗传物质”的学习,学生明白了科学探究是概念不断形成、发展和完善的过程。

笔者在讲授过程中并不是简单讲授整个科学探究史的相关知识,而是通过对科学探究现象、过程与思路等多方面的解析让学生重走科学探究之路,理解知识的由来与知识背后的逻辑思维、科学方法。此外,本次教学多次利用支架辅助学生降低知识的认知难度,契合他们自身的认知水平。比如,先利用范例支架明确实验设计的原则,并采用工具支架让学生明晰实验的材料,最后让学生合作设计实验。

[参考文献]

[1]黄玮.支架式教学在高中生物教学中的应用[J].课程教学研究,2013(10):52-54.

[2]丁奕然,宋巧玲.“提高生物科学素养”的教学落实策略[J].中学生物教学,2016(7):20-22.

[3]卢义钦.Avery为何与诺贝尔医学奖失之交臂?[J].生命的化学,2005,25(1):67-69.

朱 俊 江苏省奔牛高级中学,正高级教师,江苏省特级教师。江苏省优秀教育工作者,常州市教育领军人才。