《史记》研究在韩国(1980—2019)

——基于RISS数据库检索结果的分析

2021-03-03王建宏

王 建 宏

(延安大学 历史文化学院,陕西 延安 716000)

作为中国最伟大的史学家,司马迁享誉中华,他耗费毕生精力撰写的《史记》对汉文化圈也产生了深远的影响。据学者考证,最晚在东晋时期《史记》已经传入朝鲜半岛。[1]635-649从那时起,韩国历代文人学者便展开了对《史记》的研究和模仿,并成为历代王朝日常政治生活中的重要内容。[2]157沿至今日,司马迁和《史记》依然受到韩国学界的关心和推崇,在民间也有广泛的知名度,成为中韩两国文化交流的重要载体。

关于《史记》在韩国的研究状况,中韩两国学者皆有关注。从20世纪90年代以来,韩国启明大学诸海星教授陆续在中国发表系列综述文章。这些论文侧重介绍了1971—2010年韩国学界研究《史记》的主要成果[3],对《史记》在古代朝鲜半岛的译介和流传的背景做了梳理[4]47-56,并对《史记》和《汉书》的研究做了比较评价。[5]95-111这是目前国内所见全面了解韩国《史记》研究史仅有的几篇代表性成果。而韩国外国语大学朴宰雨教授则从文学史的角度对《史记》在韩国的影响以及研究现状做了分析介绍,并指出了韩国《史记》文学研究面临的困境和出路。[6]中国方面,南开大学孙卫国教授和张光宇博士,通过严谨的考证和翔实的史料,从史学史的角度,论述了《史记》对朝鲜半岛史学编撰和李氏朝鲜政治文化的影响,具有一定的开拓意义。[7]除此而外,中国史记研究会的张大可、凌朝栋、曹强等诸先生合著的《史记学概要》[8]和陕西师范大学张新科、李红教授等撰写的《〈史记〉在国外的传播与研究》[9],也介绍了《史记》在朝鲜半岛的流传情况。

综上所述,中韩学者对《史记》研究成果的介绍已经取得了相当的成绩,但尚有进一步研究的必要。首先,既有的研究或侧重于文学或史学领域,或侧重于文献研究,而对韩国相关学术机构、主要期刊和学者未做介绍和评估。其次,最近一篇全面介绍《史记》研究现状的论文发表于2011年,时隔10年,韩国学术界新人新作不断涌现,亟待引介。最后,近年来韩国学术文献数据库建设取得了飞跃发展,新增不少此前已经发表而没有被介绍的论著,这为本文的撰写提供了良好的条件。

鉴于此,本文拟以韩国教育学术情报院的RISS数据库(Research Information Sharing Service)的检索结果为依据,运用文献统计的方法,重点考察近10年来韩国学术界对司马迁和《史记》的研究成果,并结合前辈学者研究,对比40年来的相关成果,分析归纳其趋势和脉络,以期为司马迁和《史记》的研究提供有益的借鉴和参考。

一、成果总量及检索说明

RISS类似于中国知网,是目前韩国规模最大、使用最广泛的学术资源信息共享平台,收录了韩国各类图书馆和数据库的文献目录,并提供绝大部分期刊论文和硕博学位论文的在线阅览和下载服务。因此,该数据库的检索结果能够比较准确地反映韩国学术界的动态。

中国和日本学者在韩国期刊发表的论文或译文,如殷孟伦(山东大学)的《试论司马迁“史记”中的语言》(1986),王双怀(陕西师范大学)的《司马迁与“天学”》(2007),方浩范(延边大学)的《司马迁的历史认识和哲学思想》(2009),李州良(大连民族大学)的《史迁笔法:定褒贬于论赞》(2012),藤田胜久(日本爱媛大学)的《日本的〈史记〉年代学研究》(2014)等,这些成果的取得并非在韩国国内,因此不在本文统计范围之内。对于个别论文重复发表的情况,如会议论文和期刊论文,只统计期刊。若同一论文在不同期刊发表,只统计发表最早的成果。

有必要说明的是,鉴于本研究是以RISS的检索结果为依托,统计数据和研究结论都基于RISS提供的信息。因此不排除因 RISS本身的疏漏而可能导致的数据缺失现象,比如年代较早或新近出版尚未电子化的论文集刊等,但这并不影响宏观结论的得出。另外,韩国学者在韩国以外的学术期刊发表论文未计入。

图书类成果,检索结果显示3 000多部(本),但其中绝大多数为《史记》原著的不同版本,包括从中华书局、日本岩波书店等引进的图书,本文对此做了剔除。而韩国出版的《史记》原著和译本,一定程度上反映韩国对《史记》的接受情况,但已有学者专门撰文介绍[4],也不再赘述,仅对今人的研究专著和译著做重点考察。为避免重复,同一作者的系列图书和电子图书,按第一册出版年份计入。

按照以上条件,删除随笔、书评、重复条目、“三国史记”等无效信息,最终统计结果如表1所示。

表1 韩国《史记》研究成果统计(1980—2019)

从表1可知,1980—2019年的40年间,韩国关于《史记》的研究成果共计274项,其中学位论文47篇(硕士论文34篇,博士论文13篇),期刊论文127篇,专著和普及读物100本(部);以10年为一个阶段,总体呈阶段递增趋势。其中,20世纪80年代为16项,占比6%;90年代为34项,占比12%;21世纪00年代79项,占比29%;10年代为145项,占比53%,超过过去30年总和。

二、从学位论文看人才的培养和交流

RISS数据库共检索到学位论文47篇,其中10篇论文在中国获得学位,占21%;韩国国内论文37篇,占比79%。博士论文13篇,约占25%。

从获得学位时间和地域看,1992年中韩建交之前,共有8篇硕博论文,其中7篇在台湾地区高校获得,韩国本土高校仅有1篇,为梨花女子大学陈敬润的硕士学位论文《项庄舞之考察》(1989)。1992—2019年,共39篇硕博论文,其中台湾地区1篇,大陆高校2篇,而韩国国内36篇。这一时期,可能受到中韩建交的影响,赴台攻读学位的人数减少,韩国本土培养的人才逐渐占据主导。

在全部硕博学位论文中,有博士论文13篇(台湾地区4篇,大陆2篇,而韩国国内7篇),博士学位论文占比约为25%。2016年韩国大学院统计数据显示,该年度全韩国取得硕博学位人员为95 342名,博士学位为13 882名,硕士学位81 460名,博士占比15%。[10]相较其他学科,以《史记》为选题的博士学位论文比例较高。对于韩国学者来说,《史记》研究需要有长期的汉文知识积累,因此,许多人会在取得硕士学位后,才选择在博士阶段挑战这一课题,从而使得该方向博士学位的比例高于其他学科。

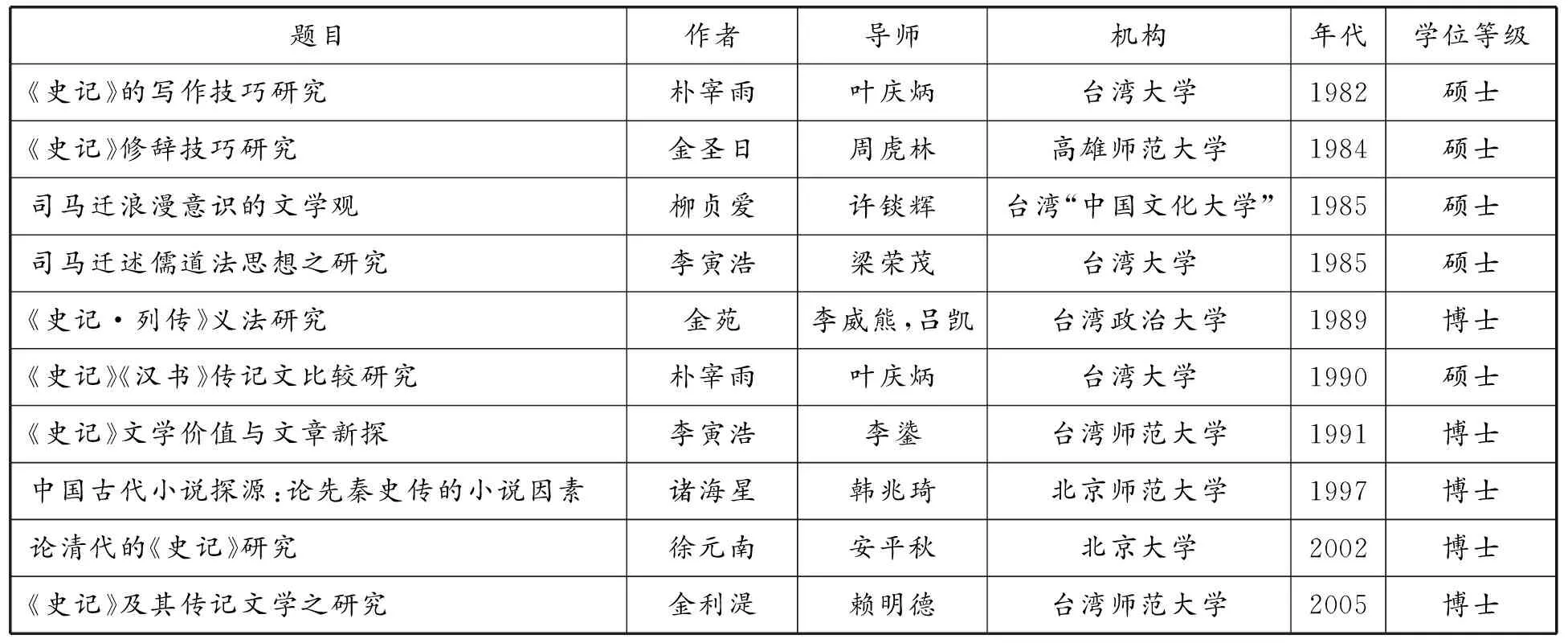

以《史记》作为研究方向,在中国高校取得的学位论文全部集中在文学专业,其中有8篇论文在台湾地区取得,大陆高校仅2篇(见表2)。目前韩国研究《史记》的中坚力量金圣日、李寅浩、金利湜、朴宰雨等均有在台湾学习的经历,尤其是朴宰雨硕博学位都是在台湾大学获得的。金圣日硕士就读于台湾高雄师范大学,博士就读于韩国全南大学,是韩国首位以《史记》研究取得博士学位的学者。由此可见,中国台湾地区为韩国《史记》研究发端,发挥了不可忽视的作用。

表2 中国高校培养的韩国《史记》研究人才

值得注意的是,40年来,仅有诸海星和徐元南两位学者是在中国大陆高校以《史记》为研究对象,取得博士学位的。前者由北京师范大学韩兆琦先生指导,于1994年以《中国古代小说探源:论先秦史传的小说因素》完成博士论文,后者则是在北京大学安平秋先生指导下,于2002年以《论清代的〈史记〉研究》完成博士论文的。2002年至今,大陆高校没有出现以《史记》为研究对象的韩籍学者。

2005年之后,《史记》相关的硕博士论文均在韩国高校完成,说明韩国《史记》研究人才已基本实现了本土培养的转变,但是并没有形成稳定的韩国《史记》人才培养机构。成均馆大学以《史记》为题材的论文共有6篇,位居首位,其中3篇为陈在教教授指导,其次为延世大学3篇、梨花女子大学3篇、首尔大学3篇(其中2篇为梁仲锡的硕博论文)、全北大学2篇、韩国外国语大学2篇(朴宰雨指导)、高丽大学2篇,其余均为1篇,呈零星分布状态。大部分指导教授并非专长研究《史记》的学者,学生自主选择的因素较大。而研究《史记》的专家,除韩国外国语大学朴宰雨教授指导的2篇学位论文(均出自1人,柳信硕博论文)以外,像汉阳大学的李寅浩、徐元南、梁仲锡等均没有指导相关论文,也就是说个人研究和人才培养并没有有机地结合起来。

从专业分布来看,韩国高校相关论文主要集中在“中国文学(教育)”“比较文学”“韩语文学”等语言文学类专业,占87%;其余6篇论文,3篇为舞蹈学或公演艺术学,另外2篇分别是福祉行政学和文献情报学,仅有1篇为东洋史。司马迁首先是史学家,但《史记》在韩国并没有引起史学界应得的关注。

三、从期刊论文分析作者群体和研究内容

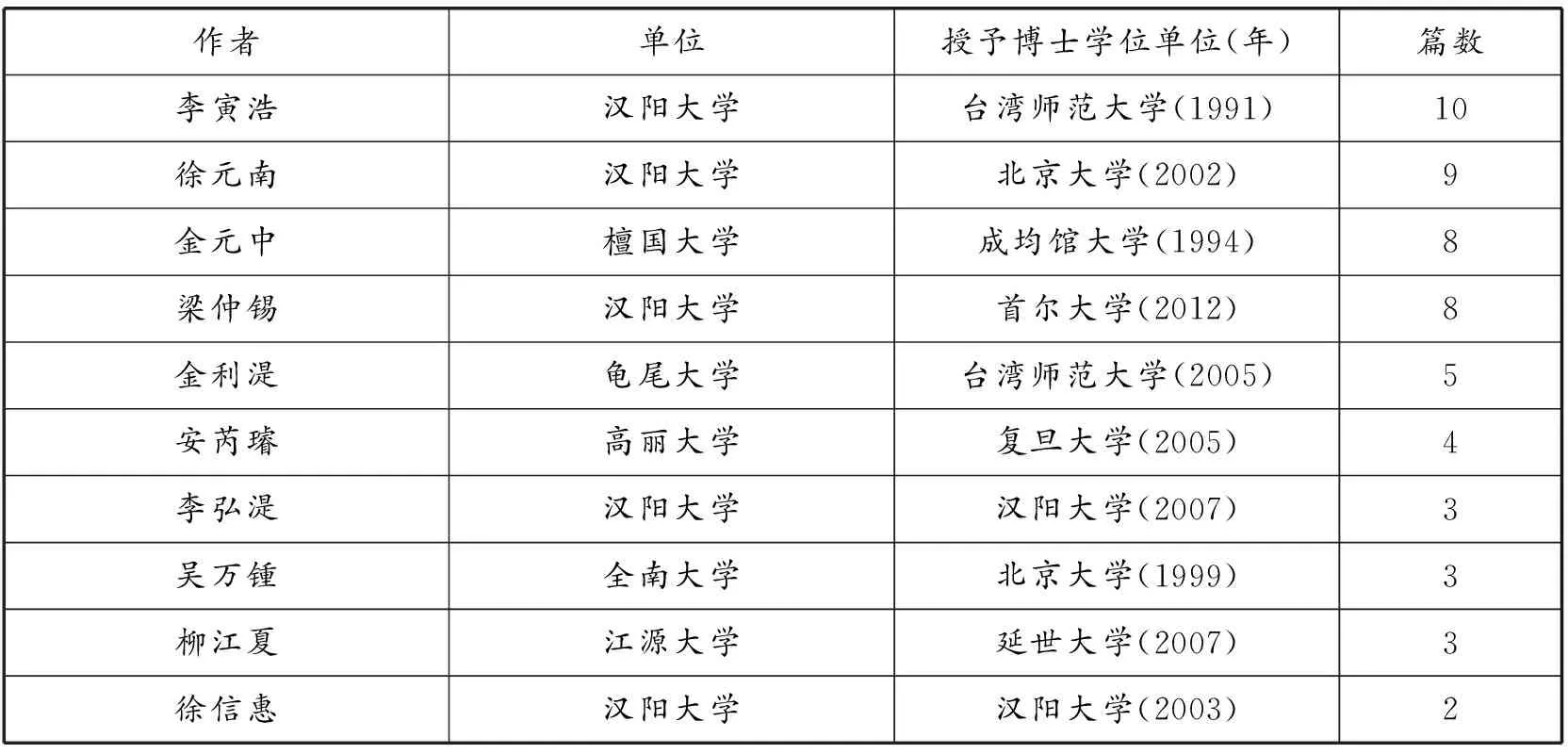

1980—2019年的40年间,韩国国内各类期刊上刊载《史记》相关论文共127篇。其中2019年发文量最多,达14篇,其次是2008年和2014年,分别是8篇和7篇。在全部127篇论文中,署名为汉阳大学的作者发表35篇,占比近30%,处于绝对优势,而且发文量居前十位的作者中,汉阳大学占5位(见表3),说明汉阳大学目前形成了比较稳定的《史记》研究团队。

表3 发文量居前十位的作者和高校

从表3统计结果看,发文量居前十位的作者,共发文55篇,占所有成果的43%,其余为发文量不超过2篇的“客串作者”。在发文量居前十位的作者中,李寅浩(台湾师范大学)、徐元南(北京大学)、金利湜(台湾师范大学)、安芮璿(复旦大学)、吴万锺(北京大学)五位学者为中国高校培养的博士,金元中(成均馆大学)、梁仲锡(首尔大学)、李弘湜(汉阳大学)、柳江夏(延世大学)、徐信惠(汉阳大学)五位为韩国本土培养。从数量上看,两者平分秋色,而且有中国求学背景的学者仍然在韩国《史记》研究中处于引领作用,但是韩国本土培养的学者也表现出极大的后劲和潜力。

通过比对学位论文,排名前十位的作者中,李寅浩、徐元南、梁仲锡、金利湜四位学者的博士论文皆为《史记》相关主题。另外六位学者,尽管不是以《史记》为题,但也是研究中国古典文献出身,这样的学术背景为《史记》研究奠定了基础。比如檀国大学的金元中,毕业于成均馆大学,博士论文虽然不是研究《史记》,但近年来将研究重心转向《史记》,表现活跃。在署名为檀国大学的10篇论文中,金元中独占8篇,仅2019年就发表相关论文6篇。这也从侧面说明硕博论文和《史记》研究方向具有一定的关联,但也不是不可以突破。

按照期刊发文量统计,《史记》相关研究成果分散在近百种学术刊物中,仅有《中国语文论丛》(中国语文研究会,高丽大学主办)8篇,《中国人文科学》(中国人文学会,全南大学主办)7篇,《中国语文学》(岭南中国语文学会,岭南大学主办)、《中国文学》(韩国中国语文学会)、《中国文学研究》(韩国中文学会)各6篇,这五种期刊发文量超过5篇以上,其余期刊发文量在3篇或以下。说明韩国目前还没有专门刊发《史记》研究的刊物或栏目。

从上述期刊发文的内容来看,近十年来,韩国学者关注点主要集中在《史记》的文本研究、司马迁的生平及其思想、《史记》人物研究、《史记》对朝鲜半岛的影响等四个领域。

在《史记》的文本研究方面,徐元南的《〈史记〉中的通假字研究》(2010)、《〈史记〉“三家注”的校勘研究》(2015)等系列论文对《史记》的通假字做了详细的考释;金荣焕的《〈史记·本纪〉中出现的“百姓”考释》(2013)、金炳俊的《〈史记·匈奴列传〉中的“匈奴前史”记录检讨》(2016)等论文对《史记》“百姓”的词源,“匈奴”和“戎狄”的相关性做了论述;而梁仲锡的《从〈韩信传〉看〈汉书〉对〈史记〉的变容》(2012)、安芮璇的《〈史记〉的春秋时期叙事考察:与《〈左传〉比较为中心》(2014)和《〈资治通鉴〉和〈史记〉比较》(2019)则通过比较的方式,对《史记》文本的传承性做了考察。

关于司马迁的生平及其思想研究,金元中在《司马迁的“通变论”的几点考察》(2011)一文中,从“通古今之变”和“时异世变”的角度,对司马迁的学术思想渊源做了探讨;柳江夏的《从治愈观点来看司马迁的写作》(2013)和金元中的《通过〈史记·屈原贾生列传〉看司马迁的治愈写作战略》(2019)等系列论文,则运用心理分析法剖析了司马迁的写作动机;而梁仲锡的《〈史记·货殖列传〉的创作目的》(2015)、金元中的《从〈史记·货殖列传〉看“富”与权力之关系》(2017)等论文则探讨了司马迁的经济思想与儒家社会的关系。

《史记》人物研究方面,梁仲锡的《司马迁所叙述的吕太后故事:与〈汉书·高后纪〉对比》(2013)和《〈史记·酷吏列传〉对汉武帝的批判》(2017),具本熺的《忘却与创新:〈史记·匈奴列传〉中记述的燕国领土扩张和东胡》(2017)、金庆昊的《同一史实,相异记录:以秦始皇之死与胡亥继位为中心》(2017)、郑志铉的《〈汉书·酷吏传〉的酷吏观分析:与〈史记〉相比较》(2019)等则是聚焦司马迁对《史记》人物的描写,探索司马迁的写作动机和时代背景。

关于《史记》的影响,伯夷、叔齐作为忠节的象征,不仅在中国,而且在朝鲜半岛历来为人传颂。李弘湜的《朝鲜后期伯夷受容的状况:重读燕岩朴趾源的〈伯夷论〉》(2011)和《朝鲜时代的伯夷谈论之历史潮流表现》(2013),以及金敏镐的《朝鲜文献所见伯夷、叔齐故事考察》(2019)等论文,着重考察了朝鲜半岛每逢历史变革时期文人对伯夷、叔齐的认识嬗变;而尹炫晶的《〈史记英选〉编撰过程中的相关书志研究》(2016)考察了《史记》对朝鲜正祖的政治观和学问观的影响;徐信惠的《〈货殖列传〉受容的状态和倾向》(2006)、梁仲锡的《朝鲜文人看〈史记·货殖列传〉》(2016)等论文则分析了司马迁的物质观对朝鲜文人意识的研究。

除此而外,还有徐元南的《清代学者对〈史记〉体例的研究》(2003)和《清代学者对〈史记〉的考证》(2005)、朴晙远的《〈洙泗考信录〉对〈史记〉的批判》(2009)、朴晟镇的《汉代〈史记〉传播之考察》(2014)等论文关注《史记》在中国研究。

四、从著作看《史记》的接受和推广

1980—2019年,韩国出版《史记》相关图书有100部(本),年均2.5部,按照译著、专著和通俗读本分别介绍如下。

翻译是文化传播的重要媒介。从20世纪80年代至今,韩国共引介翻译美国、日本、中国等学者的《史记》研究成果23部,其中美国1部,为伯顿·华兹生(Burton·Watson)所著的《司马迁:伟大的史学家》(Ssu-maCh'ien:GrandHistorianofChina);日本6部,主要有守屋洋、林田慎之助、宫崎市定、村山孚、大木康、岛崎晋等汉学家的著作;中国16部(见表4),数量居首位。在译介中国学者的作品中,既有韩兆琦、张大可、陈桐生等大家,也有姜鹏等青年学者的作品。其中陈桐生有2部作品被翻译成韩文,分别是《史魂:司马迁传》和《中国史官文化与史记》。

韩国翻译中国学者作品,总体上以普及类读物为主。仅介绍司马迁生平的著作就有4部,陈桐生的《史魂:司马迁传》、高光的《司马迁》、季镇淮的《司马迁》,杨乾坤的《汉代雄风:司马迁与史记》等。其余都是讲述《史记》故事的普及读物,如李寅浩翻译韩兆琦的《史记新读》、梁仲锡翻译公孙策的《中文经典100句:史记》等,其中台湾作家张嘉骅的《少年读史记》系列图书,成为近几年韩国的畅销书之一。参与翻译的学者除李寅浩和梁仲锡以外,基本上以职业翻译家为主,并非研究史记的专家。如翻译《左手史记,右手三国》的洪淳道,曾经翻译过中国作家二月河的《康熙大帝》《雍正皇帝》等作品。职业翻译家的参与,一方面可以确保翻译的质量,另一方面也说明《史记》在韩国有较为广泛的读者群体。

表4 韩国翻译中国学者《史记》作品情况

值得关注的是,尽管韩国译介中国学者的作品数量最多,但与译自日本的著作相比,影响力尚有一定差距。仅从图书的再版次数来看,韩国学者翻译日本学者根据《史记》编译的《霸者的条件》《乱世的群像》《支配的力学》《权力的构造》《思想的命运》《历史的底流》系列图书,自1973年由新太阳社出版以来[11],1984、1989、2007、2011年又分别由培材书馆、思社研、西海文集、百济书馆等多家出版社修订出版,这是除《史记》原著以外,韩国再版次数最多的一部畅销书。

客观地讲,除翻译作品以外,韩国关于《史记》研究严谨的学术专著屈指可数,目前代表性的学者主要有李成珪、李寅浩、金元中、金瑛洙四位。

李成珪(首尔大学)的专著《史记:中国古代社会的形成》集学术性和趣味性为一体,该书以《史记》阐述中国古代史,成为韩国高校和学术界颇受欢迎的一部力作,自1987年由首尔大学首次出版以来,在1993年和2007年又多次再版。

李寅浩(汉阳大学)自2000年以来,致力于《史记》的普及和推广,先后出版《史记·本纪:从神话时代到人间历史》(社会评论出版社,2004);《史记:读懂中国的第一个密码》(生活出版社,2005),《史记·列传:超越古典的古典讲义》(天地人出版社,2009)等专著和译著。李寅浩的著作学术和通俗类兼重,但近十年未见新作出现。

金元中(檀国大学)是目前韩国研究《史记》最为活跃的学者,除撰写一系列学术论文和开设电视讲座以外,陆续出版《洞察力词典:司马迁的思想手册》(文坛出版社,2009)、《金元中教授写给青少年的〈史记〉》(民音社,2010)、《〈史记〉成功学》(民音社,2019)等普及读物,2011年完成《史记》全本(民音社,2015年修订版)的翻译,这是目前韩国最新的《史记》韩文全译本。

金瑛洙 (韩国史记研究会会长)是韩国目前出版《史记》专著最多的学者,自1999年出版首部著作《用智慧读〈史记〉》(青林出版社,1999)以来,相继出版了《历史的灯塔:司马迁以血撰写〈史记〉》(沧海出版社,2006)、《〈史记〉的人间经营法》(金YOUNG社,2007)、《答乱世:司马迁的人间探究》(Alma,2008)、《〈史记〉经营学》(ONE&ONE BOOKS,2009)、《〈史记〉之领导力》(ONE&ONE BOOKS,2010)、《司马迁:问道人间》(国王书斋,2010年初版, 2016年再版)、《与司马迁的对话》(黎明出版社,2013)、《读〈史记〉:了解中国和司马迁的方法》(UU出版社,2014)、《读写〈史记〉》(WisdomHouse,2016)、《人间之路:修正自我的司马迁的文章》(沧海出版社,2018)、《跟〈史记〉学经营》(MateBooks,2019)等专著。截至2019年共出版相关著作15部,但他没有在学术期刊发表论文。2015年3月11日,金瑛洙还成立了韩国司马迁学会,并通过电视台、市民讲座等形式,在韩国的大企业、各类学校、公共机关讲授《史记》和宣传中国传统文化。

比起受众较小的学术类著作,《图说〈史记〉》《面向青少年的〈史记〉》《〈史记〉名言故事》《一口气读完〈史记〉》等面向大众和中小学生的通俗类出版物占了较大比重。参与撰写这类读物的不仅有上文提到的几位《史记》研究专家,还有不少漫画家和作家。比如小说家金益载根据《史记》的描述,创作的《徐福过此图》(BOOKFOURS,2013),李文英撰写的哲理小说《司马迁:局外人》(TAM出版社,2015)等。这些通俗类读物集知识性、教育性和趣味性于一体,对于《史记》在韩国的普及和推广有积极作用,但同时也表明韩国“知识快餐化”现象比较突出,《史记》研究队伍参差不齐。有些作者用类似《一口气读完〈史记〉》等标题吸引读者的眼球,故意夸大。这固然有图书出版社利益考量的问题,但也暴露了一些学者的功利心态。

五、总结与展望

总的来说,韩国对《史记》的研究热度不断升温,对外交流活跃,无论是人才交流,还是译介推广,都产生了数量不菲的成果。通过以上统计结果的分析,大致能够勾勒出近40年来韩国《史记》研究的发展轨迹和成效。

第一,20世纪八九十年代,中国台湾地区高校为韩国《史记》研究人才的培养做出了积极贡献。目前韩国《史记》研究的中坚力量,基本上都有赴台求学或访学的经历,与台湾地区高校有密切的学缘关系。尽管1992年中韩建交以后,赴台攻读学位的学者减少,但在大陆高校攻读《史记》相关学位的学者并没有明显增加。21世纪以来,韩国《史记》研究人才以本土培养为主,基本实现了由“中国培养”到“本土培养”的转变。

第二,韩国目前形成了比较稳定的《史记》研究团队,如汉阳大学和檀国大学。但在硕博人才培养方面,除成均馆大学东亚学术院较为突出外,其余高校呈零散培养状态。即人才培养机构和研究机构是脱节的,没有实现有机融合。另外,韩国对《史记》的研究主要集中在文学领域,史学届的成果极为罕见,目前也没有专门研究《史记》的学术刊物或栏目。

第三,韩国《史记》研究注重译介中国学者的成果,本国学者虽成果数量众多,但严谨的学术著作尚为缺乏,目前有影响力的专著为20世纪80年代的作品。进入21世纪以来,除金元中的《史记》译注本以外,韩国并没有出现《史记》研究的扛鼎之作。在众多关于《史记》的出版物中,面向大众和中小学生的通俗类作品占了较大比重。大学教授、通俗作家、漫画界、翻译界均对《史记》的推广和普及贡献力量。

但是,我们也应该看到,韩国的《史记》研究在取得上述成绩的同时,仍然面临着不少的问题和困境。而这些问题和困境,也并非完全归因于韩国学界的“不作为”。相反,仅从人员和成果交流的层面来说,韩国学界主动“走出去”或“拿过来”的表现尤其值得称赞。但从RISS数据库的检索结果看,一些中国学者有分量的《史记》研究成果,并没有完全进入韩国学界和民众的视野,更没有被及时很好地引介到韩国。因此,解决这一问题,还需要依赖我们的主动作为。这也符合当下中国文化“走出去”的时代要求。

《史记》作为中国传统文化的优秀代表,是中国文化“走出去”的一张名片。在中国经济硬实力逐渐强大的背景下,有条件地推动和支持海外《史记》研究也是可行的。比如,就陕西省来说,可以依托陕西师范大学、渭南师范学院等高校的研究力量,吸收韩国学者进行长期的访学和交流;对韩国司马迁研究会和研究人员进行资金和人力的支援;借助国家社科基金“中华学术外译”项目,遴选国内《史记》研究的优秀成果,主动将其推介到韩国。未来,通过中韩两国研究者的合作交流,《史记》不仅能够在韩国保持经久不息的生命力和吸引力,而且会开出更丰硕的花朵。